重庆主城地处长江上游三峡库区与川东褶皱山系,长江、嘉陵江穿流而过,缙云山、中梁山、铜锣山、明月山纵贯全境,是知名的江城、山城。根据“共抓大保护,不搞大开发”的总要求,围绕“人民城市为人民,提升城市品质”的总目标。

本文作者在重庆主城沿江地区,关于生态修复与城市设计的工作实践,在优化江、城、山生态景观与空间组织关系的基础上,分享江滩生态修复、江岸活力复兴与江山城风貌管控三方面内容。

Part.1

江滩生态修复

重庆有一个特殊的消落带问题,其特殊性是由地处三峡库尾段的区位确定的,三峡库区库尾是指从重庆上游江津红花堡到下游涪陵黄草峡口这一段,这个区域既存在下游库区消落的问题,同时还存在上游自然河流洪水冲刷的问题。

双重问题的叠加使得重庆主城滨江地区水位季节性波动大,岸线生态化、景观化处理挑战大。同时由于航运、采砂、排污等一系列人为活动,生物赖以生存的水文地貌单元正在遭受破坏。设计希望通过三方面措施修复江滩生境,优化江滩景观。

1、借水势,保护六类江境

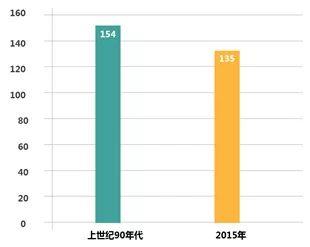

据统计,过去二十年间,主城长江流域的鱼类从154种下降到135种,中华鲟、白鲟等已无自然野生捕获记录。

资料来源:

《重庆江河鱼类》重庆师范大学学报自然科学版,1993年,10卷2期:27-32)

《长江上游珍稀特有鱼类保护区(重庆段)综合考察报告》(2009年)

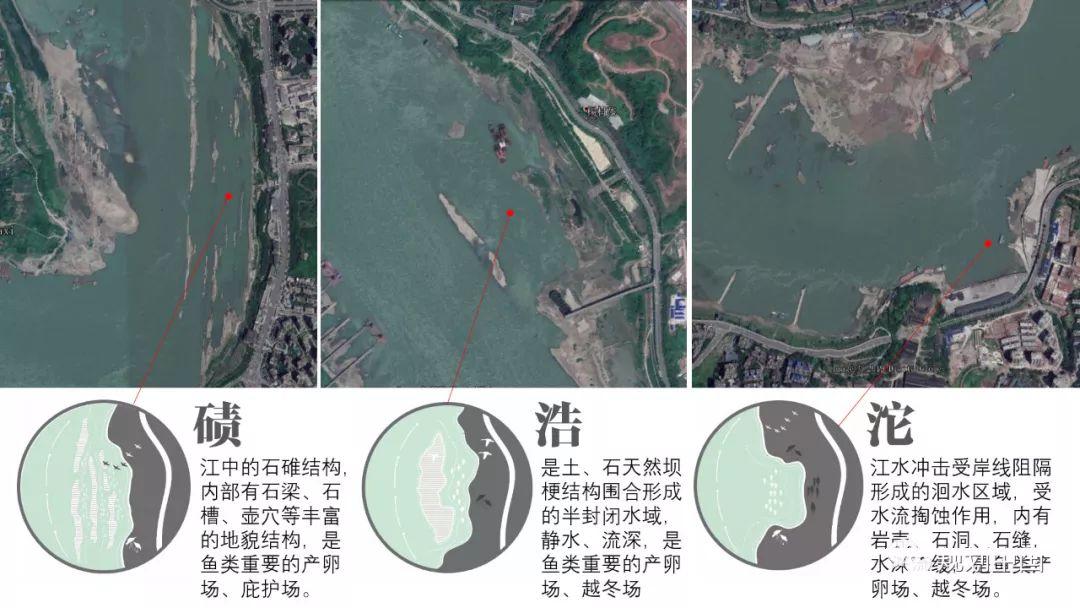

生物多样性的降低和浩、沱、碛、漫滩、洲、河口等水文地貌单元消失与破坏有关。

碛是江中的石碓结构,浩是半围合水域空间,沱是回水沱,它们是鱼类重要生境,大量的浩与碛在航道建设中被炸毁,比如“巴渝十二景”的龙门浩。

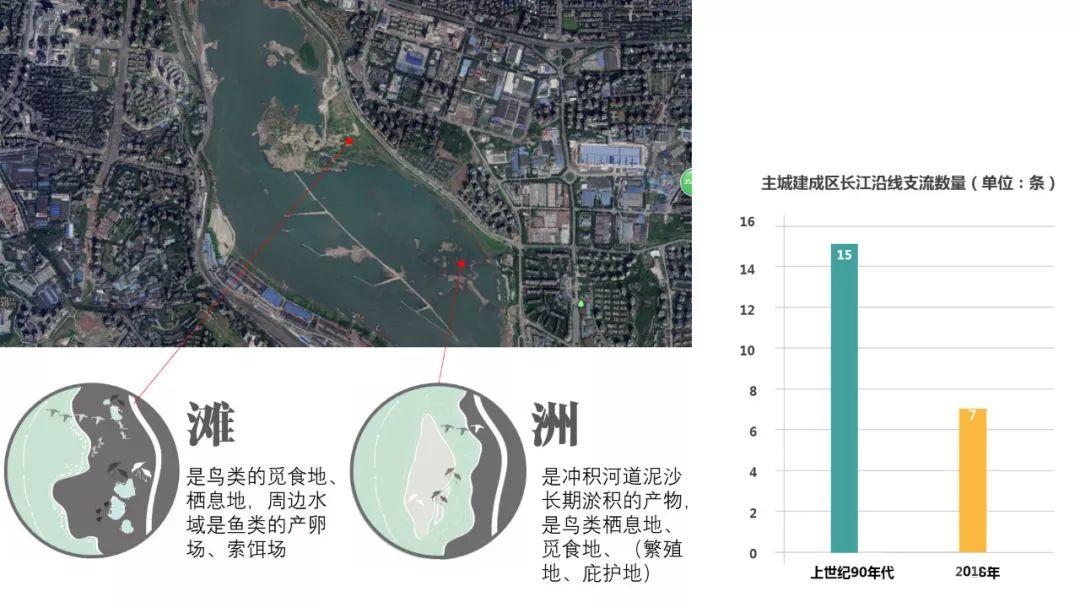

洲、滩是鸟类的觅食地、栖息地,赛车、采砂、种菜等人为活动正在破坏洲、滩生物生境。河口水域是鱼类的索饵场、越冬场、庇护场,据统计主城建成区长江沿线的支流从过去的15条减少到7条,减少超过50%。

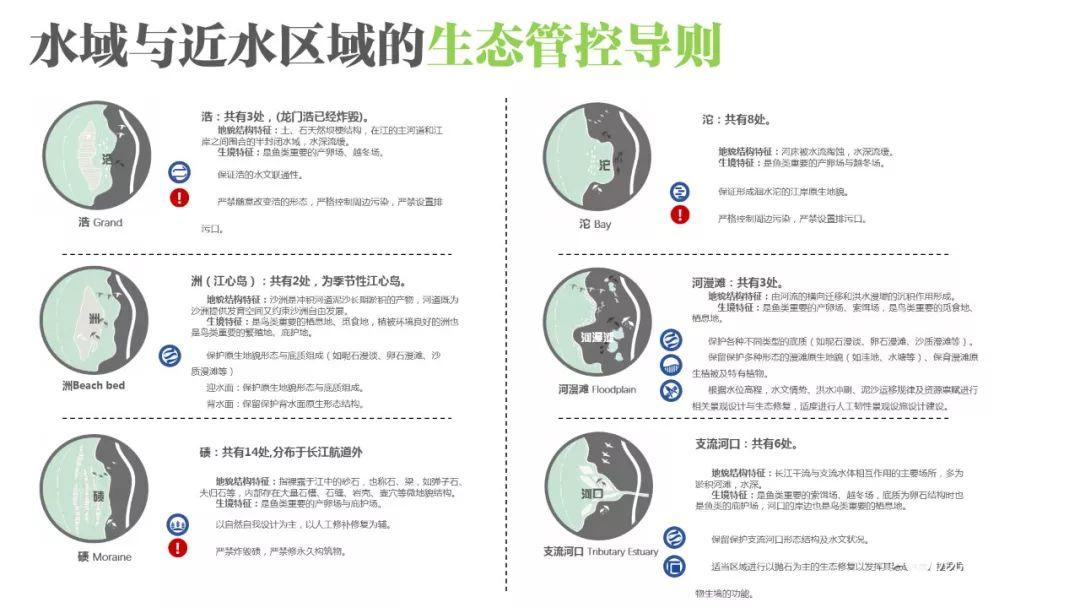

我们尝试对水域与近水域区域的生境空间以生态管控导则的方式来进行管控。首先识别管控范围,以南岸为例,一共有3处浩、8处沱、14处碛、3处滩、2处洲、6处河口。针对划定区域水文地貌与生境特征,制定管控导则。例如:针对浩、沱等相对静水区域,严格控制排污口设置,保护原生地形地貌。针对洲、滩,保护各种昵石、沙质等底质,与洼地、水塘等多种原生地貌。

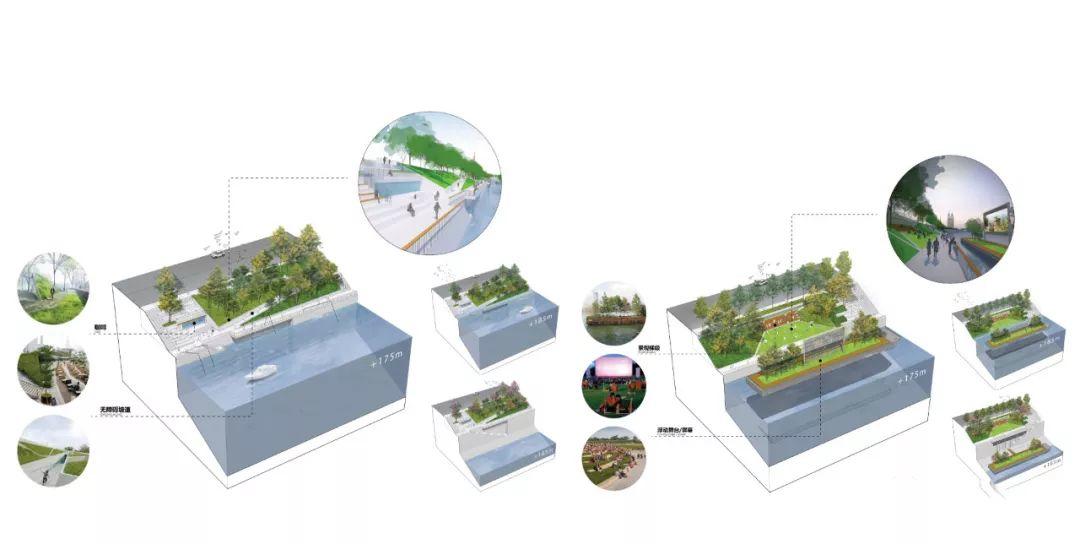

2、 顺涨落,重塑多维江岸

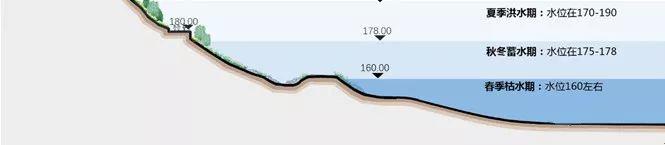

受库区蓄水、夏季洪水影响,重庆主城长江地区季节性水位变化情况为:

春季为枯水期,水位最低,约在高程160米左右;夏季为洪水季,水位最高,变化波动大,大约在高程170米-190米区间;秋冬为库区蓄水期,水位居中,约在高程175米-178米区间。

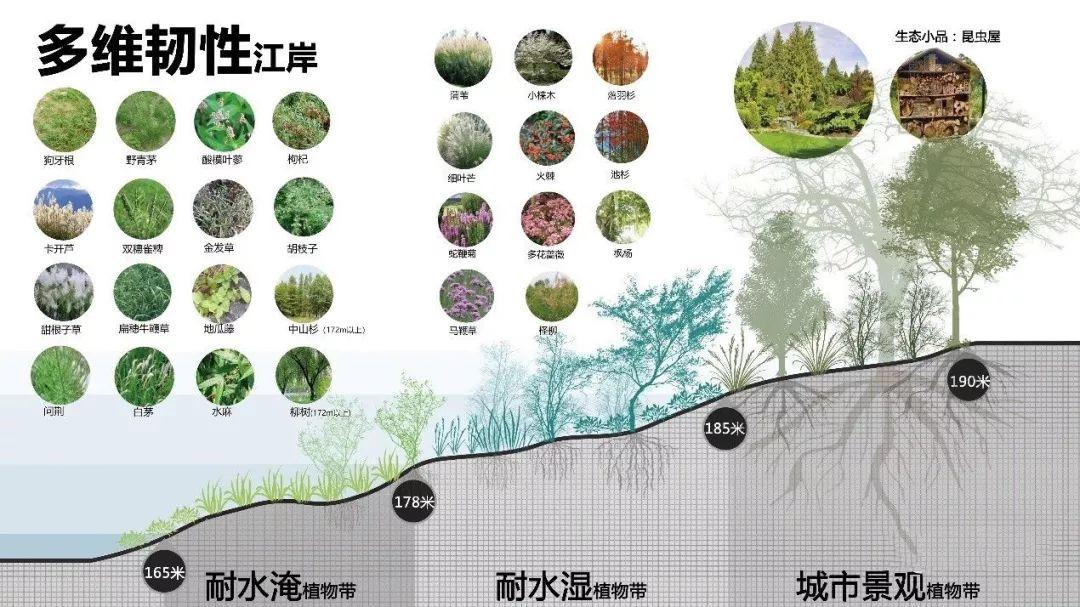

针对这一特殊的水势变化,设计在不同高程制定差异化的自然修复策略。

178以下河段,构建适应长达6个月的秋冬库区蓄水淹没与夏季洪水冲刷的耐水淹植被群。

在178-185段,选择能抵御夏季1-2月洪水冲刷淹没的植被,构建以草、灌、乔多种植被复合的耐水湿植被群。

在185以上重点满足城市景观需求,构建有四季变化的滨江植被景观带。同时保留倒木、植入昆虫物,提升生物多样性。

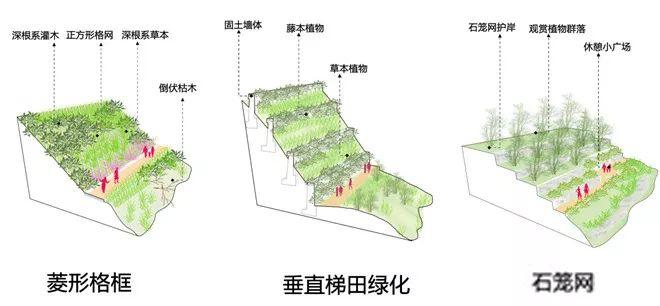

针对45度以上的急坡提出固岸护坡的方式。

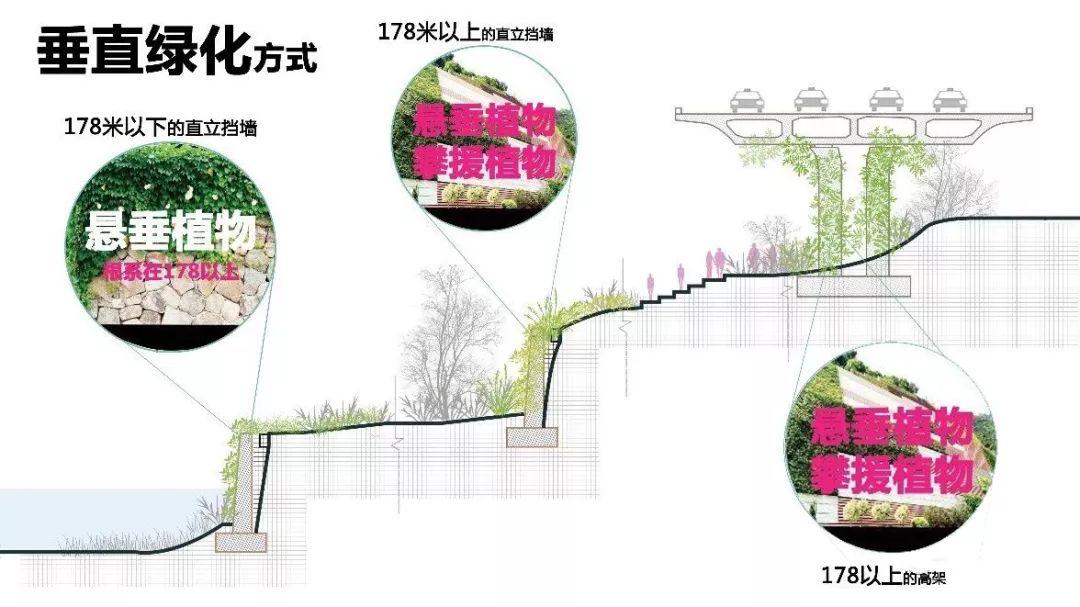

同时,受水流冲击作用,长江岸线分为冲刷岸与淤积岸,上述的岸线韧性化处理方式仅针对淤积段,针对冲刷岸,只能延用当前的挡墙或硬质台阶,不能大面积柔性化处理,针对这些区段,设计对不同高程的挡墙提出差异化的立体绿化方式,178米以下的直立挡墙,种植悬垂植物,保证悬垂植物根系在178米以上;178米以上的直立挡墙和高架,可种植悬垂植物和攀援植物。

3、重宣教,展示长江内涵

很多世界级流域通过一系列展示、宣传性的景观小品,把流域本身当做一个科普宣教的博物馆,比如美国的匹兹堡奥里格纳河等。

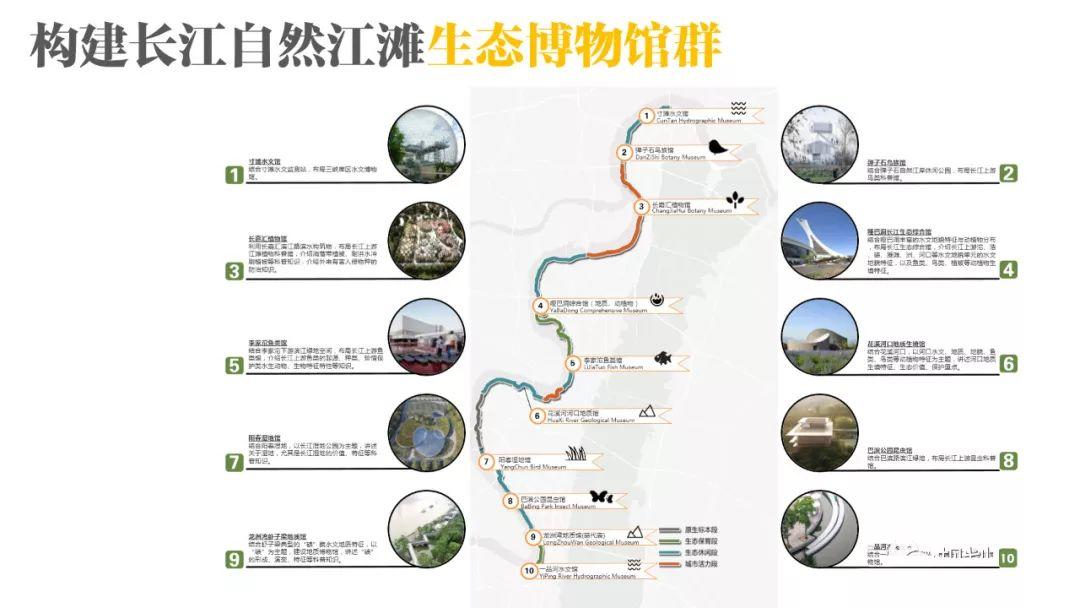

重庆主城的长江拥有很多文章与内涵,设计希望结合江滩的水文地貌特征与城市功能,设置一系列江滩生境博物馆(博物馆为景观构筑物,非实体建筑),把整个江岸当做是一个讲长江故事,做长江科普的自然博物馆,提高普通市民对母亲河认知度与自豪感。

长江江滩生境博物馆示意图

Part.2

江岸活力复兴

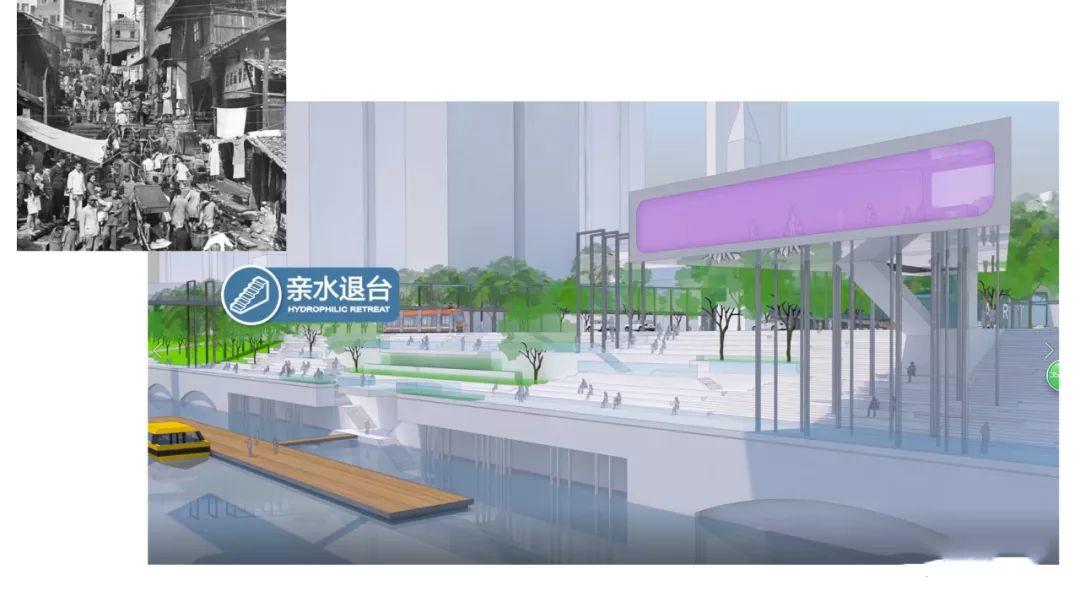

重庆是一座因码头而兴的城市,自古以来滨江地区就是城市最有活力的地区,这里有商贸交易、公共交往、交通运输,还有市井生活。伴随着滨江路的修建,城市公共功能从滨江向腹地拓展,滨江地区可达性变差,江岸地区的人气也随之下降。设计希望能够复原市民对江岸最原始的需求,重塑活力江岸。

1、提升滨江空间步行可达性

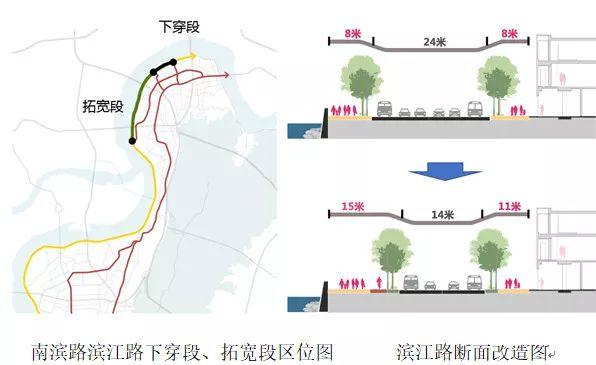

一是对满足防洪要求的区域实行滨江路下穿改造,以南滨路为例,主要是洋人街段。

二是识别有交通富裕能力的路段,压缩机动车道,拓宽人行道增加滨江路的步行游憩性。

三是结合山地地形,包括滨江建筑的二三层空间,或是山地城市二层台地,构建多样化的立体跨路、下江的步行系统。

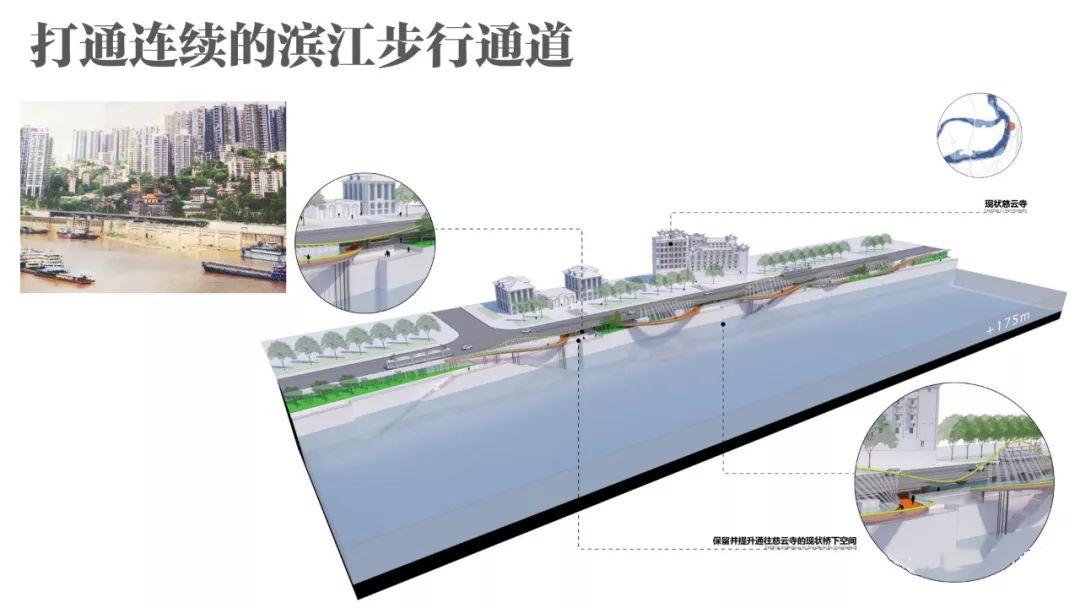

在解决了横向连通的基础上,在纵向上,设计期望通过一些列设计手法构建连续的步行空间,打通断头的滨江步道。

同时为了提升滨江地区的快速交通可达性,设计通过缆车、扶梯、小巴士将滨江重要节点与轨道站点进行连接。

2、重构滨江活力场所

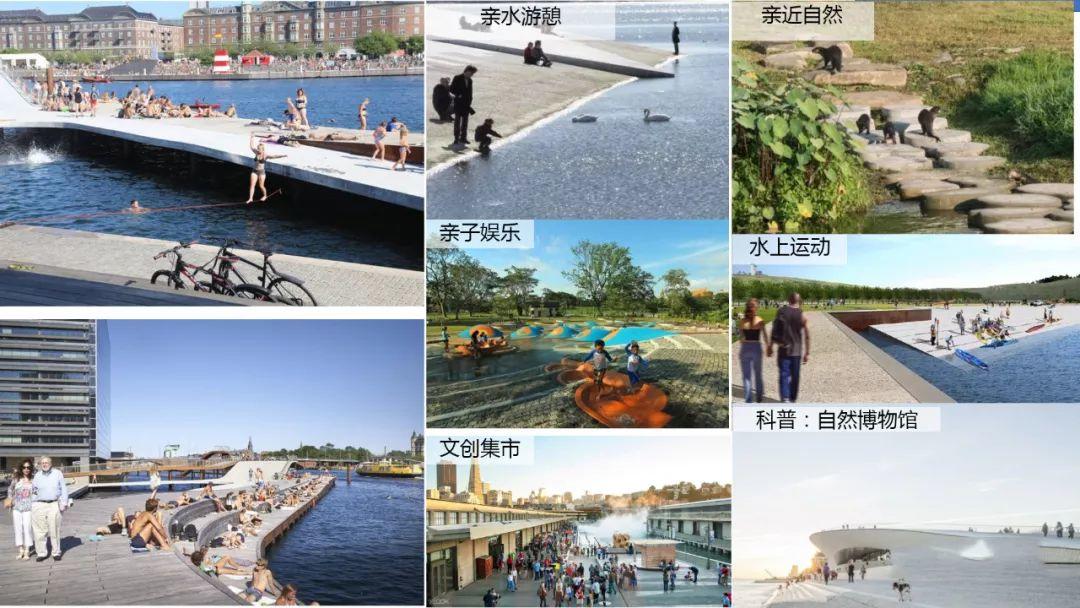

首先我们想看看,重庆市民都在江边干些啥?

分析了这些我们也在想,毕竟重庆现在的滨江岸线还做得不够好,那做得好的岸线还有些什么活动呢,我们也看了看其它城市的案例。

结合这些活动,我们进行了一系列场所设计。

过去的长江沿线有大量梯台空间,我们希望在局部地区对这种空间进行复原,为居民提供休憩交往的场所。

同时顺应长江水势的消落涨跌,构建不同标高的梯台空间,为老百姓创造各个季节的活动场所。

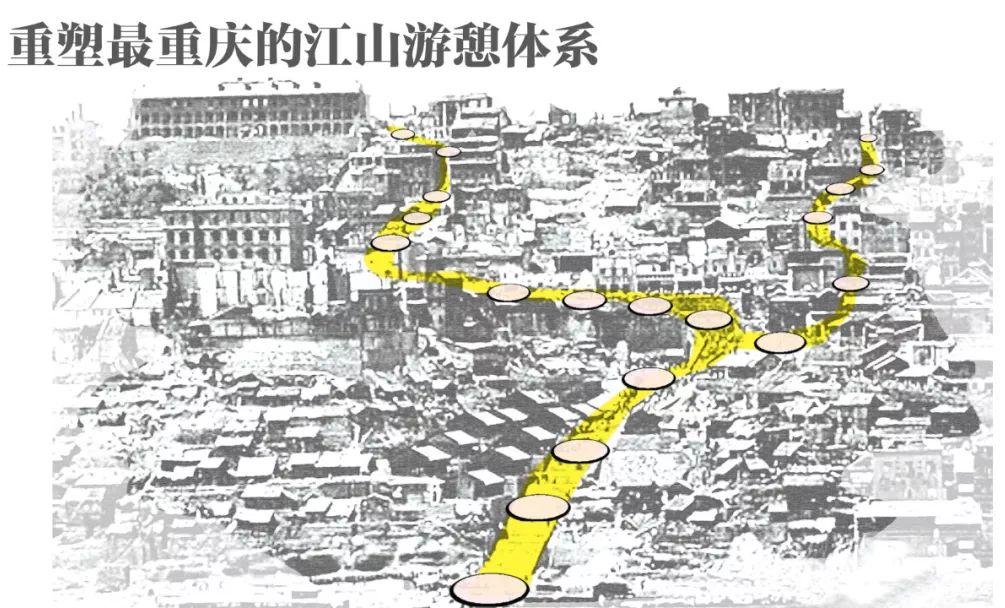

3、重塑江山游憩体系

在江山之间,我们希望重构老重庆“多层观景平台+云街串联”的空间场所记忆。

如果说平原城市的滨江看台在滨江第一层界面,那山城重庆的观景平台是随着山地地形呈现立体多层的空间分布。设计希望通过云街(山城步道)将这些观景空间串联起来,打造通江连山的山城游憩系统。

Part.3

江山城的风貌管控

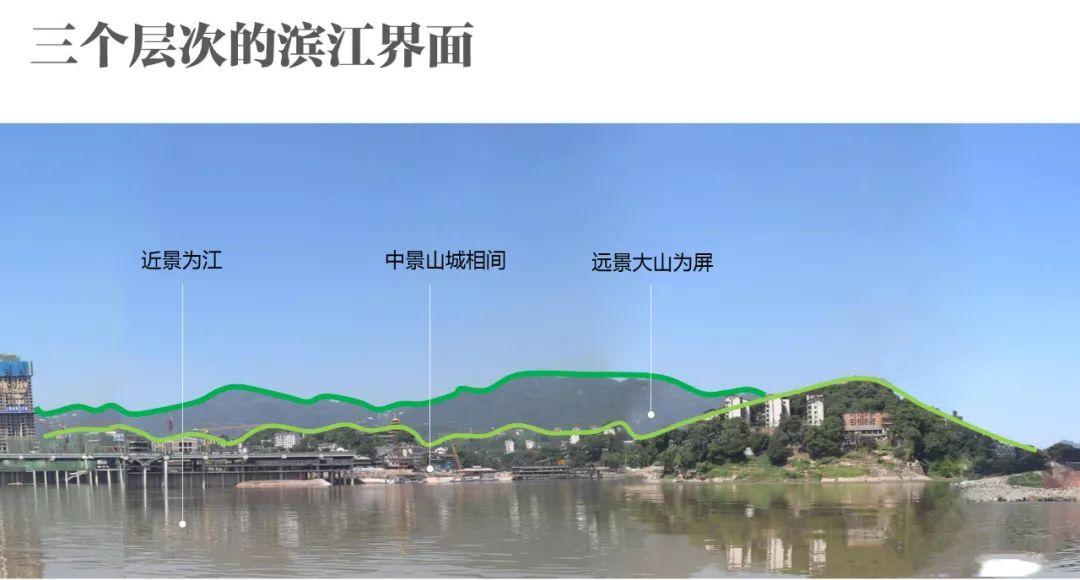

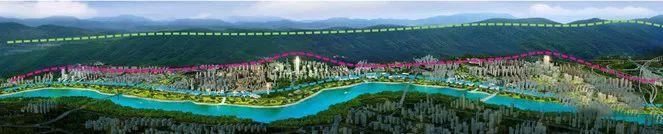

说起重庆这座山城江城,大家的印象或许是层层叠叠、高地起伏,这里的山有多个层次,既有城中若干小山丘的点缀,又有缙云山、中梁山、铜锣山、明月山四座大山为背景,从江岸一侧观景,可形成三大空间层次:近处为江,中层山城相间、远处大山为屏。

但现代高强度的建设与不够精细的设计,正在破坏重庆这种特有的江山格局。我们希望通过更精细化的管控,能在未来的城市建设中延续山城特色,构建能望山、能见水、起伏有致的城市空间格局。

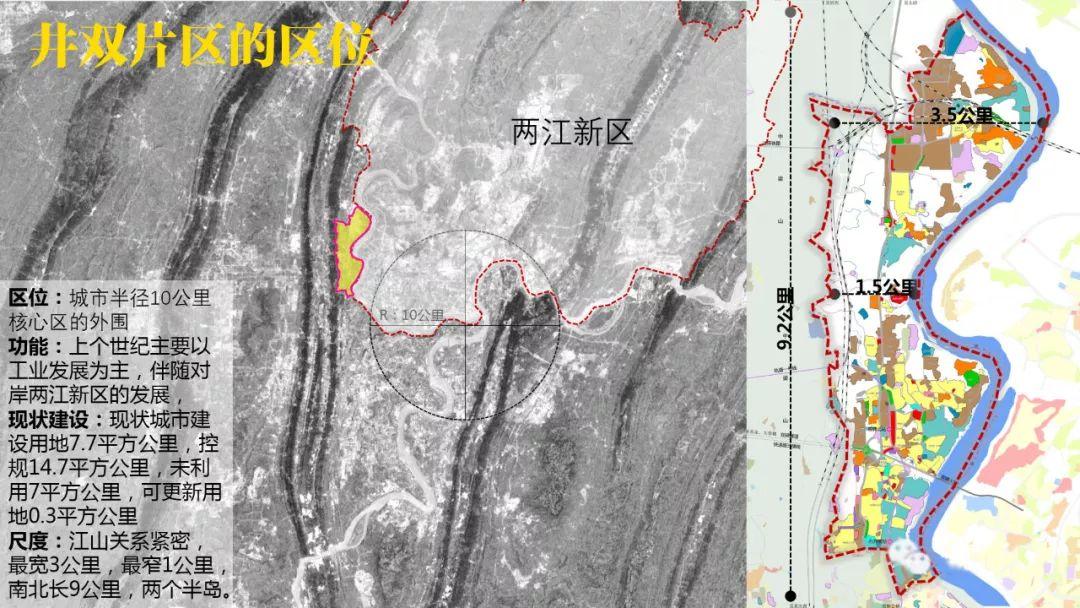

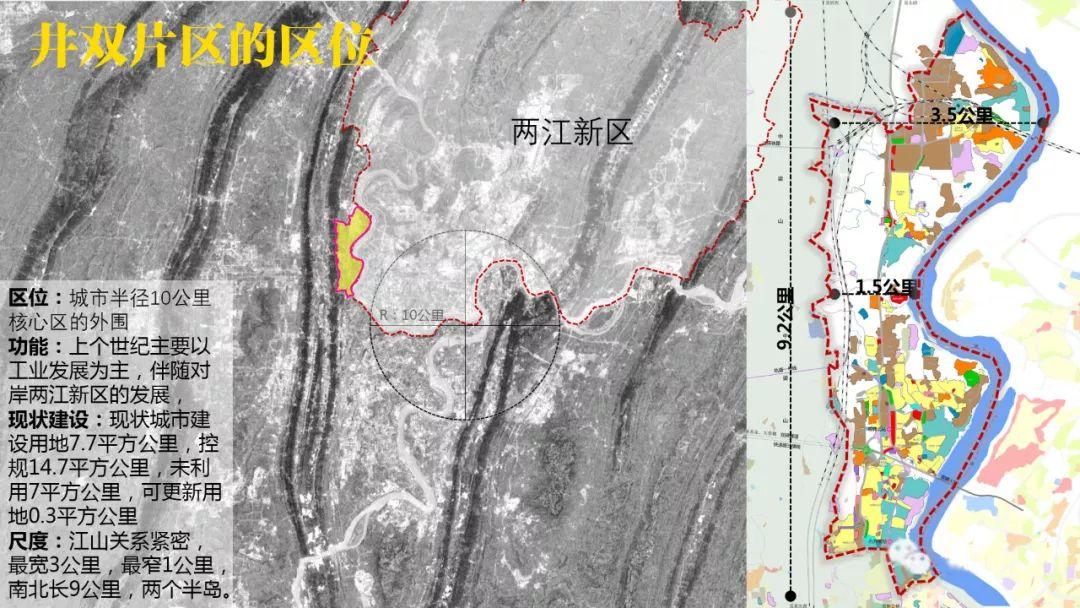

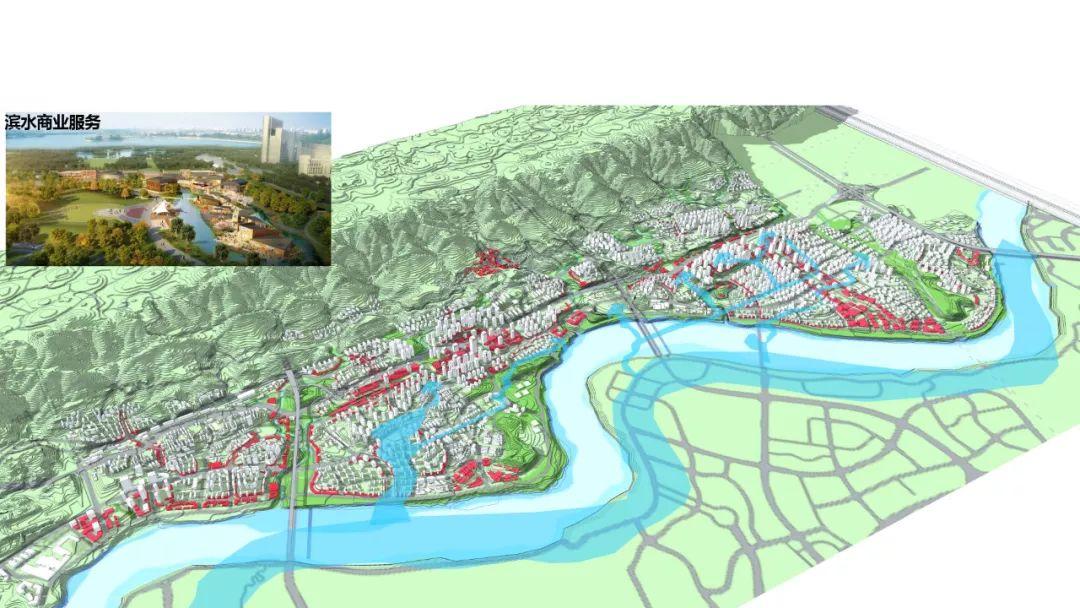

嘉陵江边的井双片区是重庆两江四岸中江山关系特别紧密的区域。这里江山最近处仅有1.5公里,最远处为3公里。地块东侧为嘉陵江,西侧为中梁山。

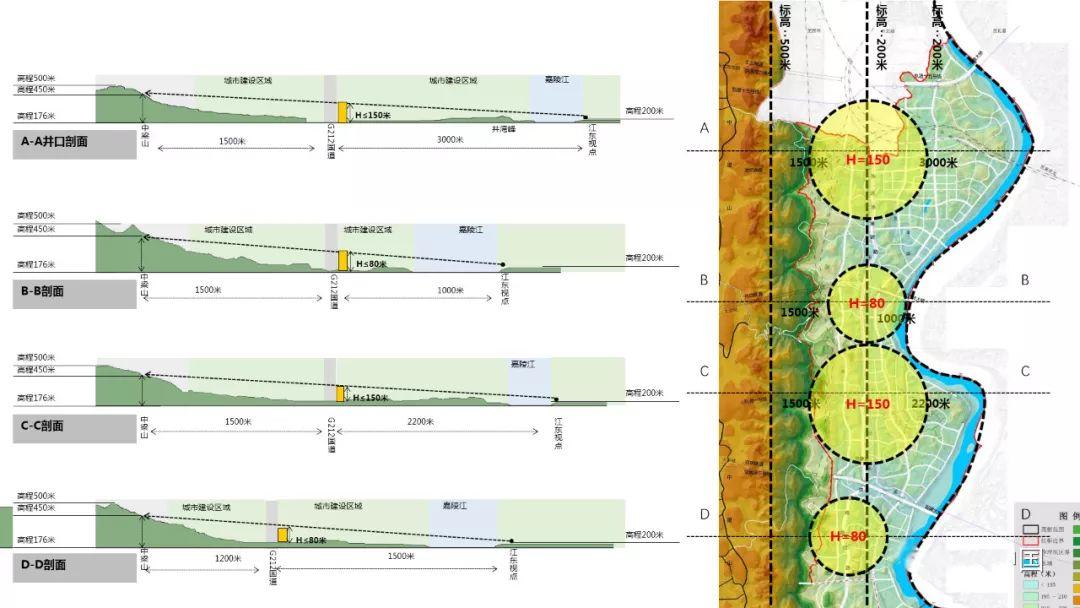

1、构建起伏有致的天际轮廓线

按照既有控规确定的容积率与高度,设计对城市空间格局进行了模拟,修建出的城市立面如下图。

我们希望能突出山地城市的本底特征,构建与山形山势呼应的、起伏有致的城市空间形态。

首先根据江山尺度,控制建筑高度,保证从对岸滨江视角所见的最高建筑低于背景中梁山山脊线。

其次提升中心地区建筑高度,控制景观开敞通道,构建大疏大密的城市空间形态,相较原控规,形成更为舒缓有致的城市整体形态与天际轮廓。

2、打造复合游憩体系

整理场地内部的次级水系,打造景观节点,提升滨水活力,在入河口布局生态湿地,打通城市的绿化景观骨架。同时沿景观廊道布局城市公共服务,形成景观与公共服务叠加的江山游憩廊道。

3、推动城市设计成果法定化

为推动城市设计成果的落地实施,结合重庆市“双控试点”工作(城市设计控风貌,控规控指标),针对各个地块的指标进行调整,转化为控规图则,经过了市政府审批、区人大备案,最终将设计成果法定化。

Part.4

总结

针对江滩生态修复、江岸活力复兴、江山城的风貌管控这三项工作实践,其实我们想传递设计的三个价值导向:

一是以自然为本,在“共抓大保护、不搞大开发”前提下,我们希望未来的设计关注的不仅仅是人,要更多的关注大自然这个生命共同体,保护修复其它生物的生境。

二是围绕人的生活,回归到“人民城市为人民”,设计的初衷要回归老百姓,尤其是本地老百姓,能为大家所用、实用、好用。

三是对城市的精细管控,城市的发展是传承百年、千年的,在设计之初我们就要谨慎下笔,走向精细化的管控设计,避免建设性的错误。

文章来源丨规划中国

作者信息丨 王文静

新土地规划人 投稿邮箱丨xjxtd@126.com

中规建业城市规划设计院 信息中心

文章精选

About Us

中规建业城市规划设计院(北京)有限公司

为人与空间策划沟通的桥梁

在城市、乡村、景区实践着我们的追求

中规建业城市规划设计院(北京)有限公司

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座

电话:13691099891

欢迎关注“中规建业”微信公众号

原文始发于微信公众号(新土地规划人):「新·案例」山城重庆的生态修复与城市设计

规划问道

规划问道