规划词典

|

▼点击下方「规划随声听」,一键收听。

《城市形态》与《城市意象》

1

“每当从飞机上向下望去,我总是分不清这里究竟是波士顿还是洛杉矶。每个城市都有很多雷同的建筑和愚蠢的规划,当人们开始厌恶这里的时候,我们所要做的就是「改变」。”

——凯文·林奇《城市形态》

《城市形态》是凯文·林奇在《城市意象》之外又一部关于城市设计的经典之作。当他意识到《城市意象》的研究缺陷后,又在1981年出版了《城市形态》。

凯文·林奇认为自己在60年代,关于居民对城市的理解过于静态化和简单化,忽略了对城市意义的关注。

在《城市形态》书中,他不再强调可识别性,而是将“感觉”作为城市行为的唯一尺度,将可识别性看做是“感觉”的其中一种。

书中,凯文·林奇将城市形态与城市意象相结合, 在一种“功能理论”的架构下,发现了研究城市形态理论的新视角。

城市形态的形成原因

2

自从城市出现,城市规划就伴随着出现了,十九世纪到二十世纪,工业革命的到来,造就了现代城市,一系列城市规划理论和实践的发展,也彻底改变了城市的结构和组成。

(1)19世纪末—20世纪初,针对欧洲老城中心区恶劣的居住环境,人们试图探索新的城市形态模式,赋予其充足的阳光、新鲜的空气和开敞的空间。

一方面,以花园城市为典型的城市理念,倡导将中心绿化区(而不是街道)作为居民的日常交流场所。

另一方面,伴随着战后大批量建设的需要,以及小汽车的出现,以柯布西耶为代表的现代主义建筑师认为,街道是过时的概念,应该创造新的道路模式来代替。

(2)二战结束后,美国的建筑师和规划师都在反对现代主义者自上而下的城市更新计划,艺术家和建筑师想要捕捉和关注真实的人群对城市的感知与体验。一种新的自下而上、强调市民体验与诉求的规划渐渐被主流接受。

(3)1933年通过的《雅典宪章》更是倡导道路分级、人车分流和功能分区。街道作为社区公共生活承载场所的作用被抛弃。

(4)随着道路设计的标准化,高效快速的车辆通行,人的生活方式逐渐发生了改变,街道的活力开始慢慢消失,那些曾经发生在街道上的购物、娱乐、散步和市民的社交行为,被开车去超市购物、电视娱乐的吸引、用电话交谈交往等行为所取代。

许多城市问题和社会问题,也接踵而来。

(5)1960年代起,西方国家掀起了城市活力与形态的反思和重塑。简·雅各布斯就是其中之一,她唤起了人们对街道混合使用以及街道活力等问题的重新审视,提出应从空间形态角度出发,从使用者的活动角度来考虑,以空间形态的活动强度为依据,对城市空间活力营造进行思考和重塑。

新城市主义,也倡导对老城街道网络的魅力的认识和重视人的感知,呼吁适宜步行的城市形态等。

(6)爱德华·罗宾斯(英)在《塑造城市:历史·理论·城市设计》一书中,将塑造城市形态的理论归入三类传统:有机形态传统、形式主义传统和现代主义传统。

“有机形态”传统,植根于人和自然之间的相互影响,包括中世纪欧洲的有机街道网络,近代美国郊区的弯曲的、树状街道的布局等。

“形式主义”传统,则用几何秩序来组织物质环境,通常的做法是人为的轴线、对称、几何图形等,如美国城市的方格网等。

“现代主义”注重功能主义、高效,道路成为“机动车通行的管道”,由此产生了巨型街区、高架公路,人行的路径被切割,变得不连续,步行受到限制。

(7)凯文·林奇的规划理论反映在《城市意象》中,是通过路径、边界、区域、节点、标志五大要素,定义了物质环境在人脑中的意象,他认为人们是通过这些要素,来辨认城市的形态特征的。

反映在《城市形态》一书中,凯文·林奇则将城市形态与城市意象相结合,使之成为城市形态理论的新视角。城市形态不应是城市规划与设计师的主观创作,而应是每座城市自己的自然和历史特色。

城市形态的特性是什么

3

城市在不断发展中,经济、文化、政治的历史,也在不断交错变化。

凯文·林奇认为城市形态是从这几方面,即:设计线路、其它元素的设计、形态特性、整体的感知、大都市形态、设计过程来呈现的。

凯文·林奇把城市形态的特性归纳为10个特性:

(1)特异性:是指界线分明、封闭;表象、形状、密度、复杂性、体量、功能、空间位置的相互对比,相对比的内容可能是即时可见的环境,也可能是观察者的自身经验。这些元素都是显而易见、可识别的特征。

(2)形态简单性:是指可见的形态在几何意义上的清晰性和简单性,反映了各组成部分的局限性。

(3)连续性:是指有以下这些表征。

——边界或表面的连续性,比如街道、天际线或是退让线;

——各部分的相邻部分,比如一组建筑;有节奏的间隔重复,比如不断出现的街角;

——造表面、形状或是功能上游相似、类比或协调的特征,比如使用相同的建筑材料,开间、窗扇的重复,市场功能的相似,以及共同标志的使用等等。

(4)统治性:指某一部分在规模、密度或重要性上,而占据统治地位,这样使得人们看到的整体是一个基本特征。

(5)连接清晰:

——指连接点和衔接处的高度可见性,比如一个道路都主要交叉口;

——清楚的关系和相互联系,比如一个地铁站与上面的街道之间的联系。

这些连接点是整个结构的战略点,应该具有高度可识别性。

(6)方向性差异:主要是指参照物的不对称、渐变和放射状的特征。这些特征在较大尺度上的结构组织上,使用得非常频繁。

(7)视觉范畴:就是能够在事实上、或是象征性地增大视线范围和渗透性的特征。

其中包括:

透明度;重叠;

还有街景、全景,它们可以增加景观的深度;

表达清晰、能够形象说明空间的元素;

凹曲的弧度可以使远处的物体显露出来;

提示某个不可见元素的线索。

所有这些相关的特性,通过提高景观的有效性、景观的渗透力、分解能力,就可以便于人们掌握巨大复杂的整体。

(8)运动的意识:是观察者通过视觉和运动知觉,感受到运动的特性。这些手段能够提高坡度、曲线和相互渗透的清晰性,获得运动视差和透视的体验,维持方向的连续或改变方向,确定可见的距离间隔。

(9)时间序列:指通过时间的变迁而感知的序列,这要在建造上具有韵律特性,比如,标志物就能够强化形态,最终形成一个高识别点。

(10)、名称和意蕴:是能够提高元素可意象性的那些无形特征。

上述这些特性,凯文·林奇认为它们并非孤立地发生作用,如果只有一种特性单独存在,或是特性相互抵触,最终的城市意象和形态就会被弱化,那么就需要付出辅助的努力来进行识别和组织。

什么是“好的”城市形态

4

城市空间形态是多种多样的,大到整个城市,小到单一的功能区,比如社区商业中心、CBD、城市商业中心,既使是同一种功能的城市空间,也会出现不同的形态。

在多种多样的城市空间形态中,到底哪一种空间形态好?哪一种不好?却没有一个定论和统一的评价标准。

凯文·林奇意识到:“任何人都知道什么是一个好的城市,但唯一严肃的问题却是如何才能造就一个好城市。”

凯文·林奇在《城市形态》里,研究了城市空间形态与价值标准之间的关联关系,他对评价城市空间形态的价值标准理论,提出了五类基础性指标,即:活力、感受、适宜、可及性、管理,再加上两个额外指标,效率和公正,来作为检验聚落质量的标准。

“活力”,讨论的是聚落的基本环境,指的是聚落形态,对人类生存的支持程度;

“感受、适宜、管理、可及性”,讨论的是居民的生活品质,分别是居民对聚落形态的思维感知,聚落形态对居民主要活动习惯的适宜程度,居民对设施的利用、管理便利程度,以及居民到达聚落等多样化的程度;

“效率和公平”,讨论的是建设所付出的代价和平衡态度。

凯文·林奇认为好的城市形态应该是:

有活力的、可持续发展的、安全的、协调的;

可以感知的到的;

可确认的、有结构的;

表里一致的、透明的;

可以辨认的、清晰的、独特的、并且重要的。

他提出的“生命的活力、被感知性、适应性、可及性、控制和管理;效率和公正”指标,早已成为“好”的城市形态无可争议的必要特征。

随后,凯文·林奇还进一步指出,在五类价值标准中,“具有强大作用的价值标准”与“隐性价值的价值标准”共同组成了城市形态政策制定的核心目的——核心价值标准。

好的城市形态,需要整体感知

5

凯文·林奇认为大城市具有多重的意象,比如在日夜、冬夏、远近、动与静的不同条件下,或在有意无意之中,形态的处理应该具有一定的连贯性。

主要的标志物、区域节点和道路,在各种不同的状态下都应该可以识别,而且是客观状态而不是抽象意义上的识别 。

虽然复杂的现代城市需要连续性,但它也通过单体特征的对比和个性,提供给人们很多的享受。

在环境发生巨变时,应保留特定的标志物或节点,将区域特征的主题单元贯穿到新的结构中去,对道路进行再利用或是暂时保留下来。

一个大都市区域的整体可意象性,并不等于其中每一个点,因为它们的意象强度都相同,而应该是具有主导的轮廓和相应更宽广的背景、关键点以及连接组织。

所以,城市形态,需要整体感知。

几种城市类型的布局形式

6

(1)网格状布局

旧金山 城市规划采用“窄而密”的网格状布局

(2)组团式布局:

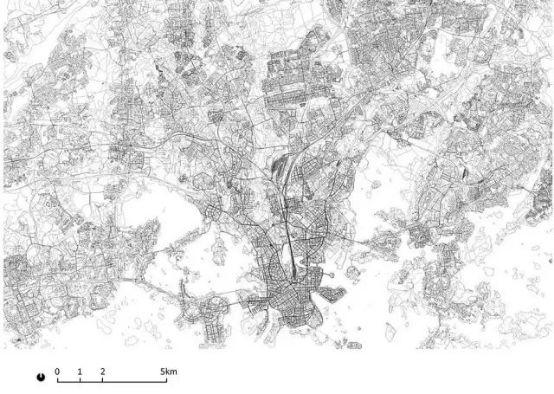

赫尔辛基 一个城市中心区及组团式发展的四个城郊中心区布局

(3)带状组团式布局:

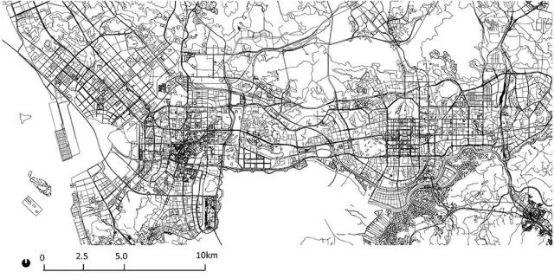

深圳 采用的是带型组团结构布局

(4)环形放射状布局:

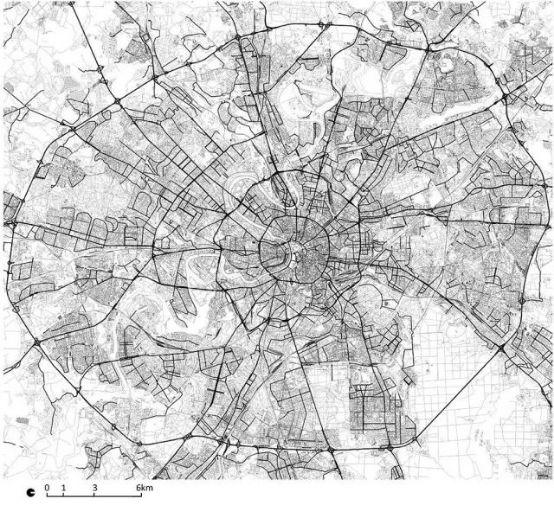

莫斯科 采用的是环形放射状结构布局

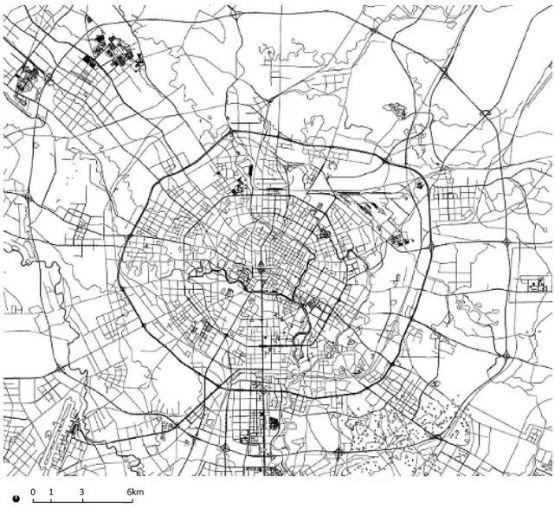

成都 采用的也是环形放射状结构布局

(5)卫星状布局

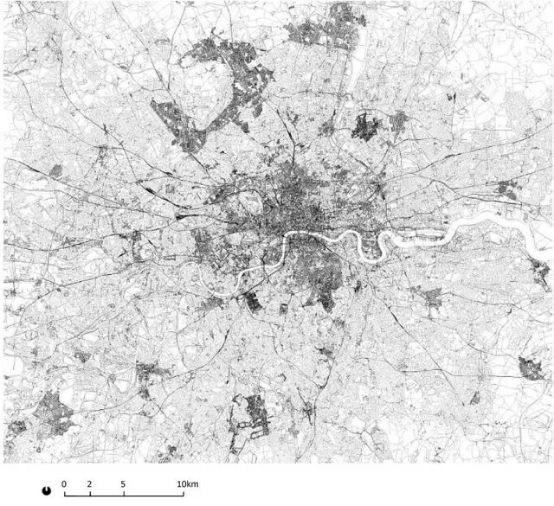

伦敦 采用的是卫星状城市结构布局

(6)多中心和组群式城市布局

洛杉矶:由接近100个同核城市组成

注:洛杉矶的这些城市紧凑有序地排列在接近1万平方公里的长方形地块,轮廓鲜明。洛杉矶没有一个起支配作用的市中心,每天数百万辆经过,并没有辐射般地通过一个城市的中心点。

凯文·林奇规划理论在城市规划中的应用

7

凯文·林奇认为应当有意识地去设计和规划城市。

应用方法如下:

(1)强化道路设计

创造秩风格序

具有统一的装饰细节

有节奏的创造道路开口

(2) 注重形态特征

简单的几何形状

整齐划一

联系清晰

(3)注重整体感知

设计具有丰富细节的城市形象

满足人们多样化的喜好

保留原有的城市标志物

凯文·林奇的这两部著作,为我们展示了一个新的评价城市形态的方法,他首次提出的“通过视觉感知城市物质形态”的理论,是对大尺度城市设计领域的一个重大贡献。

我们引用书中的一句话来概括今天的内容:

“城市是人创造的,城市给人最精彩的感觉应该是起源于艺术,发展于需求”。

参考资料来源:

1)凯文·林奇 | 《城市形态》

2)郎嵬 CJ韦伯斯特《凯文·林奇的城市形态理论在香港的解读》 -《国际城市规划》

3)郭瑞瑞 《城市形态类型和模式1:20大经典的城市结构》

图 | 摄图网 文 | 小林

如有侵权请联系删除

原文始发于微信公众号(新土地规划人):「规划词典」空间规划:对城市空间的认识 ——“城市形态”

规划问道

规划问道