云梯乡是安徽省9个民族乡中唯一的畲族乡。

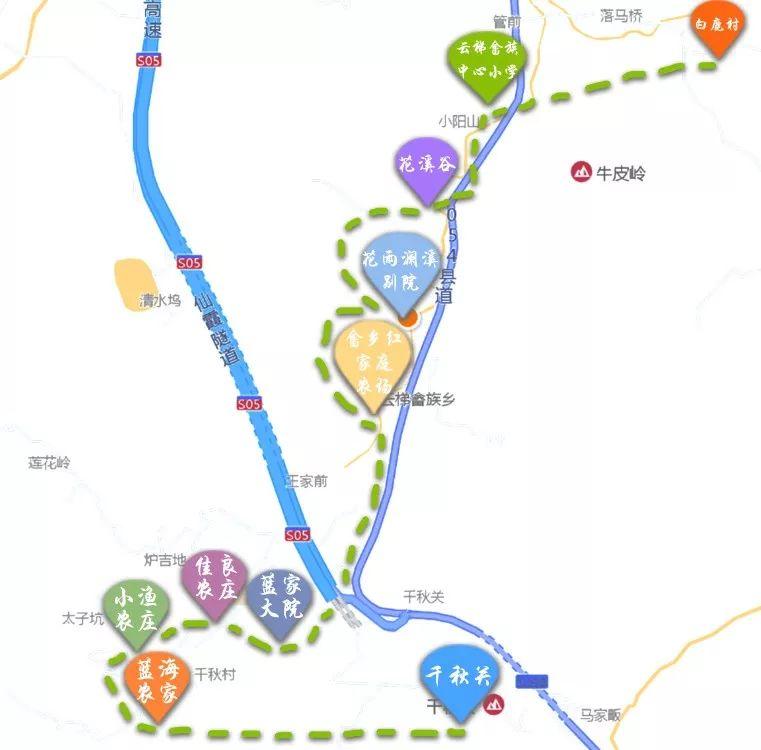

宁国市云梯畲族乡共有云梯、白鹿、毛坦、千秋(畲族村)四个村,面积51.1平方公里,人口6100人,由畲、回、苗、汉四个民族组成,其中畲族人口1800人,东南面和浙江省安吉县、临安市交界,是宁国市东南门户。

2019年7月安徽师范大学新闻与传播学院安徽“融长”一体化发展调研采访团来到云梯畲族乡,此次调研在长三角一体化和安徽融长之路的背景下,围绕着“聚焦省界民族乡,助力融入长三角”的主题,以处于皖浙边界的民族乡(畲乡)为样本,试图勾勒出安徽省,尤其是皖浙边界如何从空间相邻到深度相融的。

畲歌传承人蓝开友的困惑

喻永飞已经习惯了清晨5点通往仙霞镇的那条公路,从小渔农庄的生意渐渐萌芽时起,他开始适应这种早上忙碌的规律性生活。

在从千秋村出发去仙霞镇购置食材之前,喻永飞往往会提前半个多小时起床,除了考虑今天的菜单,他还会顺手煲上一锅南瓜粥和一锅鸡蛋,看看手表上的时间,计算着客人醒来正好吃早饭。

喻永飞选择的食材有所不同,他会去农民百姓那购买价格稍贵但口感较好的鱼肉和蔬菜,“既然是农家乐,肯定要给客人满意的农村体验,农家饭菜就很重要。”

和大多数千秋畲族村的农家乐一样,喻永飞开的小渔农庄基本上都接待着来自江浙沪地区的游人,这些游人操着与畲乡当地人不同的口音,有着与安徽人不同的饮食口味和生活习惯,却能够因为农家乐群体而相互连接。

当喻永飞发现江浙沪游人开始不断适应和回头时,那一刻他认识到,村庄的旅游经济开始慢慢苏醒,而农家乐作为本地和外地之间联系的纽带,开始成为本地居民省际所依靠的“故乡”、外地游人情怀所寄托的“他乡”。

“教他们,让他们学会去唱”

教过书,也当过校长,既是政协委员,也担任过民委委员,蓝开友的一生经历了很多。

1980年参加国庆观礼、1984年成为小学校长、在任民委期间为云梯架设高压电而奔波……忙碌而充实的一辈子里,教育在他的心中却独占一头。

1964年,蓝开友刚从徽州师范毕业,就回到家乡的云梯小学任教。

那时的他只是一个普通的教师,教孩子们上音乐课,但却很少有唱畲歌的机会。“那时候不唱畲歌,畲歌有,但是不提倡,唱的都是其他各种歌曲,”他回忆道。

然而,一心扑在畲歌上的蓝开友却没有因此而消极。

在这期间,他仍然坚持学习和研究畲族歌曲,通过教学的工作便利,自己编写一些新歌的同时,偶尔也教教孩子们演唱畲歌。

时间转眼到了1992年,教育改革开始在云梯实行。

由于老一套教学方法的落后,彼时担任校长的他毅然选择了辞职,转去从事畲族歌曲的研究工作。

正是在同一年,民族乡正式成立,畲族文化终于得以“光明正大”地登上教学舞台。

可惜的是,蓝开友却与这一切擦肩而过。

即使身不在其位,他也未曾放下过心心念念的孩子们。

抽时间给孩子们教唱畲歌、培训畲族老师、帮忙三月三歌会的节目排演、开展畲族文化的讲座……

只要还有机会,他都愿意为畲族文化的传承贡献自己的光和热。

如今,云梯畲族中心小学已经开设了畲语课和畲歌课,并且配有专门的老师和教材。

从这里出来的孩子,每个人都能说上几句畲语,会唱几首畲歌。

但仅仅会说几句日常的畲语,会模仿着唱几首畲歌,算不上真正的学会,而这离蓝开友期待的畲族孩子的模样,也还存在着不小的距离。

“教畲语,教畲歌,这两个东西一定要完成,这个畲族文化要去继承,”蓝开友坚定地说道,“年轻的一代不会忘记,后代的畲族文化不会脱节,才能继承下去。”

“只要带一个出来就好了”

对于蓝开友来说,2011年是特别的一年。

这一年,他成为了省级非物质文化遗产项目云梯畲族民歌的代表性传承人。

一本小小的红色证书,促使蓝开友真正开始考虑畲歌的“继承人”问题。

第一个浮现在蓝开友脑海里的人选是他的孙子。

本想着孙子会说畲语,又是自家人,学起畲歌来应当会比较容易。

可年轻的男孩却对传统的畲歌有些排斥,即使去合肥进修了一年半音乐,他最终还是不愿意继承爷爷的衣钵。

带着遗憾与无奈,蓝开友只好另择他路。

好在有着非遗传承人的头衔,一些人寻着消息找到了他,并表示愿意拜师学习畲歌。

“他们就想继承我这个传承人,”蓝开友坦言道,“但我很乐意教他们,有人学总比无人问津要好。”

然而,即使收了徒弟,“继承”也并未顺利很多。

徒弟们大多平时工作繁忙,没有固定的时间休息,加上有的甚至不在本省,使得学习变得有些困难。

于是,除了现场教唱,蓝开友也开始利用手机录音,让他们能有更多的时间学唱畲歌。

“唱畲歌,就是唱我们的畲歌。而且你们要跟我学徒弟,就要把唱畲歌的几种类型全部都学会,都要会。”无论徒弟是否有空,蓝开友也未曾降低对传承人的要求。

在他的心中,能够的上畲歌传承人这五个字,徒弟们仍需要更多的热爱与努力。

但畲歌终需有人传唱,文化才能得以延续,能否培养好徒弟,始终是蓝开友心上的一份愁。

“我还是有点担心,他们对畲歌了解的太少了……”他轻轻摇了摇头,“离达到标准还差得很远。”

身为老师,教不了家人;身为师傅,又怕徒弟无法唱好畲歌。

“后继有人”这件事,真的比蓝开友想象得困难得多。

年轻一代不愿意学、没时间学,使得这份沉甸甸的畲族文化难以传承下去。

正当千秋村为如何发展畲族特色而发愁时,白鹿村的高山顶上,蓝开友已经为畲族文化的传承努力很久了。

作为山哈人,他正视问题的唯一方式就是坚持——坚持数几十年如一日地去编写、推广畲族歌曲。

从1974年的《红太阳照畲乡》,到民族乡成立后的《畲乡好来畲乡美》,他逐渐发现,老一辈的人会唱畲歌,却不懂唱歌技巧,唱不好听,因而年轻人不愿意听、不愿意学。

思索至此,蓝开友决定唱出更多新的畲歌的词,然后再编上新的曲子。

编畲歌不是一件轻松的事情:歌词不能深奥,但要遵守畲歌独有的规矩。

也许是对音乐充满兴趣,或是出于对畲族文化的情怀,蓝开友对编写畲歌这件事情,保持着异乎常人的热情。

《竹海林声》、《敬酒歌》、《唱不完畲乡的好春光》……一首首畲族的新歌曲,在他的笔下不断诞生。

当被问及未来还打算继续编歌时,蓝开友自然地说道:“我也不知道我还能活到哪一年,搞不清,编还是继续要编的,编多少首也搞不清。”

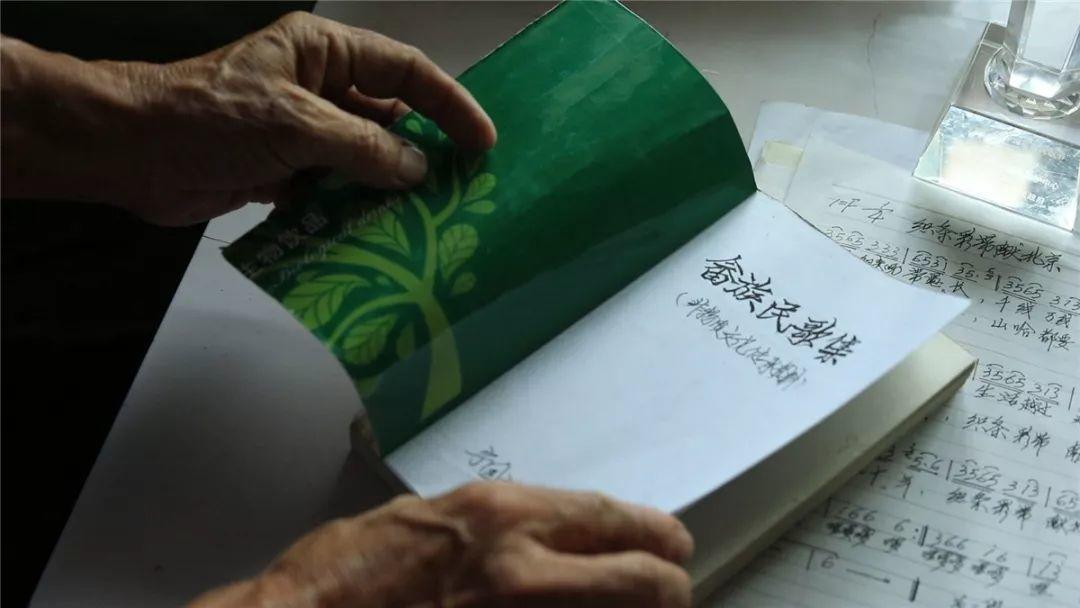

今年是蓝开友第三年参与到《畲族民歌集》的歌本编理中,但搞普查收集歌曲,却可以追溯到九十年代。

十几年来,他陆续利用各种渠道,听更老一辈的人唱歌、借助浙江老家的文献资料和掺杂部分当地民歌等,不断完善着民歌集的汇编工作。

他所编出的歌本中,有部分由自己作词作曲的,甚至被选入云梯畲族小学的畲歌课本中。

在编理歌本的过程中,蓝开友依然在不断思考着,既然歌本是畲歌的承载物,看过了歌本也算了解了一部分畲族文化,那为什么不让更多的人看到歌本呢?

于是乎,蓝开友产生了一个新的想法:“编出来以后由乡里去出版,摆在千秋旅游区设个点,买本畲族民歌看看,也好让游客了解畲族的文化。”

这个想法与云梯乡渴望发展畲族特色的旅游目标不相而谋,恰好他的女儿蓝利萍如今是乡里的旅游干事,每天都奔波在全乡的旅游发展事业上,这正好有利于蓝开友施展他的畲歌传承空间,他试图用原创的畲歌传唱给更多的游客,引起更多的人关注畲族和畲族文化,也为畲族文化找到一处栖息之地。

无论从前还是现在,只要自己能多为畲族文化的传承尽一份力,蓝开友就觉得无愧于心了。

“我自己懂得畲族文化,我应该给本民族做点贡献。”这就是他坚持了一辈子最大的理由。

蓝开友在歌唱

蓝开友在歌唱

第二天一早,白鹿村的高山上,一方小小的院子里传出了一位老人悠悠的歌声。

山脚下,休息了一夜的大巴又像刚来时一样,载着满车的游客,向上海驶去。

上车前,李香兰听农庄的老板娘说,村里的畲族演艺中心快要建成了,到时候会有畲族特色的文化表演,还会举办真正的篝火晚会。她准备明年再回来看看。

本图文由安师大新传学院安徽“融长”一体化发展调研采访团队提供,版权归原作者所有,致谢!

原文始发于微信公众号(皖南派):聚焦省界民族乡 | 畲歌传承人蓝开友的困惑

规划问道

规划问道