随行潜山,探寻万涧

///

远离城市的喧嚣,在大山深处,头顶云雾缭绕,脚下曲径通幽,抚摸着高屋矮墙,踏进历史的记忆……

8月19日至24日,笔者作为西安建筑科技大学即将研一的新生,有幸参加了由中国规划设计研究院和清华大学建筑学院联合举办的2019随行潜山·传统村落工作营。此次工作营,选派了优秀的带队老师,有中规院高级城市规划师胡文娜老师、清华大学副教授唐燕老师和黄蔚欣老师、北京林业大学郑小东老师。跟随四位老师,我们15名来自各高校的营员与各位“护法”在潜山县万涧村共同完成了为期一周的传统村落调研活动,收获满满。在众多活动中,选取几个典型活动简单记述,期望能让更多的人了解传统村落的历史记忆与文化内涵。

1. 开营

开营仪式在清华大学建筑学院举办。清华大学建筑学院院长庄惟敏教授,规划系吴唯佳教授和中国城市规划设计研究院副总规划师张广汉教授出席开营仪式并讲话。之后,住建部第五批传统村落评审专家、中规院高级规划师胡文娜介绍随行是中规院数字博物馆技术团队自主研发的传统村落监测和地图信息平台,为传统村落文化遗产保护提供创新技术的支持与保障。老师们认为本次随行工作营充分发挥了中规院的实践平台且结合了清华大学的学术优势,组织并带领来自各地、各专业的学生们走进传统村落,深入挖掘、保护和弘扬传统村落文化遗产。通过这次随行潜山·传统村落工作营活动,我们呼吁,社会各界要更多关注传统村落,共同为传统村落的保护发展和历史传承承担一份责任,做出一份贡献。

报到

(图片来源:随行潜山工作营)

开营仪式

(图片来源:随行潜山工作营)

营员证

(图片来源:自摄)

2.现状调研

怀揣对传统村落的期待,笔者跟随工作营一路南下辗转来到了万涧村。万涧村位于安徽省安庆市潜山县,位于国家级风景名胜区“天柱山”的北部,东与杜埠村接壤,南与天柱山相依,西与“天柱林场”为邻,北与龙潭村毗连。东西最大宽度4.5公里,南北最大长度5公里,总面积为20平方公里,四周群山环抱,中间地势平坦,平均海拔450米,是典型的山区地貌。该村素有“古皖之源,皖国古都,京剧之祖,黄梅之乡”的美誉,2018年12月被列入第五批中国传统村落名录。

万涧村

(图片来源:自摄)

杨家老屋

(图片来源:自摄)

杨家老屋是万涧村的省级文保单位,也是我们这次调研的重点。其始建于明代嘉靖10年,在清代乾隆年间从桃园旧址上拓建。建筑座北朝南,平面呈长方形,面阔75.5米,通进深35米(除后排倒塌未建部分),占地面积约2643平方米,建筑整体布局内向严谨,空间深广,为杨氏家族聚族而居的重点典型空间。

杨家老屋鸟瞰

(图片来源:随行潜山工作营)

中国传统建筑的营造方式在老屋中得到了完好的保存,有硬山式屋顶、抬梁式与穿斗式的配合使用和彻上明造等。杨家老屋内的平面比较复杂,虽然是一个整体,但其中房支众多。在轴线上置二井三厅,轴线两侧–东边以横向四列、西边以横向五列扩展,且廊道或巷道相通,每列由二至三个”回”形单体与”官厅、私厅、倒厅”等组成建筑集合,总共有大大小小97个半结构间。

杨家老屋的居民天宇爷爷热情地带领我们一行人参观了他的家。给我们一一介绍杨家老屋的空间格局与它所承载的历史故事。老屋处处充满传统的气息,简朴而宁静,悠久而亲切,古老而柔美。斑驳的白墙与布满苔藓的石板路刻画着岁月的痕迹。

天宇爷爷

(图片来源:自摄)

老屋局部

(图片来源:自摄)

杨家祠堂占地4000多平方米,万涧古戏台坐落其中,其作为民间艺术的博物馆。而定为省级重点文物保护单位。村委会的杨主任给我们介绍了祠堂的空间形式与发展历程。古戏台两边副台各30平方米,可供乐队演奏、演员更衣、化妆等用。台下正中为大门通道,直通杨氏宗祠,两边厢房可供艺人住宿。整座戏台为木质亭阁式结构,台房相衔,浑为一体,雕梁画栋,飞檐翘角,古朴典雅,实为壮观。杨主任告诉我们,虽然在几百年的发展中杨家宗祠不断分支流出,但杨家祠堂依然不失宗祠的威严,后辈们每逢清明、中秋两祭,都要回乡祭拜与瞻仰,不忘祖宗之德。

杨家祠堂古戏台

(图片来源:自摄)

处在这种环境中,不由得便对岁月充满敬意。或许真正体会感受过杨家老屋与杨家祠堂这般老建筑后,在以后从事老旧建筑改造项目时,才能真正理解老旧建筑的内涵。留住历史,留住记忆,留住乡愁,才是老旧建筑的价值所在。

3.竹构搭建

万涧村有丰富的竹资源,当地人经常使用竹子进行各种器物的制作。在当地的竹编厂,笔者见识到了竹资源的多种营造方式。一器之微,穷工极巧,一根根竹子在师傅手中上下飞舞,转眼间变为精美的灯罩与竹席等,令人叹为观止。

万涧竹海

(图片来源:自摄)

万涧竹编厂

(图片来源:自摄)

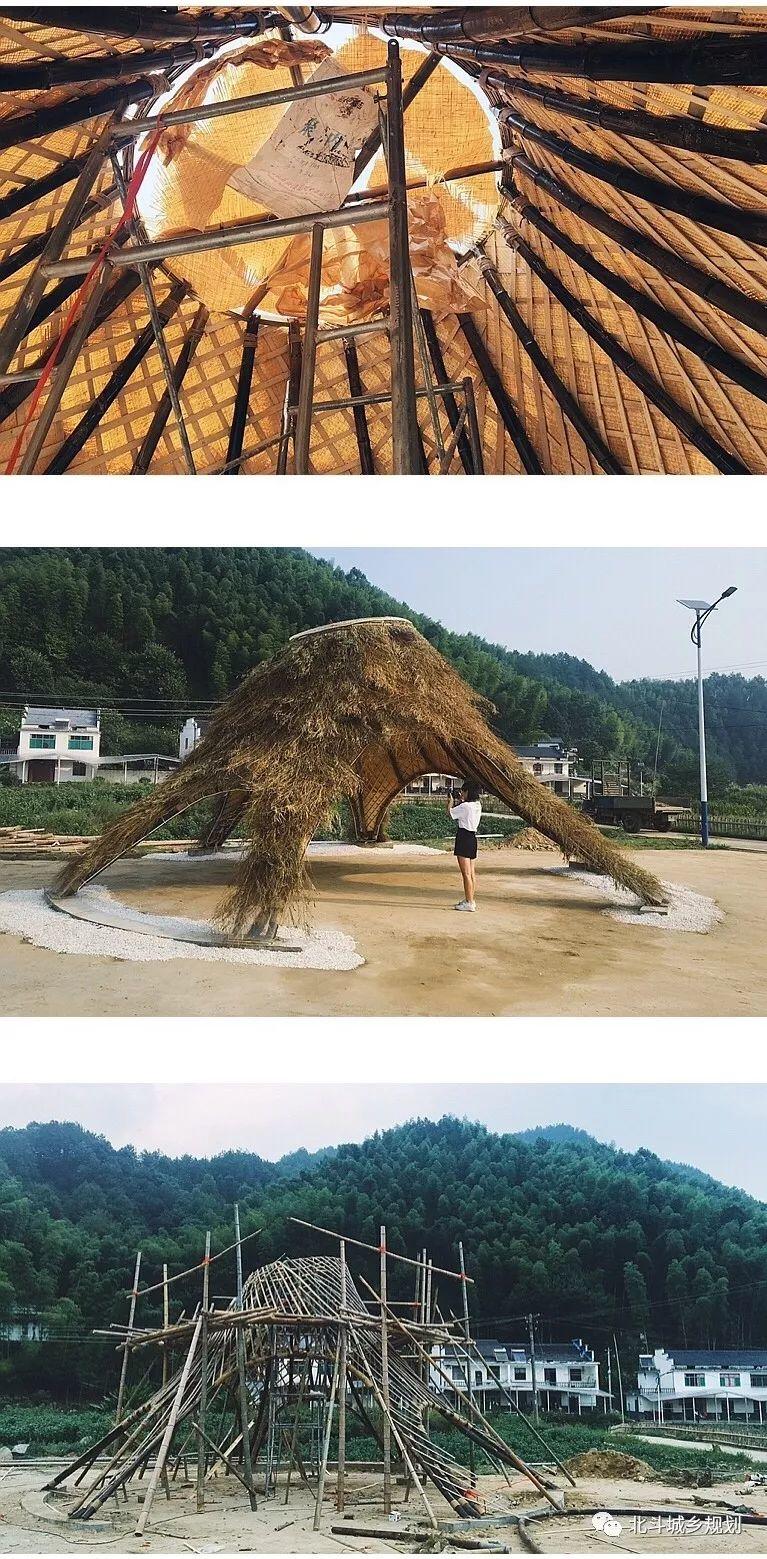

令笔者心动不已的是,在杨家花屋前由清华大学的黄蔚欣老师和北京林业大学郑小东老师设计的两个竹构已见雏形。虽然没有分到竹构组,但也在需要时参与了建造过程。我们在老师团队的指导下学习了竹构搭建,与当地的工人师傅们一起完成了绑麻绳和空间定位等一系列工作,最终在结营前一天晚上见到了两个竹构作品的落成。

在灯光点亮后,形成了动人的空间效果,吸引了不少当地村民前来观看。不管在白天还是夜晚,两个竹构形成的公共空间为旁边的杨家花屋甚至整个村落带来了活力。

黄老师的编织结构

(图片来源:自摄)

郑老师的竹构

(图片来源:自摄)

在经历体验过竹子建造过程后,笔者既领会了如何与其他营员们合作建造,也对竹子的质感、力学性能等特点有了全新的认识,学习到了多种竹子营造方法。竹子作为一种天然速生材料,与木材有相似的质感。且它重量轻、韧性好、强度高,可以被做成桁架来解决建筑中的大跨度问题,是一种优质的建筑材料,也是一种生态环保的绿色建材。笔者认为,在今后的建筑项目,乡村实践中,竹子作为绿色建材与乡土材料,在建筑业的应用必将会有着广阔的发展前景。

竹构建造过程

(图片来源:随行潜山工作营)

竹构鸟瞰

(图片来源:随行潜山工作营)

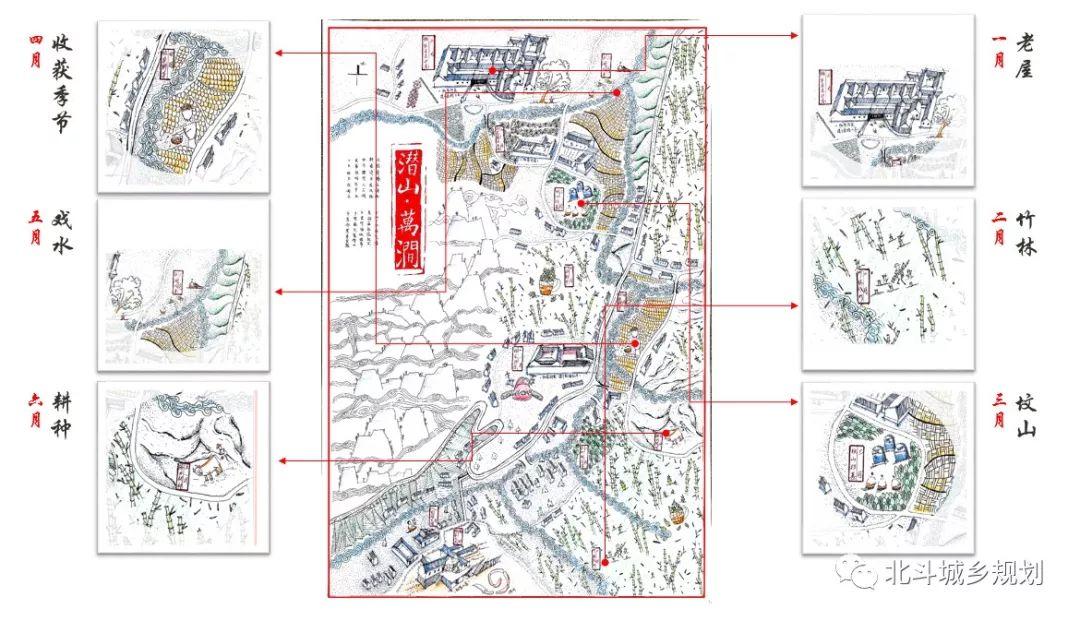

4.手绘地图绘制

在工作营老师的指导下,我们为万涧村绘制了一幅手绘地图,以一年的十二时令为线,将万涧村的自然景观与人文景观串联起来,形成一幅空间位置相对准确,又富含万涧村故事的手绘地图。我们组的队员们走进当地居民的家中,倾听乡亲们讲述当地的故事与习俗,并勾勒在了整个手绘地图上。分别有:正月杨家春意闹;二月竹笋争先拔;三月坟山寄哀思;四月庄稼收获忙;五月河边戏水仗;六月耕地播希望;七月园中摘菜叶;八月孩童读书朗;九月房前采菊花;十月竹林挖肥笋;冬月祭祀演黄梅;腊月挂肉盼新年等一系列场景。让手绘地图讲故事,也让万涧村的记忆有所依存。除了故事之外,万涧村的重要建筑也在手绘地图上一一展现,如杨家花屋、杨家祠堂、杨家大屋、杨家老屋与新建的儿童图书馆等。

万涧村手绘地图

(图片来源:随行潜山工作营)

整张手绘地图的分工合作极为重要,因为我们营员们有不同的专业背景,每个人想表达的东西、最终呈现的效果都有不同的意见。在激烈的讨论与查阅资料后,我们决定呈现一种通俗易懂的手绘地图,于是最后用卡通画的手法来绘制,包括地图中的各个环境元素,如梯田、竹林、河流和山峦等等。为了能够更好地合作,我们每个人划分了一块区域,每个人用一种元素来表现一种环境。一番熬夜创作后,终于完成了作品,达到了大家都满意的效果。

一起熬夜创作

(图片来源:随行潜山工作营)

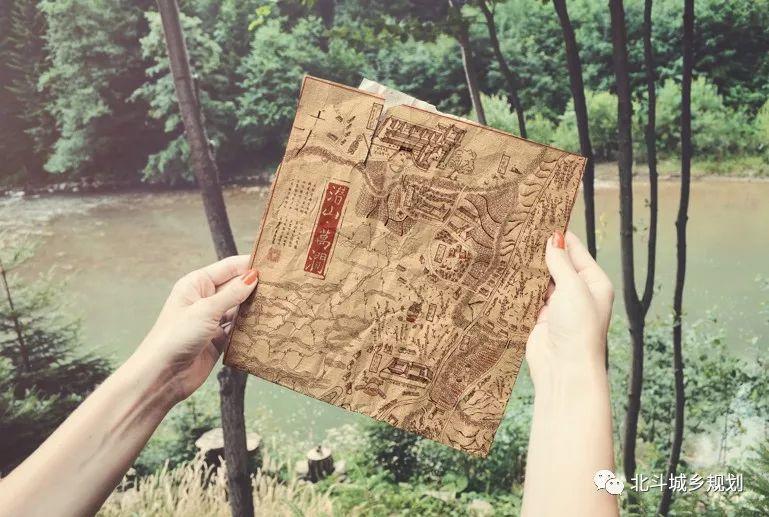

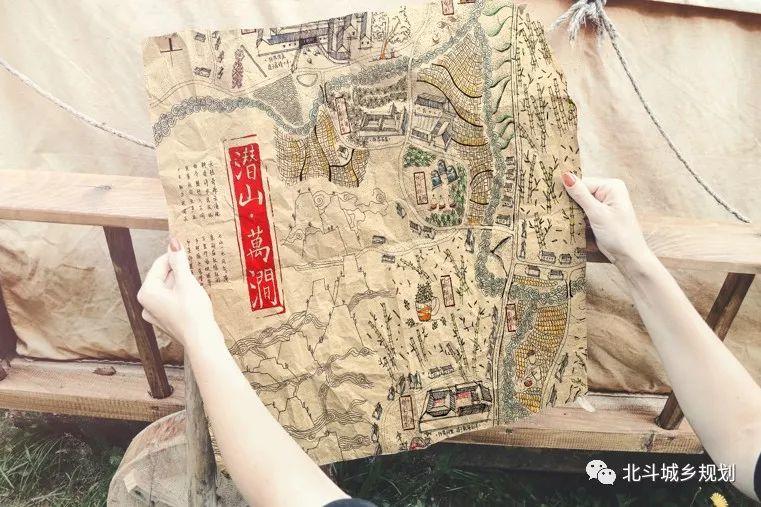

整个地图绘制完成后,我们还PS了几张用牛皮纸打印后的效果图与场景模拟图,有单色版本和彩色版本,其可作为一种文创产品。当有游客来游玩时,可以让他们了解整个村子,不仅知道去哪里游玩,还知道哪些地方承载着哪些故事。这个手绘地图图案也可以应用到一些当地的产品包装上,让万涧村的景色与文化得到宣传。

手绘地图效果图

(图片来源:自绘)

笔者觉得,在万涧村,每段故事、每个记忆、每处空间都值得被尊重、被铭记。但是画幅有限,所以只能从每个月份中提取了一些重要的故事与记忆,绘制在地图上。在今后的乡村实践中,也会尽力完成这种有温度的调研和设计。

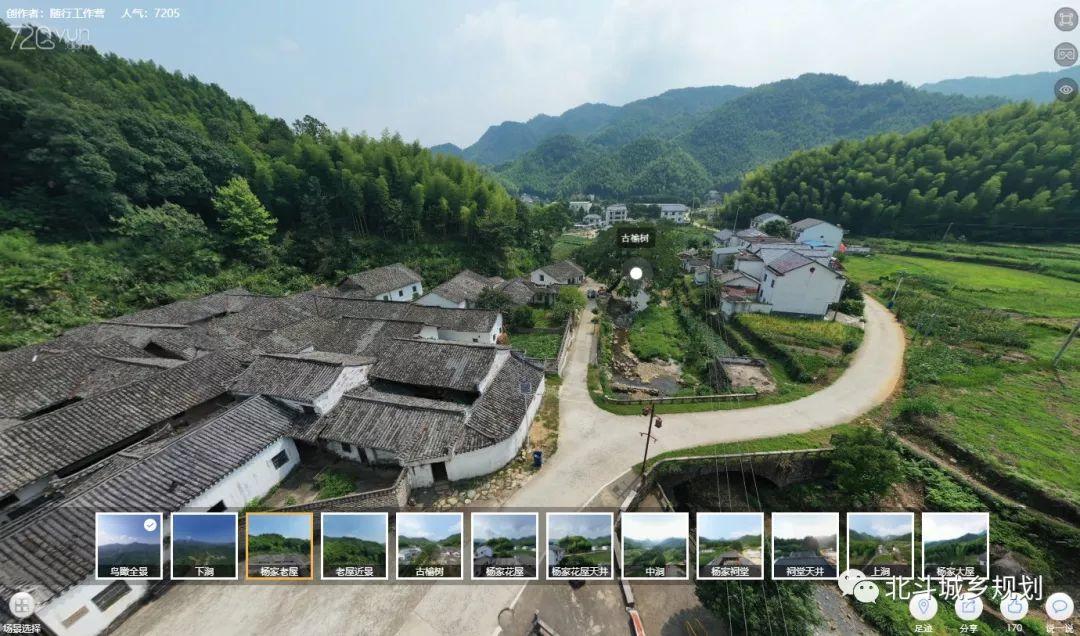

5.VR地图制作

手绘地图是一种传统地图,我们还在中规院数博团队的老师指导下,用无人机对万涧全村进行数据采集,从而绘制出万涧村的VR全景地图,可以更好展现万涧的实景,并且能够更方便地传播推广。早在开营仪式后,中规院的李老师就在中规院给我们讲解了无人机航拍的技术原理与步骤,在现场实地航拍前,首先在飞行记录表上记录起飞的时间、地点、参数设置和飞行高度等,然后由操控人员合理规划飞行航线,标注各个飞行位置。在每个飞行位置环绕拍摄数张照片,之后在电脑上合成为一张张全景图,最后在720yun平台上进行发布,添加热点等等。通过一系列的制作步骤,终于完成了整个万涧村的全景地图制作。

李老师教授无人机知识

(图片来源:自摄)

无人机现场作业

(图片来源:自摄)

通过几天的VR技术操作,我们体会到VR技术在乡村发展中承担的角色和承载的意义。作为一个平台,一个用来数据采集和互动的平台,用户可以以热点发布(上传图片,文字文稿)和浏览评论的方式,将信息进行共享和互通。这个平台所带来的好处体现在多个方面:首先可以减少因为转述可能会造成的信息偏差,提高了信息准确度,这些信息可以用来辅助旅游业服务的发展。其次是有助于村民主人翁意识的提升。万涧村的VR全景地图将入驻中国传统村落数字博物馆,万涧村的传统建筑和文化将被广泛传播宣传。当地村民因此会建立一种文化自信,同时也和来访者们一样从新的视角去重新认识和理解自己的家乡。对于自己村落的振兴,从固化的“被改变”到“要改变”的想法,让村民们意识到自己也可以参与到生活环境和质量的改变过程中。

万涧全景图

(图片来源:随行潜山工作营)

我们把它看作一个粘合剂、润滑剂。VR在运用中其实也在传达着一个概念,就是社会力量的聚集在乡村发展中的重要意义,乡村振兴的顺利和成功或许和公众参与密不可分。就像是此次随行潜山的活动,营员们来自不同的学科领域(有经济学、人类学、社会学、旅游管理学等)而不是仅仅城市规划和建筑学。VR全景技术直观形象,在使用上方便于所有社会人群,提高了大家对于传统村落的关注度。从长远的角度看,这种无形的意识在未来的发展里种下了良好的种子。

当然,VR技术也存在一定局限性,首先由于在旅游开发初期,村落变化会比较大,而VR平台的共享数据,会存在影像更新不及时而导致的信息分享滞后,从而使得人们通过VR平台提供的反馈与建议不具有实用性。其次由于VR通过影像呈现出来的只是视觉感受,VR平台用户的反馈也是基于单一的视觉感受,反馈是否实际有效,也是未来VR技术在传统村落保护应用的挑战。这就需要有定期的数据采集与更新,提高VR用户体验的同时,确保采集数据的实用性与时效性。

全景图制作

(图片来源:随行潜山工作营)

6.调研座谈会

在老师们的带领下,我们还来到潜山市参加了中国城市规划设计研究院“根在基层”调研座谈会,认真聆听并学习李全胜主任、王绍南主任、方跃主任、郑炎贵研究员和潜山市委常委、副市长王军对传统村落保护与乡村振兴的报告。

会议上,我们也与各位领导与专家讨论了自己的想法,根据自己不同的专业背景,发表了对万涧村振兴发展的看法。

调研座谈会现场

(图片来源:自摄)

调研座谈会现场

(图片来源:随行潜山工作营)

7.总结

通过此次“随行潜山”中国传统村落工作营 ,让笔者对万涧村有了更多深入的认知。万涧村作为第五批国家级传统村落的代表,蕴含着大量的历史文化遗产和地域乡土建筑,拥有极大的保护价值,但同时如同所有的传统村落一样,也面临着大规模的消失以及不断走向衰败的问题。如在当地的重点保护建筑旁,村民的住宅竟充满不少欧式构件,与当地的自然风光与传统村落的风貌极为不符。现代化的浪潮冲击着小小的传统村落,背后折射的正是传统空间与现代观念的极大矛盾。许多设计师也在积极面对这种问题,如何把控风貌不失调。在村子中笔者也发现有设计师正在尝试用PVC阳光板对现有欧式构件进行遮蔽。

充满欧式构件的当地建筑

(图片来源:自摄)

对建筑风貌调整的尝试

(图片来源:自摄)

传统村落承载着我国几千年的农耕文化,蕴含着大量的历史文化信息、生产生活智慧、文化艺术结晶和民族地域特色。笔者相信在不久的将来,万涧村以及其他中国传统村落,将在VR等新型技术的支持与广泛的社会关注中呈现出一片新气象。

新时代的万涧村

(图片来源:自摄)

致谢

感谢此次中规院和清华大学建筑学院联合举办的2019随行潜山·传统村落工作营,感谢北斗城乡工作室给笔者提供的此次机会,感谢工作营所有老师的指导与帮助,感谢各位营员们一周来的辛勤付出与图片资料的提供。

原文始发于微信公众号(规划中国):随行潜山,探寻万涧

规划问道

规划问道