导

读

在2017城市发展与规划大会“海绵城市规划与建设”分论坛上,同济大学建筑与城市规划学院沈清基教授以《规划意识和生态修复》为题作报告,他认为当规划师有好的规划意识时,就可以达到好的生态修复效果。

一

概念界定

1、规划意识

首先,什么叫“意识”?很多学科都对“意识”有界定,但没有非常一致的说法。总的来说“意识”的含义有两个方面,一是强调认识,二是强调觉察;人们的“意识”水平有三种——本能水平、行为水平和反思水平。

恩格斯认为“意识”是“地球上最美丽的花朵”,这样的表达一定程度上反映了意识对于人类进步所起的非常重要的作用。

什么是“规划意识”?有两个层面的认识和表达:

1

规划意识是从事规划设计、研究、教学、决策者等在与规划相关的各类事宜中所表现出来的具有自觉性、目的性与能动性的思维与行动取向。

2

规划意识指人们在长期的人居环境规划营建管理过程中,所形成的对于规划本质特征、规律、价值及作用、技术与方法等的凝练性认知,和由此决定的核心素养、精神观念和思维方法,以及视野层次、襟怀气度和学术境界。

规划师的规划意识在相当程度上反映了规划师的人力资本状态和水平。从这一角度而言,“规划意识”也可指代“规划主体意识”或“规划师意识”。

2、城市生态修复

城市生态修复是以城市学、生态学(含修复生态学、功能生态学) 等学科为理论指导,以生态调查为基础,以生态诊断和评估、生态规划与设计为技术手段,以修复、改善和提高自然资本、社会资本、人力资本、文明资本为目标,采用自然、经济、社会、人文、技术等综合手段对受损生态环境要素和生态系统进行修复改善的各类规划、建设、管理活动及过程。

二

探讨规划意识和生态修复问题的必要性

关于意识的研究是非常普遍的。意识的种类非常多,包括:生命意识、自然意识、生活意识、城市意识等等,甚至还有文献研究幼儿园孩子的”规划意识”。多种类的”意识类型”反映了人类对意识研究的深度和广度。但是,我们规划界就”规划意识”进行系统研究的似乎不太多。规划意识的不准确造成了规划建设过程中产生了一系列问题,比如据相关报道,一个县级市的县政府前面的广场面积超过了天安门广场,可以认为这是规划意识欠妥的表现之一。

还有一个问题就是如果我们的规划意识不妥当、不正确,可能会产生一些负面的影响。这里有两个方面:

1

不仅对人的行为有重要的影响,而且也对行为的结果产生重要的影响;

2

规划意识对人居环境规划及质量的影响。

尤其我们国家的行政力量的执行力很强。在这样一种背景下,规划意识的准确性、科学性等更加重要:方向正确就能很快取得较大的成就;而另一方面,如果方向错误,也可能带来较大的负面效应。

已有研究指出,生态修复工程本身是一个投资巨大、牵涉面广的巨型工程,势必会带来新的环境问题。这与美国未来学家约瑟夫·熊彼特所说的“创造性破坏”具有一定的关联性。如果没有好的规划意识,可能就会出现生态修复中的”创造性破坏”。

三

规划意识的特性

1、先导性

古代书法家王羲之专门讲到“意在笔先、字居心后”。意思是书法家的意识在其写字的行动之前,实际上揭示了书法家的意识对其书法作品的巨大影响;同样,规划意识决定了规划的行为和结果。

2、对称性

所谓对称性是指规划意识有好的和不好的之区别,有比较科学的规划意识也有不科学的规划意识。

3、能动性(作用力)

指规划意识对规划建设结果、人居环境质量具有重要的影响;先进的规划意识是规划能力提高的前提,先进的规划意识是好的规划设计作品的基础。

四

十个规划意识

从积极的规划意识的角度,以及“生态修复”所具有的广义性范畴,对如下十个方面的“规划意识”作一些初步探讨:

1、价值观意识

任何规划意识都含有一定的价值判断和价值观念,包括:伦理价值、美学价值、经济价值、生态价值等;价值观意识涉及并决定了行为导向。规划价值意识体现了规划者对规划哲学的认知,决定了其规划立场和规划成果。

2、学理与科学意识

我们在客观世界里会发现很多现象非常错综复杂,学理和科学意识强调应致力于掌握这些错综复杂现象的因果关系和演变规律,并因势而利导。比如说广州市通过对中心城区“家庭汽车保有量”、“家庭人口数”、“距CBD距离”、“家庭平均教育程度”、“家庭人均月收入”、“家庭平均年龄”等指标进行回归分析,掌握了影响家庭交通碳排放量的关键因素及其影响程度,为预测中心城区年家庭交通碳排放量提供了强有力的支撑,是学理与科学意识的很好的反映。

3、探究、评鉴、解释意识

科学哲学家卡尔·波普指出:培养创造性的智力更重要的是培养强烈的”问题”意识;科学的本质是永无止境的探索,它犹如”探照灯”,总是把探索的光柱投向遥远的未知的领域。人类的生命历程告诉我们,如果没有探索求知的意识,这个世界便没有任何价值。

《超越意识》一书中指出:创造性地提出问题,创造性地做出关于问题的解释,又对自己的解释进行毫不留情的批判,从而提出更新的问题–这个过程就是人类意识对自己的”意识内容”自我超越的过程。

2015年我在贵州讲课,贵州的黄果树瀑布非常有名,黄果树观瀑亭上有一副清代著名书法家严寅亮的被认为是表达大瀑布的最好的名联:”白水如棉,不用弓弹花自散;虹霞似锦,何须梭织天生成”,该对联从颜色、形状、雾气等角度来描述黄果树大瀑布。但是如果我们用评鉴意识去看它,就会发现,这副对联有些地方还是可以改得更好的。比如”虹霞”改为”红霞”是否更为恰当(’红’与’白’相对)?再比如,林则徐也写过一首诗描绘黄果树大瀑布,林诗的重点之一是强调大瀑布的如雷声响,而这个对联里没有提到黄果树瀑布这一特性,是不是也可以修改一下呢?

图1是此次海口会议所住宾馆大堂所见,我发现大堂里有一些鱼缸放着花,但鱼缸里没有水。这就比较奇怪。所以我就问宾馆工作人员:鱼缸里是什么花?为什么里面没有水?是什么道理?在学术上有一门学科叫解释学,看到各种现象需要对它进行解释,以提高解释能力和分辨能力。这对规划师及规划研究者同样很重要。

图1 海口会议宾馆大堂所见

4、协调意识

有些钢琴家、小提琴家有很高的演奏水平,但是协调乐队的能力不一定能超过指挥家。指挥家总体把控乐队能力的重要基础条件是其对各个乐器及其各个声部的协调意识及其能力。

5、实施意识

我们做出规划以后,一定要考虑它怎么样实施,怎么样做好,不能只是单纯地提出方案,还需要考虑实施的方法、技术、步骤等等。

6、控制意识(前瞻意识)

指对未来的事物进程有一个前瞻性的预测和控制。我们上个月去杭州参观了西湖博物馆。西湖博物馆有几块展板讲到,苏轼在杭州当地方官时,令在西湖最深处立石塔三座,禁止其范围内种植菱藕以防止湖底淤浅。这样操作后西湖不断淤积的趋势得到了扭转,而且形成了非常好的景观——三座石塔后来演化成西湖十景之一的著名的“三潭印月”。这是非常有意义的案例,说明苏东坡通过前瞻意识对西湖未来可能发生的事情及其走向和性质进行了有效的控制。

7、复合意识(综合效益意识)

北宋年间丁谓主持修复开封被焚皇宫,修建过程中需要从外地大量运土供工程使用。为节省成本,丁谓下令挖掘连接宫门的一条大道,修成一条从皇宫通到汴河的河流。开挖的河流可供运输材料,挖河过程中产生的泥土用作垫高宫殿的地基,等工程完工之后再用建设过程中产生的废料将河填掉复路,一举三得。这个案例可在一定程度上揭示复合意识(综合效益意识)。

8、人文和艺术意识

人文意识强调关注人的心理、行为、健康;强调承载人类理想、道德的重任;强调社会责任感、社会和谐。仅举一例:医学界研究显示,夏天的太阳与人的皮肤癌有直接关联,但是很多人依然喜欢在夏天晒太阳,所以一定程度上使皮肤癌发病率不断提高。国外某设计机构在海滩用简易挡板建了一个“阴影Wi-Fi”巨型建筑,只有在阴影内才可以使用免费Wi-Fi,因为该Wi-Fi装置配备了可以追踪太阳运动的传感器。当太阳移动,该装置的影子发生变化,Wi-Fi的信号区域也随之变化。这就使得人们减少了晒太阳的时间,对其健康有有利。这种设计的人文意识是很明显的。

又如,2015年我到广州参加城市发展与规划大会,会议安排所有会议代表参观珠江。我们坐的大巴车导游说广州有不少道路的中央分隔带与人行道都种芒果树。广州市政府为避免市民食用生长在车流中的、已吸收了废气的芒果对人的健康不利,每年专门雇人摘下芒果另行处理。这是一种政府层面的考虑市民健康的城市管理措施,体现了人文关怀。

艺术意识有丰富的内涵。概而言之,包括:

1

在城市中注重与环境保护及废旧资源利用相结合的特有的艺术类型,如西方国家所提出的“垃圾艺术”(利用废旧材料作为艺术作品的原料);

2

重视艺术家的生存空间。如,巴黎市政府要求开发商必须提供住宅建筑的3%用作艺术家的廉租工作室;

3

城市艺术资源的供应与利用。如,芝加哥中央商务区2.5km2的范围内,分布有30余个广场,广场密度约为12个/ km2,广场、公园、林荫道与大型开放空间共同构成了完整的公共空间体系。该地区优美动人的效果与该地区空间资源的充分供应是分不开的。某种程度上而言,空间资源具有艺术资源的属性,空间资源保证了艺术效果的达成;

4

利用地方艺术资源进行城市艺术形象构建,利用艺术手法美化城市的灰色空间与灰色区域。

9、人本+自然意识

我们现在强调以人为本当然极有必要,但一定要将人和自然放在平(同)等而不是对立的位置上加以考量,追求两者的和谐。如,苏州工业园规划考虑了多种鸟类在工业园内部、以及工业园内部往外部的通道;又如,某研究以崇明岛的刺猬为目标种,分析了其生境节点和生态廊道,对保护刺猬进行了实质性探讨;又如,澳大利亚Molonglo Valley地区将林地鸟类保护纳入城市设计。在城市设计中,通过在城市地区和半城市地区的针对性措施(将‘各类措施’与‘各类受益鸟类’予以关联),达到了有效保护鸟类的目的。可以发现,这些规划设计在保护生物的同时更好地保护了自然环境,从而对人类的本质利益有益。并在更深层次上体现了人本+自然意识。

10、极致与完型意识

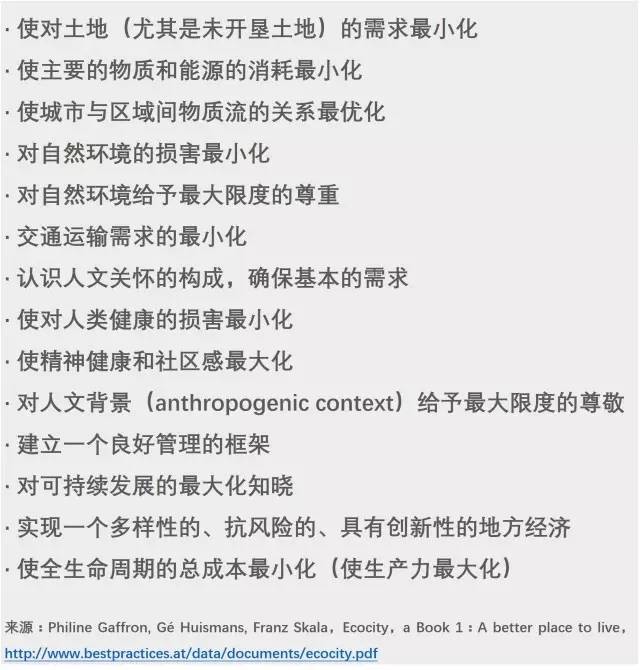

极致指达到的最高程度。我们做任何工作或者是研究,做到极致程度都是使其成功的重要因素之一。比如,“最小化、最大化、最优化”这些词语经常会出现在生态城市的目标中,我们可以看到这些目标非常强调好的极致性。可以得出这样的结论:极致性是好的规划的重要因素之一(表1),具备好的极致意识对产生好的规划成果具有重要意义。

表1 生态城市的一般性目标

完型意识指基于对所见对象的一种本能兼自动化的评价后,自然萌生的改正对象“错误”、完善提高对象的思维习惯与行动取向。完型意识对规划实践与规划研究具有重要的价值。完型意识建立在发现、解释与评价能力基础之上。完型意识某种程度上而言反映了规划本质,即,规划就是要对现状存在的人居环境的各个方面加以趋优改变,使之走向完善。

五

规划意识与生态修复的两个关系模式

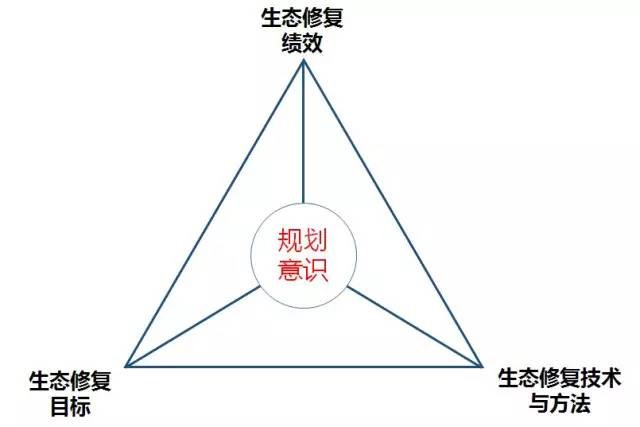

将前面十个“规划意识”与生态修复目标、生态修复技术方法、生态修复绩效、生态修复机理等加以关联,可以提出如下两个关系模式:

1

规划意识与生态修复目标、生态修复机理的关系模式;

规划意识与生态修复目标、生态修复机理的关系模式

2

规划意识与生态修复目标、技术方法、修复绩效的关系。

规划意识与生态修复目标、生态修复技术方法、修复绩效的关系模式

从上面两图可以发现,规划意识影响了生态修复目标和技术方法;规划意识决定了生态修复的绩效;规划意识产生了特定的生态修复机理。因此,可以初步得出结论:当我们有好的规划意识,就可以达到好的生态修复效果,这就是我今天给大家汇报的主要观点及内容,谢谢大家。

本内容根据沈清基在“2017城市发展与规划大会”上的发言录音整理,头图为编辑自加,来源于网络,其余图片来源于沈清基教授PPT,已经本人审阅

整理:播报酱

规划问道

规划问道