专注普及古村落保护意识,

共享民间古村落智慧结晶。

古村公益行,一起来行动。

—— 古村落保护联盟

「徽州」这个名称对于我们这些包邮区人民而言是有一种说不清道不明的情愫的,大约是江浙沪一带的古镇和园林都有徽派建筑的影子,于是就有了文化上的一脉相承,自动就把我们都归为“自己人”以及不同于北方的“婉约派”。

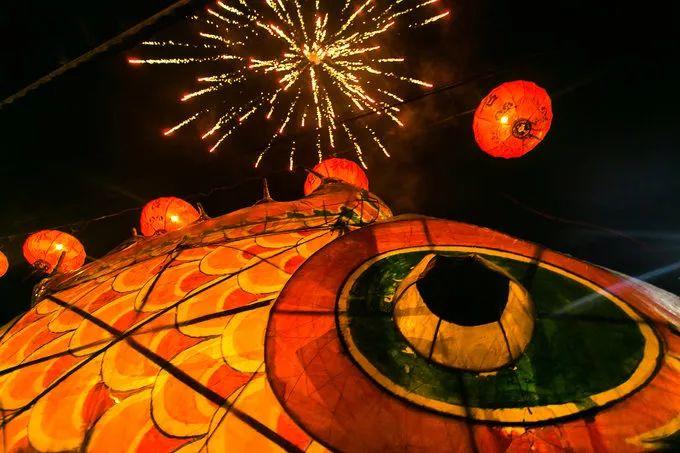

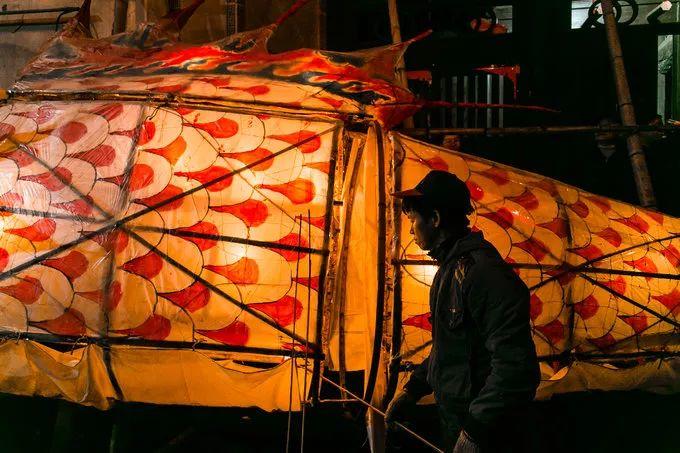

汪满田村每逢正月举村欢腾的“嬉鱼灯会”让我感受到了从城市里消失已久的年味;

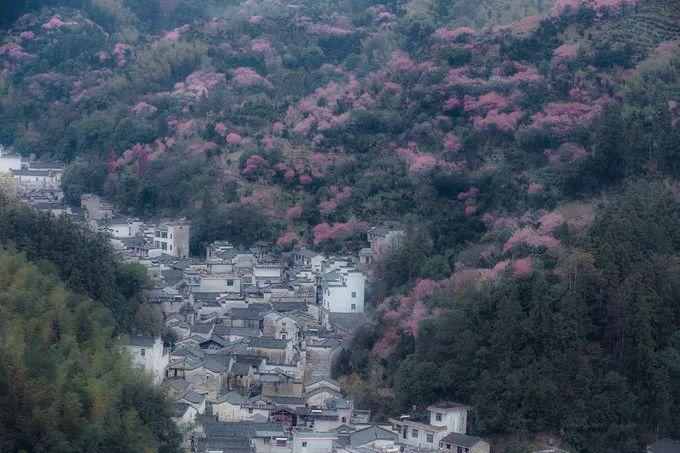

卖花渔村漫山遍野的梅树给漫长阴冷的冬季带来了一缕若有似无的香味;

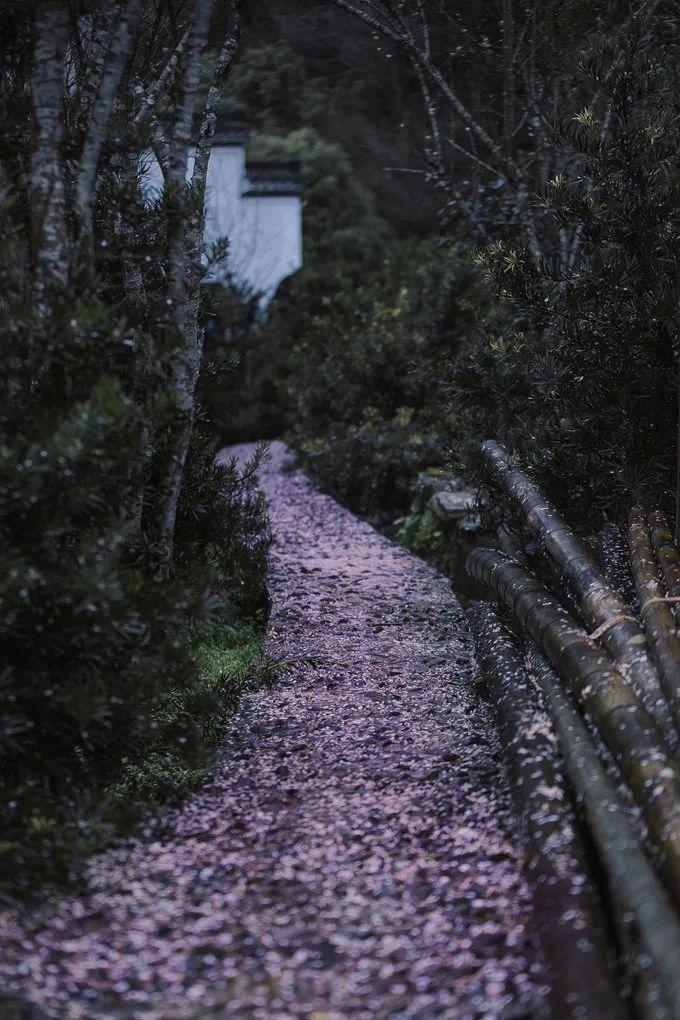

呈坎村依山面水、粉墙黛瓦的徽派建筑是江南独有的水墨韵味;

渔梁村和徽州古城的狭长街巷中则处处透着普通人家生活的市井味。

民俗、自然、建筑、人文,一次旅行就饱览了不同的徽州文化。

📍

徽州古城

票价:90元,包括古城楼太白楼、徽商大宅院、新安碑园、徽园、陶行知纪念馆(进古城不需要门票)。

📍

汪满田村

汪满田村位于歙县的一个深山坞里,地处偏僻,难以到达。能自驾是最好的,不过山上基本都是土路,不太好开。去年刚被列入第五批“中国传统村落”名录,但除了每年正月的“嬉鱼灯会”,其他也没什么可看的了,所以平时就不建议进村。别看这里特别隐蔽,但一到“嬉鱼灯会”,除了村民,还有各路媒体和摄影爱好者都会把这儿挤得水泄不通。

当现代社会中的传统年俗正在慢慢消失,歙县汪满田村的“嬉鱼灯会”却已传承了200多年,并仍然是这处僻静山坳中最热闹最隆重的民俗活动,承载着古徽州的宗祠文化。

鱼灯会的起源是因为汪满田村西山上的一块“火镜石”,村民认为这块石头乃村中火灾的祸根,遂以鱼灯的“鱼水”之意来破除“火石”的影响。数百年来,他们都一直坚信嬉鱼灯能给整个村庄和家族带来好运。

鱼灯是用棉纸所糊,竹架结构,身上绘红绿色彩纹,内部点上十几根蜡烛,两颗眼珠则是用上了灯泡,精光闪闪的。打头的鱼灯外形还酷似龙,大概也是取“鱼跃龙门”的吉祥之意。

一到吉时,一束烟花冲天,鞭炮和锣鼓声宣告嬉鱼灯会正式开始,一时间人群攒动,人声鼎沸。唐朝诗人苏味道《正月十五夜》中云:“火树银花合,星桥铁锁开”,虽然是描写唐时盛世的上元节,但套用在徽州汪满田村“嬉鱼灯会”的这番景象上,却也分外适合。

📍

呈坎自1987年起就不在歙县了,而是划归了黄山市徽州区。虽说人们总要拿它与邻近的宏村、西递作比较,但奇怪的是,后两者捆绑在一起作为黄山风景区开发,而呈坎则与徽州古城、唐模、潜口、棠樾一起列入了“古徽州文化旅游区”(套票220元)。

呈坎因依照“阴”(坎卦)、“阳”(呈卦)的八卦风水理论选址布局而得名,村中有三街九十九巷,据说外人比较容易迷路。所以有不少村民就会以此为由,在村外问游客需不需要导游,20元一位。如果你想自由探索,礼貌拒绝就好了,我个人体验下来,觉得不太会迷路,我连地图都没看,就算一时找不到方向,问问村里人就好了。

必看景点:燕翼堂

乡村如星列棋布,凡五里、十里,遥望粉墙矗矗,鸳瓦鳞鳞,棹楔峥嵘,鸱吻耸拔,宛如城郭,殊足观也。

必看景点:罗东舒祠

而靠近出口处的罗东舒祠是绝不能错过的建筑经典,作为一座祠堂,它实在太恢宏气派了,这也是安徽省迄今为止保留明代彩画及祠堂建筑最完整的一座家族宗祠。

祠堂建于明万历年间,因呈坎人罗应鹤政绩显著,便“盖之以阁用藏历代恩纶”,即盖楼阁珍藏历代皇帝赐罗氏家族的诰命、诏书等恩旨,故又名“宝纶阁”。

整个祠堂主要分前、中、后三进,前两进为仪门和大厅,有天井、庭院、露台,精华部分在第三进,即宝纶阁。其主体为九开间,加上两端楼梯间,共十一开间,是祠堂中实为罕见的高等级形制。

呈坎门票107元,包括所有景点。要带好身份证,如果提前在网上购买,大概能优惠个10块钱。

📍

渔梁村,或者叫“渔梁古镇”就位于徽州古城,公交几站路就到了,甚至从我住的青旅出发,步行也可到达。这里是以居民区为主,最大看点就是在练江上始建于唐代的渔梁坝,清一色用花岗岩垒成,是古时徽商与外界通商的重要码头,被誉为“徽商之源”。天气好的时候可以在渔梁坝看日出,然后再返回村里闲逛,大概一两个小时就可以了。

沉睡中渔梁老街,是一条完全生活化的街区,至少在各家家门店铺紧闭的时候,我丝毫看不出有任何“景区”的模样。逼仄的巷子,紧挨的屋子,让我想起小时候在弄堂里居住的日子,在这样的地方生活是没有秘密的,谁家今天吃什么菜,夫妻吵架骂了什么话,小孩考试考了几分,邻居们全都知道。

在老街任意找到一条通往河边的阶梯,拾级而下,就来到了练江的江滩,也就是渔梁坝所在。这儿的人靠水吃水,江上还停着几艘渔船,江岸晒着渔网。

渔梁坝有“江南都江堰”之称,也被誉为“徽商之源”,民间有俗语“前世不修,生在徽州;十三四岁,往外一丢。”,而这“一丢”的出发地之一便是渔梁坝的码头。

古时徽州为群山所阻,躲避了不少战乱,却也相对封闭,徽商若要去苏杭等地经商,除了翻越“徽杭古道”,最便捷的就是水路。

徽州古城是歙县府治所在,练江从这儿流经汇入新安江,于是人们便在此截流建坝,大多歙县徽商都是从渔梁坝出发,把徽州的茶叶、木材、纸墨等特产运往全国各地。

📍

卖花渔村

卖花渔村这个名字容易让人误解。这个村子其实不打鱼,只卖花。这儿皆以梅花盆景为营生,一进村子,房前屋后、庭院内外,都能见到高低错落的盆景,如同在逛花园。听说贵的能卖到上万元,而且基本全村都实现了电子商务,非常与时俱进。

徽州盆景艺术也是徽州文化的重要组成部分,历史上曾为全国五大盆景流派之一,其中又以歙县卖花渔村为代表,据记载,卖花渔村的盆景栽培从唐代就开始了。徽州盆景到明清时期随着徽商崛起,古典园林、家庭陈设,尤其是达官显贵的生活需要,得以蓬勃发展,只是到了近代由于战争、经济等原因而式微,近二十年才又重新回到人们的视野中。

在徽州盆景中,以梅桩最为著名,被称为“徽梅”,造型古傲苍劲,奇峭多姿。在卖花渔村内,便时常可观赏到姿态各异的梅桩盆景。

对于普通游客来说,应该如何参观徽派建筑呢?

一看村落布局

“八山半水半分田,一分道路与庄园”,这是徽州地区地理环境的真实写照。这里群峰参天,山丘屏列,人稠地狭,徽州村落便依山就势,局促而居。

尽管如此,徽州人讲究自然情趣和山水灵气,房屋布局重视与周围环境的协调,造就了依山傍水,小桥流水人家的如画村庄;另一方面,徽州人也特别关注人和自然的关系,所谓“道法自然,阴阳相生”,他们认为只有依附自然、敬重自然,家族才得以兴旺,这种风水理论形成了徽州村落“天人合一”的规划布局,多以吉祥之物作为村庄建设的意象,如船形的西递村,牛形的宏村,以及阴阳八卦为基础的呈坎村。又因地制宜,村庄皆背山面水、负阴抱阳,解决了通风、采光、躲避战乱等问题。使徽州这个多山封闭之地,也生出了田园牧歌的情趣。

二看建筑外部

粉墙黛瓦、门楼、马头墙是徽州建筑外部的最大特色。封建社会时期人们常说“士农工商”,商人的社会地位是最低的。但徽商“贾而好儒”,赚钱之余也不能失了品味,儒家文化和商人的处世哲学产生交融,这些理念最终对于建筑和乡村的设计产生了极大影响,古代工匠通过视觉手段、平面布局和建筑形态等方面完美地诠释了这些形而上的理念,使徽派建筑不仅拥有美轮美奂的形态,也承载了深厚的内涵。

“青瓦出檐长,白粉马头墙”,建造者们以黑、白、灰色调相互融合,既透着文人雅士所爱好的水墨韵味,也让建筑与青山绿水和谐共存而不互相抢夺风采。

马头墙源于徽派建筑防火的需求,同时起到了防盗的作用。在实用性之外,也让徽派建筑产生了几分“庭院深深深几许”的感觉,加上建筑群的布局和高低错落的地形,马头墙呈现出各种或连续、或起伏、或渐变的韵律美。

马头墙主要有“坐吻式”、“印斗式”、“鹊尾式”三种形式。坐吻式等级最高,因层次多,构造复杂,工艺要求高,主要见于祠堂、社屋、禅寺中。鹊尾式马头墙等级最低。同一座宅邸也有不同的马头墙制式,一般是“前武后文”,鹊尾式在前,印斗式在后。

徽派建筑的大门及门楼则是入口的标志,亦是身份地位的象征。门楼主要可分为门罩式、牌楼式、八字门楼式。门罩式最为简洁,多见于民居;牌楼式即门坊,等级较高;用八字门楼的人家代表家中有人做官,其平面形式为大门向内退进一段,形成“八”字。

三看建筑内部/局部

不同于外部的平实自然,徽商的财富观则更多体现在建筑内部和局部。为了彰显财富,同时为尊崇当时的等级制度,徽商对建筑内部及大门的装饰尤为华丽,最著名的莫过于“三雕”艺术,建筑入口处的门楼下砖雕尤为精美,室内木构梁架等处的木雕常有七八个层次,石雕也古朴典雅。

徽派建筑不同于皇家建筑色彩丰富,内部以天然木色为主,少量施彩,彩绘装饰较多见于梁柱结构,整体依然质朴典雅。

在空间布局上,建筑内部主要以天井、隔扇等作为内外联通的视觉向导,徽州宅院内每一进都设有天井,既可采光,也可蓄水,同时也形成了内外空间的良好过渡。天井四周的屋面在雨季时可使雨水顺着屋面落入水池或水缸内,俗称“四水归堂”,也是徽商看重的风水讲究“肥水不流外人田”。

汤显祖的那句“一生痴绝处,无梦到徽州”其本意并非对徽州的赞美而是不屑,倒是苏轼的《定风波》此时读来却是对此次徽州行的最好诠释:

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?

一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

我遇到了一蓑烟雨,料峭春风,但愿再行徽州时,也会有“也无风雨也无晴”的洒脱。

更多话题,欢迎留言或来稿,咱们不见不散。

投稿邮箱:gucunluobaohu@163.com

期待小伙伴们一如既往的建议和意见哦

喜欢古村,古镇,古城,古建,优秀传统文化的小伙伴们,请点右下角 “在看”,或分享给亲朋好友,共同品鉴!

—— 古村落保护联盟

原文始发于微信公众号(古村落保护联盟):品徽州文化,最好的古村都在这里

规划问道

规划问道