新加坡CBD位于新加坡河南岸,摩天大楼勾勒出标志性的天际轮廓线,令人眼花缭乱的滨海湾是这个城市面向世界的窗口。汇集超过650家著名的国际金融机构,创造超过350亿美元的运行收入,这里是全球五大金融中心之一。在经历了近50年的蓬勃发展后,新加坡CBD对于经济和形象的追求开始被新的愿景所取代:“我们的市中心将持续进化,以容纳更广泛的功能需求和创新的生活方式,它不仅仅是一个具有吸引力的工作场所,也将是一个适宜生活和娱乐的活力场所。它有良好的通达性和优质的公共空间,既是24/7的活力中心也是重要的全球金融中心。”勾勒出这番情景的正是《新加坡总体规划草案(2019)》所提出的CBD复兴计划。

2019年3月,新加坡将目光和焦点重新投向CBD区域,提出CBD复兴计划以应对激烈的全球竞争,提倡容纳更多元和创新的生活方式。

PART 01

新加坡CBD

从“光彩夺目” 到“返璞归真”

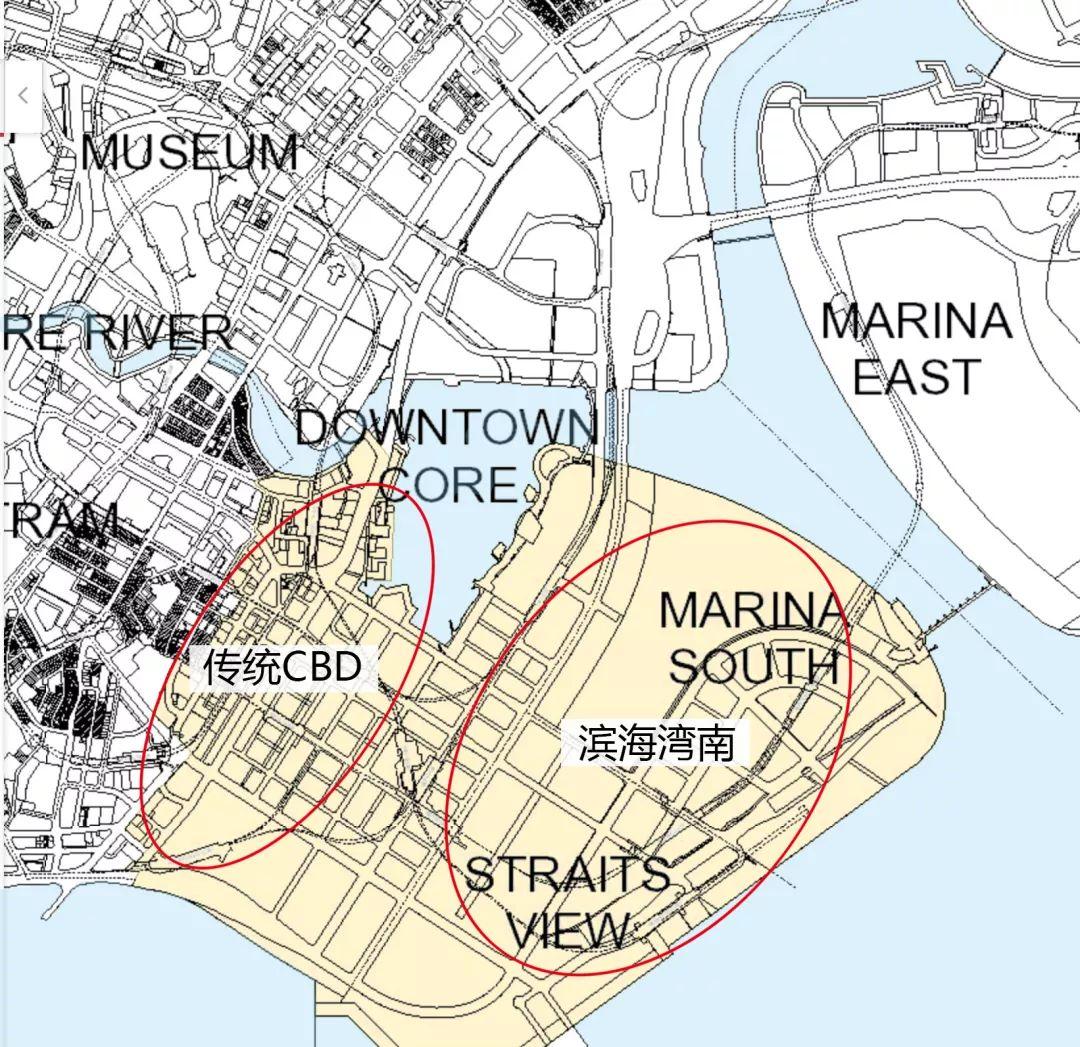

传统的新加坡CBD位于新加坡河南岸,俗称金靴区。60年代以前,这里是传统的商业中心,充斥着低矮密集的商铺和过度拥挤的店屋。1968年,亚洲美元市场的建立极大地推动了新加坡经济的快速现代化,从而创造出巨大的商业发展需求。为此,新加坡政府在60年代启动了商业中心的再开发,目标是打造一个充满活力的中央商务区(CBD)。

到80年代,沿新加坡河水岸和珊顿道(Shenton Way)集聚起高附加值的商业和金融业写字楼。随着写字楼开发建设的完成,政府随后将注意力转向新加坡河的环境治理。滨水区域的复兴提升了新加坡的城市形象也为CBD的发展带来了更多的潜能。

90年代,CBD的范围沿水岸扩张至填海而成滨海湾(Marian South),并为该区域补充了娱乐、文化、会议、展览、酒店,以及部分高档住宅。迈入千禧年之后,滨海湾再成功开发滨海湾综合娱乐区,并引入博彩业。至此,坐拥360公顷的黄金海岸地产,错落交织着各大地标建筑的滨海湾成功吸引了全球投资者和旅游者的目光,巩固了新加坡作为亚洲重要的旅游和金融服务中心的地位,为其在全球都市网络中赢得了重要的一席之地。

▲新加坡CBD范围

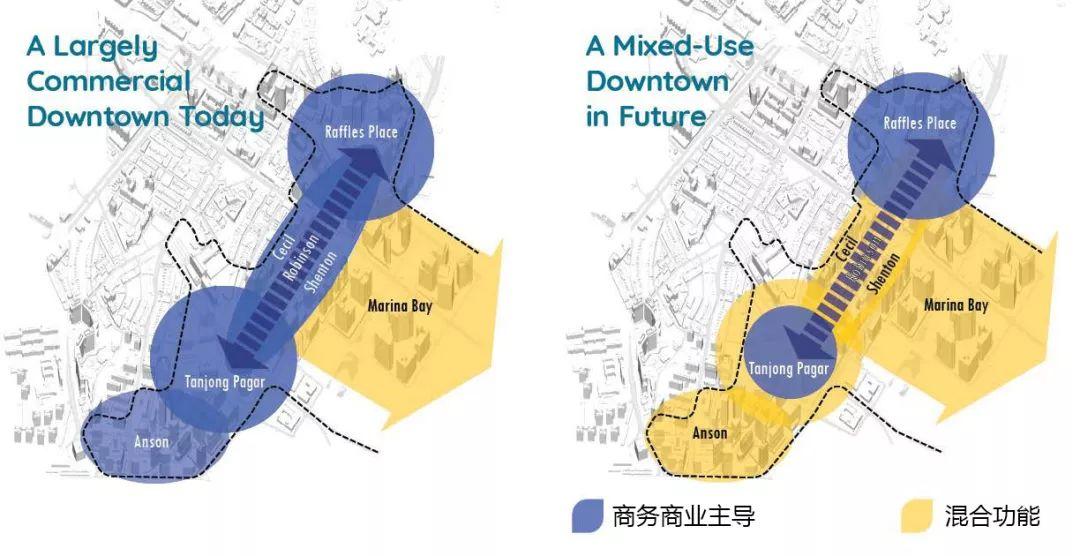

在助力新加坡成功实现产业升级与城市转型的同时,新加坡的CBD面临的问题也愈发凸显:过于单一的商务商业功能,使该区在夜晚和周末缺乏活力,显得过于冷清;CBD区域内的零售设施非常有限,仅仅是作为办公设施的补充,客流量在周末难以支撑,多数零售商业在周末不营业;CBD内居住功能仍然不足,纵然滨海湾令游客趋之若鹜,该区却缺乏本地社群的支撑;过高的住房价格,过少的住房选择使得居住该区成为国内外富人的特权,却令在此工作的普遍人群望而却步;随着信息和通讯技术的进步,商务和生产性服务活动的“去中心化”趋势越来越明显,CBD的产业机构,空间功能都面临转型升级。

为了让市中心变得更有“人气”,本轮CBD复兴计划的重点即为居住人群的导入,将CBD的资源城市化、社区化,在商务环境中营造社区氛围,使民众能公平参与和分享CBD的优质资源。当全世界大多数城市都致力于打造“金融中心”的时候,已经拥有成熟商业区的新加坡却选择“返璞归真”,将社区化作为本次CBD复兴计划的重点。为此总体规划草案提出了多项创新举措,并发布两套新的容积率激励方案,以鼓励市场主体参与到CBD区域的功能更新与提升中来。

PART 02

新加坡CBD复兴计划

七大策略

策略一:导入更多的居住功能,鼓励将现存老旧的写字楼转变为商住混合,酒店或其他创新功能

根据该总体规划草案,在传统CBD和滨海湾地区将建造更多的住宅,以便更多人可以居住在离工作场所更近的地方。目前,新加坡的中心区域有超过50000套住房,未来有望在市中心增加20000多套住房,其中约有9000套位于滨海湾。这些住宅大部分会是复合功能,底层一般为商场,高层为住宅,还会提供大量室外活动空间。

除了新增住房,政府也鼓励现有老旧写字楼转变为商住混合、酒店或其他创新功能。为了实现这一目标,政府出台两套新的激励方案,对于符合条件的更新项目予以容积率奖励。这项举措将有利于淘汰CBD内滞后、老旧的商务办公,降低写字楼的空置率,优化资产配置。居住功能的导入将为CBD带来更多常住人口,保持CBD的活力,同时也将为现有的零售/餐饮业态带来更多的消费人群。可以预见,未来的CBD将更加复合多元,真正实现工作、生活、娱乐的一体化。

▲CBD内现有商务功能将在未来大幅置换为混合功能

▲CBD住宅规划

策略二:提升现有CBD内地块的基础容积率,以刺激老旧资产的更新

2019总体规划草案对现有CBD内大量地块的基础容积率做出了大幅调整。例如莱佛士坊(Raffles Place)周边地块的基础容积率从2014年的12.6增至15.0;珊顿道(Shenton Way)部分地块基础容积率上升25%,如AXA、国际广场,从8.4提升至10.5。但由于取消了原有的容积率奖励政策,并非所有地块都获得了实际的容积率净增长。新的容积率奖励政策主要针对已使用超过20年的写字楼项目,因此受益者主要为地处黄金地段的老旧资产业主。业主将更有可能通过抛售物业或自主更新改造以释放额外的建筑面积,从而促进片区的更新。

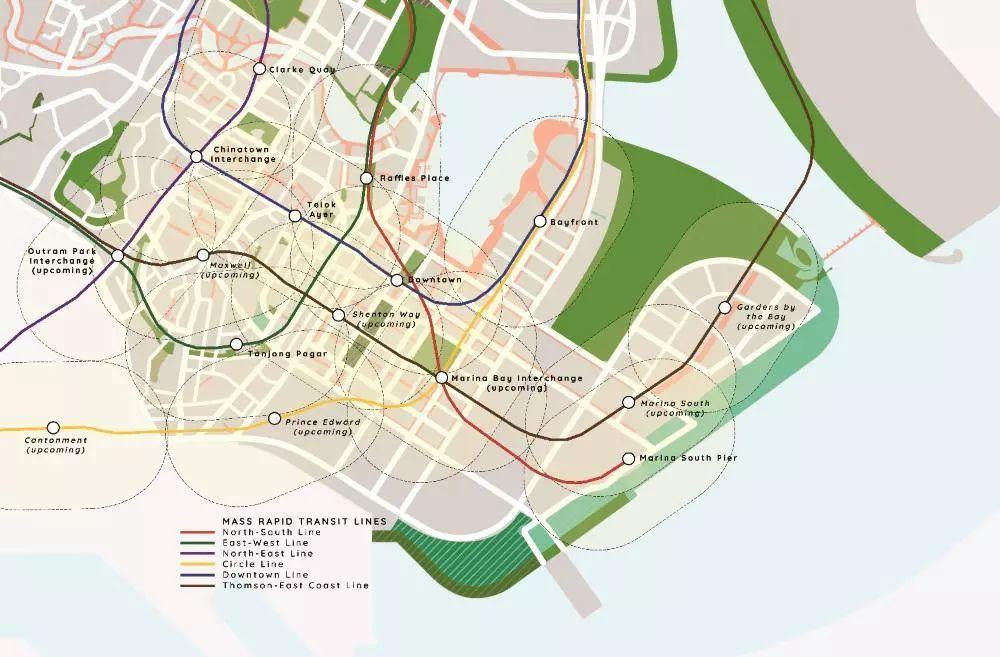

策略三:进一步优化连接性与可达性,促进绿色交通出行

本次CBD区域的交通优化措施包括:

◆新增6个轨道交通站点,实现10分钟步行范围内即可到达任一轨道交通站点的目标。

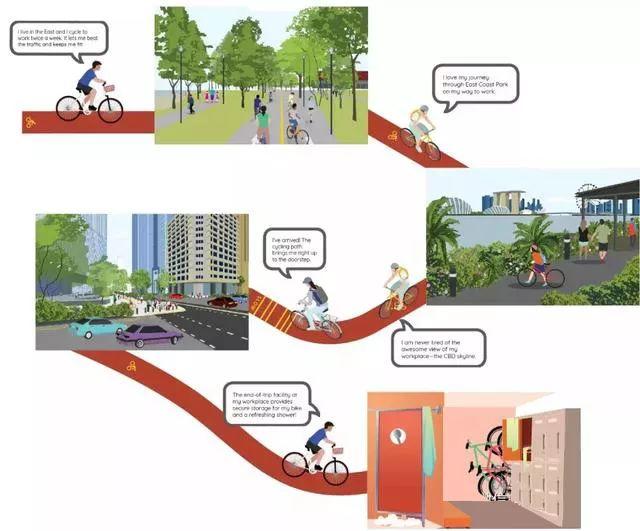

◆到2021年,在现有的22公里自行车道基础上,将在安顺路一带扩建5公里,形成四通八达的自行车道网络,连接各个地铁站,给居民提供多种通勤选择。

▲轨道交通

◆在办公楼、住宅、商场增设更多的终端设施,如自行车停放处、淋浴室和储物柜等,使通勤过程更加人性化,让居民“无负担”出行。

▲自行车“无负担”出行

◆建立公交优先走廊。连接莱佛士坊(Raffles Place)和丹戎巴葛(Tanjong Pagar)两个市中心枢纽的罗宾逊路(Robinson Road),将会更新为一条公交优先走廊。新的设计将给巴士车道、自行车道、人行步道提供更多的空间,道路旁也将创造更多的绿色空间,为户外活动提供场地。

▲公交优先走廊

这些措施将进一步优化CBD的交通可达性和便捷性,为绿色出行创造更人性化的硬件条件。

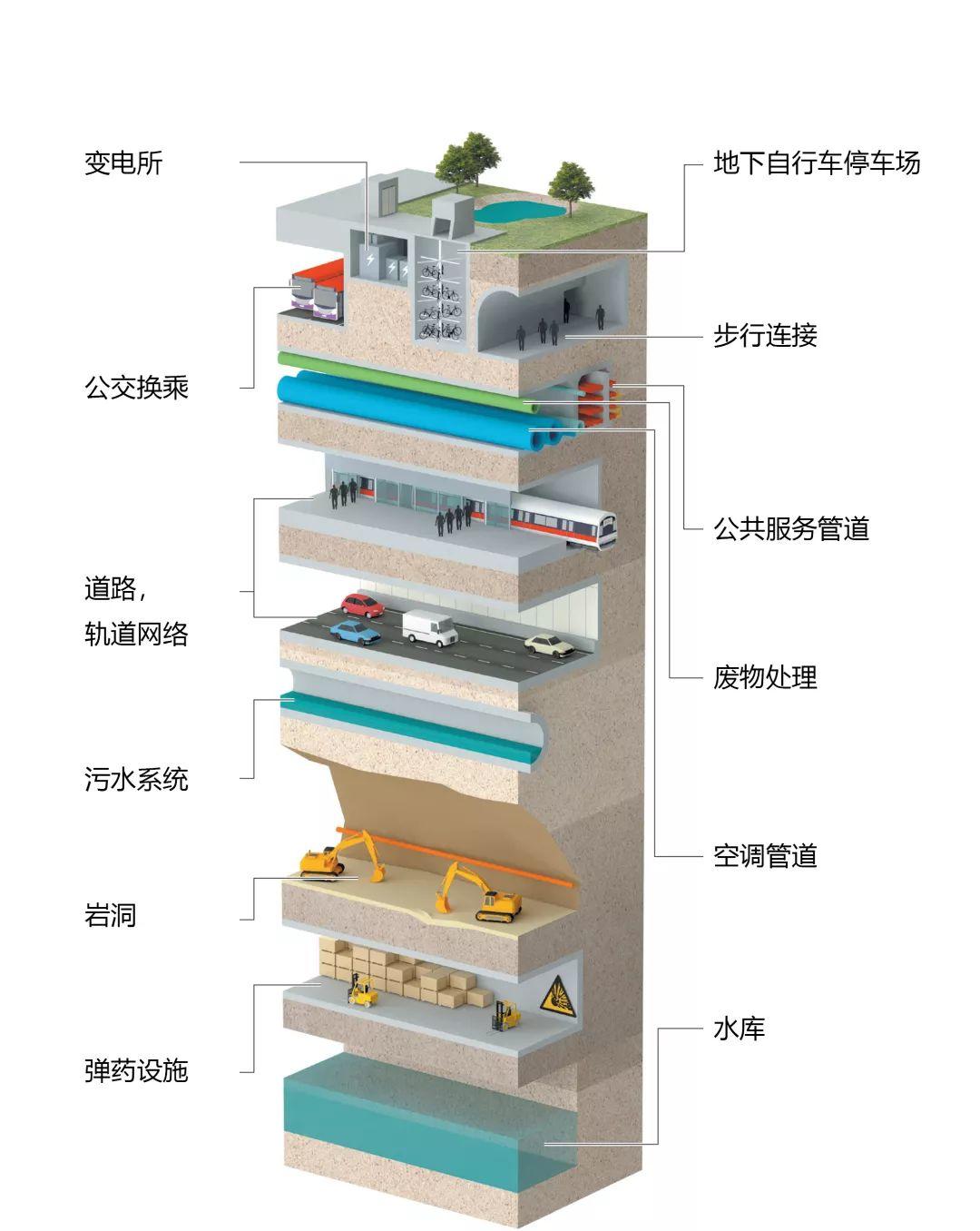

策略四:深度地下空间开发,以释放更多的地面空间归还于市民

目前新加坡政府正在研究将公共设施(如垃圾回收系统,变电站)、交通运输、仓储以及工业设施迁入地下的可能性,以释放更多的地面空间为市民所用,进一步优化土地利用。本次总体规划草案的发布也同时展示三个试点区的地下3D规划图纸,滨海湾地区为其中之一。

▲地下空间开发示意图

策略五:创造多元化的动态社区生活场景

在引入居住功能的同时,新的总体规划草案也提出了将CBD片区转变为动态城市社区的愿景。将商业空间与公共空间有效结合,丰富公共空间的类型,以容纳不同的商业业态和活动,创造出充满活力的多样化的城市生活场景。

▲亲切的小巷和城市拱廊——连接不同建筑的捷径,充满便利的设施。

▲主要街道街景提升示意,创造更吸引人的、步行友好的绿色街道,连接CBD与地铁接驳。商店、餐馆、配套服务沿主要街道布置,为上下班的通勤人群提供便利。

▲庭院和口袋公园将作为户外的“会客厅”,为社区交流聚会提供场所。它们有些为活动提供场所,有些则远离喧嚣,适宜身心放松。

策略六:利用闲置的国有资产作为创新概念的试验场

随着新的生活方式、消费方式的出现,CBD区域急需更多元化、更具创意的空间来满足新的需求。规划草案提出利用闲置的国有土地和国有资产作为创新概念的试验场,提供短期租赁服务(如快闪店、集市、活动等),创造出新的使用场景,从而赋予闲置空间新的生命和可能性。这种低成本、短时间所带来的灵活性和实验性,能够活化闲置空间,连接在地社群,补充街区生活机能,创造新的经济价值。

▲滨海湾试验场示意图。滨海湾拥有大片可用土地,可为创新概念,短时商业提供试验场地,从而活化闲置空间,创造经济价值。

策略七:自下而上的社区参与

CBD区域鼓励业主、社会团体积极参与,自发组织各类活动。只有当空间真正的使用者参与到社区建设中,社区才将拥有长久的活力。为此,在2017年9月,新加坡政府启动了试点商业改善区计划(BID),将中心区域分为七个片区。通过将所有利益相关者聚集在一起,征集大家的意见、想法,鼓励他们为各自片区提出不同的方案。截止目前,一些利益相关者已采取主动,为社区融合组织了不同的,富有趣味性的各种活动项目。

▲夜间实行交通管制,限制车行,将街道变为步行夜市。

▲利用写字楼下的灰空间置入小酒吧

▲寓教于乐的滨海湾花园

PART 03

两套容积率

激励方案助力CBD更新

为了激励业主、市民共同参与CBD区域的更新计划,新加坡政府推出了两套新的容积率激励方案:

CBD激励方案(Central Business District Incentive Scheme)

旨在针对CBD核心区域的功能置换提出容积率奖励方案。鼓励在划定范围内,使用权限已超过20年,以办公为主要功能的项目转换为商住混合项目、酒店或其他创新功能,对于符合条件的更新项目,将获得25%-30%的基础容积率奖励。

战略发展激励方案(Strategic Development Incentive Scheme)

对于不在CBD激励方案划定范围内的其它地块,仍可通过战略发展激励方案提出更新方案,若方案对整个片区有益(例如提供高质量的公共空间、限制车行、有利于文化传承保护等),新的方案也将获得容积率提升或其他建筑控制条件的调整,申请项目同样有使用年限和占地面积要求。

过去,通过容积率奖励机制,新加坡政府有效地实现了对城市开发的引导。在原有容积率奖励机制的影响下,开发商在艺术装置、建筑照明、高层建筑绿化景观补偿和建筑间地下连廊四个方面进行了多样的创新。今天的花园城市也正是政府主导,市场主体高度参与的结果。随着这两项新的容积率激励方案的颁布,原有容积率奖励机制将废止,这也标志着新加坡城市发展已进入存量更新的新阶段。

从上世纪末开始,CBD成为我国各级政府接受度最高的概念,在我国各大城市得到了广泛的实践,深刻地改变了国内多数城市的空间形态。这些短时间内破土而出的CBD,既是经济发展的乐观心态体现,也是空间与政治杂糅而成的产物。然而荣光背后,经济的趋利性和对人性化需求的忽视也使今天的CBD暴露出诸多问题,如空间尺度过大、公共空间不足、功能过于单一、缺乏多元配套、职住不平衡、高峰时期交通陷于瘫痪等,结果往往导致CBD“效率有余,活力不足”,在夜晚和节假日沦为“死城”。这些问题与新加坡CBD所面临的问题有共性也有差别。在新的以人为本的高质量发展要求下,中国的CBD也面临着转型的挑战。而新加坡的CBD进化之路无疑为我们提供了一条参考路径。CBD的概念正在逐渐被重构,它变得去中心化、多元化、亲民化、生态化,总部金融、现代商业、社区生活、公共空间、文化活动共生于此,真正实现人城一体、以人为本。

文章来源丨理想城市发展计划

作者信息丨产城研究院

编辑排版丨中规建业城市规划设计院 信息中心

投稿邮箱丨xjxtd@126.com

About Us

中规建业城市规划设计院(北京)有限公司

为人与空间策划沟通的桥梁

在城市、乡村、景区实践着我们的追求

中规建业城市规划设计院(北京)有限公司

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座

电话:13691099891

欢迎关注“中规建业”微信公众号

原文始发于微信公众号(新土地规划人):「新·规划」新加坡2019新总规:走向社区化的CBD

规划问道

规划问道