11月27日,【港媒观察家】发布了作者黄颖的重磅新闻: 抚州这一处的人文之光,能否被再度点亮?——当石鼓营村遇见东华理工大学

文中披露:今年10月23日,抚州市人民政府与东华理工大学正式签订合作协议,明确了东华理工大学抚州新校区建设总目标、建设周期。新校区的选址涉及临川区上顿渡镇石鼓营村1800亩。这意味着,世世代代居住在石鼓的村民们将面临整体搬迁之境地。

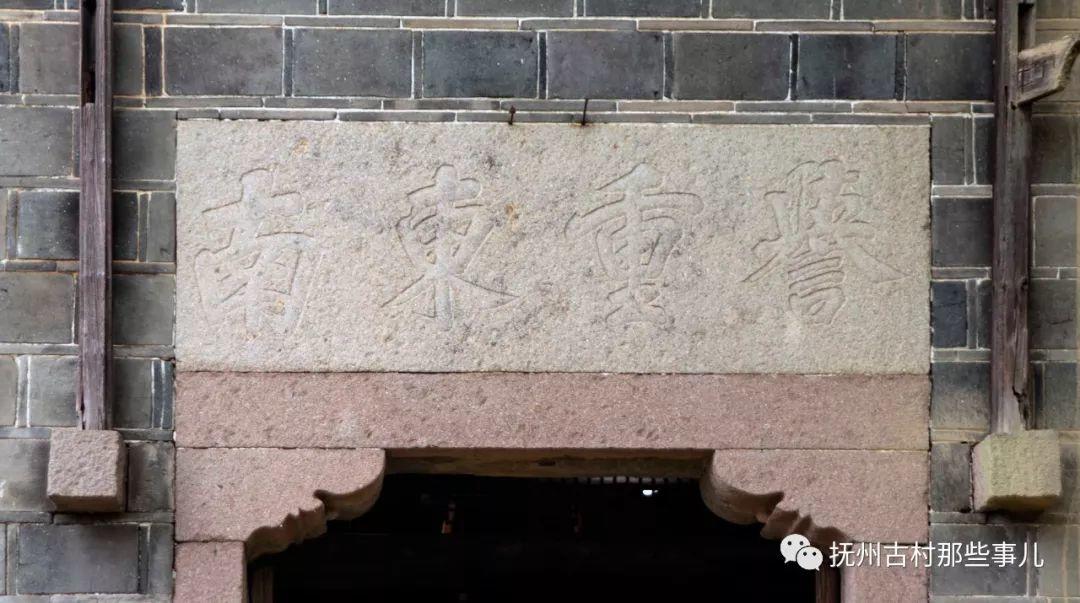

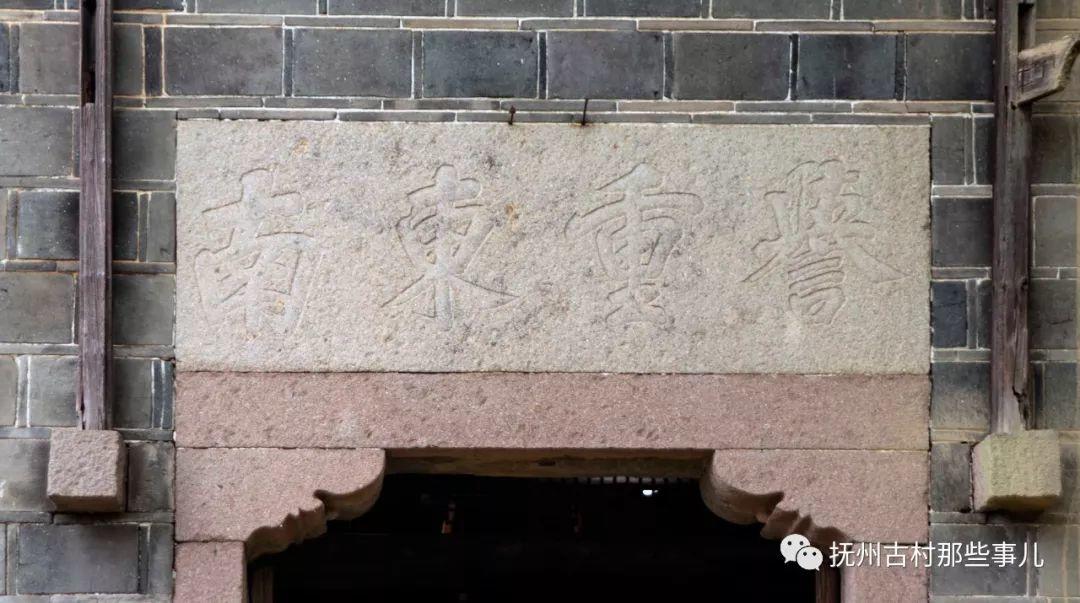

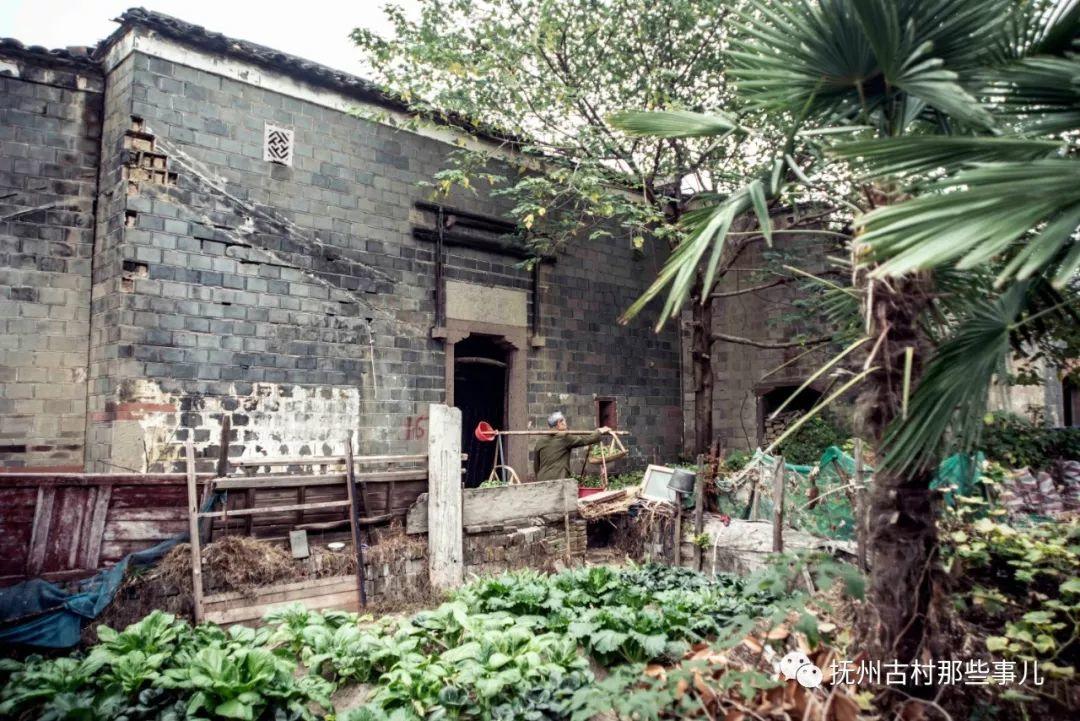

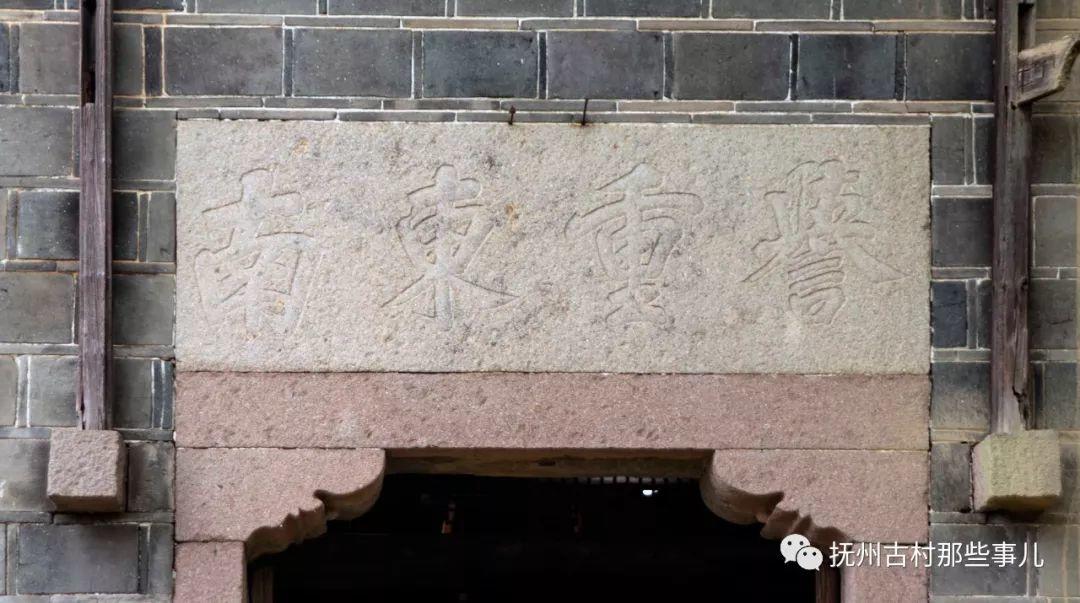

作者在文中链接了本人公众号“抚州古村那些事儿”于两年前发布的:石鼓村:望重东南稻花香一文。对石鼓保存的赣派民居甚有了解,且充盈着美好的遐想:虽然只是一次随机的校址选择,但历史的槌落在了石鼓营村,仿佛有鼓点将起之势。(上图:石鼓邓氏梅子仙宅邸总门楼。)

作者黄颖认为,东理校方或可做一个大胆的历史性选择——不是把石鼓村整体推平来建设校园,而是将村中一部分明清时期的赣派传统古建筑选择性保留下来,并进行修缮维护,以“镶嵌”保护方式,将这些传统建筑原址修缮镶嵌在未来的大学校园建筑之中,给学校增添文化底蕴,给世人留下活的历史标本。

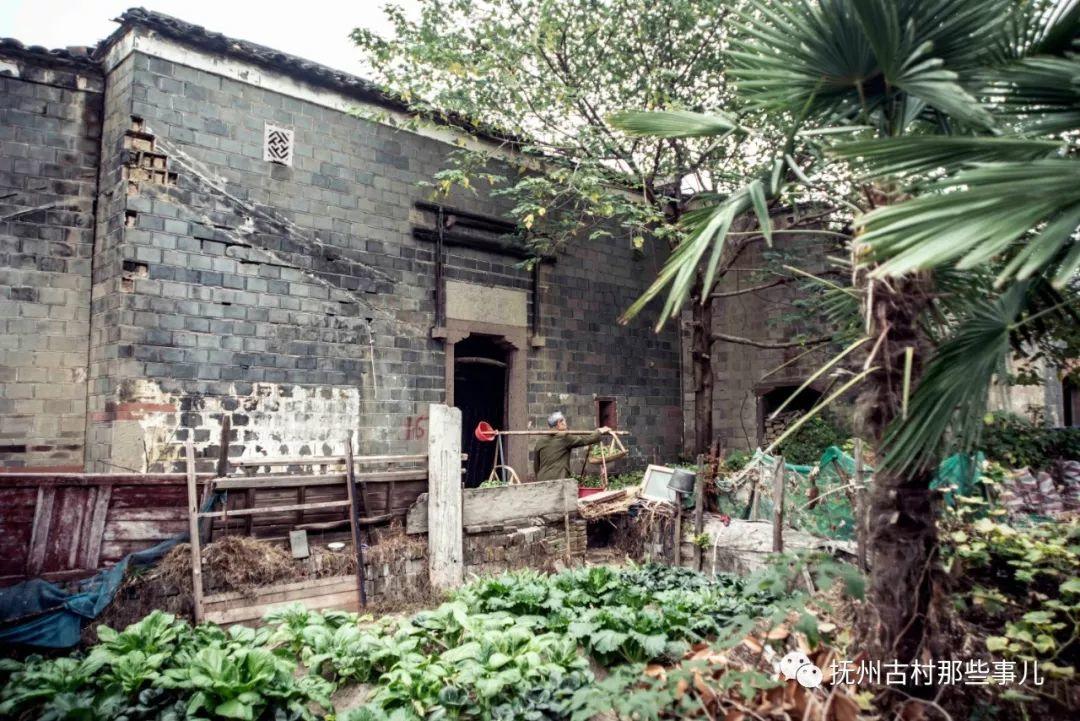

石鼓村的征迁前夕,我再次来到村里,一是重温、拍摄石鼓的经典民居建筑;二是拾遗补缺,结合村民在“石鼓村:望重东南稻花香”一文后的留言,补充史料、纠正错谬。(上图:石鼓连体建筑–誉重东南、模宏广汉民居。)

望重东南稻花香一文得到石鼓村民的热情捧读,阅读人数达4766人,打赏67人,精选留言61人。

微友留声一点留言:谢谢黄老师介绍我的家乡。民风淳厚,和谐共处,石鼓营,我的家!补充一点:俗名‘梅子仙’(音译),邓氏大商贾,人脉甚广。八重门楼,楼阁栉比,富丽堂皇,远近闻名,赣、苏、沪均有产业布局。邓志康等乃其孙辈,多有建树,其后多旅居欧美。九修族谱时,其后邓中和莅临作序……邓氏脉传五家和八家俩兄弟后裔,为石鼓营第一大姓氏。八重门楼,穿门串户;青砖碧瓦,楹梁篹刻。(上图:石鼓59号,倚云楼,梅子仙故居,一个非常雅致的深宅大院。)

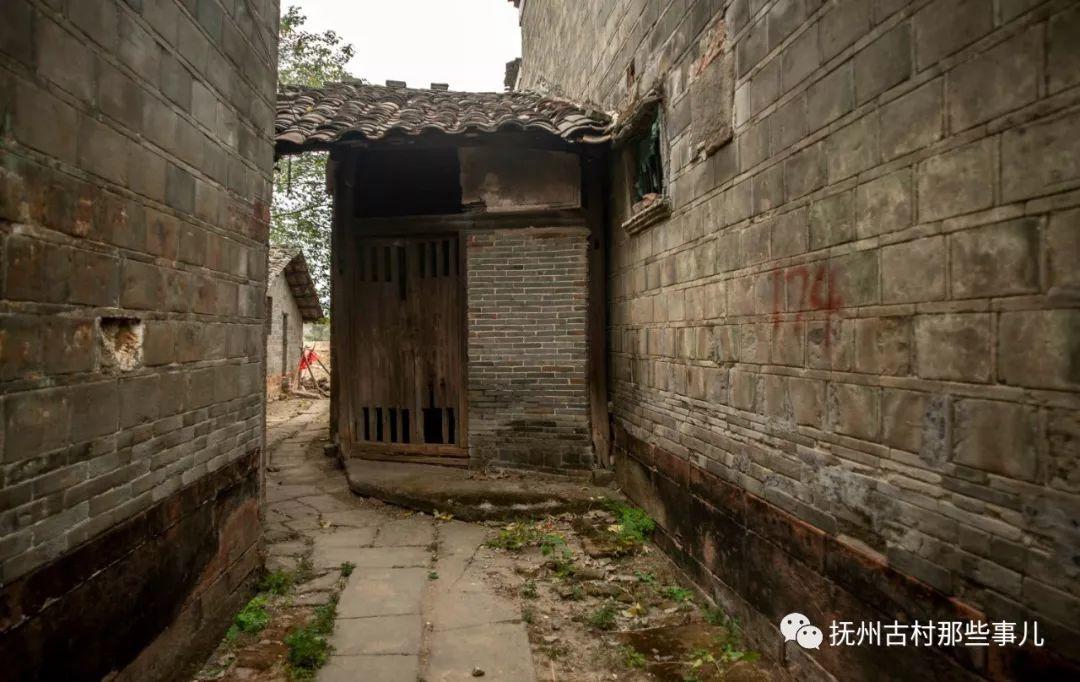

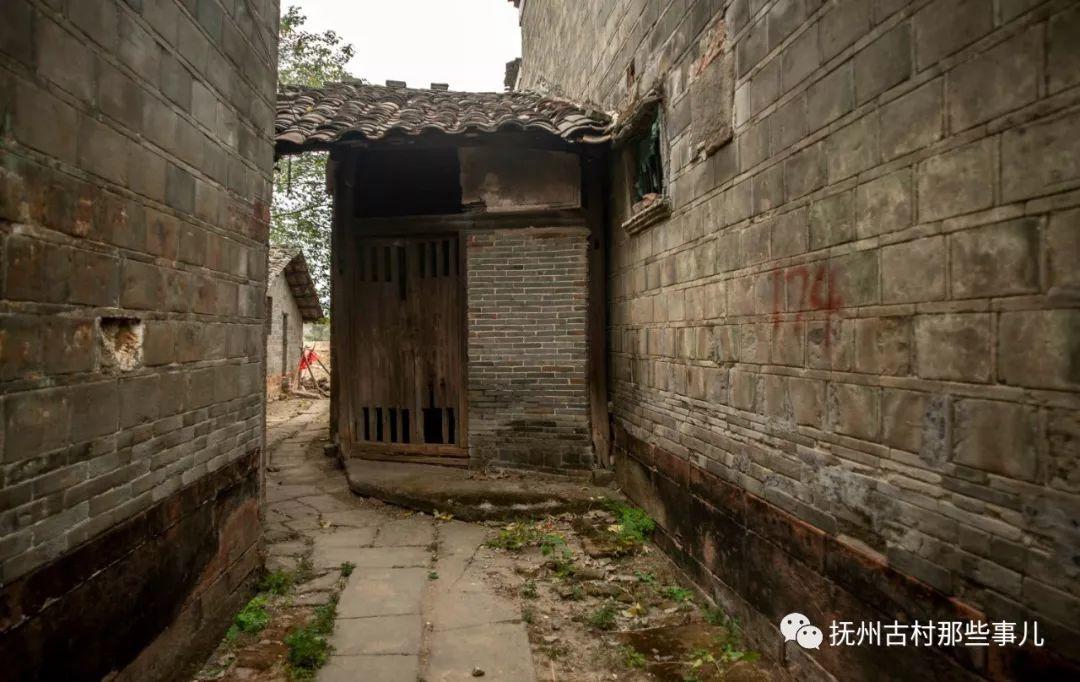

微友天若有晴留言:有关邓氏名人,我小时候听奶奶讲过,今日再看详细,更觉自豪!儿时的石鼓营村,太多的不舍和难忘的回忆,记忆最新的是两栋古宅并肩齐立,四同直进,庭院深深,小时候被两古宅的大门吸引住了,巧夺天工的雕刻,气势非凡,大门顶正中还有一个形状奇特,类似一个湛蓝龙凤吉祥物,我上小学的时候猜想这应该是难得的稀世珍宝,每次都要驻足停留仰望这两栋双生古宅,感叹世间竟有如此的能工巧匠!

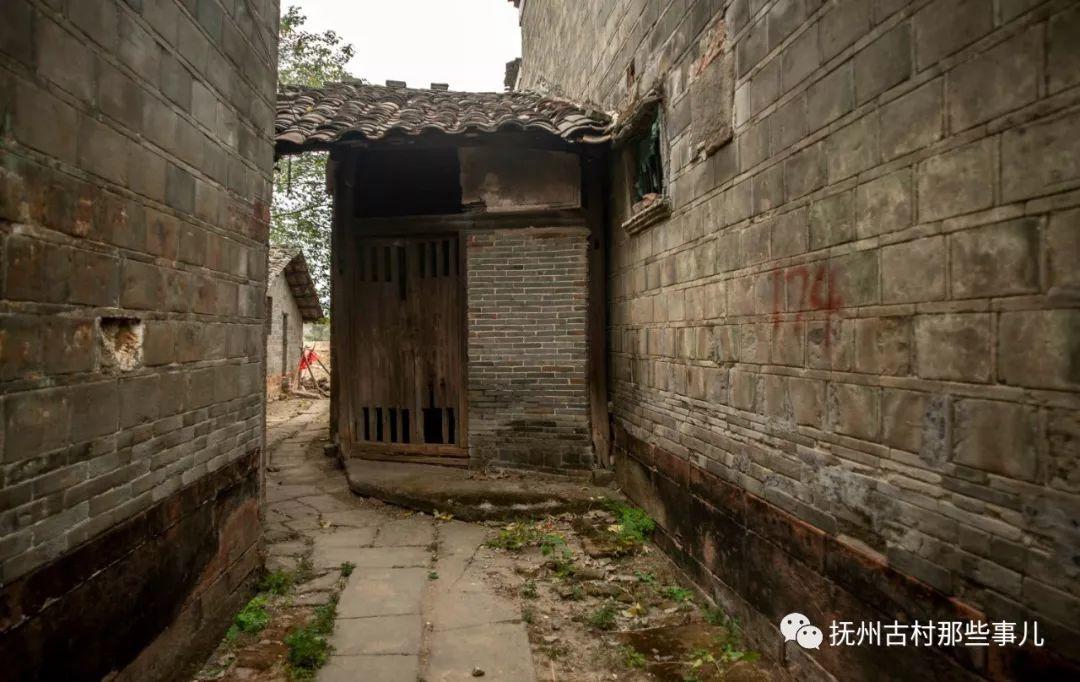

小时候经常和小伙伴在古院里玩躲猫猫捉迷藏,期间隔了一条窄巷,又称鬼巷,深不见底,好可怕,真是可敬又可畏,可惜现在被贼盗了宝物,时光也毁了原貌,真的好心痛!

石鼓古井多,水质清冽甘甜,一些古井现在还在使用。且听微友知足常乐留言:多么熟悉多么亲切的石鼓村风貌,那里是我儿时生活学习成长的摇篮,曾记得小时候念书时每天都要往邓志康祖屋多重直进穿过去,到石鼓小学上学,邓志康是我父亲的恩师,父亲十八岁时就跟随邓公去南京学习直到参军,一路得到他的栽培,邓公家族是石鼓人的骄傲,石鼓村几十年来民风纯朴、友善,和谐家园!为家乡点赞,谢谢原创者黄老师!文中祖屋和人记忆犹新,那水井是我小时候每天必须去取生活用水的地方,石鼓的井水好甜,没有污染,记得那时是打上来直接饮用的。

石鼓东边有“敦厚流芳”牌坊和民居,我后来才知道,这一方大都是我本家黄氏聚居。据村民介绍,石鼓黄氏是一大姓,敦厚黄氏由东馆迁居而来。

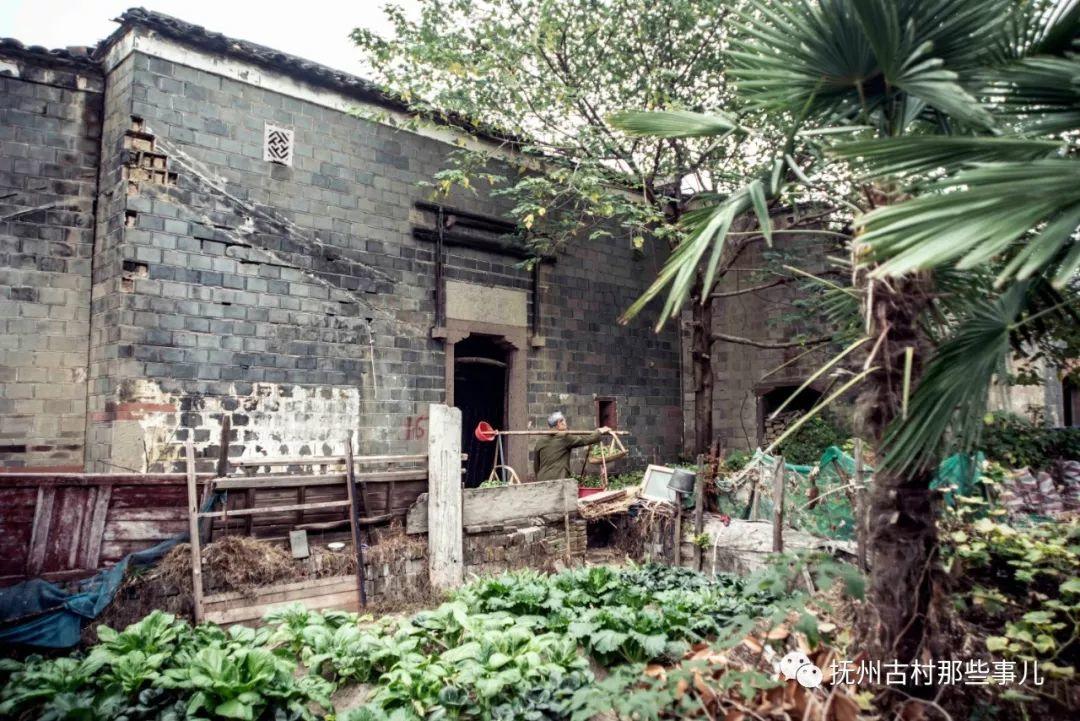

石鼓村内到处可见劳作之人,上面那栋六七十年代的建筑,黛瓦的延伸也有一种无以言表的美感,冬天下雪覆盖着,更是一种超美。

爬满青藤的小屋,两条黄牛在悠闲的吃草,一派宁静的田园风光。

原文始发于微信公众号(抚州古村那些事儿):石鼓村:鼓声再起入云霄