作者简介:

荣玥芳,北京建筑大学建筑与城市规划学院城乡规划系系主任,教授。

高溪,北京建筑大学建筑与城市规划学院硕士研究生。

基金项目:

北京建筑大学未来城市设计高精尖创新中心资助项目“创新驱动下的未来城乡空间形态及其城乡规划理论和方法研究”(编号:UDC2018010921);北京市教委科研计划资助项目“京津冀一体化背景下北京市边缘区人居环境优化策略研究”(编号:SM201710016002)。

版权声明:

原文刊登于《小城镇建设》杂志2019年10月刊,版权为《小城镇建设》编辑部所有,本文在原文的基础上经过删减。

投稿信息详见文末

摘要:随着乡村振兴战略的提出,村庄受到越来越多的关注。村庄文化振兴是乡村振兴的重要支撑,少数民族村庄有着丰富的文化资源,本文基于乡村振兴战略背景,分析了当前少数民族村庄在发展中面临的文化保护方法弱、文化延续性困难等问题,提出了在村庄民族文化的保护与传承中,应以村民为主体,处理好文化传承与村庄发展的良性互动关系。文章以北京满族村巴园子村为例,分析其面临的发展问题,对村庄文化资源进行挖潜,从经济产业、空间环境、设施配置等途径,探讨保护与传承少数民族村庄特色文化的相应对策,以期为同类村庄的文化振兴提供思路。

关键词:乡村振兴;村庄规划;文化保护与传承;少数民族村庄;巴园子村

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.10.011

中图分类号:TU982.29

文章编号:1009-1483(2019)10-0076-07

文献标识码:A

我国向来重视乡村发展,习近平总书记在党的十九大报告中提出了“乡村振兴战略”,将我国乡村的发展提升到了更高的层面。2018年,《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》出台,提出了要保护和发展好少数民族特色村庄,合理利用村庄特色资源,保持村庄的完整性、真实性和延续性。我国是多民族国家,少数民族村庄众多,这些村庄形成了特有的民族文化资源,而在当今经济快速发展的同时,少数民族村庄的特色资源却未得到足够的重视,村庄的民族文化延续性不断减弱,村庄失去固有特色。村庄在缺乏平衡的发展机制下,面临着文化保护与经济建设首鼠两端的困境[1]。村民的文化认知逐渐被现代文化取代,人口外流、设施环境恶化、空间发展失衡等问题突出。

党的十九大报告中提到,“文化是一个国家、一个民族的灵魂”。文化与乡村振兴密切相连,文化是乡村振兴的“魂”[2],文化保护与传承是实现乡村文化振兴的重要途径,而文化保护与传承的关键在于重视文化的民族性[3]。在乡村振兴战略背景下,如何保护与传承好少数民族村庄中的特色民族文化资源,处理好文化保护与村庄发展的良性互动关系,延续民族文脉、利用民族文化促进村庄发展,塑造特色繁荣的民族文化村庄,从而实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求,是当下少数民族村庄发展中值得关注的问题。

少数民族村庄的文化构成

少数民族村庄是指少数民族人口聚居形成的行政村或自然村,它与一般村庄的区别主要在于人群文化认知的差异,少数民族村庄在历史长期的发展和延续中,形成了独特的空间形态、生活氛围、生产活动、风俗习惯,这些独特的差异成为了少数民族村庄特色的文化资源。

少数民族村庄的文化作为复杂的整体,应该体现出村庄和村民的独特价值。在分析少数民族村庄的文化构成中,应充分认识到文化是一个有机的集合体,文化是乡村共同体的“精神家园”[4],应该从多角度认识少数民族村庄的文化资源构成要素。本文在论述中,结合学者研究观点,将少数民族村庄的文化构成分为抽象层面的非物质文化和具象层面的物质文化两方面。

少数民族村庄的根和魂在于特色的非物质文化,这些文化是少数民族村民在长期的生产生活中逐渐形成并不断传承下去的。非物质文化包含了村民的饮食习惯、节庆风俗、宗教信仰、文学艺术等要素,其中许多非物质文化具有重要的留存和展示价值,代表着少数民族特有的文化符号。

少数民族村庄的物质文化指村庄内具有民族文化特色和历史底蕴的建筑、风貌景观、空间布局等内容。少数民族村庄由于民族的生活习惯、生产活动等方面的差异性,在村庄的空间组织、院落布局、建筑风貌、街道景观上能够形成不同的文化空间表达,体现着不同的民族风情和乡土特色。物质文化空间是少数民族村民进行生产生活等活动的必需场所,物质文化是可见的,非物质文化的存在可以让物质文化空间活起来,更具有场景感[5],物质文化在一定程度上能够成为非物质文化的重要呈现载体。

少数民族村庄的文化保护现状

费孝通在对我国基层社会结构研究中,提出了乡土社会的观点,乡土社会本质上就是以村庄为中心的封闭性熟人社会环境。在传统村庄的发展中,村民始终以土地为生,将村庄作为生活的全部,长期处于稳定且封闭的环境使得少数民族村民生活的乡土文化习俗中得以完整的保留和传承下来,彼此间具有相同的文化认知。

改革开放以来,城乡发展差异凸显、城镇化进程加速,村庄已经进入了后乡土社会的发展阶段。封闭的村庄环境被打开,越来越多的村民作为劳动力进入城市,村庄人口逐渐外流,传统稳定的乡土社会变为了流动性的乡土社会[6]。城市现代文化渐渐影响了村庄传统文化的发展,随着人口的流动及外来文化的碰撞[7],村民开始学习外来先进理念和城市多样性的文化,从而忽视村庄本身丰富的文化内涵[8]。作为少数民族村庄文化传承主体的青年人,相比较老一辈遗留下的传统民族文化,他们更愿意接受新鲜的现代文化。更高的经济收入和更好的生活需求使得少数民族村庄的青年人逐渐流向城市,少数民族村庄的民族文化传承陷入后继无人的处境。

少数民族村庄的文化是少数民族村民在历史长期的生产生活中产生的,这些文化体现了生产活动、精神信仰、休闲娱乐等功能。当前,大多数的少数民族村庄在对其文化进行保护传承过程中,多注重对文化的静态展示,如展示陈列室、村史馆等形式展示老物件、老照片等原始文化。

大多数村庄对于文化的保护与传承形式仅仅是保留住了文化的表面,认为文化在现代社会中仍一直处于一种稳定不变的状态[9],缺少对文化功能传承和利用价值的研究,忽视了文化对于村庄经济引领的重要作用。这也造成了村庄在保护文化的过程中,经济产业未能得以提升。同时,村庄的文化开发并未使得村民有获得感和幸福感,在基于村庄民族文化利用下所建设的各种设施环境未能真正为少数民族村民提供服务,而是仅仅满足城里人观赏需求,村民无法受益。

乡村振兴为指引的少数民族村庄文化保护与传承策略

少数民族村庄中的文化向来不是独立存在的,文化是村庄发展的支撑,它紧密联系着村庄的经济、社会、环境等多方面要素。因此,需要重视村庄文化的价值性和多样性,利用民族文化特色资源,将文化保护与村庄发展相结合,重塑村民对于自身民族文化的认同感和自豪感,以文化再认知、民族风情再塑、文化功能再利用为目标,形成文态、形态、业态的三态融合,在村庄空间更新和产业发展中进行文化的保护和传承,从而实现少数民族村庄文化延续和村庄振兴。

文化得以保护与传承的关键在于生活在这里的居民对于文化的感知与认同[10]。文化的保护与传承首先应是以重塑村民的文化认同感为重点,对村庄的民族文化再认知。

少数民族村庄中的村民是民族文化的活态体现,乡村振兴是农业、农民、农村的振兴,参与者与受益者更多的是村民,村民在长期的村庄生活中具有独到的文化认知和村庄建设智慧。重塑村民文化认同感首先需要对村庄中的文化进行挖掘评估,在村庄文化资源挖掘梳理中,应充分与村民进行互动,找寻具有村庄地域特色的文化内容,对不同的文化类型和文化内容进行梳理研究,针对村内的相关特色文化资源招募文化传承人和文化宣传员,吸引村民参与村庄文化的挖潜和传承工作。

习近平总书记曾提出,“中国要美,农村一定要美”。提升空间环境,塑造有品质有活力的文化空间环境,是彰显少数民族村庄文化价值的重要途径,也是提高村民文化认同感的重要方式。民族文化是村庄整体环境提升的主题引领,梳理现有生产生活空间和公共服务空间,合理利用村庄建设用地和田园资源,做好风貌营造和设施环境改善,激活村庄内生活力,使民族文化、民族生活、民族风貌能够得以动态传承和保护。

在风貌营造上,传承地域独特性,活化村庄的文化记忆。不同村庄由于地理环境、物质生产方式及社会结构不同,形成了不同的文化风格[4],所以应因地制宜打造村庄乡土田园景观、民族风情步道、文化展示广场、民族主题院落、特色街巷景观小品等,构建富有民族风貌特色的空间环境。在设施配置上,少数民族村民作为文化的活态体现,应以村民为主体,建设便捷的公共空间和舒适的人居空间,凝聚村庄发展人气。

乡村振兴,产业兴旺是重点。党的十九大报告提出,促进农村一二三产业融合发展。在乡村振兴战略下,对文化的保护传承应是从原有的静态保护到动态传承利用。将村庄民族文化结合村庄产业融合发展,对文化的功能性和价值性进行研究,将文化进行创新性利用,活态展示村庄文化特色,带动村庄产业发展。依托少数民族村庄的地域特色资源和区位资源,以民族特色文化为切入点,融合田园农业产业,挖掘具有生态乡土与民族文化特色的美景、美食、美宿,吸引文化人才、青年团体回流村庄,实现美丽乡村建设及产业提质增效,使民族特色文化能够带动村庄经济产业发展,文化能够真正得以传承延续。

巴园子村村庄规划实践

a.村庄概况

巴园子村位于北京市大兴区南部,是大兴区唯一突出满族文化建设的村庄。全村共104户,人口252人,除两户为汉族村民,其余均为满族村民。

村域总面积82.71公顷,属永定河冲击平原。村庄区位条件优越,交通出行便捷,北邻北京南六环、东靠京开高速,距离高速出入口仅10公里,村内有公交直达地铁站。

b.村庄特色文化资源分析

(1)满族文脉传承悠久

村庄历史文化悠久,自清初建村以来,至今已300余年历史。村民为满族镶黄旗巴氏后代,村庄将巴氏宗谱完整的保留至今。清顺治元年,先祖巴氏兄弟由沈阳入关,迁入顺天府宛平县西大营村,巴氏一族开始为清王朝守护永定河大堤。清嘉庆六年,永定河洪水泛滥,巴氏一族从位于永定河旁的西大营村迁址到东北侧的巴园子现址位置,开始建设新的家园。清末年间,巴园子被定为皇家御用菜园,专为宫廷皇室进行蔬菜瓜果种植和供应。

(2)非物质文化特色显著

在数百年间村民由于聚族而居,使得村庄仍保留有传统的满族饮食习惯和满族艺术风俗。“满族二八席”“满族剪纸”“满族刺绣”等民间民族技艺在村庄中得以保存。村委会成立了巴园子舞蹈队,在节庆假日期间开展“满族秧歌”表演等艺术活动,这些满族艺术代表着巴园子满族村民对生活的美好向往。笔者通过与村委会和村民的座谈走访,对现状村庄所承载的满族文化元素进行提取,结合村庄历史发展脉络,重点选择了八种具有巴园子地域特色的满族非物质文化,进行重点研究(见表1)。

表1 巴园子村非物质满族文化元素提取表

资料来源:作者根据相关调研资料整理绘制。

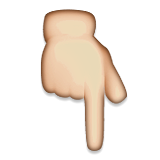

a.村庄人口流失严重,文化延续性受到威胁

巴园子村庄共有自然院落104处,其中长期闲置院落达40处,占38.5%(见图1)。由于村庄尚不能够提供充足的就业资源和优越的生活环境,现有的服务设施不能满足村民需求,大量村民逐渐脱离村庄。调查得知村庄现状60岁以上老人共80人,占全村人口31.74%,空心化、老龄化现象十分严重。少数民族村民作为少数民族村庄的活力源头,人口的流失使得村庄民族文化的延续性面临挑战。

图1 村庄闲置院落分布图

资料来源:作者自绘。

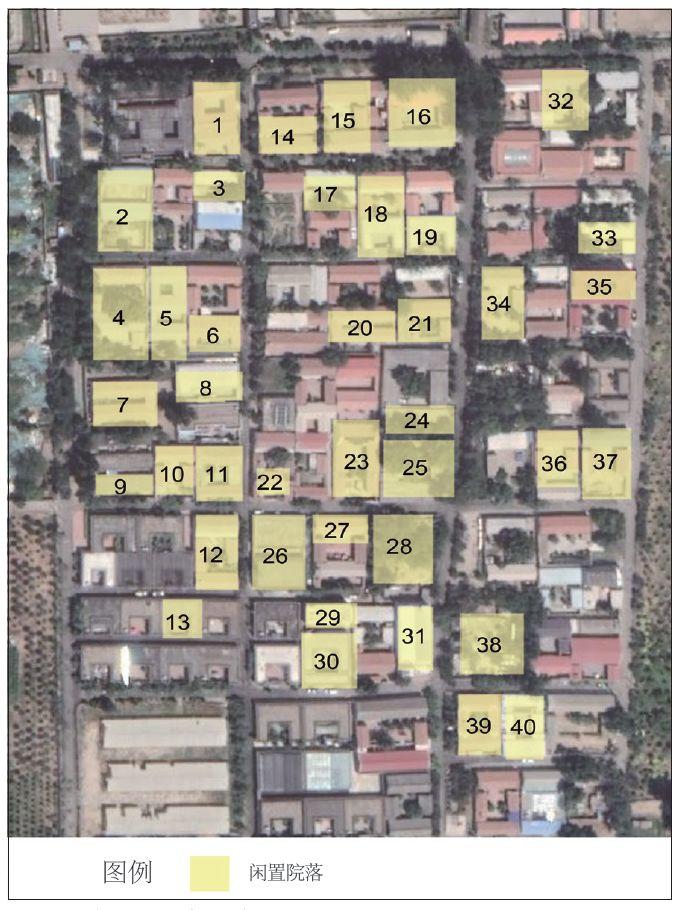

b.满族建筑形式缺失,风貌未能体现民族文化特色

传统的满族民居以三合院或四合院布局,建筑以砖砌或土垒为主,砖砌房屋由青砖、青瓦垒砌而成,土垒房屋为泥草构筑,也有部分民居以青砖、青瓦、泥土瓦混合构筑[12]。一般正房的两侧有竖起的烟囱,又称呼伦烟囱,是满族村民取暖做饭的通风通道;进门的门前设有影壁墙,院落内部有索伦杆,索伦杆是满族建筑的特色组成部分,代表着满族村民的信仰,是满族人祈福祭天的神器[13]。在村庄发展过程中,随着村民宗教信仰的减弱和现代化设施的普及,烟囱与索伦杆已经在满族民居中消失。笔者通过实地走访,对村庄现状的建筑风貌进行了梳理,针对满族建筑文化的传承情况,将现状民居风貌划分为“优、中、差”三种类型(见图2)。相比较传统的规则合院、坡屋顶和青砖立面建筑,越来越多的满族村民更喜欢现代的民居样式,新建的民居建筑不再刻意强调满族的建筑形式,而多采用平屋顶、瓷砖贴面和现代铝合金窗户等风格。从建筑风貌来看,已经无法体现满族的文化特色,整体风貌与其他一般村庄已无明显差异。

图2 村庄建筑风貌评价图

资料来源:作者自绘。

c.特色民族资源未能促进村庄经济发展

巴园子村主要产业为第一产业,村民收入来源为种植与外出务工。村庄有利用满族文化开展旅游活动的诉求,但随着越来越多满族村民外出务工,村庄空心化、老龄化加剧,村庄原本计划开展的民族艺术展演和体验活动由于缺乏村民参与无法进行,使得村庄在满族文化资源利用中,仅以满族民俗村为宣传口号,却没有实际的民俗文化等相关活动项目,反而以瓜果采摘为主,与周边村庄同质化严重、竞争激烈,经济效益不显著。

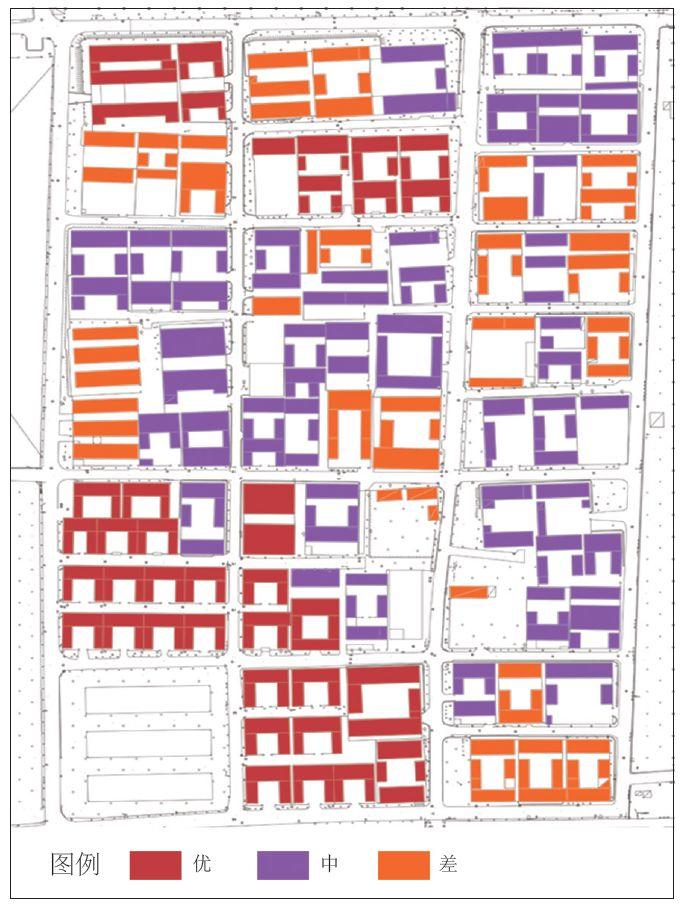

a.强化村庄文化价值,培育多元产业功能

当前,乡村深度体验游已经越来越成为村庄第三产业发展的新趋势。巴园子村满族文化特色突出,历史文脉久远,同时还有丰富的农业瓜果资源。规划将巴园子满族文化作为村庄产业发展的主基调,以巴园子特色文化资源保护传承再开发为目标,打造以“满园”为主题的村庄文化品牌,将产业选择为现代农业和文化体验基地。在产业布局上,形成“一心四片区”,以文化活动中心为中心,以休闲文创基地、骑射乐园、农业体验园、农业科教园四大片区为文化展示传承的主体,不同的产业片区能够使独具特色的民族文化得以充分传承利用,在空间组织上也建立起民族文化与生态自然的良性互动关系(见图3)。

图3 村庄产业功能分区图

资料来源:作者自绘。

以工艺文创、技艺研学、运动体验、巴氏瓜果采摘体验等活动开展民族文化动态展示。农业以巴园子建村史中的巴氏菜园故事为依托,建立满族菜园子体验项目;文化体验基地重点对巴园子特色的运动文化、艺术文化进行展示利用。通过改造文化广场,将其作为民族活动的展示场所和村民休闲娱乐空间。

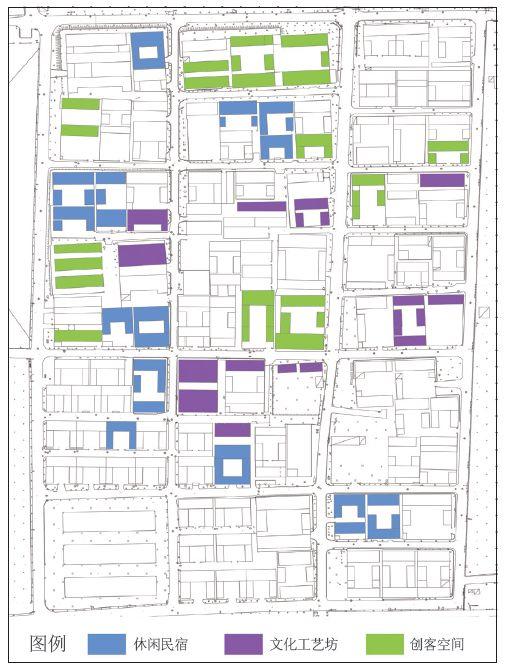

规划重点考虑了40处闲置院落的再利用方式,盘活村庄闲置院落,根据不同院落特点,开发满族休闲民宿、文化工艺坊、创客空间等功能,拓展巴园子艺术和餐饮等非物质文化的展示体验空间,将院落分别作为民宿院、饮食院、艺术院、民俗院等文化展示传承场所,组织村内相关技艺传承人开展技艺研究,同时吸引外来青年创客聚集,以文会友,恢复村庄青年人气(见图4)。

图4 村庄闲置院落功能改造分布图

资料来源:作者自绘。

b.重塑空间文化风貌,突出体现满族风情

村庄民族文化的保护和传承中,实体建筑空间能够最直观地进行文化展示与表达。为了重塑村庄空间中的文化风貌,对现有实体空间更新改造需要以民族风情元素展示为主,构建富有动态活力的空间环境。重点打造标志性场所,同时划定村庄建筑风貌示范区引导村庄整体风貌逐步提升。

(1)标志性场所

富有特色的标志性场所能够体现村庄的文化形象,重现村庄文化记忆,凝聚村庄文化核心,活跃村庄人气。标志性场所应既是景观建筑艺术又是文化载体。村庄目前除村庄入口牌楼外,无任何具有文化标志性的景观建筑场所。规划将村庄北入口处的公共活动场地改造为镶黄旗文化广场,作为巴园子满族文化的核心表达场所和村民日常休憩活动场地,广场紧邻村庄的文化大院和村委会,能够形成一组文化序列。广场以三合院围合形式布局,入口处营造满族传统大门和影壁墙,中心为架景亭与植物围合成的开阔活动广场,东侧由三座满族建筑围合而成,建筑内设满族工艺研学室,动态展示满族工艺文化(见图5)。

图5 巴园子村镶黄旗广场平面图

资料来源:作者自绘。

(2)建筑风貌示范区

村内现已无传统满族建筑风貌,通过现场调研,在村庄西南片区的三合院宅院建筑形式较为统一,规划划定村庄西南片区为民族建筑风貌示范区。以村民意愿为首位,对其建筑立面、山墙、门窗等满族元素进行改造再生,院内增设满族建筑特有的月台,兼顾村民生活习惯和居住舒适度。构建实用性和景观性并存的特色居住院落,以增强宅院的观赏价值和使用价值。

c.优化设施配置,提升村庄文化内涵

少数民族村庄中的文化保护和传承主体是村民,所以在规划中注重提升村民在村庄中生活的幸福感,通过优化村庄公共服务设施配置情况,增强村庄的发展活力,提升村庄的设施环境,改善村庄衰败的困境。

村庄公共服务设施的设置坚持以人为本,体现可持续性和经济性原则,做好服务设施的功能拓展和维护,进一步拓展满族文化的传承和利用价值。规划在村南新增设垃圾收集点一处,对公共浴室和公厕进行设施改造。将2处活动游园改造为满族民俗文化园和满族骑射文化园,在文化广场建设满族文化展陈室。保留现状村委会和文化大院,对村委会大院内的村史展览室进行提升改造,在院内增加村民文化活动室和老年人关怀室等活动空间。同时,做好无障碍设施的规划引导,在村庄建筑、场所出入口处建设无障碍坡道及扶手。

d.优化道路系统,营造街巷文化景观

巴园子村的道路主要分为主路、街坊路、巷道,规划优化原有道路系统,从整体上形成了环形与方格路网交织的便捷道路系统。以环村主路形成村庄外环交通,以巴福大街、巴福西街为村庄主要对外交通道路,横一路、横二路、横三路形成了东西向的主要交通。同时,围绕环村路建设村庄文化景墙。

在街巷景观上,现状村庄入口道路的文化墙对于巴园子当地特色的民族文化展示不足,文化表达形式的感染力和地域特色缺失。针对这种问题,对村庄街巷景观的优化提升重点应建立在展示民族文化元素、提升村庄生态环境上。在主要街道,以文化为依托,丰富绿化层次,选择具有地域特色的灌木与地被植物,结合巴园子特色的瓜果品牌,塑造立体的文化空间。

结语

乡村振兴战略为村庄发展提供了历史机遇,文化振兴是乡村振兴的一个重要组成部分,村庄的文化应在村庄发展过程中得到重视。少数民族村庄的文化不仅体现着村庄的历史底蕴和村庄特色,还能够成为村庄发展的核心资源。当前,少数民族村庄在发展中面临着环境衰败、经济滞后、文化无人传承的问题。面对现实困境,在对村庄文化的保护和传承中,不应将文化单独剥离出来进行研究,应将文化与村庄的发展紧密结合,将村庄的文化资源转变为村庄发展的资本。注重由静态的保护到动态的传承,以非物质文化展示、物质空间文化再现等方式促进文化的保护与传承。巴园子村作为具有代表性的少数民族村庄,通过提取村庄特色民族饮食、艺术、建筑文化元素,挖掘其功能性和价值性,以文化促产业发展,注重村庄风貌的协调,使民族文化活态的呈现在空间中。同时,我们更应认识到,村民始终是文化传承的主体,是活态文化的承载对象,在任何的村庄发展建设中都应以村民的生活感受和发展意愿为首位。在文化保护传承中,不断改善与村民息息相关的设施环境,提升村庄生活环境,才能构建出更富有活力的文化氛围,实现文化振兴,最终形成特色繁荣的少数民族村庄。

参考文献

[1]叶建平,朱雪梅,林垚广,等.传统村落微更新与社区复兴:粤北石塘的乡村振兴实践[J].城市发展研究,2018(7):41-45,73,161.

[2]李铁鹏.乡村振兴战略视角下的乡村文化保护与振兴策略——以沈阳市拉塔湖村为例[J].产业与科技论坛,2018(12):222-224.

[3]赵世林.论民族文化传承的本质[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2002(3):10-16.

[4]熊帼,程子烨,陈鹏,等.乡土文化重塑下偏远民族乡村振兴策略浅思——以元阳县黄草岭乡为例[J].小城镇建设,2019,37(4):109-116.doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.04.016.

[5]史慧劼,陆地.基于少数民族文化特色的村庄规划研究——以《西盟县勐卡镇马散村永俄村民小组村庄规划》为例[J].小城镇建设,2017,35(6):46-55.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2017.06.014.

[6]刘奇.中国乡土社会正在发生十大转变[J].管理观察,2019(6):14-15.

[7]李军,万兆彬,李军明.乡村振兴视域下民族村寨文化重构的内涵诠释[J].三峡论坛(三峡文学·理论版),2019(3):74-78.

[8]李迎成.后乡土中国:审视城市时代农村发展的困境与转型[J].城市规划学刊,2014(4):46-51.

[9]加芬芬.传统文化复兴与村庄文化功能优化[J].探索,2019(2):181-192.

[10]董奇,戴晓玲.小城镇环境整治过程中文化传承策略之研究[J].城市发展研究,2018(7):46-54.

[11]吴云涛,陈伯超,郝鸥.闫家村乡村旅游景观规划中满族文化的表达[J].沈阳建筑大学学报(社会科学版),2013(3):230-234.

[12]李啸辰.满族文化在乡村旅游规划中的应用研究——以河北石城子满族村为例[D].北京:北京服装学院,2018.

[13]周静海,王丹.腰站村满族特色规划研究[J].小城镇建设,2011,29(9):52-58.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2011.09.011.

通知信息

通知 | 《小城镇建设》杂志网站暂停使用,暂启线下投审稿方式

加入我们

《小城镇建设》期待你的加入!

点击图片阅读全文

《小城镇建设》杂志欢迎您的投稿

《小城镇建设》杂志创办于1983年9月,是由住房和城乡建设部主管,中国建筑设计研究院、城镇规划设计研究院有限责任公司主办的学术期刊,是中国城市规划学会小城镇规划学术委员会会刊、中国建筑学会村镇建设分会会刊。杂志定位于县、镇、村规划建设领域,探讨小城镇及乡村规划建设管理的热点问题。目前已被以下数据库收录:

➤ 中文科技期刊数据库收录期刊

➤ 中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊

➤ 中国人文社科引文数据库(CHSSCD)收录期刊

➤ 中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊

➤ “2018年度中国人文社会科学期刊AMI综合评价”A刊扩展期刊

主题与栏目

2019热点主题

美丽乡村、共同缔造、传统村落、特色小城镇、空间规划、绿色宜居村镇

常规栏目

政策研究、规划研究、规划实践、管理与治理、产业发展与运营、人居环境整治、文化保护与传承、风貌与景观、田园建筑、国际视野

投稿邮箱

《小城镇建设》杂志订阅请点击左下角“阅读原文”或文章上方“乡村与城镇建设”查看下方底菜单获取。

《小城镇建设》杂志真诚期待与业内各方进行合作宣传。了解更多《小城镇建设》杂志信息,请搜索微信公众号“乡村与城镇建设”或识别下方二维码关注。

电子信箱:xczjs@vip.sina.com

bj_xczjs@vip.163.com

咨询电话:010-88362101/68340120

原文始发于微信公众号(乡村与城镇建设):荣玥芳 高溪 | 乡村振兴背景下少数民族村庄文化保护与传承策略研究——以北京巴园子村庄规划为例

规划问道

规划问道