本文为中规院(北京)规划设计公司建筑设计所周勇所长在“2018年度CAUPD业务交流会”上做的报告,感谢作者悉心整理&授权发布。感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

作者∣周 勇

中规院(北京)规划设计公司建筑设计所

改革开放四十年来,我国的城镇化率从1978年的17.92%逐年增长至2018年的59.58%,实现了一个前所未有的“中国速度”和“中国奇迹”。然而,这种粗放式的快速发展也带来了许多“城市病”问题,环境不堪、韧性不足、功能欠账等等。2017年,住房和城乡建设部部署开展的“双修”工作,是城市更新在存量时代的中国在地性创新,补短板、补欠账,长远结合、内外兼修,实现当前城市发展方式由粗放外延向高效内涵转型的要求,应对中国城市“成长的烦恼”,我国城市发展转型也正式进入“双修时代”。

自2016年的三亚“双修”试点工作以来,笔者相继参与了多个“双修”实施类项目,对于“生态修复、城市修补”的认识也随之不断拓展、持续深入,结合海口市城市更新三角池示范区项目(以下简称“三角池项目”),本文分享了笔者的阶段性思考。

“海口城市更新”工作是中国城市规划设计研究院继三亚“生态修复、城市修补”试点工作之后的又一次多专业集团军作战,是三亚试点工作的“升级版”。其技术工作框架可以用三句话来概括:以行动纲领为引领、以系统专项为支撑、以示范项目为抓手。相应的,框架结构上分为三个层次,顶层设计层面是行动纲领,中间层面是六个专项规划,位于第三层次的是示范项目,三角池项目就是首批落地实施的综合性示范项目之一。

三角池片区从近百个备选的城市节点和片区中被抽取出来,成为庆祝海南建省办经济特区三十周年精品工程和海口城市更新首批综合性示范项目,是项目技术团队参考民生性、系统性、代表性、认同性、可实施性等多方面的因素,海量、细致的分析比较工作的结果。

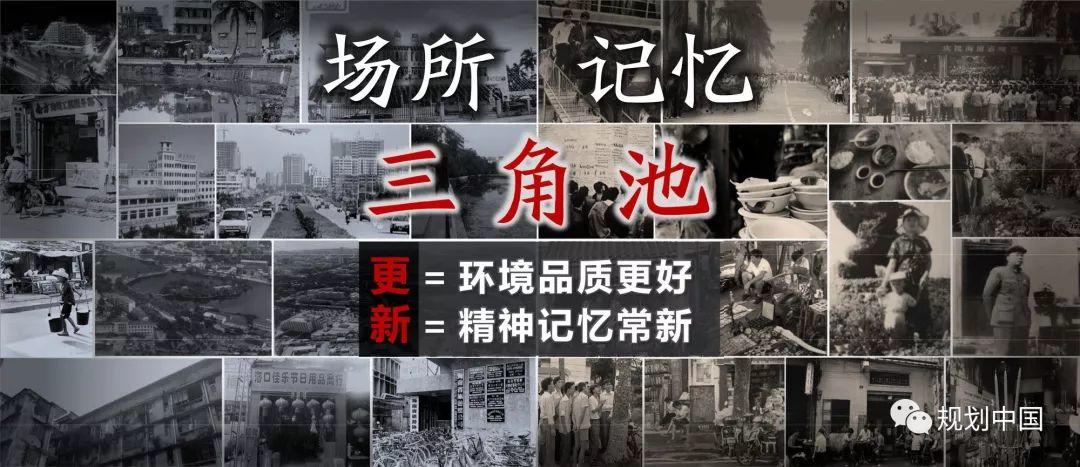

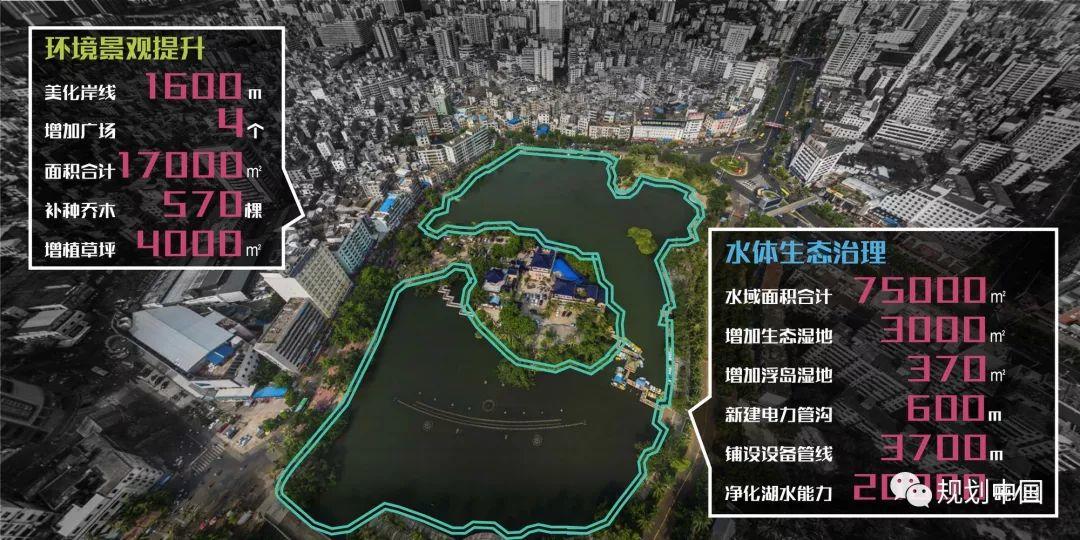

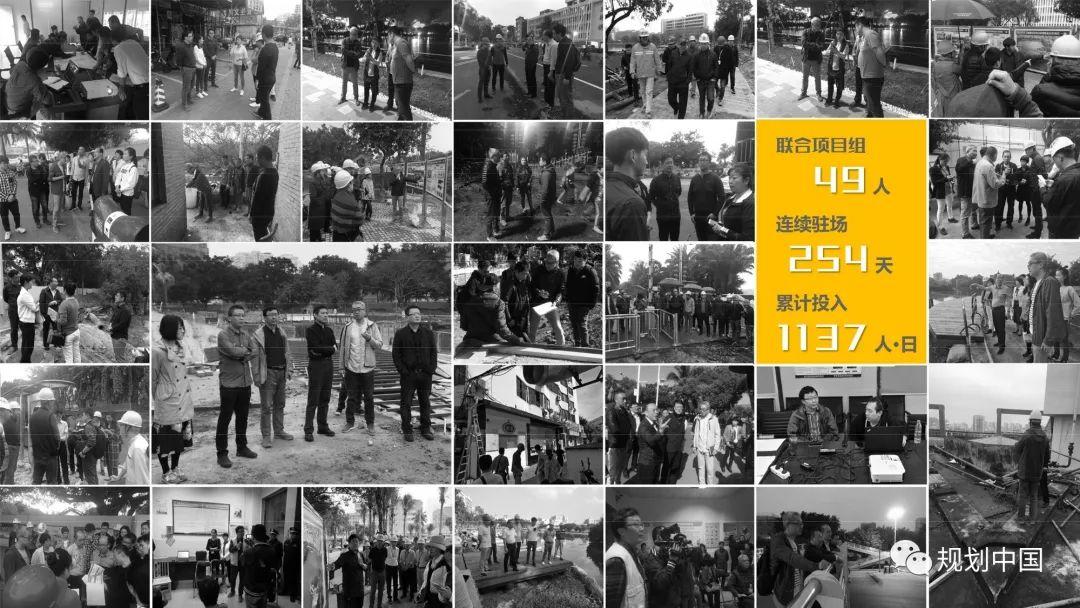

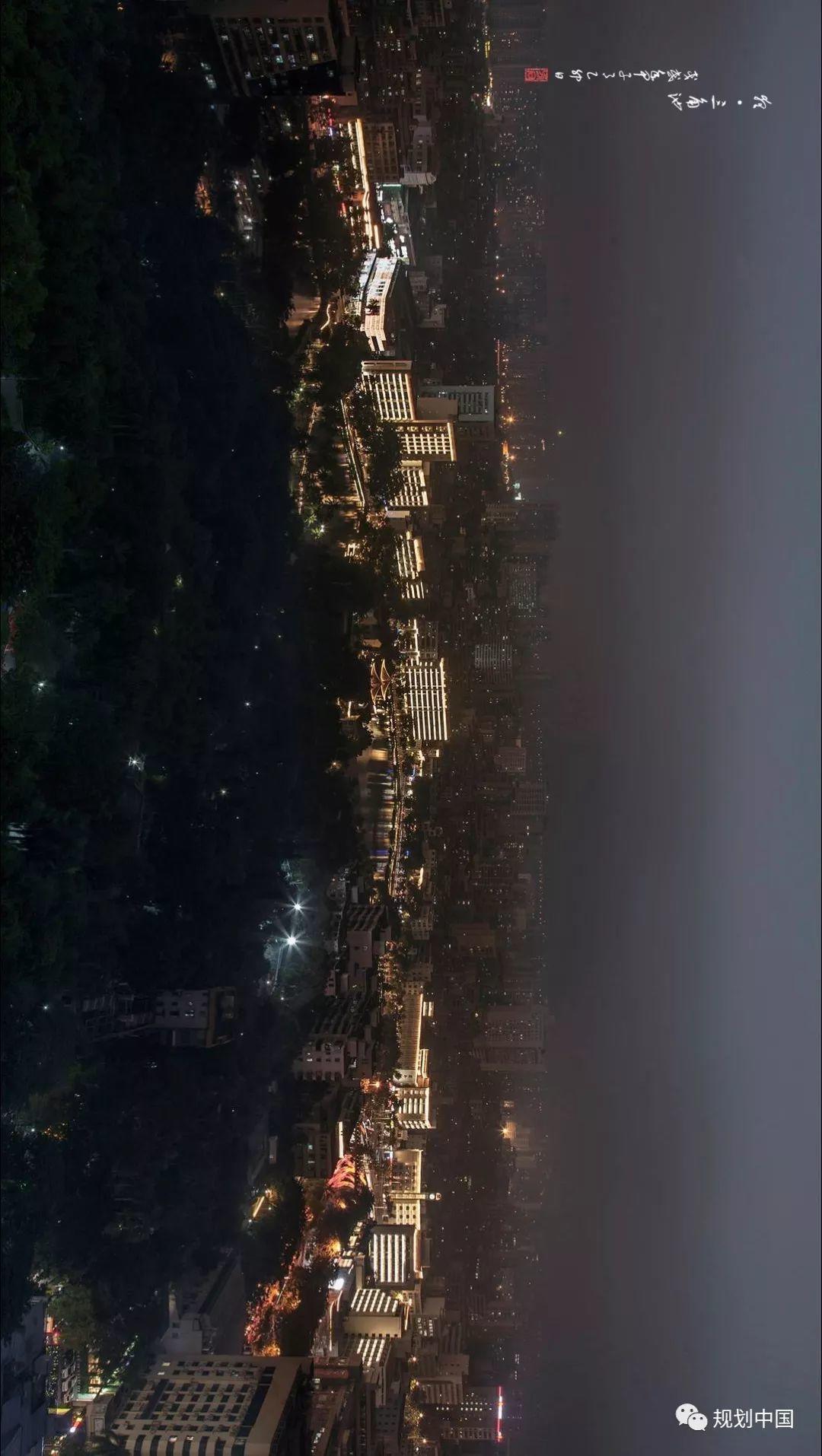

项目做了三件事:第一是描绘了“最海口”的片区发展愿景,向本地百姓和外地游客提供“最海口”的市井文化体验,并得到了人民日报客户端的专题点赞。第二是勾勒了两个亮点,即场所和记忆。除了传统认识上城市更新 “重塑环境场所”的“规定动作”,还出色完成了“重现记忆场景” 的“加分动作”。第三是搭建了实施、宣贯和管理三个平台,创新“全程陪伴”的技术服务方式,及时化解各方的矛盾和冲突,保证项目按时、保质、足量落地实施,最终实现“环境品质更好,精神记忆常新”的三角池更新。

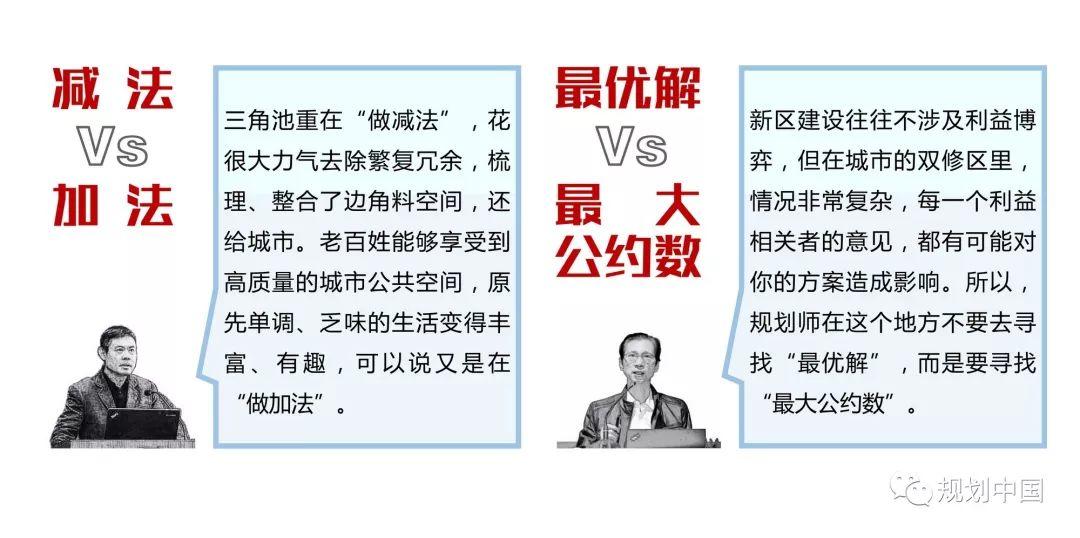

涉及有形的环境空间和无形的场所精神,三角池的工作内容非常庞杂,在有限的时间、空间内高质量地完成这些工作,可以说是一项“不可能完成的任务”。从甄选策划、规划设计,到最终实施见效的全过程,项目技术团队的所有工作都遵循着 “最大公约数与最优解”、“减法与加法”的基本原则。

现状沿街商业店面,改造前的状态是广告几乎糊满了建筑,颜色、材质千差万别,建筑风貌整治工作清理了违章广告,统一了建筑色彩。而对于违法建设、安全隐患等危及人民群众生命和财产安全的问题,则采取“零容忍”的态度,全力配合相关责任部门一追到底,坚决予以纠正,守住生命的红线和安全的底线,可以说都是在空间上做减法。

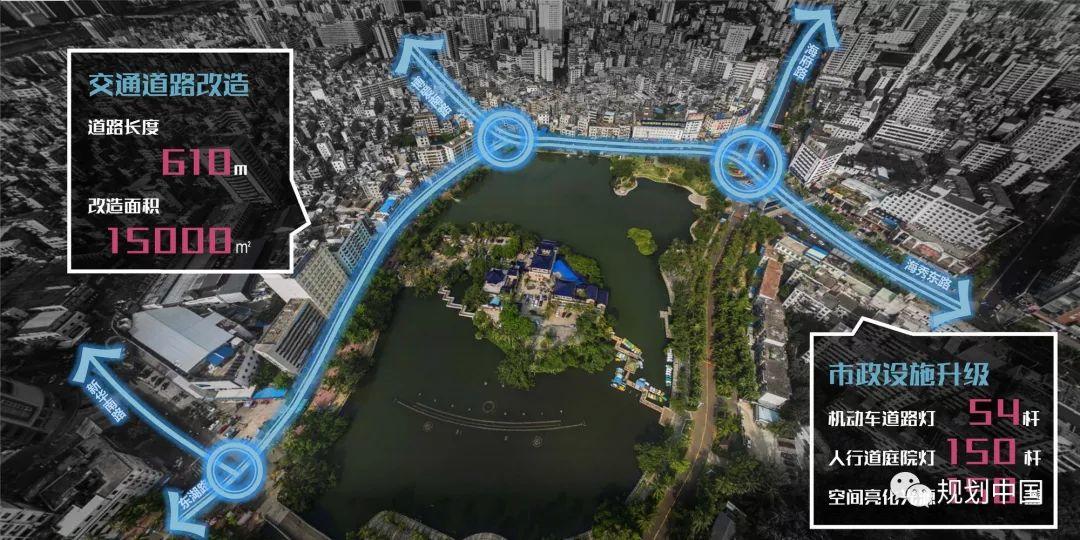

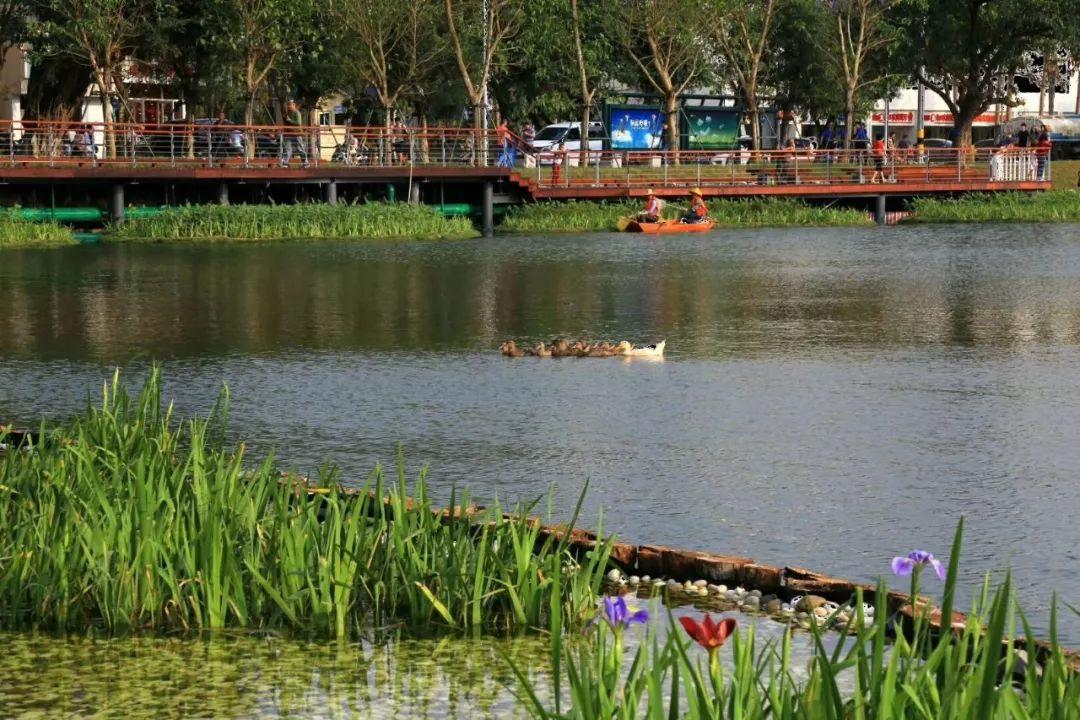

博爱南路-海秀东路-海府路交叉口是个超大的异型路口,最大的问题就是空间利用效率低,大而无当,对于行动不便的行人,过马路非常麻烦。新的路口方案把原有路口很多低效、甚至是无效的空间,整合起来变成景观广场,还给城市、还给行人。此外,东西湖沿岸在改造前有很多消极的“边角料”空间,日常的状态是杂草丛生,藏污纳垢,也是各种不文明行为的温床,景观环境设计将这些消极空间整合起来,变成滨湖广场和步道,也是在做空间的减法。

湖心岛建筑群由陈年烂尾楼向“最海口文化体验馆”的华丽蝶变,是一个 “生活做加法”的典型例子。湖心岛建筑建于上世纪80年代,之后一直处于烂尾的状态,但是海口方面最终决定花大力气保留下来,主要的原因是湖心岛建筑群是三角池片区的一景,不管是对于附近的街坊邻居还是当年的闯海人来说,它都是承载城市记忆、激发认同感的一个身份符号。但是现状建筑能看不能用,平时作为杂物仓库,疏于维护,局部屋面和墙体都已经塌了。规划设计方案把湖心岛建筑进行加固改造,重新划分内部空间,植入了社区舞台、市井茶馆、人才服务中心、闯海记忆厅等等一系列面向城市、服务百姓的功能,打造“最海口文化体验馆”。

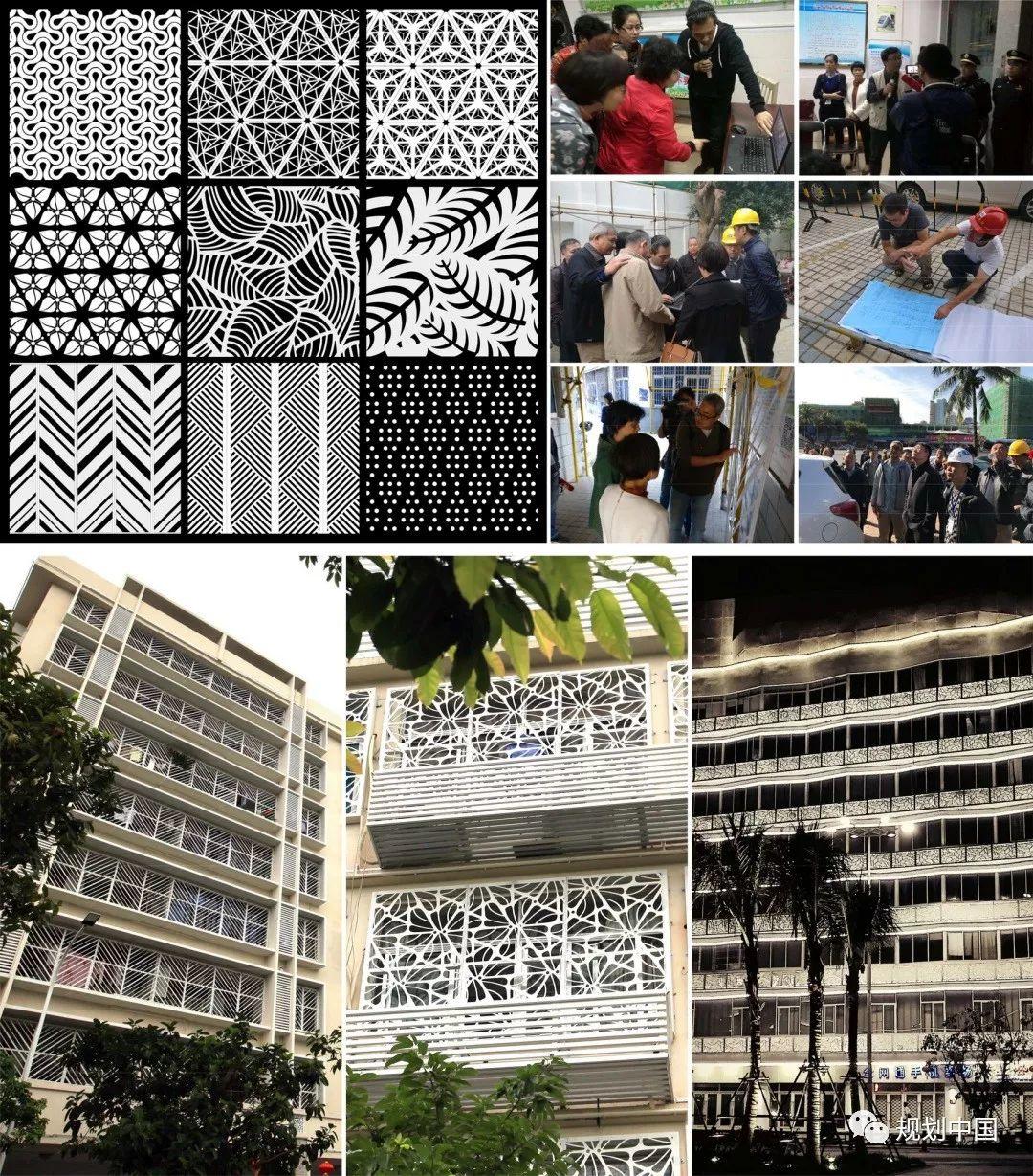

项目实施临近一半的时候,住宅防盗网的拆除与更换工作遭遇了社区群众的阻扰,甚至导致施工进度一度陷于停滞。多数住户对艺术型防盗网的安全性、耐久性心存疑虑。面对众多不配合工作的住户和几乎陷入停滞的工程进度,施工单位压力山大,建议立即调整防盗网方案。现场工作组不等不靠,在社区街道办的大力支持和帮助下,第一时间组织技术人员和施工单位、建设单位一起走进住户家中,逐户查看防盗网的安装和使用情况,面对面详细解释防盗网的设计规范、材料规格、安全性能、耐久性能等一系列大家关心的问题。此外,组织社区群众代表召开防盗网设计方案专题沟通会,就防盗网相关的热点问题逐一详细解答,并耐心听取方案的合理化建议。与此同时,与施工单位充分对接,在综合考量材料及时间成本的基础上,共同制定切实可行的防盗网优化方案,最终得到各方的理解和认可,保证项目的顺利实施。

妇女儿童医院位于博爱南路-海秀东路-海府路交叉口东北角,正对新三角池广场。建筑风貌整治方案利用观光电梯的高耸体量,将其改造为新南洋风格的钟楼,夜间配合灯光渲染,成为路口城市空间的点睛之笔。由于中心城区城建基础资料的严重缺失,直到钟楼钢柱基槽开挖时,才发现设计方案无法实施。工程进度因此放缓,楼内业主频繁投诉。迫于工期压力,施工单位提出取消钟楼方案。建筑设计所的两位主任工程师立即飞赴海口,会同驻场同志,连续三天现场蹲点,分析各种潜在问题与可能的解决方案,并与施工单位、勘察单位反复研讨,夯实方案可行性,最终巧妙地解决了这一技术难题。

中心城区的“双修”工作具有很强的社会性,一个优秀项目的最终落地,一定是社会上下、多方合力的结果,过程中必须尊重、倾听、回应各方的利益和诉求,因此要求目标导向的“最大公约数”。同时,技术人员也要坚持原则、权衡利弊、守住底线,凭借精湛的专业素养求问题导向的“最优解”。而对于有形的环境空间,规划设计工作重在“做减法”,去除城市有机体的繁复冗余,整合有限的空间资源成为林荫广场、滨水平台,再还给城市,还给老百姓。这些高品质的城市公共空间又为人的活动提供了多种可能性,丰富了市民生活,是在生活上“做加法”,其实也是“舍”和“得”的辩证关系。

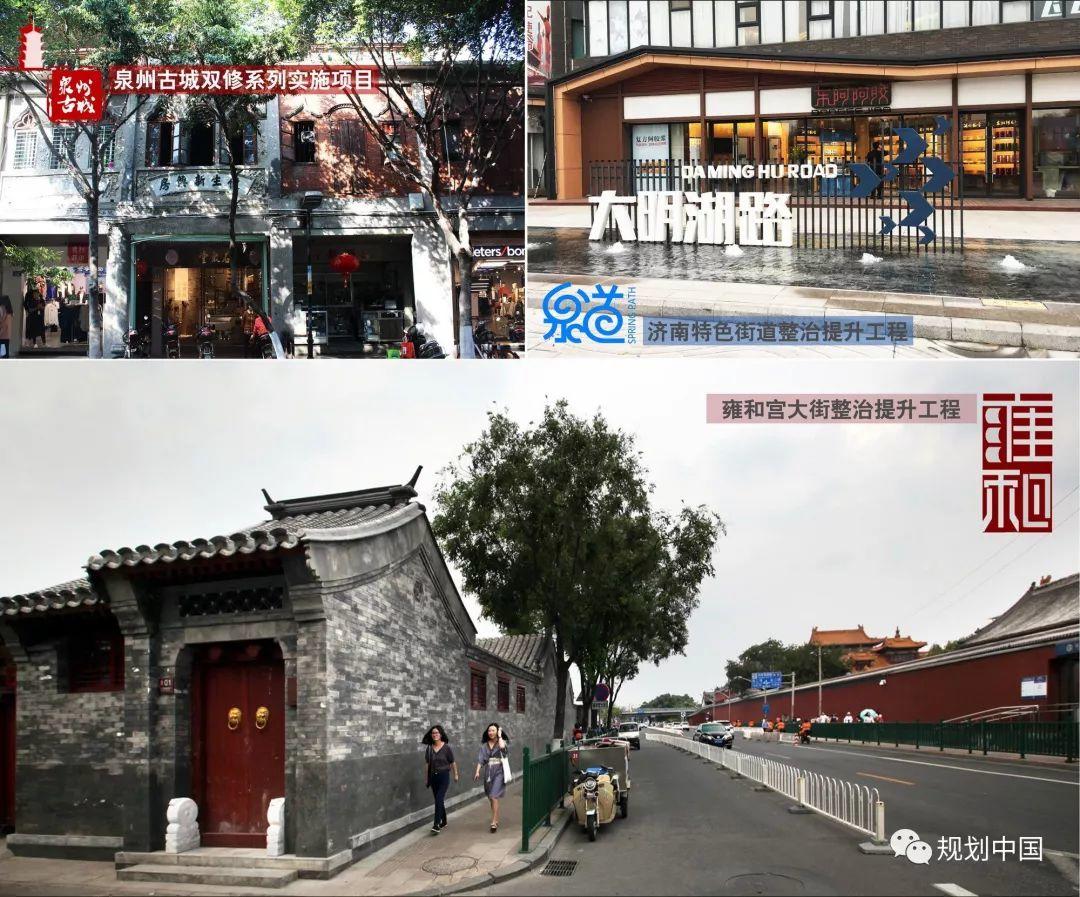

三年来,笔者所在的中规院(北京)规划设计公司建筑设计所相继承担了海口、北京、济南、泉州等多个城市的近十个“双修”实施类项目,可以说,每一个都是一道复杂、难解的数学题。但是,笔者认为:只要找到了正确的算法逻辑,再难的题也有解,而“最大公约数与最优解”、“减法与加法”正是解决中心城区“双修”难题的“算法逻辑”。不管是“减法”还是“加法”,都是建立在对每一个特定城市的扎实研究和深刻理解之上的,因城施策;而双修工作的社会性,又要求专业技术人员心怀民生诉求的“最大公约数”,精耕细作专业问题的“最优解”,因势利导。

感谢王凯副院长、张菁副总规划师的理解和支持!感谢海口集团军领导和战友们的帮助和配合!感谢联合项目组316个日夜的辛勤工作和集体智慧!

项目组名单

主管院领导:王凯、张菁

主管所长:郑进

项目负责人:周勇

所级技术负责:方向

项目组成员:何晓君、房亮、鲁坤、孙书同、申彬利、张迪、王冶、吴晔、莫晶晶、杨婧、耿幼明、张福臣、戴鹭、万操、刘自春、秦斌、王丹江、胡金辉

其他参与单位:

中国城市规划设计研究院·园林景观工程设计所

交通工程设计研究所

深圳分院照明中心

水环境治理所

原文始发于微信公众号(规划中国):城市双修实践中的算法逻辑 —— 以海口市城市更新三角池示范区项目为例

规划问道

规划问道