编者按

社区是社会治理的最小单元。在我国城镇化加速的背景下,社区如何治理、如何发展,基层社区治理体系如何构建,是一个亟待破解的新课题。人民日报点赞的这个社区又是如何做的?

社区作为一种社会地域共同体,是城市治理的基本单位,社区治理是国家治理体系的基础,是政府惠民政策落实“最后一公里”的重要环节。

近5年来,党和政府更加重视城乡社区在社会治理中的重要作用。注重完善城乡社区治理体系。

不过,与人民群众新期待、与社区治理现代化新要求、与我国经济社会发展新形势相比,城乡社区治理还存在一些不足。主要表现在:城乡社区治理的法治化、科学化、精细化水平和社会活力还不够高,社区治理体系还不完善,居民参与社区治理的能力还不够强。

城乡社区治理面临挑战

持续了30多年并仍在快速推进的城镇化和人口大规模流动,给完善城乡社区治理带来了巨大挑战。

工业化重大转型期,是说一个国家的城镇化率达到50%左右时,往往是社会矛盾高发期。这是因为城镇化不仅带来生产方式的巨大变化,而且会带来人们思想观念、居住方式、生活方式乃至生活细节的巨大变化。

这些巨大变化叠加在一起,必然导致社会矛盾增多。我国城镇化率于2011年突破50%,进入到以城市型社会为主体的新时代。

随着城镇化的快速推进,未来还将有一大批农业转移人口市民化。这就对统筹城乡发展、解决好事关城乡社区居民群众切身利益的问题、增进城乡居民的获得感提出了更高要求。

完善城乡社区治理、促进社区治理现代化,就必须不断满足这些要求。

改革开放近40年来,我国经济社会发生了天翻地覆的变化,社区的类型和特点也发生了巨大变化。

从过去的以普通街道居民区、单位大院社区和农村社区为主的社区类型和邻里关系转变为各类商品房小区、房改房小区、回迁房小区、新型农村社区等社区类型和邻里关系,我国社会正在从熟人社会转变为陌生人社会。

同一社区的很多居民之间互不相识、来往较少,社区凝聚力下降,协调居民关系、化解社区矛盾、有效传达党的路线方针政策面临新的问题和挑战。从熟人社会向陌生人社会转变是现代社会发展的一大规律。

如何在陌生人社会的现实条件下提高社区治理水平和凝聚力,打造邻里守望相助、融洽和睦的现代社区,考验着社区管理者的智慧。

02

城乡社区治理不同模式

我国地域辽阔,不同地方自然、人文条件各异,社区的情况更是千差万别,因而各地从自身实际出发开展的社区治理创新实践也多种多样。

从比较成功的案例中,可以总结归纳出四大创新模式,它们之间既有共性又有特性。

共性是:无论哪一种模式,都始终坚持党的领导、发挥基层政府主导作用,并注重激发社会的活力。

特性是:在不同模式下,不同的治理主体发挥作用的程度不同,动员和利用社区治理资源的方式不同。

一是行政主导模式。这主要是指政府依靠自身行政力量提供社区公共服务、完善社区治理架构、培育社区自治组织、推动社区公共参与的治理模式。

这一模式的优势在于组织能力强、效率高,成功的关键在于选拔出了能够坚持党的全心全意为人民服务宗旨、愿意扎根社区踏实做事的优秀基层干部。因为有干劲、有智慧、有担当,所以他们能够充分发挥职能作用,同时也能积极调动市场力量、发挥群众积极性。我在北京、上海、成都、福州、厦门等城市都发现了这种模式。

二是市场运作模式。这是指依靠市场主体如房地产企业、物业公司等提供社区公共服务、培育社区自治组织、推动社区公共参与的模式。

它是住房体制改革后诞生的一种新模式,主要存在于商品房小区。该模式成功的关键在于:有愿意主动承担公共服务职能和责任的具有强烈社会责任感的企业家。比如,武汉的百步亭社区就属于这种模式。

三是社会自治模式。这主要是指社会力量尤其是社区居民自发组织起来推动社区社会组织发育、处理社区公共事务、推动社区公共参与和提供社区公共服务的模式。

这一模式的优势在于社区居民熟悉自己身边的事务、了解群众的诉求,因而治理方式和治理内容更易符合居民群众的实际需要。但与行政主导模式和市场运作模式相比,社会自治模式的发展比较滞后。

四是专家参与模式。这一模式主要是专家学者通过提供咨询或直接介入的方式参与社区事务,为城乡社区治理创新提供必要的智力支持和社会资源。

它的优势在于专家学者熟悉社会治理的发展趋势和脉络,可以做出较好的制度设计;同时,专家学者的立场比较客观,有利于探索改革方向。在北京海淀区开展的“清河实验”试点社区,就属于这种模式。

这四种模式各有利弊。所以说,目前已经取得成功的模式在未来是不是可持续,还需要进一步观察。

03

社区治理创新范本

“把牡丹社区这个基础羸弱的试点搞起来,幸福沈阳、共同缔造,我们就有底气,干部也有信心了!”近日,在沈阳皇姑区调研,该区主要负责人感叹。牡丹社区硬件最差,基础设施最破,居民“等靠要”的依赖思想严重。经过包区干部几个月发动鼓劲,干群一起动手将其美化成了大花园。试点工作有成效,意义不凡。

《 人民日报 》( 2017年08月16日 01 版)

”

2017年8月16日,人民日报发表《搞试点要会捏硬柿子》,赞赏牡丹社区作为沈阳市共同缔造的试点单位在试点工作上卓有成效,意义不凡。

牡丹社区位于皇姑区牡丹江街2号甲,隶属三台子街道,辖区占地面积29万平方米,居民楼建于上世纪八十年代,是一个典型的开放式老旧小区。

牡丹社区是沈阳市开展“幸福沈阳 共同缔造”行动的54个试点社区之一。在缔造行动中,牡丹社区将被称为“八大栋”的八栋老式五层居民楼作为一期试点,共涉及居民634户,1039人。

幸福沈阳共同缔造,是沈阳市第十三次党代会作出的决策部署,是《沈阳振兴发展战略规划》的重要内容。

按该活动的规划,幸福沈阳共同缔造行动,将以社区为基本单元,以基层党建为引领,以群众参与为核心,以培育精神为根本,以奖励优秀为动力,以项目活动为载体,以分类统筹为手段,力争经过2年左右的实践探索,在创新体制机制、培育社会组织、壮大基层骨干、塑造共同精神等方面取得明显成效,基本建立起“纵向到底、横向到边、协商共治”的社会治理体系。

房前绿地花园

1

牡丹社区问题难在哪里?

1.1 社区治理方式需要转变

在经济社会剧烈转型的今天,市场化带来的社会资源重新分配引起了社会阶层分化与社会空间结构的重组,原有的以单位制为基础的治理模式已日渐不能适应新的复杂局面。以往能依赖单位解决诸多管理事务,而今单位退出社区治理,需要居民自己亲身介入,社区治理方式需要转变。

1.2 人口老龄化严重

牡丹社区现有居民10269人,牡丹社区人口老龄化严重,占到30%;居民中近80%是沈飞的职工与家属;社区党员数量多,在牡丹社区的各项活动中,党员往往发挥着重要的模范带头作用。

1.3 社区硬件环境落后

在硬件环境层面,社区楼栋设施老化现象严重,在环境卫生与道路交通等方面的管理由于主体的缺位,亦存在诸多问题。社区的居民楼多为5-7层,楼道窗户的破损较为严重;房前屋后的范围多被一层住户围合或弃管,其整体风貌欠佳,公共属性未能得到彰显。

1.4 沈飞文化缺乏传承

作为典型的旧单位制社区,沈飞文化无疑是牡丹社区的重要精神承载。而在目前的小区环境中,却难觅沈飞的踪影。

社区内的活力小空间与涂鸦棚

2

牡丹社区如何改变?

牡丹社区之变是今年2月沈阳市委在全市开展“幸福沈阳共同缔造”活动结出的果实。市委提出,以社区为基本单元,以基层党建为引领,以群众参与为核心,力争经过两年探索,基本建立起“纵向到底、横向到边、协商共治”的社会治理体系。

“‘政府管理’为主的治理模式已不能适应群众需求。”市委副书记韩东太说,“就拿社区来说,4000多个社区,六成多没物业,百姓不参与,投入再多也不可持续。”

居民点滴奉献改变社区面貌

“100元不多。”老吴到社区放下100元钱,还有些不好意思。几乎同一时间,86岁的白铁民给了儿子200元,“小区广场要改造,这是咱家的一点心意,你给社区送过去。”

这两人都是皇姑区牡丹社区的普通居民,但又有不一样的地方,老吴家是低保户;白大爷家有个盲残儿子,生活并不富裕。

牡丹社区居民所做的点点滴滴正一点点改变小区的面貌,有人捐钱了,接着就有人捐物:人大代表王健、欧阳伟强个人出资购买了20组休闲座椅;王娟、张国利两位人大代表出资让小区增添了盎然绿意。也有人在为小区的改造出力:和社区工作人员一起拆违建,和工人一起粉刷外墙、种花草,跟踪工程进度。

小区的点滴变化后面连着一个个名字——80岁的张桂琴,86岁的曲伟堂,82岁的“园艺能手”熊福林,80岁的缔造骨干王纯智、吴德旭、王英波,76岁的老党员王文义……

200人次,72000小时,56.79万元,这三个数字代表的是志愿者出让劳力的人次和劳动时间,及242医院、沈飞集团、航空实验小学等单位和居民为小区改造筹资的款项。

用社区居民的话说,“人多力齐推山倒,众人拾柴火焰高。”的确,牡丹社区开展的缔造行动充分印证了这句话的含义。

党员的身体力行

牡丹社区书记王莉红说,牡丹社区党委下设10个党支部,有167名在职党员,这些党员在社区开展缔造行动中,起到了非常重要的带头和引导作用,功不可没。

事实上,在缔造行动一开始,针对群众缺乏系统组织,没有凝聚力的问题,牡丹社区就采用了“专职委员+兼职委员”的模式,确定社区书记为构建区域化党建工作第一责任人,将皇姑区民政局、沈阳飞机工业(集团)有限公司工会、242医院、航空实验小学等单位的各个党组织力量凝聚起来,组建社区大党委,在缔造过程中起到了牵引力的作用。

沈飞文化、沈飞精神的传承

牡丹社区内居住的老人大约80%都是沈飞集团的退休人员。提起沈飞老人们如数家珍:先后试制成功了中国第一架喷气式歼击机-歼5飞机;第一架喷气教练机-歼教Ⅰ飞机;第一架超音速歼击机-歼6飞机;第一枚地对空导弹-红旗一号导弹……

这个创造了中国航空史上的一个又一个“第一”的企业,其企业文化、企业精神已然深入每位退休员工心中。于是,牡丹社区以沈飞形成的产业文化为载体,发动群众深入挖掘沈飞特有的企业、人文文化,用共同记忆唤醒共同意识为切入点,弘扬历史引导时代精神。

通过“沈飞老故事”征集活动,牡丹社区遴选出最能代表沈飞精神的照片,制定明信片,发放到居民手中,宣传发扬劳模精神。利用资源优势,激发基层力量,宣讲劳模故事,传承工匠精神,让沈飞文化、沈飞精神再一次在居民心中绽放。

居民绘制牡丹涂鸦

3

规划助力牡丹社区共同缔造

由中山大学城市化研究院与广州中大城乡规划设计研究院有限公司联合组建的工作坊团队从2017年2月至今多次前往沈阳市牡丹社区,参与牡丹社区的共同缔造活动。

牡丹完整社区示意图

1

多方媒介再现社区风貌

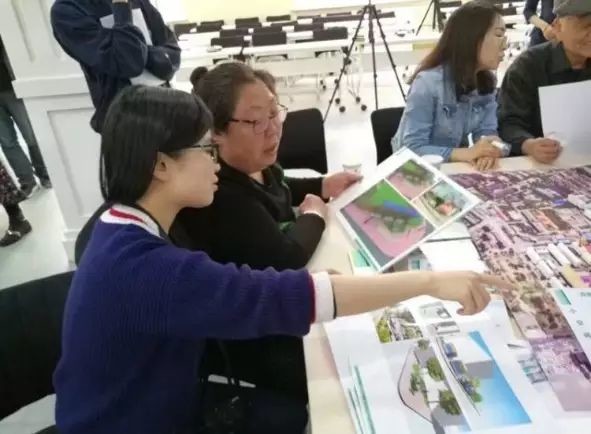

2017年4月20日,工作坊团队与社区共同组织并开展了针对牡丹社区的别开生面的“参与式规划讨论会”。规划师们专门制作了楼栋的模型以方便居民现场指认问题及具体地点,将调研走访的照片专门打印制作成照片墙,并制作以歼击机为主题的宣传海报,在社区办公楼前摆放宣传;同时规划师们还制作了视频、PPT等展示材料,以便在讨论会上与社区居民们交流分享。

居民围绕模型展开热烈讨论

2

多方媒介再现社区风貌

工作坊团队引导居民从自己身边谈起,发现身边存在的问题、欠缺的服务、可利用的空间与文化等。针对居民提出的问题,工作坊成员在现场对问题进行分类,归纳为牡丹江街、楼道设施、房前屋后、房屋改造、公共设施五大类问题。

居民提出的问题归为五大类型

3

共同商议解决措施

针对不同主题的问题,由工作坊成员根据卡纸上的问题对居民进行发问与引导,大家集思广益,共同探讨解决问题的办法。“规范整理废品回收站”“广场要多安置木凳、凉亭”等四十余条凝结了牡丹人思考与智慧的建议应运而生。很多困扰社区许久的治理顽疾,也在规划师和群众群策群力下找到了良药。

4

化居民建议为行动方案

2017年5月6日,社区规划团队将居民提到的五大核心议题进行统筹考虑,形成了六大行动计划。通过锅炉房改造、门窗整治等完善牡丹社区的设施;通过航天广场、牡丹广场等节点改造设计进行空间美化;通过人行道建设提升牡丹江街的整体品质;通过文化浮雕墙、宣传栏等塑造社区的沈飞文化特色;通过社区能人的挖掘、牡丹公约的制定凝聚群众共识;通过楼栋自治共管小组推进社区清洁工程,构建干净整洁的新牡丹。

居民大都从推动方案落实的角度给出进一步建议,有居民提出即使拓宽了人行道,也需要对牡丹江街现在比较大的树根进行移除;有居民认为儿童乐园可以设置入口提示安全牌,避免不必要的纠纷等。从问题的发现到方案的建议,居民集思广益、各抒己见的过程,正是共谋公建的过程,也是共同精神培育的过程。

工作坊团队制作模型与展板再次与居民交流

5

培训社区规划师

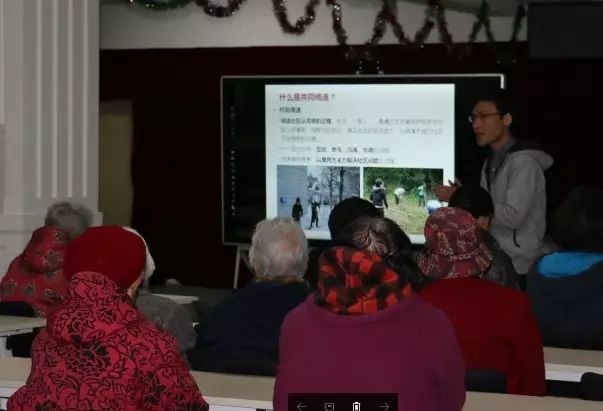

社区工作坊以牡丹为试点,面向社区热心人士、中青年骨干以及社会组织代表开展“社区规划师”培训。规划师从如何改造房前屋后空间、如何通过活动凝聚共识以及老旧小区如何缔造三个层面,对社区规划师在其中的作用发挥进行了详细的解读,帮助社区骨干们进一步理解了共同缔造的深层次内涵以及具体操作过程中的要点与技巧,提升群众参与社区规划的能力。

工作坊团队为居民开展社区规划师培训

共同缔造为牡丹社区的转型发展提供了路径与平台,但共同缔造绝非包治百病的灵丹妙药,它需要深刻认识到群众参与在其中发挥的核心作用,转变政府的“台前角色”,而化身为幕后的引导者,最终实现自上而下与自下而上的有机统一。

来源:综合人民日报、沈阳日报、中国社会科学网、微信公众号“SYSU城市化研究院”

相关阅读

看到这里,为牡丹社区治理点个赞吧!

规划问道

规划问道