楼下村,位于宁德福安市东南部的虎头山下、柏柱洋西南麓,距福安市区30.5公里。楼下村最大的特色就是古民居,古民居大多建于18世纪的后期,迄今已有二三百年。各幢民居之间布局合理,整齐有序,结构严谨。集群性鲜明,富有清代江南民居风格。

2008年楼下村被福建省人民政府评为省级第三批历史文化名村。2016年被列入第四批中国传统村落名录。

村落背倚笔架山,青峰高耸,上有“九曲岭”盘旋入云直通松罗乡;村前田连阡陌、一马平川、沃土流膏,四季青黄更替,物产丰饶。

楼下村鸟瞰图

楼下古民居

我初去楼下村是2011年9月,至今整六年,这六年之中去了多少趟我自己也记不清了,第一次去时有福安市博物馆馆长陪同,走完二十几座民居后感觉好像在同一座建筑里面。2013年我有幸参与了狮峰寺的修缮,一次次的走入每座古宅,慢慢的才发现,真是佩服老前辈匠师的智慧,虽然每座建筑的布局和结构基本相同,但是构件形制的变化让人惊叹。楼下村的建筑平面布局分为门楼,天井,两侧厢房,主座,后天井,后两侧厢房,建筑形制为悬山屋面,门楼和两侧厢房为二层单檐,主座厅前立面为单檐,后立面为重檐,左右次间、梢间为二至三层房屋,总高度将近十米,后两侧厢房为二层单檐,后天井布有蓄水池,作为家用水源和消防备用。村中部分建筑的后围墙设有照壁,像后院墙设有照壁的在我们省内每个区域都有,但是没有楼下村那么多,照壁的形制各异,飞檐翘角,灰塑彩绘内容丰富,内部的门窗雕刻几乎没有一座雷同,非常的精美。

楼下村的建筑特色就是房屋高大,进大门就设了插屏门,两侧厢房设二间所以天井宽大采光效果非常好,屋内、天井地面和廊沿全部采用三合土。

楼下村的建筑特色就是房屋高大,进大门就设了插屏门,两侧厢房设二间所以天井宽大采光效果非常好,屋内、天井地面和廊沿全部采用三合土。

门楼的内侧立面

进入门头房插屏后,就能感觉到四围有屋的四合院有天有地,这样的建筑围合感极强,身处其中,就像完全处在自己的小天地里头。

主座前立面

内部梁架结构

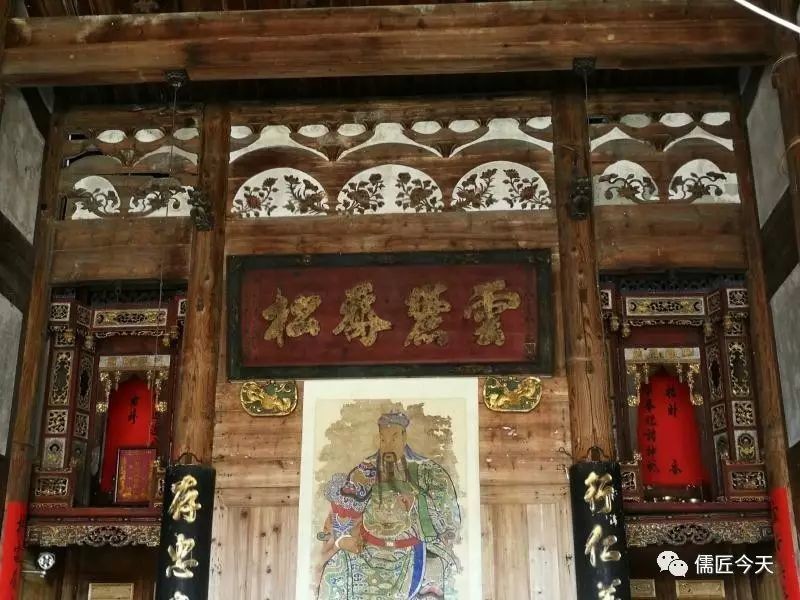

楼下村家家户户都在插屏门两侧设有祖先神龛,神龛形制各异,但是工艺精良,这说明了他们对祖先的敬重。

神龛

主座的后立面多为上下重檐,左右两侧的后厢房为单檐。有幸的是此次探访还有一位对古建筑感兴趣的狮峰市顿照师傅陪同参观。

主座后立面

后天井蓄水池

村落古民居的斗拱、轩顶等建筑构件富有特色,不同时期形制的斗栱见证了建筑构件形制的历史演变。

民居轩顶基本以船蓬轩为主,有特色的是廊柱外再设一个轩顶。

民居轩顶基本以船蓬轩为主,有特色的是廊柱外再设一个轩顶。

固定在悬山脊桁条(栋梁)头上的悬鱼雕刻有八卦、太极、万字纹、莲花等。初时造型和含义无非是为讨口喜,如“双鱼喜庆”,也就是雕两条尾部相交的鱼,上面有“水”字,加上莲花,就成了“年(莲)年有鱼”“吉庆有余(鱼)”。后来逐渐脱离鱼的形象变异,转成传统图案、雕刻造型等,除了讨口喜之外,更多有炫耀自己寓所的意思在里面。

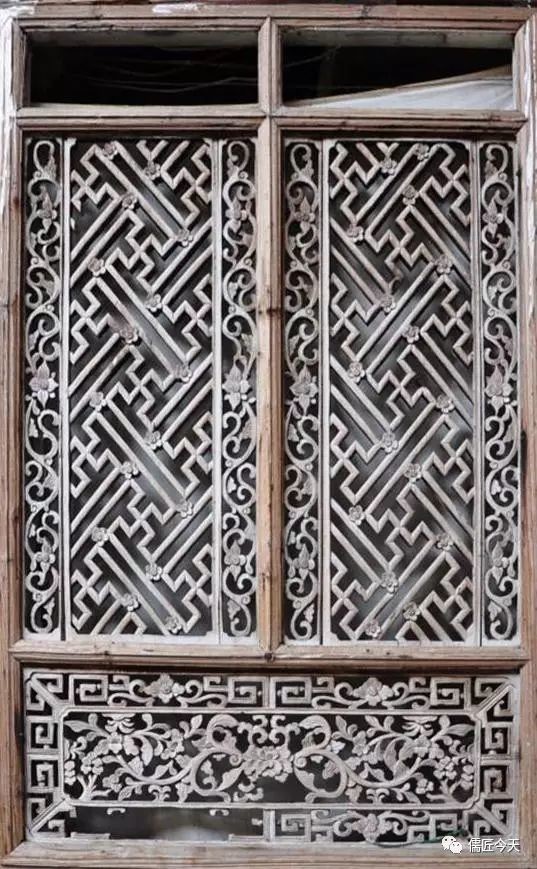

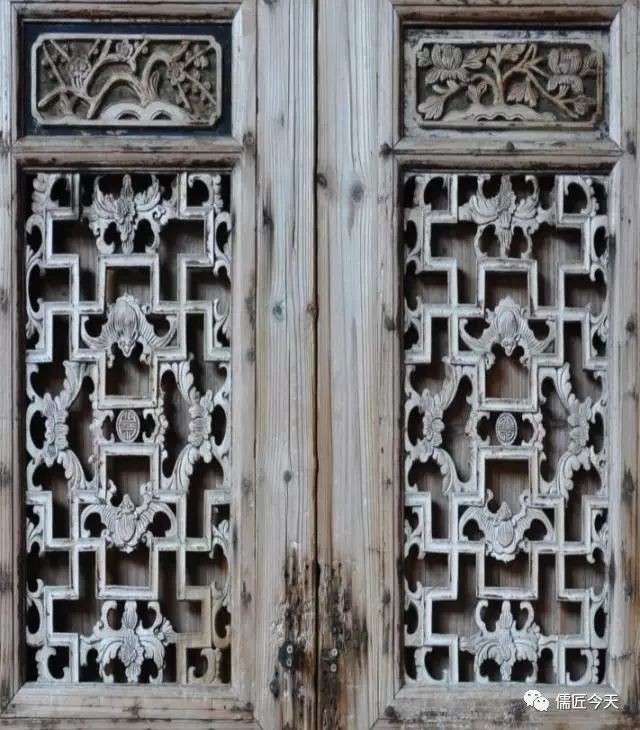

楼下村民宅窗雕极具特色,每一幅窗雕都在向人们叙述一个情节完整的典故。如“樵夫采薪”,“渔翁钓鱼”,“书生苦读”,“狄青比武”等等。窗雕的每一道刻痕都向我们展示着古代能工巧匠的智慧和灵巧。

后围墙两侧厢房起翘的灰塑彩绘的墀头。在有限的空间中屋主和工匠却尽情的挥洒着自己丰富的情感,鲜活了墙头屋顶,是对美好生活的向往,是对封侯拜相的渴望,是对清高雅逸的追求。

后院墙上内容丰富的照壁,装饰点缀院落的同时,与室内形成对景效果,丰富了视觉体验。

后院墙上内容丰富的照壁,装饰点缀院落的同时,与室内形成对景效果,丰富了视觉体验。

步入楼下村,如同翻开一幅古朴悠然的乡村画卷,错落有致的大宅院蛰居在群山之间。沿约两米宽的巷道穿梭,左右是土黄色的夯土院墙。置身其中,感受到一种浓重的历史沧桑感。

到楼下村旅游还有一个地方是必须要去的,那就是狮峰寺,从明清古建筑群出来,步行10多分钟就是狮峰寺了,狮峰寺坐西朝东,千山环绕,因为后面的山峰像狮子所以取名叫狮峰寺。

到楼下村旅游还有一个地方是必须要去的,那就是狮峰寺,从明清古建筑群出来,步行10多分钟就是狮峰寺了,狮峰寺坐西朝东,千山环绕,因为后面的山峰像狮子所以取名叫狮峰寺。

狮峰寺鸟瞰图

狮峰寺始建于唐景福元年(公元892年),由弥勒殿、大雄宝殿、般若堂、斋堂、圆通殿等五座殿宇组成,现保存建筑有弥勒殿,大雄宝殿,法堂,观音阁。整个寺庙建筑布局严谨,殿堂、楼阁主次分明、错落有致,整个大雄宝殿拱斗式垒叠建成,殿内有澡井,凤凰池彩绘依旧清晰,非常精美。由于狮峰寺的文化内涵和历史价值,2006年被国务院核定公布为第六批国家重点文物保护单位。狮峰寺现存建筑大雄宝殿是明代建筑,其他三座为清代建筑,也是闽东地区规模较大且保存较完整的古刹,对闽东佛教建筑的研究很有价值。我从2014年参与修缮,2015年2月完成,当时修缮时设计方案和现状有很多不符,经过几次设计单位、建设单位、监理单位和省文物局专家的论证最终方案得以完善。

修缮前的观音阁右侧立面的砖墙门窗是后期改建的,整体结构没有改变,就是屋面木基层糟朽下陷。

修缮后,更换了糟朽的木构件,重铺瓦屋面,复原了原始的木板壁和木门窗。

上图是法堂右侧立面修缮前,在六十年代时把原始的下檐屋面拆除,屋面抬高,上图中在楼梯旁那根后廊柱上还保留着原始的下檐挑枋,其他后期已全部拆除改建。

经过多次的专家论证,结合当地的风格和原始的卯口,基本保留原始主体构件,复原了原始结构形制。

规划问道

规划问道