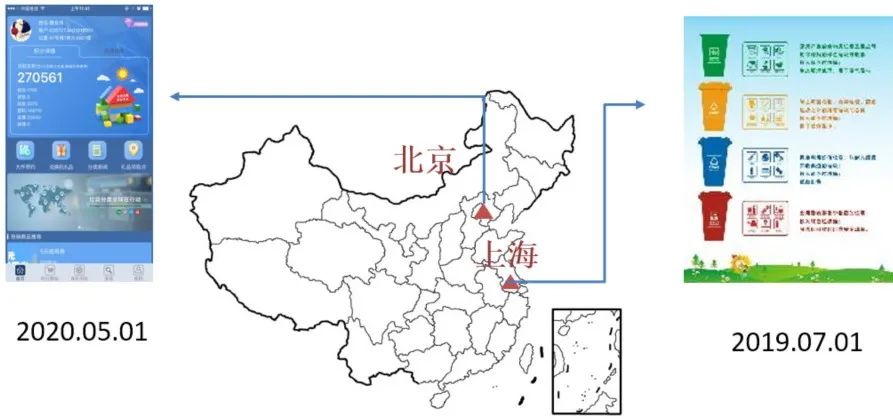

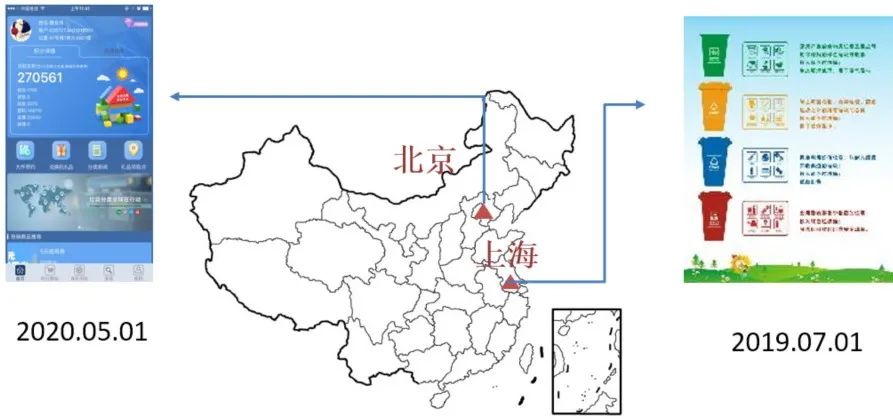

过去三个多月,新冠疫情之下,世界各地的人们陆续被禁足在家。从有记忆起,很少经历过这样的情景,热闹的城市中心突然空无一人,而家和社区竟成为保持社交距离的最后屏障。谨慎走出疫情阴霾,北京市的垃圾分类工作于2020年5月1日如期启动。这次垃圾分类工作与以往有何不同?是否仍然会是一次运动式的“快闪”?是否能真正撬动城市废物管理的系统化转型?当人们纷纷走出户外,社区恢复了人际交往,城市重新热闹起来的时候,垃圾分类无疑提供了一个恰当的话题:疫情带给我们的诸多改变,是否真的促使我们重新反思自身与自然、与家园、与他人的关系?是否可以从身边、与邻里一起,为改善人同自然的关系做一点力所能及的事情?

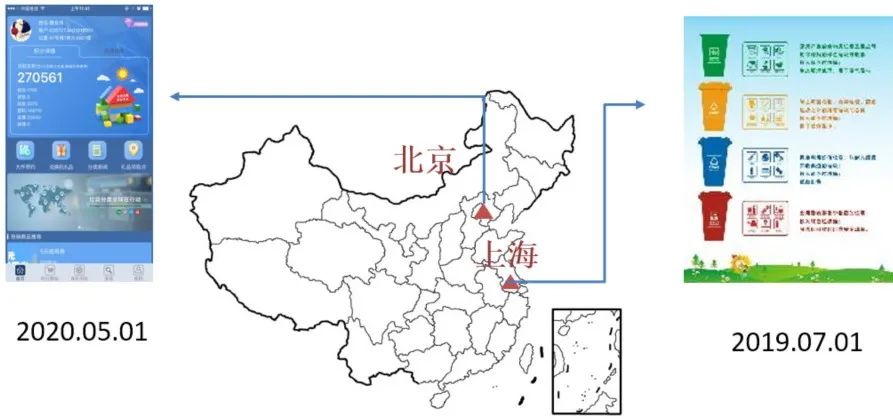

2020年5月1日起,北京市启动垃圾分类

2020年5月20日下午,第十五届固体废物管理与技术国际会议“系统建设无废城市”的首个分论坛——“垃圾分类与社区空间营造”以网络会议的形式召开(图1)。这是这个以固废处理工程技术为主导的大会首次设立面向居民行为改变的专题论坛,旨在从城市社会治理的角度,探讨塑造居民行为改变的社区空间、治理机制,以及相应的基础设施建设。该论坛由复旦大学环境科学与工程系王玉涛教授和北京大学城市与环境学院童昕副教授联合发起,邀请来自产学研和社会组织等各方代表,共同探讨无废城市建设背景下的社区垃圾分类议题。

图1 第十五届固体废物管理与技术国际会议海报

2019年7月1日上海市全面启动强制性垃圾分类,相信大家对此事给全社会带来的话题冲击还记忆犹新。那句“侬是啥垃圾?”一度成为互联网热词,传递出广大市民面对忽然而至的行为习惯改变而发出的自嘲和揶揄。时至今日,将近一年时间过去,其间经历了新冠疫情暴发的巨大冲击,上海的垃圾分类工作目前进展如何?其经验对于北京,以及全国,乃至世界其他地区有何借鉴?

图2 上海和北京先后启动垃圾分类工作

复旦大学环境科学与工程系教授玛丽·哈德(Marie Harder)教授与听众分享了上海社区垃圾分类的系统研究成果。哈德教授自2011年以来,带领团队持续跟踪研究上海城市废物管理问题,通过实证研究,探索真正能够影响居民参与垃圾分类,并形成行为习惯的因素。面对城市各种类型的小区,多样化的社区组织机制,和垃圾分类动员方式,总结出“完善基础设施、明确居民责任、强化社区治理”三个最具普遍意义的成功要素。团队在上海多年的合作者——社会组织爱芬环保,帮助主动开展垃圾分类的扬波大厦居民,通过居民自治组织,开展社区垃圾分类。扬波大厦的案例可以说代表了政府强力介入前,依靠市民自组织的力量,实现社区合作,自觉开展垃圾分类的典型(图3)。在此基础上,社会组织与社区一道总结经验,形成一套“三期十步法”的工作模式,在上海全面推行强制性垃圾分类的过程中,得以广泛应用和推广。然而,随着政府强力介入,这种依靠社会力量,社区自发动员的模式也开始面临很大的挑战。社会组织很难达到地方政府快速推广的目标。一方面是社区内部志愿者数量不足,居民认知和参与意愿参差不齐,另一方面则是末端处理技术与基础设施配套难以与社区分类实现良好对接。

随着垃圾分类工作的全面铺开,以政府采购公共服务的模式,通过企业化运作开展垃圾分类逐渐成为各地广泛采用的模式。以上海的经验来看,明确物业的分类收运责任,依靠基层组织开展宣传教育,由企业承接清运、转运和处置的技术性工作,应该是合理的分工模式。然而,恰恰是在社区分类指导与后端处置设施的对接上,看似清晰的分工链条,却存在巨大的模糊与不确定性。论坛邀请了三位一线从事垃圾分类工作的企业代表,介绍了几种不同的社区垃圾分类模式,揭示出现实操作中存在的困境。

北京昊业怡生环境科技有限公司董事长于景成先生介绍了目前北京市社区垃圾分类的实践探索。于先生从加拿大留学归国创业,多年来一直致力于生态城市建设,聚焦循环经济全产业链构建。作为对接城市废物管理系统的一环,社区垃圾分类需要兼顾居民参与及末端处置技术两方面的要求。以厨余垃圾分类投放是否需要破袋这一细节为例,要求破袋无疑是为了更好地对接下游厌氧堆肥沼气发电的技术要求,但在社区分类中却成为民众参与的难点。如果下游选择不同的技术方案,社区里面的管理相对就可以简化。同样,将厨余垃圾分出率作为社区分类效果的考核指标,也同样存在指标设计的初衷与实际数据可得性之间的冲突。由于这些技术矛盾主导了社区垃圾分类工作的方向,围绕居民便利性、参与兴趣的创新措施反而被忽视。

中国城市的废物管理系统一直存在市政垃圾收运处置与可再生资源回收利用两个既相互交叉又彼此分隔的体系。市政垃圾收运处置一直属于政府公共基础设施的范畴,其设施布局纳入城市规划设计统筹考虑。而可再生资源的回收利用主要依赖市场化机制。长期以来,废品回收行业成为缺少资金和技术的外来人口进入城市门槛最低的行业领域。依靠大量外来拾荒群体支持的废品回收业,为城市提供了成本低廉的可再生资源回收分拣循环利用的服务。而从事这一行业的人则承受着恶劣的生产生活条件,在城市也难以获得稳定的容身之所。随着城市空间的升级改造,传统废品回收行业也开始努力探索转型升级[1]。北京爱分类科技有限公司就是转型大潮下的典型案例。创始人徐源鸿先生与其父两代人亲历了北京资源再生行业的转型。依靠多年再生资源市场经验,“爱分类”的社区垃圾分类模式以可再生资源回收利用为突破点,在对接下游处理设施的四股分流基本要求的前提下,提出“两桶一袋”的全流程管理社区垃圾分类模式,其中的“一袋”就是为小区居民提供上门回收可再生资源的服务,并给予适当的经济激励,既便捷居民,也使收到的可再生资源品质更有保障,从而提高再利用的价值。通过集中的精细化分选,与下游市场需求精准对接(图4)。

无论是四桶分类,还是两桶一袋,要保证居民准确投放,目前都不得不依赖现场志愿者的督导。缺少足够数量的合格志愿者,已经成为社区垃圾分类推广中的一个痛点。用于志愿者的津贴也成为推动社区垃圾分类工作中的一项较大的支出。成都奥北环保科技公司创始人汪剑超先生是国内最早一批创新社区实名制垃圾分类投放模式和可回收物袋装回收模式的先行者。然而正是经历了上一波依赖政府补贴及退潮的过程,眼见这种模式难以实现分类习惯的长效化,汪先生决定重新设计商业模式,并创立了奥北环保。通过借鉴交通系统的发展演变,汪剑超指出建立在规则基础上的基础设施对行为模式塑造起着关键作用,未来垃圾分类应该像人们在红绿灯面前遵守交通规则一样,依靠无人化的指导和监督实现居民自主分类,这是未来实现社区垃圾分类可持续性的关键。

上面三个报告从不同侧面体现了玛丽·哈德教授所总结的基础设施、行为责任和社区治理三个基本要素在现实操作中的综合作用,也呈现出社区运作模式的多样化与包容性。三家企业都表达了与社会组织开展合作的意愿,并且不约而同地强调了信息技术应用的重要性,包括与居民的交流互动,跟踪评估分类效果,提高物流运输和分拣效率等。

城市废物管理的专业化是工业化社会的一个突出表现,这与工业化过程带来大规模生产、大规模消费、大规模废弃的线性发展模式密切相关。欧美等发达国家自1980年代以来,经历了城市废物管理从以公共卫生为主要目标到资源环境综合治理的转变,力图从改变市场激励机制入手,通过废物管理的末端影响前端的生产消费模式转变。社区垃圾分类是引导消费者参与的关键一环。为了实现这一目的,城市需要从基础设施配套、社区空间营造和居民行为干预多个层次加以系统建设的[2]。大会结尾,武汉大学城市设计学院的李志刚教授从城市治理和社区建设的角度对整场论坛作了总结性点评。城市规划以往围绕垃圾议题总是陷入焚烧厂、填埋场等处置设施的邻避斗争之中。这一看似难解的规划问题,最终要从社区空间营造中寻找出路。武汉市即将在2020年7月1日开启垃圾分类工作,希望上海和北京的经验能够为更多城市所借鉴。

感谢国家重点研发计划“固废环境资源交互属性与风险调控基础研究“(2018YFC1900101)对本论坛提供资助。

[1] 陶栋艳, 童昕, CarloFerri. 从京郊“废品村”看城市灰色空间的生产[J]. 国际城市规划, 2014, 29(5): 8-15.

[2] 罗朝璇, 童昕, 黄婧娴. 城市“零废弃”运动:瑞典马尔默经验借鉴[J]. 国际城市规划, 2019, 34(2): 136-141.

疯狂动物城之垃圾乌托邦

世界最大垃圾场如何再生?纽约弗莱士河公园的经验

发达国家是如何处理建筑垃圾的?

编辑、排版:张祎娴

原文始发于微信公众号(国际城市规划):全球汇 | 垃圾分类与社区空间营造