茱萸手把自殷勤,珍重遥缄奉老亲。

薄禄虚惭三釜养,清风不厌一囊贫。

梦随故国云山远,感逐天涯节序新。

料得高堂酣宴后,也应扶杖望羁人。

这是清代康熙年间南城籍名宦梅之珩的一首诗,描写了其清廉朴实的官宦生涯,诗还揣满了乡愁,遥想家中高堂正扶杖倚门盼望久居他乡的儿子归航。

那一日,闲来读报,忽地瞧见了抚州学者罗伽禄先生的这篇《宫詹第里寻访梅之珩》美文,对该文介绍的乡贤梅之珩肃然起敬。

从罗文中得知一信息——梅之珩故居还在!于是择一周末,携几位摄友望南城河东老街而去。

南城太平桥附属廊桥挺有几分古色古香的韵味。

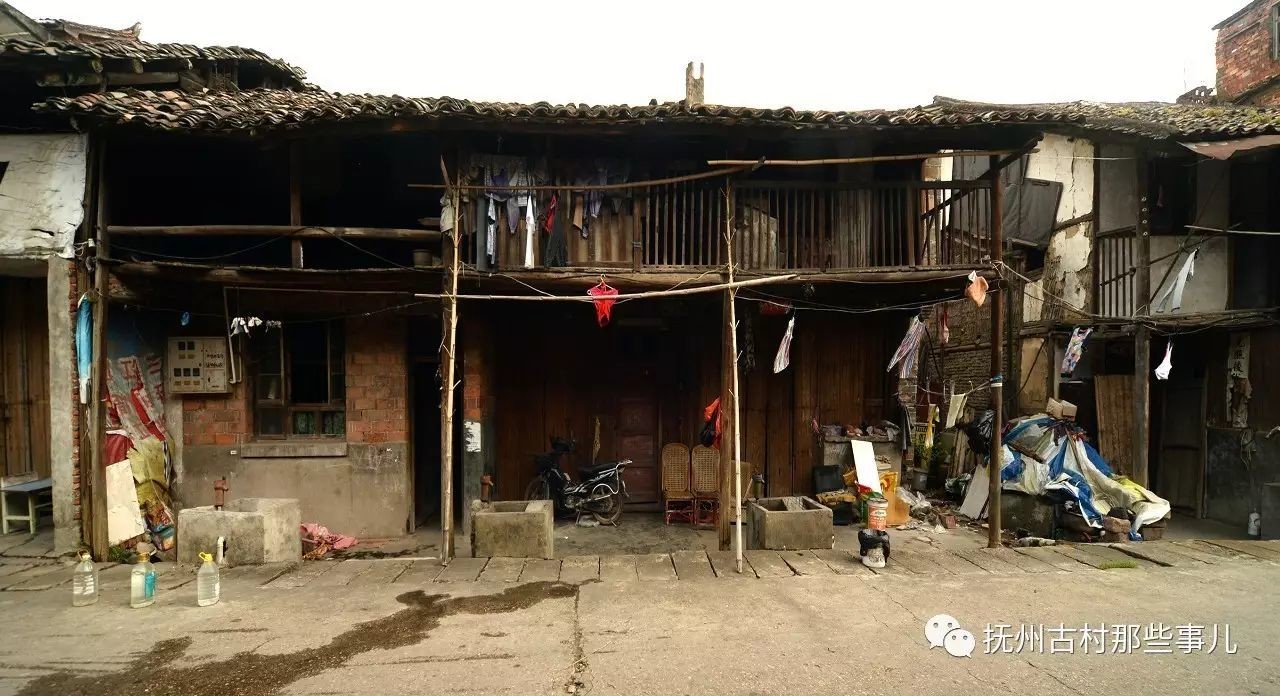

按照罗文所云:过太平桥,入县城之东(又称河东)。如今河东老街已破败不堪,昔日繁华飞灰湮灭。

下桥,走过一段老街,至东方红小学后门向东不远,即是宫詹第。

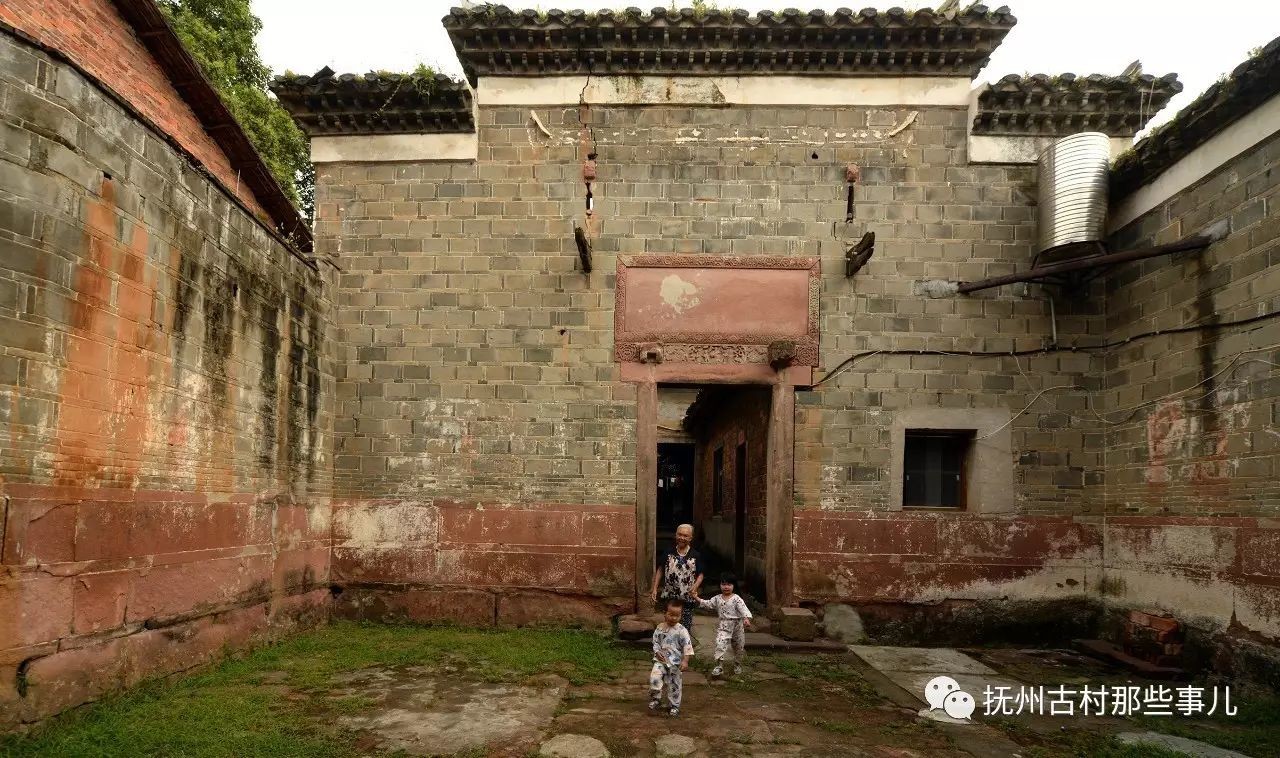

观其宅子,觉得与梅之珩其身份地位不相称,破旧的“宫詹第”内有、四个门当和几块题匾,罗文称这是梅之珩的“低调”与清正自律,是梅之珩的人品、才学和成就的体现。

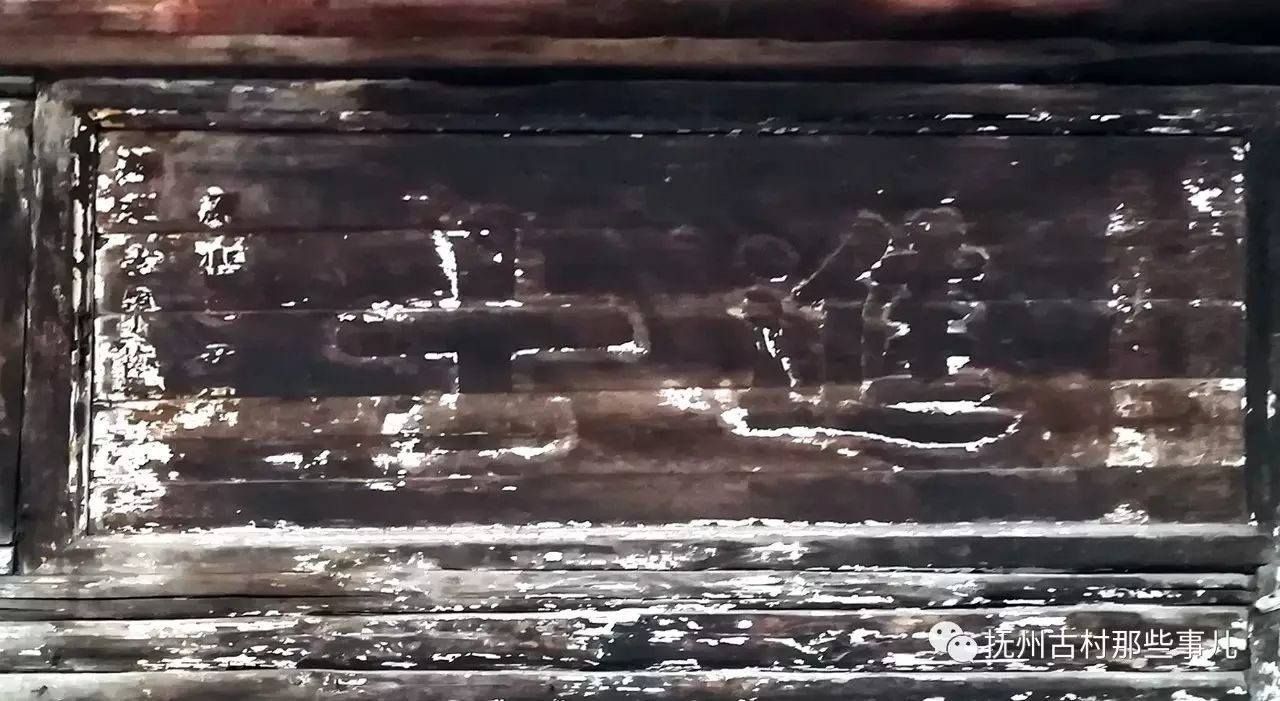

“进士”牌匾还在。(罗伽禄摄。)

这块中间匾额,上书四字,但只剩“世清华”三字能辨。(罗伽禄摄。)

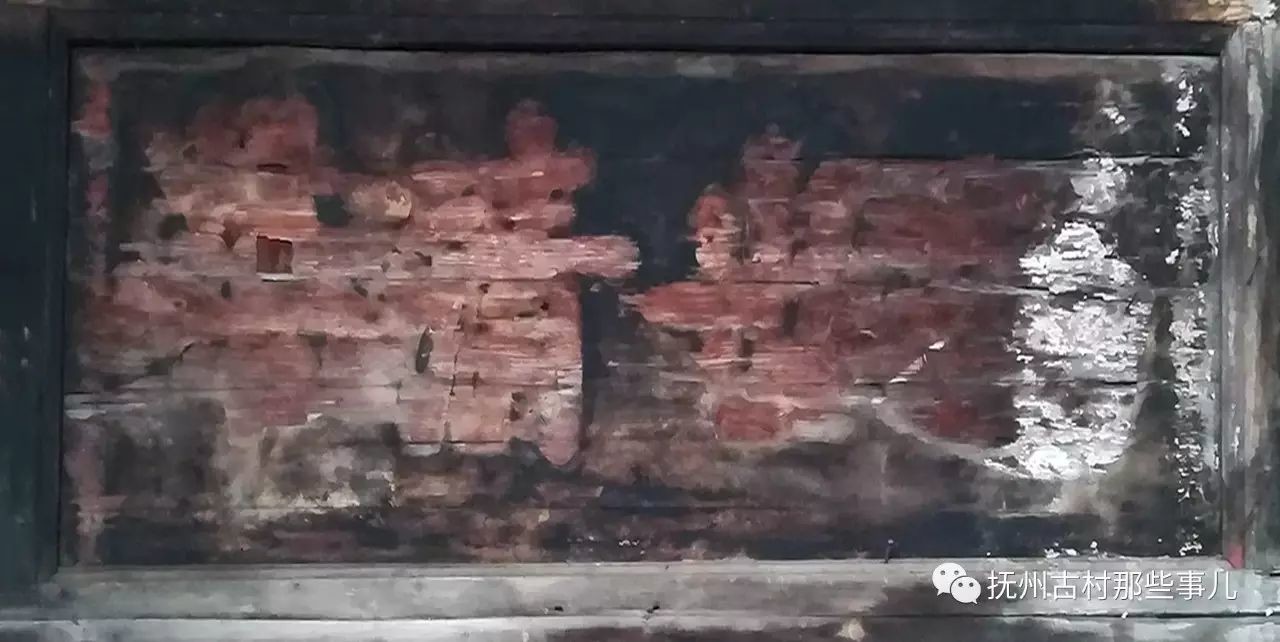

“解元”牌匾。(罗伽禄摄。)

梅之珩(1649—1733),字左白,号月川。康熙二十年(1681)乡试第一名,即“解元”。康熙二十四年(1685)进士及第。官做到提督、顺天学政、东宫讲官,升詹事府少詹事兼翰林院侍讲。梅是位清正考官,他任顺天学政,试士三载,家门静寂,从不接收考生拜访。(上图为网络图片。)

据清史载,梅之珩为康熙身边重要人物。73岁时回到南城颐养天年,他带头捐资创建宗祠,并身体力行创修万年桥。雍正十二年(1733)梅之珩在南城逝世,享年八十五岁。乾隆十年(1745)建昌府奉旨在乡贤祠开始崇祀梅之珩。

访罢宫詹第,我们顺便游览河东老街,按《南城地名志》载,河东主要街道“跃进路”原名麻洲巷,唐乾符年间(874-879),为县治通往河西的街道,后因麻洲人捐修而得名,1958年改名跃进路。这就是说,河东老街有1200多年的历史了。

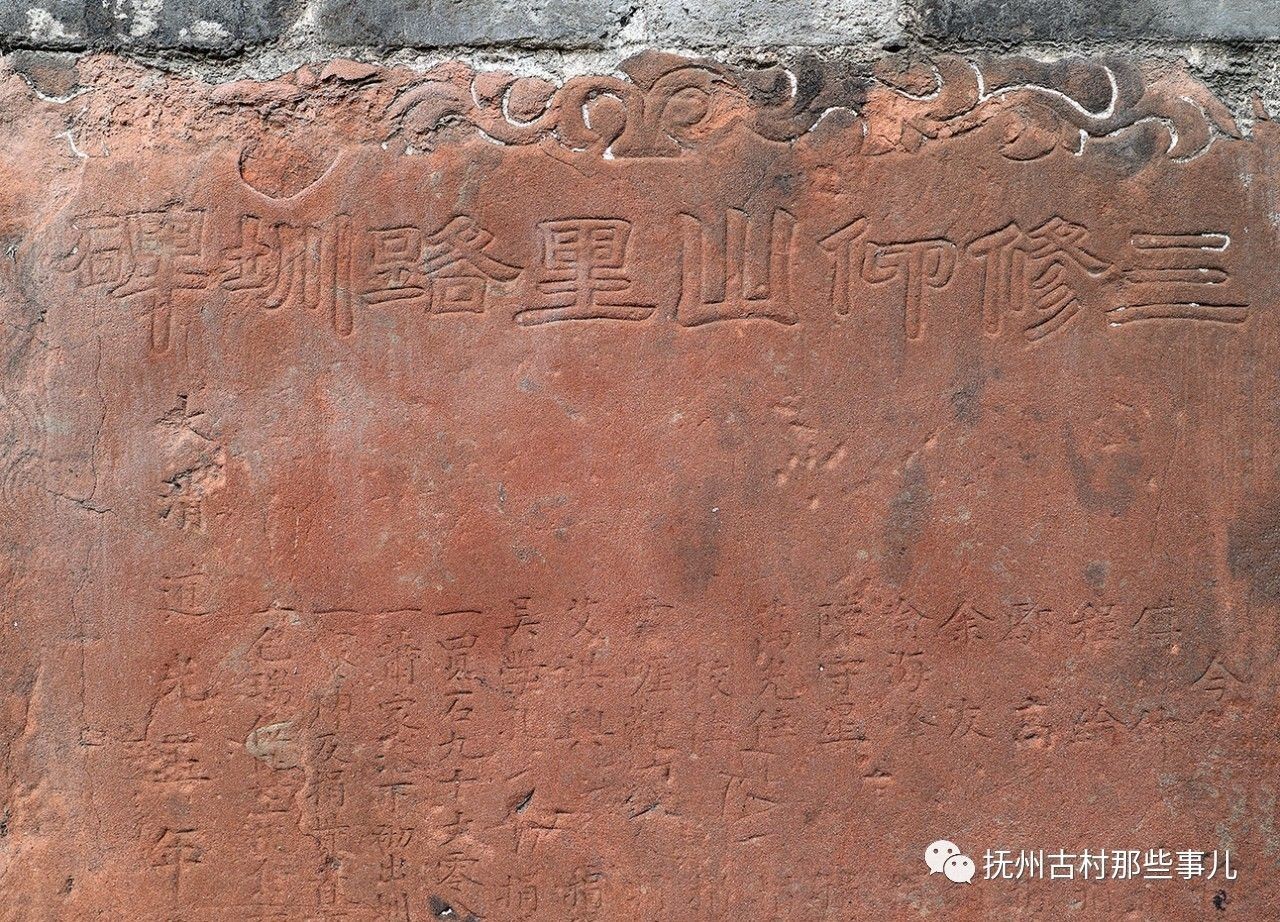

在跃进路西侧,我看见了一块红石碑刻“三修仰山里路圳碑”,落款为清道光五年(1825),是否说明,河东老街片区曾名“仰山里”?

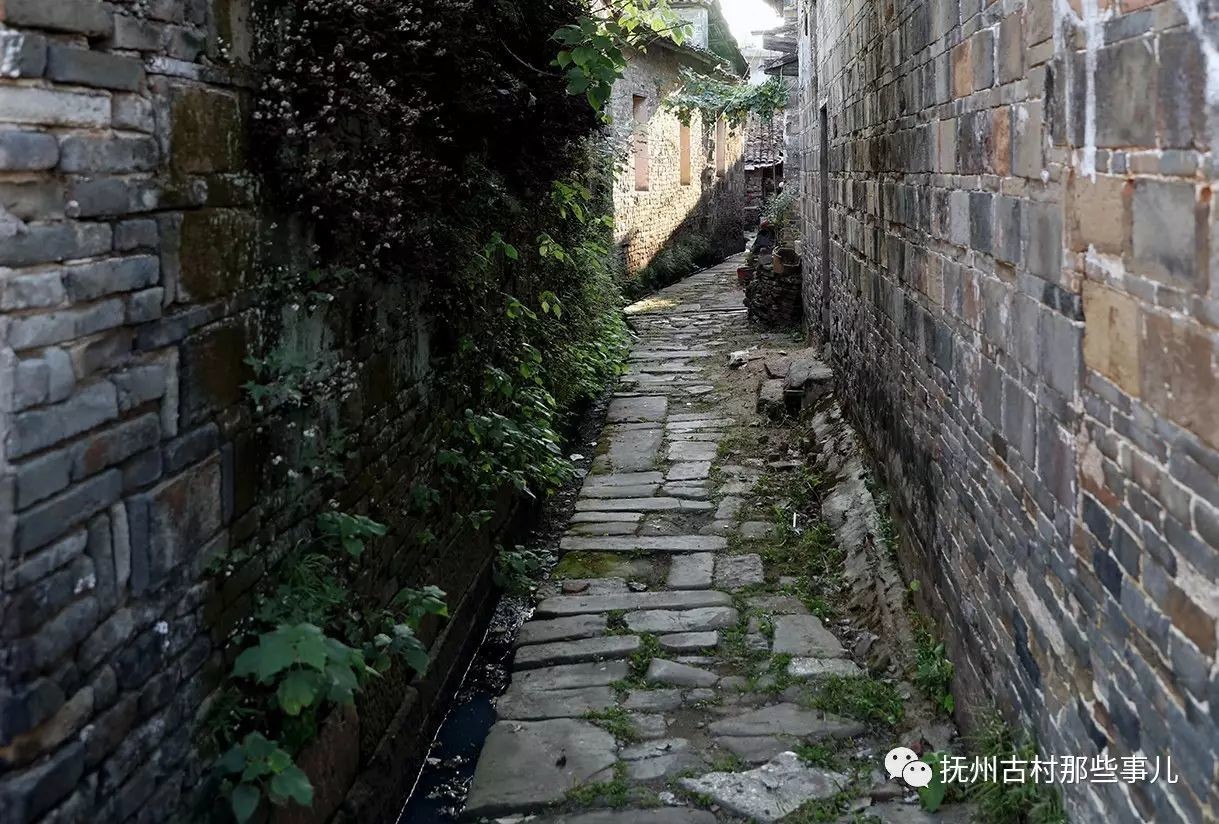

圳碑立在一拱形的门坊测,一位老者正好从门坊内走出,我问,这条巷子叫什么名字?老者回答:“状元巷”。

南城历史上曾出过两位状元,宋淳祐七年(1247)丁未科状元张渊微(后属黎川县)还有明成化五年(1469)张升。这就是说,这里留存过不知哪一位状元的踪迹。

仰山巷,相传巷内有一学士,立于巷口,常仰首眺望城西山峰,后因之而改名仰山巷。

毛家大厅民居建筑数河东老街之最,似一官厅模样。

仰山巷多有官宅,其中有毛家大厅、大夫第等。

三八路51号“大夫第”,其柱础比较稀罕,屋内居民称其建筑时间为明代洪武年间,但有待专家来考证。

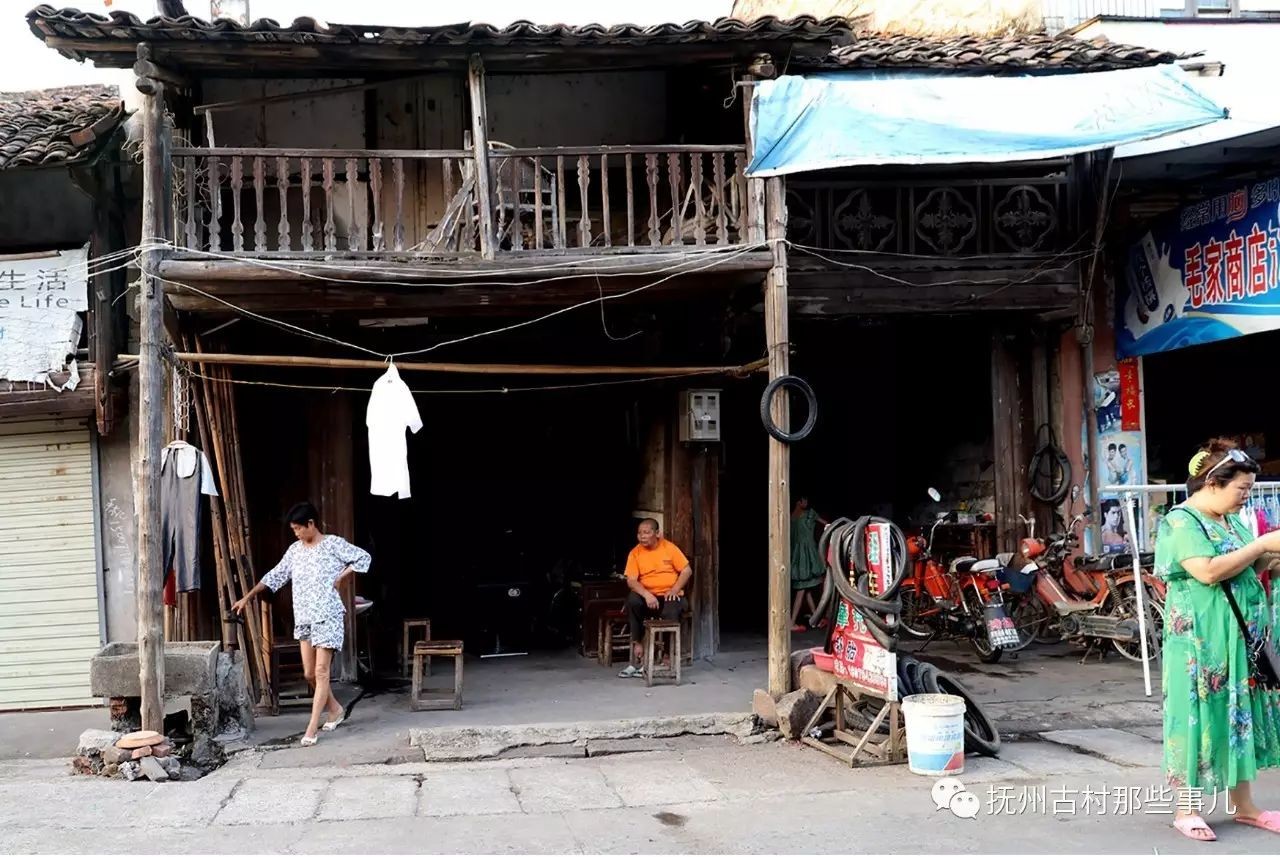

河东老街还含有三八路、桥东路、肖家禾场上、人民路、城东路、桂花巷、大德路等街巷,内存少量的传统民居,但建筑材质比较低劣,大部分因年代久远,已经破败不堪。

河东农贸市场曾经是一标志性建筑,如今已是废弃了。

这位在跃进路开早餐店万姓居民,原籍为临川孝桥镇孝桥村,1942年其父因躲日本侵略军,全家逃难来到南城河东街,两口子很勤奋,早晨三点钟就起来炸油条、蒸包子。

桥东路的一家早点店。

老街有孩子们很大的游戏空间。

在跃进路我听说了一个感人的故事,一对残障夫妻开了一家开水铺,尽管他们很困难,但销售的开水15年没涨价,依然是2毛钱一壶。

这位黄姓理发师在老街开店已经50多年,换到这家店做理发,也已经10多年。

街头空地种几棵茄子青菜,油下锅了,还来得及采摘蔬果。——老街还有不少这样的居民生活于其恬淡的与世无争之中。

最后来说说跃进路桥头边上的这家榨粉店,是饶姓夫妻及儿媳共同开设的,经营了许多年,生意十分红火。

手工榨粉是一项十分辛苦的活计,一家人从凌晨三时就开始忙碌,三人分工非常明确,各自把好一道关,但有时也会相互帮忙。

这里的水蒸气雾气非常适宜营造氛围,是摄影人最喜欢的场景。

饶氏榨粉工艺精湛,赢得了四方顾客,从天没亮开始,人们便排队购买新鲜水粉,那钱可是事先捏在手上,唯恐主人不给货哦!

这位老太太每天早晨都来这里吃一碗水粉,滑酥爽口,入嘴即化,且价格十分便宜,这一大碗才2元钱。

好了,本文配发了66张图片,南城河东老街的故事就讲到这里吧?如今是读图时代、快餐文化,太长了怕是成了懒婆娘的裹脚,没人有耐心看下去的。

耶!真是太巧了,瞌睡遇上枕头,归途中遇上了这位开着华丽包车的小帅哥,我得打道回府了,请问,可以搭一程顺风车吗?

规划问道

规划问道