【文章编号】1002-1329 (2017)07-0026-08

【中图分类号】TU984.2

【文献标识码】A

【doi】10.11819/cpr20170705a

【作者简介】

杨思声(1977-),男,博士,华侨大学建筑学院城乡规划系主任、副教授,中国城市规划学会理事。

【修改日期】2017-06-24

* 中央高校基本科研业务费专项资金资助(JB-ZR1140)。

在前一时期我国城市发展处于重新区轻老城时,很多老城巷弄沦为失落空间。近年来对老城复兴关注度上升,可巷弄作为不易出政绩和获效益之地,大都还受到冷遇。或有个别区位好、商业价值高的被遴选进行示范改造如成都宽窄巷、福州三坊七巷、上海新天地巷弄等,但在改造中除了力求自身活化的成功以外,不应忽略巷弄振兴与老城整体战略方向之间的综合协调关系。特别是在未来老城发展战略将更加转向民生的背景下,巷弄系统振兴的意义确有必要重新审视和赋予。下面以厦门为例进行这方面探讨。

法国经济学家弗朗索瓦·佩鲁(Francois Perroux)的增长极理念[1]曾有广泛影响,但在经过欧美、日本等发达地区的诸多实践后,已备受质疑。不少学者认为,精英推动重点培育的增长极在发展起来后,很多情况下并未真正带动周边发展,有时反而扩大二者之间差距[2]。在我国,邓小平改革开放思想中,以暂时牺牲平衡来促进效率的发展战略,有其时代必要性[3]。然而过去20多年的发展中,先城市后乡村、先新区后旧城的倾斜做法,造成了如今不得不面对的可持续困境。老城复兴过程中,集中力量打造标杆示范项目的极化做法,同样也遭遇较强的反省压力。以厦门老城空间改造为例,既往政府自上而下聚焦“中山路步行街”、“鹭江道景观工程”等热点项目的同时,已然催生大量的“失落空间”[4]。比如,不少小街小巷、街后居民区等与民众生活有更微观和直接关连的空间领域,常被边缘化对待,关爱的缺乏正加剧它们的衰败。民众对此的抱怨、上访、抗争、逃离等行为正在倒逼城市经营者做出老城发展的战略调整。

近几年厦门市政府尝试在老城空间的平衡发展和民生转向方面做出积极探索,比如,制定“美丽厦门,共同缔造”方针①、倡导老城空间“微治理”、推动老城社区营造与有机更新,等等。最近,笔者所在的课题组参与策划提出的老城巷弄系统全面振兴项目②,也被有关部门采纳作为一项重大的战略行动。它的提出有两个关键意图:一则以巷弄振兴为抓手,扭转老城空间过度聚焦主街发展的不平衡现状,带动激活老城的街后失落空间;二则以巷弄振兴为契机,对老城街后空间的交通、产业、社会、居住、遗产、生态环境、旅游、基础设施等领域进行综合性的民生改善,以推动老城空间发展的人性关怀和复杂转型。

2.1 巷道网络疏通与老城步行交通复兴

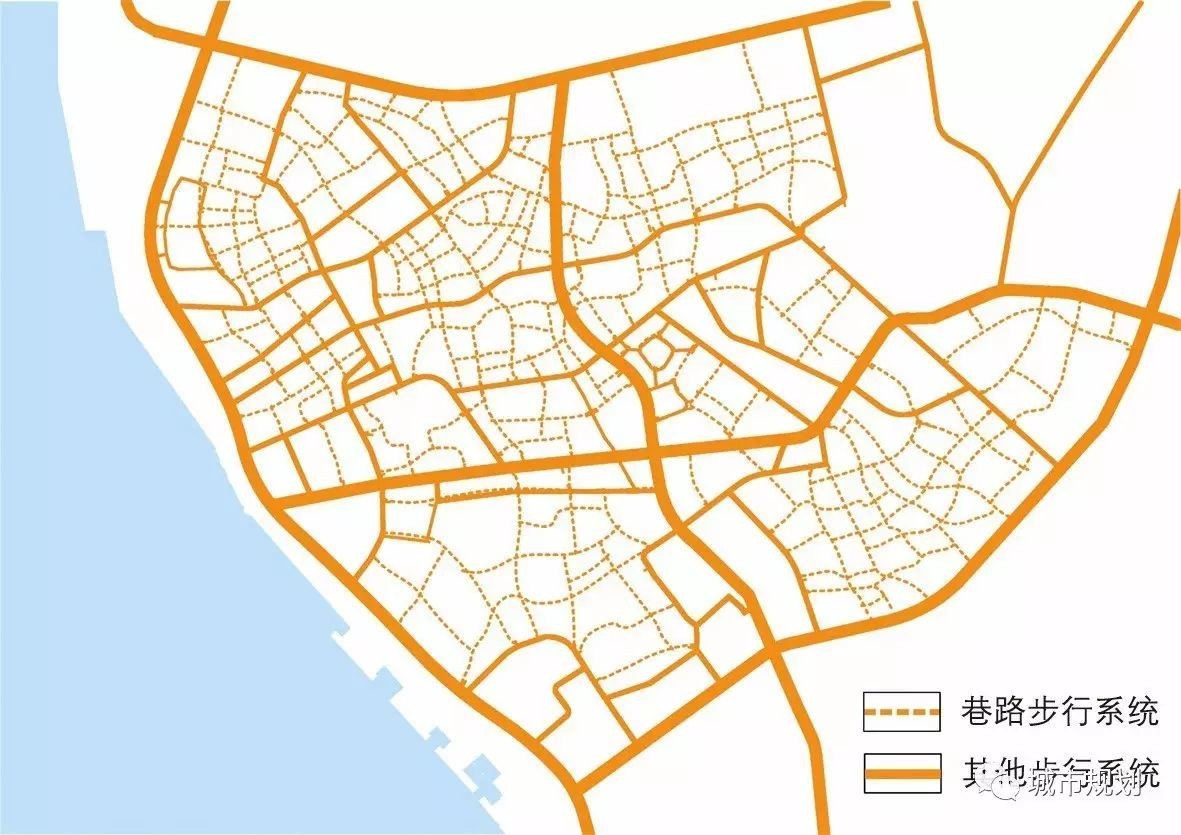

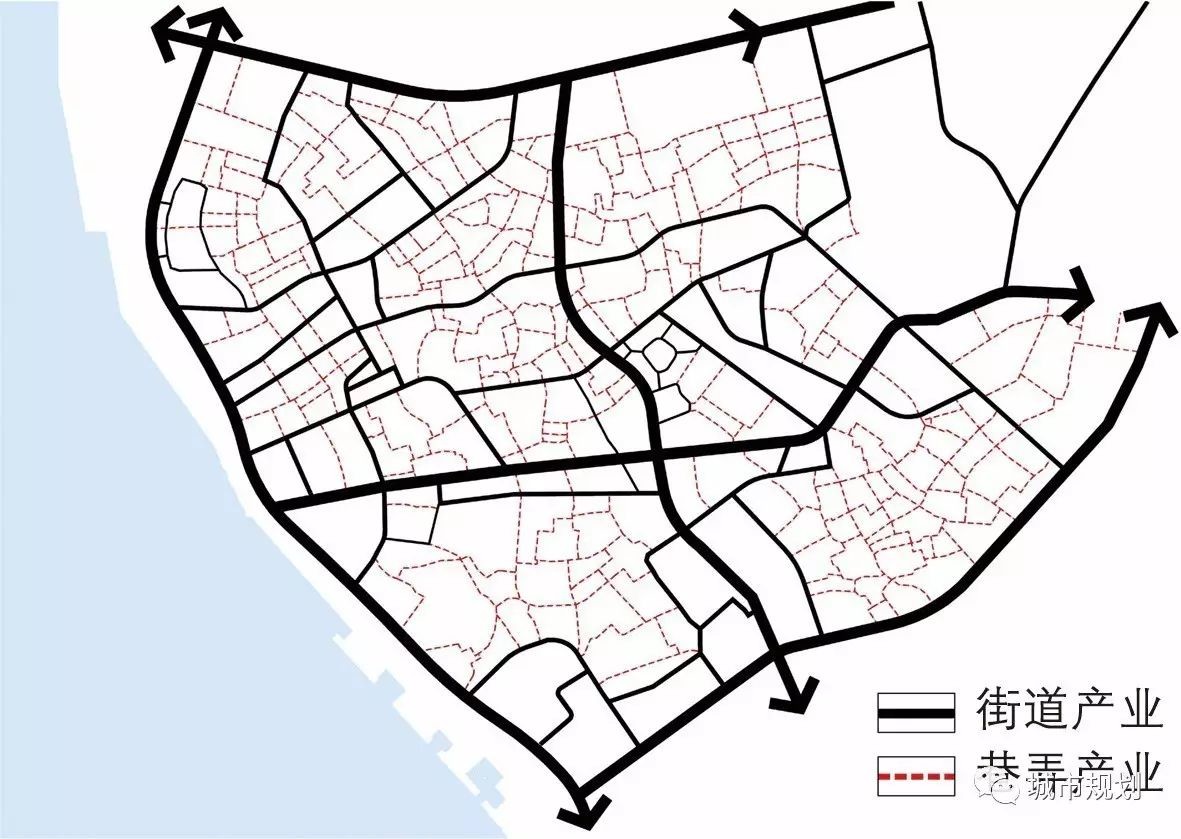

巷路是厦门老城特色的人行空间,对其进行路网疏通和环境改善,是老城综合交通体系发展战略从“重视机动车”调整为“倡导绿色慢行”的必要任务之一。快速增长的机动车数量已给老城有限的物理空间带来极大压力。市政府借鉴发达国家老城治理经验,结合自身实际情况,基本确立了老城综合交通的未来发展模式——富有地域特色的TOD模式[5](图1),

▲ 图1 厦门老城综合交通体系调整方向:地域特色的TOD模式

▲ 图1 厦门老城综合交通体系调整方向:地域特色的TOD模式

Fig.1 Adjustment direction of integrated transportation system in Xiamen historic quarters: TOD mode with geographical features

即:一方面发展BRT、地铁等公共交通来满足人们中远距离出行需求;另一方面依托老城既有的传统空间资源进行慢行系统改善,大力提高慢行交通环境品质,适当增加慢行空间供给,促推绿色出行。密布于老城的巷道,历史上就是服务当地居民的日常步行空间。巷道两侧丰富的传统民宅立面和地方古迹景观也会为人们在其中行走提供特色的环境体验。充分利用这类宝贵的地域慢行空间资源并加以改善提升,不仅能节约老城慢行系统建设成本,还能创造出有别于国际化趋同景观的慢行环境(图2)。

▲图2 巷道网络与厦门老城慢行系统组织

▲图2 巷道网络与厦门老城慢行系统组织

Fig.2 Alley network and the structure of slow-walk system in Xiamen historic quarters

对此,扬·盖尔(Jan Gehl)在2014年厦门文化艺术中心会场的演讲中也有过呼吁。

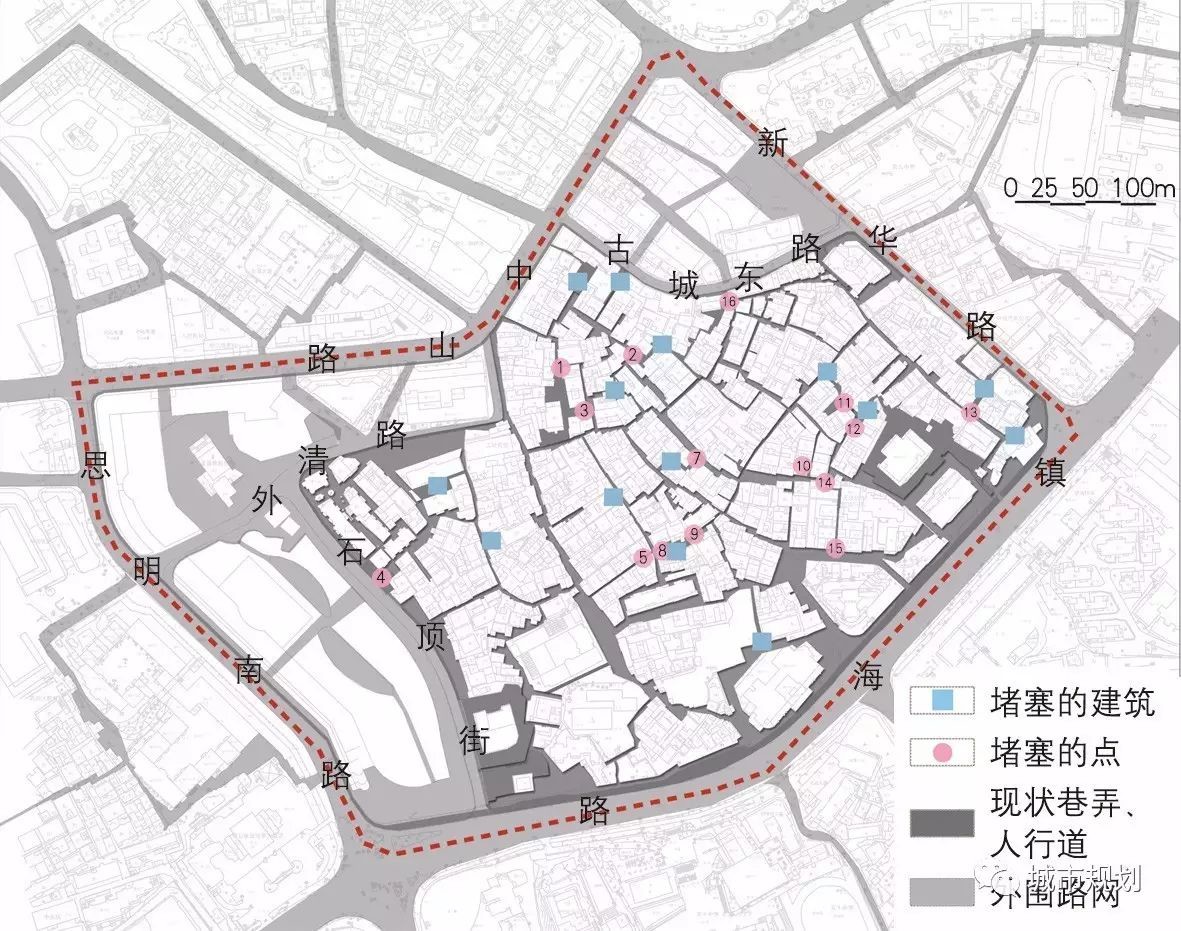

要复兴老城巷道慢行交通系统,待解决的实际问题很多。诸如:不少巷路已被违章设施、新建筑物、围墙、铁门等堵塞,通行困难,大量的路网疏通工作有待进行(图3、图4);

▲ 图3 厦门老城巷道网络堵塞点现状(以仁安社区为例)

▲ 图3 厦门老城巷道网络堵塞点现状(以仁安社区为例)

Fig.3 Present status of jam points in the alley network in Xiamen historic quarters (taking Ren’an Community as an example)

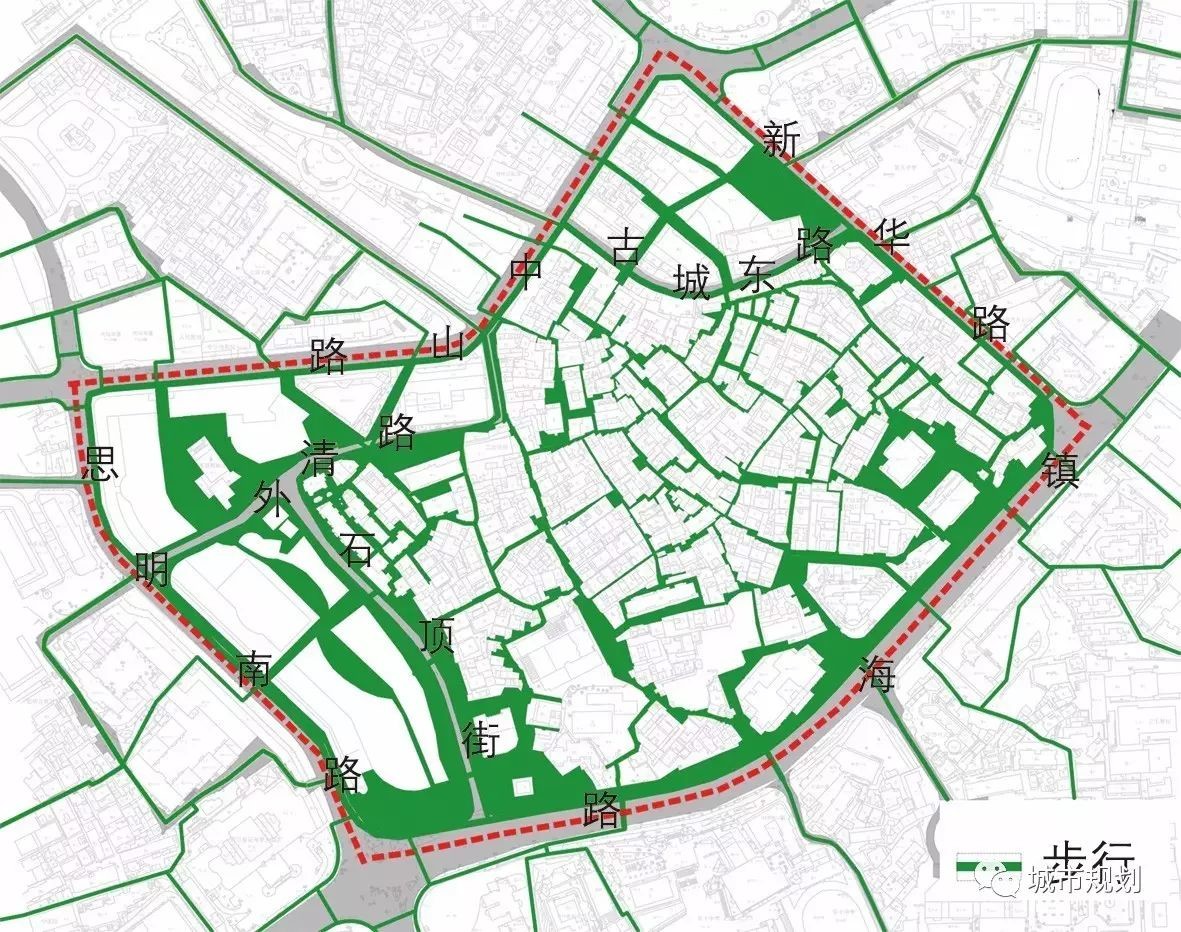

▲ 图4 厦门老城巷道网络疏通规划(以仁安社区为例)

▲ 图4 厦门老城巷道网络疏通规划(以仁安社区为例)

Fig.4 Planning of dredging Alley network in Xiamen historic quarters (taking Ren’an Community as an example)

很多巷路跨越街道的步行连续性被汽车交通或是沿街大型商业建筑切断,与障碍单位共建巷路的跨街区联系是不得不面临的工作;为了增加老城巷道慢行交通空间供给,有必要通过教育宣传、政策引导等方式,鼓励有条件的住户释放出更多的巷路空间;完善巷路慢行交通标志、配置慢行交通的其他设施等行动也有待全面开展。

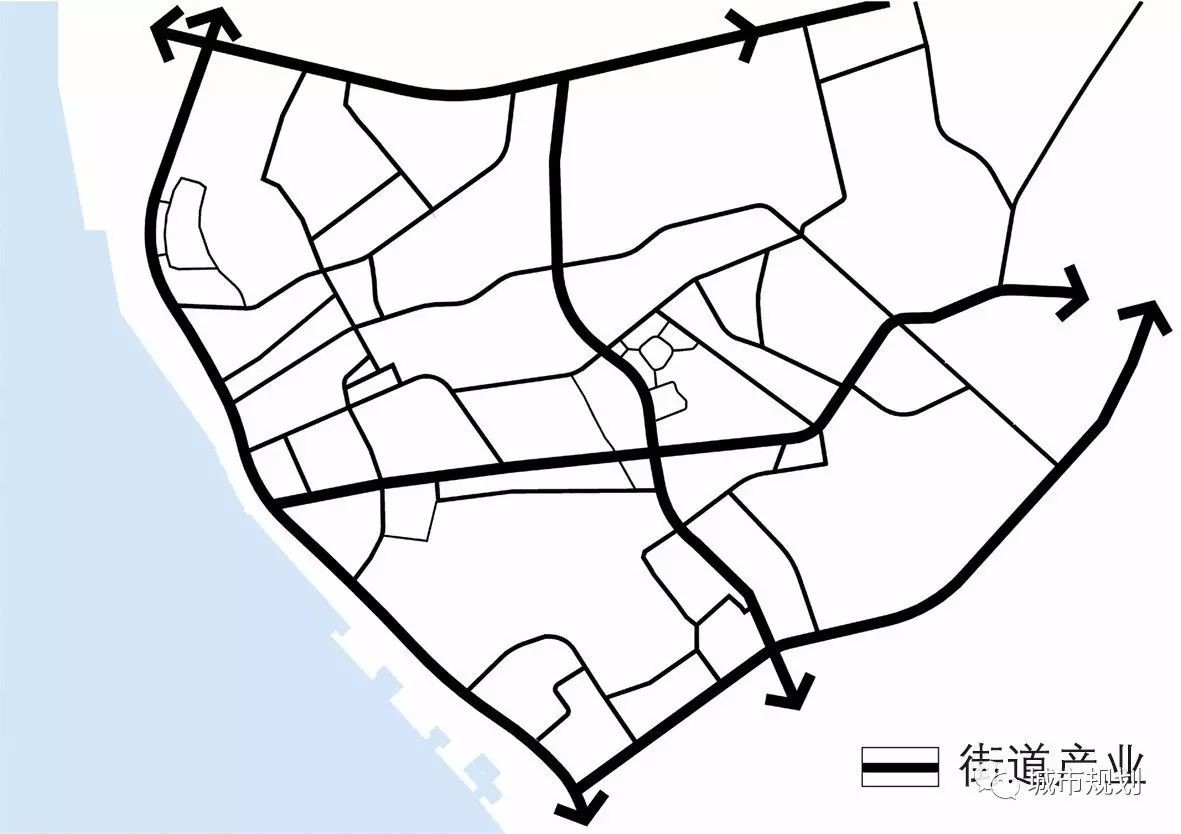

2.2 巷弄产业激活与老城社区服务业培育

伴随巷弄系统振兴的行动开展,可将老城产业从主干街道导入以往被忽视的内部巷弄(图5、图6)。这也是一个时机,可推动老城产业模式从“主要面向外来游客的商业”转变为“更多面向在地居民的社区服务业”。

▲ 图5 厦门老城产业沿主要街道分布现状

▲ 图5 厦门老城产业沿主要街道分布现状

Fig.5 Present status of distribution of industries along main streets in Xiamen historic quarters

▲ 图6 引导产业进入厦门老城巷弄的规划意向

▲ 图6 引导产业进入厦门老城巷弄的规划意向

Fig.6 Planning intention of guiding industries into the alleys in Xiamen historic quarters

当前厦门老城产业活力集中在中山路、思明路、鹭江道等主干商业街(图7),产品服务对象多是外来旅购人群,出售的商品日渐国际化。

▲ 图7 厦门中山路旅游商业景观

▲ 图7 厦门中山路旅游商业景观

Fig.7 Tourism business landscape on Xiamen Zhongshan Road

主干商街上的服装、食品、百货等商店受淘宝、天猫、京东等网络购物渠道冲击,加上商品缺乏创意和特色,对外来游客和购物者的二次吸引力日益下降。“游客观光而不购物”、“顾客来店试看却回家网购”的现象颇多。面向游客的商品价格不低,致使在地居民的消费准入门槛高。这些因素综合作用,已让围绕主干街道打造旅游商业的老城经济发展模式出现了总体消费力萎缩的危机,经济发展遭遇增长瓶颈,迫切需要寻找新的增长点。另一方面,厦门老城主街背后巷弄面临严重的经济衰退。很多巷弄房屋沦为低收入人群居所,租金低廉。巷弄居民消费力低,也大大抑制了巷弄服务业发展,仅剩个别供应基本生活需求的简易餐饮、零售服务业生存(图8)。投资者对巷弄产业缺乏信心,信心下降又导致巷弄产业进一步萎缩。如此恶性循环下去,势必加剧老城贫民窟的出现,非法买卖、地下市场、涉黄行业均有加速滋生之可能。为了改变这种局面,振兴巷弄产业已势在必行(图9)。

▲ 图8 厦门老城巷弄产业凋敝现状景观(盐溪巷局部)

▲ 图8 厦门老城巷弄产业凋敝现状景观(盐溪巷局部)

Fig.8 Present landscape of declining industries in alleys of Xiamen historic quarters (part of Yanxi Alley)

▲ 图9 厦门老城巷弄服务业振兴的景观意向(盐溪巷局部)

Fig.9 Intentional landscape of revitalizing the alley service industry in Xiamen historic quarters (part of Yanxi Alley)

激活老城巷弄产业,需避免再次陷入旅游商业过度的尴尬境地。前几年厦门曾厝垵的巷弄产业活化作为民众自发行为之案例,于国内颇有影响[6]。然而民众过分追求个人资本效益,特别青睐从服务外来游客中快速获取商业资本利润(图10),却忽视了面向在地居民的社区服务型产业的发展,诸如服务社区老年人的巷弄产业,服务社区少年儿童教育和游戏需求的服务业,服务社区年轻人需求的服务业,服务社区环境品质提升的园艺和植栽工艺产业,服务社区居民的医疗和健康保健类产业,服务社区居民的木工、雕刻、绘画工艺产业等等普遍受到排挤。如此造成的结果是,曾厝垵巷弄产业日渐脱离了对在地居民的民生需求关怀,成为追逐旅游商业资本利润的工具。这种境况的出现与近现代资本主义产业发展理念有关。虽然经历亚当·斯密、大卫·李嘉图、约翰·凯恩斯、米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)等经济学大师的不断发展,近现代资本主义产业理念中有一个重要特质却没有得到根本动摇,那就是:为了在最快时间内获得最大资本收益,产业发展模式常寄希望于将某个资本收益较快的产业做强做大,却对产业发展能否服务在地居民的多样化需求以及能否真正带来对弱势群体的民生关怀缺乏关注。对此,卡尔·马克思等社会主义经济学者早在19世纪就提出过质疑,现如今全球范围内也再次兴起反思浪潮。近年的英国国际发展白皮书、亚洲开发银行报告及世界银行报告中多次倡导经济发展的“益贫式增长”(pro-poor growth)[7],就体现了对经济发展重视社区民生价值回归的倡议。老城巷弄产业振兴意在民生并着力发展社区型服务业是大势所趋。

▲ 图10 曾厝垵过度商业化的巷弄

▲ 图10 曾厝垵过度商业化的巷弄

Fig.10 Over-commercialized alleys in Zengcuo’an

2.3 巷弄邻里修复与老城社会关系改善

巷弄原本是厦门老城重要的公共交往空间,可如今巷弄居民之间的社会隔阂问题日益显现。本地居民和外来工之间、老年人与年轻人之间的社会壁垒高筑。巷弄中各户居民的自我防卫意识越来越强。为了获得安全感,民宅门窗防盗设备添置很多,充斥各式铁栅栏、铁板门、监控器等的巷弄环境显得相当冷漠(图11)。计算机网络和手机微信等远程通讯技术的发达,也让人们有条件在邻里隔离情况下完成各自生活。居民的工作地点与居住地点的分离加剧了邻里关系疏远。邻里交流需求的下降则导致巷弄公共交往空间萎缩。老城巷弄公共交往活动空间总量在过去几年中不但没有得到扩增,一些原本就存在的公共交往活动空间的社会开放度和共享度却反而下降了。以仁安社区为例,巷弄中不少公共房屋荒废闲置,还有一些被过度专门化、私人化占用,有的甚至设置围墙、铁门等设施限制社区居民进入,如大门紧闭的佛堂、仅对特殊人群开放的基督教堂、民众难进的公益组织用房、节假日也不对社会开放的校园,等等。

▲ 图11 充斥铁栏构件的巷弄环境

▲ 图11 充斥铁栏构件的巷弄环境

Fig.11 Alley environment full of iron bar components

通过巷弄振兴行动,重新修复邻里关系并增加邻里交往空间供给,这对改善老城社会氛围很有意义。为此建议有关部门在巷弄振兴行动中至少注意以下几点:其一,积极培育社区巷弄中的公益组织、互助合作协会,鼓励社区居民参与巷弄环境改善的热情和行动;其二,针对巷弄中荒废的公共产权地块,建议重新修复并优先进行公益化使用;其三,针对巷弄中过度专门化、封闭化使用或已被私人侵占的公共产权地块,尽可能重新增加大众使用效率和社会共享度;其四,鼓励有条件的巷弄民宅转型为邻里交往空间或社会公益服务空间等等。

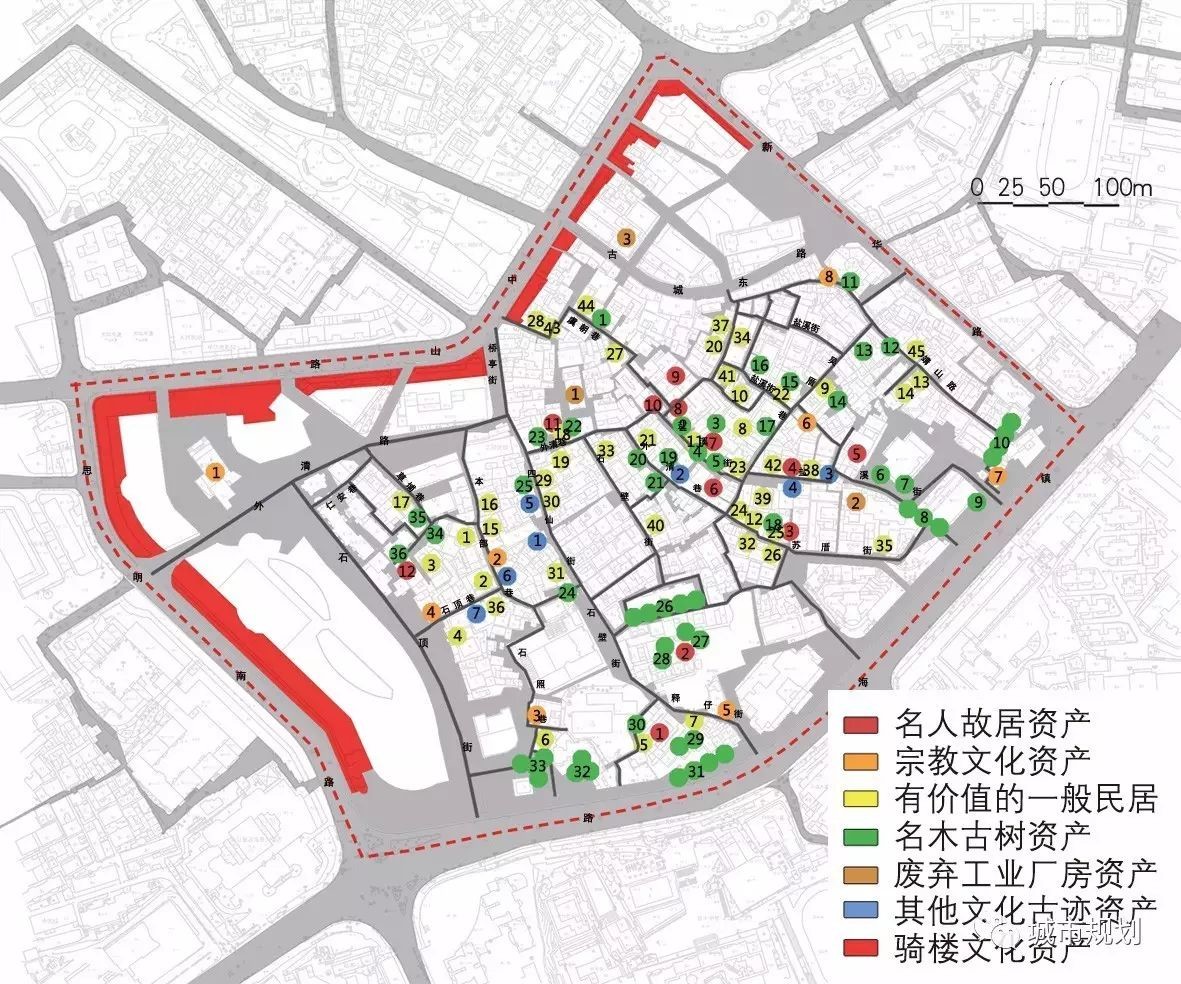

2.4 巷弄古迹传承与老城遗产保护的民间参与

厦门老城不仅拥有沿街分布的骑楼遗产,巷道中还串联着丰富的其他文化资产。以仁安社区为例(图12),巷道中有陈化成、下王府、王人骥、林采之、陈桂琛、欧阳桢、邱延枢、柯柏行等名人老宅,还有基督教新街教堂、延寿寺、弥陀寺、石狮爷庙、顶释寺、寿山宫、庆福寺、三官宫等宗教遗产以及蚶壳井、旗杆石、隘门、四仙石、石敢当、石狮王等历史构筑物,此外,巷子中还蕴含各种美丽传说、民间故事甚至传统手艺。这些巷弄遗产的价值是不容低估的。可惜的是,既往老城遗产保护与利用过程中,精英们时常从重要性和紧迫性角度出发,更关注分布于主街道的骑楼遗产以及官方认定的个别文保单位,对位置较偏僻或者未经官方认定的诸多巷弄遗产却比较忽视,导致很多潜藏的巷弄遗产资源未能得到充分挖掘、保护及再利用。

▲ 图12 厦门老城巷弄中丰富的遗产内容(以仁安社区为例)

▲ 图12 厦门老城巷弄中丰富的遗产内容(以仁安社区为例)

Fig.12 Lavish heritage content in alleys of Xiamen historic quarters (taking Ren’an Community as an example)

以巷弄系统振兴为契机,将老城遗产保护与再利用的范围和对象延伸到巷弄当中,并调动民众力量参与巷弄遗产类型发现、价值挖掘、再利用方式探索,对于弥补精英们“居高临下”的遗产政策之不足有重要意义。英国老城文化遗产的传承很早就重视草根力量的参与,并注意遗产保护内容和空间领域的深度延伸。工艺美术家威廉·莫里斯(William Morris)曾发起社会民间组织去推动英国古迹的全面保护,经几代人努力,如今的英国已形成了关于这方面较完善的工作机制。英格兰遗产委员会正在开发一个能进行更广泛“众包”的模型,希望更深入地为民众力量参与遗产传承提供服务,并且推动遗产传承内容的精细拓展。日本自20世纪后半叶以来,结合社区营造行动,推动了老城遗产传承的民间参与和领域渗透,对巷弄遗产的保护较早就开始了[8]。

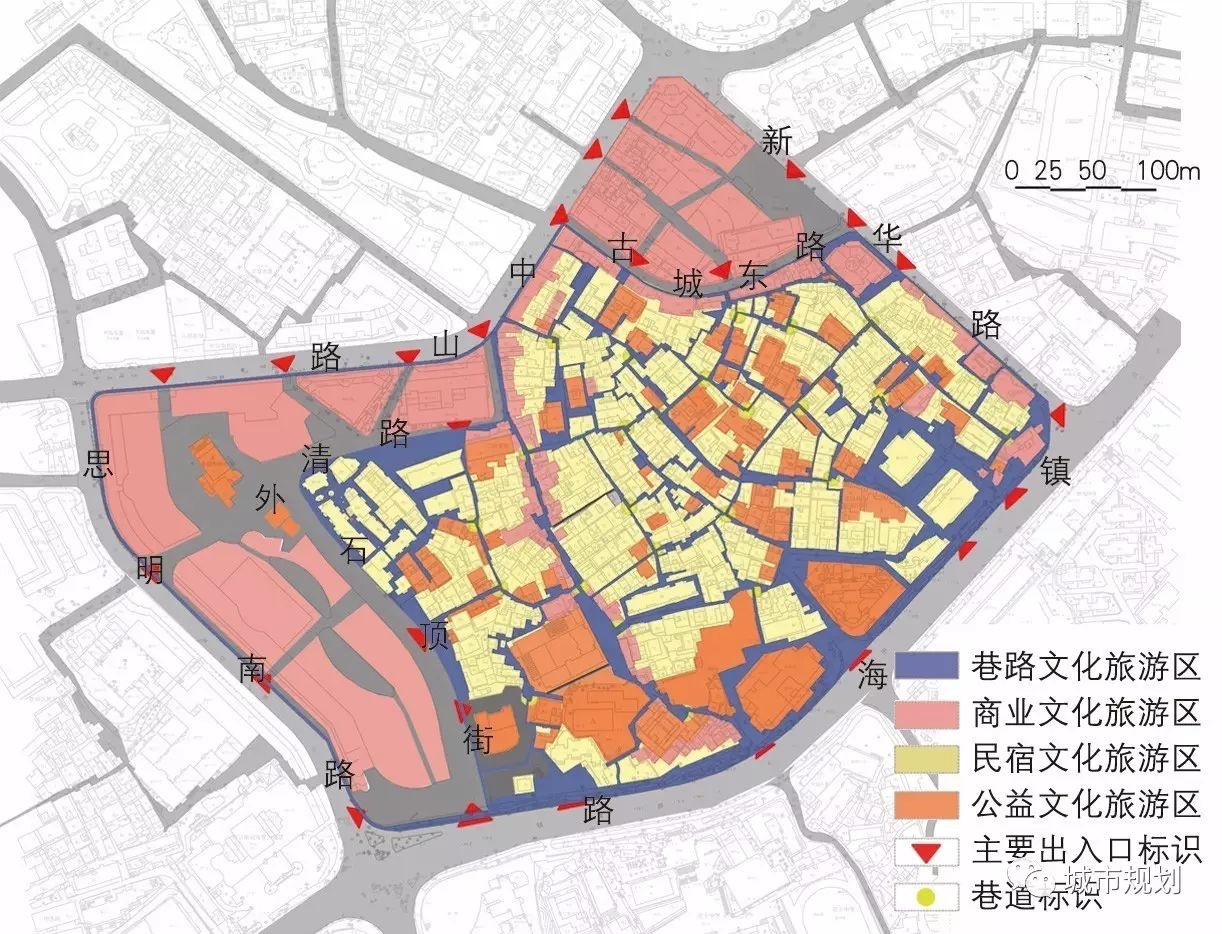

2.5 巷弄魅力缔造与老城全域旅游探索

厦门老城对游客缺乏深度吸引力的现状,已为业界共识。游客停留时间短,多为半天或一日观光,且主要集中在中山路骑楼街、思明路骑楼街、八市等景点。人群集中的旅游景点,往往让游客难以静心体验。一旦碰到节假日,景点内过度密集的旅游人群还潜藏发生“踩踏”事故的风险。相比之下,老城的各类小巷却很少得到游客眷顾。两个原因值得注意:其一,老城巷路环境缺乏友善性,很多巷路堵塞使游客难以畅行同时也缺乏游走安全感;其二,巷路中缺少旅游标识和旅游配套设施的配置,旅游内容也缺乏挖掘、创造和展现,所以即便有个别游客进入巷弄,吸引其逗留的时间也往往很短。

通过巷弄旅游资源的再挖掘以及旅游环境品质的有效提升,将旅游人群吸引到老城巷弄中,对提高厦门老城整体的旅游吸引力着实有益。一方面,将有助于增加老城旅游空间供应量,游客来到厦门老城后,除了感受骑楼街道文化,还能体验骑楼街背后巷弄中丰富的历史遗产、居民生活、文化教育、园林景观等等内容。当然,如果能进一步吸引游客在巷弄中驻扎下来从事休闲、度假等深度旅游活动,那将更好不过。这项行动与国家旅游局最近提出的“全域旅游”[9]发展战略是一致的(图13)。“全域旅游”的提出是为了改变既往以“精品旅游路线”或“精品景点”为热点的旅游发展思路,转而强调将旅游业发展与各种社会资源、环境资源、文化资源、遗产资源等进行全面相融,渗透到民生发展的各个领域,实现旅游业发展的平衡化、深度化转型。另一方面,来到厦门老城的旅客如果被吸引分流进入巷弄,那么也将倒逼中山路骑楼街、思明路骑楼街等既往的主要旅游景点为留住游客而探索旅游文化的创新转型。

▲ 图13 以巷弄振兴为契机探索厦门老城全域旅游规划(以仁安社区为例)

▲ 图13 以巷弄振兴为契机探索厦门老城全域旅游规划(以仁安社区为例)

Fig.13 Taking alley revitalization as an opportunity to explore the all-area tourism planning in Xiamen historic quarters (taking Ren’an Community as an example)

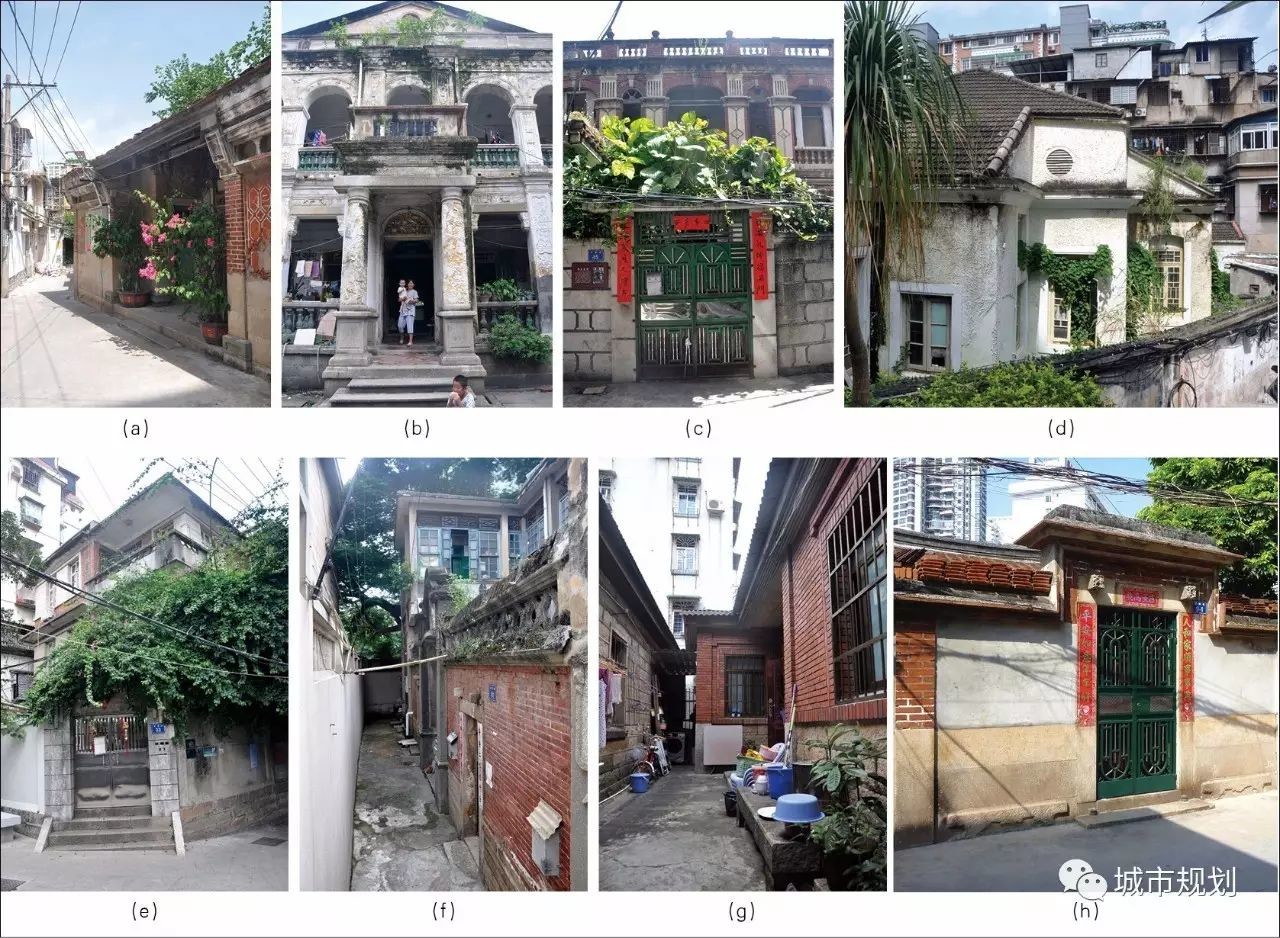

2.6 巷弄民居再生与老城住宅多样化探索

巷弄系统振兴也是改善老城民宅空间品质的一个契机。厦门老城民宅有沿街民宅和巷弄民宅两类。二者现状相比,巷弄民宅建筑的衰败情况更严重一些:有的已倒塌,有的被判定为危房,有的荒废无人使用,有的受到随意分隔破坏,有的因资金缺乏无力维修,有的被当作临时仓库使用。巷弄民宅建筑的衰败,一方面与居民向往现代化居住生活方式、贬视巷弄传统民宅文化的心态有关,另一方面也与巷道环境对居民户外活动的空间服务能力下降有关。巷道安全感日益缺失、卫生条件不良等原因,使得居民于巷道里聊天喝茶、乘凉、面对面交谈、玩耍等的活动环境变差,居民通过巷道进出自家宅邸的感受也缺乏愉悦与舒适。收入稍有改善的居民搬离巷弄住宅的意愿较高,民宅建筑走向衰败的驱力较大。结合巷弄振兴行动改善民宅建筑品质,重新吸引民众进驻也是一项必须开展的工作。

开展巷弄系统振兴,将有助于在老城区中探索多样化的、植根于传统文脉的居住生活空间形式。关于这一点,史蒂文·蒂耶斯德尔(Steven Tiesdell)等在《城市历史街区的复兴》中对英国的探索有过深入论述[10]。厦门老城巷弄中有种类丰富的传统大厝民居、近代洋楼民居,还有一些解放后陆续建成的老住宅(图14),它们凝结着传统的家庭伦理、生态思想、工艺美术、宗教信仰、风俗习性等居住文化,且多有个性诠释。探索这些巷弄传统民宅的继承与再生之路,有助于丰富城市住宅种类、提升住宅文化。当前我国房地产公司开发的商品住宅、政府或国企建设的保障性住房,为了实现集中开发效益,很多陷入了标准化、功能主义化的单调模式。或许其背后有勒·柯布西耶(Le Corbusier)关于“住宅是居住的机器”思想的影子。其实对住宅功能主义的反思在国际上由来已久,1972年美国圣路易市炸毁山崎实(Minoru Yamazaki)设计的现代主义住宅堪称标志性事件[11]。如今恰逢我国城市住宅开发从增量向存量转型[12],这也迎来了一个重新思考和探索住宅形式多样化及其如何更好地植根于地方文脉的时机,老城巷弄民居作为一种特殊的住宅存量,具备这方面先行探索的条件。

▲ 图14 厦门老城巷弄中种类丰富的传统住宅存量

▲ 图14 厦门老城巷弄中种类丰富的传统住宅存量

Fig.14 Wide range of traditional housing stock in alleys of Xiamen historic quarter

2.7 巷弄植栽增添与老城生态环境改善

结合巷弄系统振兴行动开展,还可同步复兴老城传统植栽文化,大量增添新的绿化配置。厦门老城巷道网络上串联着榕树、龙眼树、莲雾树、芒果树、木瓜树、白玉兰树、桑树、桂花树、枇杷树、杨桃树等古树或有价值的果树(图15)。

▲ 图15 厦门老城巷弄古树分布现状(以仁安社区为例)

▲ 图15 厦门老城巷弄古树分布现状(以仁安社区为例)

Fig.15 Present distribution of ancient trees in alleys of Xiamen historic quarter (taking Ren’an Community as an example)

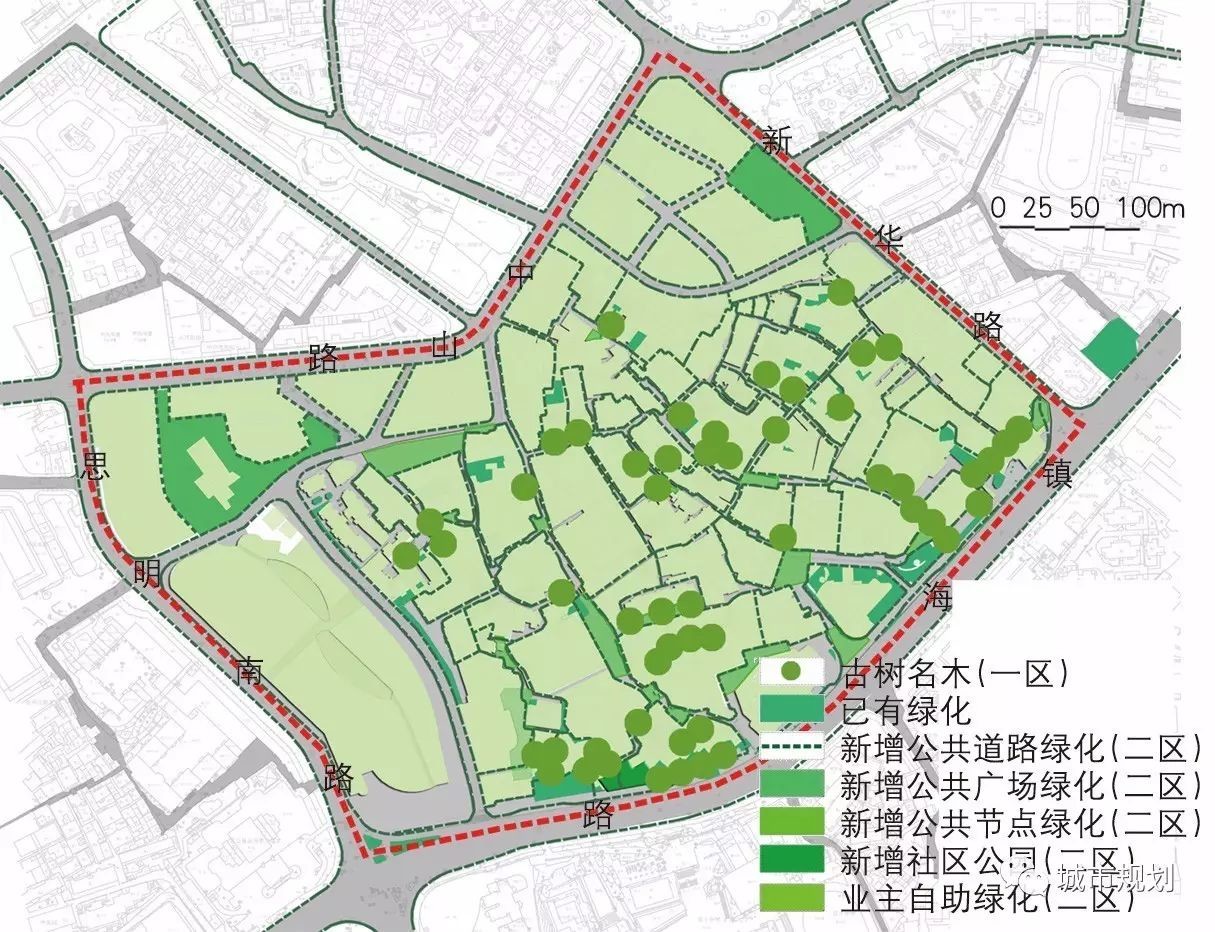

如今它们的生存空间受到严重威胁,有的被建筑物挤压,有的被铁栅栏圈围,有的面临被铲除的命运。为了使它们获得重生,有必要在巷弄改造中着力改善它们的生长环境并使其与居民生活建立更友善的空间关系。巷弄改造时,如果能见缝插针地在巷道边植入一些微型公园,那么对巷弄居民生活也颇为有益。巷弄微型公园对社区居民休闲活动来说,尺度宜人、易达性高,还可改善和调节老城社区微气候。若进一步发动巷弄居民根据各家临巷情况,因地制宜地于自家门前、窗台下、围墙上、屋顶上培育微型绿化,也将有助于全面提升老城生态环境品质(图16、图17)。

▲ 图16 以巷弄振兴为契机全面增添厦门老城绿化意向(以仁安社区为例)

▲ 图16 以巷弄振兴为契机全面增添厦门老城绿化意向(以仁安社区为例)

Fig.16 Taking alley revitalization as an opportunity to increase greening space in Xiamen historic quarters (taking Ren’an Community as an example)

▲ 图17 厦门老城巷弄新增各类绿化后的意向效果(以盐溪巷为例)

Fig.17 Intention effect of alleys in Xiamen historic quarter after increasing various greening space (taking Yanxi Alley as an example)

由于老城巷弄居民生活和空间变化复杂且细腻,所以在绿植环境改善过程中倡导微观化、分散化、精细化、居民参与的模式是必要的。这与过去政府在新区推动的绿化建设模式差别很大。比如,厦门园博苑作为一个大型集中的新区公园,日常使用率低,不少市民需通过较长交通行程才能到达,于其中从事休闲活动的体验也比较乏味。再比如,很多新区行道树的品种选择常以生长快速为优先,种类趋同、绿化景观单调,欠缺多元的绿植文化。

2.8 巷弄基础设施亲民化建设

巷弄系统振兴也是将老城基础设施建设得更亲民的一个契机。现状看来,厦门老城主街基础设施配置相对较完善,与居民生活更细微关联的巷弄基础设施改良却启动缓慢。老城巷弄中随处可见无序牵接的电线网线、老化昏暗的路灯、破坏巷景的给排水管线、影响环境的垃圾收集设施,等等。复杂的技术问题是制约发展的因素之一。比如,讲究整体的现代化电力、给排水、路灯等设施系统如何与老城巷弄网络状、不规则、窄小的空间肌理相适应,基础设施在连接入户过程中如何与巷弄变化多样的传统民居空间和生活需求相协调,基础设施改造如何与老城巷弄遗产保护相协调等等,都有待研究与探索。我国现行的基础设施建设规范比较重视通用标准控制,很多并不适用于老城区内部的实际情况,要修改这些规范使其赋予因地制宜的变通权,也需要付出努力,再加上政府和投资者面对困难若表现出回避心态,将加剧探索滞后的局面。日本、我国台湾等发达地区在开展老城巷弄基础设施建设过程中的亲民化观念值得借鉴[13]:城市管理者并不把巷弄基础设施建设当作缺乏回报的公共事务,而认为是一项能获得民心、增加就业、让老城社区环境变得更人性的工作——一方面,积极调动民间力量协商缔造出各种艺术创意的巷弄基础设施景象;另一方面,通过在巷弄基础设施改造中产生出的繁琐细致问题,推动对人力劳动的更多需求,扩大社区基础设施建设的就业岗位。

综上所述,巷弄系统作为老城失落空间,其振兴对老城发展走向均衡、注重民生的战略转型之意义是多重的。上文所阐析的仅是其中几个方面,实际上还包含很多其他领域的意义。紧扣这一出发点,就不能将巷弄振兴简单地理解为“物质形象美化工程”,也不应单一地解读为“旅游商业开发项目”。巷弄振兴要避免陷入“就巷弄论巷弄”的孤立封闭的误区,并应尽可能使其与老城区在交通、产业、社会、遗产、旅游、绿化、基础设施等方面发展的民生转型保持全方位的、开放式的综合协调。王澍集合美院团队参与南宋御街示范改造后[14],坦诚指出自己所推动的理想模式“很难复制,不可推广”,其潜台词宣示了对既往老城街巷改造的精英蓝图路线之反思。换言之,未来的老城街巷改造行动需要更多探索的是如何发动民间力量介入、如何满足民生多元化的综合目标需求、如何与相关城市管理部门合作共建。现行《城乡规划法》中缺乏这方面的指导意见,地方规范条例、规划文本对这方面的行动和机制建设的指引也比较薄弱,建议后续加强这方面的引导。

注释

① 参见由厦门市政府委托、厦门市城市规划设计研究院编制的《美丽厦门战略规划》(2014)。

②参见由厦门市规划委员会委托、华侨大学城乡规划系课题组编制的《中华街道景观空间释放和环境质量提升规划》(2015)。

参考文献

1 佩鲁 F.新发展观[M].张宁,丰子义,译.北京:华夏出版社,1987:5-11.

PERROUX F. A New Concept of Development[M].ZHANG Ning,FENG Ziyi,trans. Beijing: Huaxia Publishing Company,1987:5-11.

2 斯蒂格利茨 J E.不平等的代价[M].张子源,译.北京:机械工业出版社,2013:1-30.

STIGLITZ J E. The Price of Inequality[M].ZHANG Ziyuan,trans. Beijing:China Machine Press,2013:1-30.

3 邓小平.邓小平文选(第三卷)[M].北京:人民出版社,1993:9-11.

DENG Xiaoping. The Third Volume of Selected Works of Deng Xiaoping[M]. Beijing:People’s Publishing House,1993:9-11.

4 特兰西克 R.寻找失落空间:城市设计的理论[M].朱子瑜,张播,鹿勤,等译.北京:中国建筑工业出版社,2008:1-17.

TRANCIK R. Finding Lost Space:Theories of Urban Design[M]. ZHU Ziyu,ZHANG Bo,LU Qin,et al,trans. Beijing:China Architecture & Building Press,2008:1-17.

5 边经卫.当代城市交通规划研究与实践——以厦门市为例[M].北京:中国建筑工业出版社,2010:99-145.

BIAN Jingwei. Research and Practice of Contemporary Urban Transportation Planning:Taking Xiamen as an Example[M]. Beijing:China Architecture & Building Press,2010:99-145.

6 邓伟骥.融合与转型:厦门曾厝垵村蜕变历程的启示[J].北京规划建设,2016(1):95-99.

DENG Weiji. Integration and Transformation: Implications of the Transformation Process of Zengcu’an Village in Xiamen[J]. Beijing Planning Review,2016(1):95-99.

7 蔡荣鑫.“益贫式增长”:越南的实践与经验[J].东南亚纵横,2009(1):10-13.

CAI Rongxin. “Pro-poor Growth”:The Practices and Experiences in Vietnam[J].Around Southeast Asia,2009 (1):10-13.

8 西村幸夫.再造魅力故乡——日本传统街区重生故事[M].王惠君,译.北京:清华大学出版社,2007:267-282.

NISHIMURA Y. Machinami Machi Zukuri Monogatari[M].Wang Huijun,trans. Beijing:Tsinghua University Press,2007:267-282.

9 厉新建,张凌云,崔莉.全域旅游:建设世界一流旅游目的地的理念创新——以北京为例[J].人文地理,2013,28(3):130-134.

LI Xinjian,ZHANG Lingyun,CUI Li. Comprehensive Tourism: Idea Innovation on Building a World-Class Tourism Destination[J]. Human Geography,2013,28 (3):130-134.

10 蒂耶斯德尔 S,希思 T,厄奇 T. 城市历史街区的复兴[M].张玫英,董卫,译.北京:中国建筑工业出版社,2006:97-129.

TIESDELL S,HEATH T,OC T. Revitalizing Historic Urban Quarters[M]. ZHANG Meiying,DONG Wei,trans. Beijing:China Architecture & Building Press,2006:97-129.

11 詹克斯 C.后现代建筑语言[M].李大夏,译.北京:中国建筑工业出版社,1986:4-6.

JENCKS C. The Language of Post-Modern Architecture[M]. Li Daxia,trans. Beijing:China Architecture & Building Press,1986:4-6.

12 赵燕菁.价值创造:面向存量的规划与设计[J].城市环境设计,2016(2):10-11.

ZHAO Yanjing. Value Creation:Planning/Design for Existing Property[J]. Urban Environmental Design,2016 (2):10-11.

13 小林正美.再造历史街区:日本传统街区重生实例[M].张光伟,译.北京:清华大学出版社,2015:90-106.

KOBAYASHI M. Rekishi Teki Machinami Saisei No Design Shuho[M]. ZHANG Guangwei,trans. Beijing:Tsinghua University Press,2015:90-106.

14 王澍.中山路:一条路的复兴与一座城的复兴,杭州,中国[J].世界建筑,2012(5):114-121.

WANG Shu. Zhongshan Road:Renovation of a Road and a City,Hangzhou,China[J]. World Architecture,2012 (5):114-121.

——————————————

了解更多《城市规划》杂志信息,搜索微信号“chengshiguihuazazhi”或识别下方二维码关注。

规划问道

规划问道