【文章编号】1002-1329 (2020)08-0120-09

【中图分类号】TU982.29;F323

【文献标识码】A

【doi】10.11819/cpr20200812a

【作者简介】

陈建滨 (1989-),男,硕士,成都市规划设计研究院副主任规划师,工程师,注册城乡规划师。

高梦薇 (1991-),女,硕士,成都市规划设计研究院规划师。

付 洋 (1989-),男,硕士,成都市规划设计研究院规划师。

阮 晨 (1980-),男,硕士,成都市规划设计研究院副院长,正高级工程师。

本文刊载于《城市规划》杂志2020年第8期。

【摘要】我国城乡统筹进入高质量发展的新阶段,在较为发达的大都市区,城乡关系逐步进入融合发展的加速期。在乡村振兴战略和国土空间规划体系建立的背景下,基于生态价值转化的经济发展逻辑和高质量发展的管控治理逻辑,成都结合自身城乡特征和发展规律,提出了以“城乡融合发展单元”推动镇村发展的新路径。通过对城乡融合内涵特征的剖析,阐释了城乡融合发展单元的内涵、构建目的、划分方法与类型,探讨了以单元为抓手系统推进镇村规划、发展、管控和治理的具体路径,为城乡融合发展提供了新思路。

RESEARCH ON THE NEW DEVELOPMENT PATH OF TOWNS AND VILLAGES BASED ON THE CONCEPT OF URBAN-RURAL INTEGRATION: TAKING CHENGDU URBAN-RURAL INTEGRATION UNIT AS AN EXAMPLE

ABSTRACT:The urban-rural integrated development in China has entered a new stage of high-quality development. In the more developed metropolitan areas, the relationship between urban and rural areas has gradually come to an accelerated period of integrated development. Under the background of the Rural Revitalization Strategy and the establishment of the spatial planning system, Chengdu puts forward a new path for promoting the development of towns and villages based on the “urban-rural integrated development unit”, in combination with its own urban-rural characteristics and development law on the basis of the economic development logic of ecological value transformation and the management and control logic of high-quality development. Through the analysis of the connotation and characteristics of urban-rural integration, this paper expounds the connotation, construction purposes, division methods and types of urban-rural integration development unit, and probes into the planning, development, management, control, and governance path of towns and villages with the unit as the tool, which provides a new idea for urban-rural integration development.

KEYWORDS:urban-rural integration; unit; towns and villages; development path

随着我国城镇化进程的深入推进,城乡关系正在逐渐由以城带乡向城乡融合转变。通过城乡统筹的长期实践探索,在较为发达的大城市周边,城乡融合互动发展正在加速,镇村发展呈现出新的阶段特征,逐渐形成以功能布局为引导的城乡统筹格局,孕育出协同融合为特征的新兴业态,也不断涌现出新的现代农业发展模式。同时,在推进以体制机制创新为动力的要素供给改革的过程中,城乡要素流动的自由度持续提升,农村劳动力、土地、资本活力不断迸发,定制化、高品质的服务也逐步由城镇向农村延伸,以村民自治为基础的乡村治理模式也开始出现①。

党的十九大报告提出“乡村振兴战略”,成为新时代农业农村工作的总纲领和中心任务,旨在解决城乡发展不均衡、治疗“乡村病”、释放乡村潜在动力,为广大乡村地区发展指明了方向。乡村振兴战略对城乡融合发展提出了更高要求,涵盖城乡资源要素、功能布局、产业生态以及综合治理等诸多方面的融合,以建立新型城乡格局。同时,随着国土空间规划体系的建立,自然资源管理体制面临重大改革。国土空间规划全面覆盖城乡地区,通过对国土空间资源进行全面和系统的规划、开发、保护和整治,在实现城乡要素双向流动和资源优化配置,真正打破城乡二元体制,加快形成城乡融合发展格局等方面起到推动作用。在此背景下,我们应该从更深层次思考新时期镇村格局的构建和发展路径,探索城乡融合发展新思路。

城乡融合是城乡关系互动的一种状态,对于城乡融合内涵特征的研究本质上是对城乡关系的研究。全面梳理国内外“城乡关系”的相关理论,其演进过程大致经历了城乡二元经济结构理论、城市偏向和乡村偏向的不平衡发展论、城乡统筹协调发展理论[1]。在探讨城乡统筹协调发展方面,国外多是以解决资本市场经济背景下的城乡联系和互动问题为目标开展的理论体系研究,主要以“城乡流理论”、“和谐社会”、“城乡连续体”、“区域网络模型”等为代表,强调政治、经济、社会、空间等方面的城乡一体发展[2-5]。而国内相关研究多是以西方城乡理论为基础形成的中国特色理论概念,主要包括“城乡一体化、城乡统筹及城乡协调”等[6-7]。上述理论都是在各自的时代背景下针对拟解决的问题提出的关于城乡关系的思考,虽各有侧重,相关主张未完全统一,但都触及到城乡融合发展的核心。它是对城乡统筹、城乡一体化理论的继承和升华,是基于乡村振兴研究和新型城镇化相关研究而形成的理论研究体系[8]。总体来看,“城乡融合发展”的学理性研究尚比较缺乏,是涉及内容较广的复杂性问题,需要跨学科、多尺度、多维度、多视域的系统总结[9],本文将其内涵归纳为以下3个方面。

马克思、恩格斯在《资本论》中指出“城与乡是彼此对应又相互独立、具有一致规定性的有机整体”。城与乡在生产、生活和自然生态等方面的现实条件和资源禀赋都具有明显的差异性和互补性[10],只有尊重城乡是不同的空间实体、有着不同的发展逻辑,才能使城乡优势最大化,从真正意义上推动城乡异质功能的有机融合。欧洲通过土地整理、村庄革新等方式,形成了一种城乡等值化的乡村发展模式,实现了农村生活条件、生活质量与城市“等值不同类”的目标,使农民由社会身份转化为社会职业,减少了农村人口向大城市的涌入,从而使农村与城市得以平衡发展[11]。

因此,城乡融合并非消除城乡的差异性,更不是“化掉”农村,而是要确保使农村对称于城镇的主体地位[12],通过统筹资源要素,形成优势互补、互为支撑的一体化发展的整体。

2.2 突出要素双向流动的“共生可持续”发展

所谓“城乡共生”是指城市和乡村以相同的步调共同演进发展的属性,是基于生态学的共生理论演化而来。范昊(2018)以全球城乡流动性最高、城乡差距最小的地区之一欧洲为研究对象,发现欧洲强调城镇网络与组团共生下的城乡融合,是一种健康而可持续的城乡关系状态[13]。刘荣增(2009)基于共生理论的视角,对河南、山东和江苏3省城乡统筹状况进行比较,提出城乡共生的核心在于加强城市与乡村之间物质、信息、能量的交流,构建城乡要素开放对流的机制[14]。

从劳动力转移和经济增长模型(Ranis-Fei模型、Jogensen模型、Todaro模型等)揭示的规律不难发现,在市场引导下生产资料的流动是由生产效率所决定的[15-16]。因此,要使城镇和乡村形成对称性互惠的共生系统,实现要素平等交换和自由双向流动,其核心是在筑牢城乡基础设施和政策配套的基础上,逐步完善现代农业产业体系,通过都市农业现代化提升农村生产的边际效率,通过三产融合实现剩余农业劳动力的就地转移。

2.3 强调城乡统筹管控的“包容一体化”发展

包容性增长强调公平正义以及机会均等,城乡包容一体化发展是指确保城乡人口都能获得同质同量的公共服务,是城镇、乡村一体化布局和协同发展的时代要求。所以,城乡一体化是市场网络在城乡间的拓展和加强,而不是“劫富济贫”式地重新分配城乡利益,也不是以城市发展减速为代价[17]。

快速城镇化在带来经济发展的同时也造成了社会成本的提高,朱介鸣(2019)提出的“区域空间分散-地方空间集聚”的城乡空间范式,能更好地平衡经济增长与社会公平,通过市场机制与政府政策实现城乡包容性一体化发展[18]。因此,在国家全面重构国土空间规划体系的背景下,应构建城镇村地域结构一体化、功能结构差序化的镇村体系,加强城乡空间治理,统筹城乡发展空间,促进公共资源均衡配置,推进基础设施一体化建设。

2.4 小结

城乡融合发展强调城乡关联发展的重要性和同等地位,其核心内涵是以尊重城乡本身的差异为前提,以农业农村优先发展为手段,将二者作为互动共生、相互耦合的有机整体,置于开放公平的发展环境中,通过城乡对流联系强化、发展成果共享、功能互补互促,推动城乡生产生活方式及生态环境的一体化均衡发展。对城乡融合发展核心内涵的界定,建立了本文的研究基础。

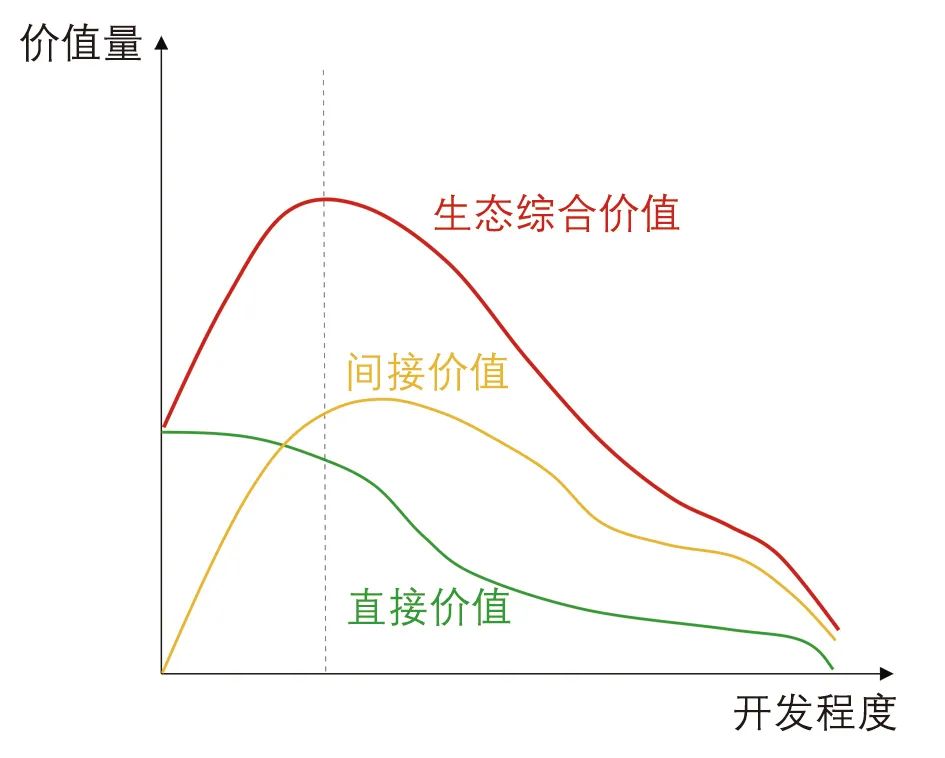

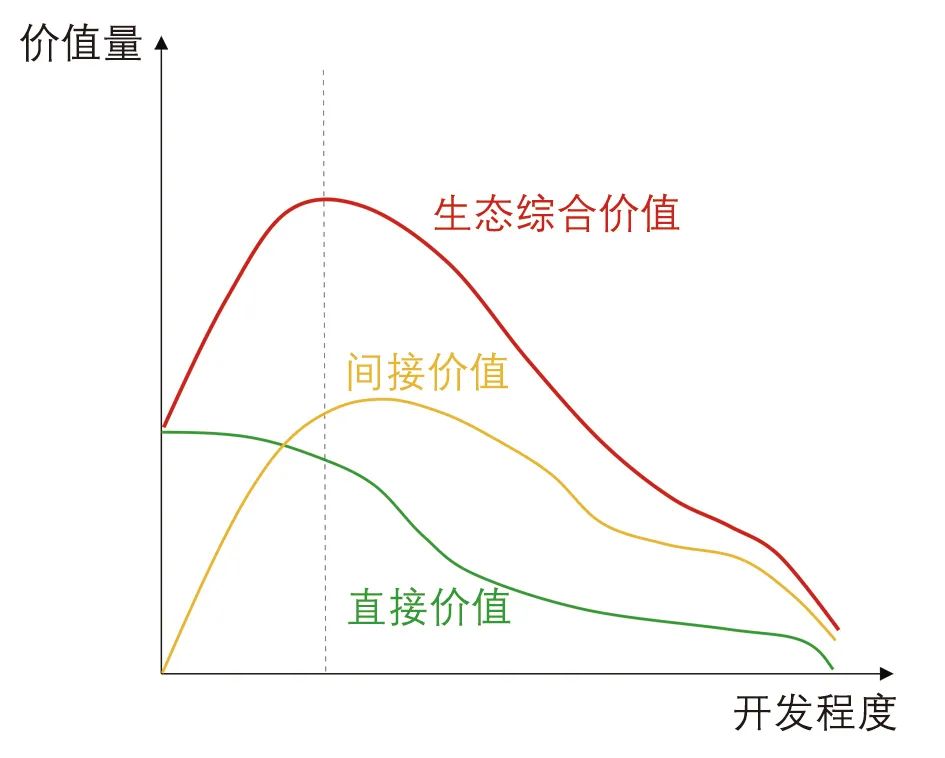

城乡的差异决定乡村有着与城市不同的发展逻辑。在生态环境方面,乡村的优势要远远大过城市,乡村地区要实现绿色高质量发展,充分发挥其生态价值的优势是最为可持续的路径。依据生态经济学和现代可持续发展理论,生态价值包括生态资源本身具有的直接价值和生态资源间接提供的服务价值,通过合理开发,能实现生态综合价值最大化(图1)[19]。因此,通过单元的形式整合资源,促进城乡要素双向流动,使乡村为城镇提供生态服务的同时,也能承接城镇功能的外溢,从而形成城乡共生可持续的状态。综上,“城乡融合发展单元”构建的基本逻辑之一是基于生态价值转化的经济发展逻辑,这也是以“两山理论”为代表的生态文明建设的核心要义。

▲ 图1 生态综合价值最大化示意

Fig.1 maximization of ecological comprehensive value

此外,国土空间规划体系的建立,更加强调自然资源全域全要素的统筹和管控。为保障城乡发展目标、本底约束、资源配置在规划中的逐级传导和落地落实,空间传导管控体系的建立就显得尤为重要。根据城乡发展的差异性,在城市开发边界内外以不同空间单元的形式(如在城市开发边界内划定产城融合单元,在城市开发边界外划定城乡融合发展单元),形成全域满覆盖的空间治理单元管控体系,将国土空间规划的约束性指标与各项管控要求分解落实到各单元,从而更加合理地配置城乡各类资源。故“城乡融合发展单元”构建的另一基本逻辑便是高质量发展的用途管控与治理逻辑。

3.2 “城乡融合发展单元”的概念与构建目的

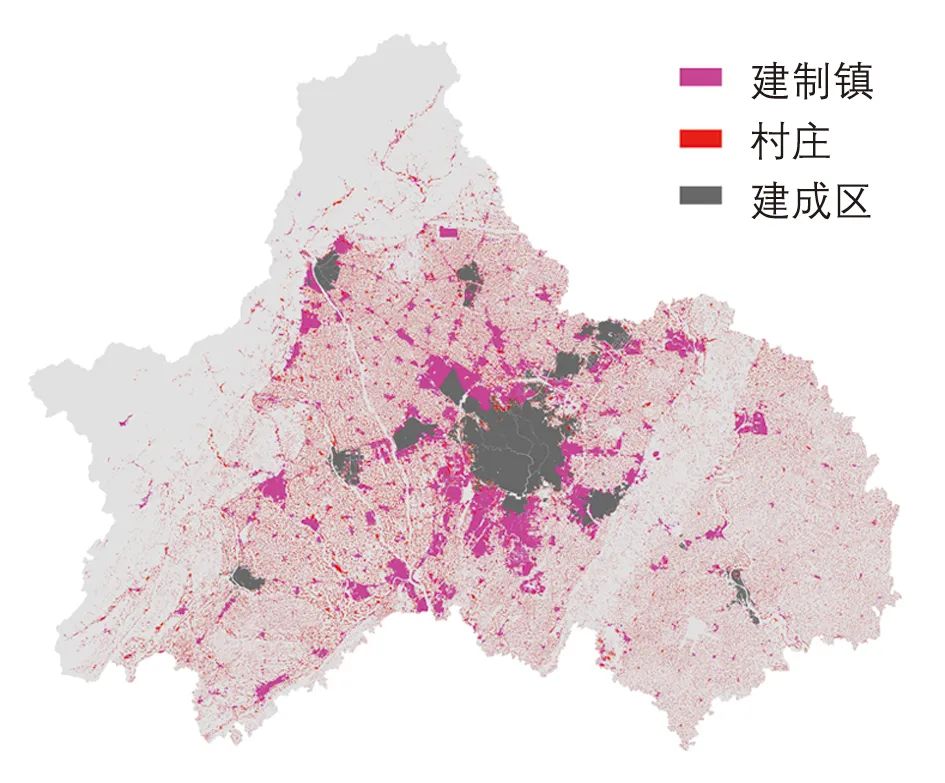

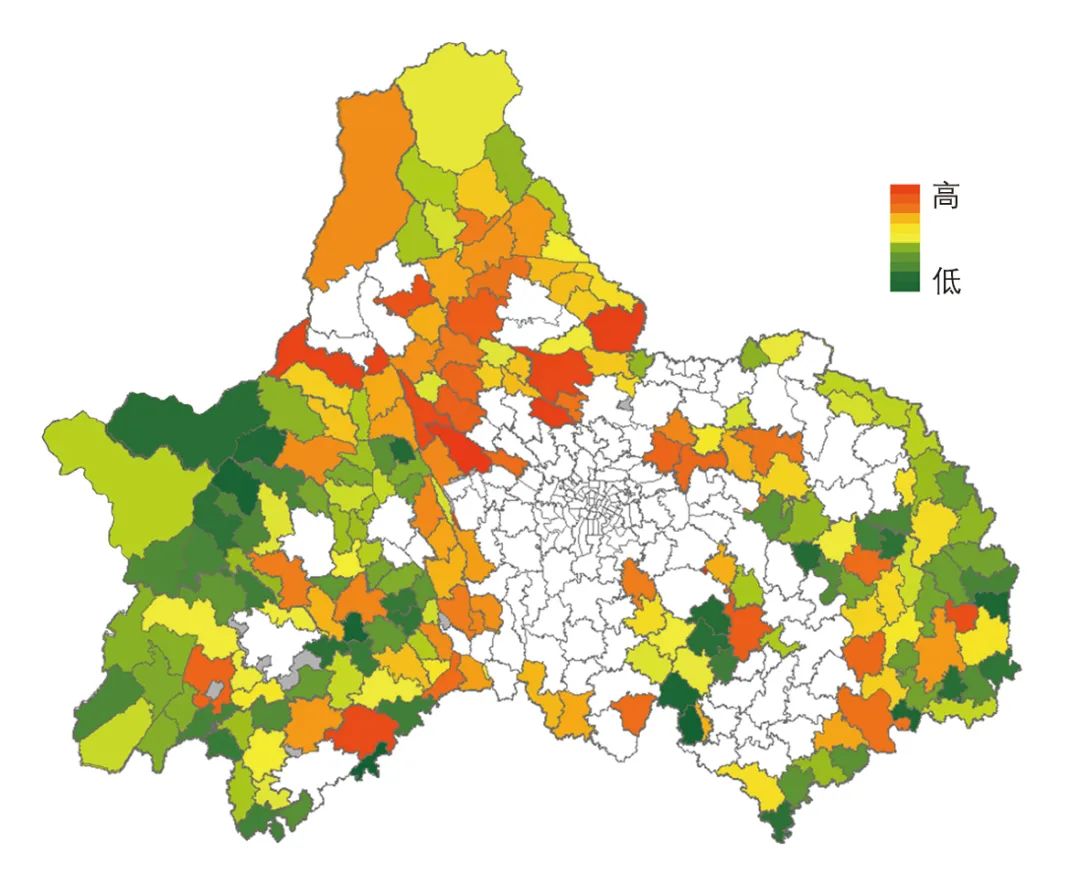

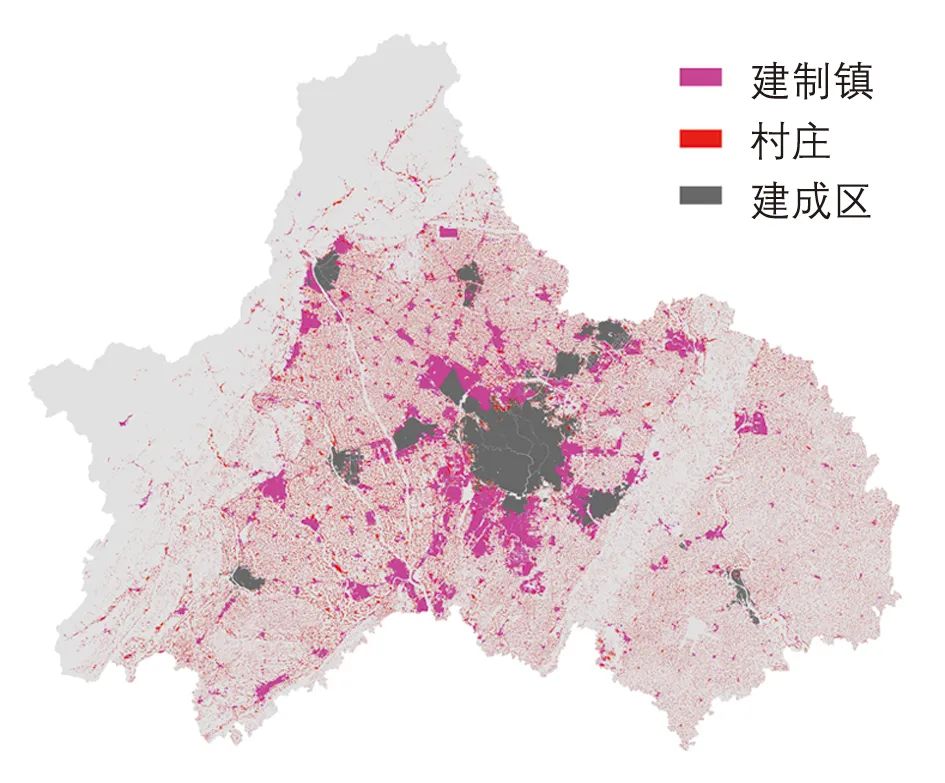

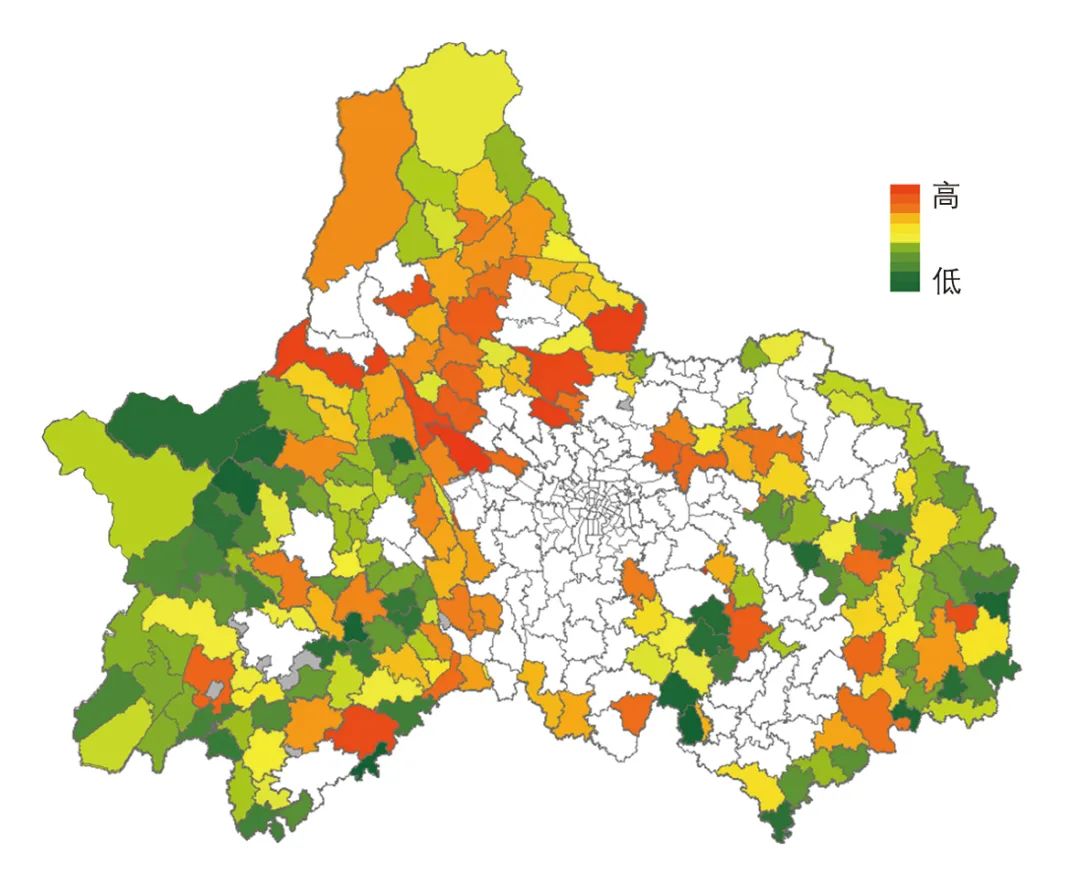

成都自2007年获批为全国统筹城乡综合配套改革试验区以来,通过十余年的实践探索,经历了城乡统筹起步探索、系统推进、深化提升和转型创新阶段[20],农业农村发展取得阶段性突破,有效供给能力显著增强,规模化集约化水平大幅提升,新产业新业态的培育也在不断壮大②。但成都乡镇规模普遍较小,空间布局也较为分散(图2),辐射带动能力较弱,资源要素难以集聚,建设缺乏统筹和管控,限制了镇村地区的进一步发展③。

▲ 图2 成都市建制镇与村庄分布

Fig.2 Distribution of established villages and towns in Chengdu

为解决上述镇村发展现实问题,基于发展与管控两大基本逻辑,综合考虑现有行政区划、城乡格局、资源要素等因素和镇村实际发展需求,成都提出了“城乡融合发展单元”概念,即基于地域相邻、人缘相亲、资源禀赋相近等因素,打破镇行政区划边界、打破传统镇村体系、打破小散乱格局,以主要交通骨架和服务配套为依托,以统一规划、统一管理为保障,以中心镇为核心,带动周边农业园区或产业园区或景区、乡村社区、林盘聚落发展,形成的功能完整、结构合理、辐射周边的镇村基本单元[21]。

“城乡融合发展单元”结合资源禀赋和发展条件将多个镇合并成一个单元,对规划、土地、人口、产业等多要素进行整合,是突破现阶段镇村发展局限和重塑城乡经济地理的重要功能节点,这将进一步促进城乡资源要素自由流动和合理配置,有利于镇村地区融入区域格局,进而提升辐射带动能力,激活镇村地区内生发展动力。同时,“城乡融合发展单元”作为镇村地区管控的基本地域单位,也将实现自然资源统筹管理和规划管控全域覆盖。

3.3 “城乡融合发展单元”的划分方法

基于“城乡融合发展单元”的构建目的,提出了 “打破边界、联系紧密、核心带动、资源整合”的单元构建原则,即通过打破原有镇行政边界,将交通联系、产业联系、人流互动较为紧密多个镇进行统筹考虑,以发展条件较好的镇作为核心,将资源进行集聚和整合,形成发展合力,从而带动周边区域发展。

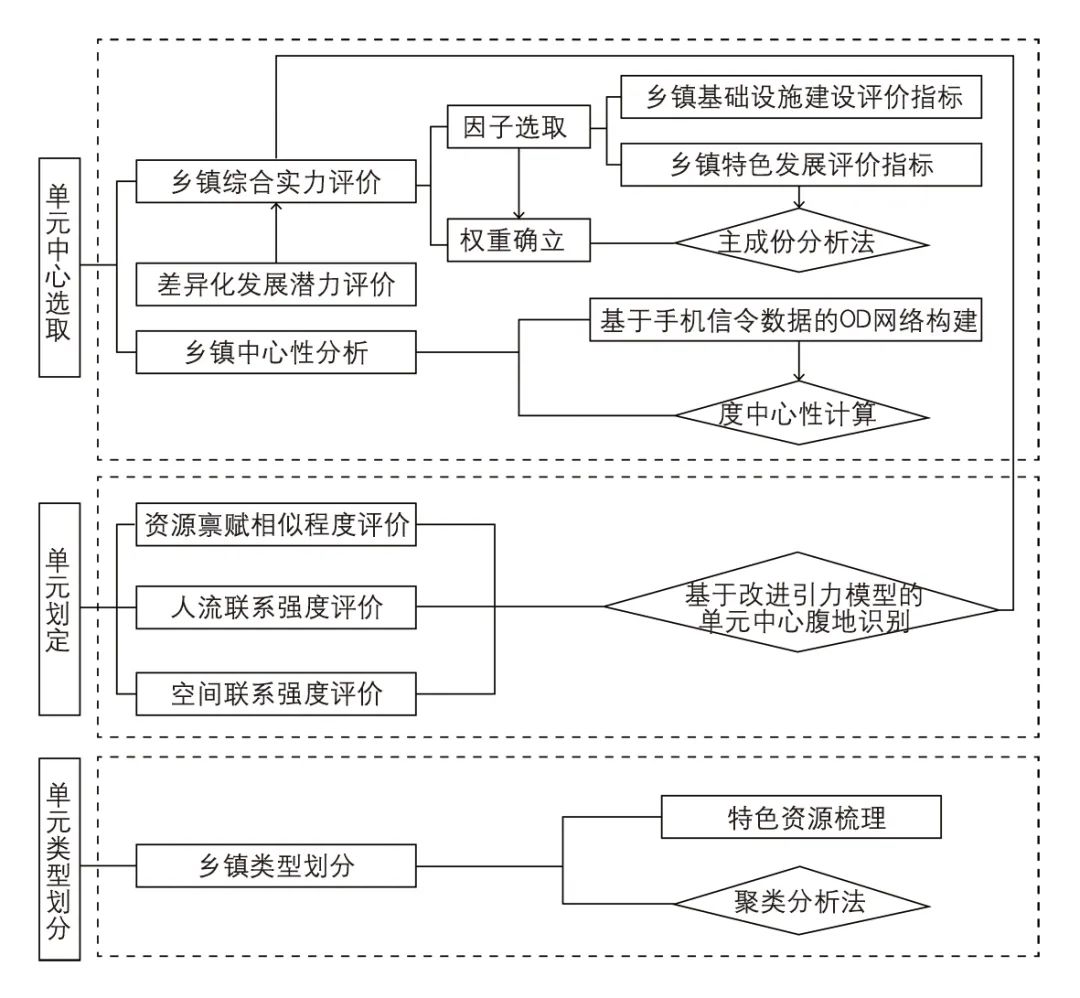

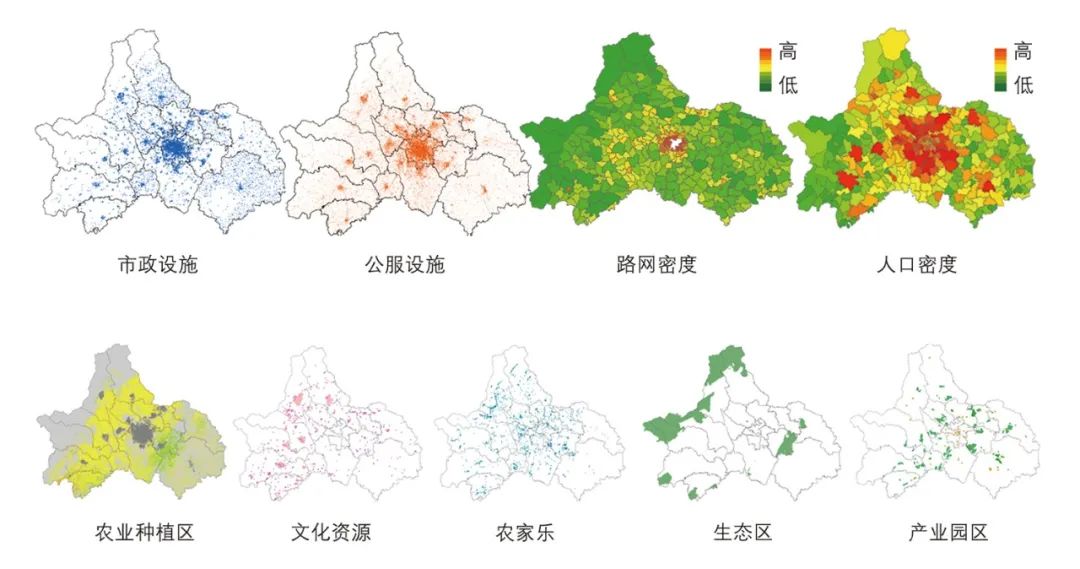

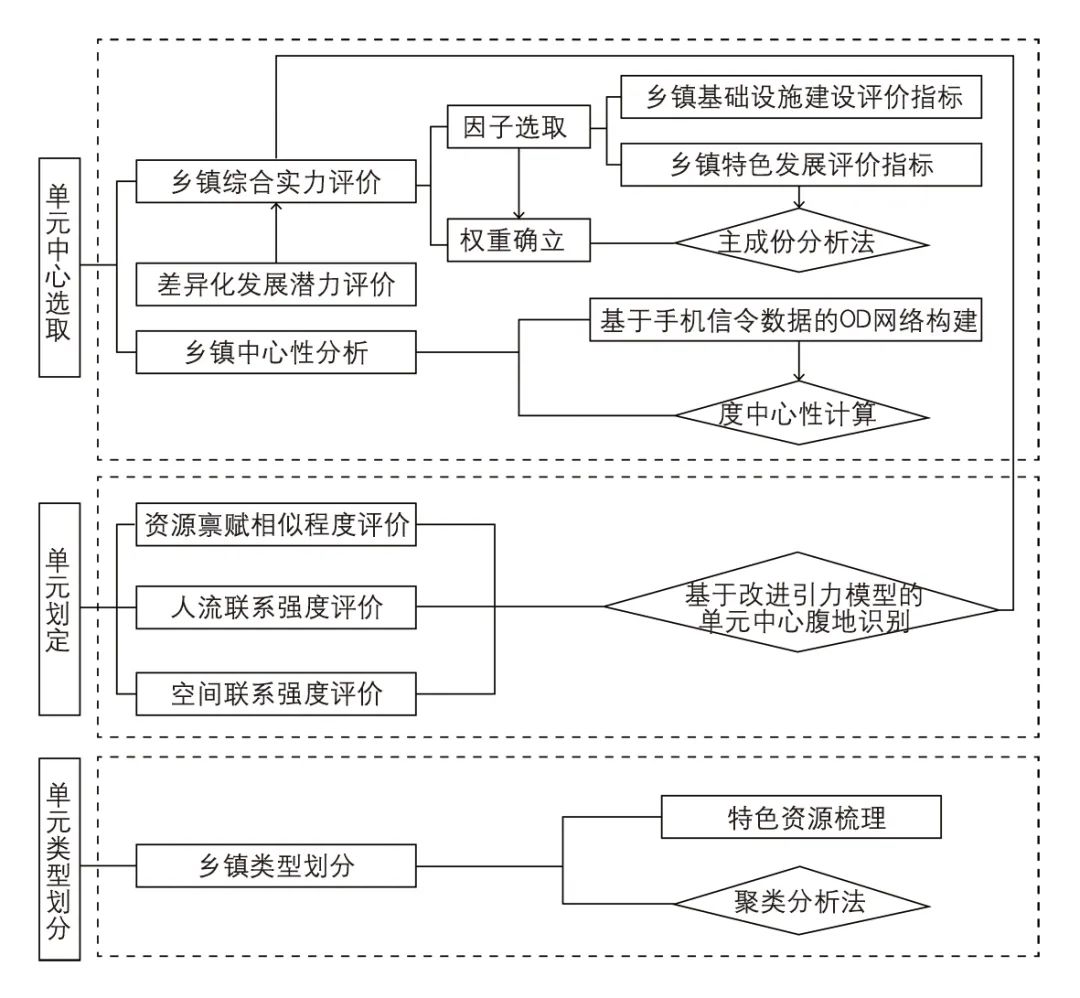

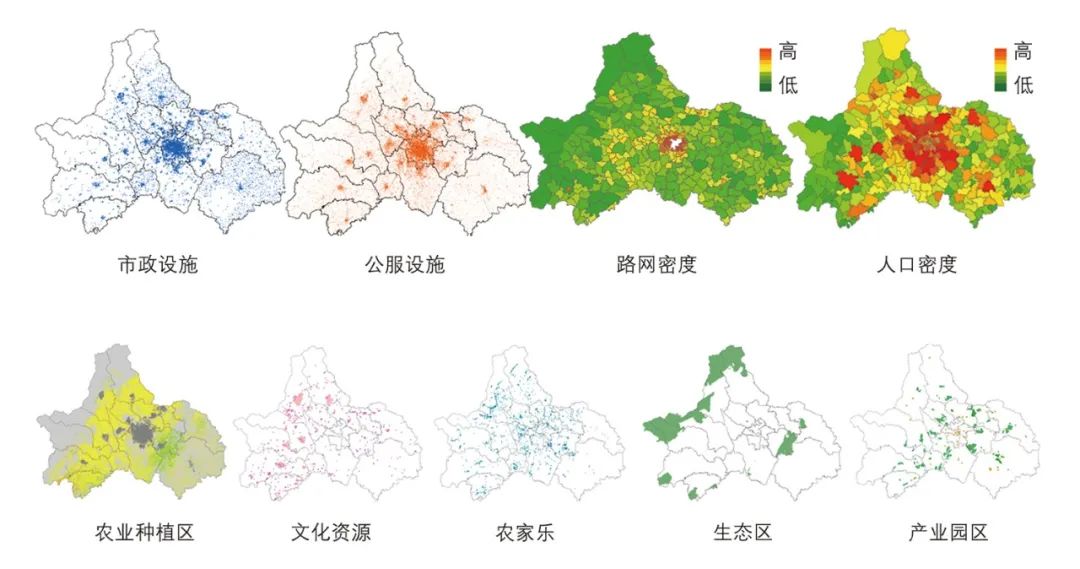

在此基础上,研究提出了以中心乡镇带动周边腹地的城乡融合发展单元划分的方法体系,主要包括单元中心选取、单元范围划定、单元分类3个方面(图3)。首先,采用乡镇设施建设评价因子与乡镇特色发展评价因子(图4),建立乡镇综合实力评价体系。

▲ 图3 城乡融合发展单元划分技术路线

Fig.3 Technical route for division of urban-rural integration units

▲ 图4 乡镇综合实力评价因子

Fig.4 Evaluation factors of township comprehensive strength

综合乡镇实力考虑评价结果、乡镇未来发展潜力以及反映乡镇辐射能级的中心性指标,对城乡融合发展单元中心镇进行筛选(图5)。

▲ 图5 乡镇综合实力评价因子

Fig.5 Evaluation factors of township comprehensive strength

在此基础上,借鉴引力模型的基本分析框架,依据成都镇村实际情况进行改进,测算单元中心镇与其他乡镇之间的资源禀赋相似程度、人流联系强度、空间联系强度,识别各单元空间范围。基于各单元的特色资源禀赋,通过聚类分析对各单元主导产业进行识别,最终形成农业型、园区型、景区型和综合型4种单元类型(图6)。

▲ 图6 城乡融合发展单元类型

Fig.6 Types of urban-rural integration unit

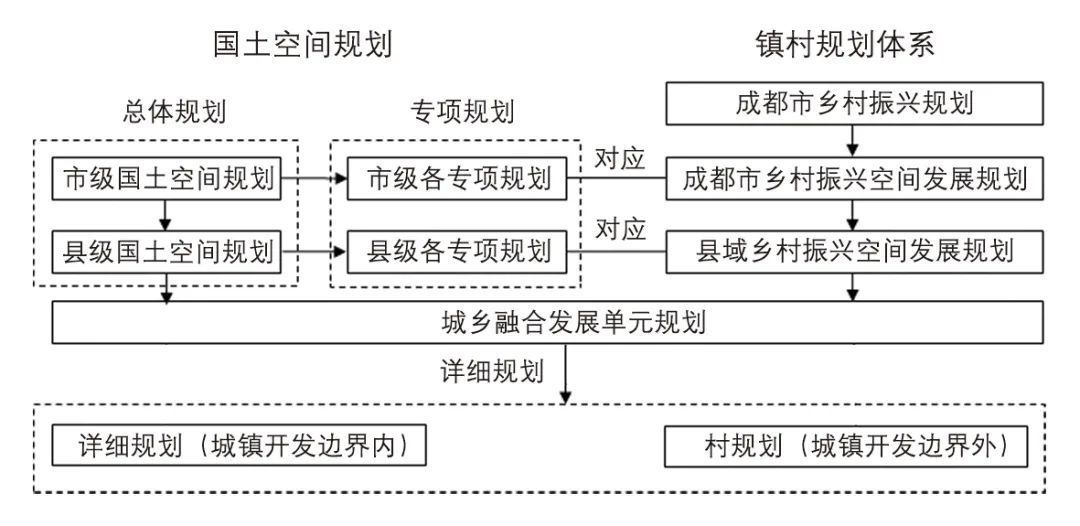

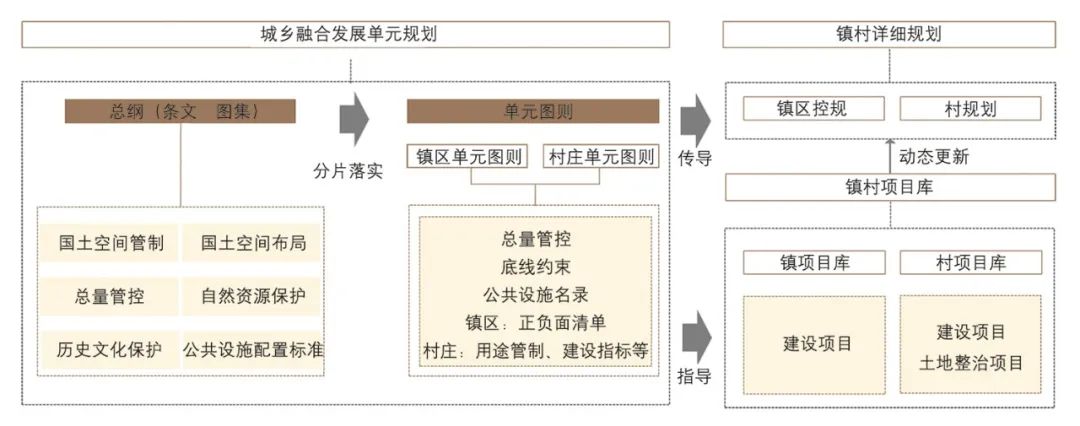

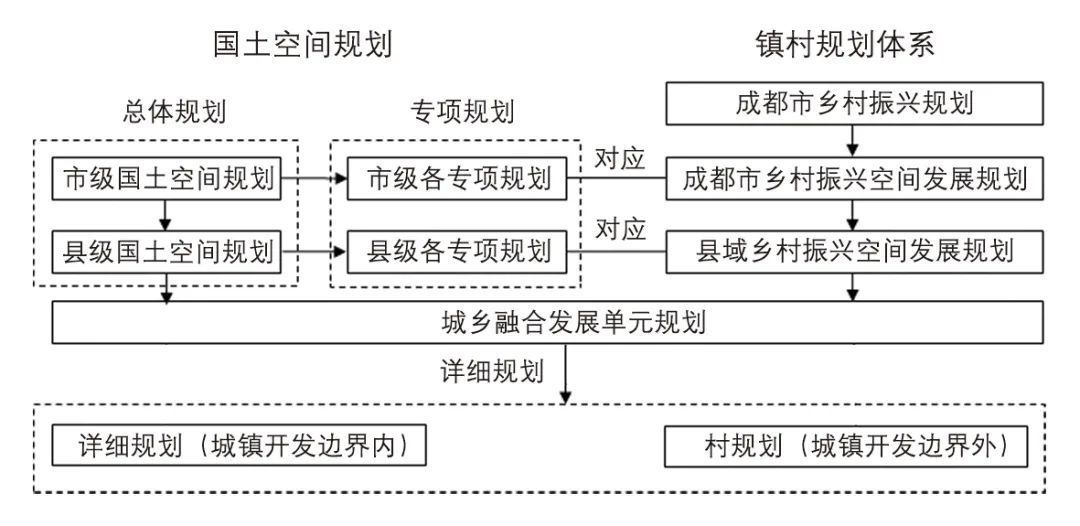

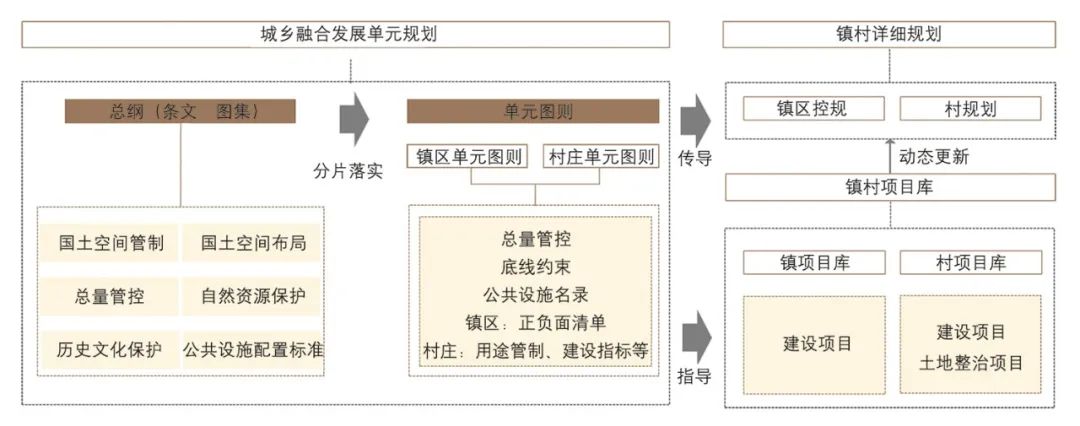

4.1 建构以“城乡融合发展单元规划”为核心的新型镇村规划体系

结合国家和省市乡村振兴规划要求,建立与国土空间规划紧密衔接的新型镇村规划体系(图7),以“城乡融合发展单元规划”为核心,贯穿整个规划体系,加强不同层级的规划传导。承上,衔接分别作为市、县级国土空间规划专项规划的成都市与各区县乡村振兴空间发展规划,落实区域层面城乡融合发展的总体要求、规划理念与产业、生态、文化等方面空间部署,体现上位规划的纲领性与统筹作用。启下,指导开发边界内控制性详细规划和开发边界外村规划等法定规划编制,加强下层级规划的可实施性。

▲ 图7 与国土空间规划紧密衔接的新型镇村规划体系

Fig.7 New town and village planning system closely connected with spatial planning

由于城乡融合发展单元关注的核心对象为镇村,因此将镇乡级国土空间规划和乡村振兴空间发展规划二者合一,既重管控,也求发展。由于将几个镇合并编制,单元规划扩大了要素统筹和资源投放的空间范畴,在重塑城乡经济地理,促进镇村资源要素流动,增强产业发展的规模集聚效应,强化镇村地区精细化管控等方面,都起到了关键的作用。

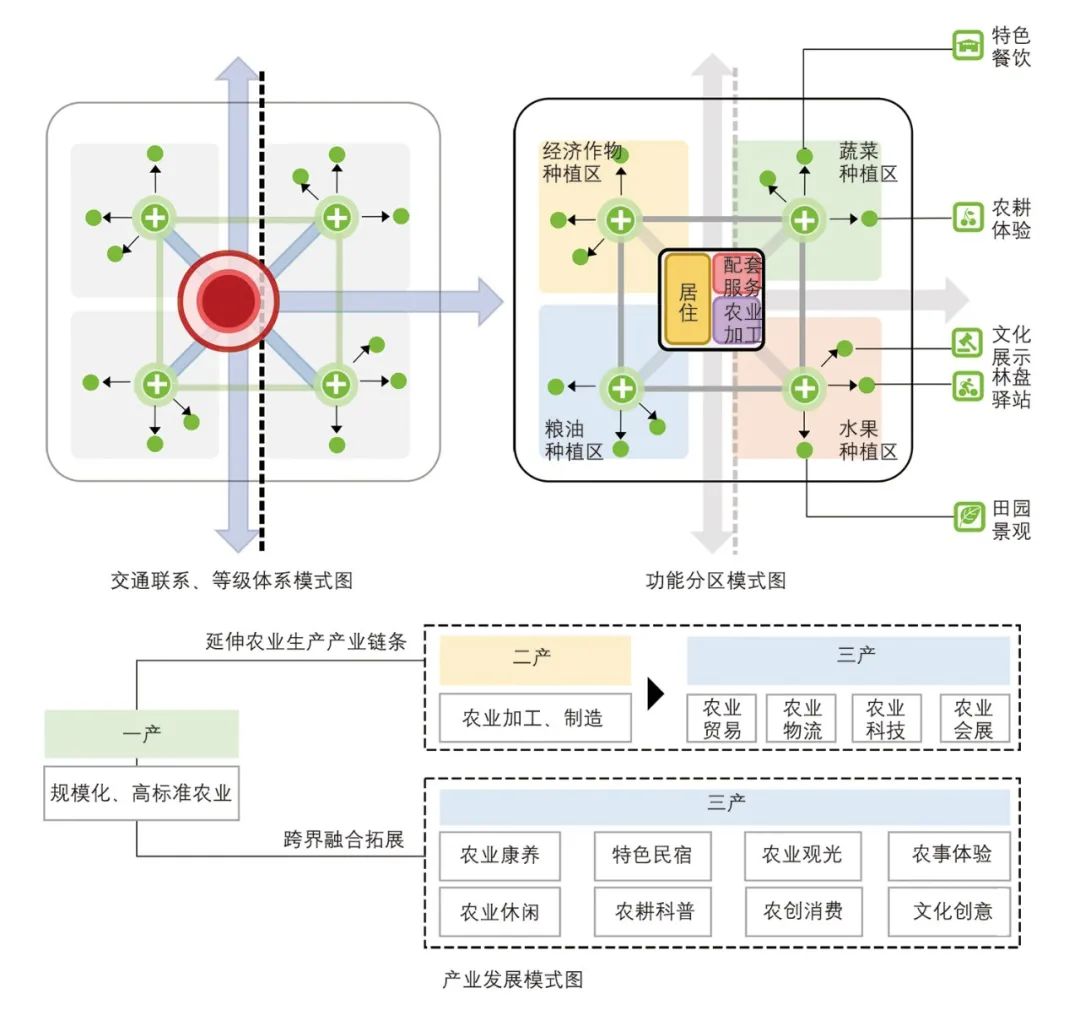

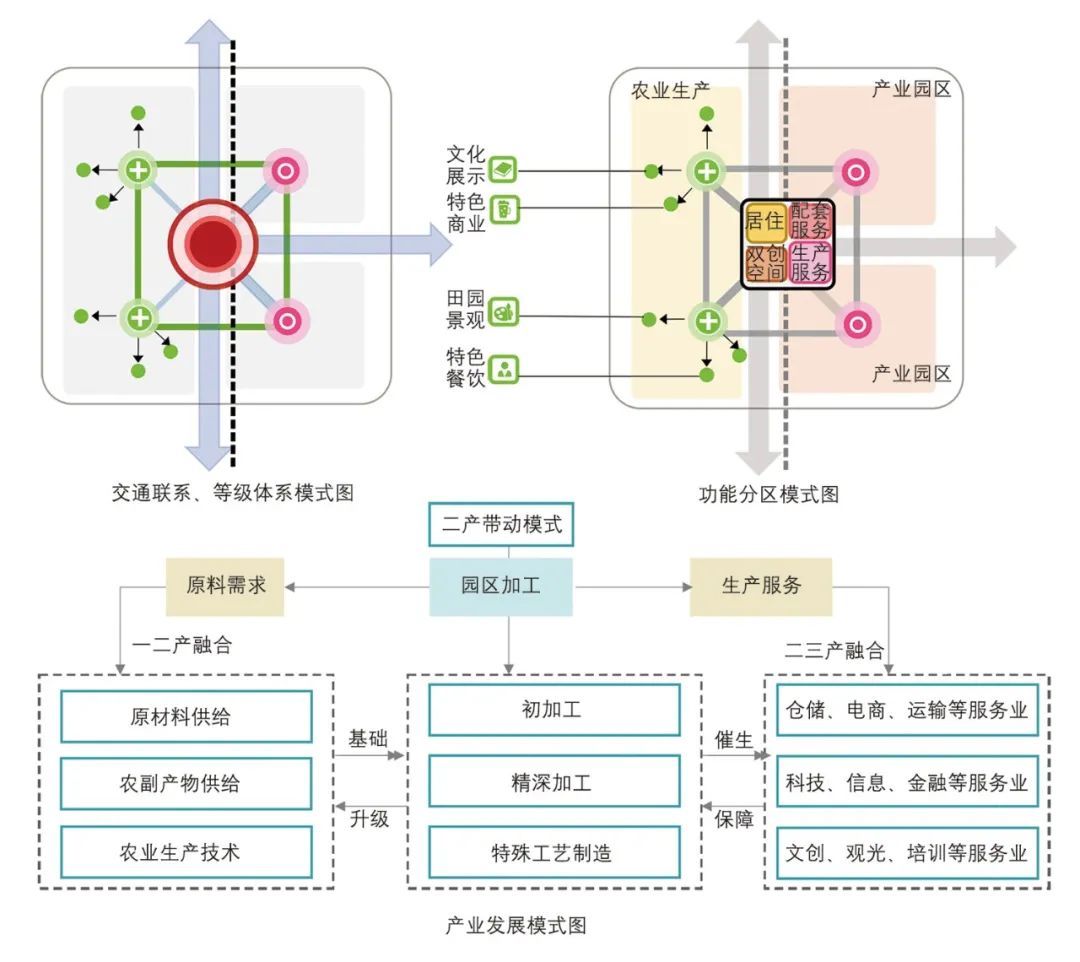

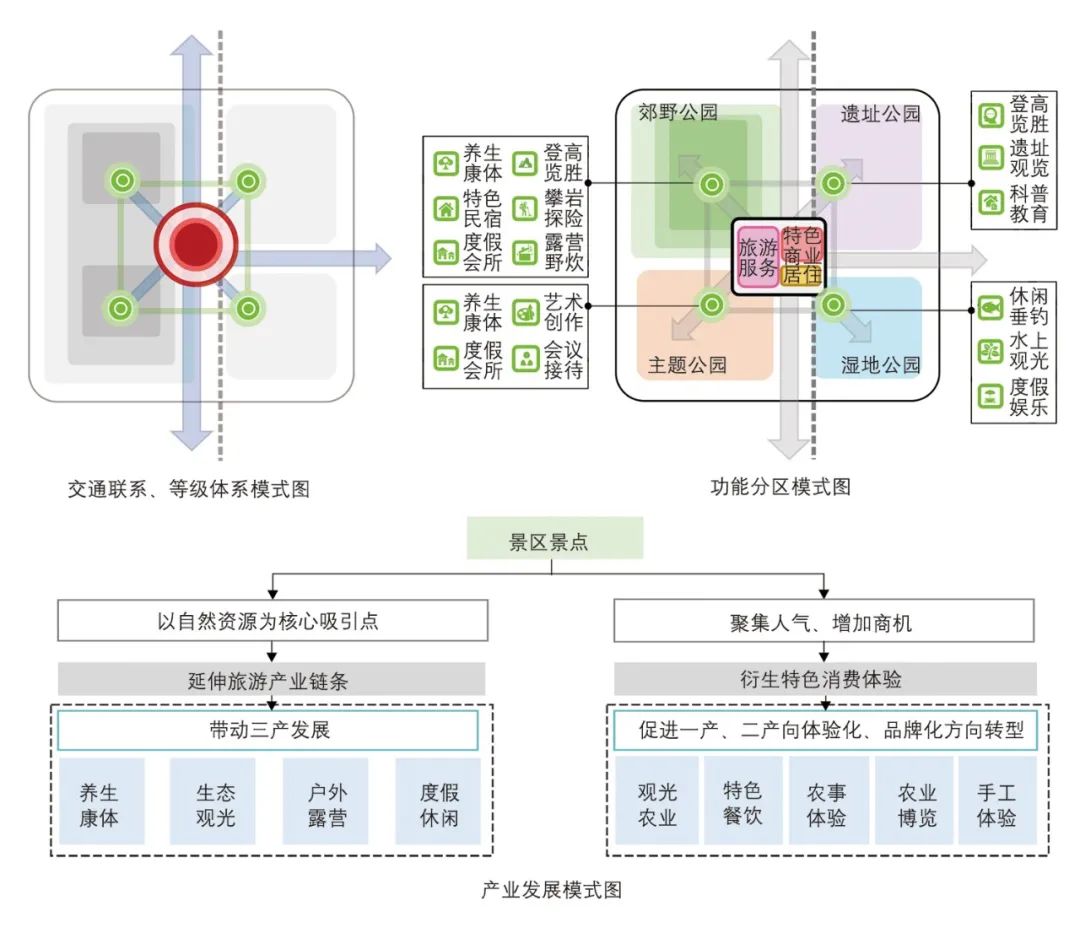

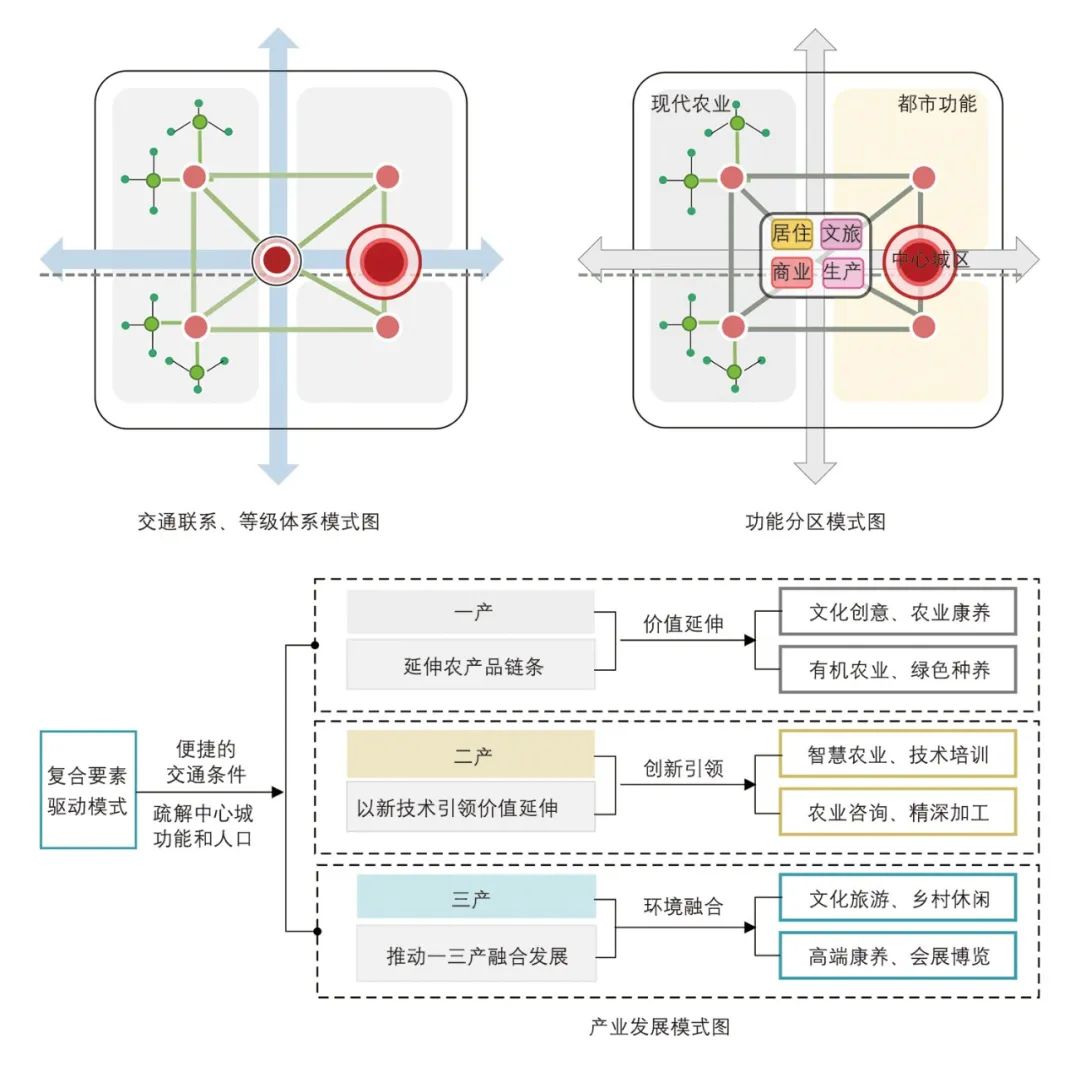

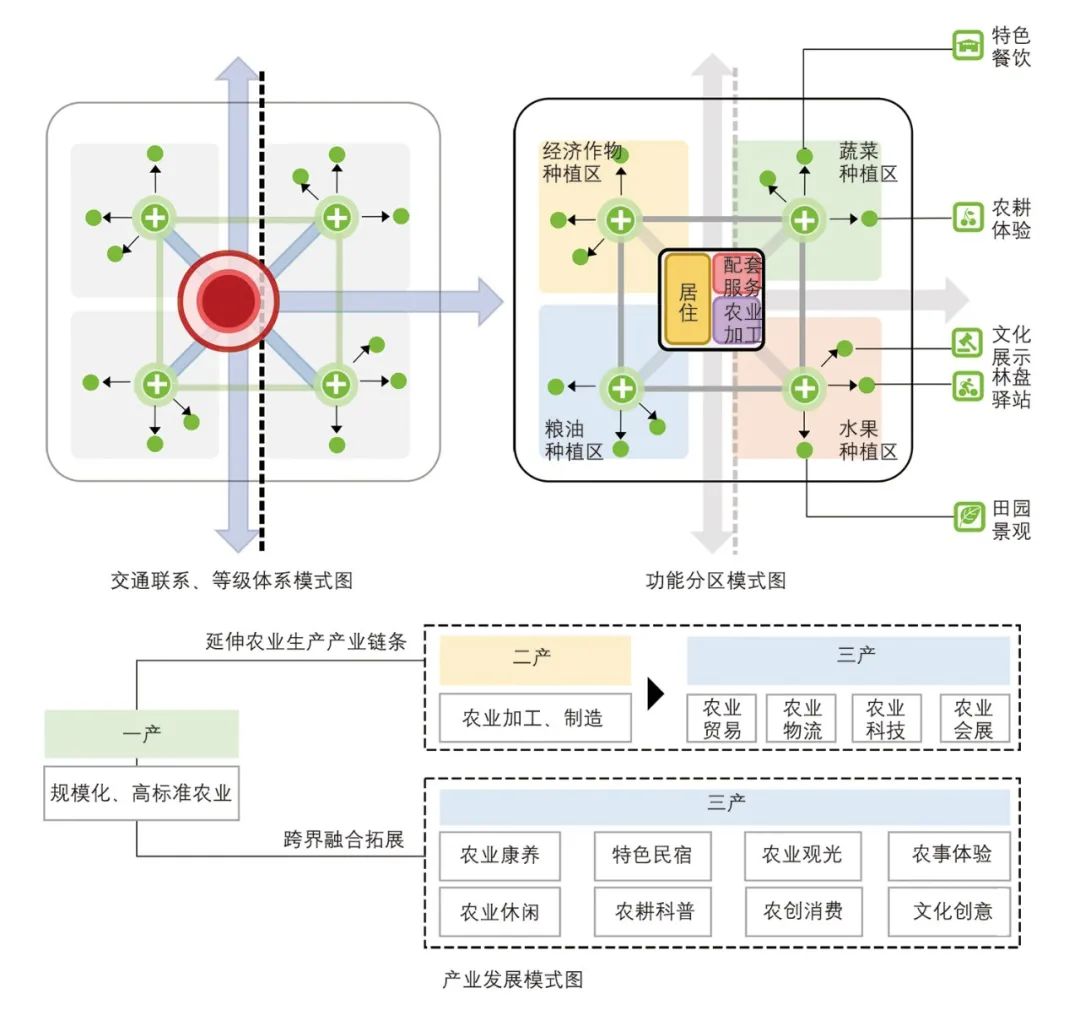

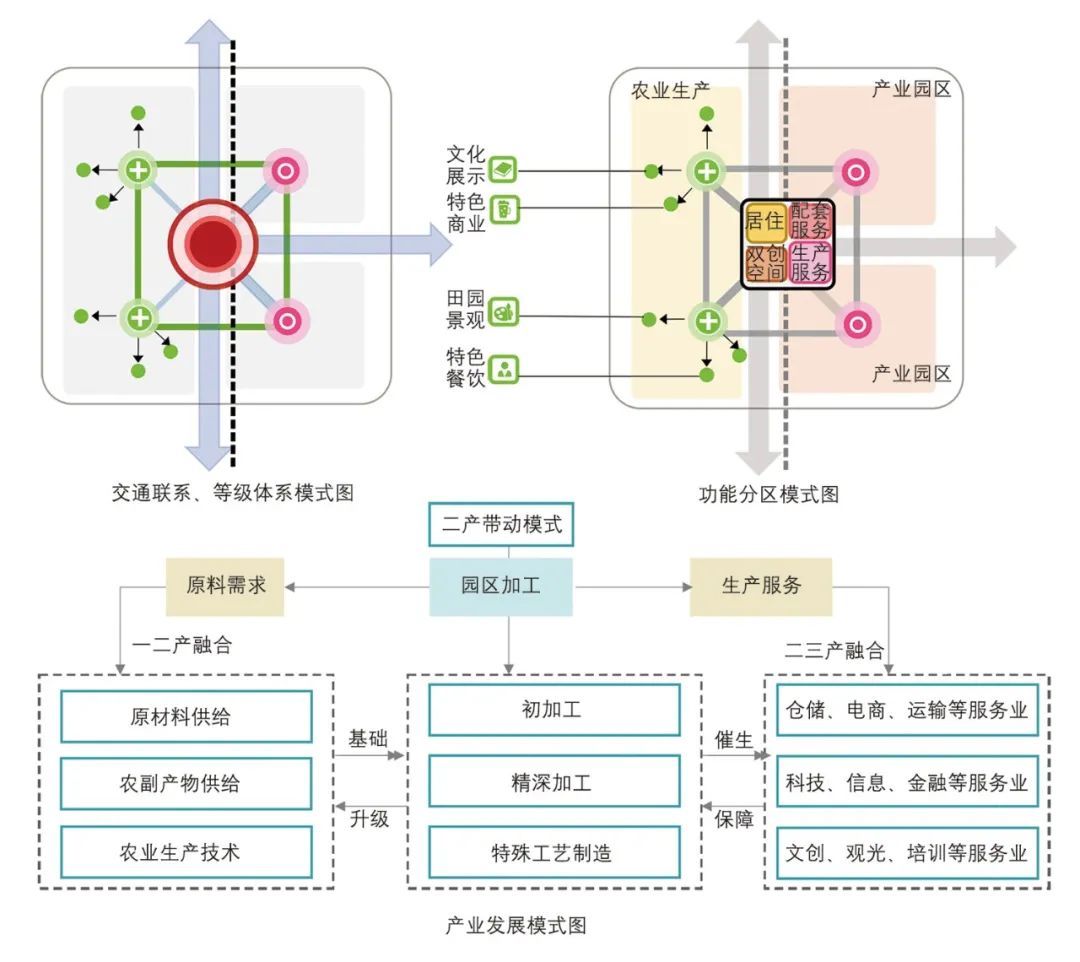

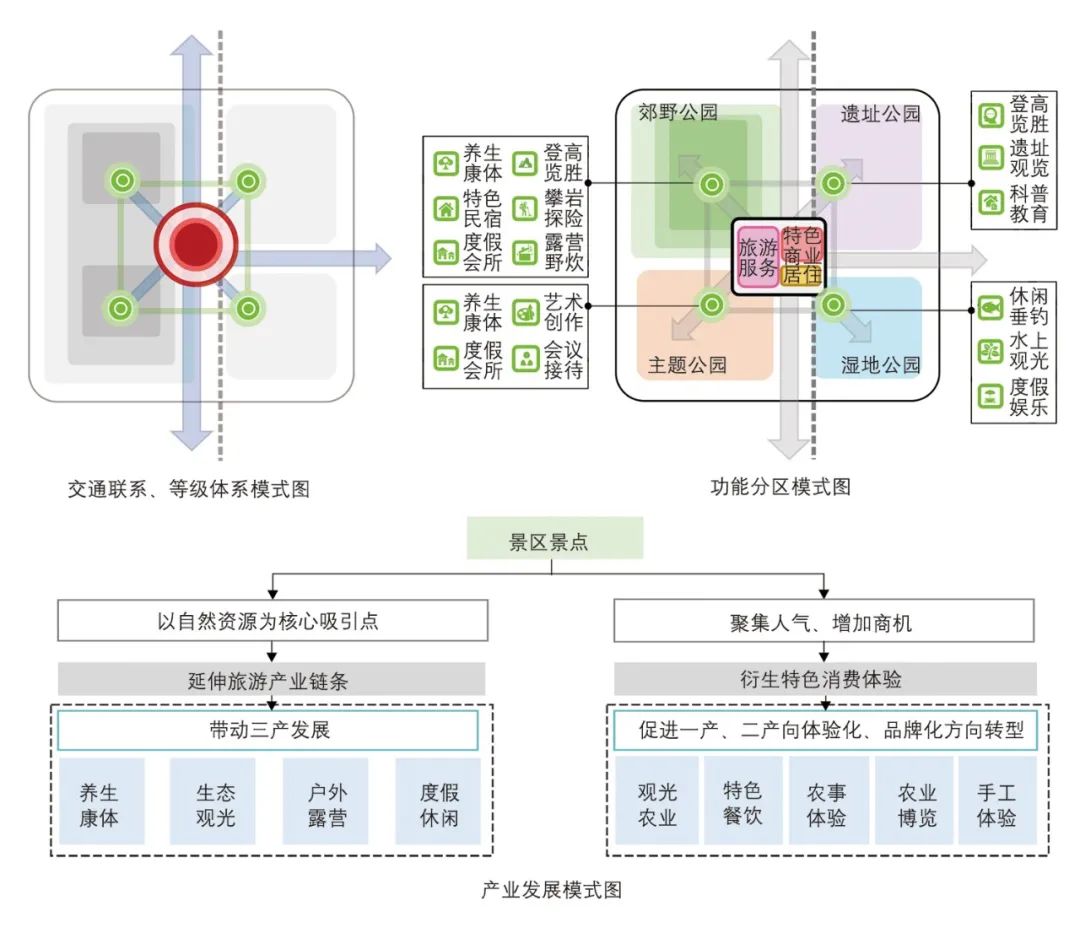

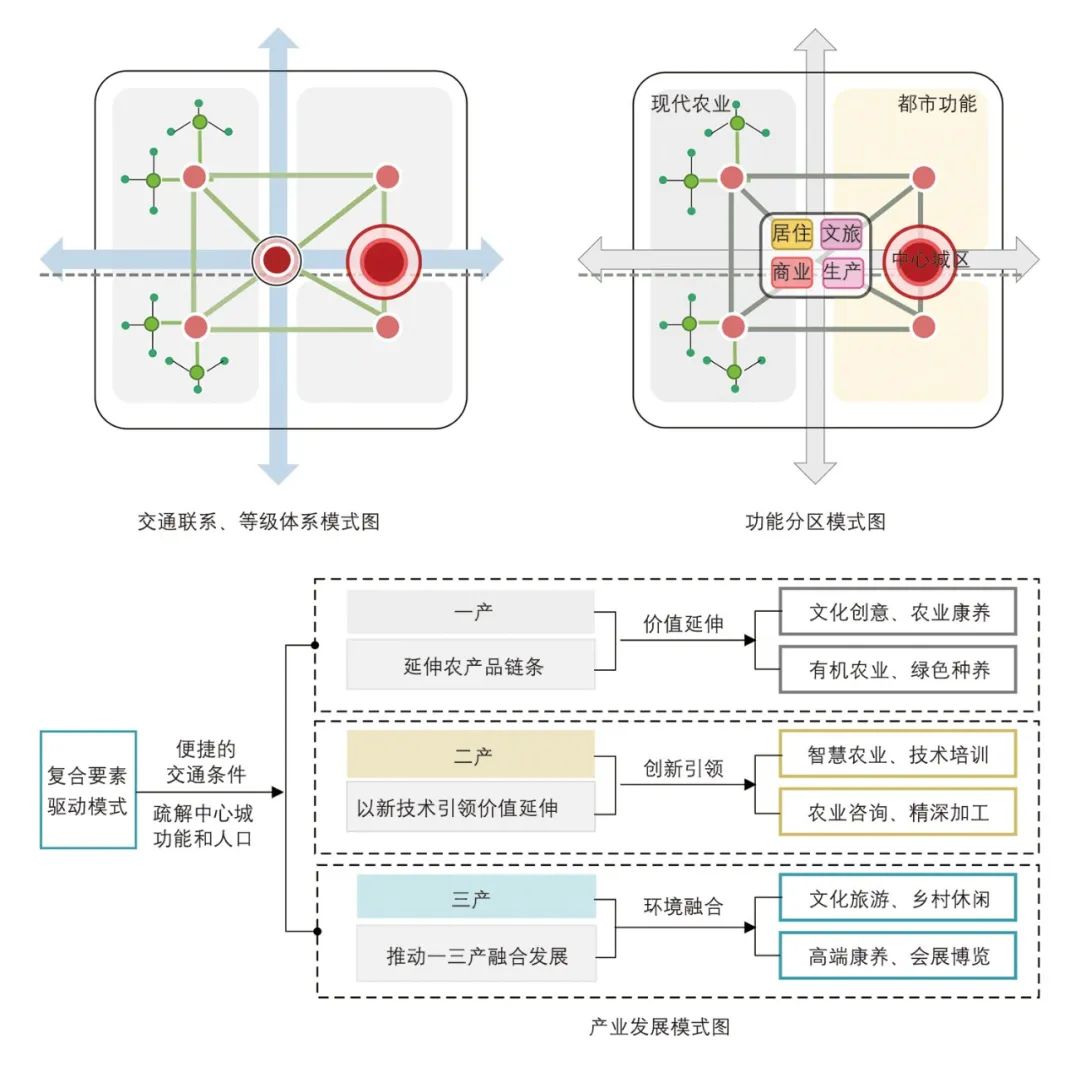

4.2 依据“城乡融合发展单元”类型差异化引导新型镇村发展模式

城乡融合发展单元强调要素集聚和资源整合,是统筹城乡功能的重要空间载体和纽带。单元因资源禀赋差异分为农业型、园区型、景观型和综合型4种类型,通过围绕中心镇发展,整合周边不同类型的资源要素,形成了分别依托农业园区、产业园区、景区与复合要素的4类差异化新型镇村发展模式。农业型单元,以规模化农业为主导,推动加工、观光、体验等产业发展(图8);园区型单元,依托产业园区,在科技、文化等要素引领下形成研发、文创等新业态(图9);景区型单元,依托自然景区发展旅游服务,最大程度实现生态价值转化(图10);综合型单元,依托便捷的交通和复合化的产业结构,疏解中心城功能和人口,承接城市功能外溢(图11)。

▲ 图8 农业型单元空间布局和产业发展模式

Fig.8 Spatial layout and industrial development mode of agricultural units

▲ 图9 园区型单元空间布局和产业发展模式

Fig.9 Spatial layout and industrial development mode of industrial units

▲ 图10 景区型单元空间布局和产业发展模式

Fig.10 Spatial layout and industrial development mode of scenic area units

▲ 图11 综合型单元空间布局和产业发展模式

Fig.11 Spatial layout and industrial development mode of comprehensive units

城乡融合发展单元的4类发展模式,将更加匹配由都市现代农业产业园、先进制造业产业园、现代服务业和融合产业集聚区、国家级新区及开发区形成的产业功能区格局,为镇村的产业发展明确了方向,更有利于镇村产业生态圈的形成,从而真正加强城乡要素流动,解决成都当前城乡发展过程中城镇和乡村发展失衡的问题,推动城乡供给均衡与可持续发展。

4.3 以“城乡融合发展单元”为工具实施刚弹并举的国土空间精细化管控

部分乡镇由于没有实际的建设需求,编制村规划的动力不足,导致乡村地区规划管控出现空白;而部分已完成规划编制的村庄,往往因为规划先于项目引进,导致乡村产业项目难以落地,规划可操作性差。因此,成都乡村地区的规划管控普遍存在“计划赶不上变化”和“管控不覆盖需求”等问题。在国土空间规划的改革中,成都以城乡融合发展单元为工具,通过“总纲+图则+项目库”的管控方式,建立“刚柔相济、全域覆盖”的规划管控体系(图12)。

▲ 图12 城乡融合发展单元“总纲+图则+项目库”管控体系

Fig.12 “General outline + plan+ project library” control system of urban-rural integration unit

首先,通过“总纲”通过明确国土空间开发与管制、自然资源保护利用、公共服务及历史文化保护等方面的强制性要求,筑牢乡村发展的底线;其次,通过“单元图则”实现空间管控体系的传导,对上落实总纲要求,对下直接衔接详细规划,采用“总量管控+底线约束+公共设施名录”的管控方式,确保总纲刚性要求能有效传导至下层级规划。其中,“镇区单元图则”为详细规划留有弹性,通过“正负面清单”强化功能引导,并允许镇区详细规划根据实际需求优化空间布局;而“村庄单元图则”则通过“用途管制+建设指标”的方式,确保在村规划未覆盖的区域,“村庄单元图则”能直接“作为镇村地区核发乡村建设规划许可的依据”④。最后,“项目库”是以“打补丁”的方式实施产业项目的弹性管控。在不突破“单元图则”管控要求的前提下,可结合项目设计对镇村详细规划进行动态更新和定期维护监管,以满足乡村地区当前发展需求。

4.4 构建“单元+乡镇+社区”共治共享的镇村治理体系

成都现行镇村管理职能分散,难以适应镇村产业集聚化发展的需求,同时乡村基层建设不足,难以适应乡村治理的现代化要求,迫切需要通过管理组织架构改革从根本上加以解决。成都以城乡融合发展单元、乡镇政府、乡村社区为载体创新构建了三级管理的现代乡村治理体系。城乡融合发展单元管委会主责产业统筹及项目管理,乡镇政府主责公共服务和社会管理,乡村社区发展治理委员会主责社区治理和基层建设。

三级管理的治理体系,将原有乡镇的职能分离,有利于单元层面上的资源要素统筹、乡镇层面上的减政赋能、管理职能的聚焦以及社区层面的基层精细化治理,更加适应当前镇村发展阶段和经济规律。

在城镇化大格局下城乡关系正在快速重塑。“城乡融合发展单元”是成都基于当前城乡发展阶段,遵守生态价值转化的经济发展逻辑和与之相匹配的管控治理逻辑提出的新型镇村发展模式,既注重规划和发展,也关注管控和治理,其核心在于围绕优化城乡空间形态,重塑产业经济地理,推动资源要素优化配置与城乡空间格局重构相匹配,真正促进城乡要素自由流动,强化城乡空间治理,以适应现阶段发展需要。乡村的发展,关键在于因地制宜,成都“城乡融合发展单元”为较为发达的大都市区城乡统筹发展提供了一种思路,但由于各地城乡发展阶段、地域特质、镇村格局的差异,是否适用或如何调整需作进一步讨论和探索。

① 北京市统计局报告显示,2018年北京城乡融合发展进程综合实现程度达到86.6%,在社会发展、生态文明、社会治理、公共服务和民生质量方面均实现较高程度的融合发展。上海市政府发展研究中心发布的《2017/2018年上海各区经济形势分析报告》显示,2017年上海区域发展显示出城乡融合、开放发展、板块集聚的新格局。

② 探索形成了“农业共营制”等新型经营体系,农业产业化经营带动农户面超过80%。休闲农业、农村电商等新业态逐步形成。2019年累计实施乡村振兴项目891个,完成投资1042.3亿元。农业适度规模经营率达70.6%。乡村旅游总收入489.2亿元,增长24.2%(2019年成都市国民经济和社会发展统计公报)。

③ 乡镇数量多,共258个乡镇,数量居15个副省级城市之首。乡镇规模小,镇域平均面积为48.7km2,远远小于南京、杭州、广州等大城市(南京为387.2km2,杭州为96.5km2,广州为218.6km2)。

④ 自然资源部发布《关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》。

[1] 刘荣增. 城乡统筹理论的演进与展望[J]. 郑州大学学报:哲学社会科学版,2008(4):65-69.

LIU Rongzeng. The Evolution and Prospects of Urban- Rural Overall Planning Theory[J]. Journal of Zhengzhou University,2008(4):65-69.

[2] POTTER,BUNWIN R,TIM. The Geography of Urban-Rural Interaction in Developing Countries: Essays for Alan B Mountjoy[M]. Routledge,1989.

[3] CECILIA,TACOLI. Rural-Urban Interactions: A Guide to the Literature[J]. Environment & Urbanization,1998.

[4] DOUGLASS,MIKE. A Regional Network Strategy for Reciprocal Rural-Urban Linkages: An Agenda for Policy Research with Reference to Indonesia[J]. Third World Planning Review,1998,20(1):1.

[5] FOURIER C.The Theory of the Four Movements[M]. Cambridge:Cambridge University Press,1996.

[6] 王华,陈烈. 西方城乡发展理论研究进展[J]. 经济地理,2006(3):463-468.

WANG Hua, CHEN Lie. Review on the Development Theories of Rural and Urban Areas in the West[J]. Economic Geography, 2006(3):463-468.

[7] 赵英丽. 城乡统筹规划的理论基础与内容分析[J]. 城市规划学刊,2006(1):32-38.

ZHAO Yingli. The Theoretical Basis and Content Analysis of Urban-Rural Planning[J]. Urban Planning Forum,2006(1):32-38.

[8] 张克俊,杜婵.从城乡统筹、城乡一体化到城乡融合发展:继承与升华[J]. 农村经济,2019(11):19-26.

ZHANG Kejun,DU Chan. From Urban-Rural Coordination,Urban-Rural Integration To Urban-Rural Integrated Development: Inheritance and Sublimation[J]. Rural Economy,2019(11):19-26.

[9] 叶超,于洁.迈向城乡融合:新型城镇化与乡村振兴结合研究的关键与趋势[J/OL].地理科学:1-7[2020-05-10]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/22.1124.P.20200426.1447.002.html.

YE Chao,YU Jie. Towards Rural-Urban Integration: Key Issues and Trends on Linking New-Type Urbanization to Rural Revitalization[J/OL]. Scientia Geographica Sinica:1-7[2020-05-10]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/22.1124.P.20200426.1447.002.html.

[10] 许彩玲,李建建. 城乡融合发展的科学内涵与实现路径——基于马克思主义城乡关系理论的思考[J]. 经济学家,2019(1):96-103.

XU Cailing,LI Jianjian. The Scientific Connotation and Realization Path of Urban and Rural Integration Development:Thought based on the Marxist Theory of Urban-rural Relations[J]. Economist,2019(1):96-103.

[11] 李文荣,陈建伟. 城乡等值化的理论剖析及实践启示. 城市问题,2012 (1): 22-25,29.

LI Wenrong,CHEN Jianwei. Theoretical Analysis and Practical Enlightenment of Urban-Rural Equivalence[J]. Urban Problems,2012 (1): 22-25,29.

[12] 赵民,陈晨,周晔,等. 论城乡关系的历史演进及我国先发地区的政策选择——对苏州城乡一体化实践的研究[J]. 城市规划学刊,2016,232(6): 30-38.

ZHAO Min,CHEN Chen,ZHOU Ye,et al. Historical Evolvement of Urban-Rural Relationship and Policy-Making in China’s Developed Regions: Suzhou’s Practice on Integrated Urban-Rural Development[J]. Urban Planning Forum,2016,232(6): 30-38.

[13] 范昊,景普秋. 自由延展、城市区域与网络共生:欧美城乡关系演进动态及其比较[J]. 城市发展研究,2018,25(6):92-102.

FAN Hao,JING Puqiu. Free Extension,City Region and Network Mutualism: Dynamic Evolution and Its Comparison on Rural-urban Relationships in Europe and America[J]. Urban Development Studies,2018,25(6):92-102.

[14] 刘荣增,齐建文. 豫鲁苏城乡统筹度比较研究——基于共生理论的视角[J]. 城市问题,2009(8): 55-60.

LIU Rongzeng,QI Jianwen. A Comparative Study on the Overall Planning of Urban and Rural Areas in Henan,Shandong And Jiangsu:From the Perspective of Symbiosis Theory[J]. Urban Problems,2009(8):55-60.

[15] FEI J C H,RANIS G. Development of the Labor Surplus Economy: Theory and Policy[M]. Homewood,IL: Richard D. Irwin,1964.

[16] TODARO M P. A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries[J]. The American Economic Review,1969 (59): 138-148.

[17] 李子明,王磊. 地方政府与“包容性”城乡一体化[J]. 国际城市规划,2013,28(3):46.

LI Ziming,WANG Lei. Local Government and Inclusive Urban-rural Integration[J]. Urban Planning International,2013,28(3):46.

[18] 朱介鸣,刘洋,朱牧文,等. 包容性城乡一体化发展:“区域空间分散-地方空间集聚”的空间范式转型[J]. 城市规划学刊,2019(5):24-31.

ZHU Jieming,LIU Yang,ZHU Muwen,et al. Inclusive Urban-Rural Integrated Development: Spatial Paradigm Shifts toward Regional Dispersion with Local Agglomeration[J]. Urban Planning Forum,2019(5):24-31.

[19] 成都市公园城市建设领导小组. 公园城市:城市建设新模式的理论探索[M]. 成都:四川人民出版社,2019.

Chengdu Leading Group of Park City Construction. Park City: Theoretical Exploration of a New Urban Construction Mode[M]. Chendu: Sichuan People’s Publishing House,2019.

[20] 曾九利,唐鹏. 成都市城乡统筹规划实践十年回顾与探索[J]. 城市规划,2013 (8):93-96.

ZENG Jiuli,TANG Peng. Review and Exploration on Ten Years of Coordinated Urban-Rural Planning Practice in Chengdu[J]. City Planning Review,2013 (8):93-96.

[21] 郑玉梁,李竹颖,杨潇. 公园城市理念下的城乡融合发展单元发展路径研究——以成都市为例[J]. 城乡规划,2019 (1): 73-78.

ZHENG Yuliang,LI Zhuying,YANG Xiao. On the Development Path of Urban and Rural Integration Units Under the Concept of Park City: A Case Study on Chengdu[J]. Urban and Rural Planning,2019 (1): 73-78.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

微博:http://weibo.com/cityplanningreview

电子期刊:App Store搜索“城市规划”(支持iPad下载)

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】基于城乡融合理念的新型镇村发展路径研究——以成都城乡融合发展单元为例

规划问道

规划问道