一则小故事

1988年,黎巴嫩内战正酣。英国记者Tim Llewellyn在贝鲁特东部以北的高速公路上准备前往港口城市Jounieh,途中突遇叙利亚方面封锁道路,外加寒冬凛冽分外萧条,顿感十分压抑。于是下车走入一家餐厅。餐厅中看到的一切让他无比震惊:服务员身着格子呢外套,尺寸妥帖的白衬衫,漆黑的领结和漆皮鞋;食品大厅中摆放着意大利和匈牙利火腿,法国和荷兰奶酪,阿根廷牛肉,各种风格的新鲜烤面包,各种进口葡萄酒和啤酒,苏格兰威士忌,以及你能想到的所有种类的伏特加,杜松子酒或阿拉克。英国记者饱餐一顿后见到了餐厅老板,他也一样衣着讲究面露微笑,记者发问道:“您不觉得这有点过分了吗?所有这些种类丰富的美食美酒固然很好,但是您难道不知道餐厅之外黎巴嫩人都被包围,挣扎着获取微不足道的食物,也没有足够能源给他们的房子取暖吗?”

餐厅老板答道:“先生,如果我允许餐厅降低标准,黎巴嫩人会以为黎巴嫩真的到了过不去的艰难时刻。没有这些,他们才会真的绝望。”

——Spirit of Phoenix

毗邻大海与山脉的城市大都是美丽的,这也包括黎巴嫩首都贝鲁特。

黎巴嫩西临地中海,南接以色列,其他陆上部分被叙利亚合围,坐拥两个躁动不安的邻居使得黎巴嫩注定难以独善其身。2018年黎巴嫩国内生产总值566亿美元,国民经济支柱产业为银行业,旅游业,房地产和建筑业,食品加工业等。境内人口约681万,流散海外的黎巴嫩人约800万,高于境内人口总量。首都贝鲁特市区约有36万人,贝鲁特大都市区约有220万居民。

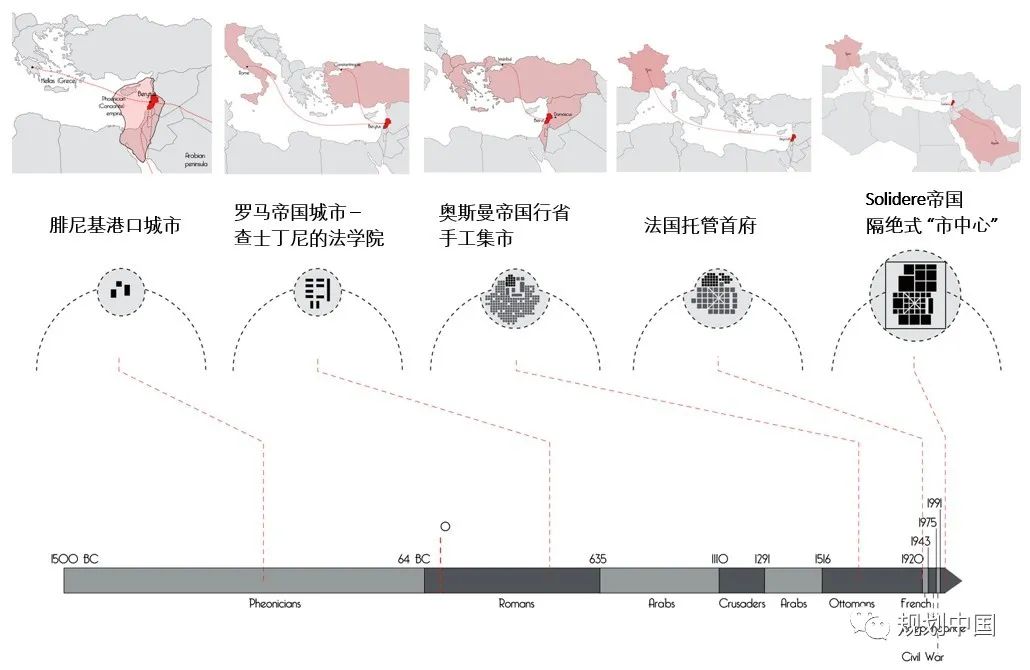

作为东方与西方的交汇点,西亚至地中海的入海口,从公元前1500年起,贝鲁特独特的地理位置与优良港口吸引古老的腓尼基人栖居于此繁衍生息。贝鲁特地区,从腓尼基时代建立的巴勒贝克神庙(Baalbek)、城堡;罗马时代的城墙、庙宇、法学院;到奥斯曼帝国时期的手工集市、清真寺,历史的车轮在这里留下诸多辙痕。漫长而复杂的历史让多民族多教派共栖于此,官方承认的宗教教派达18种之多。丰富多元的文化积淀使得贝鲁特逐渐发展成为中东地区著名的金融、交通、旅游和新闻出版中心,一度被称作“中东小巴黎”。

受法国文化影响的贝鲁特中心区.

来源:Instagram. 摄影:nadakilorealestate(图左);KTDrones(图右)

图 贝鲁特城市发展简图 (1500 BC至今)

在贝鲁特,历经战争千疮百孔的废弃建筑与新落成的高档公寓比邻而居,庄严肃穆的教堂不远处即是新潮的咖啡馆和喧哗的酒吧;现实与想象,过去与未来在此交融、延伸、湮没,使人容易迷失的同时也在提醒人们,要活在当下。

图 贝鲁特街头的巨型广告牌与废弃建筑

Source: Spirit of Phoenix

破碎之城

自2020年8月4日贝鲁特港口的一声巨响,贝鲁特大部分地区的正常生活被按了暂停键。爆炸发生地周围地区数十栋建筑物内的人员已全部撤离,不论老少,在这里出生或最近定居的居民,租户和业主,本地人和难民都被迫离开。日常生活中的问候,讨价还价,车水马龙,已让位于新的城市背景音——救护车与警报器。

图 大爆炸后的贝鲁特港 Photograph: Carlos Haidamous

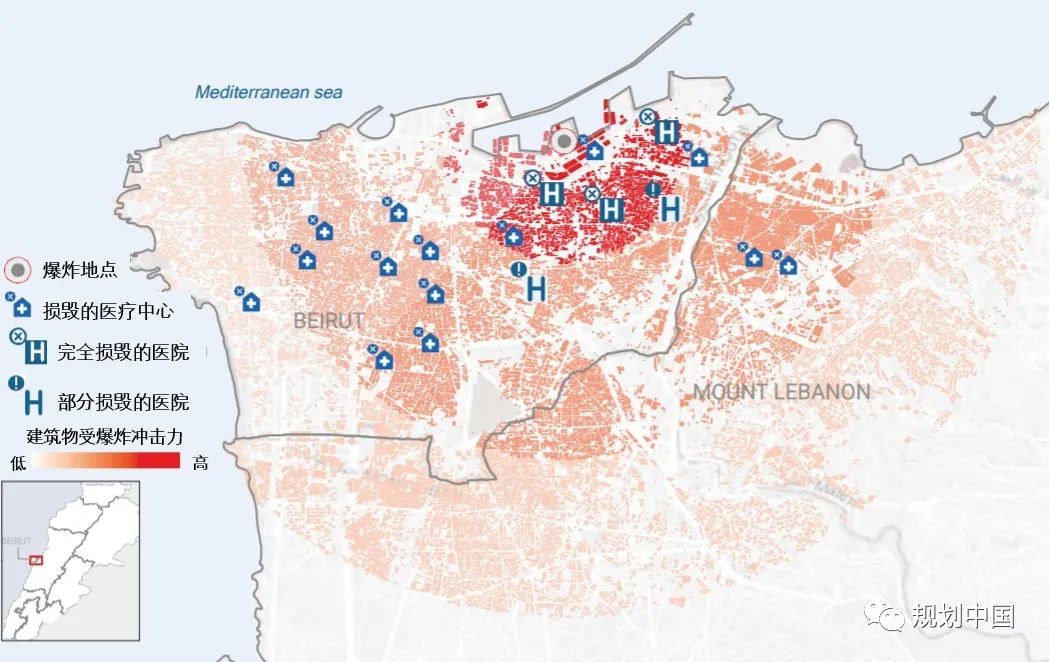

据联合国人道主义事务协调厅(OCHA) 估计,特大爆炸直接影响了居住在事发点三公里范围内的9700座建筑物、7,2265套公寓中的29,1180人。受条件所限,大多数受影响的家庭只能继续居住在受损的房屋内。黎巴嫩住房部门已根据建筑物的损毁程度划分为三个级别:一级(轻),二级(中等)和三级(严重)。

图 贝鲁特受爆炸影响示意图

据估计大约有2,9771套公寓属于一级损毁,对财产的损失较小,玻璃碎裂,门,天花板等倒塌但在此级别上建筑物没有结构性损坏,房屋仍可居住,具有基本安全性,保障性和服务可达性,包括水,环境卫生和电力。大约有1,7100套公寓属于二级损毁,对财产的损害中等,房屋没有明显的结构性损坏,但在此级别上房屋被评定为不可居住;服务包括水,环境卫生和电力供应不畅或仅部分连通。另估计,还有1144栋建筑物属于三级损毁,房屋有结构性损坏,对人身和财产安全造成了严重破坏,其中有几座建筑物已经倒塌或有倒塌的危险 (Flash Appeal, 2020)。

图 大爆炸后的苏索克宫博物馆 (Sursock Palace and Museum)

Photograph: Haytham Al Achkar/Getty Images

在受到爆炸破坏的众多建筑物中,还有著名的苏索克宫博物馆。这座19世纪的宫殿曾经是贝鲁特最宏伟的建筑之一,如今顶层的天花板部分坍塌,墙壁倒下,内藏的艺术品也大部分损毁,大爆炸对苏索克宫造成的破坏比15年内战中损失的总和都更加严重,据估计完全修复需要花费至少$1000万美元。联合国教科文组织表示,还有640座历史建筑集中在吉马伊泽 (Gemayzeh) 和马尔米哈伊 (Mar Mikhael) 这两个历史街区,其中大约60座有倒塌的危险。

分化之城

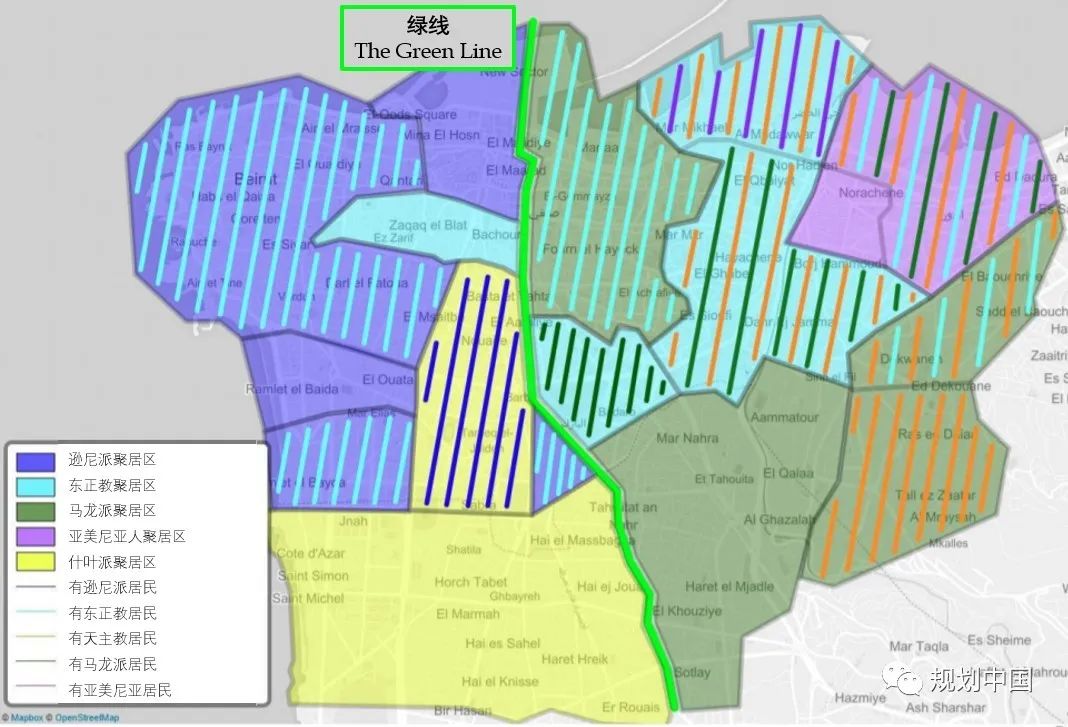

长时间的多元文化碰撞并未加深各方之间的互相理解与包容,相反,随着地区与世界局势的变化,这里的民族与宗教矛盾愈演愈烈。自1943年黎巴嫩独立以来,各教派各党派围绕国家权力分配纷争不休,随着穆斯林人口的增长以及约40万巴勒斯坦难民涌入国境,黎巴嫩国内各种势力斗争日趋激烈,终于在1975年引燃了长达15年之久的内战。由于教派间的隔离聚居,一条分界线自然形成,因该空间无人居住而被绿色植物覆盖,于是被称作“绿线” (The Green Line) 。从烈士广场到大马士革路,它将信仰基督教的东贝鲁特与穆斯林西贝鲁特分开, 城市被一分为二。“绿线”逐渐成为战斗区之间的“中立区”,也是有机会弥合这座城市伤痕的唯一空间。

图 “绿线”及教派隔离聚居

1989年,为结束旷日持久的战争,使黎巴嫩回归正常状态,《塔伊夫协定》(Taif Agreement) 签署,教派分权共治的政治架构自此在黎巴嫩建立。在水平层面,各教派在议会按比例拥有席位,并分别控制不同的政府部门;纵向层面,政府的不同层级由完全对立的派别把控,酿成了黎巴嫩腐败丛生,治理断层的长期混乱局面。治理不力的后果之一即贝鲁特成为阿拉伯世界中生活费用第二高的城市,仅次于特拉维夫;水电气暖,话费燃油等价格几乎都为区域内最高,房租与房价亦然。

开发之城

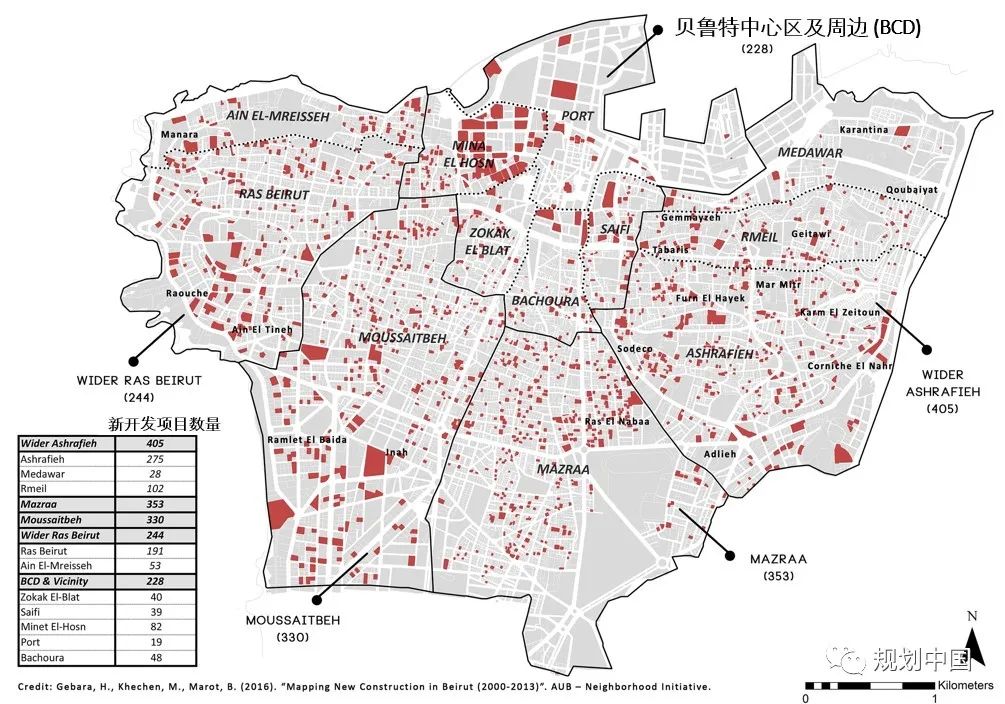

内战结束后,建筑和财产相关法规的变更刺激了大规模开发建设,黎巴嫩中央银行自1997年以来加大干预力度,激励银行在地产领域的交易,最终在引导国内和国外资本流入地产行业方面发挥了关键作用。伴随着中心区的重建,大规模的重建活动通过升级基础设施稳定了国内经济,并吸引了国内和国外、主要是来自阿拉伯国家的投资。大部分用于城市发展的投资都是以大规模地产开发的形式进行的,例如2007-2008年,阿拉伯国家在黎巴嫩的外国直接投资总额中约有50%用于大型房地产开发(西亚经济社会,2008)。

图 贝鲁特各地籍区 新开发项目分布 (2000-2013)

短时间内大规模集中开发,价格却居高不下使得国内需求难以提振,加之自2005年以来,内部动荡和不稳定的政治局势使国内蒙上一层阴影,加剧了社会经济结构的恶化,扩大了贫富之间,城乡之间以及特定地区之间的差距,造成了贝鲁特市内大规模空置空间的出现。加之黎巴嫩的税收政策对空置公寓免征收市政和财产税,进一步推高了空置率。贝鲁特全市房屋空置率极高,尤其是高端公寓空置率达到50%以上 (Fawaz, 2019)。这些空置中的公寓包括仍由开发商持有的公寓,开发商希望能够等到市场复苏之后再出售。

图 贝鲁特市区空置公寓分布

黎巴嫩住房部门希冀以房地产投资获取更高的经济价值,而不是把土地作为转化长远社会价值的载体。对绝大多数黎巴嫩家庭来说,将土地概念化为资产付出了沉重的代价,家庭住房支出负担沉重。当成千上万的贝鲁特家庭因过长时间的通勤而挣扎,年轻夫妇由于负担不起的房价而选择移民或推迟人生计划时,全市却有约四分之一的公寓一直处于空置状态。

贝鲁特中心区重建规划

贝鲁特中心区(BCD) 曾经是战前所有黎巴嫩人的共同空间,但由于在战争爆发之前它没有被任何宗教团体占领,它自然而然成为了矛盾与冲突的战场,从贝鲁特市民的日常生活中消失了二十多年,贝鲁特由此由从前的单中心城市转变为现在的多中心城市。战后政府采取的重建策略主要侧重经济方面:整个黎巴嫩的重建将基于贝鲁特市中心区第三产业的发展,计划重新建立一个面向金融,商业,文化和旅游业的区域枢纽(Schmid 2006; Ragab 2010)。受此策略指引,贝鲁特中心区规划项目于1994年委托给房地产私营企业Solidere (由时任总理拉菲克·哈里里Rafiq Hariri成立),希冀重构贝鲁特的城市肌理与人民的国家认同感。

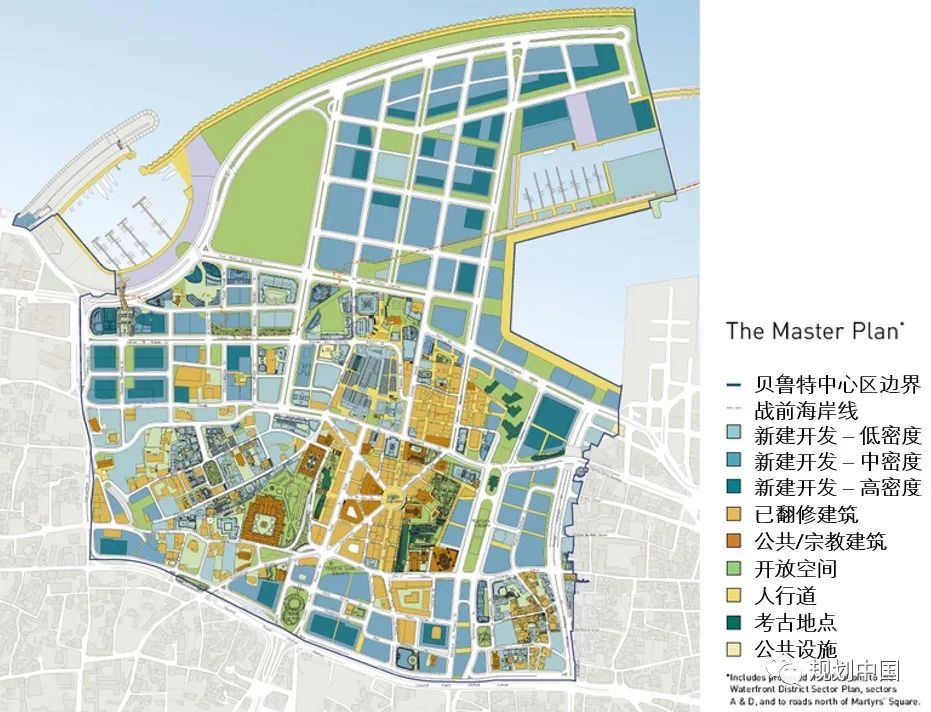

图 贝鲁特中心区 Solidere总体规划

贝鲁特中心区的重建产生了广泛的政治和经济影响,其标志性的建筑和税收优惠吸引了外国投资,一定程度上帮助了黎巴嫩的经济复苏。Solidere对贝鲁特中心区的总体规划事实上选择了“隔绝式城市发展” (insular urban development) 的路径(Saliba, 2000),一个独一无二的中心区被打造,除了受中心区市场主导的城市化延伸而士绅化的周边内城社区,贝鲁特中部周边地区和郊区的发展几乎与该项目毫无关联;中心区转变为奢华区的规划事实上进一步加剧了城市多种形式上的空间隔离 (Ragab, 2010)。同时,Solidere倡导的所谓“符合语境”的设计方法也饱受诟病,在重建过程中被拆除的建筑物多于战争所摧毁的,倾向于理想化从奥斯曼帝国或法国继承而来的殖民化黎巴嫩的构想,事实上并不涉及当地传统与现代之间的动态交流。源自罗马,奥斯曼帝国和法国时代饱经风霜的层层记忆被解体被简化,贝鲁特被质疑成为了一座没有记忆的城市。

重生之城?

黎巴嫩的国家发展本底较弱,2019年联合国可持续发展目标指数 (SDGs) 对黎巴嫩整体可持续发展的评估打分65.7,略低于中东地区平均值,在参与评估的全世界162个国家和地区中位列第94。17项联合国可持续发展目标中,2019年已达成目标的只有无贫穷一项,零饥饿、健康与福祉、性别平等、体面工作和经济增长、气候行动五方面面临严峻挑战,另有十个方面存在重要挑战。

图 2019年黎巴嫩 联合国可持续发展目标实现情况

特大爆炸发生在黎巴嫩严重经济危机之时,在受到严重影响的社区中,难民尤其脆弱,境内有一半以上的叙利亚难民生活在贫困线以下。挑战将变得更加严峻,他们不得不同时应对COVID-19传染病大流行以及陈腐体制的沉疴宿疾。面对破碎的房屋,停运的医院,粮食不安全状况加剧,谋取生计的途径丧失,人民的生活每况愈下。灾难发生后多国已派出救援队并承诺提供人道主义支持,人道主义行动者将持续评估受灾地区的紧急人道主义需求。如今距爆炸发生已一月有余,在政府解体国家机构瘫痪的现状下,协调以人为本的灾后恢复是贝鲁特当下面临的前所未有的挑战。通过民众参与而确立的重建方法通常是基于对损失的物理层面评估,其中建筑物是评估重点。尽管引入必要的物理修复非常重要,但它不足以将城市的恢复塑造为一个多层次的有机整体,这种塑造超越了物理和人道主义的范畴,蕴含着人与土地、人与人之间的真正和解。

“贝鲁特是一只凤凰,在其千年历史中一次次化为灰烬,又一次次从灰烬中站起,重新成为自己。”

——Rabih Alameddine

参考资料

Schmid, H. (2006): Privatized Urbanity or a Politicized Society? Reconstruction in Beirut after the Civil War. European Planning Studies, vol. 14, no. 3, pp. 365–381.

Llewellyn, T. (2010): Spirit of the Phoenix – Beirut and the Story of Lebanon. I.B.Tauris & Co Ltd.

Ragab, T. S. (2010): The Crisis of Cultural Identity in Rehabilitating Historic Beirut-Downtown. Cities, vol. 28, pp. 107–114.

Gebara, H., Khechen, M., Marot, B. (2016): Mapping New Construction in Beirut (2000-2013), AUB – Neighborhood Initiative.

Nardella, B., Abbas, Y. (2009): Beirut, Lebanon, Conservation and reconstruction in the Beirut Central District.

Moukheiber , C., Jubayli, R. (2020): Inhabiting Invisible Plots.

Fawaz, M. (2019): Beirut: A City for Sale? Beirut Urban Lab.

Faour, G., Mhawe, M. (2014): Mapping Urban Transitions in the Greater Beirut Area Using Different Space Platforms.

Lees, L., Shin, H. (2015): Global Gentrifications: Uneven Development and Displacement. Policy Press; 1st Edition.

Flash Appeal, Lebanon. (August 2020): United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

Saliba, R. (2000): Emergency Trends in Urbanism. The Beirut Post-War Experience.

Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G. (2019): Sustainable Development Report 2019. New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN).

作者简介:

骆芊伊 中国城市规划设计研究院学术信息中心(创新中心)规划师.

原文始发于微信公众号(规划中国):写在贝鲁特港大爆炸之后——多角度去了解一座“涅槃”中的中东城市

规划问道

规划问道