【文章编号】1002-1329 (2020)09-0129-08

【中图分类号】TU984.11+3;X16

【文献标识码】A

【doi】10.11819/cpr20200813a

【作者简介】

肖竹韵 (1990-),女,硕士,成都市规划设计研究院项目负责人,工程师。

精彩导读

近年来,构建城市通风廊道体系是我国城市规划学术讨论的热点问题,许多城市包括北京、广州、武汉等城市分别因地制宜的构建了城市通风廊道体系,并纳入城市规划管控。在诸多城市中,高静风频率城市的通风廊道构建问题一直存在争议:一方面受特殊的大气环境影响,雾霾污染、热岛现象严重,已成为了制约城市发展的重要因素,亟待构建有效的城市风道体系改善城市大气环境;另一方面,高静风频率城市意味着无风或少风,平均风速小,通风廊道体系应该怎么建、如何建是个问题。

成都是全国典型的高静风频率城市,成都市对通风廊道系统的研究探索,将提供一些积极的实践参考。

在环境科学中,静风是指风速低于监测设备最低阈值的风。其中,手动监测设备监测距地面10m高处风速小于0.5m/s为静风,而自动监测设备监测距地面10m高处风速小于0.2m/s为静风。从风速对空气污染的影响角度,一般认为距地面10m高处风速小于2m/s时,大气流动困难,空气中污染程度会急剧增加。因此,从缓解城市空气污染的角度,距地面10m高处风速小于2m/s作为判定为静风的标准更具有实践意义。

2.2 成都是典型的高静风频率城市

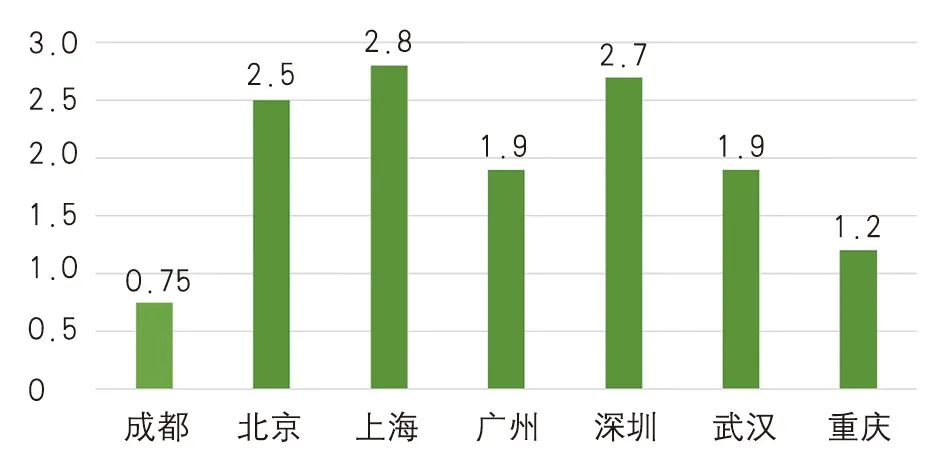

▲ 图1 国内主要城市平均风速比较

Fig.1 Comparison of average wind speed of major domestic cities

资料来源:中国气象科学数据共享服务网。

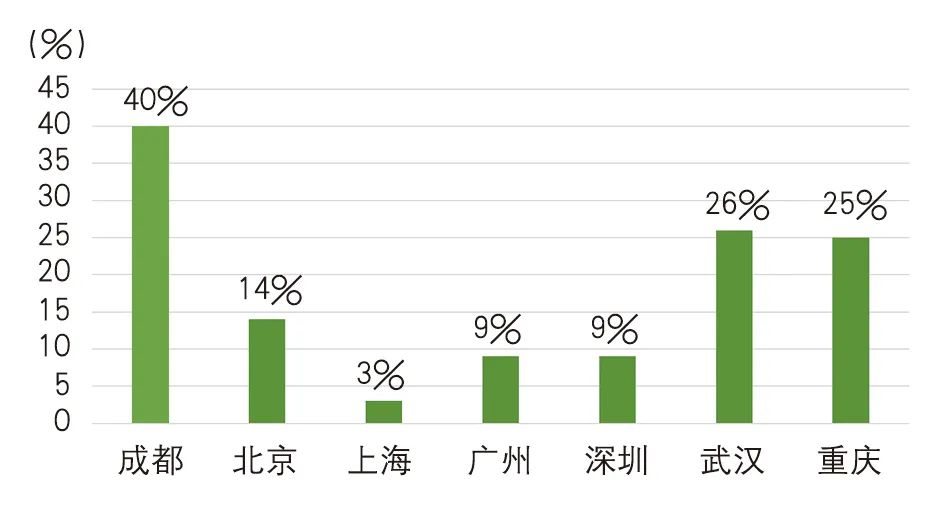

▲ 图2 国内主要城市静风频率比较

Fig.2 Comparison of static wind frequency of major domestic cities

资料来源:中国气象科学数据共享服务网。

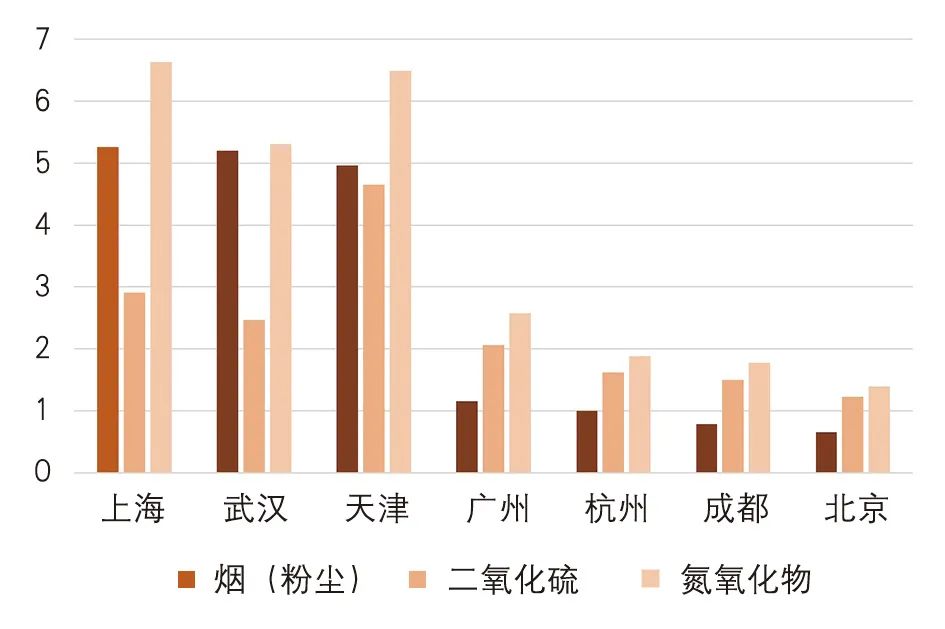

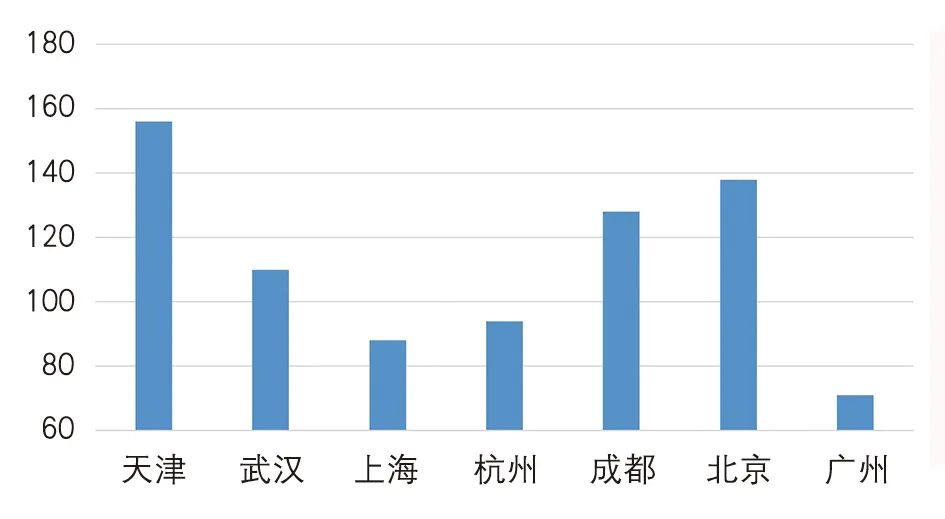

成都常年维持静风、小风,通风条件极差,非常不利于大气中污染物的扩散,导致极易形成污染天气。按照《中国统计年鉴2018》,进一步对污染物质排放总量进行比较,发现成都同比其他城市排放相当或者更少的情况下,空气质量的优良率却低于其他城市。由此推断,通风条件差是高静风频率城市形成空气污染的主要原因(图3~图4)。

▲ 图3 国内部分城市2017年大气污染物排放量对比

Fig.3 Comparison of air pollutant emissions of major domestic cities in 2017

资料来源:《中国统计年鉴2018》。

▲ 图4 国内部分城市2017年空气质量优良率对比

Fig.4 Comparison of air quality excellence rate of major domestic cities in 2017

资料来源:《中国统计年鉴2018》。

3.1 国外成功案例解析

德国斯图加特市是典型的高静风频率城市,由于四面环山的盆地地形,斯图加特市常年静风频率较高,市中心年平均风速仅为1.5m/s。19世纪40年代,随着工业的高速发展和严重的交通污染,加之风环境不利于污染扩散,斯图加特大气环境问题突出,曾被冠以德国“雾都”之称。为缓解城市气候污染问题,1970年代,斯图加特采取多项污染减排措施,减少污染排放,同时开展了城市通风系统的规划实践,引导城市合理开发建设。经过近20年的有效管控,以及合理的城市开发和建设,1990年代后该市反而因良好的空气质量成为著名的“疗养胜地”。城市通风系统的合理构建与有效管控,是实现斯图加特市空气质量改善的重要途径。

3.2 环境监测数据解析

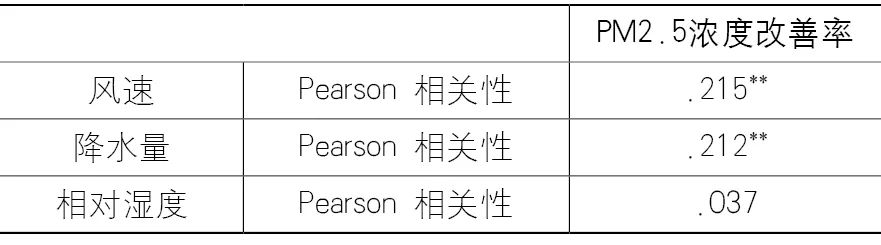

▲表1 成都市近5年PM2.5浓度改善率与气象因子的相关性分析结果

Tab.1 Results of correlation analysis between the improvement rate of PM2.5 concentration and meteorological factors in Chengdu in recent 5 years

**:在.01水平(双侧)上显著相关。

注:PM2.5浓度改善率=(前一天PM2.5浓度-当天PM2.5浓度)÷前一天PM2.5浓度。

3.3 小结

从成都的建城史看,在隋唐时期就形成了东北-西南走向顺应主导风向的路网格局,并一直延续至今。顺应自然风向、引风入城,是成都市古之已有的营城理念。在高静风频率城市构建城市通风廊道,虽然并不能从根本上解决空气污染问题,但却是在兼顾城市建设发展的同时,实现人力最大程度利用自然天气条件缓解空气污染问题的有效举措,体现了尊重自然环境、科学筑城的发展观,也是人与自然和谐共生,实现可持续发展的建设实践。

4.1 先进案例

4.1.1 德国斯图加特:为保护风源划定三区两级的保护体系

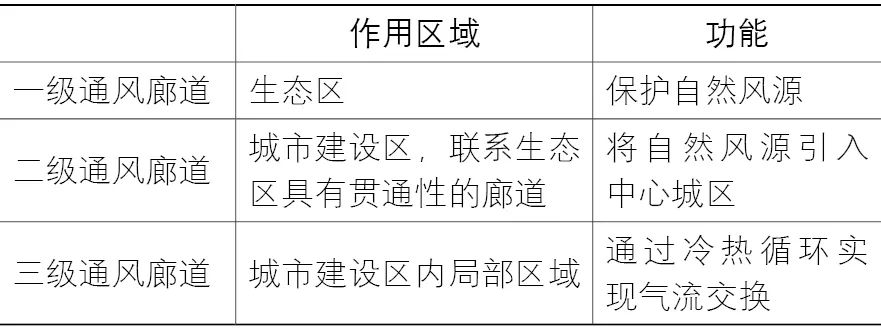

学习借鉴斯图加特和东京的风道系统构建原则,对于高静风频率城市,风是最珍贵的气候资源,因此获取和保护风源是构建通风廊道体系的核心和基本出发点。为了获取和保护风源,基于我国城市规划国土空间分类管控的特征,构建高静风频率城市三级通风廊道体系(表2)。

▲表2 高静风频率城市通风廊道体系

Tab.2 Ventilation corridor system in cities with high-frequency static wind

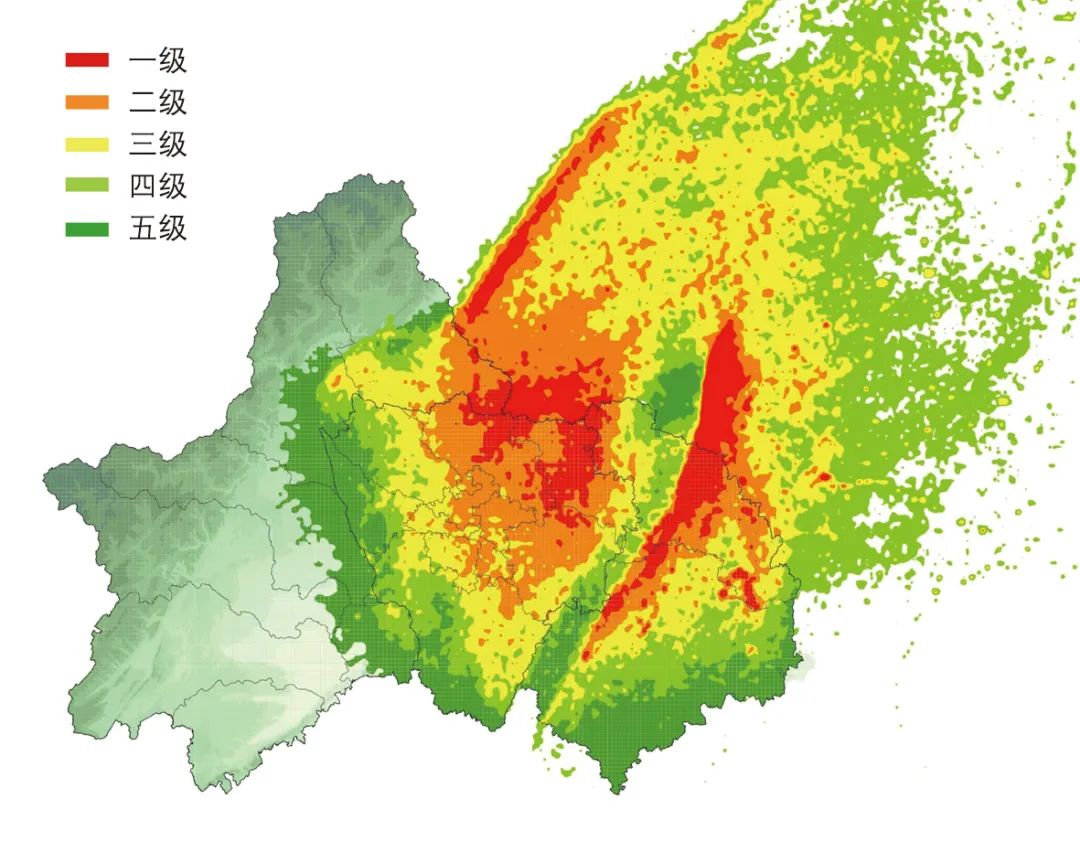

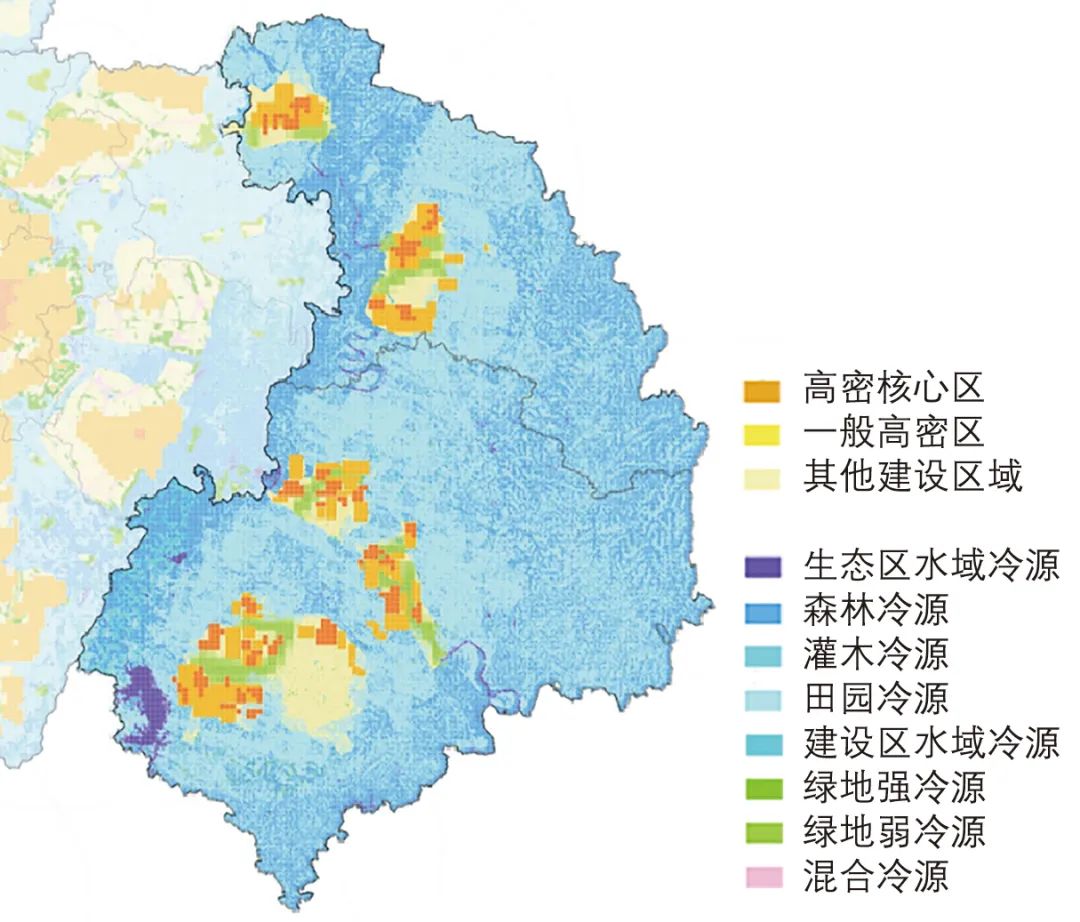

创造风源的原理是通过识别出城市冷岛和热岛,利用冷热岛之间形成的局部环流所创造出的风源,运用GIS的“最小成本路径法”进行路径计算,将绿地、河流、道路等城市开敞空间且宽度不少于30m的廊道识别为三级通风廊道(图5)。

▲ 图5 成都市“9+29+N”三级通风廊道体系划定方案

Fig.5 Plan of “9 + 29 + N” three level ventilation corridor system in Chengdu

5.1 从风源特征分析筛选出具有空间评估价值的要素

▲ 图6 成都市风向玫瑰图与风频率空间评价图对比

Fig.6 Comparison of wind direction rose chart and wind frequency spatial evaluation map in Chengdu

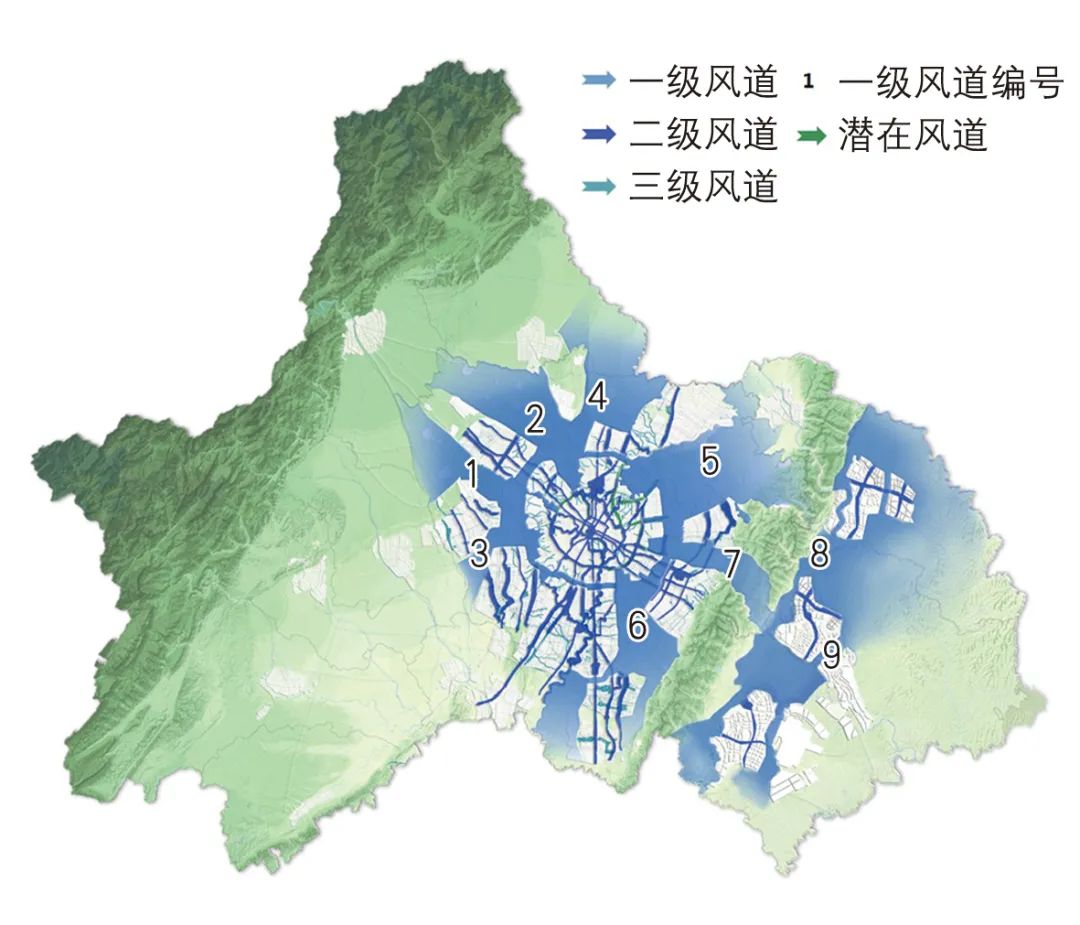

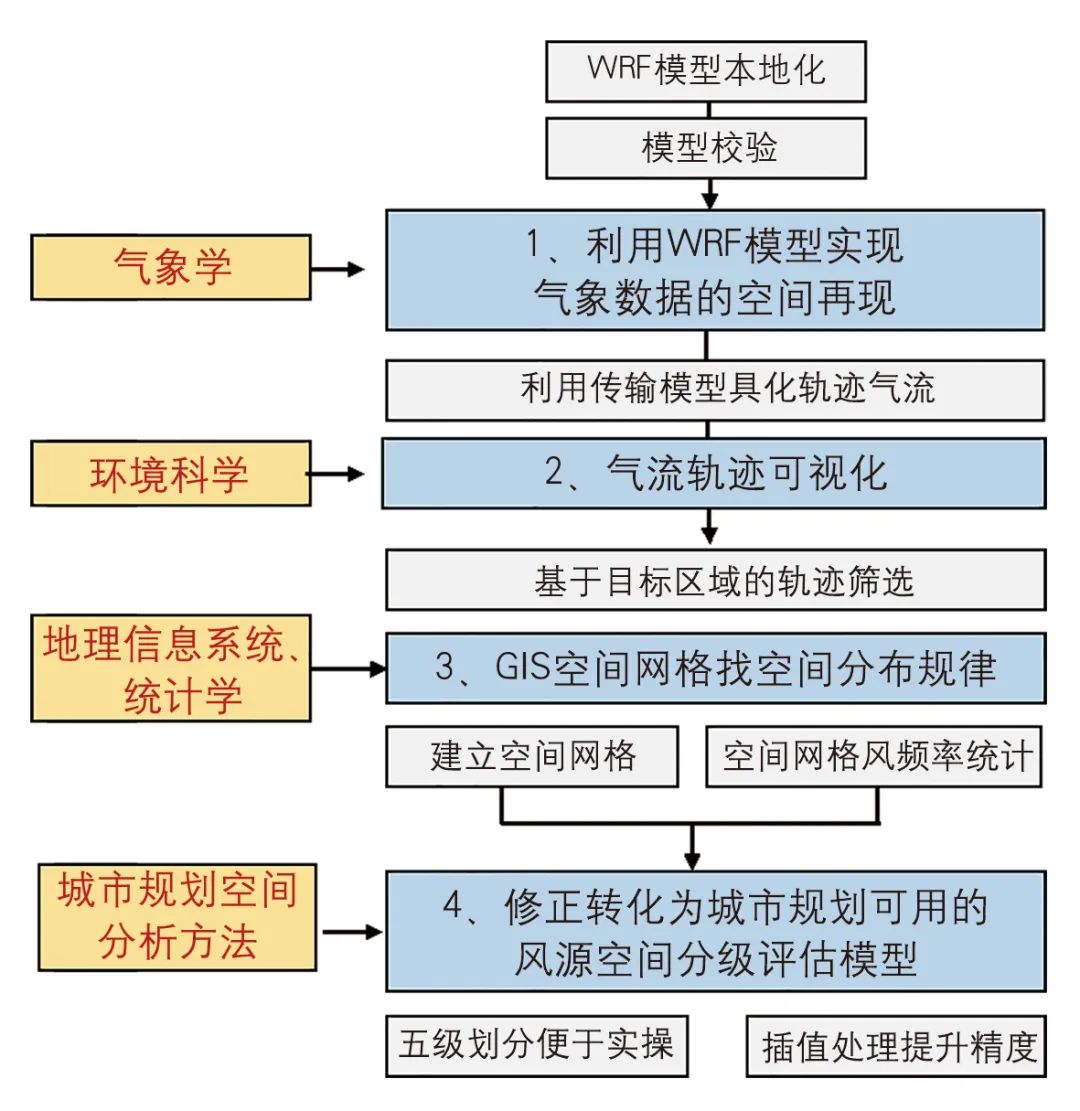

5.2 融合多学科创新风频率空间评估方法

5.2.1 整体技术路线

目前有一些可以用作风环境空间评估的模型,但是应用于城市规划中通风廊道的识别和划定都存在一定问题。气象部门常用的WRF模型,主要应用在气象预测,反映气流瞬时空间分布特征,不能反应长期风环境规律;从定界考虑,WRF模型对应空间误差范围有几公里。城市规划常用的CFD模型,仅适用于中小城市组团的风环境模拟(10km2左右),用到整个城区范围会导致运算量巨大,若简化模型又会导致模拟效果的准确性偏差较大。因此,课题组运用合作优势,综合多个学科创新探索出应用于城市空间规划的风频率空间分布评估方法,开创了城市规划全新评估角度,形成了总体技术路线(图7)。

5.2.2 具体技术要点

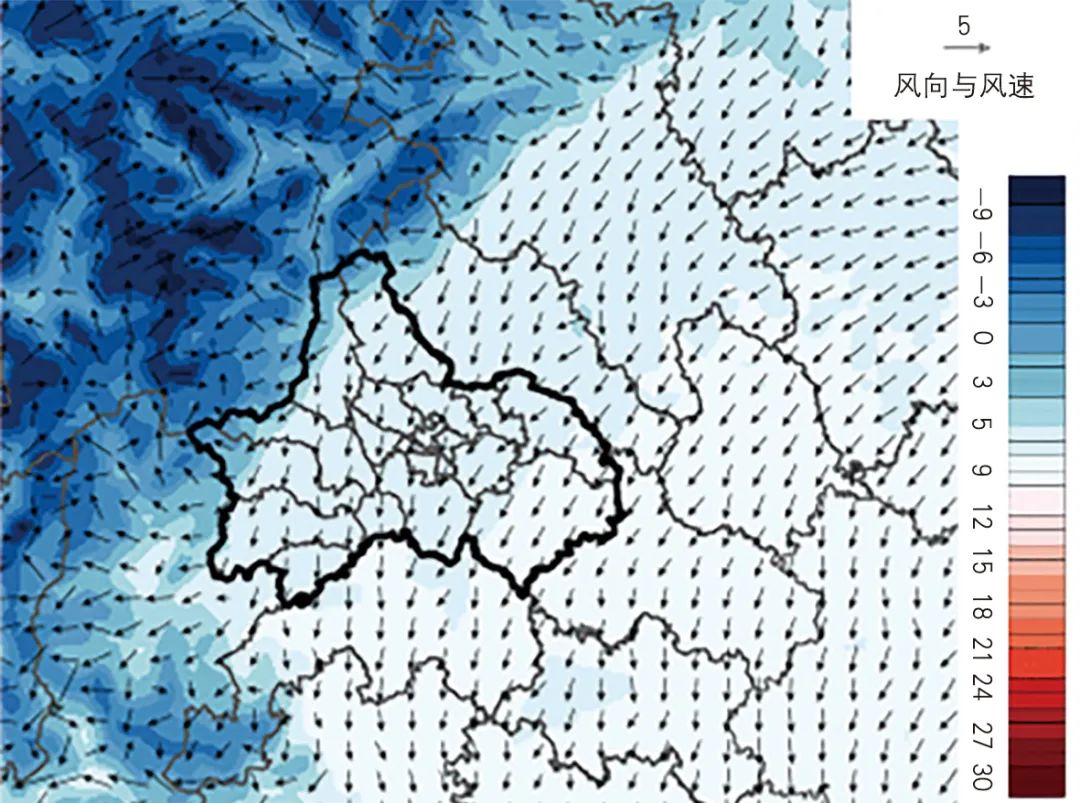

(1) 气象学:利用WRF模型实现气象数据的空间再现

▲ 图8 WRF模型模拟结果示意

Fig.8 WRF model simulation results

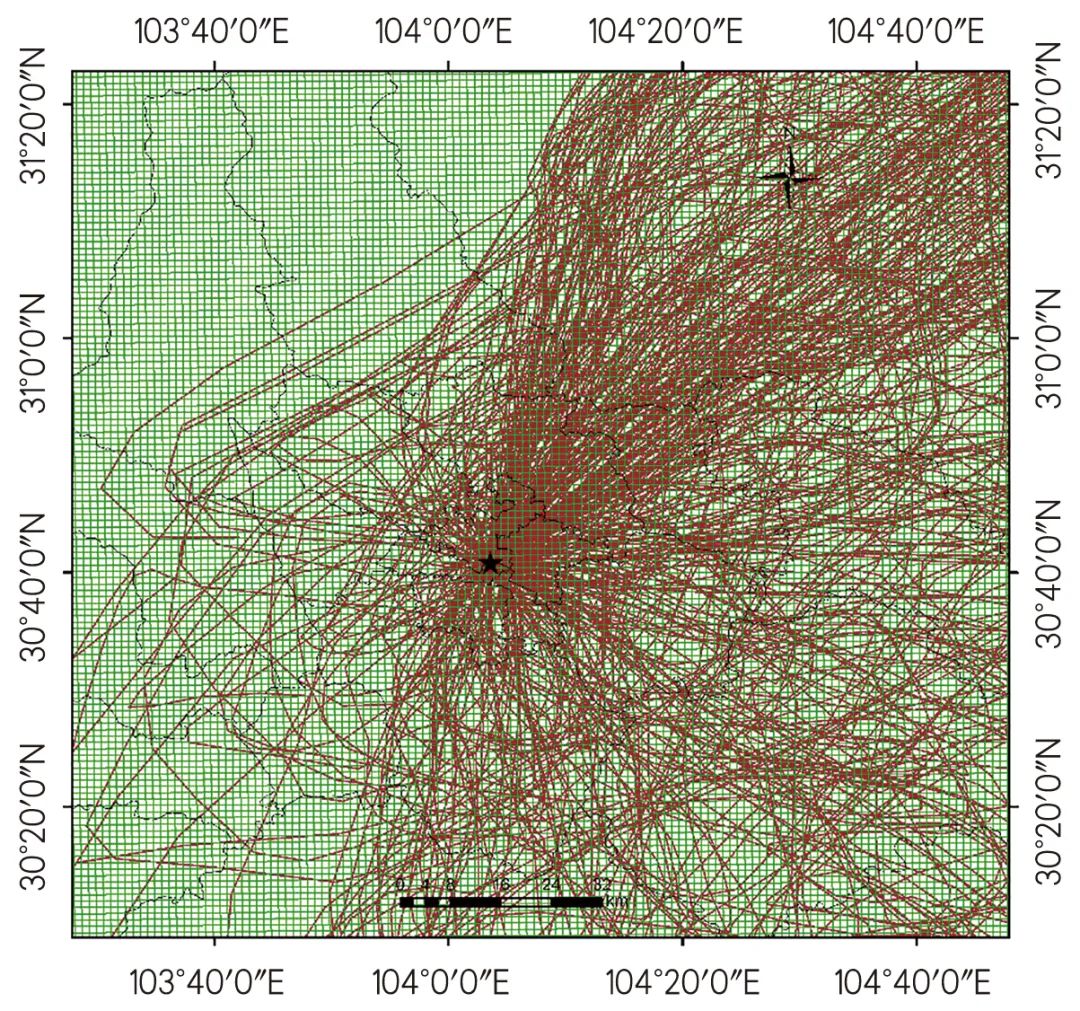

(2) 环境科学:聚类计算实现气流轨迹可视化

为使气象指标数据表征的信息更为具象化,可用气流运动轨迹刻画大气物理过程。运用环境科学聚类计算的方法实现气流轨迹的可视化。本次研究利用WRF高分辨率模拟数据驱动Hysplit单粒子拉格朗日传输模型,计算成都市气团路径轨迹,并对其基于角距离进行聚类,得到更为直观的气流轨迹。同时,计算得到气流轨迹后,可对进入成都市中心城区的气流轨迹进行准确识别和筛选,使研究成果更具针对性(图9)。

▲ 图9 传输模型模拟的气流轨迹

Fig.9 Airflow trajectory simulated by Hysplit transport model

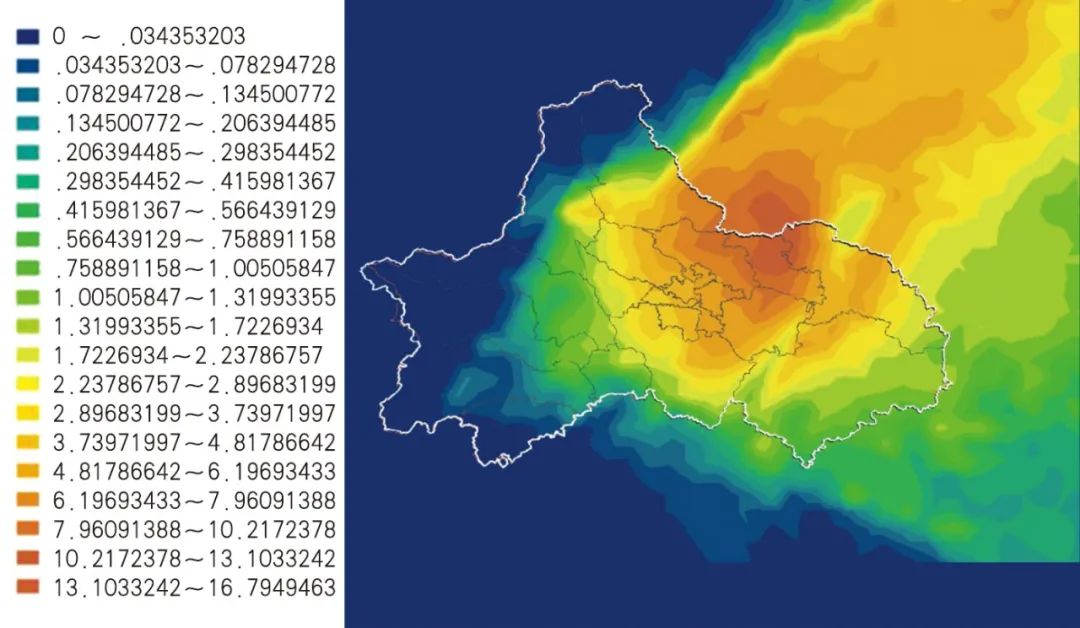

(3) 地理信息系统及统计学:建立空间网格以统计学方法找寻气流空间分布规律

▲ 图10 气流轨迹统计结果

Fig.10 Statistical results of airflow trajectory

(4) 城市规划空间分析方法:分级插值转化为可应用于城市空间规划的评估底图

▲ 图11 精度100m*100m的风频率空间分级评估

Fig.11 Wind frequency spatial classification evaluation map with accuracy of 100m * 100m

(1)作为论证城镇发展边界调整、项目选址合理性的重要依据

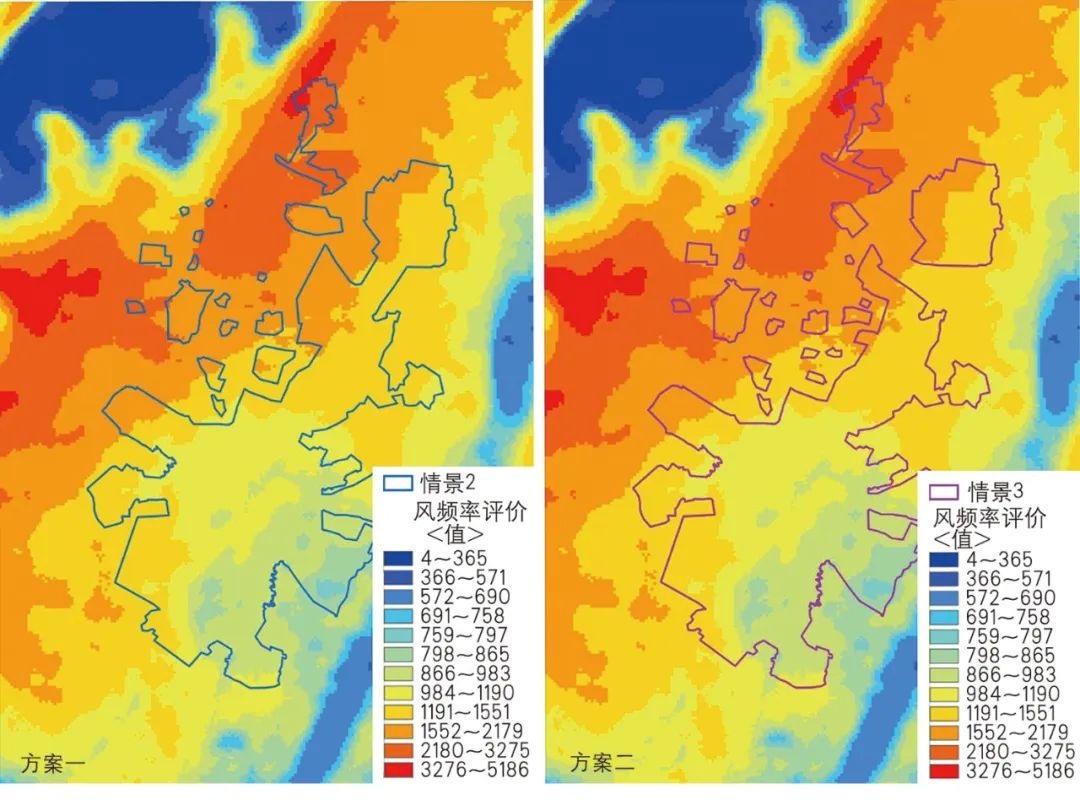

基于风频率空间评估图,可以将对风环境的影响作为考虑因子,从风环境保护角度论证城镇发展边界调整、规划项目选址等规划方案的合理性,通过对多方案定量分析判断,为规划方案比选提供决策依据。

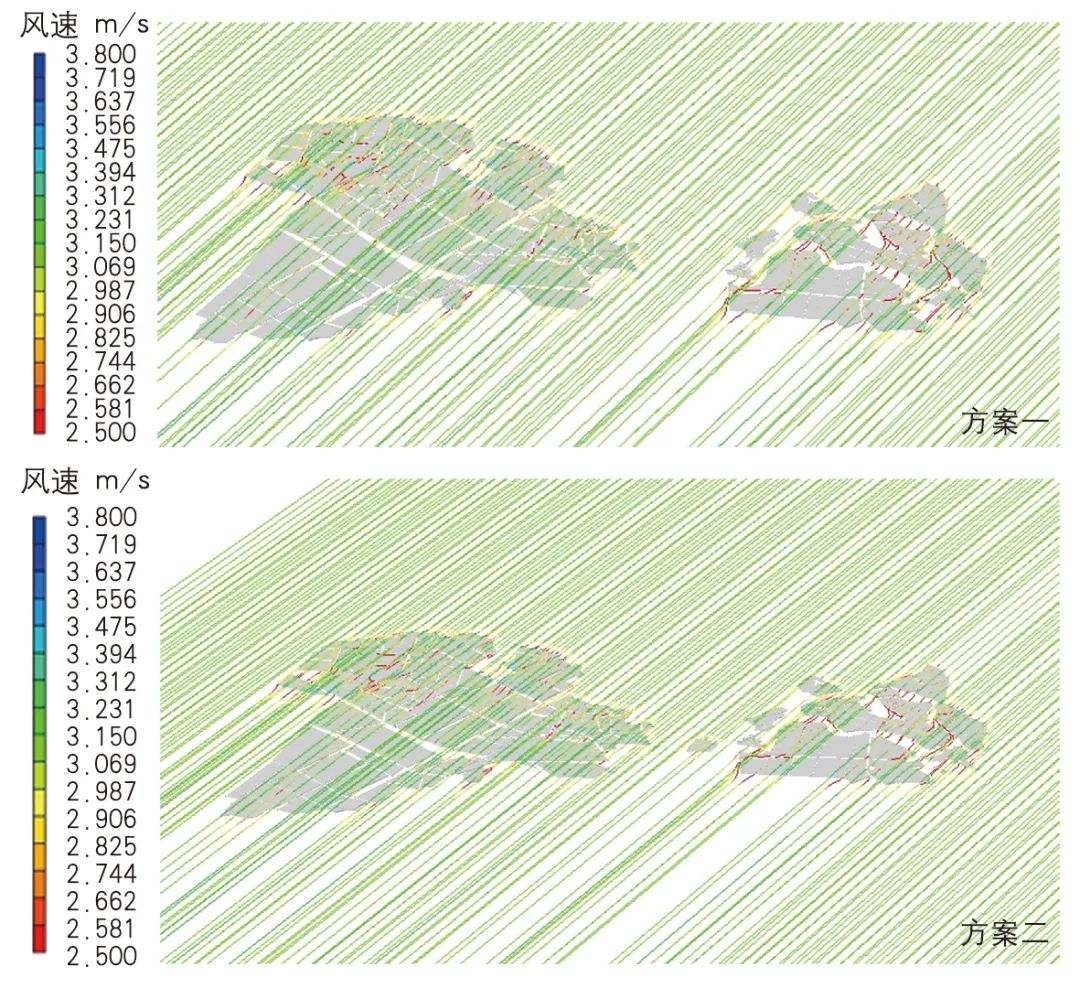

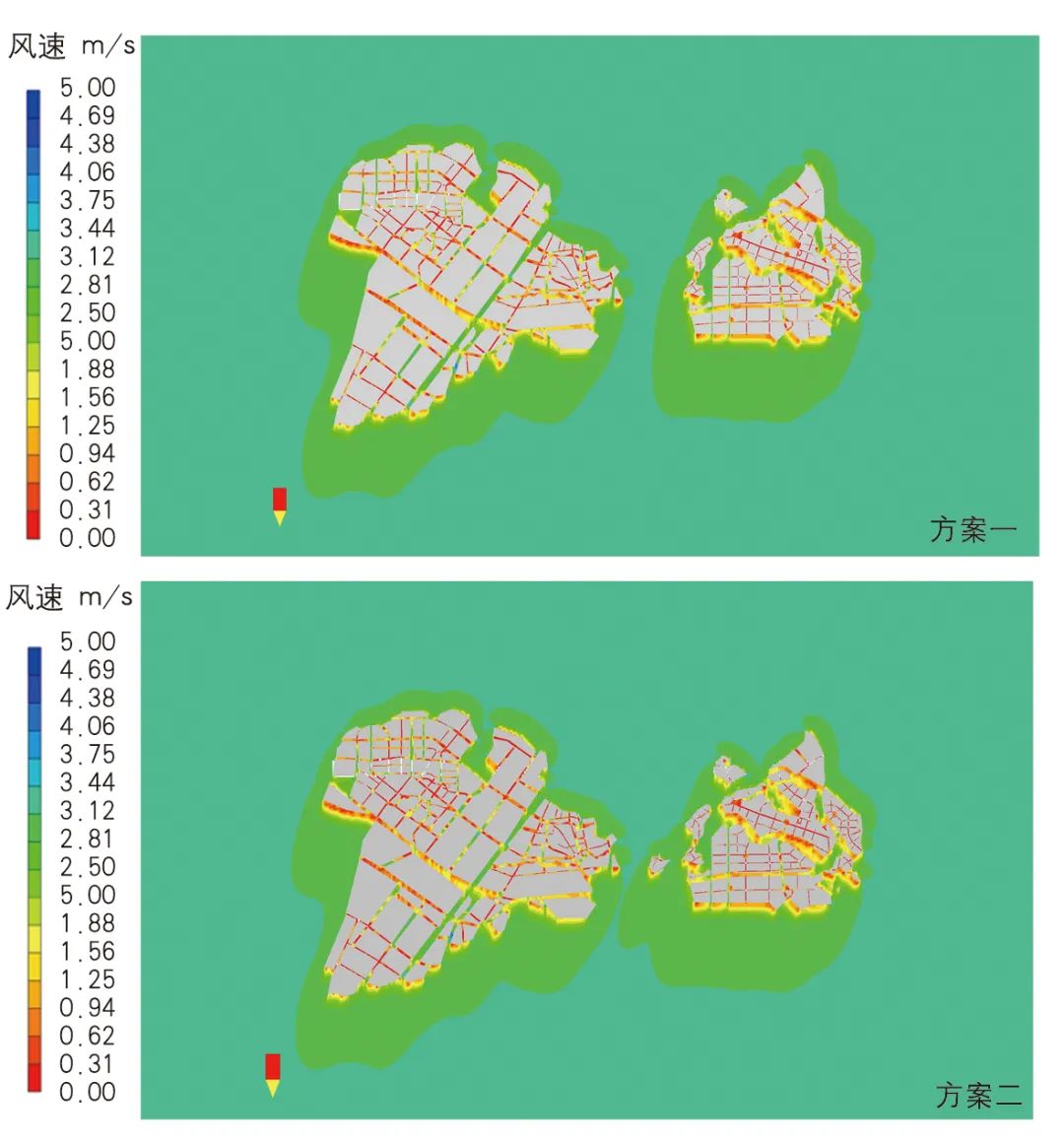

运用实例2:城市主导风向上某项目选址方案比较分析中,首先基于风频率空间评估,两个方案均不会对周边区域通风水平造成明显差异化的影响;进一步配合使用CFD模型,两种方案对下风向城区的风速并不会造成衰减;但从贯穿风角度分析,方案一对贯穿风的影响仅为方案二的50%。在项目尺度,运用多种模型模拟同样可以从环境承载力角度为方案比选提供量化比较结果(图13~图14)。

▲ 图13 城市上风向项目选址方案贯穿风比较分析

▲ 图14 城市上风向项目选址方案风度比较分析

Fig.14 Comparative analysis on the wind degree of project site selection schemes in the upwind direction

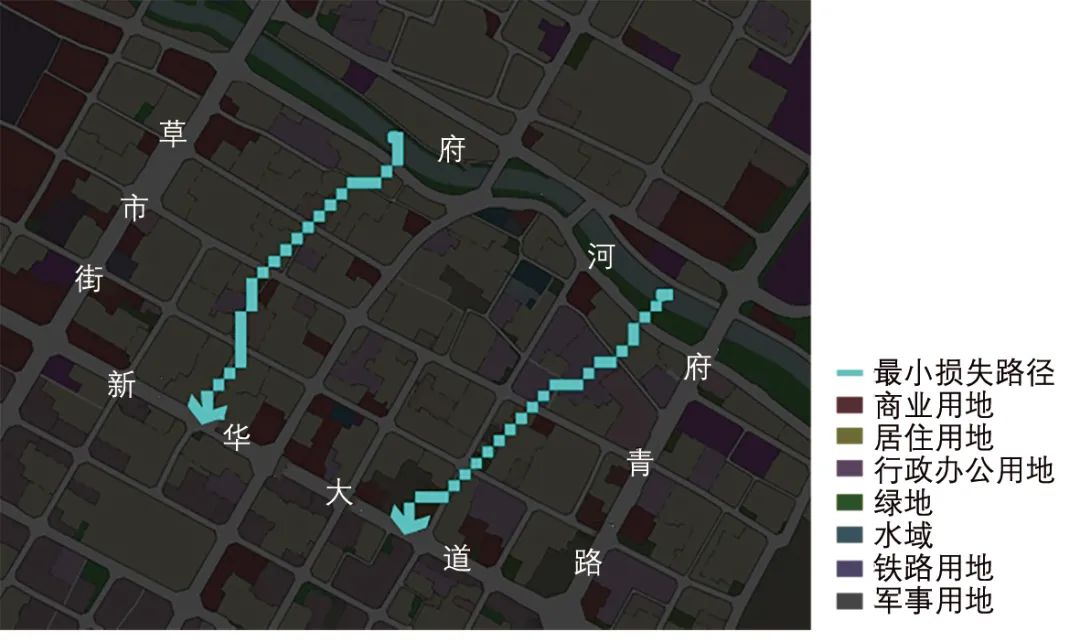

(2)旧城区改造时指导提出保护通风环境的设计条件

通过风频率空间评价模型,结合旧城区精细到建筑尺度的通风潜力评估,运用GIS的“最小成本路径法”进行路径计算,可识别出现状地块内部的风道,在旧城改造时将其作为开敞空间控制的设计条件,指导打通潜在风道,实现旧城通风条件改善。

▲ 图15 地块内部潜在风道识别示例

Fig.15 An example of identifying potential ventilation corridor within a site

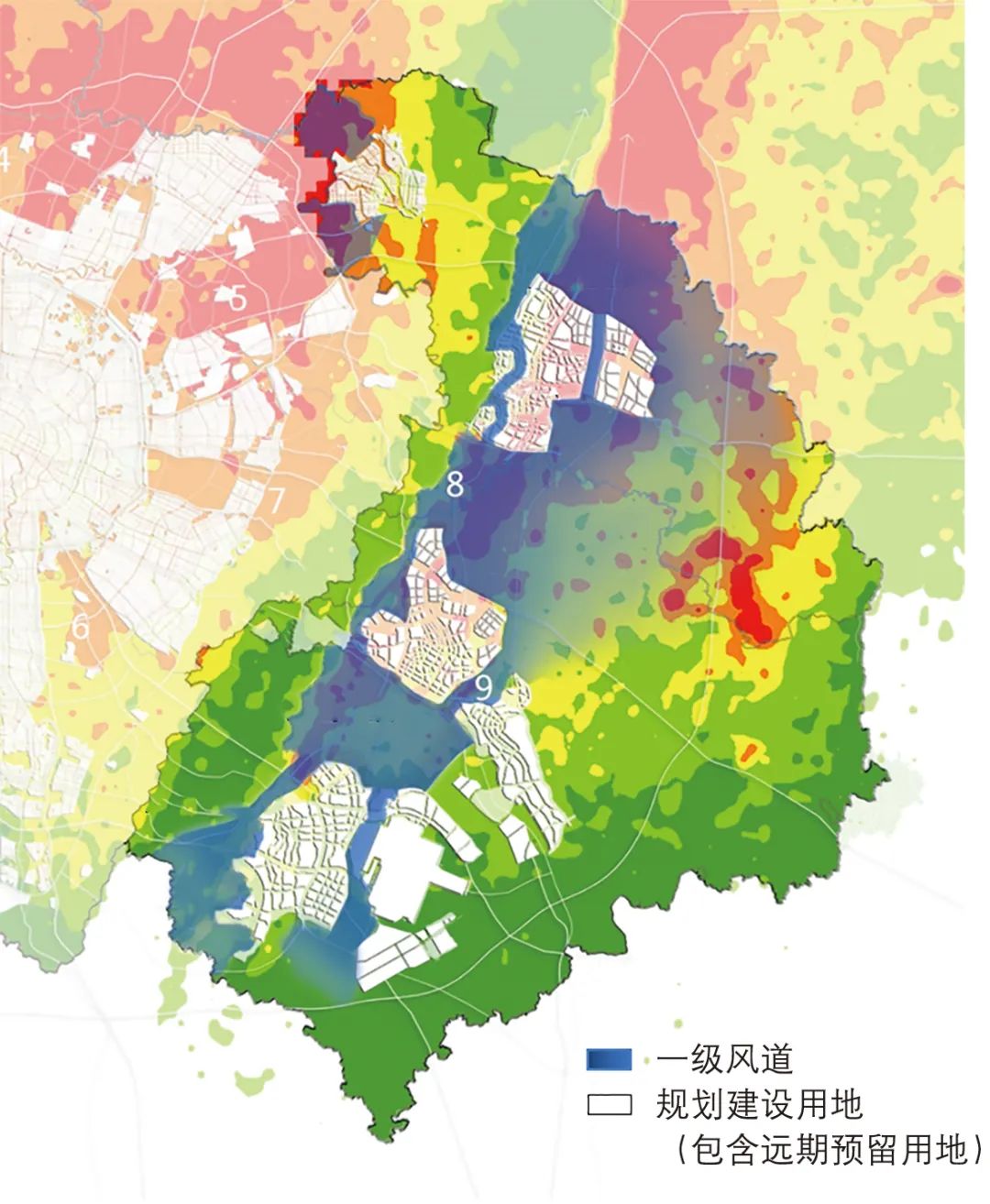

(3)引导新城科学布局

根据风频率空间评价,可指导新城区在规划建设中预先保留高风频区域与引风入城通道,形成通透舒朗的城市格局;结合避免热岛产生的布局要求,对组团规模、功能集聚度进行引导,避免气候问题产生,实现人与自然的和谐共生。

▲ 图16 成都市东部新区一级风道规划方案

Fig.16 Plan of primary ventilation corridor in new district in eastern Chengdu

▲ 图17 成都市东部新区组团布局引导

Fig.17 Layout guidance of new district in eastern Chengdu

以资源承载力作为城市发展规模的硬约束,以自然生态格局作为城市发展格局必须满足的基本前提,造就山水田林湖城有机融合的生命共同体,是城市可持续发展必须遵从的原则,是城市规划最新的指导思想。基于高静风频率城市的通风环境特征,以保护风源为基本出发点,构建城市通风廊道体系并以此作为重要的生态格局性要素,是对上述原则和思想的有益实践。同时,在研究过程中,基于环境监测大数据,借助城市地理系统与气象监测模型实现学科间的跨界融合,以科学模型和量化计算为主要判断依据,也充分体现了城市规划工作的创新性和科学性。下一步,课题组会持续跟进,进一步采集实际监测数据对基于成都高静风频率特征构建的城市通风廊道系统的实施效果进行评估和验证,提供更可靠的验证数据。

( 致谢:特别感谢由成都市规划设计研究院和成都市环境保护科学研究院共同组成的《成都市风道系统构建与规划建设管控研究》课题组的支持与贡献。)

[1] 朱蓉,张存杰,梅梅.大气自净能力指数的气候特征与应用研究[J].中国环境科学,2018,38(10):3601-3610.

[2] 冯娴慧. 城市的风环境效应与通风改善的规划途径分析[J]. 风景园林,2014(5):97-102.

[3] 成青燕,张东方,杨蓉,等. 气象条件与成都市空气质量的关系研究[J]. 自然科学,2018,6(1): 53-62.

[4] 梁颢严,李晓晖,何朗杰. 广州城市尺度的热环境改善区划方法[J]. 城市规划学刊,2013(7):107-113.

LIANG Haoyan,LI Xiaohui,HE Langjie. City-Scale Zoning Method to Improve Thermal Environment of Guangzhou[J]. Urban Planning Forum,2013(7):107-113.

[5] 任超,袁超,何正军,等. 城市通风廊道研究及其规划应用[J]. 城市规划学刊,2014(3):52-60.

[6] 尹杰,詹庆明. 武汉市城市通风廊道挖掘研究[J]. 现代城市研究,2017(10):58-63.

[7] 赵红斌,刘晖. 盆地城市通风廊道营建方法研究——以西安市为例[J]. 中国园林,2014(11): 32-35.

[8] 杜吴鹏,房小怡,刘勇洪,等. 基于气象和GIS技术的北京中心城区通风廊道构建初探[J]. 城市规划学刊,2016(5):79-85.

[9] 詹庆明,欧阳婉璐,金志诚,等. 基于RS和GIS的城市通风潜力研究与规划指引[J]. 规划师,2015(11):95-99.

[10] 张海娟,赵智杰,李广茹,等. 基于大气环境影响分析的工业园区规划选址方法[J]. 环境工程,2014,32(2):135-138.

[11] 张峰. 基于GIS的大气污染扩散模拟与评价系统研究及应用[D]. 成都:成都理工大学,2009.

ZHANG Feng. Study and Application of Atmospheric Dispersion Simulation & Evaluation System Based on GIS[D]. Chengdu:Chengdu University of Technology,2009.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】高静风频率城市通风廊道规划探索——成都市通风廊道的规划实践

规划问道

规划问道