从传统的城市规划和土地规划向国土空间规划转型,需要大量的技术创新。按照2020中国城市规划学术季的统一安排,上海同济城市规划设计研究院有限公司于9月26日通过腾讯线上直播方式举办了“国土空间规划技术创新探索”研讨会。其间同济规划院张金波作了题为《国土空间生态保护修复与利用探讨——以温州市“生态树”为例》的报告,本文为其报告的主要内容。

上海同济城市规划设计研究院有限公司 空间规划研究院 所总工程师

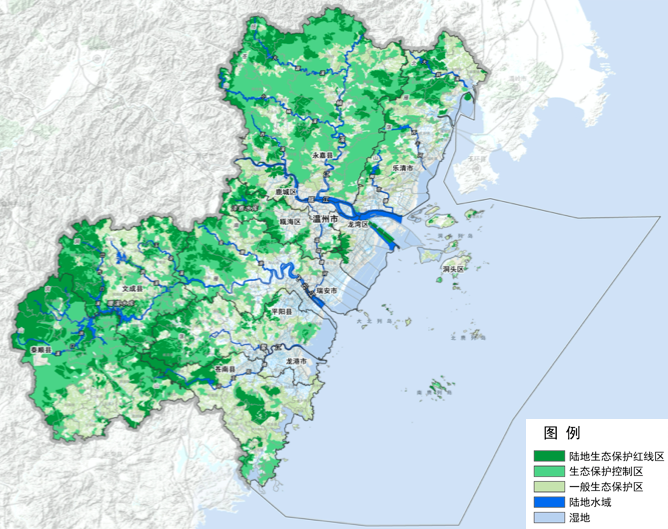

浙江省习近平总书记“两山论”的发源地,需要发挥地方的资源特色,既要保护好生态环境,又要实现高质量发展。立足于生态文明新时代背景,温州市自然资源和规划局在市级国土空间总体规划编制工作中,深入践行“绿水青山就是金山银山”理念,坚持底线思维,秉承生态优先,进一步发挥温州市“山水林田湖草海岛”全要素集聚的生态优势,引领温州市推进生态修复建设和“两山”理论价值转换,促进实现全市生态空间的科学保护、修复与利用。

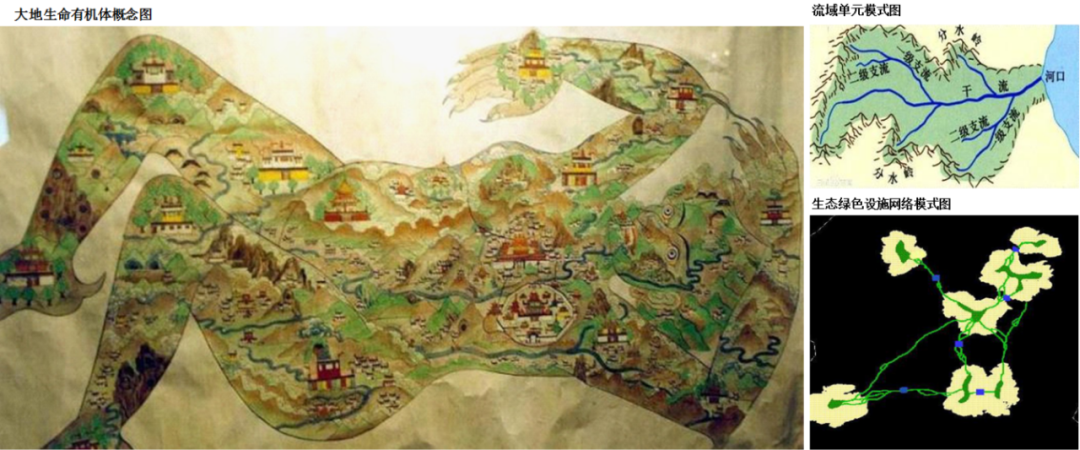

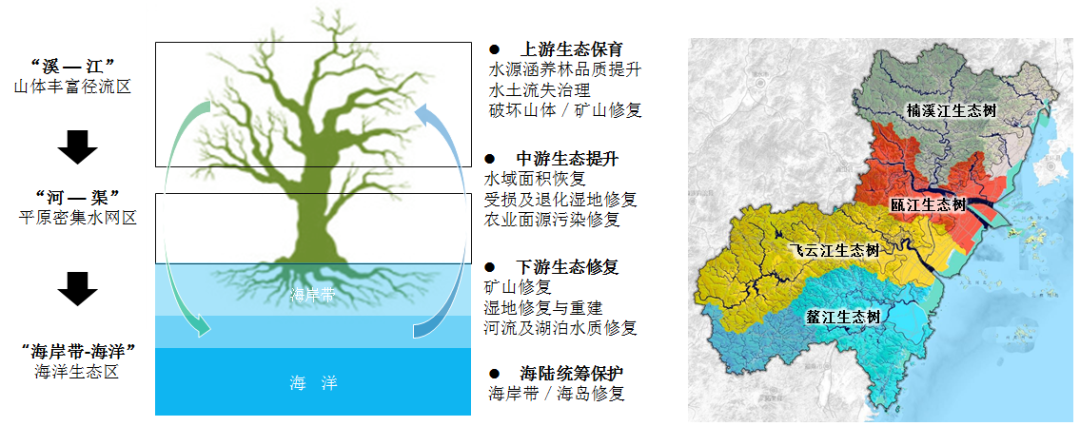

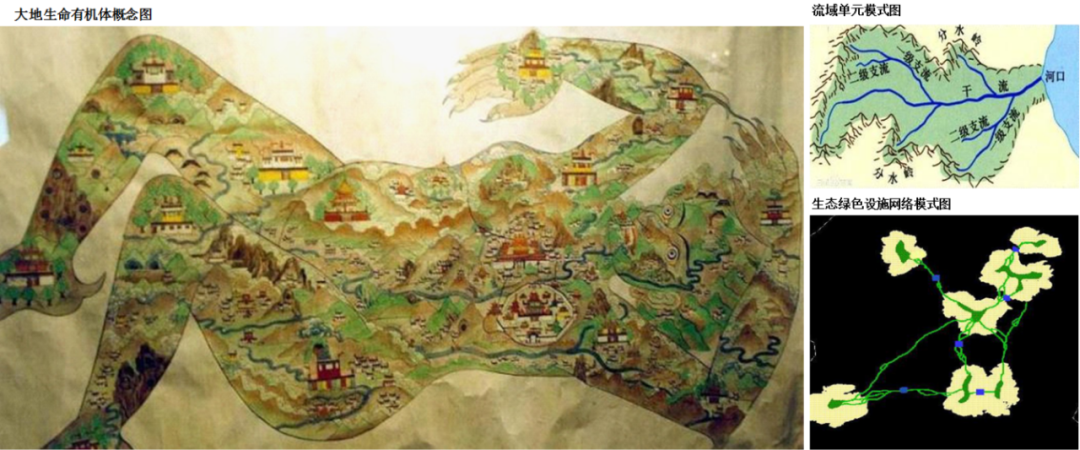

规划将研究对象生态空间概念比喻为成“生态树”,旨在体现生态系统是具有整体性特征的生命有机体。生命有机体的整体性表现于两个方面。一是基于自然地理单元内各关联生态要素、生态系统的整体性。二是空间上基于生态安全格局的绿色基础设施的整体性。

图1 概念模式图(图片来自网络)

温州“生态树”是基于温州生态资源与空间特征,建立的生态管理单元

(1) “三面环山,一面朝海”的自然地理特征

温州位于浙江省东南部,地势西高东低,西南山地、中部丘陵、东北部冲积平原,形成三面环山,一面临海,山海之间镶嵌平原的自然地理格局。在浙江省的八大水系中,温州拥有瓯江、飞云江、鳌江三大水系,除瓯江外均由温州境内发源。以山为源、以水为脉、以海为归途,形成温州层次丰富、脉络清晰、通达全域的径流结构。

图2 温州市域高程分析图(左)

图3 温州市域坡度分析图(右)

(2)山水林田湖草海岛自然要素齐全, “七山二水一分田”的要素分布格局

温州境内拥有括苍山、洞宫山、北雁荡山、南雁荡山四大山脉,瓯江、飞云江、螯江三大水系,四大山系与三大水系天然分隔,形成四个平原农业地带。森林覆盖率达61.5%(2018年),8处水源保护地。海洋生态系统、海岸生态系统和岛屿生态系统多样性丰富,海域总面积8552平方公里,大陆海岸线559.09公里,海岛714.5个(其中有居民海岛35个,无居民海岛679.5个,横仔屿为温州与台州共有),岛陆总面积175.33平方公里。海域潮间带生态资源丰富,包括乐清湾湿地、沿浦湾湿地等重要滨海湿地,乐清湾、温州湾、大渔湾、沿浦湾“四湾”滩涂资源尤其适合发展特色滩涂养殖渔业。

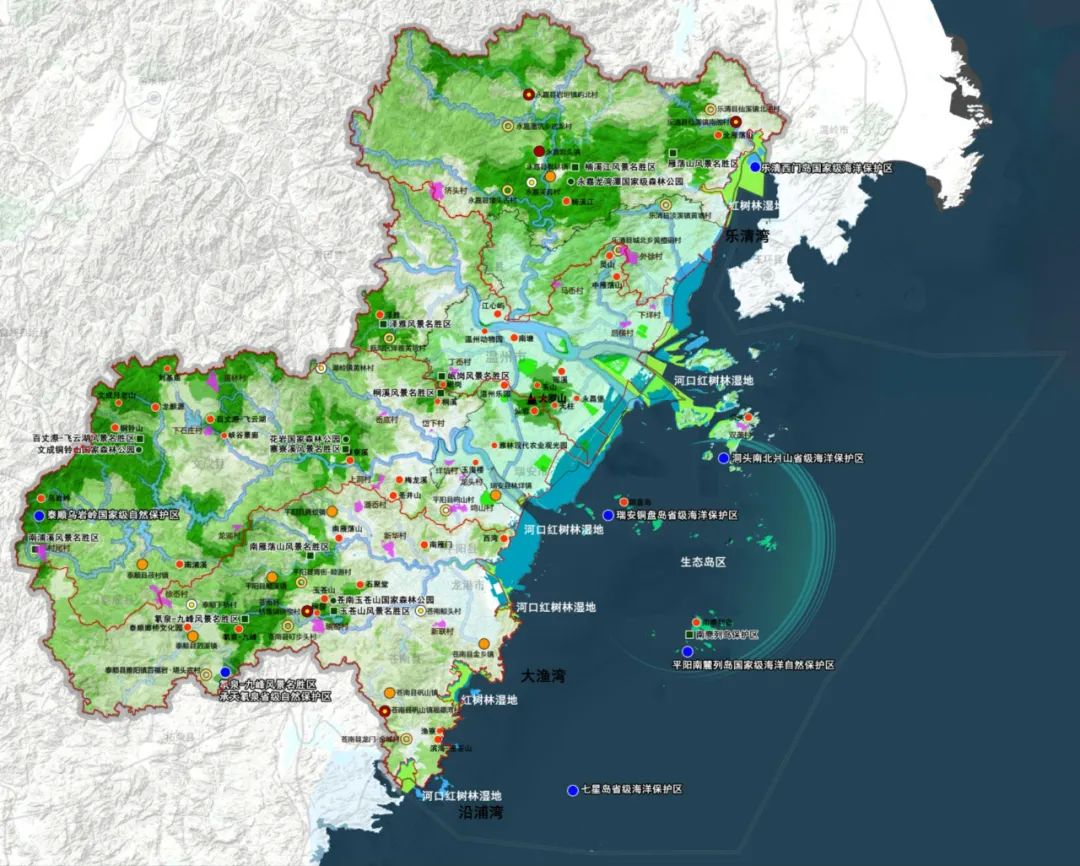

图4 温州市自然资源要素分布图

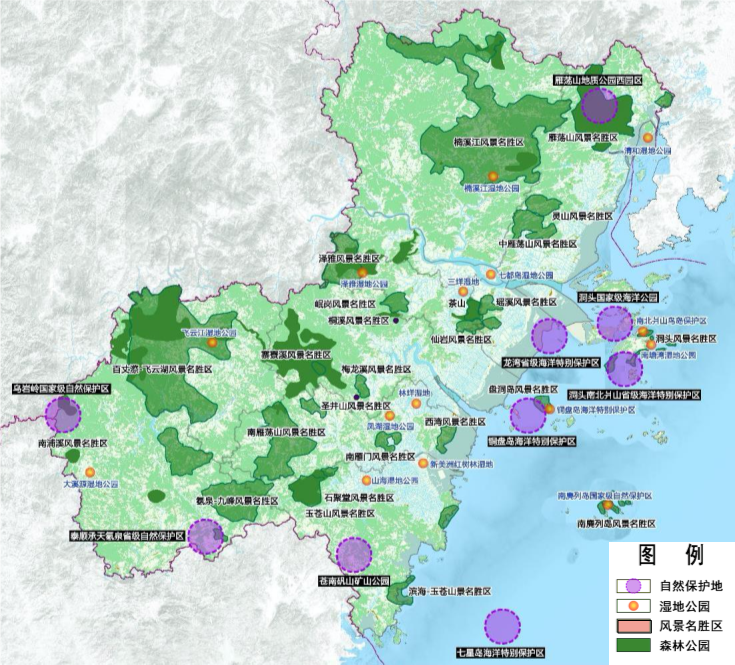

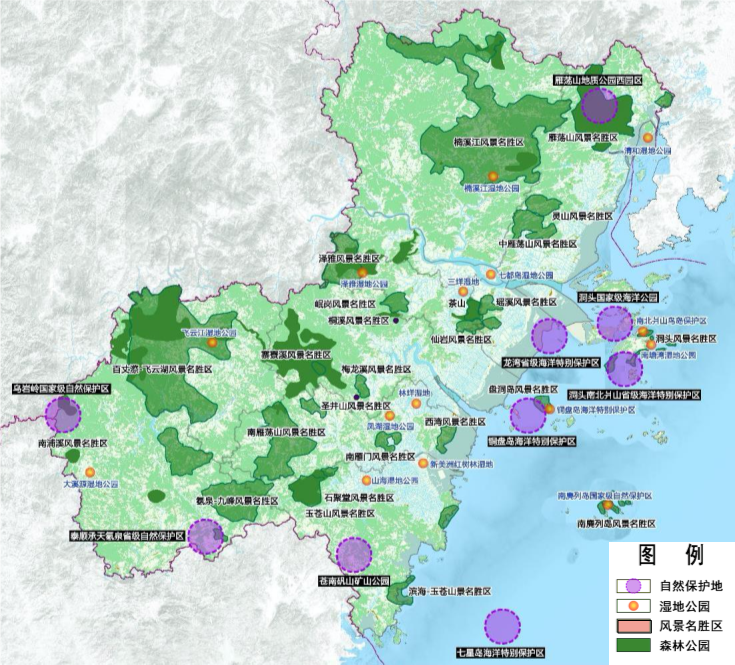

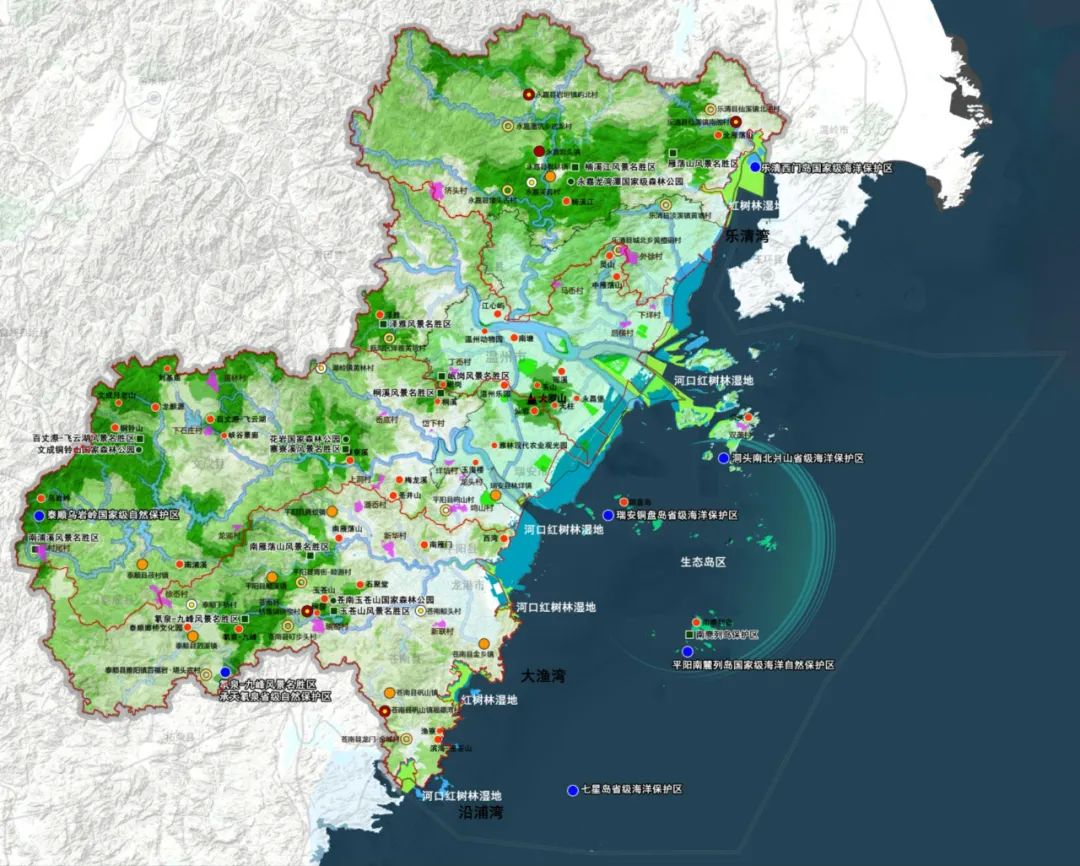

(3)自然保护地数量多、种类全、基础好

温州自然保护地在浙江省范围内的面积最大、类型最多,共有57个省级以上的各类自然保护地,包括8个省级以上自然保护区,20个省级以上森林公园,14个省级以上风景名胜区,10个省级湿地公园,5个其他重要湿地。

图5 温州市域自然保护地现状分布图

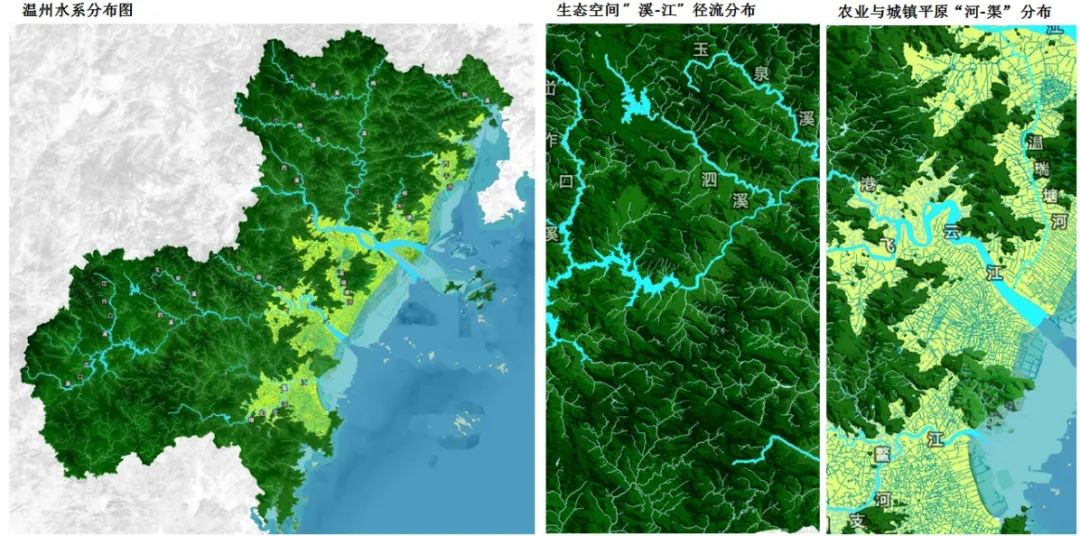

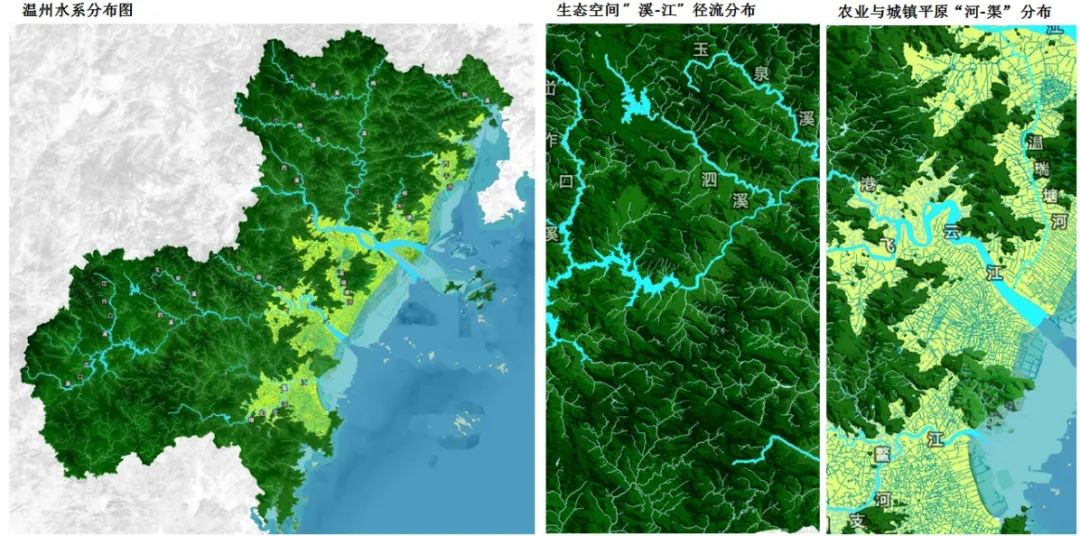

温州市水系众多,全域分布三瓯江、飞云江、鳌江3大水系,61条主干流。水域990.9km²,占全域面积的8%。陆地水域 420.4 km²,湿地 570.5km²。丰富的山地“溪-江”径流与密集联通平原“河-渠”构成层次清晰,分布面广、联系度强的拟树状水系。这种典型的东南沿海山地城市水系结构将城市生态空间 、生活空间、农业空间与海洋空间以及各生态系统紧密串联。

图6 温州市域水系分布图

(1) 拟树状结构的水系是联动自然要素的重要因子

空间上拟树状水系联动自然地理单元内的山水林田湖草海各自然要素与各生态系统。其次,系统上水环境反映上下游、岸上岸内、地上地下的水土流失、林地退化、面源污染等生态问题。

(2) 拟树状结构的水系是联结生态节点的重要因子

基于不同系统的生态过程分析,构建综合生物、水、地质灾害、乡土游憩安全的综合生态安全格局,建立维护生态安全的绿色基础设施网络。主干流水系作为重要的线性生态空间,联系各生态节点。

图7 生态安全格局分区图

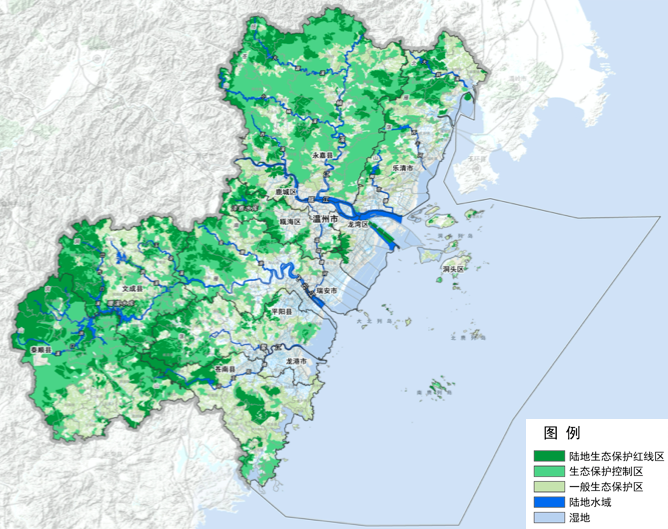

基于整体思维,引入“流域单元”,建立四大流域“生态树”

结合温州自然地理格局,以水为脉,建立全域多生态系统联系的楠溪江、瓯江、飞云江和鳌江四大流域“生态树”。坚持“以生态树为整体、区域为单元、山区保护、平原修复”的原则,统筹陆海,以及山水林田湖草生命共同体,突出“水”和“林”两个生态要素。引导完整、系统的生态保护、治理与利用体系。

图8 “生态树”概念及分布图

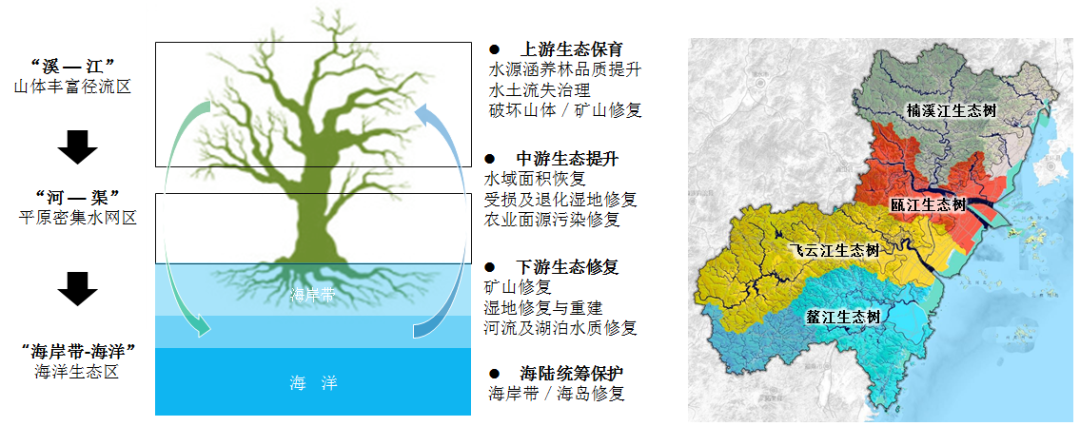

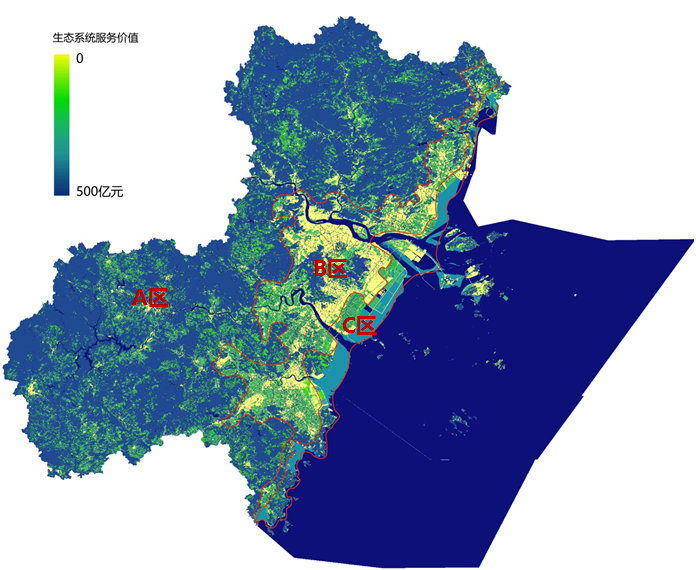

整体保护:以生态服务价值引导整体修复目标,探索整体协同机制

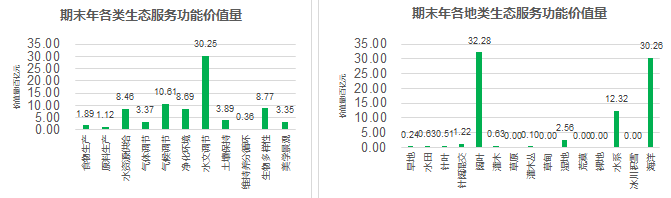

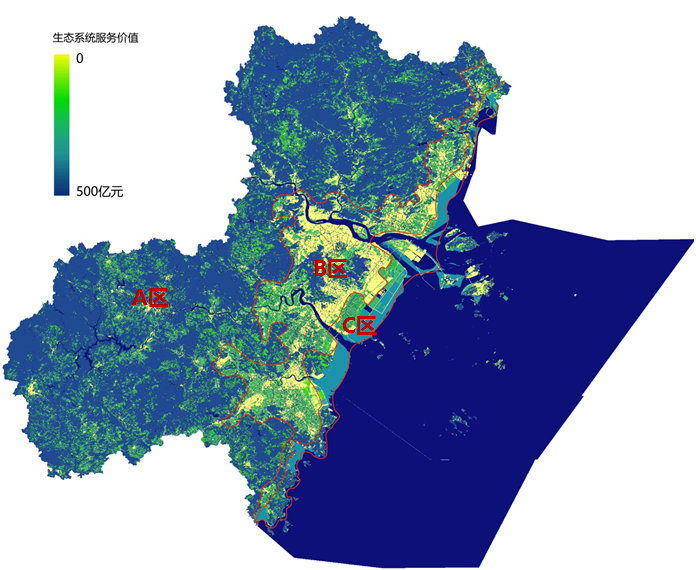

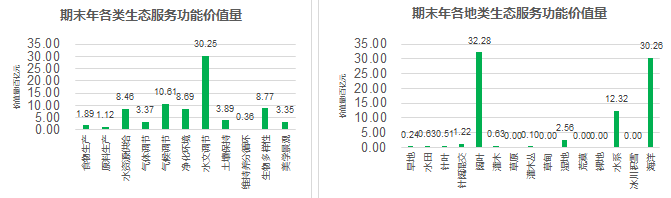

引入生态系统服务价值评估方法,对生态服务功能价值量化。通过各类、各地类生态服务功能价值量化估算,识别林地集中的集水汇水区、生产生活集中的人为扰动区和生态敏感的陆海交接区,并确定三区修复目标。

图9 各类生态服务功能价值估算表(左)

图10 各地类生态服务功能价值估算表(右)

集水汇水区(A区):山体林地分布集中,水土流失严重区域。规划以增加涵养能力,保护修复涵养林。实施小流域综合整治,维持河流基流为目标。

人为扰动区(B区):城镇建设与农业生产集中区,面源污染相对突出。规划以实施河道生态修复,河滩与面源污染治理,开展实地保护、郊野公园建设和矿山修复为目标。

陆海交接区(C区):生态敏感区域。规划以海岸防护林带、滨海候鸟栖息地修复与蓝色海湾为目标。

图11 全域生态价值分布图

通过对“生态树”小微流域划分,实现从空间单元到行政单元的落实,为小流域治理及水土保持精细化管理提供准确界线。

图12 微流域分布图

以“生态树”为单元,成立跨流域管委会。打通跨行政区治理界限,实现上下游、水里岸上协同治理。如楠溪江、飞云江和鳌江生态树管委会协调各县及市辖区,瓯江除协调统筹本市各行政区还需对上游市县进行统筹协调。其次,以流域管委会为主导,组建“政—企”平台,成立“1+N”公司体系,实现生态价值综合开发与管理。1个“生态树”流域总公司,负责总体实施和投融资运作,N个子公司,有总公司和项目所在地政府、企业、社会资本等共同组建,对范围内涉及的相关生态产品进行市场开发。

图13 飞云江生态树跨区域协同图

图14 瓯江生态树跨区域协同图

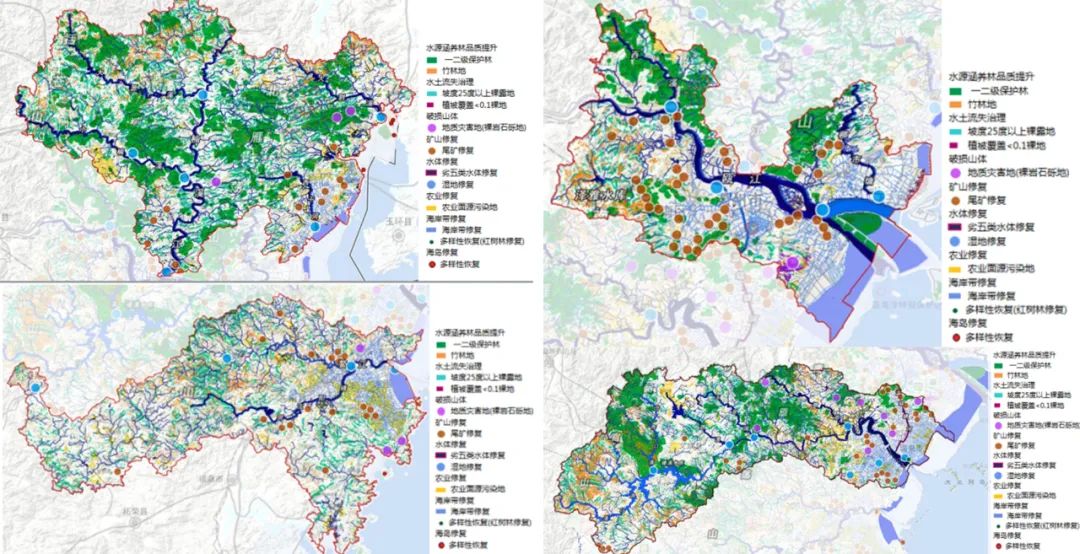

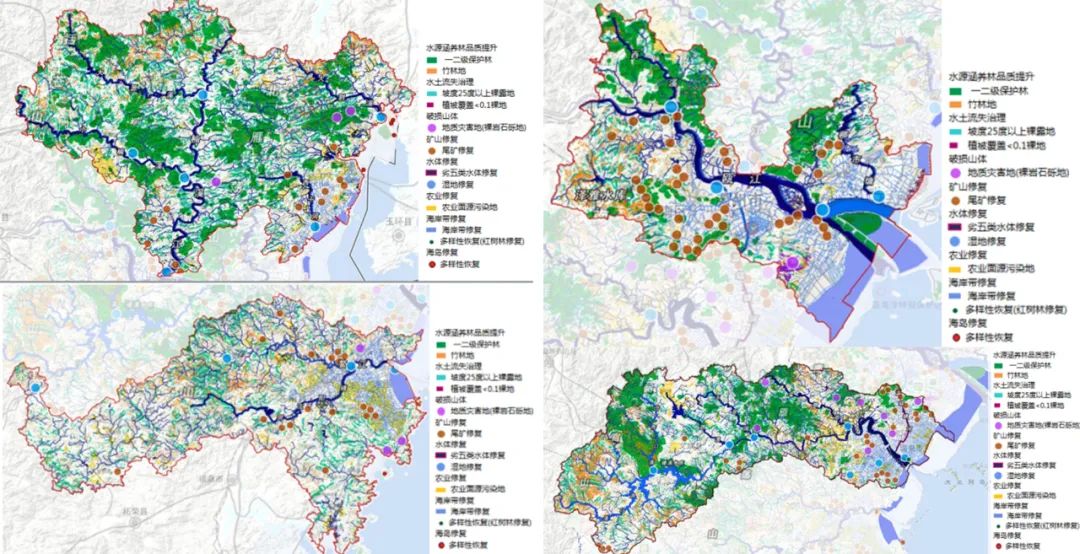

系统修复:通过流域“生态树” 综合环境治理,提升生态系统服务价值

梳理全域水源涵养林品质提升、破损山体、矿山、水体、农业生态、海岸带和海岛六大类,11类具体修复工程项目。包含一二级防护林提质扩绿,毛竹林演替,25度以上裸露地治理、小于0.1度裸露地修复、破损山体修复、土地综合整治、面源污染治理、海岸带湿地修复、海岛生物多样性修复。针对每个生态树不同生态修复区进行生态修复项目落位。

图15 四大“生态树”修复工程分布图

综合利用:依托生态树管委会,实现全域“两山”价值转换

依托管委会形成“4+1”平台,即4个生态树平台,1个海上花园平台。并通过保育山林、醉美乡村、诗画四江、森林进城和海上花园5种转换途径进行生态价值转换。

保育山林类,针对不可交易类核心生态资源生态补偿,市域内瓯江、飞云江、鳌江、楠溪江上游以及无人岛生生态保护红线区,实行生态补偿与占补平衡。合理利用山地丘陵空间,新增林地,提升物种多样性,提高生态品质和生态价值。

醉美乡村类,针对生态农产品销售与休闲旅游体验,打造13个历史文化村, 7个特色景观村和12特色种植村。

诗画四江类,针对四个生态树内部生态资源的旅游开发,提升4个5A级,4A级旅游景区,打造多个特色小镇,以及对生态资源商业开发与交易、发展生态工业。

森林进城类,针对提升城市品质,增加社会价值。打造4个农业郊野公园、16个森林郊野公园、6个湿地郊野公园、20个都市综合公园。

海上花园类,针对生态海岛与生态海洋资源旅游开发。进行“三湾”红树林湿地建设、洞头蓝色港湾生态旅游开发、无人岛生态保护及使用权转让与出租和1个海上公园旅游开发。

图16 生态价值转换类型分布图

本研究旨在探讨生态空间保护、修复与利用三个层面的思路和方法。结合实践案例,提出整体思维下以流域为单元的整体保护、多要素治理和多途径生态价值转换,并将总体规划目标落实到具体实施项目库,以期为国土空间规划提供借鉴。

研究涉及内容较多,包含生态安全格局、生态过程、生态服务价值评估、生态修复等,由于部分内容可参考文献和实践案例有限,研究需继续完善和深化。

本研究内容为温州国土空间总体规划的阶段性研究成果,具体内容和数据仅供参考,非最终结果。

张金波、王颖、郁海文、刘冬燕、程禄、杨欣、开欣、叶建静、贺卫东、潘宁宁、虞舟鲁、林乃发

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):国土空间生态保护修复与利用探讨——以温州市“生态树”为例

规划问道

规划问道