安全是城市的生命,是现代化城市的第一要素。城市作为一个开放复杂的巨系统,从诞生起就始终面临着各种突如其来的自然和人为灾害威胁。近年来,“韧性城市”理念为应对城市危机和风险提供了新的思路和视角。规划以应对突发性公共卫生事件为主线,围绕提升武汉低暴露性、低易损性和高可恢复性三大目标,从医疗设施、生态环境质量、社会经济和应急保障四个维度构建韧性城市评价指标体系,探索“块状防御安全保障圈+条线应急通道”的空间布局模式,构建形成“335”的应急系统和防灾减灾体系,进而提出建设具有韧性的综合交通、基础设施、应急预案规划策略,明确韧性空间建设重点,旨在为建设韧性武汉提供科学指导,探索应对突发公共卫生事件的规划策略与路径。

从语源学角度,韧性(resilience)一词最早来源于拉丁语“resilio”,其本意是“回复到原始状态”。21世纪以来,“韧性”被逐渐运用于灾害领域。2005年国际减灾会议在灾害议程中提出“韧性”和“灾害响应”的理念。“灾害韧性”的概念源自于“韧性”概念。灾害韧性是一个系统的内在能力,可以遭到冲击或压力时,通过改变自身的非核心属性在最短时间内应对、恢复及适应灾害并生存下去。梳理国内外韧性城市经验,结合本次新冠疫情,韧性武汉应当具备三大能力:

一是具备减轻灾害或突发事件影响的能力:城市具备较低的暴露性,即灾害的空间影响范围波及尽可能小的城市区域;

二是对灾害或突发事件的适应能力:城市具备较低的易损性,即灾害的发生不易对城市造成破坏;

三是从灾害或突发事件中高效恢复的能力:城市具备高效的可恢复性,即灾害发生后城市易恢复或修复。

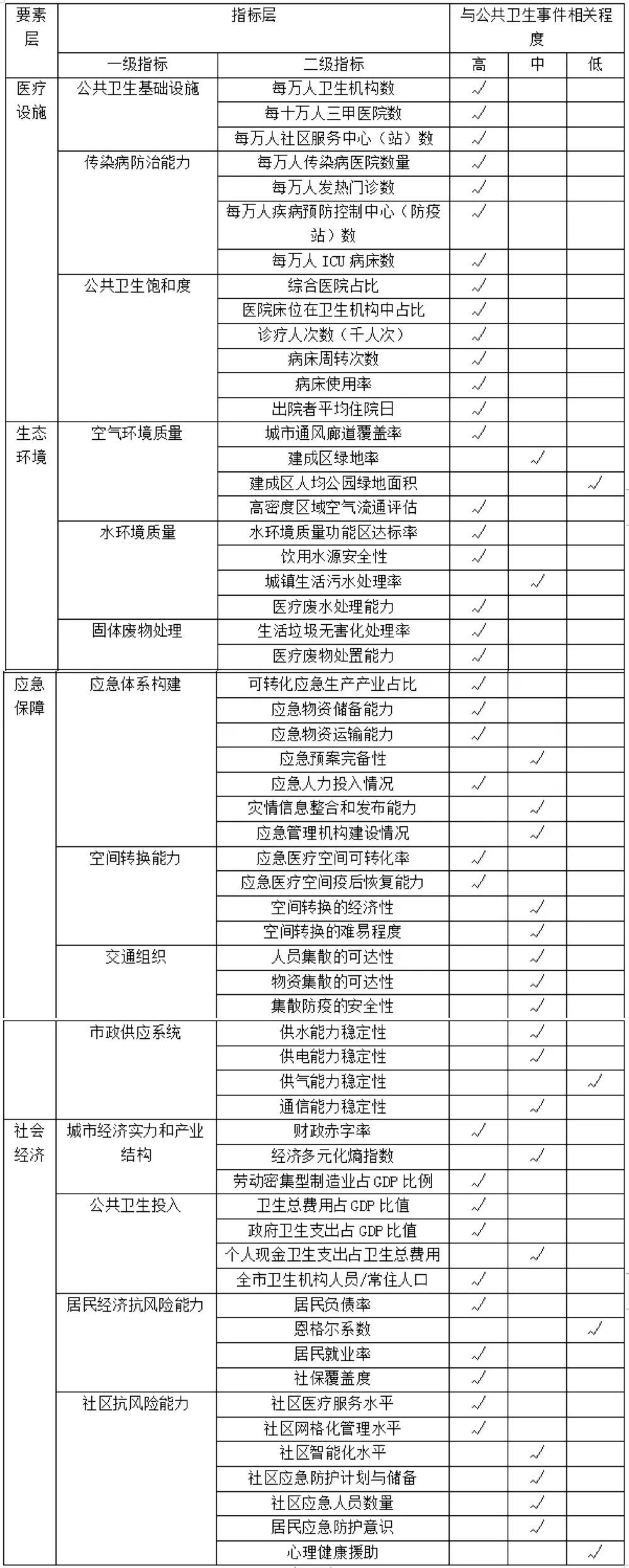

根据突发公共卫生事件的特性,并结合本次新冠疫情中出现的问题和抗疫经验,以突发公共卫生事件下城市韧性评估为目标,从医疗设施、生态环境质量、社会经济和应急保障四个维度对城市在公共卫生事件这一特定灾情下的韧性程度进行评价,构建“14个一级指标,59个二级指标”的复合指标体系。

表1:武汉市韧性城市指标体系

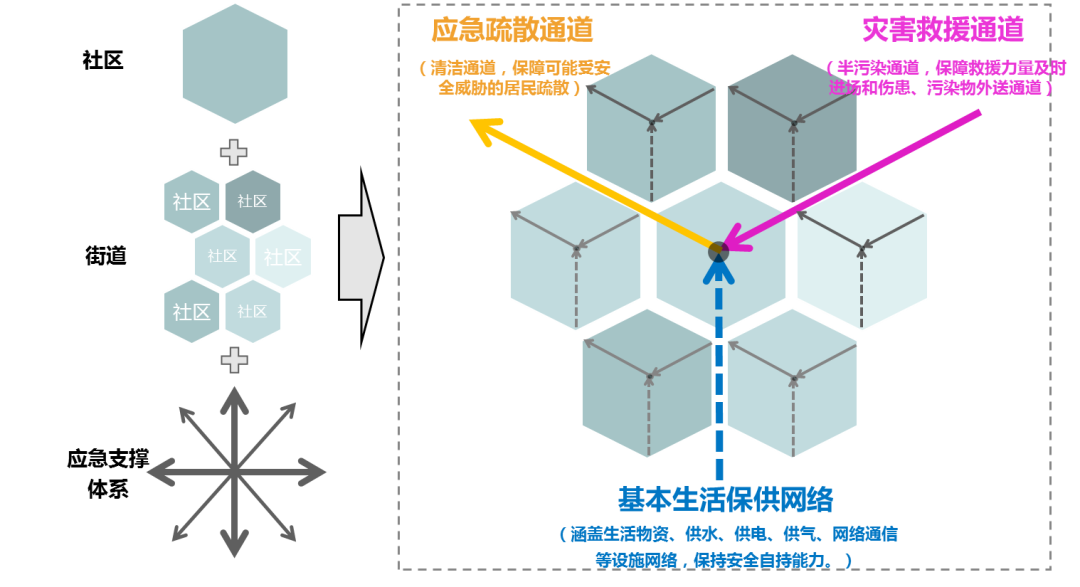

应急系统和防灾减灾空间布局模式图

应急系统和防灾减灾空间布局模式图

综合考虑新冠疫情可能的长期化影响,结合武汉其他灾种预防,采用“块状防御安全保障圈+条线应急通道”的空间布局模式,构建形成“335”的应急系统和防灾减灾体系。

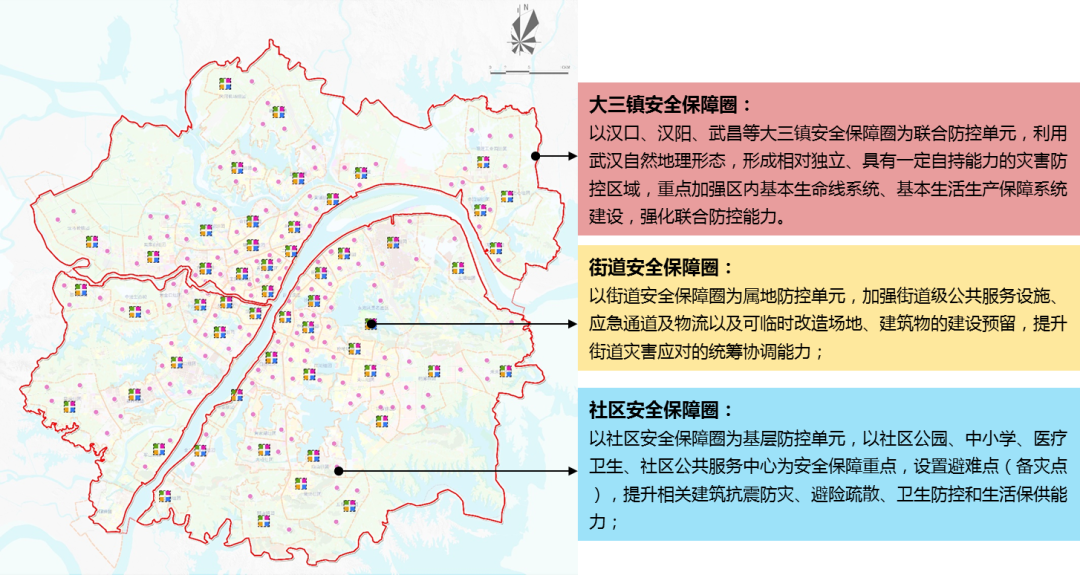

构建大三镇、街道、社区等三个空间层次的安全保障圈,形成多层叠合的“蜂巢结构”。以社区安全保障圈为基层防控单元,以社区公园、中小学、医疗卫生、社区公共服务中心为安全保障重点,设置应急避难场所,提升相关建筑抗震防灾、避险疏散、卫生防控和生活保供能力;以街道安全保障圈为属地防控单元,加强街道级公共服务设施、应急通道及物流以及可临时改造场地、建筑物的建设预留,提升街道灾害应对的统筹协调能力;以汉口、汉阳、武昌等大三镇安全保障圈为联合防控单元,利用武汉自然地理形态,形成相对独立、具有一定自持能力的灾害防控区域,重点加强区内基本生命线系统、基本生活生产保障系统建设,强化联合防控能力。

大三镇、街道、社区三层级安全保障圈

强化“两通道一网络”的应急保障体系:即“灾害救援通道”,主要保障救援力量及时进场和伤患、污染物外送通道,在防控疫情时属于半污染通道;“应急疏散通道”,主要保障可能受安全威胁的居民疏散,在防控疫情时属于清洁通道;“一网络”为基本生活保供网络,涵盖生活物资、供水、供电、供气、网络通信等设施网络,保持安全自持能力。

规划五大防灾减灾系统:即避难空间系统、防灾工程系统、应急保障基础设施系统、应急服务系统和应急管理系统。避难空间系统包括应急避难场所、通道;防灾工程系统包括抗震工程、防洪工程、内涝防治工程、地质灾害防治工程、重大危险源防治工程、气象灾害防治工程、消防工程和人防工程等;应急保障基础设施系统包括应急供水、应急电力和应急通信系统;应急服务设施系统包括应急指挥、应急医疗和应急物资系统;应急管理系统包括应急管理体制、资金与技术保障体制和防灾教育及演练体制等。

建立多情景适应的综合交通体系。

根据“灾前—受灾—恢复”各阶段的不同需求,疫情病例的密度、频度、程度等不同等级,制定并落实“全周期”、“分区分级管理”的交通应急预案,包括防灾应急通道(生命线)、交通组织(救援/疏散/特勤)、应急物流体系等内容。从健康、宜居城市的角度,重新评估并优化城市综合交通体系,对于关键性项目,运用冗余设计的思想,充分考虑灾时可靠性,预留弹性空间,达到既满足城市正常运行情况下广大居民的健康出行、绿色出行,又确保疫情灾害爆发情况下的城市交通安全应急保障。开展武汉市物资筹备、供应及服务站点规划,全面梳理物流系统布局、交通组织及“最后一公里”组织配送情况,确保物资配送顺畅。通过公交卡实名制、刷脸认证等手段,建立可追溯的公共交通出行信息制度,保障出行安全。

构建安全韧性的基础设施体系。

聚焦环境安全保障和供应设施安全问题,补齐市政设施短板,编制新一轮环卫专项规划、“世界一流”电网规划和生命线工程防灾保障综合规划,建设“韧性安全、智慧发展”的基础设施体系。积极争取国家“无废城市”试点,按照“不留死角、全面提升”的原则,完善城市危险废物处置体系,全方位推进污水系统提质增效,构建垃圾分类体系,促进源头垃圾减量化。加强防洪设施、排水廊道、泵站建设,探索“城市水库”,完善防洪排涝设施体系。坚持“补短板”与“提品质”相结合,构建供水品质高、能源保障足、防灾设施完善、无线网络智能的现代化高品质生命线工程保障体系,具体包括供水“清水连通、原水互备”、电力“特高压靠城、超高压进城”等重大廊道和设施系统,陆、水、空相结合的全域立体消防系统,满足人工智能、5G通信等新技术的现代高效信息网络系统等。

建立及时响应的应急预案体系。

衔接应急管理部门相关要求,对应各灾种,分事前准备、事中处置、事后恢复三阶段形成空间规划应急预案。在事前准备阶段,基于风险评估,提出相应防灾减灾空间安排、设施启用的时序,应急建设要求。在事中处置阶段,明确各类应急处置设施的“平战转换”要求,确定保障市民基本生活服务、城市基础设施运行的相关空间安排、设施配置要求。在事后恢复阶段,明确各类应急设施复归进度、空间重置、设施修补等相关要求。同时,制定生活、生产、交通、服务等各类系统的分阶段恢复预案。

完善“全灾种”应对的各类空间和设施配置,构建“点、线、面”相结合的应急系统和综合防灾体系。在应急防灾空间单元上,统筹考虑洪水、内涝、供水、公共卫生事件、环境污染等主要灾害的防治要求,构建“三镇安全保障圈+街道安全保障圈+社区安全保障圈”的多层次、高韧性的应急防灾空间体系。在城市生命线方面,强化“可追溯”公共出行监测网络,制定多情景交通管制预案;重点补强垃圾无害化和污水、污泥处置设施,加强重大电网、油气通道/站点建设,改善供水安全性,提升污水处理能力。在重要功能节点方面,依托阳逻枢纽港,发挥多式联运优势,建设国家级备灾中心、国家救灾物资物流分拨中心等。

原文始发于微信公众号(众规武汉):【专题二】建设韧性武汉——应急系统和防灾减灾规划

规划问道

规划问道