2013年凤凰城市(兰州)论坛

1苍茫壮阔的丘陵地貌

2012年8月,国务院批复兰州新区为国家级新区,这是继上海浦东新区、天津滨海新区、重庆两江新区、浙江舟山群岛新区后的第五个国家级新区,也是西北地区第一个国家级新区。

兰州新区总面积1744平方公里,位于兰州市区北部的秦王川盆地,是典型的黄土高原丘陵地貌类型,土质多为黄绵土,土层深厚,自然植被稀疏。新区属典型的温带半干旱大陆性气候,降水稀少,蒸发强烈,境内有季节性河流,水的矿化度高,水质差。如何更好的利用地形地貌,合理利用资源,减少开发对本就脆弱的生态环境的破坏,是新区亟待解决的重要课题。

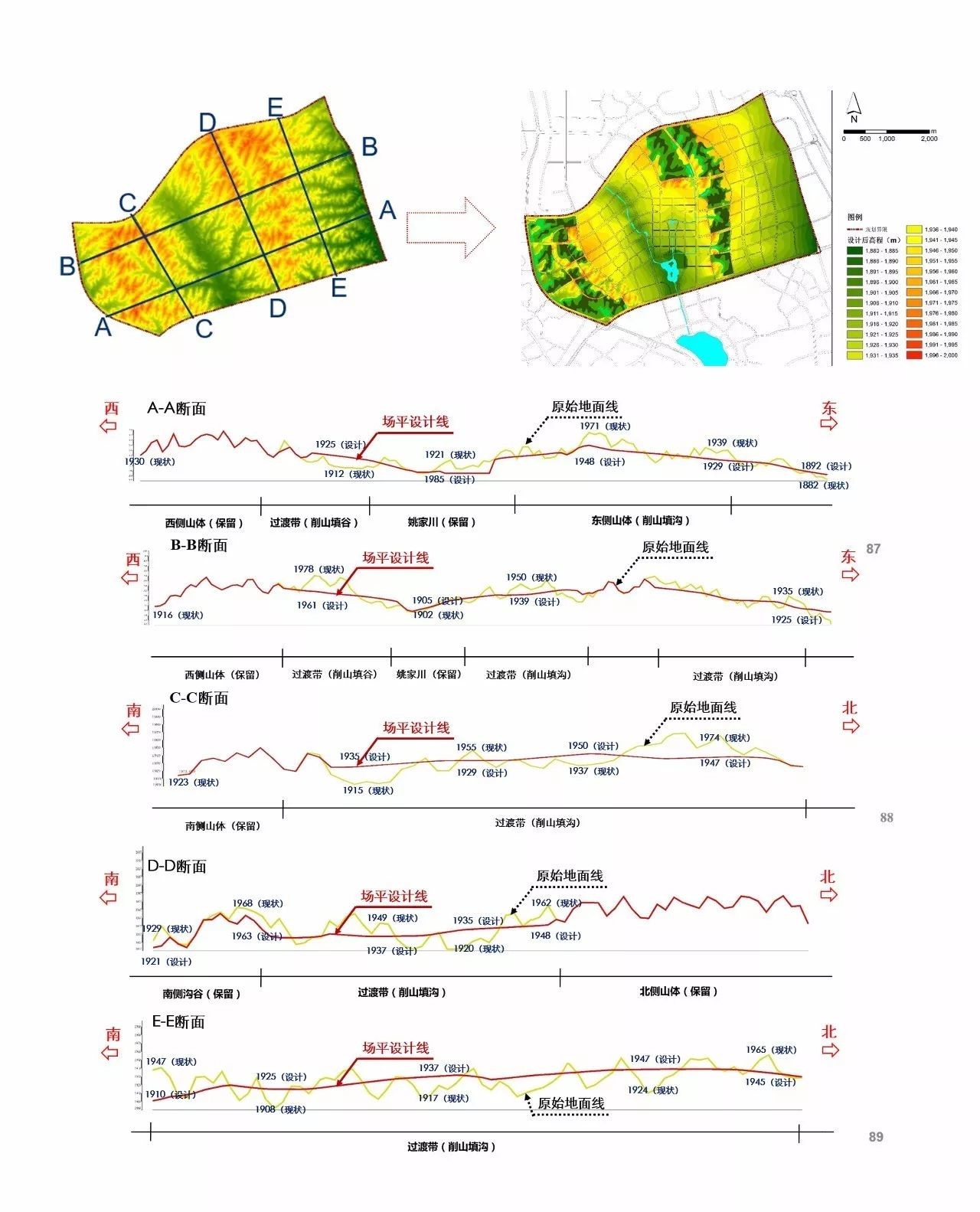

兰州新区区域中心场平图

2超速发展的国家新区

兰州新区设立之初,社会各界就对其寄予了极大期望,希望新区发挥西北地区重要经济增长极和转型示范平台的作用。但是从近5年的发展回顾来看,兰州新区与当时的期待仍存在较大落差,集中表现为:经济发展规模偏低、人口吸引能力偏弱,产业发展后劲不足和土地利用较为粗放等方面。

毫无疑问,兰州新区的发展路径需要调整,而调整的关键就是对新时期兰州新区的功能内涵进行新的认识。新常态下国家发展的新理念为新区优化功能指明了方向,要求国家级新区不再单一强调经济规模的增长,更重要的是通过发展高端战略性功能,发挥区域辐射带动作用,就兰州新区而言,在新时期 “一带一路”战略目标下,找准功能定位,适时寻求产业创新和发展转型显得尤为必要。

兰州新区航拍图

1“一带一路”战略下国家级新区的功能定位研究

“一带一路”战略设想给西北地区带来了新的发展机遇,兰州新区处在全国战略发展布局中“承东启西、沟通南北”的重要位置,兼具“引领兰西、对西开放”的国家历史使命。

“一带一路”的建设,将进一步打通中国西部与亚欧国家的战略交通要道,同时引入国际交往的新理念,深化多边国家的国际交流合作,为兰州新区承担向西开放的战略平台提供更加前沿的理念支持和更加广阔的发展空间。

在新区设立外事服务中心,承载外事服务、国际论坛、国际文化、技术交流、自由贸易等服务,有助于实现更高层次的开放交流。

在“一带一路”沿线的西部省份中,甘肃既是中华民族文化的主要发祥地之一,也是古代东西方文明交流重要通道和多民族文化融合的核心区域,加之华夏文明传承创新区的批复,使甘肃成为全国第一个国家级文化发展战略平台。

兰州新区作为国家级战略平台,在集聚资源、政策创新中最具优势,新区发展应突出文化融合,结合重点文化产业项目建设,发展文化旅游、影视传媒、文化会展等产业,加强与中西亚及欧洲国家的文化合作,打造丝路文化交流平台。

借助“一带一路”的战略机遇,兰州新区必将获得国家和省市的各项政策支持,新区宜结合市场对行政、办公资源的配置需求,发展面向国际的高端服务业,如国际商务、生态科技、健康养生、展示交流等功能,使得政策资源的释放作用得以体现。

2“留青山、依地势、就河谷”的空间营造策略

在 《兰州新区区域中心服务组团控制性详细规划》中,规划范围西侧为山体,海拔高、空间骨架完整;中西部为河谷平原,开阔平坦,坡度平缓;中东部为山体,由沟谷分割为两条主脉,由北向南延伸;东部河谷平原沟壑众多,骨架破碎。

规划提出场地平整与用地布局互动协调的策略,场平在尊重地形的基础上,顺应地势,留山绿化,就低成湖。

顺势留川:保留规划范围内的姚家川、龚巴川,同时顺应场地,高挖低填,大量场地改造成为缓坡地,沿山脚缓坡进行小体量的居住、商住用地开发,西侧山地借由绿色生态体系打造康体、娱乐以及外事区域。在低丘进行高强度开发,在高岗进行低强度开发;集中的成片用、零星的分散使用,使得土地得到充分开发利用。

自然缓坡:山脊地段按照总规和周边组团规划要求,形成南北贯通性的两条绿廊;组团的相对几何中心以挖方为主,该地段坡度平缓,宜做大规模的建设开发,规划为公共设施核心区;组团东侧地形起伏相对较大,以丘壑为主,场地改造顺应现状地形,高挖低填,用地功能以生活居住为主;其他重要公共设施主要布局在以挖方和低填方为主平缓地带。

就地平衡:优化土地平整能够达到土方就地、就近相对平衡。

《兰州新区区域中心服务组团控制性详细规划》整体空间营建示意图

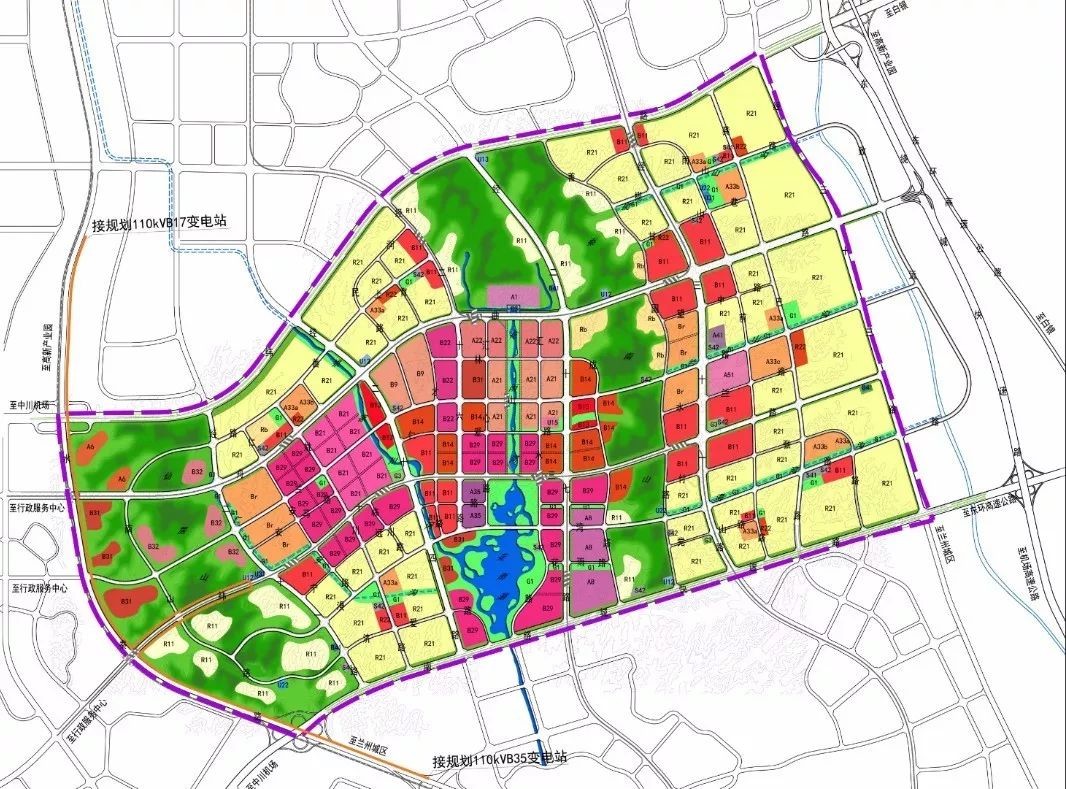

《兰州新区区域中心服务组团控规》用地布局图

3微冲击开发——知微见著的规划手法

微冲击开发的核心思想是在城镇化进程中,通过对城市形态、功能布局、开发方式的规划,尽量减少对自然的影响,城市开发后的各种要素尽可能趋于建设前的平衡状态,从而实现城市的可持续发展。

兰州新区降水稀少,蒸发强烈,是典型的丘陵荒漠地貌。针对这一地区的规划,应摒弃传统粗放的开发方式,降低对一切原生态要素的冲击破坏、延续地域特征,尽可能让渡发展空间于自然,优化建设区本身的“低冲击”品质,更好地实现城市与自然和谐共生。

微冲击的交通策略

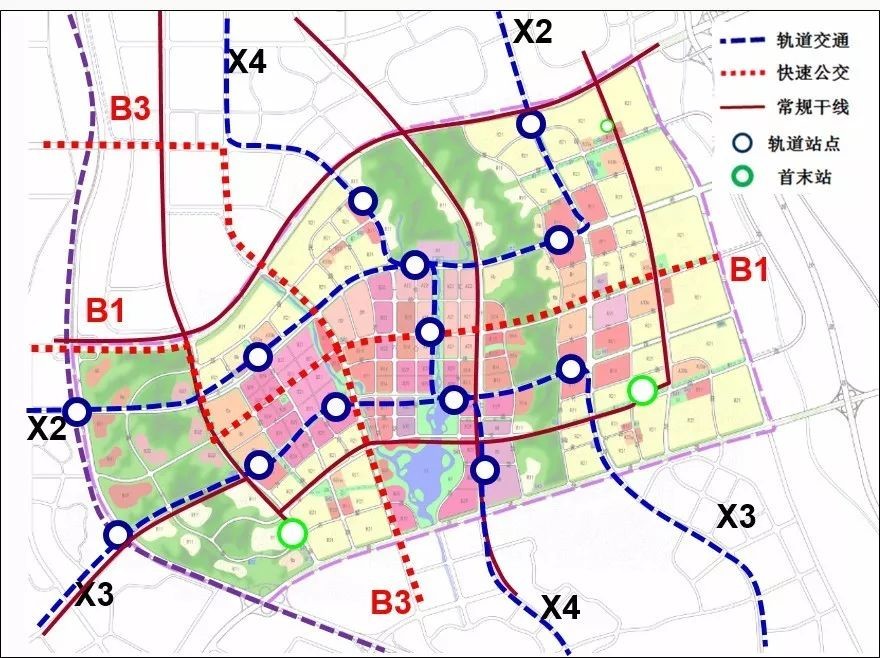

以公交引导形成集约复合的土地开发模式。微冲击开发理念要求城市空间结构的形成应由绿色交通体系来支撑,构建以轨道交通为骨干,以清洁能源公交为主题的高效、便捷的公共交通系统。

在《兰州新区区域中心服务组团控制性详细规划》规划中,利用以轨道交通为主体的公共交通资源,优化了组团各级公共服务中心布局:区域中心与综合换乘枢纽站结合;居住社区中心与轨道站点结合;邻里中心以其他公共交通枢纽支撑。围绕轨道站点周边步行可达的范围内,形成高密度、功能混合的紧凑型土地利用布局。功能性用地围绕大容量公交廊站点布局,强化开发强度,提高土地利用效率。

TOD开发示意图

《兰州新区区域中心服务组团控规》公交规划图

②微冲击的产业发展策略

在兰州新区的工业园区层面构建小循环,力求园区内部形成共生组合关系,上游产业的副产品或排放物可作为主导产业的原料,下游产业则以主导产业的副产品或排放物为原料,而主导产业自身则鼓励清洁能源,形成生态产业链条。

③微冲击的水循环策略

遵循水健康循环的理念,构建兰州新区水循环利用体系。

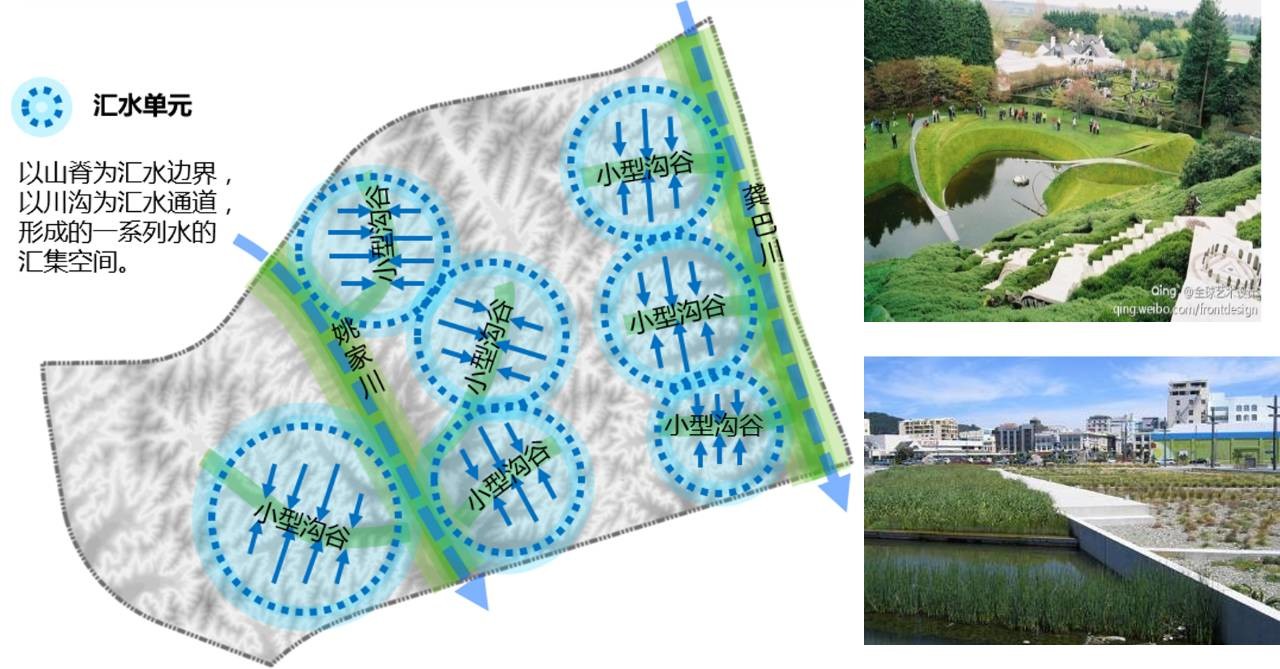

沿山川、小型沟谷地区形成的天然汇水通道使得沿川沟地带具有良好的生态基础,宜进行适当保留。通过保留适宜的自然川沟,我们可以构造一系列汇水单元,形成连续的生态储水走廊,充分蓄积自然降水,培育和保护沿川植被群落、改善局部小气候;另外,保留低洼地,晴天可作为城市绿地,雨天可作为贮水单元。

汇水单元示意图

城市污水经污水处理及再生水处理系统处理后回用于市政、生态浇灌、景观环境补水及工业;构建低影响开发系统,实现雨水资源化利用,通过增加入渗、雨水蓄存利用等途径,实现雨水自然循环。通过合理科学地使用水资源,维系或恢复城市乃至流域的良好水环境,实现水资源的可持续利用。

④微冲击的景观策略——小景观,大效果。

根据黄土高原的气候特点,充分利用本土植物,就地取材,将城市建设、景观打造和与水系保护相结合,景观打造不贪大求全,以灵活实用的小景观为基本单位,从小尺度入手,以小见大,充分发挥微景观的使用价值,进而有效提升新区总体景观系统的生态效益。

微景观示意图

附

兰州新区榆川村行记

兰州新区于2013年10月委托我院进行编制榆川新村建设规划和经济社会发展规划。11月12日,新区领导带领各部门负责人和项目组开展规划方案与村民的第一次交流沟通会。一百多位村民参加了此次交流会,总监助理陈清鋆代表项目组和村民进行面对面的互动交流,会后项目组采取发放调查问卷、与村领导班子及村民代表座谈等多种方式进行了详细调研。为进一步加深对村庄、村民的了解认识,陈清鋆、杜莉莉同志入住村民家中,与村民同吃、同住、同劳作。通过三天的走家串户,掌握了许多一手资料,同时深刻体会了村民的辛勤劳作和简朴生活,村民淳朴乐观、不甘贫穷、勇于创新、敢于拼搏的精神深深感动了大家。

兰州新区一系列的规划实践活动都取得了较好的社会和行业反响,兰州电视台、兰州日报、中国甘肃网等媒体对规划实践活动进行了连续跟踪报道,增加了为我院在兰州地区的影响力。

榆川村村民访谈

新闻报道

城市是一个有机体,是一个生命,你的想法可以改变城市!

欢迎给我们来稿,投稿邮箱:398576039@qq.com

规划问道

规划问道