潘卓林 第一作者 中山大学地理科学与规划学院 硕士研究生

刘 晔 通讯作者 中山大学地理科学与规划学院 教授,博士生导师

刘于琪 香港大学社会工作及社会行政学系 博士后

李志刚 武汉大学城市设计学院 教授,博士生导师,院长

原文刊载:潘卓林,刘晔,刘于琪,李志刚.基于场域理论的城中村村民市民化研究——以广州猎德复建房社区为例[J/OL].热带地理:1-14[2020-11-15].https://doi.org/10.13284/j.cnki.rddl.003287.

版权说明:感谢作者授权发布,如有转载等事宜,请联系原作者。

随着我国城镇化进程的加快,各大城市纷纷掀起了城中村改造的热潮。然而,大规模的城中村改造往往强调经济效益[1-3],忽视了改造背后的社会效益[4, 5],造成了村民再就业困难、社会保障不健全、农民身份认同留存等市民化滞后问题[6-8]。市民化是一项复杂的社会系统工程,它不仅指代农业转移人口在生活空间与社会身份方面的非农化转变,更伴随着市民权利的获取、角色意识的重塑、行为与价值观念的转变等等[9]。

当前大部分市民化研究主要聚焦于乡-城流动人口和城郊失地农民两类城市弱势群体[9-14],随着城中村改造在全国各大城市的大规模推进,有学者开始关注城中村村民在改造后的市民化进程问题[2, 6, 8, 15]。但该类研究多局限于对改造后村民市民化进程现状的陈述,缺乏运用系统的理论框架和分析工具,在更深的制度与社会文化层面上分析村民市民化困境的根源。

近年来,有学者从中微观层面出发,运用布迪厄(Pierre Bourdieu)所提出的场域理论(Field Theory)系统分析农业转移人口的社会融合与市民化问题。在布迪厄的理论框架中,场域、资本与惯习是其解释个体实践活动的3个重要工具概念[16]。个体的实践活动往往同时受主观世界与客观世界的双重影响,只有将个体置于其所处的特定社会空间中,将个体的主观能动性与社会结构相结合,跨越“行动—结构”的二元对立[17],才能充分理解其行动与决策的逻辑,避免陷入基于现状陈述的循环论证中。

本研究以猎德——广州首个整体改造的城中村为例,基于问卷调查数据和深度访谈,从布迪厄的场域理论出发,旨在解决以下问题:在经济融合、社会文化适应、结构融合和身份认同4个维度上村民的市民化水平如何?什么原因导致了村民市民化进程滞后?以期为推动城中村改造、促进改造后的村民市民化进程、推动城镇化健康发展提供政策参考。

研究案例与资料来源

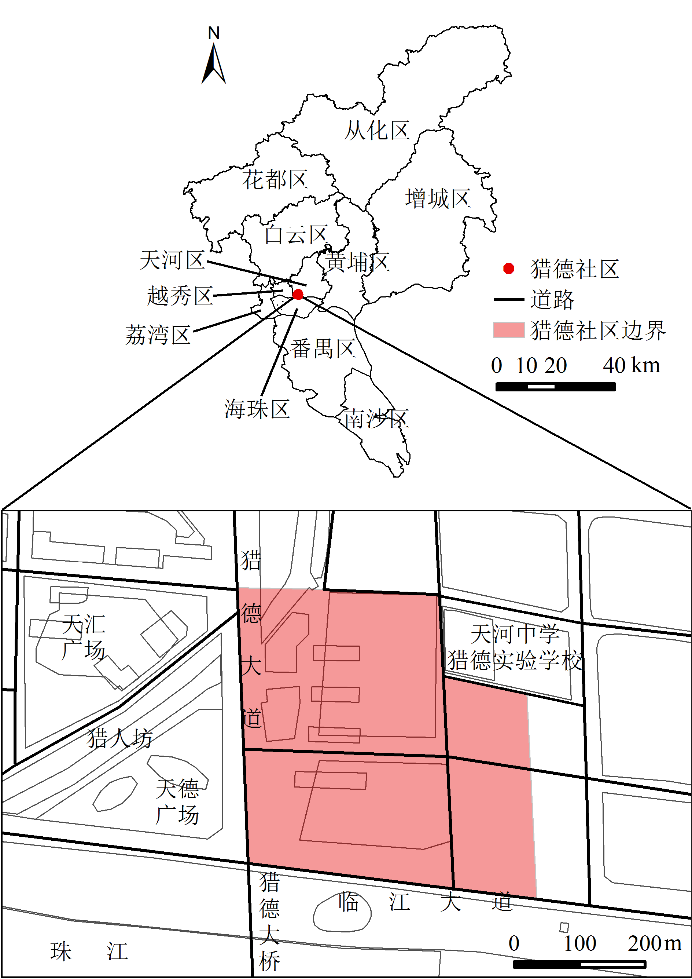

猎德地处广州市中心城区(图1),2007年10月,猎德村开始全面拆迁改造,成为广州市首个进行整体改造的城中村。2010年,项目顺利完工并实现回迁,猎德村改造不仅带来了物质环境的提升,同时也带来了社会空间与结构的变化。

图1 广州猎德复建房社区区位

Fig.1 Location of the Liede Redeveloped Community, Guangzhou

图源:作者自摄

本研究基于问卷调查和深度访谈,采用描述性统计和质性分析开展研究。资料来源于课题组2013年3月在猎德复建房社区开展的问卷调查,采用入户调查和代填式问卷调查的形式,根据门牌号随机抽取入户家庭,并在每个家庭中随机抽取受访者。最终派发问卷280份,回收有效问卷271份,有效率96.79%。此外,课题组于2011年3月至2018年2月期间,在猎德复建房社区开展长时序的跟踪调查,并通过滚雪球的方法选取调查对象,最终完成39份半结构式访谈。

理论框架

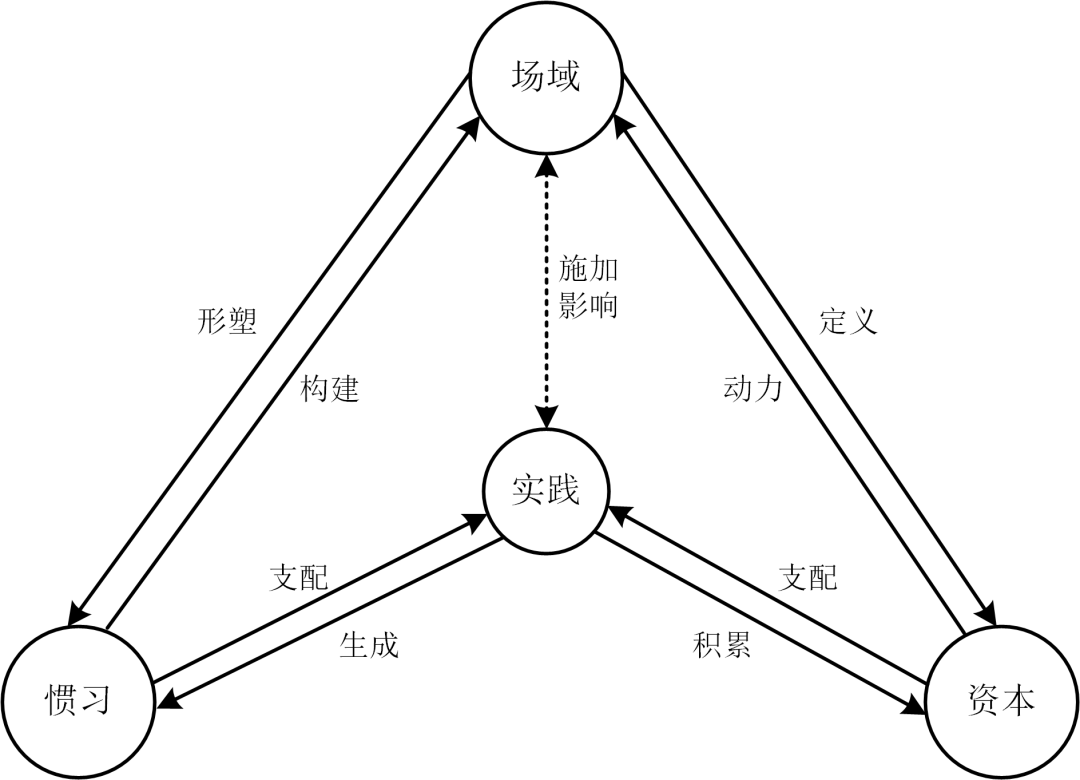

布迪厄认为,场域是建立在社会关系基础之上的客观系统,社会的高度分化形成了许多具有相对独立性的场域,一个场域就像一种游戏,有其独特的运作逻辑(图2)[18]。在每种“社会游戏”中,个体所拥有的资本是其在场域中竞争力量的象征,这些资本可以进一步地细分为经济、文化、社会和象征性资本4种类型。由于场域的相对独立性和运作逻辑的差异,不同的资本在不同场域内的价值有所差异,而个体之间的资本差异推动了场域的运作。资本的数量与结构支配着个体的行为与决策。

同时,个体通过实践维持或增加资本,改变自身在场域中的权力关系和地位,并且对场域的结构以及运作逻辑施加影响;个体在实践活动中不断地形成行为倾向系统——惯习,从而使得惯习和场域处于持续更新的状态之中。与“习惯”不同,惯习更加强调个体行为特征背后的文化与结构性因素[19]。场域总会潜移默化地对个体施加影响,在场域的塑造下惯习将社会结构与制度身体化,并通过感知、思维、行动逻辑等无意识地支配实践活动,使得个体的实践活动往往受限于所处的社会背景[20]。惯习、资本与场域三者间的互动构成了个体实践活动的逻辑[21]。

图2 场域理论的基本框架

Fig.2 The Framework of Bourdieu’s Field Theory

资料来源:根据文献Bourdieu等(1992)整理并自绘。

研究结论

从基于“场域—资本—惯习”的场域理论框架来看:

1)猎德复建房社区是“新”村社共同体这一特殊场域的实体空间,是村民融入城市生活的社会空间场域,城中村改造为社区管理模式等带来了新变化,但村集体公司未能在改造后实现“减负”,承担了大量与村民日常生活息息相关的社区服务和生计保障职能,村民与村集体形成了排他性、封闭性较强的利益共同格局,村民的各类资本高度依附于“新”村社共同体中。

天德广场

天德广场属于猎德村的集体物业,涵盖了约10万平方米的5A超甲级写字楼、4万平方米的公寓和3万平方米的配套商业。猎德村主要负责大楼的建设工作;天德公司通过租赁的方式获得20年使用权,全权负责运营工作。村集体物业的业态提升与产业结构升级使得村集体收入和村民分红大幅上涨。

图源:作者自摄

2)村民面对社会转型时在行动与决策上寻求安全策略,“守护型”的经济策略和同质化的社会网络等因素导致其资本结构与数量没有发生太大变化。场域的结构在实质上并未随着物质空间的改造而发生重构,各方利益群体的资本处于一种相对平衡状态,并未催生出村民主动适应新环境、重新构建场域结构的内生动力,其惯习没有实现根本性转变。

3)尽管村民在改造回迁后已基本完成外部“赋能”,实现基本市民权益的保障和居住空间的转移,并且居住群体的更替及其社会经济地位的提升为村民带来了良好且持久的示范效应,使得村民的市民角色意识、行为方式、思维方式等方面均有一定程度的提升,但从市民化的4个维度来看,迄今许多村民尚未实现自我“增能”、主动融入城市社会:在经济融合层面,就业难题未能从根源上得到解决;在社会文化适应层面,年轻一辈能够快速适应城市社会,但老一辈村民的思维和行为方式固化;在结构融合层面,村民与其他群体缺少交往互动的平台,其社会网络难以向外拓展;在身份认同层面,村民的社会地位没有随着经济地位的提升而提升,对市民角色的认识不足。

猎德社区团年饭

团年饭、划龙舟等活动主要以村民及其亲属为主,排他性较强的社区活动不利于村民与社区内的其他居民交往。

图源:搜狐网

猎德村改造以广州市举办2010年亚运会为契机得以快速并顺利推进,尽管其改造模式和实施流程与其后的冼村、杨箕村等改造项目较为相似,但该项目的实施效率不可复制。“猎德模式”不仅被社会各界诟病为“造富”运动,也因其过高的容积率、不合理的楼宇设计和村民与城市生活的不相融而引起担忧,但作为广州市第一例由开发商介入的城中村改造项目,猎德村改造依然具有典型性和代表性[4, 7]。

各地和各村的改造模式都因自身的经济发展水平、政府治理方针、市场参与程度、村集体组织能力等而有所差异,与“政府主导,村为主体,市场参与”的“猎德模式”相比,在“政府引导,开放商与村民和村集体联盟”的珠海山场村案例和“第三方”群体参与的深圳湖贝古村案例中,村民和村集体以及非利益相关者的第三方具有更强的参与性和积极性,维护自身与公共利益的意识有所提升,也更加重视改造的社会意义[3, 22-24]。

近年来,广州掀起了第二轮城中村改造的热潮,无论是三元里等城中村的微改造模式,还是沥滘、笔村等地的全面改造模式,城中村改造都应当充分考虑村民当前的利益和长远的发展,以村民的市民化和基层组织管理架构的转型作为改造的根本目的。改造后的安置模式、社会福利与保障措施等都对村民适应并融入城市社会具有深远影响[25]。

猎德复建房社区

复建房的“屏风楼”设计因容积率过高、楼间距窄、通风和采光差、遮挡江景等饱受批评。

图源:搜狐网

对于城中村村民而言,他们目前难以凭借自身能力和“类单位”式村集体经济的照顾突破市民化的发展困境。因此,政策制定者和规划工作者应当把城中村村民市民化当作长期的社会系统工程,多方面地推进村民的市民化进程:

1)推进村社共同体的转型,促进村集体公司的角色转变,打破以村集体公司为主体的相对封闭的管理方式,调整机构设置,吸纳更多的社会力量参与到社区管理工作中,促进社区组织和管治形式的转型,减少村民对村集体公司的依赖;

2)积极开展社区活动,搭建互助互惠、平等交流的沟通平台,鼓励原村民、新业主和租户等不同群体共同参与,使得村民在广泛的社会参与和人际交往中提升社会资本;

3)为村民子女提供优质的师资力量,同时为失业村民提供多种类型的再就业培训课程,并且将培训效果与村集体分红挂钩,充分调动村民学习的自主性,切实提升村民的文化资本;

4)营造宽容的社会环境,广大市民以及社会舆论应当加强对村民的全面认识,提升村民以及村集体的正面形象;

5)政府及社区基层组织应当充分意识到村民维权意识的觉醒和居民身份地位的多元化,在社区治理的过程中应当更多地听取村民、新业主和租户的声音,鼓励不同群体为社区建设建言献策,提升社区内所有居民对社区事务的参与积极性和主动性,培育市民精神;

6)在制定城中村改造方案时政府应当坚持以人为本,兼顾公平与效率,鼓励村民、村集体、第三方社会组织、开发商等多元主体共同协商对话,促进多方社会力量有效参与到城中村的空间改造与再生产中,充分考虑到物质空间、经济、社会、管理等多方面因素,兼顾改造的社会效益和经济效益。

初审:李郇

审核:刘晔

终审:邓孺孺

◆ ◆ ◆ ◆

文章只代表作者观点,文责自负,与本公众号立场无关

◆ ◆ ◆ ◆

欢迎公众投稿,投稿邮箱uisysu@163.com

请注明微信投稿字样

回复“0”可获得文章列表

点击下列标题即可查看相关文章

【社区规划研究】基于城市社区文化建构的社区认同感培育研究——以厦门市典型社区规划为例

【研究】收缩城市的形成与规划启示——新马克思主义城市理论的视角

……

原文始发于微信公众号(城市化研究):【研究】基于场域理论的城中村村民市民化研究——以广州猎德复建房社区为例

规划问道

规划问道