为贯彻落实党中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的重大部署,加快建立“一年一体检、五年一评估”的国土空间规划体检评估制度,2019年7月18日,自然资源部办公厅印发《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》,部署各地按照目标导向、问题导向和操作导向开展国土空间规划体检评估工作。自然资源部国土空间规划局从各城市体检评估成果中选出一批工作扎实、创新突出、特色明显的报告予以刊载,供各地交流参考。

西宁是青海省省会,全省政治、经济、科技、文化、交通、医疗中心,地处被誉为“三江之源”、“中华水塔”和“世界第三极”的青藏高原东北部,总面积7606.75平方公里,常住人口238.7万人,是青藏高原唯一人口超过百万的中心城市,先后荣获全国文明城市、全国民族团结进步示范市、国家森林城市、国家卫生城市、全国水生态文明城市、国家园林城市、中国十大幸福城市、中国优秀旅游城市等称号。

开展国土空间规划城市体检评估工作是提升国土空间治理体系和治理能力现代化的重要抓手,是有效传导国土空间规划战略目标、规划指标的重要保障,西宁城市体检评估工作深入贯彻落实“四个扎扎实实”重大要求和“一优两高”战略部署,牢牢把握生态优先、绿色发展的成长坐标,坚持目标导向、问题导向、过程导向相结合,对标西宁城市发展战略目标及经济社会发展面临的新形势、新要求,围绕“加快建设绿色发展样板城市和新时代幸福西宁”奋斗目标,从生态体系建设和提升宜居品质两方面评估国土空间开发保护质量,为建设宜居宜业的高品质生活城市提供强力支撑。

图 西宁城市风貌

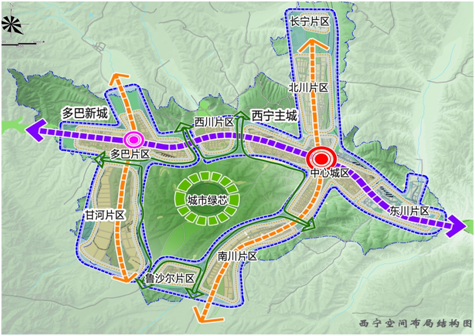

按照“认识、尊重、顺应城市发展规律”要求,注重研究城市,充分运用青藏高原东部门户的自然地貌特征,以强烈的生态山水意识,坚持“绿色为芯、双城联动、生态隔离、组团发展”城市发展策略,建设“绿芯”森林公园,严守城市开发边界、组团功能定位和生态隔离廊道,全面构建了支撑绿色发展的空间新格局。

1.打造跳动“绿芯”的生态山水城市

强化区域一体、城乡统筹发展,突破城市发展陈旧理念,以都市区空间重构助推城市转型升级,加快构建与区域职能相匹配的城市发展格局,确立了“一芯双城、环状组团发展”的生态山水城市新格局。217平方公里的西堡生态森林公园的启动建设,将成为西北地区最大的城市山地森林公园,成为城市生态中心,奠定西宁绿色发展、城市转型升级的生态基础,建成后将成为西宁最具特色的“城市名片”。

图 “一芯双城、环状组团发展”的生态山水城市格局

2.实现单中心向组团式发展模式的新突破

持续推进城市空间提质扩容,湟中正式撤县设区,老城区功能、产业向城市外围疏解,形成组团发展态势。多巴城市副中心、南川文旅商贸会展区、高新区、铝镁合金产业园等片区定位明晰、均衡发展,实现由以往的单中心结构向双中心、组团式发展转变,“一芯双城、环状组团发展”的生态山水城市新格局初步显现。

3.坚守绿色发展的“生命线”

科学划定和严控各类生态控制线,着力构建以“城市绿芯森林公园”为绿芯,南北两山和拉脊山、日月山、达坂山森林保护建设为屏障,湟水河、北川河、南川河两岸绿化为廊道的“一芯两屏三廊道”的城市生态屏障格局。坚定绿色发展决心和信心,拿出6540亩工业用地建设西宁园博园,挑战高寒干旱地区建设园博园的极限,着力打造首个西北地区国际园林博览园。

图 西宁园博园

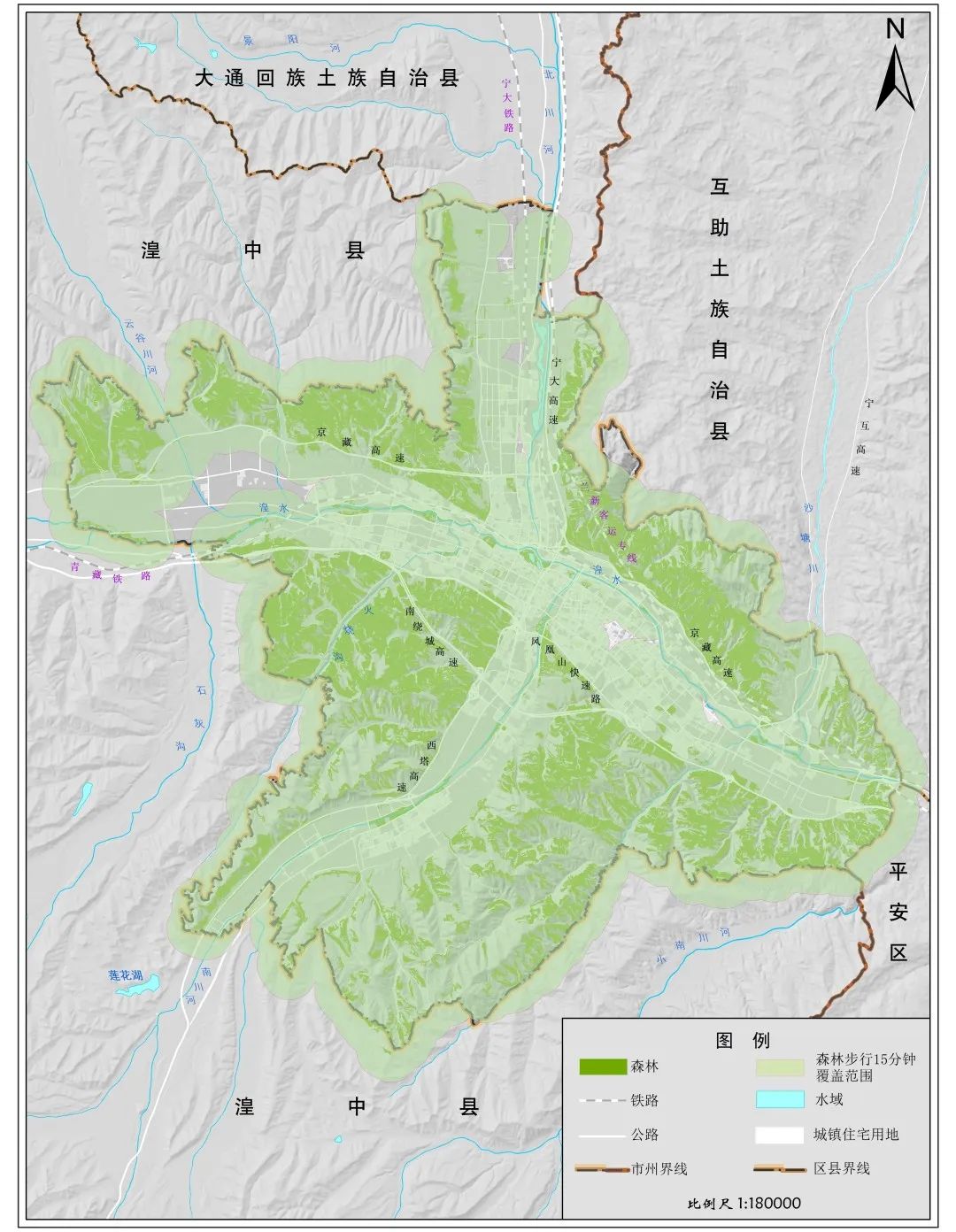

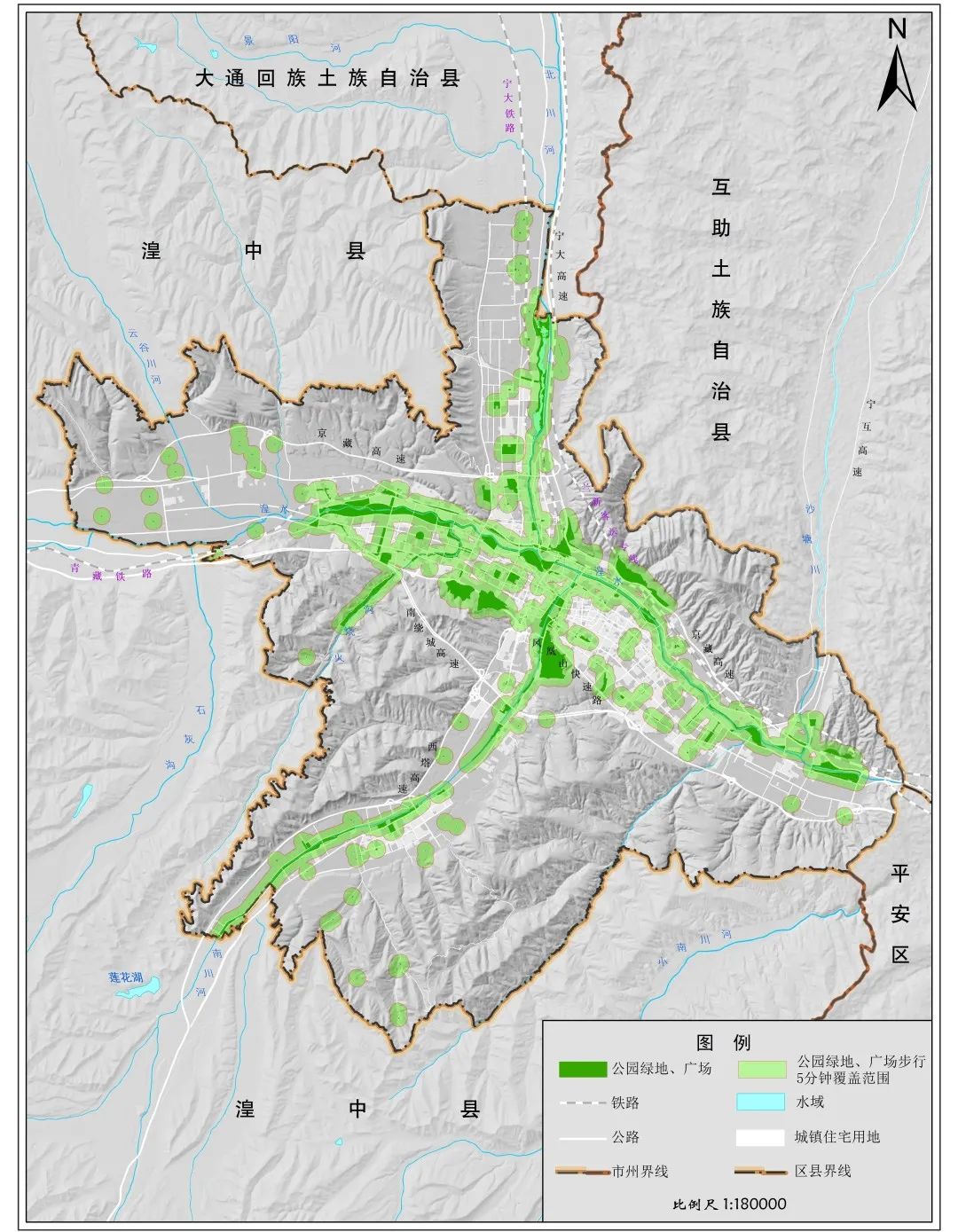

1.打造“高原绿”

南北山森林覆盖率由7.2%提升到79%,大南山生态绿色屏障建设工程获“中国人居环境范例奖”。城区新增绿地面积超过5000亩,累计建成35个公园游园和218处街头绿地,全市森林覆盖率从32%提高到35.1%,人均公园绿地面积由12平方米提高到12.5平方米,城区森林步行15分钟覆盖率达到94.6%,成为西北首个获得国家森林城市殊荣的省会城市。完成465公里绿道生态网络建设,让人民群众切身体会生态文明建设成果。探索形成了半干旱缺水型海绵城市建设的“西宁模式”,实施小区、道路、广场、公园绿地等200余个项目,公园绿地、广场步行5分钟覆盖率达到49.16%。依托河谷带型城市自然地形优势,建成地下综合管廊49.7公里,入选住建部十大优秀案例。

图 森林步行15分钟覆盖范围

图 公园绿地、广场步行5分钟覆盖范围

图 公园绿地、广场步行5分钟覆盖范围

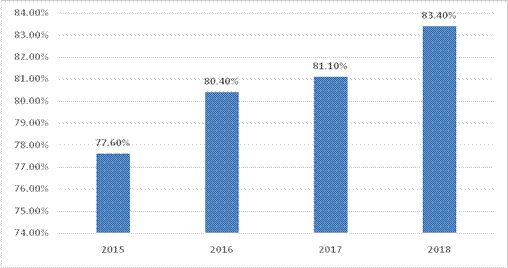

2.打造“西宁蓝”

推动城市发展提质增效,持续提升城市品质,2018全年空气质量优良天数282天,空气质量优良率由2015年底的77.6%提升到83%以上,连续三年位居西北省会前列。纵深推进蓝天保卫战,新能源公交车累计达到637辆,占比33%。成功入选全国首批体检评估试点城市,“无废城市”建设成为全国唯一省会城市试点。

图 2015-2018年城市空气质量优良天数比例变化

3.打造“河湖清”

提升水资源利用率,加快推进“引大济湟”“引黄济宁”工程建设,科学实施水系连通,统筹推进城市水厂、管网改造项目建设,完成主城区供水管网改造,实现“北水北用、南水南用”,坚持节水优先、科学治水,全力保障水安全。狠抓湟水流域水环境综合治理与可持续发展试点,实现河湖长制全覆盖,推进“河湖库渠连通”工程和上游沟道泥沙综合治理,建成了一批湿地公园和滨水公共活动带,7个城镇集中式饮用水水源地饮用水水质达标率100%,8个国省控断面Ⅰ至Ⅲ类优良水质比例达到87.5%。“高原绿”“西宁蓝”“河湖清”成为市民触手可及的生态红利。

图 高原绿、西宁蓝、河湖清

图 高原绿、西宁蓝、河湖清

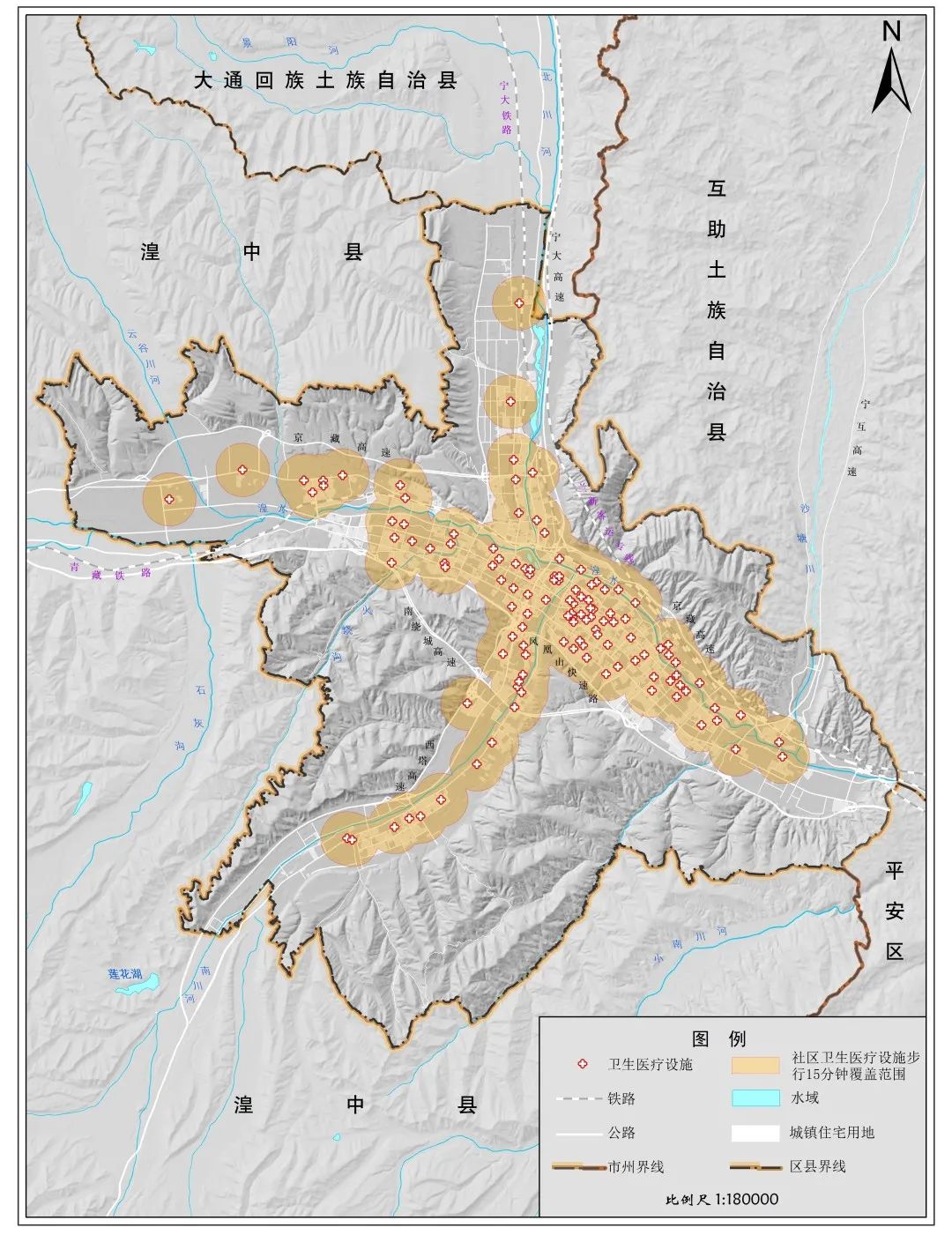

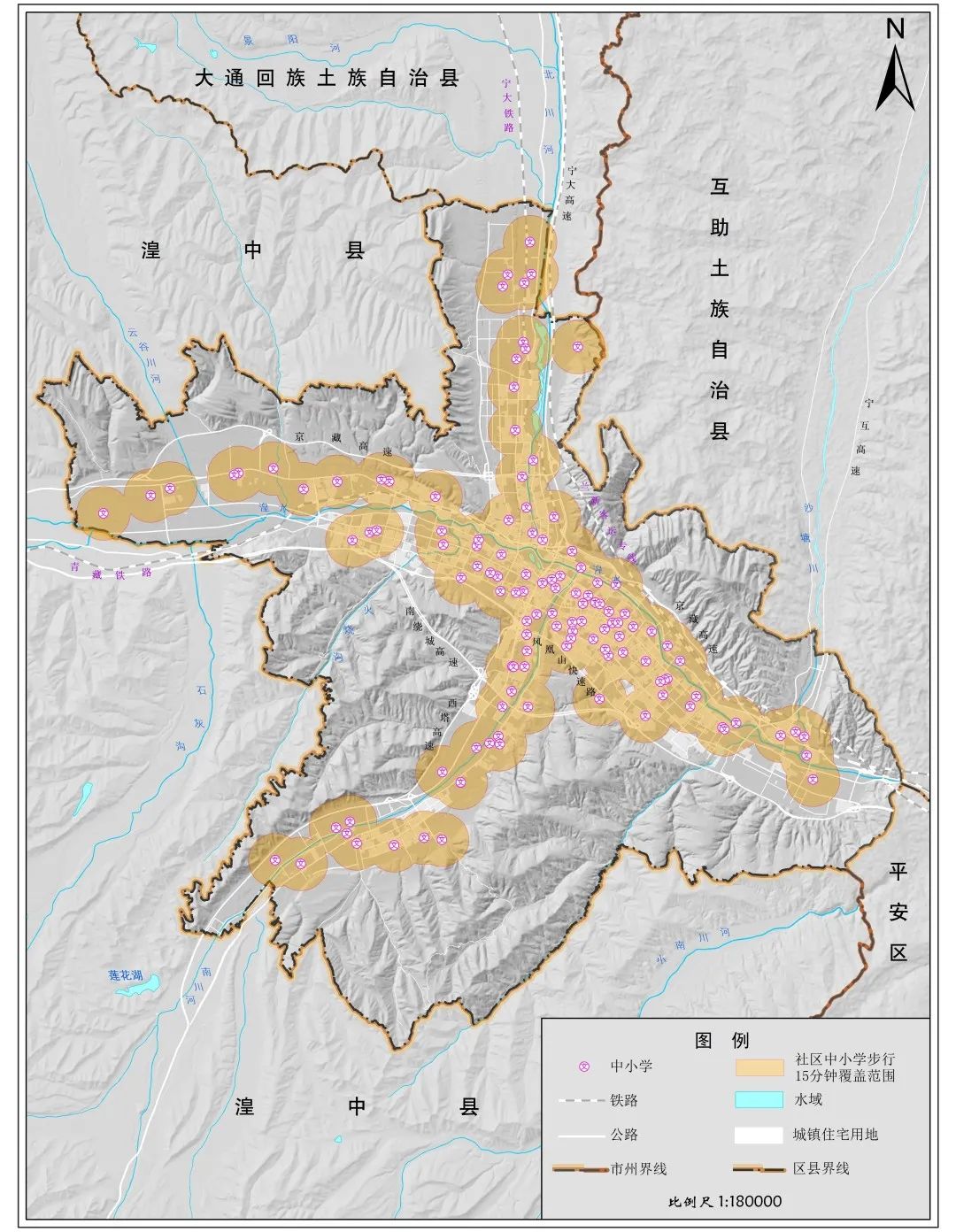

注重以丰满的精神滋养城市,推动社区公共服务设施提标扩面,高标准打造绿色低碳的“十五分钟生活圈”,其中社区卫生医疗设施步行15分钟覆盖率87.4%,社区中小学步行15分钟覆盖率达到90.4%,形成了安全、友好、舒适的社会基本生活平台。加快推进惠民设施建设,打造“十分钟体育圈”,村、社区体育健身器材覆盖率100%,小区覆盖率97%以上,营造了城市浓郁的健康体育氛围。

图 社区医疗卫生步行15分钟覆盖范围

图 社区中小学步行15分钟覆盖范围

图 社区中小学步行15分钟覆盖范围

加快发展现代服务业,新华联国际旅游城(海洋馆)、熊猫馆、国际化水准冰球馆、省文化馆、美术馆、图书馆等标志性文旅项目建成运营,市民“第三极看海洋”“高原观熊猫”的愿景成为现实。推动本土文化深耕和现代化街区建设,融合古今,打造西北城市人文商业街区唐道637及青藏高原最大的独立书屋,全市拥有咖啡馆、茶社、书吧数量共245个,每万人拥有咖啡馆、茶社、书吧1.86个。

图 唐道637现代化街区

图 几何书屋

图 几何书屋

打通爱老服务“最后一公里”,90%以上的医疗机构开设老年人就医绿色通道,平均每社区拥有0.97座老人日间照料中心,建设了200个农村“老年之家”。新建169个中央厨房、爱老幸福食堂和助餐点,惠及25万老年人,形成“15分钟”助餐送餐配餐服务网络,并得到民政部好评并向全国推广。

图 爱老幸福食堂

发挥国家综合运输大通道节点城市作用,完善综合交通网络,推进“陆、空、信息”立体丝绸之路建设,打造西宁全国性综合开放门户。2016年实施“畅通西宁”三年攻坚计划,三年来西宁新增180公里城市道路,人均城市道路面积由8.3平方米提高到12.3平方米,基本实现主城高速外接、中连、内循环,建成“外环内网”中心城市半小时快速路体系,市区交通拥堵系数降低了41.6%,连续两年入选“全国十大拥堵缓解城市”。2019年启动新一轮的“绿色交通”三年行动计划,实施便捷出行、智慧信息等专项行动,再新建道路148条,升级改造8000个停车泊位,为“大西宁”未来发展奠定更加坚实的交通基础。

图 西宁园树立交

图 西宁园树立交

制定统一的数据标准体系,确保采集数据和现有数据的协同整合,保障评估工作的连续性,为城市规划建设提供科学决策。分析研判城市发展成果,查找短板、弱项,提出合理的整改措施,推动城市高质量发展。

结合国土空间规划编制,搭建“一张图”信息平台,动态完善指标数据,完善调查评估、监测预警、风险防范等管理技术体系,解决城市区域精细化管理等问题,不断提高城市管理科学化、精细化、智能化水平,打造具有公园城市形态、美丽城市风范、幸福城市品质的现代高原美丽幸福“大西宁”。

按照“一年一体检,五年一评估”要求,建立常态化的规划体检评估机制,全面掌握城市各类经济社会要素,对城市发展运行和规划实施总体情况进行全面体检监测,评估体检信息数据及时运用落实到规划实施中,不断提升规划实施性、操作性。

本文由西宁市自然资源和规划局供稿,特此感谢!

原文始发于微信公众号(中国国土空间规划):城市体检评估成果交流:西宁建设绿色发展 样板城市专篇

规划问道

规划问道