【文章编号】1002-1329 (2020)10-0051-12

【中图分类号】TU981

【文献标识码】A

【doi】10.11819/cpr20201007a

【作者简介】

袁 青 (1970-),男,博士,哈尔滨工业大学建筑学院,寒地城乡人居环境科学与技术工业和信息化部重点实验室、寒地城乡人居环境科学研究所所长、教授,本文通信作者。

王翼飞 (1983-),男,哈尔滨工业大学建筑学院,寒地城乡人居环境科学与技术工业和信息化部重点实验室博士研究生。

于婷婷 (1987-),女,哈尔滨工业大学建筑学院,寒地城乡人居环境科学与技术工业和信息化部重点实验室讲师、博士后。

* 国家自然科学基金面上项目(51578176)“基于质性数据分析和定量模型的东北平原地区乡村风貌演变特征及规划技术策略体系研究”。

【摘要】乡村公共健康水平在乡村发展中的影响与日俱增,也是城乡规划与建设中长期关注的焦点。以东北严寒地区乡村为研究对象,将乡村公共健康的长远诉求与当下突发疫情局势作为着眼点,通过综合分析乡村实地调研资料、村民访谈资料与空间基因量化数据,提取与乡村公共健康隐患关联的空间基因,挖掘乡村传统空间环境在公共健康方面的优势与劣势。以乡村空间基因为出发点,构建包括乡村公共健康隐患预警与排查、乡村人居环境整治与优化、乡村健康空间资源维育与传承的乡村人居环境优化策略体系,探索低成本、低技术、高成效与高适应性的乡村人居环境优化途径,启动乡村公共健康水平维育、乡村人居环境质量提升与乡村健康友好型空间资源传承的协同运转。

【关键词】健康乡村;乡村公共健康;空间基因;人居环境优化;严寒地区

RESEARCH ON EXTRACTION AND OPTIMIZATION OF RURAL SPACE GENES ORIENTED BY PUBLIC HEALTH: THE CASE OF VILLAGES IN SEVERE COLD REGION

ABSTRACT:Rural public health has an increasing impact on rural development, which is also a long-term concern in urban and rural planning. Focusing on the long-term demands of rural public health and the current epidemic outbreak, this paper takes the villages in severe cold region of Northeast China as the research object to extract the space genes related to rural public health risk and to explore the advantages and disadvantages of rural traditional spatial environment for public health through collaborative analysis of rural field survey data, interview data, and quantitative data of space genes. The optimization strategy system, with rural space genes as the starting point, contains three main parts: prediction and investigation of public health risks in rural areas, improvement and optimization of rural human settlements, maintenance and inheritance of rural healthy space resources. Through the system, a virtuous cycle of maintaining rural public health, improving rural human settlement, and inheriting rural healthy space resources can be initiated with low cost, low technology, high effectiveness, and high adaptability.

KEYWORDS:healthy village; rural public health; space gene; optimization of human settlements; severe cold region

公共健康安全因素是人类自古以来对聚居空间环境选择与营造的首要关注要素。“健康乡村”的构想随着“健康城市”概念的出现而产生,并影响城乡规划建设发展[1]。健康乡村建设是实施国家乡村振兴战略的核心内容之一,旨在通过共治共建实现改善乡村人居环境,消减公共健康隐患,鼓励乡村居民养成良好的生活习惯与文明的生活方式,持续改善乡村居民的身心健康状况,促进人与生存环境健康和谐发展[2]。满足乡村居民健康生活的空间需求,挖掘维系乡村健康生活方式的空间优势,推断与乡村公共健康关联的空间隐患,以公共健康为导向落实乡村空间规划与建设,成为当代城乡规划的关注焦点与发展动力。

在城乡命运共同体中,“健康乡村”的落实具有必要性与可行性,城市与乡村在面对公共健康威胁时都无法独善其身[3]。在传染性疾病的预防、监控与隔离等方面,城乡空间的公共健康安全防控能力都暴露出若干薄弱环节。乡村聚落对外属于相对封闭的空间个体,对于外界突发疫情具有较强的隔绝与排斥能力。但随着农村剩余劳动力大量涌入城市,城乡人口编织在同一个复杂的社会关系网络中,乡村社会对于外界影响的抵御能力显现出脆弱性,传染性疾病在乡村社会的传播过程也从生态过程向社会过程转变[4]。相比于城市,乡村偏向于熟人社会,发达的乡村人际关系提升公共交往频次,扩大传染病的扩散速度与范围,加大突发疫情防治难度。对于严寒地区乡村而言,地域性气候环境[5]、卫生环境状况、基础设施水平、乡村居民生活方式与饮食习惯等因素综合诱发多种慢性疾病、传染疾病、心理障碍与意外事故,严重威胁乡村公共健康安全。

空间要素在城乡公共健康安全方面起到的决定性作用已被研究广泛证实与认可。目前从空间规划与设计视角对缓解城市慢性病、提高人体机能、引导健康生活方式[6]等方面的研究已渐成体系并初见实践成效。研究表明诸如绿地[7]、空气[8]、开放空间[9]与步行系统[10]等空间环境要素及其布局与公共健康具有强烈关联。乡村空间环境在促进公共健康方面的优势显著,从早期“田园城市”(garden city)的三磁体构想到信息化时代的“新型田园城市”[11],均融入了乡村空间环境的优点,使民众共享乡村生活中的健康资源:乡村低建成密度与低容积率利于空气流通;高绿地率利于提升空气质量与景观质量;高比例的开放空间利于乡村居民开展公共活动;乡村民居包含日常生活与生产的绝大多数功能,可以满足特殊时期的物资供给与心理疏导;优质乡村空间环境所引领的健康与可持续的生活与生产方式,能够满足心肺健康、骨骼健康与自然滋养等需求[12],大幅降低生理与心理疾病的发生几率。

乡村空间作为乡村生活、生产的物质载体,在大量乡村活动中演化而成,符合乡村居民的主观需求,并对乡村生活方式与生产方式具有引导作用。空间形态在长时间演化过程中形成了独特与稳定的“自然—人—空间”的空间基因[13],凝结了长期农耕生产与日常生活中“取自然之利,避自然之害”的空间营造智慧[14]。空间基因包含一系列能够以参数化形式表达的基因条目[15],通过数字化的形式反映乡村空间的形态表征。从空间基因的角度出发,将乡村公共健康问题转化为空间形态问题,一方面可以通过空间形态量化数值的比较与聚类,预警存在的健康隐患类型,做到防护与整治有的放矢;另一方面可以明确具体健康问题导向的空间环境优化目标,提升乡村空间规划的目的性与可行性。

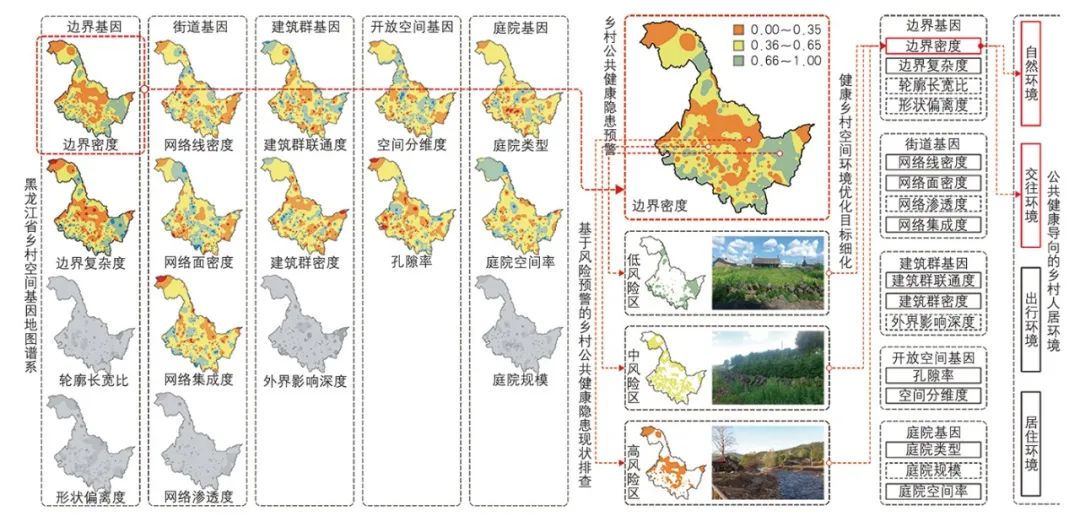

笔者研究团队关注乡村公共健康多年,通过实地调查获取严寒地区42个村庄的人居环境与公共健康调研资料,以半开放结构与自填问卷形式相结合,对乡村居民的生活习惯、日常娱乐活动、饮食习惯、病患情况、过往疫情与自然灾害等内容进行统计,并挖掘村民对所处自然环境、交往环境、出行环境与居住环境等方面的主观感受与意愿等方面的信息,梳理成为与乡村公共健康对接的环境要素与空间要素。将村民对于公共健康的诉求通过环境需求转化为乡村空间基因语汇,探索乡村传统空间形态在公共健康层面的优势与隐患。为说明乡村空间形态表征分布与乡村公共健康问题分布之间的关系,本文采用黑龙江省270个村庄的形态量化数据,在GIS平台中生成精度较高的空间基因地图,通过空间形态表征的分布进行乡村公共健康安全隐患的分布预警。综合乡村公共健康隐患预警、乡村人居环境整治优化与乡村健康资源开发,构成乡村空间基因视角下的人居环境优化策略体系,为公共健康为导向的乡村空间规划提供借鉴。

严寒地区乡村的气候特征、基础设施水平、环境卫生状况、季节性活动类型、留守人口结构与地域饮食习惯等因素,从不同程度滋生慢性疾病、传染病、意外事故与心理障碍等乡村公共健康隐患。

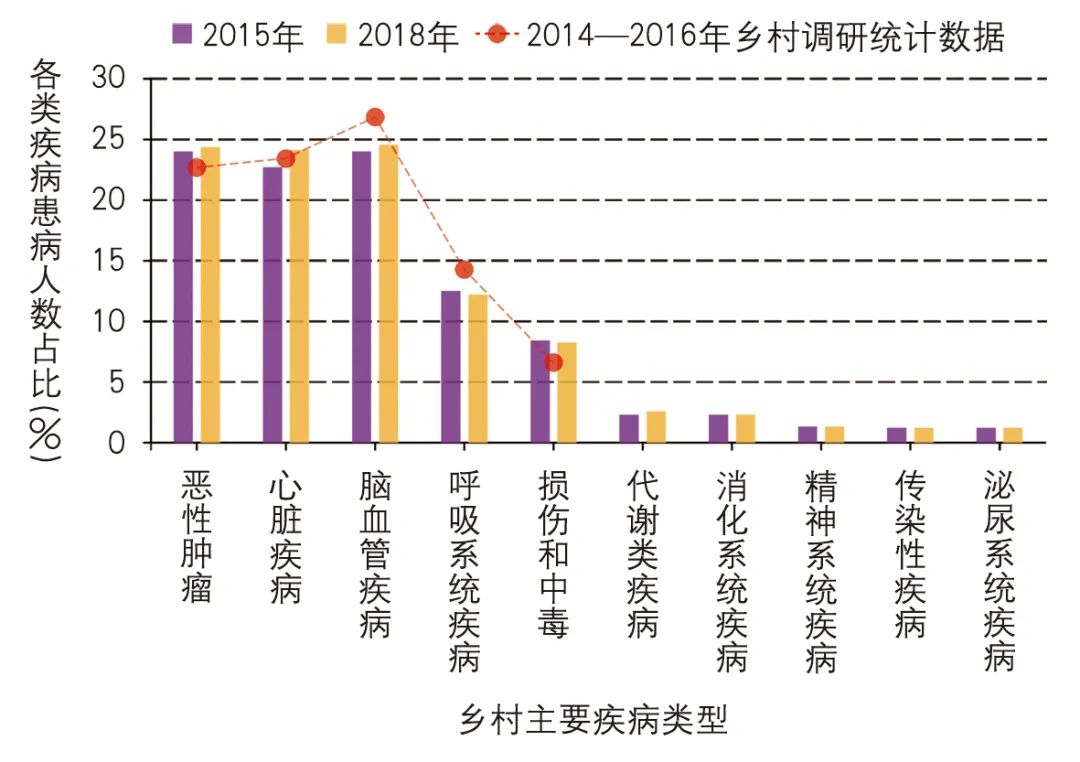

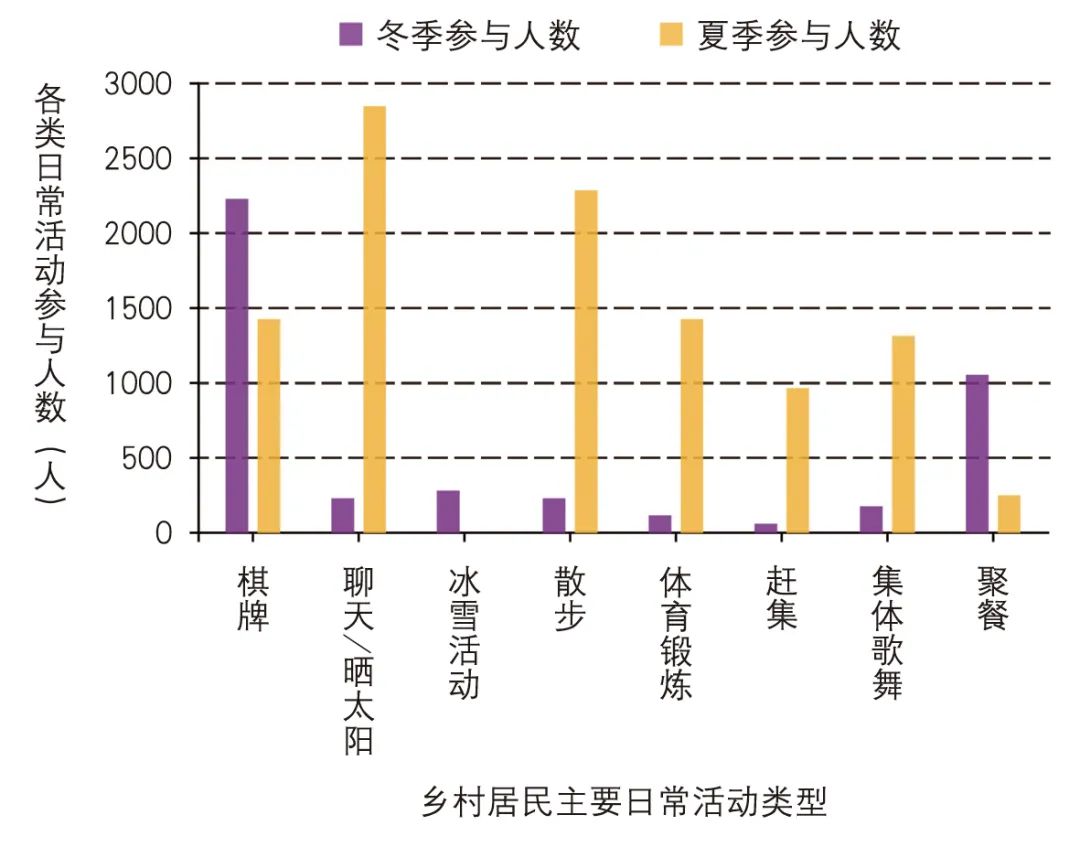

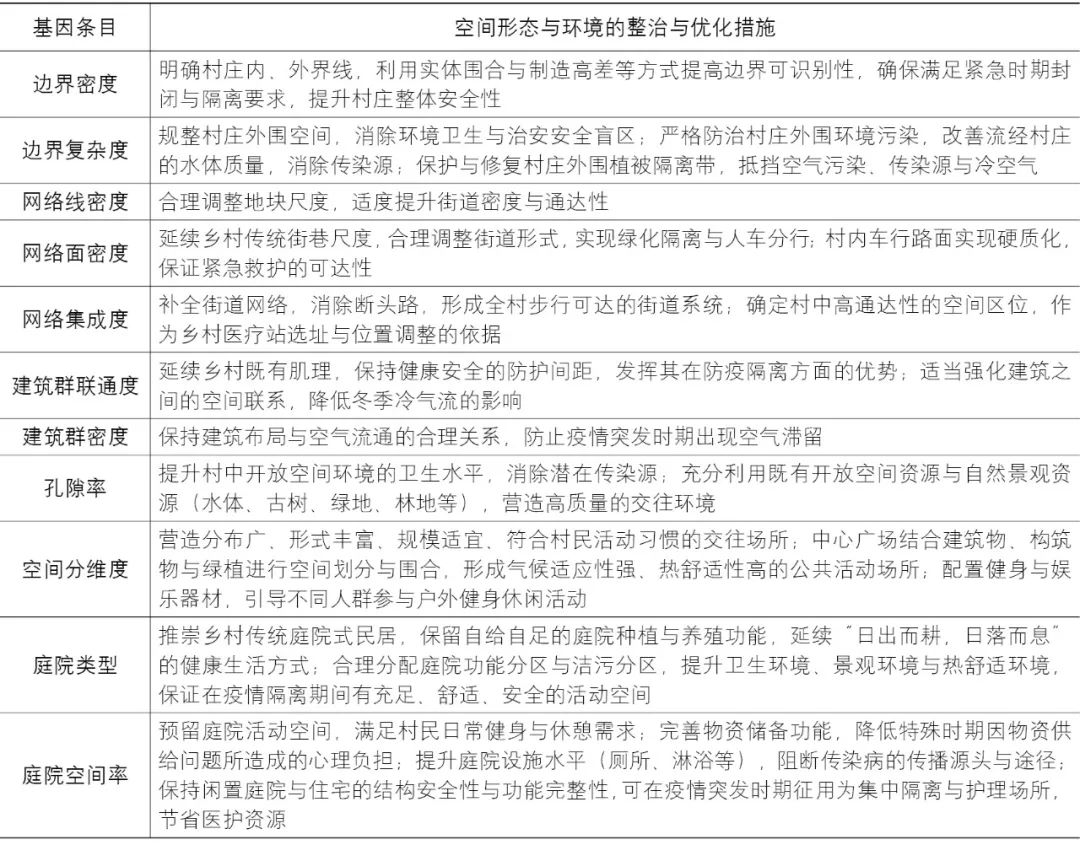

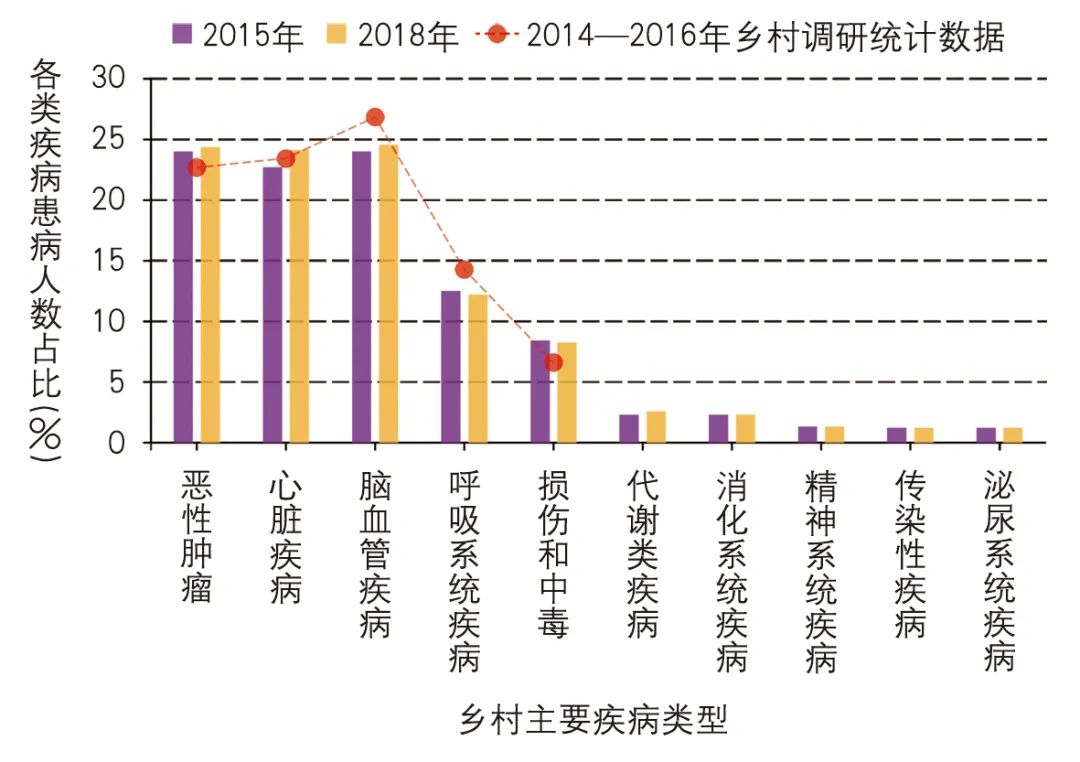

据近些年全国乡村多发疾病致死人数统计表明,慢性非传染病已成为乡村最主要的健康威胁因素。结合对近3年严寒地区42个村庄的多发疾病调查数据发现,该地区心脑血管疾病的危害高于全国水平(图1)。冬季冷空气加剧交感神经兴奋与血管收缩,成为触发心脑血管疾病的重要诱因[16]。严寒地区长达半年的结冰期使村民日常活动具有显著的季节性差异(图2),导致多种不良生活习惯的养成。据调查,村民冬季休憩活动以居家棋牌游戏与亲朋聚餐为主,滋生赌博、酗酒与吸烟等不良嗜好,增加癌症与心脑血管疾病的患病几率[17]。冬季长期缺乏户外体育锻炼,加之北方地区高油、高盐的饮食习惯,催生“三高症”爆发[18]。此外,秋冬季节燃烧秸秆取暖所造成的空气污染,与严寒气候[19]共同触发诸如哮喘病、支气管炎与慢性阻塞性肺疾病等呼吸系统疾病。

▲图1 2015年与2018年乡村疾病致死率统计

Fig.1 Statistics of disease mortality in rural areas in 2015 and 2018

资料来源:笔者结合2015年与2018年《中国卫生健康统计提要》的相关数据,以及2014—2016年的严寒地区乡村调研数据绘制。

▲图2 严寒地区村民日常活动的季节差异

Fig.2 Seasonal differences of villagers’ daily activities in severe cold region

资料来源:笔者结合2014—2016年严寒地区乡村调研所得数据绘制,统计总人数为3613人。

乡村传染病的致死率不及慢性病,但对乡村家庭的影响却十分深远。在对某村的调查中获知,该村曾经大规模爆发的病毒性肝炎直接影响村中青壮年服军役与外出务工。乡村简陋的生活条件与恶劣的卫生环境是传染源与传染途径形成的主要原因,易引起感染性腹泻、肝炎、伤寒、痢疾、鼠疫等疾病爆发[20]。生活垃圾处理不当导致传染源滋生;夏季降水将垃圾与人畜排泄物冲至街道、庭院与水体中,加剧生物源性污染;雨后高温蒸腾作用加速了传染源在空气中扩散。乡村医疗垃圾与生活垃圾混置,增大了病源扩散的风险。家禽家畜豢养区与村民生活区过度交叉,易传播来自禽、畜类的病毒性与细菌性传染病。此外,冬季低温环境影响免疫系统机能[21],增加了流感、百日咳与流脑等传染病的患病几率。

乡村交通事故致残致死已成为威胁村民出行安全的重要隐患。经调研发现,严寒地区乡村机动车保有量逐年上升,而人车混行、道路设施建设滞后、噪声污染与灰尘污染等问题,限制了村民选择步行出行与室外活动的意愿。

乡村公共健康不局限于无疾与无残,同时包括心理健康与社会稳定。调研村庄中的老年与未成年人口占留守人口的近40%,是构成心理健康隐患的核心人群[22]。留守老人长期缺乏精神赡养、留守儿童隔代抚养、乡邻关系冷漠等现状易导致心理障碍产生。乡村交往环境恶化与冬季漫长的交往低谷期,使村民负面情绪与精神压力难以得到及时释放,加剧季节性心理障碍出现[23]。

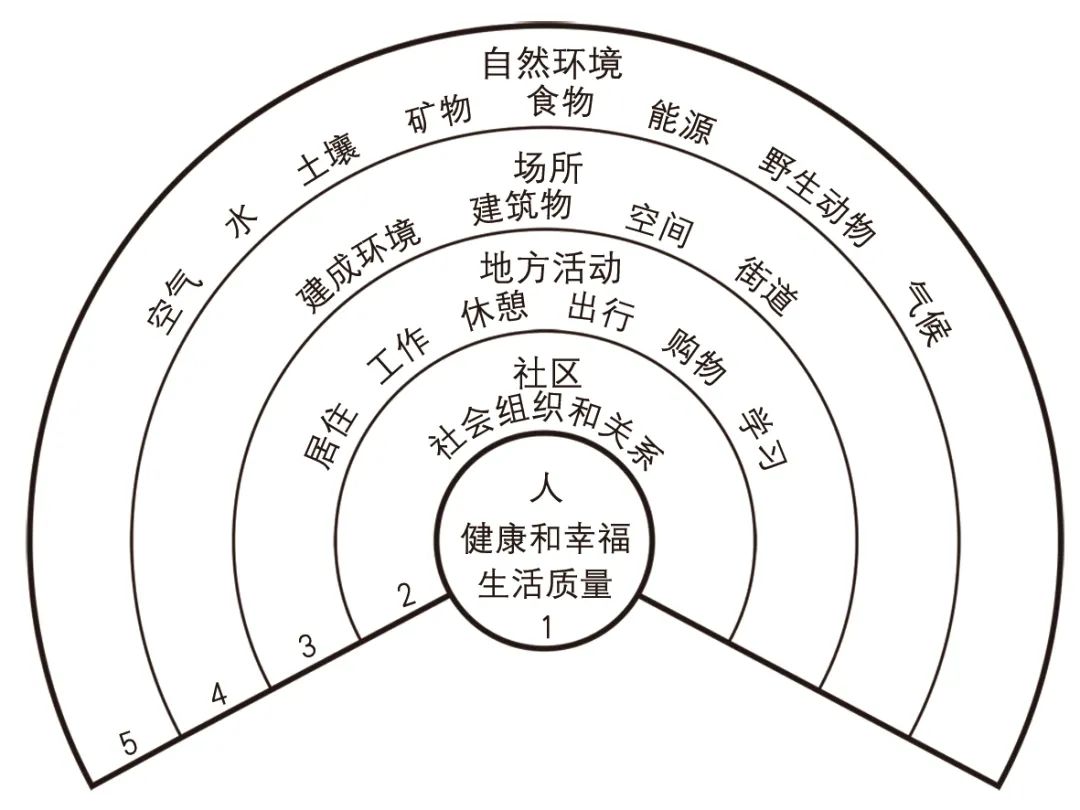

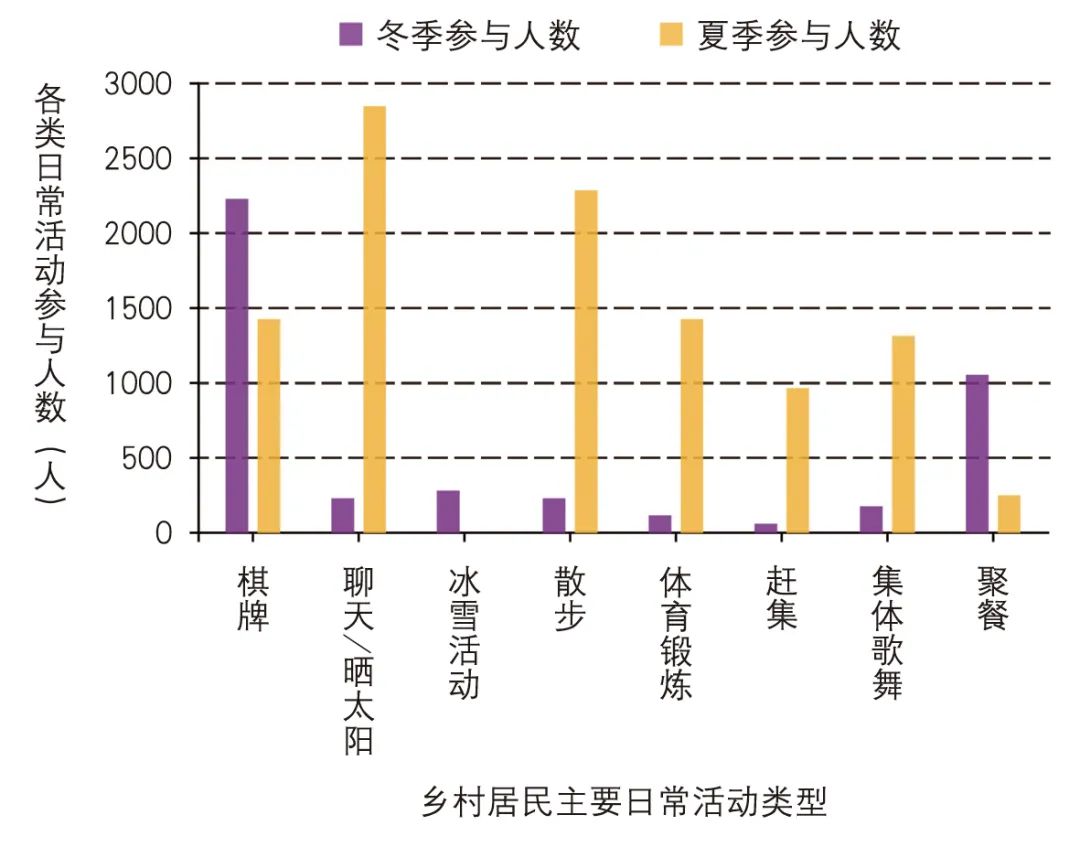

高品质的乡村人居环境与合理的空间资源配置,有助于乡村健康生活方式的延续。人居环境“圈层模型”中的个人健康圈层与自然环境、社会环境、生活环境、工作环境、人际交往、生活方式等圈层之间存在互动机制(图3)[24]。结合乡村空间环境的实际情况,以及与传染病传播相关的生态环境、微气候环境、建成环境与居住环境等环境的特征,研究从自然环境、出行环境、交往环境与居住环境等方面分析乡村公共健康导向的环境需求。

▲图3 健康导向的人居环境要素

Fig.3 Health-oriented factors of human settlements

资料来源:笔者根据休·巴顿(Hugh Barton)等人的研究内容改绘。

乡村自然环境由绿色植被和无生命物质(空气、水、土壤、阳光等)构成,可以有效阻隔以空气为传播介质的病疫、污染物与冬季冷空气,是提升村庄内部户外空间环境质量与改善微气候环境的重要环境资源。保护乡村植被、防治水体与土壤污染,是乡村居民健康生活的基本保障。

以健康为价值核心的乡村交往环境有助于鼓励村民参与户外健身与邻里交往活动,在排遣负面情绪、培养健康心理与增进邻里关系等方面效果显著。营造卫生安全、气候适应性强、设施齐备、形式多样的交往环境,可以满足不同人群对不同季节与活动类型的差异性需求。

步行出行是乡村健康生活方式的重要组成部分。为村民提供安全宜人的步行环境,是消除出行顾虑、保证出行安全、延续健康出行方式的重要保证。实现人车分行、完善步行路径与提升街道设施水平,可以满足村民出行的安全性、可达性与舒适性要求。

庭院作为严寒地区乡村的主要民居形式,是构成居住环境的核心要素。庭院涵盖居住、种植、豢养与仓储等功能,其环境优劣与乡村公共健康息息相关。合理的庭院空间布局、功能安排与洁污分区,不仅可满足安全、健康、宜人的居住需求,而且可以在疫情突发时期发挥隔离功能。

采用质性分析方法对严寒地区乡村调研获取的海量资料(包括村庄的遥感图像、照片、影像、访谈记录等)进行信息处理,通过开放式编码、选择性编码与主轴编码等过程,定性识别与聚类形成乡村空间形态要素、乡村空间形态表征、乡村人居环境与乡村公共健康安全隐患等编码节点的集合。相同数据源中的编码节点存在逻辑关系,据此挖掘空间基因、健康人居环境与公共健康隐患等节点的联系,实现乡村公共健康需求与空间基因之间的转译。

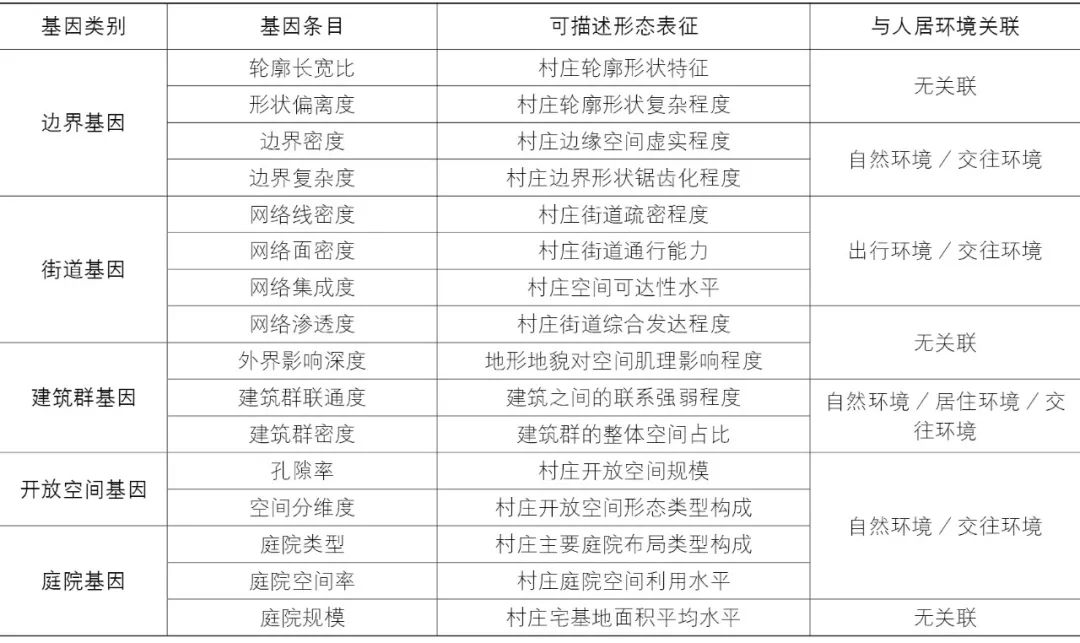

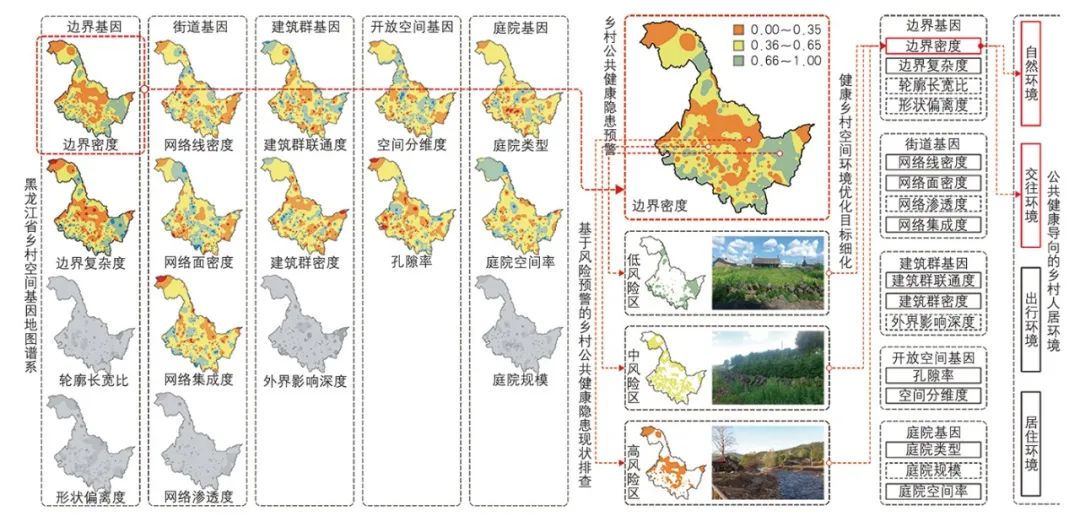

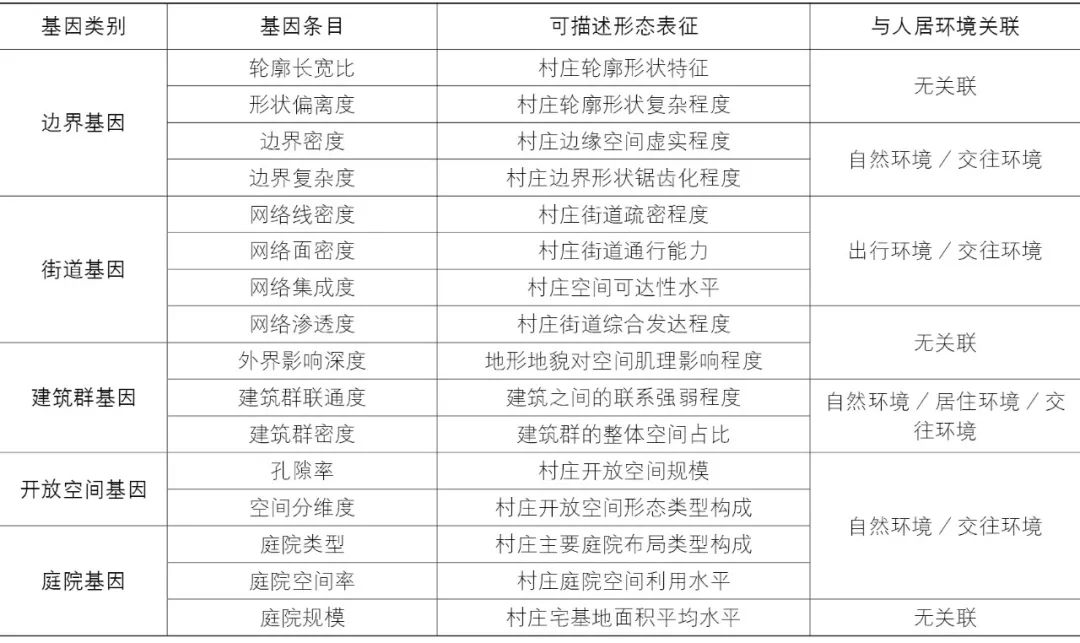

按照乡村空间形态要素的构成结构与层级,将质性分析中识别形成的空间基因编码节点在NVivo中经过反复质询功能划分为边界基因、道路基因、建筑群基因、开放空间基因与庭院基因等5类空间基因[25],以及16个空间基因条目。边界基因包含轮廓长宽比、形状偏离度、边界密度[26]与边界复杂度[27]等条目;街道基因包含网络线密度、网络面密度、网络集成度[28]与网络渗透度[29]等条目;建筑群基因包含外界影响深度、建筑群密度与建筑群联通度[26]等条目;开放空间基因包含孔隙率[30]与空间分维度[26]条目;庭院基因包含庭院规模、庭院类型[31]与庭院空间率[26]等条目。通过对高分辨率的村庄遥感图像采用面向对象法进行光谱信息分离,生成不同形态要素的矢量数据,导入ArcGIS、FRAGSTATS、RhinoScript、Depthmap与AutoCAD等软件中,完成乡村空间形态的量化数据采集以及空间特征的数字化表达。

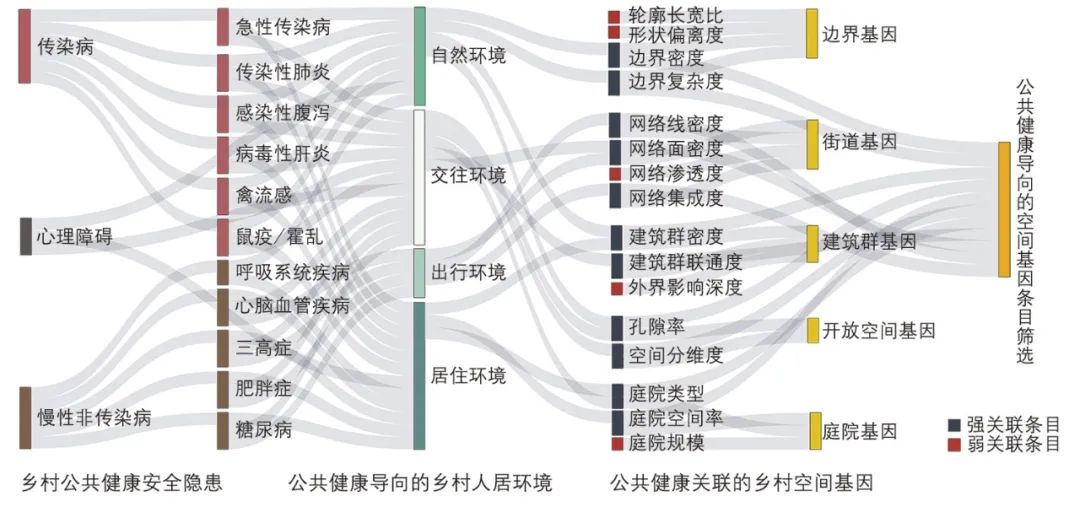

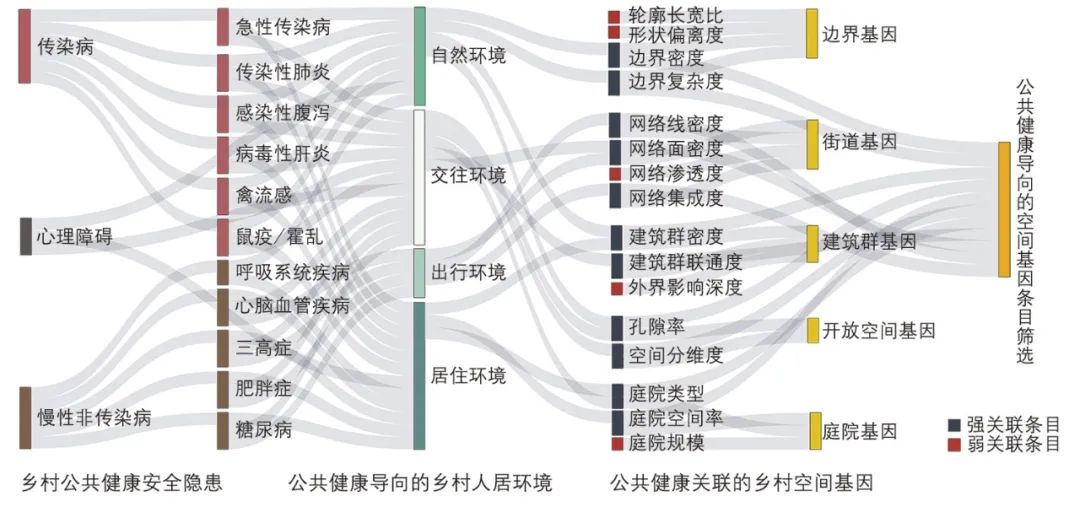

根据空间基因条目、人居环境类型与公共健康隐患等编码节点在同一数据源中的共现频次,采用TextRank算法进行3类节点之间的关联系数测算,作为判断三者之间潜在逻辑关系的依据。测算结果表明,轮廓长宽比、形状偏离度、网络渗透度、外界影响深度与庭园规模等基因条目与健康人居环境之间关联极弱或无关联;其余空间基因条目可与公共健康导向的乡村人居环境建立关联(表1),并可以进一步将乡村公共健康问题转译为乡村空间规划问题(图4)。

▲表1 乡村空间基因与健康导向人居环境的关联

Tab.1 Relationship between rural space gene and health-oriented human settlements

▲图4 乡村公共健康与空间基因条目的关联构建

Fig.4 Establishment of linkages between rural public health and space gene entries

资料来源:图4-图19均为笔者在笔者研究团队2014—2016年对严寒地区42个村庄所做调研的基础上绘制或者拍摄。

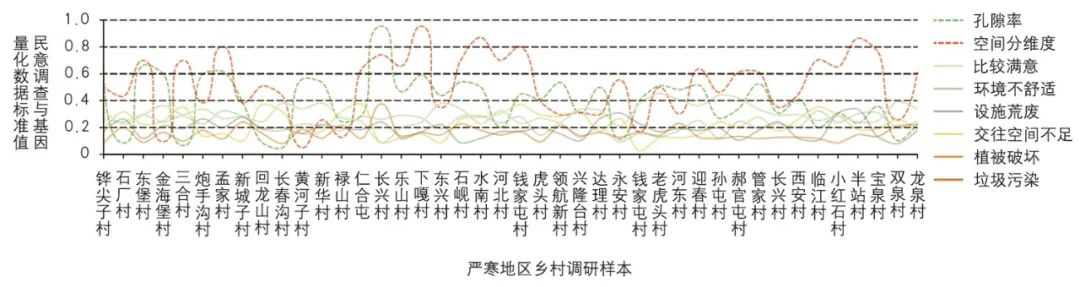

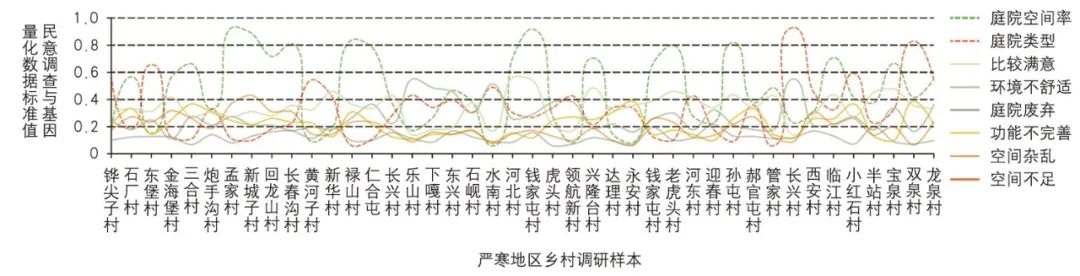

以乡村公共健康与空间基因的关联为切入点,将调研获取的4000余份乡村居民访谈数据与42个村庄的空间基因量化数据进行综合比较分析,从中挖掘乡村空间环境在公共健康方面的优势与劣势。

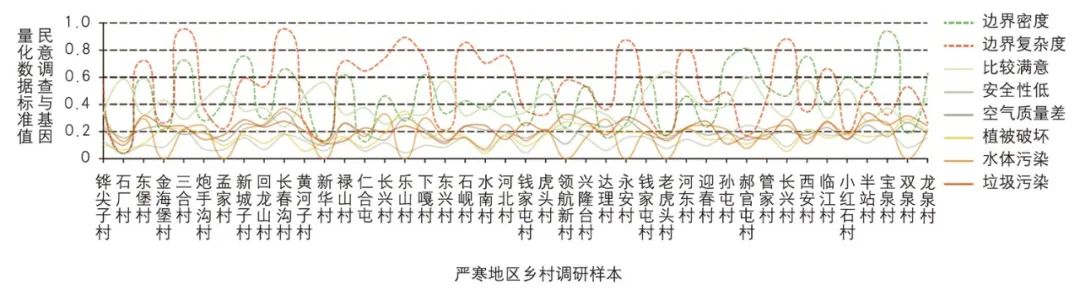

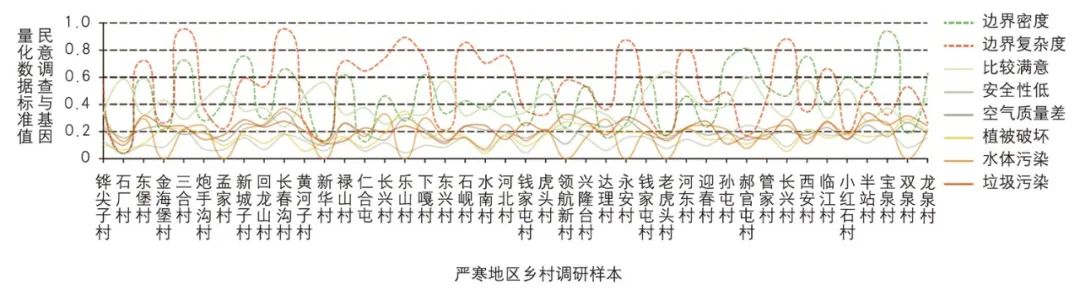

边界空间基因条目反映村庄边缘空间密实性与规则性特征,既涉及影响空气、水体、土壤与景观的自然环境要素,也涉及与传染病源、传播途径与隔离水平相关的乡村建成环境要素。作为村庄的门户空间,边界能够发挥内、外隔离的防护性作用。优质的植被资源对于隔绝空气污染与保持村内空气质量效果显著,对于村民身心健康大有裨益。结合边界基因条目来看,村民对村庄外围空间满意程度与村庄边界密度及封闭程度呈正相关关系(图5)。

▲图5 乡村公共健康安全与边界基因关联的分析①

Fig.5 Analysis on the relationship between rural health safety and boundary gene

相反,村庄外围过度开敞与不规则的形态特征易引发环境卫生问题与治安安全问题,具体表现在垃圾堆置、水体污染、植被破坏与外人入侵等方面。村庄边缘由于缺乏监管与整治,造成宅基地形态不规则与私建乱建现象普遍,遗留大量治理“盲区”。村中环卫设施配备不足,导致外围树林、草地与水体成为垃圾的倾倒场所。禽畜在村边放养,致使病源潜藏于食物链中,造成食品安全隐患(图6)。外围宅基地围合性不强,村庄与农田、林地界线模糊,影响日常生活的安全性。当突发公共卫生事件时,增加了管控邻村人员往来的难度,影响疫情控制(图7)。

▲图6 边界环境卫生状况

Fig.6 Sanitation condition in boundary space

▲图7 边界空间的开放性表征

Fig.7 Opening characteristic of boundary space

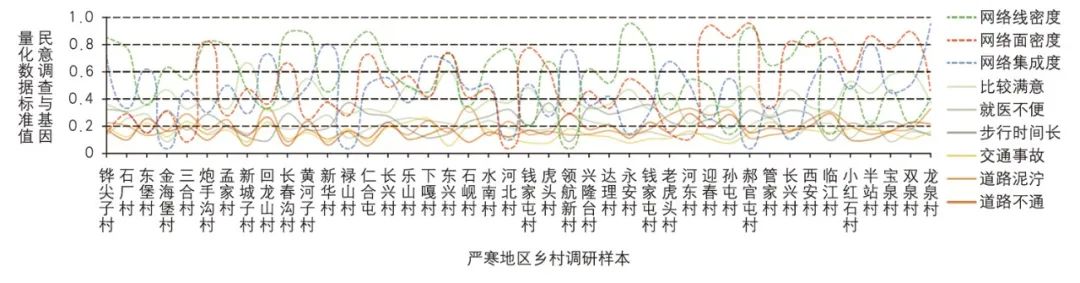

3.2 街道基因

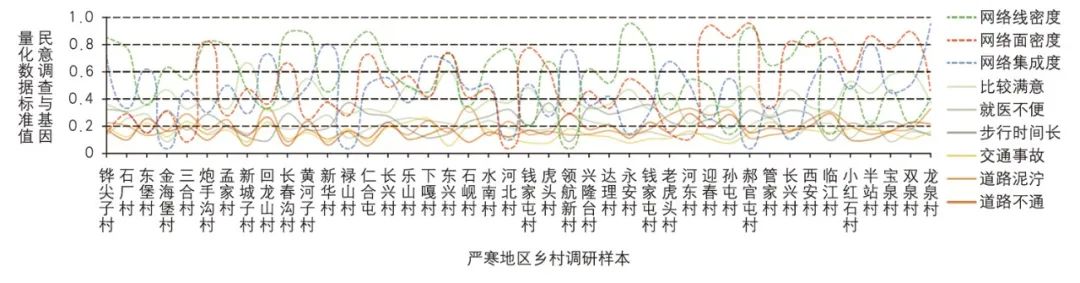

乡村街道是以人行为主的“步行友好型”慢行交通系统。在街道基因中,网络线密度能够反映村民出行的便捷性,与村民对街道满意度呈正相关关系(图8),适宜的街道间距益于鼓励村民步行出行。网络面密度反映乡村街道尺度与通行能力,村民对某一数值区间的街道面密度具有较高满意度。适宜尺度的乡村街道可以同时满足人车分行、绿化配植与乡村风貌传承,营造可行、可停、可交流的安全出行环境与交往环境,有助于增进乡邻关系、改善村民生活方式、缓解慢性疾病以及排遣负面情绪。

▲图8 乡村公共健康安全与街道基因关联的分析

Fig.8 Analysis on the relationship between rural health safety and street gene

村民对步行时长、步行安全性、救护通达性与就医便捷性等方面存在不满。网络线密度间接决定出行时间,与冬季呼吸道疾病的患病几率之间存在关联。统计发现冬季的可承受步行时长为10min,结合易传染群体(老人与儿童)的冬季步行速度(1m/s),可得600m为冬季健康步行出行的极限距离。以此数据为衡量依据,获知地块规模偏大是降低步行满意度的主要原因。乡村道路通行能力决定医疗急救的可达性,尤其在雨雪天气后出现的非硬质路面坑洼与积水问题,影响道路有效宽度(图9),导致村民在突发疾病时无法获得及时抢救而错过最佳治疗时机。在就医方面,乡村医疗站的位置布局缺乏合理性,无法满足大多数村民的便捷就医要求。此外,乡村汽车保有量增长与交通设施落后迫使人车混行,导致交通事故频发,严重威胁村民的出行安全(图10)。

▲图9 道路泥泞影响通行能力

Fig.9 Traffic capacity influenced by mud

▲图10 交通与生活功能混杂

Fig.10 Mixed traffic and living functions

3.3 建筑群基因

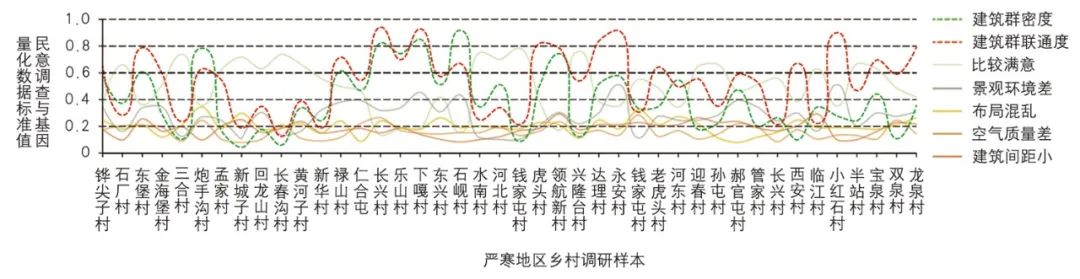

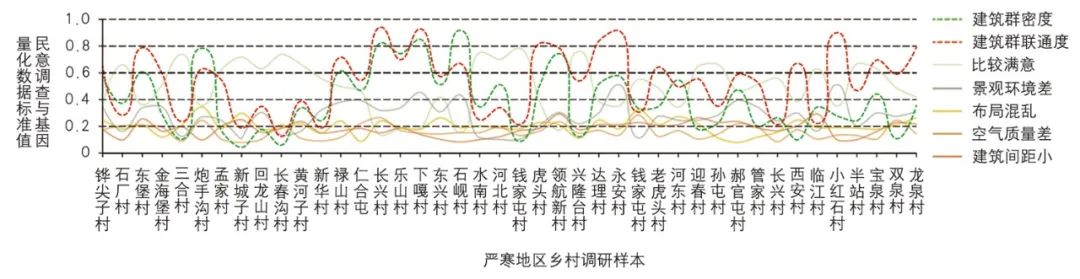

严寒地区乡村低密度的建筑肌理赋予村民相对闲适的生活氛围,是乡村“慢生活”的空间基础。充足的私人领域有助于缓解拥挤感与精神疲劳,可以降低焦虑情绪、高血压与心律不齐的发生几率。低建筑密度保证了自然环境与建成环境的充分结合,使乡村具备较高的空气质量与景观质量,益于村民保持健康的身心状态。在建筑群联通度与建筑群密度数值适中的村庄中,村民对环境的主观感受普遍较好(图11)。作为传染病传播的空间环境,乡村传统空间肌理可阻断疾病的传播途径,有助于控制突发传染病的传播范围。

▲图11 乡村公共健康安全与建筑群基因关联的分析

Fig.11 Analysis on the relationship between rural health safety and building cluster gene

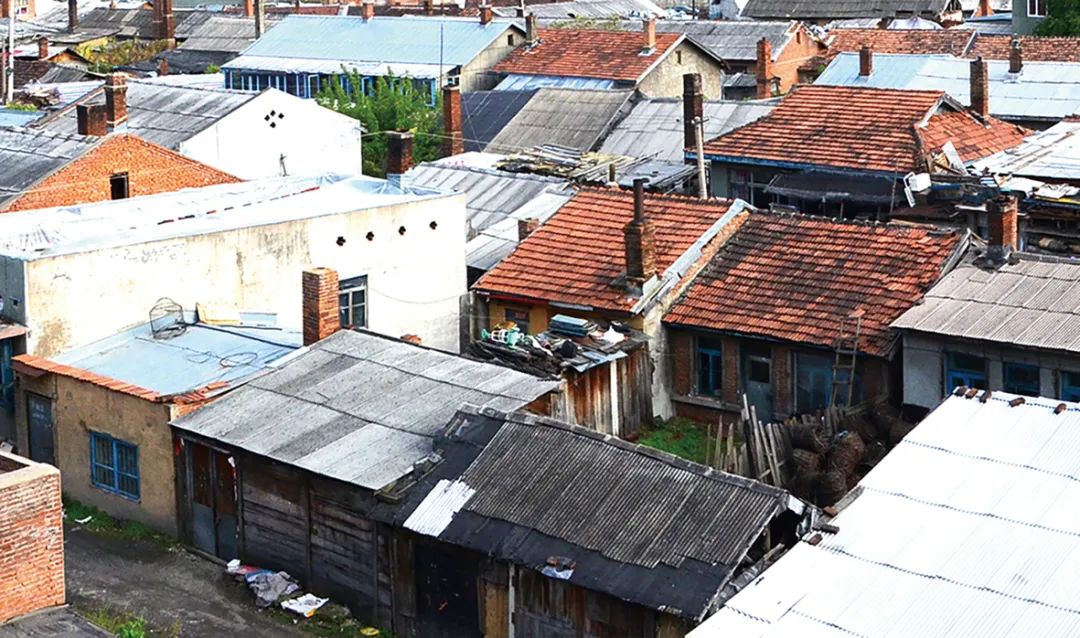

村民对于过低或过高房屋密度均存在不满。过于疏松的空间肌理突破了人际交往的间距极限,对村民的交往活动形成空间阻隔。冬季冰雪的高覆盖率导致环境氛围缺乏生机(图12),是引起季节性心理障碍的主要诱因。而在一些近郊村中,高密度的建成环境降低了空气流通频次与环境卫生质量,压缩了公共活动空间[32],也不利于村民的身心健康(图13)。

▲图12 疏松肌理产生的空旷感

Fig.12 Sense of emptiness caused by loose texture

▲图13 密集肌理产生的拥挤感

Fig.13 Sense of crowding caused by dense texture

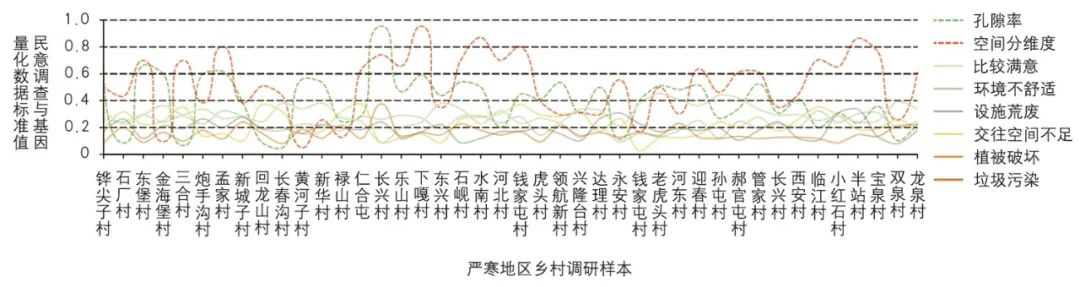

3.4 开放空间基因

乡村益于公共健康的自然资源丰富,并在空间演化中与村民的活动痕迹相融合,形成维系乡村社会关系的交往空间、街巷空间、公共绿地与沿水空间,以及在冬季为村民提供丰富户外休闲娱乐与健身活动的冰雪景观资源。村民对开放空间的满意程度与孔隙率呈正相关,与空间分维度呈负相关(图14)。较高的孔隙率反映村庄具备营造发达交往空间的潜力,可为引导村民形成健康的生活方式提供空间基础。较低的空间分维度反映了村庄开放空间的形态与布局方式存在相似性,并与村民的日常活动习惯具有较高契合度。

▲图14 乡村公共健康安全与开放空间基因关联的分析

Fig.14 Analysis on the relationship between rural health safety and open space gene

从负面情况看,严寒地区乡村公共广场存在空间空旷、景观配置匮乏、热舒适体验差、设施荒废以及卫生条件差等问题(图15),与村民日常活动习惯与主观意愿相悖。调研发现,开放空间垃圾成堆、杂草丛生已成为严寒地区乡村普遍存在的问题(图16)。从活动习惯分析,村民青睐街巷与小型公共绿地等交往空间,而对大规模公共广场的认可度与使用率偏低。

▲图15 广场活动设施荒废

Fig.15 Waste of fitness facilities in square

▲图16 开放空间荒废与环境破坏

Fig.16 Waste and destruction of open space

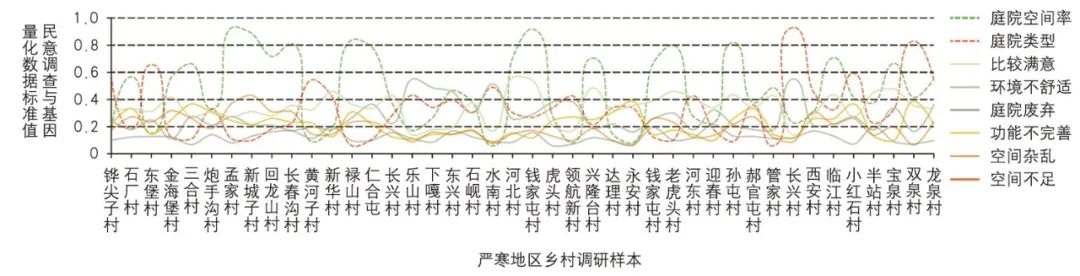

3.5 庭院基因

乡村庭院囊括村民日常生活所需的绝大部分功能,相比于乡村中的现代化住区,庭院可满足乡村公共健康的多种需求。合理的庭院布局可以提升居住环境的卫生水平、热舒适度与安全性,有助于引导村民形成健康的生活方式,降低源于传染病、慢性病与心理障碍的威胁。庭院具备阻断传染源、切断传播途径、保护易感染人群的必要空间条件,在疫情突发时期可成为有效的隔离单元,能够满足隔离期间的物资供给与休闲娱乐需求,降低焦虑与恐慌。统计发现,村民对于空间率适中的前后院型庭院具有较高认可度(图17)。

▲图17 乡村公共健康安全与庭院基因关联的分析

Fig.17 Analysis on the relationship between rural health safety and courtyard gene

庭院空间未合理利用是造成村民满意度低的主要原因。经调研发现,空间率过高的庭院多存在杂乱无章的弊端(图18),而空间率过低则使庭院功能受限。庭院功能缺项是导致健康隐患出现的另一原因。卫生、安全的室内厕所与淋浴功能在严寒地区尚未广泛普及,限制了乡村生活水平提升。此外,人口迁出造成的庭院荒废问题在严寒地区乡村屡见不鲜,空置的庭院沦为村中废弃物的堆放点(图19),严重影响村庄的整体环境质量。

▲图18 庭院利用不合理

Fig.18 Unreasonable utilization of courtyard

▲图19 荒废庭院沦为垃圾堆放点

Fig.19 Waste yard turned to dump

以乡村空间基因作为解决乡村公共健康问题的切入点,从健康隐患预警与排查、健康人居环境整治与优化以及健康空间资源维育与传承三个方面,实现消除乡村公共健康隐患与提升整体健康水平的目标。

基因地图源于人类基因研究领域,是反映基因分布的可视化数据形式。乡村空间基因地图是通过对大量村庄的空间基因条目量化数据进行空间分布的可视化表达,反映不同形态表征分布情况的地图数据。基于空间基因与公共健康之间的关联,可将相同类型的健康问题转化为空间基因量化阈值与空间分布范围,进而预判潜藏的乡村公共健康隐患分布情况。在公共卫生部门对盛行疾病或潜在疫情进行预测与统计的基础上,从空间环境层面实现对健康隐患的预测与排查,并制定有针对性的疾病防治与隔离措施。

将黑龙江省270个村庄的形态量化数据运用空间自相关与反距离权重法,在ArcGIS中生成各基因条目的空间基因地图,并按照健康隐患的“高风险区”、“中风险区”与“低风险区”设定三类值域。以边界密度基因条目为例,通过统计判断存在健康隐患与隔离难度的形态量化数据值域在0.00~0.35区间中,可将其作为乡村健康安全防范与整治的预警参考依据,重点排查目标空间范围内村庄的具体健康安全与环境问题(图20)。针对排查结果,可将公共健康导向的乡村空间基因条目作为乡村空间规划导引与健康风险评估指标,制定具有前瞻性的乡村空间环境专项整治与优化方案。

▲图20 基于空间基因地图的乡村健康隐患预警与检测

Fig.20 Rural health risk forecast and examination based on space gene maps

资料来源:笔者结合黑龙江省270个乡村样本的形态量化数据与村庄实地拍摄图像绘制。

此外,可以通过大数据技术实现多方用户的资源与数据汇总(空间形态数据、气候与气象数据、易感染人群数据、地域性多发疾病的时空间维度信息),形成精度高、用途广的乡村公共健康信息资源库,全面掌控与报备乡村区域性公共健康安全信息。

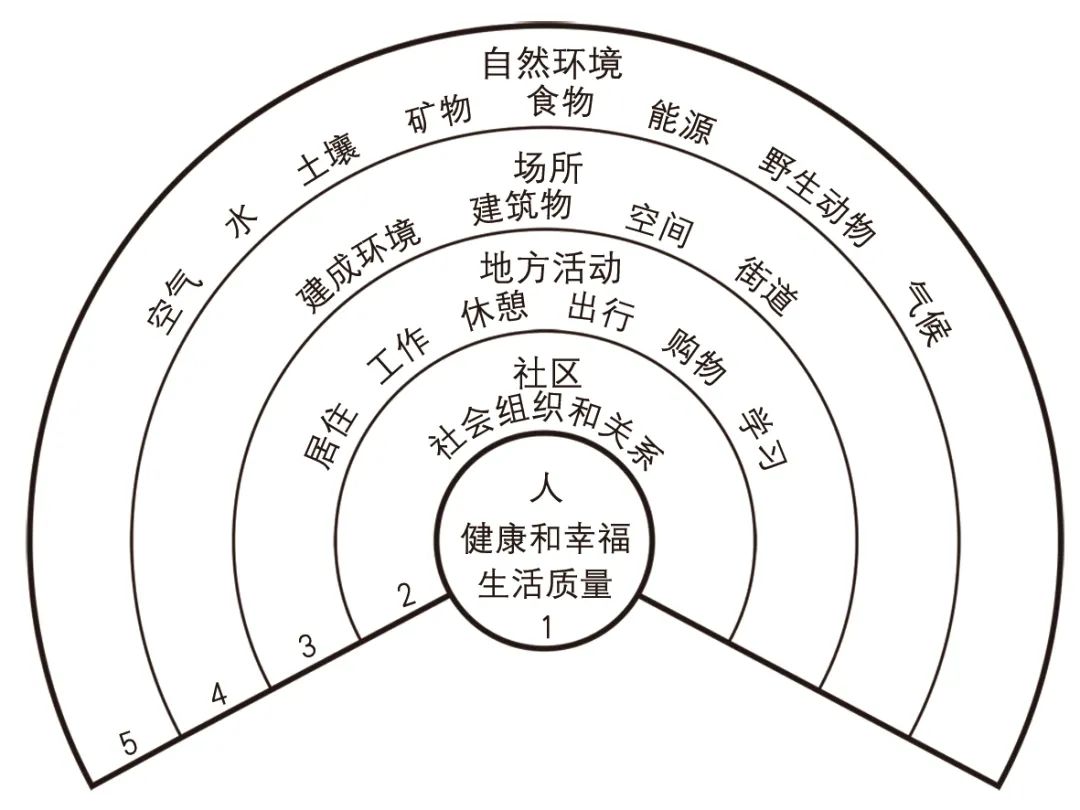

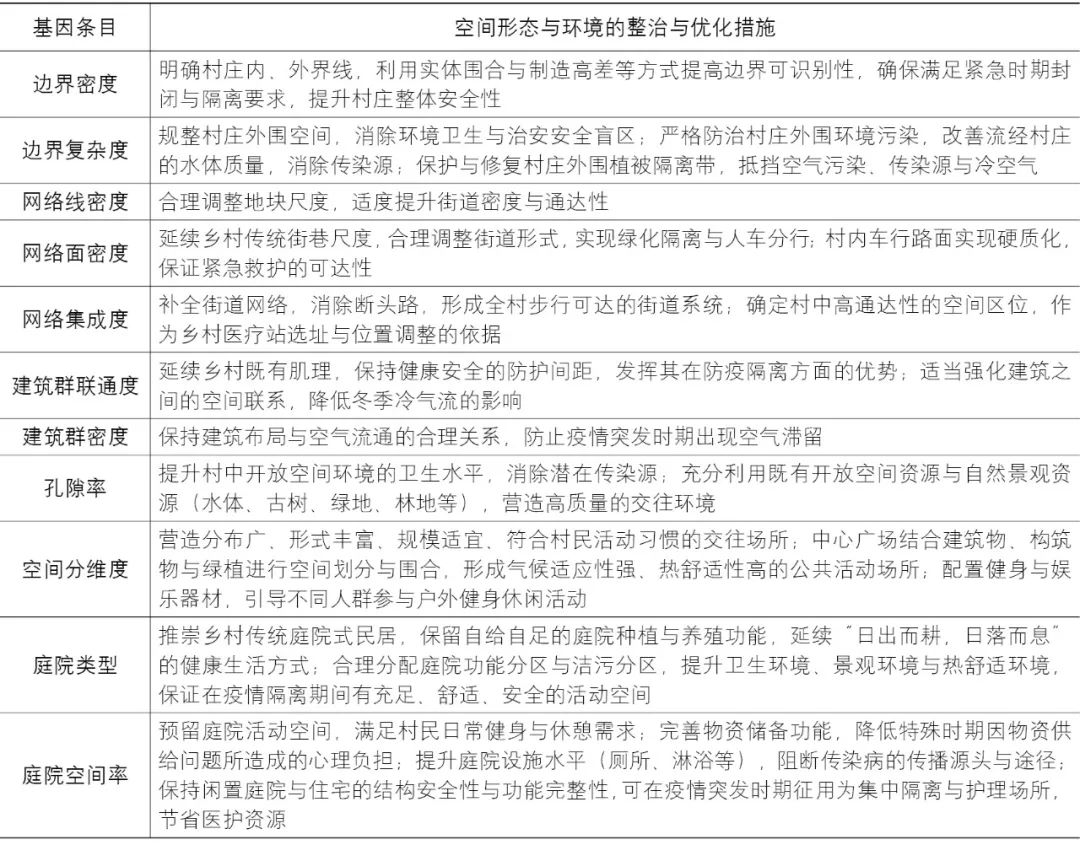

根据乡村公共健康隐患的预警与排查结果,对与公共健康隐患相关联的空间基因条目采取靶向整治与修复措施(表2)。

▲表2 乡村公共健康导向的空间基因修复措施

Tab.2 Space gene repair measures oriented by rural public health

资料来源:笔者整理。

4.3 基于空间基因提取的健康资源维育与传承

健康乡村不仅局限于保持乡村居民的身心健康状态,还需要兼顾乡村社会的良性发展。随着对康体养颜与修身养性需求的与日俱增,新型乡村“旅居”模式开始盛行,市场前景广阔。借助乡村空间基因与公共健康的联动关系,充分挖掘与利用乡村的“健康友好型”空间环境资源,实现乡村人居环境的持续改良。

结合乡村空间中的特色边界基因、街道基因、建筑群基因、开放空间基因与庭院基因,挖掘并维育乡村空间序列中完整的“山水田野—街巷—院落”健康养生资源。维育是以村民自发进行空间环境整治与维护为起点,使乡村空间转化为可开发利用的健康旅游产业资源。以乡村空间规划技术为辅助,在延续乡村传统空间格局的前提下,以“健康友好型”空间基因量化阈值作为空间环境质量的评价参考,识别出外围生态环境良好、步行安全通达、空间疏密有致、景观丰富优美、民居舒适宜人的原真性乡村空间风貌资源。通过提取乡村特色空间基因,从特色庭院民宿、典型乡村街巷、山水田园景观、天然健康饮食等方面,为乡村旅居者营造益于身心健康的乡村自然环境、交往环境、出行环境与居住环境,从而激活乡村新型经济增长点,调动村民保护与改善健康人居环境的积极性。

乡村健康空间环境资源的识别、挖掘、开发与再利用,以及对乡村健康生活方式的提倡和引导,可作为恢复与延续农耕文化的有效途径,推动“以空间促产业,以产业养文化、以文化润空间”的健康乡村良性运转。

“健康乡村”是乡村振兴战略实施与城乡规划的主要内容,旨在让乡村居民共享健康人居环境,提升整体健康水平。乡村空间既是乡村生产与生活的物质载体,同时与乡村公共健康存在紧密联系。本文将与严寒地区乡村常见慢性非传染疾病、传染性疾病、意外事故与心理障碍紧密相关的自然环境、交往环境、出行环境与居住环境作为衔接点,建立乡村公共健康与乡村空间基因的关联,将乡村公共健康问题转译为乡村空间规划与人居环境营造问题。基于挖掘乡村空间基因在乡村公共健康安全方面的优势与劣势,构建包含乡村公共健康隐患预警与排查、乡村人居环境整治与优化、乡村健康资源维育与传承三方面内容的乡村健康人居环境优化策略体系。通过对乡村空间形态特征分布数据的处理,将存在健康隐患的村庄以可视化地图的形式进行表达,有助于乡村健康隐患的风险预警与评估。对存在公共健康隐患的乡村空间要素,以空间基因条目为切入点提出相应的基因修复措施,可以从空间环境层面消减乡村公共健康隐患的威胁。运用空间基因的识别与提取方法,将有益于乡村公共健康的空间环境资源进行挖掘与再利用,创造乡村空间的环境效益、经济效益与社会效益,实现“健康乡村”人居环境的可持续发展。

① 图5、图8、图11、图14与图17等5个图的横轴“严寒地区乡村调研样本”中,存在村庄同名情况,即均有2个“钱家屯村”、2个“长兴村”,依次位于辽宁省与黑龙江省。

参考文献

[1] 唐燕,严瑞河. 基于农民意愿的健康乡村规划建设策略研究——以邯郸市曲周县槐桥乡为例[J]. 现代城市研究,2019(5):114-121.

TANG Yan,YAN Ruihe. Strategies for Healthy Village Planning Based on Peasants’Willingness: Taking Huaiqiao Township,Quzhou County of Handan as an Example[J]. Modern Urban Research,2019(5):114-121.

[2] 吕军城,王在翔. 我国农村基本公共卫生服务均等化现状及优化对策[J].中国卫生事业管理,2014,31(2):128-130.

L Juncheng, WANG Zaixiang. Review of the Equalization of Basic Public Health Services in China[J]. Chinese Health Service Management, 2014, 31(2):128-130.

[3] 段德罡. 让乡村成为社会稳定的大后方——应对2020新型冠状病毒肺炎突发事件笔谈会[J/OL].城市规划,2020-02-12[2020-03-24]. http://kns. cnki. net/kcms/detail/11.2378.TU.20200211.1749.004.html.

DUAN Degang. Make the Rural Area the Home Front of Social Stability: A Written Conversation on 2020 COVID-19 Epidemic [J/OL].City Planning Review,2020-02-12[2020-03-24]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2378.TU.20200211.1749.004.html.

[4] 祝丙华,王立贵,孙岩松,等. 基于大数据传染病监测预警研究进展[J]. 中国公共卫生,2016,32(9):1276-1279.

ZHU Binghua,WANG Ligui,SUN Yansong,et al. Progress in Researches on Surveillance and Early Warning of Infectious Diseases Based on Big Data[J]. Chinese Journal of Public Health,2016,32(9):1276-1279.

[5] 冷红,李姝媛. 冬季公众健康视角下寒地城市空间规划策略研究[J]. 上海城市规划,2017(3):1-5.

LENG Hong,LI Shuyuan. Study on City Spatial Planning Strategy in the Winter Cities from the Perspective of Winter Public Health[J]. Shanghai Urban Planning Review,2017(3):1-5.

[6] 王兰,孙文尧,古佳玉. 健康导向城市设计的方法建构及实践探索——以上海市黄浦区为例[J]. 城市规划学刊,2018(5):71-79.

WANG Lan,SUN Wenyao,GU Jiayu. The Methodology Development of Health-oriented Urban Design and Its Practical Exploration: A Case Study of Huangpu District,Shanghai[J]. Urban Planning Forum,2018(5):71-79.

[7] 李树华,姚亚男,刘畅,等. 绿地之于人体健康的功效与机理——绿色医学的提案[J]. 中国园林,2019,35(6):5-11.

LI Shuhua,YAO Ya’nan,LIU Chang,et al. The Effect and Mechanism of Green Space on Human Physical and Mental Health: A Proposal of Green Medicine[J]. Chinese Landscape Architecture,2019,35(6):5-11.

[8] 陈明,戴菲,傅凡,等. 大气颗粒物污染视角下的城市街区健康规划策略[J]. 中国园林,2019,35(6):34-38.

CHEN Ming,DAI Fei,FU Fan,et al. Health Planning of Urban Blocks from the Perspective of Particulate Matter Pollution[M]. Chinese Landscape Architecture,2019,35(6):34-38.

[9] 李志明,樊荣甜. 国外开放空间研究演进与前沿热点的可视化分析[J]. 国际城市规划,2017,32(6):34-41,53.

LI Zhiming,FAN Rongtian. Visualization Analysis of Foreign Open Space Research Evolution and Frontiers[J]. Urban Planning International,2017,32(6):34-41,53.

[10] MOUDON A V,LEE C,CHEADLE A D,et al. Operational Definitions of Walkable Neighborhood: Theoretical and Empirical Insights[J]. Journal of Physical Activity & Health,2006,3(S1): 99-117.

[11] 罗震东. 新兴田园城市:移动互联网时代的城镇化理论重构[J/OL]. 城市规划,2020-03-17[2020-03-24]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11. 2378.TU.20200314.1556.002.html.

LUO Zhendong. E-Garden City: Reconstruction of Urbanization Theory in the Mobile Internet Era[J/OL]. City Planning Review,2020-03-17[2020-03-24]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2378.TU.20200314.1556.002.html.

[12] 董晶晶,金广君. 论健康城市空间的双重属性[J]. 城市规划学刊,2009(4):22-26.

DONG Jingjing,JIN Guangjun. Dual Attributes of Healthy Urban Space[J]. Urban Planning Forum,2009(4):22-26.

[13] 段进,邵润青,兰文龙,等. 空间基因[J]. 城市规划,2019,43(2):14-21.

DUAN Jin,SHAO Runqing,LAN Wenlong,et al. Space Gene[J]. City Planning Review,2019,43(2):14-21.

[14] 钱振澜,王竹,裘知,等. 城乡“安全健康单元”营建体系与应对策略——基于对疫情与灾害“防-适-用”响应机制的思考[J/OL]. 城市规划,2020-03-17[2020-03-24]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2378.tu.20200314.1556.006.html.

QIAN Zhenlan,WANG Zhu,QIU Zhi,et al. Construction System and Strategy of “Safety and Health Unit” in Urban and Rural Areas: Based on a Response Mechanism of “Prevention-Adaption-Utilization” for Coping with Plagues and Disasters[J/OL]. City Planning Review,2020-03-17[2020-03-24]. http://kns. cnki. net/kcms/detail/11. 2378. tu. 20200314. 1556. 006. html.

[15] 童磊. 村落空间肌理的参数化解析与重构及其规划应用研究[D]. 杭州:浙江大学,2016:24.

TONG Lei. Parametric Analysis and Reconstruction of Villages’ Spatial Texture and Its Planning Application Research[D]. Hangzhou: Zhejiang University,2016: 24.

[16] 刘建伟,潘阳,曲洋明,等. 吉林省城市人群心脑血管疾病相关影响因素分析[J]. 中国公共卫生,2019,35(2):144-146.

LIU Jianwei,PAN Yang,QU Yangming,et al. Impact Factors of Cardiovascular and Cerebrovascular Disease Among Urban Residents in Jilin Province[J]. Chinese Journal of Public Health,2019,35(2):144-146.

[17] 司亚琴,唐迅,张杜丹,等. 北方农村人群心血管病一级预防筛查策略的评价[J]. 北京大学学报:医学版,2018,50(3):443-449.

SI Yaqin,TANG Xun,ZHANG Dudan,et al. Effectiveness of Different Screening Strategies for Primary Prevention of Cardiovascular Diseases in a Rural Northern Chinese Population[J]. Journal of Peking University(Health Sciences),2018,50(3):443-449.

[18] 张留伟,代晓彤,任弘,等. 运动干预在糖尿病精准健康管理中的应用展望[J]. 中国慢性病预防与控制,2020,28(2):106-109.

ZHANG Liuwei,DAI Xiaotong,REN Hong,et al. Application Prospect of Exercise Intervention in Diabetes Precise Health Management[J]. Chinese Journal of Prevention and Control of Chronic Diseases,2020,28(2):106-109.

[19] 杨立明,王晓明,韩巍,等. 气候因素对呼吸系统疾病的影响与意义[J]. 中国中医基础医学杂志,2007(7):540-541.

YANG Liming,WANG Xiaoming,HAN Wei,et al. Influence and Significance of Climatic Factors on Respiratory Diseases[J]. Chinese Journal of Basic Medicine in Traditional Chinese Medicine,2007(7):540-541.

[20] 余成普. 中国农村疾病谱的变迁及其解释框架[J]. 中国社会科学,2019(9):92-114,206.

YU Chengpu. The Change of Disease Spectrum in Chinese Rural Areas and Its Interpretive Framework[J]. Social Sciences in China,2019(9):92-114,206.

[21] 王灏晨,路凤,武继磊,等. 中国气候变化对人口健康影响研究评述[J]. 科技导报,2014(Z2):109-116.

WANG Haochen,LU Feng,WU Jilei,et al. Review on Effects of Climate Change on Population Health in China[J]. Science & Technology Review,2014(Z2):109-116.

[22] 辛自强,池丽萍. 当代中国人心理健康变迁趋势[J]. 人民论坛,2020(1):46-50.

XIN Ziqiang,CHI Liping. The Changing Trend of Contemporary Chinese Mental Health[J]. People’s Tribune,2020(1):46-50.

[23] STUART L K,ANNAMARIE D I,周淑新,等. 季节性情感障碍[J]. 中国全科医学,2013,16(8):1571-1573.

STUART L K,ANNAMARIE D I,ZHOU Shuxin,et al. Seasonal Affective Disorder[J]. Chinese General Practice,2013,16(8):1571-1573.

[24] BARTON H,MARCUS G. Shaping Neighbourhoods: A Guide for Health,Sustainability and Vitality[M]. London: Spon Press,2003:11-12.

[25] WANG Yifei,YUAN Qing. Morphological Characteristics of Rural Settlements from Morphogenesis Perspective: A Case Study of Rural Settlements in Heilongjiang Province,China[J]. Energy Procedia,2019,157(1):1266-1277.

[26] 浦欣成. 传统乡村聚落二维平面整体形态的量化方法研究[D]. 杭州:浙江大学,2012:48-187.

PU Xincheng. Quantitative Research on the Integrated Form of the Two-dimensional Plan to Traditional Rural Settlement[D]. Hangzhou: Zhejiang University,2012: 48-187.

[27] LONGLEY P A,MESEV V. On the Measurement and Generalization of Urban Form[J]. Landscape and Urban Planning,2000,32(3):473-488.

[28] 苑思楠. 城市街道网络空间形态定量分析[D]. 天津:天津大学,2012:45-52.

YUAN Sinan. Quantitative Analysis on Street Network in Urban Environment[D]. Tianjin: Tianjin University,2012:45-52.

[29] MARSHALL S. Streets & Patterns[M]. New York: Spon Press,2005:47-68.

[30] HUANG Jingnan,LU Xixi,SELLERS J M. A Global Comparative Analysis of Urban Form: Applying Spatial Metrics and Remote Sensing[J]. Landscape and Urban Planning,2007,82(4): 184-197.

[31] 袁青,王翼飞. 基于价值提升的严寒地区村镇庭院优化策略[J]. 城市规划学刊,2015(1):68-74.

YUAN Qing,WANG Yifei. Study on Optimized Strategies of Rural Yard in Severe Cold Region Based on Value Promotion[J]. Urban Planning Forum,2015(1):68-74.

[32] 周岚. 以人民为中心的城乡人居环境该有的样子——应对2020新型冠状病毒肺炎突发事件笔谈会[J/OL]. 城市规划,2020-02-20[2020-03-24]. http://kns. cnki. net/kcms/detail/11. 2378. TU. 20200218. 0949. 002. html.

ZHOU Lan. What Should Be the Living Environment of People Centered Urban and Rural Areas: A Written Conversation on 2020 COVID-19 Epidemic[J/OL].City Planning Review,2020-02-20[2020-03-24]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2378.TU.20200218.0949.002.html.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

封面图片源自中国政府网

新华社记者 穆明飞 摄

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

微博:http://weibo.com/cityplanningreview

电子期刊:App Store搜索“城市规划”(支持iPad下载)

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】公共健康导向的乡村空间基因提取与优化研究——以严寒地区乡村为例

规划问道

规划问道