编者按:今年以来,新华网在全国范围内开展了“中国经济的韧性”大型主题采访调研活动,走访国内各类型企业,探究中国经济保持稳定增长的奥秘,寻找中国经济持续增长的韧性,发掘中国经济未来崛起的力量,全景反映中国经济的发展真相,为正处于拐点的中国经济探寻新动能。

著名经济学家任泽平带领团队为新华网“中国经济的韧性”撰写了专稿。专稿题为:“中国经济发展潜力巨大 最好的投资机会就在中国”。

全文如下:

随着中国经济步入增速换挡和结构调整的关键期,中美贸易摩擦风起云涌,国内外舆论对中国经济前景争议巨大,甚至有人热议应该配置美元资产和到海外投资。我们认为,中国经济发展潜力巨大,如果能够推动务实、市场化的新一轮改革开放,未来最好的投资机会就在中国。

一、四十年来,受益于改革开放,中国经济社会发展取得巨大成就

二、“看空中国”的五大观点根本站不住脚

1、认为中国人口太多,资源短缺,会落入马尔萨斯陷阱。该观点忽视了改革开放释放出的巨大人口红利,造就“世界工厂”地位以及巨大的统一市场。

2、有观点认为中国政治体制不如西方优越,中国将困于政治体制改革。该观点未能结合中国国情,忽略了强有力的中央带来的“集中力量办大事”的优势。

3、认为地方政府不良竞争阻碍经济长期发展。该观点未能考虑到地方经济竞争释放出的效率与活力,也未能考虑到地方竞争模式的优化和修正。

4、认为中国民族品牌缺乏竞争力,缺少创新。该观点未能考虑到中国经济结构调整升级的进程,低估了中国企业家精神。

5、认为中国经济的财政、金融、地产、债务等风险过高,危机随时爆发。该观点片面以杠杆率绝对值高低判断中国的风险,且忽略了中国经济发展消化风险,以及在防范化解风险方面的努力。

三、中国经济发展潜力巨大

1、中国有巨大的发展空间。2018年人均GDP约9700美元,是美国的1/6,英国的1/5。

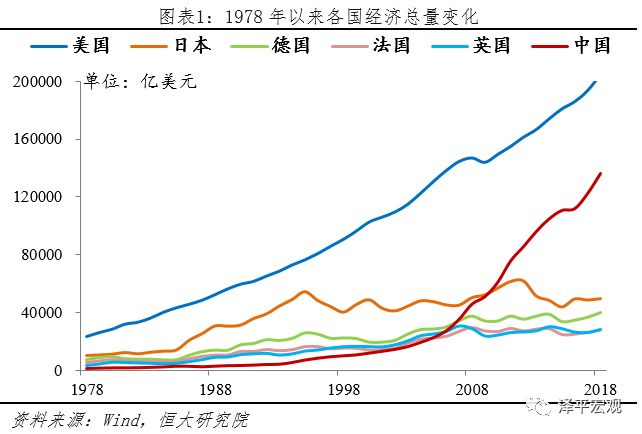

2、中国经济增速在6%以上,是美国的2-3倍,十年后有望跃升全球第一大经济体。

3、当前中国常住人口城镇化率仅59.6%,户籍城镇化率仅43.4%,发达经济体大部分超过80%。未来十年有望新增近2亿城镇人口,中国城镇化还有20个百分点左右的较大空间。

4、中国有覆盖14亿人口的全球最大统一市场,商品、人员、服务和资本都可自由流动,存在巨大的规模效应。

5、中国劳动力资源丰富,受过高等教育和职业教育的高素质人才有1.7亿,每年有800多万大学生毕业,人口数量红利走向人才(工程师)红利。

6、中国创新创业十分活跃,全球新经济独角兽企业美国和中国分别占比48%和28%。

7、以六大领域为突破口,新一轮改革开放将开启新周期。2018年底的中央经济工作会议和2019年的两会释放出强烈的市场化改革和简政放权的信号,供给侧改革更注重市场化、法治化,对过去的一些错误认识和做法予以纠偏,内涵拓展为“巩固、增强、提升、畅通”。

四、寻找新的经济增长点

随着劳动力成本上升、中美贸易摩擦升级等,传统动能趋弱,需要寻找新的经济增长点,类似80年代家庭联产承包责任制,放开乡镇企业和民营经济,推动沿海开放城市试点,1998年房改,2001年加入WTO打开全球市场。

认为中国投资饱和是伪命题,中国人均GDP约9700美元,仅相当于美国的1/6,而且东西部差异极大,因此投资空间巨大,但不是传统的铁公鸡,而是在新的投资领域:民生领域教育医疗资源仍比较短缺,科技创新领域重大基础性研发仍是短板,城市地上交通四通发达的同时城市地下管网建设仍十分落后┄┄这些都需要公共政策重视,配上新的机制和新的开放。

五、中央政府加大支持微观主体的力度

过去十年,地方政府、企业、居民不断加杠杆,空间已经有限。现在是到了中央政府加大支持微观主体力度的时候了,让微观主体轻装上阵。

中央政府加大支持微观主体力度,主要措施包括:大规模降低企业和居民税费;做实社保账户,提高居民社保水平,让居民安心消费;放开汽车、金融、电信、医疗等的行业管制;拿出一部分好资产进行混改等。

六、当务之急是调动地方政府和企业家积极性

过去几年,防范化解重大金融风险、污染防治、整顿吏治等长期积弊问题取得重大进展,体现了我们制度的优越性,与此同时也带来了另一些新问题,比如地方惰政、企业成本上升、中小企业融资难贵等,解决这些问题不是要倒退回去,而是根据高质量发展的新时代新要求,建立新的机制,比如以高质量发展考核激励地方政府、建立多层次资本市场改善中小创新型企业融资等。

当务之急是调动地方政府和企业家积极性。事业都是人干的,中国过去四十年的成功主要是市场化改革、全球化开放、地方区域竞争和民营经济活力迸发,现在要给地方官员新的激励机制,给民营企业家吃定心丸,这都涉及重大理论创新突破。

原文始发于微信公众号(泽平宏观):新华网|任泽平:最好的投资机会就在中国!

规划问道

规划问道