本文为东南大学建筑学院阳建强教授在2017城市发展与规划大会的“特色小镇规划建设”分论坛上做的报告,报告以徽州地区为例,探讨了基于文化生态的传统村镇保护问题。现将报告做一概略性整理,以飨读者。感谢中国城市科学研究会等主办单位授权并给予资源支持!

一 对传统村镇文化生态的基本认识

针对城市建设现代环境背景下传统村镇文化生态面临失衡的实际状况,十分有必要基于文化生态学理论,将有形的物质文化遗产与无形的非物质文化作为一个整体进行全面保护,突破单一空间保护融入更为宏观的文化生态,建立基于核心价值的文化遗产保护体系,科学有效地传承延续传统村镇地域文化的真实性、丰富性和多样性,走向一种活态的可持续发展。

1 文化生态研究的缘起

文化生态学是在吸取生态学、文化人类学、文化地理学、城市社会学等相关学科的理论营养的基础上,逐渐成为研究人类文化与环境之间相互关系的一门科学。斯图尔德在其理论著作《文化变迁理论》中明确提出了文化生态的概念,重点阐明不同地域环境下文化的特征及其类型的起源,认为文化变迁就是文化适应,强调人类文化与所处的自然环境之间的关系。

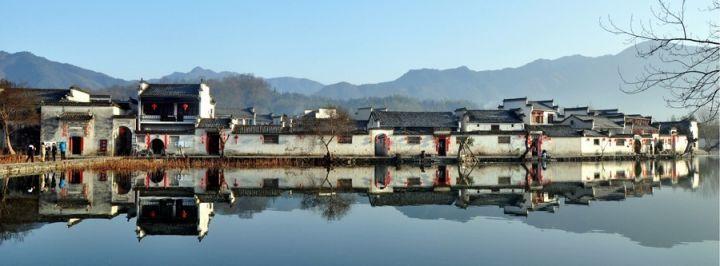

徽州风景

2 文化生态的内涵与意义

文化生态理论引入,将城市文化看成一个完整的生态系统去研究,强调以整体的观点去看待文化遗产包涵的一切有价值的建筑与环境,重视它们之间的有机关系,强调系统的相关性,使文化遗产保护思想与方法发生重大转变。对于遗产保护已经突破了传统的围绕“建筑纪念物”的概念,使遗产保护从注重历史古迹保护转向对历史古迹及其整体的文化环境、网络与生态的保护延续,开始关注文化遗产保护的“关联性”、“整体性”和“系统性”。

3 基于文化生态的保护思路拓展

文化生态保护区的规划为突破传统单一空间保护概念,避免孤立和片面的保护,走向整体保护提供了一种新的思路和新的探索。强调以保护非物质文化遗产为核心,对具有重要价值和鲜明特色的文化形态进行一体化保护,将有形的物质文化遗产如古建筑、历史街区与村镇、传统民居及其他历史遗迹等,与无形的非物质文化遗产如口头传说、传统表演艺术、民俗活动 、礼仪、节庆、传统手工技艺等,以及这些文化遗产所赖以存续的自然环境实施立体的、多层次的整体性保护。

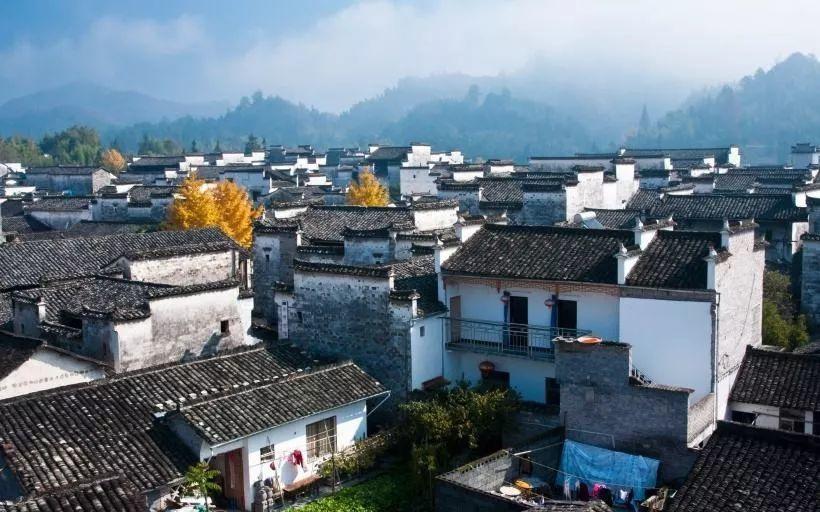

徽州传统民居

二 徽州地区传统村镇保护概况

1 徽州地区传统村镇的文化生态

徽州文化既是徽州的地域文化,同时又是中华传统文化传承的典型,它以徽商为经济基础、宗族为社会基础、理学为核心价值。徽州文化是一种具有高度开放性和强烈凝聚力的地域历史文化,是中华文化活的标本与杰出代表,是中华传统文化资源在标志地域的“全息式”沉淀。

→ 特色鲜明的地域性

徽州独特的地理位置决定了积淀于徽州地区的非物质文化遗产具有鲜明的地域性,体现浓郁的地域特色。

→ 文化积淀的密集性

徽州地区非物质文化遗产的存在密度极高,几乎涵盖了传统技艺、社会风俗、礼仪、节庆等非物质文化遗产锁定义的全部类型。

→ 与文人意趣相容的民间性

徽州非物质文化遗产产生于民间,也主要在民间流传,与众不同的是,徽州文化中的诸多非物质文化遗产具有显著的文人审美意趣。

→ 文化内涵的精辟性

徽州地区非物质文化的精粹性堪为中国农耕社会的电放,由相当一批非物质文化遗产项目代表国家级的技艺。

→ 生生不息的活态化

徽州的非物质文化遗产是劳动人民在长期劳动中逐渐形成的技能或习俗。很多至今还与人们的日常生活紧密结合。

→ 文化生态的完整性

辖区非物质文化遗产相互依存、相互交融的特性明显,天然构成文化生态的完整性,有利于整体性保护。

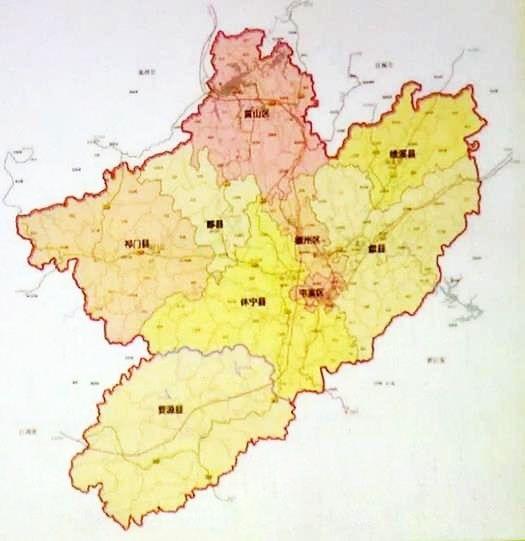

2 徽州文化生态保护区

徽州文化生态保护区是依据《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》设立的第二个文化生态保护实验区,是建立区域性非物质文化遗产整体保护模式的新探索。科学有效地保护徽州地域性文化遗产,维护文化多样性,将非遗、物遗和自然遗产地有机融合,促进徽州文化与经济、社会协调发展,实现古徽州文化空间地一体化保护和区域协调。采用保护为主、抢救第一、合理利用和传承发展四大方针,对安徽省境内“一府六县”内非物质文化遗产项目和代表性传承人,及非物质文化遗产和赖以存续的自然环境进行整体性规划。

徽州文化生态保护区

三 徽州地区传统村镇保护规划探索

1 系统调研、整理徽州非遗名录,针对其特殊价值建立综合评价体系

对徽州非物质文化遗产名录进行全面、系统地调研和梳理,厘清了徽州文化的发展、传承和传播脉络。徽州非物质文化遗产价值是多位和立体的,规划依据其特点将其综合价值分解为文化创造力、文化影响力价值、文化代表性价值、地域特色价值、技能水平价值、历史传承价值和生态环境价值等七个方面,构建包括空间格局完整性、传统风貌真实性、文化生态丰富性和功能活力持续性的评估指标体系,确定综合要素权重,按照综合评估值排序,全面地认识徽州市非物质文化遗产。

确定非物质文化遗产分类保护方式,对保护工作实践具有直接的指导意义:

→ 资料性保护:针对所有非物质文化遗产项目进行的保护方式。

→ 传习性保护:针对保护意义深远、操作性强、群众基础较好的项目进行的保护方式。

→ 馆藏性保护:针对濒临灭绝的,或与现代经济衔接困难、难以依靠自身能力进行再利用和保护的项目进行的保护方式。

→ 生产性保护:针对可以在合理开发和利用中转化为生产力的项目进行的保护方式。

→ 展示性保护:针对有一定群众基础的项目进行的保护方式。

→ 体验性保护:针对地域特色鲜明的表演类、技艺类、口头类项目进行的保护方式。

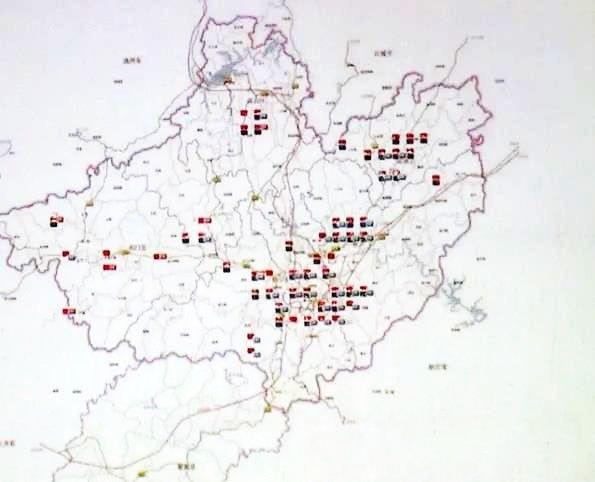

非物质文化遗产保护地

2 基于保护传承前提,探索适合我国国情的非物质遗产合理利用途径

在总体格局上打造2条文化生态发展轴、9个文化遗产密集区,完善徽州非物质文化遗产保护名录体系,建设徽州非物质文化传习基地,保护徽州非物质文化遗产项目代表性传承人,维护徽州传统节庆的存续环境。

重点项目

黄山市和绩溪县开展最能体现徽州非物质文化遗产特色和濒临灭绝、亟待保护的徽州民歌、祁门傩舞、徽剧(徽戏童子班)、徽州目连戏、徽州三雕、徽派盆景技艺、万安罗盘制作技艺、徽墨制作技艺等16个重点项目的保护工作。对群众基础好,市场价值高的徽州三雕、徽派盆景技艺、徽墨制作技艺、等8个项目开展生产性保护,促进保护区特色产业发展。

黄山市设立了一批非遗展示销售区、恢复一批老字号形成非遗知名品牌,打造一批非遗技艺传承基地,培养一批非遗传承人才,同时配合开展非遗宣传交流活动;结合旅游组织多种非遗项目的体验活动,让非遗走进民众,让民众亲近非遗;邀请专家进镇入村,普及非物质遗产保护知识,培育全社会的保护意识。在保护区内开展非物质文化遗产进校园活动,开设大位珠心算兴趣班、篆刻兴趣班等,培养中小学生对优秀传统文化的认可和热爱。

四 小结

做为一个完整的文化生态系统,传统村镇保护行动越来越涉及政治、经济、社会、文化等各个方面,成为一项十分复杂的社会系统工程,需要从认知层面、理论层面、技术方法层面,乃至实施和战略层面做新的拓展和探索;需要突破单一的空间概念融入更为宏观的文化生态,从专业技术领域转向社会、经济、政治、文化交织的综合性领域,建立基于核心价值的传统村镇保护体系;需要强调以人为本,走向动态、积极、包容、多元的传统村镇可持续发展。

报告整理:孙艺文

点击浏览相关主题文章

始发于微信公众号:规划中国

规划问道

规划问道