明代曹学佺在《登涂山绝顶》中描写爬山过程和站在山顶上看江对岸的重庆城:“百折来峰顶,三巴此地尊。层城如在水,裂石即为门”。不长的二十字的诗里讲了城市、山水和人及历史之间的三重关系。

第一层是物质的城与山水之间的关系——坐落在两江交汇山岩上的重庆城,重重叠叠“层城如在水,裂石即为门”。第二层是人与山水、与城市之间的关系,是曲折蜿蜒的登山过程,经由“百折来峰顶”——人在登顶之后的豪情和放眼四望,看郁绿大山,看奔流不息的大水,看大山大水之间碌碌的、灯影明灭的城市。第三层是地点历史与社会过程的结果。区域发展过程中重庆的重要性凸显出来——“三巴此地尊”。也就是说,山、水、城和社会、历史的过程融汇在曹学佺登上涂山顶的一刻,引发他自发的情思和诗意。城市不仅是物的形态、经济的空间或治理的空间。它是整体之中的一个局部的存在。它与整体之间的协调,才能引发人的想象、思辨和创造性的活动,引发对美的经验和感知,意识到自身的存在。

冀朝鼎在《中国历史上的基本经济区与水利事业的发展》中回顾水利治理与国家治理之间的关系。他提出历史过程中由于交通不发达,区域之间联系弱,而控制某些农业发达或水利发达的地区,就有可能征服与统一全国。他把这些局部的地区称之为“基本经济区”,提出秦汉时期以泾渭、汾水和黄河下游的基本经济区、唐宋元明清时期的长江中下游基本经济区,以及长江上游、珠江流域的两个次级基本经济区。在小农社会,地区的农业经济发展与灌溉紧密相关,灌溉治理——水利治理有效率,地区的农业“风调雨顺”、地区内部各亚区、城市之间的联系日趋紧密,各类物品、人员与信息运送与交换相比较其他区域有更高效能。水利——水之利就成了地区与国家治理的关键。两个基本经济区、两个亚区里星罗棋布的城市,就是地区里交通网络里的大小节点,是各类政治与经济中心。基本经济区城市群的构成历史过程中有变化,作为一种遗产,是现代城市群发展的基本背景。

冀朝鼎从“善”的角度,从致用的角度提出“水”与地区和国家治理之间的关系。在“万物有灵”的普遍意识下,传统中国发展出独特的山水文化。它是一种“观念”文化,尊崇自然山水,把自然山水看成有灵魂的存在,可以佑护、滋养或者伤害人类。“青山绿水”是理想的人居环境,“穷山恶水出刁民”是讲不良山水中人的困境。它转换为一种人文的意识和风水的理念。敬“山神”“水神”(或“河神”)既是一种期望对现世利益的保护,更是对山水有一种敬畏之心和崇敬之情。看山望水择良地而居,是现世的趋利避害需求,更是希望吸收山水之灵秀,得以护佑而滋生繁衍。因此它也是一种求“善”的、求致用的文化。微观尺度的致用在于家庭、家族、村落的聚居选址,中观尺度在城市的规划与管理,大的致用在于冀朝鼎谈到的地区的经济发展到国家的治理。在历代的各类方志中,卷首中往往先列有舆图和城图,看山水、水陆交通与城市之间的空间关系;卷一就是星野、山川、沿革和形胜等。理解整体格局、山水形胜历史过程,一直是地方各类官员必要的知识和修养。

为求“善”、求高效率的致用,就需要求“真”,求科学知识与技术进步,研究治理江河的必要知识和切实可行、因地制宜的工程应用技术。历史过程中治理江河的经验与技术(及其丰富的文献)已经成为中华文化珍贵的遗产。或者也可以说,治理江河的文化已经成为中华历史文化中最重要的构成之一。但中国的山水文化不仅仅是观念、理念,或求善、求真的需要,它还是一种独特美学,转换在写意的山水画和寄情的诗词之中。

它来自于现实世界的山水、人、城、乡之间的和谐之美,启发于个体对于外部变化与自身命运的思考和人生的关照;它依托画和诗的技巧形式,经由画境和诗境传递出一种情绪和感受。它在观念上和画纸上纠正现实山水的形态,试图传达一种具有主体意识的理想的山水、理想的人居环境之美,比如北宋王希孟的《千里江山图》、元代黄公望的《富春山居图》、元代赵孟頫《鹊华秋色图》。它也借由山水之境的历史过程、四时景观和瞬间情景,传达作者或忧或悲或喜的情绪和存在意识,比如杜甫的“岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。荡胸生曾云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小”;比如崔颢的“日暮乡关何处是?烟波江山使人愁”。在个体可控的空间实践层面上,山水文化转换为私家园林的治山理水,转化为盆景中的山水微缩景观,进而成为一种情感寄托。

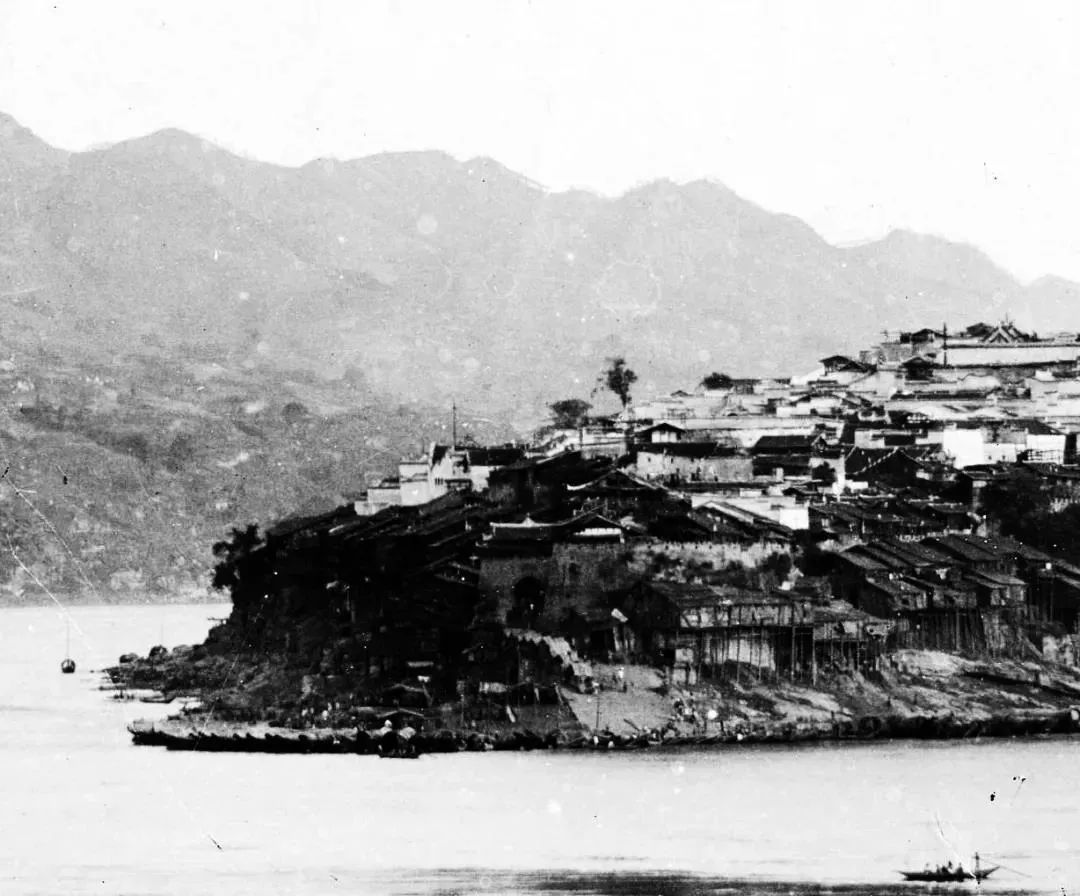

1883年英国人立德溯长江而上来到重庆。为了打通入川贸易的航运路线,他一路观看山水格局中的城镇,一边记录川江水文与各地的商业情况。他有自觉的比较意识。他在《扁舟过三峡》中说:“在欧洲,特别是在美洲,当你凝视最美丽的风景时,那些生硬的人造工程,常常让你兴致大减……甚至作为唯美主义家乡的美丽的日本,现在也是这样;模仿西方建筑及服饰的狂热,形成笼罩在日出之岛上的黑影。但是在这里,在中国偏远的西部,人类与自然的和谐没有遭到人为的破坏……灰白的雉堞仿佛是崎岖山崖上自然的突起物,城墙顺着高山低谷的走势而蜿蜒起伏,并未显出与自然风貌相冲突的痕迹,而鲁莽的西方风格则疏于此道。”

中国传统城市与天地、山水之间的和谐形态,是传统文化的突出表征,也是一个长期未有受到足够重视的表征。传统城市是一个超级巨大的人工物,这一经历多时的、各类人参与、内容复杂的人工物令人惊讶的并不与自然山水之间冲突顶撞,而是与之共同形成一幅“野中有文,文野互敬互补”的优美画面。在城外不远处的山头上修建一座白塔,是对地方风水的修补,是对山水形胜的增强,却也形成一种可辨识的人文景观;城里的大小建筑布局与尺度映射了社会尊卑的秩序;它是中国传统“尊崇自然”“天地人和”的文化与存在理念的外在显现。

进入近代以来,旧的社会秩序日渐解体,原来的生产关系逐渐转型。工业化和城市化的进程改造着旧有的观念、社会和物的生产体系。城市不再是整体中的和谐局部,城市逐渐成为经济竞争的空间、资本生产与再生产的工具;市面上热销着“城市作为经济增长的机器”之类的书;城市不再首要关照和自然山水之间的关系——山水变成了“物”和商品,不再是有灵的存在,效率往往是首要的考虑。技术的进步使得人类自大起来;作为局部的城市与整体之间断裂了,蔓延的城市与城市、乡村之间日益庞大的经济交换网络试图支配一切——它们试图按照自身需要建构一个人造的、全新的“整体”,也就从表征上造成了立德指出的城市与自然之间生硬、不协调的状况,而从根本上导致了人类生存的危机,从个体的精神危机到社会危机到环境危机。城市作为二十一世纪全球人类最主要的工作和生活的居住地,如何在原有的历史山水遗产的基础上,处理与自然、与人之间的关系,就成为一项需要重新审视的关键议题。

第一点判断是不可能回到过去的简单的整体性中。时移世易,过去的城市与山水间和谐优美的状态是过去整体的观念、社会结构、制度、文化与技术等综合的表现。体系之不存而欲求形态的一致是缘木求鱼。但由于传统山水美学在知识阶层中已经成为一种广泛认识和“逝去的美好”,进而在现代城市中模仿、复制旧时的形态就成为了一种各地可见的实践。其基本策略是传统符号的拼贴,而非对于具体的山水与物质形态、空间之家关系的思辨和创造。其中的原因比较复杂,不是单一要素在起作用,比如有地方官员的大力倡导(在“恢复或强化地方文化特征”的思维和口号下),比如将各地的历史作为一种独特的、垄断的生产资料,用于生产出差异性的空间,以换得尽可能高的利润。但在深层次的层面,对于历史的眷念,试图通过复制原有的形态来缅怀、挽留旧时的文化美学,仍然是最重要的因素之一。

如何将传统体系中的美好创造性转化到另外一个完全不同的现代体系中,对于一个民族文化的持续发展而言,就成为了困难而必要的实践路径。它的要点在于摆脱虚空的观念上的主张,需要回到具体的现实生活中,确实发现现实中的真实问题而不为语言和各种宣传信息的遮蔽,创造性将历史文化(比如山水文化)与当代(城市)问题的应对有机结合起来。真实的、积极的文化存在于问题的认识、思辨和创造性处理之中。

整体性是事物发展矛盾的对立统一,是动态演化的辩证过程。过去几十年是城市快速增长阶段,历史的山水文化和现实的青山绿水没有从理念和实践上得到应有保护和重视。“江景房”“山景房”的出现,是将山水景观私有化,将山水景观商品化。山水从根本上是一种人人应享有、可享有的公共品。在历史山水的经验中,任何对山体或水体的动作(如开挖或筑坝等)涉及全体人的共同利益。城市在发展过程中人造物与自然山水之间的矛盾冲突加剧,从次要矛盾向主要矛盾转化。

所谓的“主要矛盾”是多重属性各类矛盾的综合作用结果,既包含人的傲慢与自然环境的退化带来的根本性问题;包含城乡土地属性差异在市场化过程中的各类冲突;也包含在全球化过程中,在新时期将民族文化彰显化的需要;也还有社会极化过程中对于公平公正的呼吁,对于生产公共品和公共品(包括山水)共享的呼唤;以及当下尖锐的矛盾和紧迫危机,即在全球保守主义兴起、全球化市场壁垒增强状况下对内部市场和内部循环的高度需求。在这一状况和发展阶段,历史山水的致用、求真、求美在新的矛盾中将转换为新的、更高形式的致用、求真和求美。在这一新的历史时期,“保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力。良好生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉。对人的生存来说,金山银山固然重要,但绿水青山是人民幸福生活的重要内容①。”

和之前的状态不同,当代问题的复杂性存在于全球化进程中关联的支配性。任何一个地方已经不能在旧有的静态空间中存在,它存在于超越旧有空间领域的各类关联性之中,在动态变化的过程之中。互联网技术和网络社会的浮现增强了当代社会的复杂性。面对复杂状况,吴良镛先生提出“以问题为导向”和“复杂问题的有限求解”的实践路径——在我的理解当中,是帕特里克·格迪斯“优托邦”思想的发展。从个体的角度,面对庞大的、复杂的体系无能为力,却可以将复杂问题化解为有限的关键问题,随时发现具体问题加以改进,在过程中创造性实践,经由点点滴滴的努力促成人居环境的美好。但“以问题为导向”和“复杂问题的有限求解”不能单独理解,吴良镛先生还提出“融贯的综合研究”的方法论。工业社会的方法论是社会分工的方法论,是各自为政、各行其是、各尽其责的方法论。深度社会分工是社会发展的具体表现,也是社会问题存在的深层的和根本的原因。局部只是局部,局部不是整体中的局部,于是社会从根本意义上分裂了(人群只能通过生产机制连接),社会群体间分裂了(人在巨大程度上只是工具)。局部运动形成的问题在局部中不能发现和认识。然而任何的实践都是从局部开始,但局部的实践需要“融贯的综合研究”,需要有整体的意识(尽管这是一个不断趋近的过程)。吴良镛先生说,“科学求真,人文求善,艺术求美。人居环境,贵在融汇”。

吴良镛先生题写的“人居环境贵在融汇”

山水、城市还是人都是局部,是构成整体的局部,是人居环境的一部分。它们要满足从基本生存到文化审美的各个层级的需求。局部的存在不仅在于局部自身,它们相互之间的矛盾冲突和对立统一是历史和发展过程的状况。面对新时期的矛盾冲突,需要转变之前城市强势增长,忽略人的发展,忽略与自然之间、山水之间和谐共处的状况,在承传历史的山水经验的基础上,使得作为局部的当代城市、山水和人之间相互促进,“各美其美,美美与共”。在过程中,作为整体的人居环境如何使得人能够有“自发性”,始终是一个需要思考和创造性实践的根本性议题。

注释:①习近平,在海南考察工作结束时的讲话,2013年4月10日。

参考文献:

作者|杨宇振(重庆大学建筑城规学院教授)

排版 / 陈程

注:本内容授权转自人类居住(ID:renleijuzhu),转载请联系来源公众号,十分感谢作者的悉心编写与分享,版权归原作者所有,仅供交流学习使用。

原文始发于微信公众号(UPDIS共同城市):历史山水与当代城市 —— 一项重新审视的关键议题

规划问道

规划问道