提要

乡村空间规划是新时代乡村空间治理的重要政策。在对不同历史时期乡村治理和乡村空间演变回顾的基础上,提出了新时代乡村空间治理的内涵特征,包括治理形式将更加开放、治理内容将更加系统、空间价值将更为凸显等。在当前国土空间规划体系建构背景下,乡村空间规划作为空间治理现代化的重要手段,需要重新认识其作为协调三农问题的空间平台、优化配置空间资源的基层单元、协调各方利益的磋商平台等作用。以江苏乡村地区的规划实践作为实证研究案例,提出建立镇村布局规划和村庄规划的乡村地区空间规划体系,分别明确县(镇)域的村庄分类和布局,以及村域的用地布局和设施,同时以全域土地综合整治等一系列政策管理工具推动规划实施,为提升乡村空间治理能力提供借鉴。

关键词

乡村空间规划;乡村空间治理;镇村布局规划;村庄规划

(全文刊登于《城市规划学刊》2021年第1期)

本文引用格式:陈小卉,闾海. 国土空间规划体系建构下乡村空间规划探索——以江苏为例[J]. 城市规划学刊,2021(1): 74-81.(CHEN Xiaohui, LÜ Hai. The Rural Spatial Planning under the Construction of Territorial Spatial Planning System ——Take Jiangsu as an Example[J]. Urban Planning Forum, 2021(1):74-81)

乡村治理体系和治理能力基本实现现代化是乡村振兴的重要内容。乡村空间治理作为乡村治理的重要组成部分,其治理水平将直接影响乡村地区现代化发展。当前,国家积极推进新型城镇化和乡村振兴战略,提出了要素市场化流动、乡村产业振兴、农村土地制度改革、科技成果入乡转化等一系列的改革创新政策,将深刻影响乡村空间的重构,也对乡村空间治理提出了更高的要求,带来了更多的挑战。

空间规划作为空间治理的重要基础,是提升国土空间治理能力和效率的重要政策工具(许景权,2018)。乡村地区空间规划作为乡村地区空间发展权的安排,是乡村空间治理的基本准则。当前,新的国土空间规划体系正在建构之中,乡村地区的空间规划如何更好地支持乡村空间治理,为乡村地区的空间发展提供支撑,值得深入探讨。江苏历来重视发挥乡村规划在乡村空间治理工作中的作用,在传统农耕社会就涌现出一批有着良好“规划秩序”的村落,本文基于江苏实践的回顾和总结,结合新时代乡村空间治理面临的新要求,提出乡村空间规划支持乡村空间治理的思考,为推进乡村治理能力和治理体系现代化提供借鉴。

1 回顾:乡村空间治理历程

1.1 乡村治理和乡村空间演变

早期传统乡村治理主要基于血缘地缘关系,后续转向乡政村治,逐步走向多元治理,在此演变过程中,乡村空间也在不同时期呈现出不同的格局特征。

1.1.1 中华人民共和国成立以前:基于农耕文明的乡村自治时期

在中华人民共和国成立以前,根植于农耕文明的中国乡村地区,存在着自下而上的绅权、族权与自上而下的皇权平行运作的“双轨政治”理论(费孝通,1948)。传统村落独特的空间特色往往体现了乡村自治的内在社会秩序。如江苏受传统的农耕文明、耕读文化、士大夫文化等影响,传统村落遗产呈现出“基于山水而出于山水”“多业兼顾、耕读传家”“精致建造、文化传承”“转型蜕变、发展演进”等特征,如无锡礼社村、严家桥村等村落以大姓氏族为社会组织的主导力量,大姓氏族的资金财力、经营方向,直接影响着村落的经济形态,村庄聚落空间分布也呈现出以大姓氏族为核心的模式,在村落中可见宗祠、义庄、善堂、商铺,甚至火龙堂、家塾等公共服务设施(周岚,等,2017)。

1.1.2 中华人民共和国成立至改革开放:以国家统一管理为特征的人民公社时期

中华人民共和国成立后,通过土地制度改革首次将乡村治理纳入国家治理体系中,随后在农村大规模建立“人民公社”,从生产、交换和产品分配等方面全面管理了农村经济(党国英,2008),“政社合一”的治理模式、“三级所有、队为基础”的管理体制以及劳动生产的集体化、军事化特征,使得乡村治理带有明显的强制性(丁志刚,王杰,2019),国家逐步形成了对乡村各项事务的统一管理。乡村生产空间作为人民公社的生产资料,由人民公社进行全面统一安排,农民个人的土地逐步转变为集体所有、统一经营、按劳分配。1958年实行人民公社化后,江苏各地将村镇建设和农田水利建设相结合,建成了一批新的村庄,乡村地区的农田水利、基础设施和公共服务的基本水平都得到了提高。如昆山淀山湖镇红星村在这一时期属淀东公社红旗营,面对逐渐增多的翻建瓦房需求,生产大队统一进行了新村规划选址布局,不但统一了宅基地标准,还基本统一了建房式样。

1.1.3 改革开放至21世纪初:以“苏南模式”为代表的乡政村治时期

中国传统乡村社会的自组织机制在经历了近代化和人民公社运动之后逐步瓦解(张尚武,等,2014),改革开放后,随着家庭联产承包责任制的出现和1982年宪法明确了村委会自治组织的法律地位,国家基层政权退回乡镇一级,基层自治力量重新出现,表现为乡镇政府主导、村自治组织落实的乡政村治模式(施德浩,等,2019)。以江苏“苏南模式”为代表,乡镇企业蓬勃发展,依托良好的集体经济基础,在乡镇政府的监督管理下,村集体对自身公共事务及空间安排往往拥有较大的自主权。一批工业发达村中,如江阴华西村和常熟蒋巷村,随着集体经济的发展不断扩大工业用地规模,村民收入的增加也带来了居住空间的更新发展,乡村公共设施也因此得到了较好的发展,但建设空间的粗放式扩张也给乡村的农业和生态空间保护造成了隐患。

1.1.4 21世纪以来:以提高空间治理效能为目标的政府主导、村民参与时期

为重塑新型城乡关系,21 世纪以来,国家先后提出了新农村建设、城乡统筹、城乡发展一体化和城乡融合发展等战略。这一时期,各级政府逐渐关注提升乡村空间治理的效能,基于城镇化规律和农民意愿优化城乡空间布局的同时,提升乡村人居环境品质,从而推动乡村振兴发展。如江苏在城乡发展一体化战略指引下,省市县镇各级政府共同推进,调动村集体和村民积极参与,陆续开展了村庄环境整治、特色田园乡村、苏北农民群众住房条件改善工作等一系列行动,普遍改善了乡村人居环境。在此过程中,规划对乡村空间的有序布局和品质提升发挥了重要的引领作用,如江苏自2005年以来先后持续组织了三轮镇村布局规划,优化村庄布局,同时开展了村庄建设规划、村土地利用规划等实践,精准配置公共设施,引导乡村空间“精明收缩”。

1.2 乡村空间治理内涵特征变化

1.2.1 相关利益者多元,治理形式需更加开放

随着城乡融合发展,社会资本入乡、外出村民返乡等资本、人员流动对“熟人社会”产生了冲击,乡村地区从传统农村人口流动性较低、相对封闭,走向了更加开放;另一方面,随着村民自治组织的形成,以及各类农业合作社和乡建团体成立,乡村地区各类主体越来越多,对于治理的参与深度和参与方式也越来越多元。乡村空间治理愈发需要村民以及村集体的多元参与,治理形式变得更加开放。

1.2.2 全域空间优化,治理内容将更加系统

乡村空间涵盖了生产生活生态空间,乡村空间治理的重点将由聚落空间转向包含了农业空间、生态空间、聚落空间在内的全域空间重构。一方面农业空间已经突破了原有自给自足的农业耕作规模和出行半径,需要考虑规模农业空间重组;另一方面,在优先推进城镇化的背景下,大量农村人口已经进城进镇,生活空间面临重构(耿慧志,李开明,2020),发展村庄的生活空间品质也面临着迫切的提升需求。

1.2.3 农村土地改革,空间价值将更为凸显

乡村空间治理将突破传统的城乡二元体制。《中华人民共和国土地管理法》(2019修正) 的重大制度突破在于破除了集体经营性建设用地入市的法律障碍,推动了集体建设用地与国有建设用地同价同权、同等入市,城乡空间融合关系有望重构;农村宅基地制度改革试点逐步推进,在一户一宅的基础上,增加了宅基地户有所居的规定。因此,在乡村土地要素流动加大的背景下,需要乡村空间规划对土地发展权进行界定。

2 重构:新时代乡村空间规划的认识

2.1 乡村空间治理与乡村空间规划

2.1.1 乡村空间治理需要走向更加法治

伴随着国家持续深化改革的过程,空间治理一方面要进一步夯实国家的基本权力,另一方面也要切实提高政府对土地使用和空间管理的效能(张兵,等,2014)。同时,随着我国城乡关系逐步走向城乡融合,乡村空间的价值正在发生变化,城乡土地价值有望突破“级差”地租的模式,农民的财产性收入将逐步彰显,这些都给乡村空间治理带来了新的要求,需要处理好公平与效率的问题。因此,进入新时代,乡村地区的空间治理,需要从生产、生活和生态等全域空间进行统筹,制定明确的空间治理与管控规则,建立多元参与的乡村空间治理体系,处理好自上而下的空间管控与自下而上的乡村自治之间的关系,协调好农户利益与集体利益、短期利益与长期利益,确保乡村社会充满活力、和谐有序。可见,乡村空间治理的规则需要从传统以亲情和村规民约为主导转向以现代治理规则为主导,以适应新时代的发展要求。

2.1.2 乡村空间规划是乡村空间治理现代化的政策工具

在当前国土空间规划体系建构背景下,现代乡村空间治理的规则应该以乡村空间规划为主导。国土空间规划实则是空间治理的规则工具,其“对象是人类的各类空间使用活动,是对各类空间使用变化的管控,其核心是协调和解决空间竞争问题”(孙施文,2020)。在新时代背景下,乡村发展的多样性、差异化、动态性,以及乡村治理问题的复杂性、长期性,对规划工作构成了很大的挑战(张尚武,2020)。因此,无论是传统的乡村空间治理模式又或是传统的乡村规划都面临着转型的需要,尤其是乡村空间规划需要在基本认识、主要内容、工作方法等方面进行调整,以更好地适应乡村治理体系和治理能力现代化的需要。

2.2 乡村空间规划作用的再认识

2.2.1 统筹协调三农问题的空间平台

新时代的乡村空间规划应成为统筹协调改善农村人居环境、推动农村产业发展、促进农民收入持续增长的空间平台。一方面,严格保护生态空间和耕地,落实国家生态和粮食安全战略要求,同时,统筹谋划农村产业融合发展,预留农村新产业新业态用地,促进农民持续增收;另一方面,通过合理的镇村布局,优化乡村地区公共资源的配置,有序引导农村人口居住,提升村庄人居环境品质。

2.2.2 统筹优化配置空间资源的基层单元

作为新时代乡村空间规划中的法定规划,村庄规划是实现多规合一和全域全要素用途管制的基层单元,也是耕地保护、生态保护等要求在空间上落实的最小单元。村庄规划需要整合各类规划,统筹落实生态建设、资源保护、产业发展、农民居住、历史文化及特色保护、设施布局等各类需求,优化空间布局,作为国土空间用途管制和核发乡村建设项目规划许可的依据。

2.2.3 统筹协调各方利益的磋商平台

乡村空间规划应成为村民参与空间治理的平台,需要自下而上将村民意愿反映在乡村空间规划中,从而厘清各类空间的关系,制定各类政策工具,协调相关主体之间的利益关系。比如集体经营性建设用地的规模和分布,就涉及到各级政府和村集体的利益协调,宅基地的建房需求涉及到村集体和个人的利益协调等,这些都需要在编制规划过程中,与相关利益者进行充分协商。

2.3 乡村空间规划的框架

2019年,《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》已明确,村庄规划是城镇开发边界外乡村地区的详细规划,是开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目许可、进行各项建设等的法定依据。在乡村空间治理过程中,村庄规划要放在国土空间规划体系中研究,落实县乡国土空间规划约束性要求,对乡村耕地保护、生态保护、历史文化保护、产业发展、土地利用、公共服务、村庄建设等方面做出综合谋划和详细安排,同时要与相关的土地管理政策工具等做好衔接,以便于推动规划更好地落地实施(袁源,等,2020)。

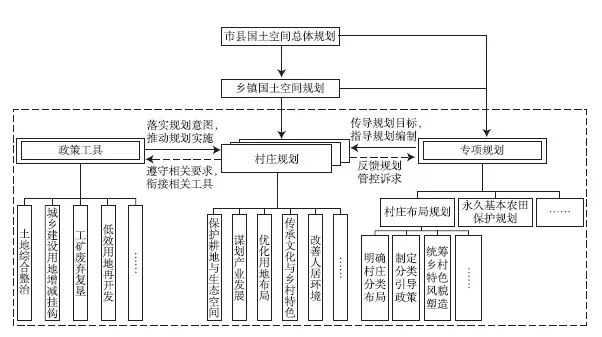

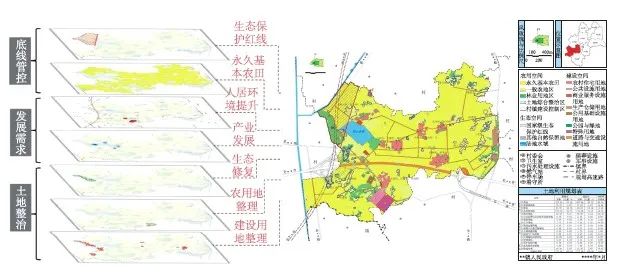

乡村空间的具体安排不能脱离区域发展和城乡关系的整体认知,涉及到永久基本农田保护、生态红线保护、历史文化保护、居民点分类等约束性内容,以及城镇化和人口转移、产业发展、公共服务设施提升、特色塑造等引导性内容,都需要在市县或乡镇层面进行统筹谋划。市县或乡镇国土空间总体规划对于乡村空间的细化落实,可以通过专项规划编制来细化乡村问题分析和规划管理要求,如村庄布局规划需要顺应区域城镇化和人口迁移的发展趋势,结合乡村自身发展基础、农民意愿调查等因素,对自然村庄进行分类,提出不同村庄的规划建设引导要求。另外,推动村庄规划的落地实施,还需要创新谋划并运用好全域土地综合整治等一系列相应的土地政策管理工具(图1)。

图1 乡村空间规划框架

3 实践:乡村空间规划的江苏探索

为了推进乡村治理体系和治理能力现代化,江苏围绕着人多地少、资源紧缺的省情特征,聚焦乡村空间治理现代化能力的提升,实施了城乡规划全覆盖、美好城乡建设、特色田园乡村建设等一系列行动,逐步探索建立了镇村布局规划、村庄规划分级管理的乡村空间规划体系,引导了乡村空间布局优化和人居环境品质提升,通过乡村物质空间环境改善进而推动了乡村空间治理的水平提升。结合国家、省有关土地管理政策改革试点,江苏还进一步探索了村庄规划编制与土地管理政策工具的深度融合,取得了积极的成效和有益的经验。

3.1 顺应城镇化规律,持续优化镇村布局

江苏先后于2005年、2014年、2019年组织编制了三轮镇村布局规划,遴选了一批规划发展村庄,作为乡村振兴发展的空间载体,有效投放公共财政资金和公共设施项目,逐步引导城——镇——村空间的合理分布,在积极推动城镇化的进程中引导了乡村空间的精明收缩和乡村的振兴发展。

3.1.1 优先推进城镇化,促进城乡融合发展

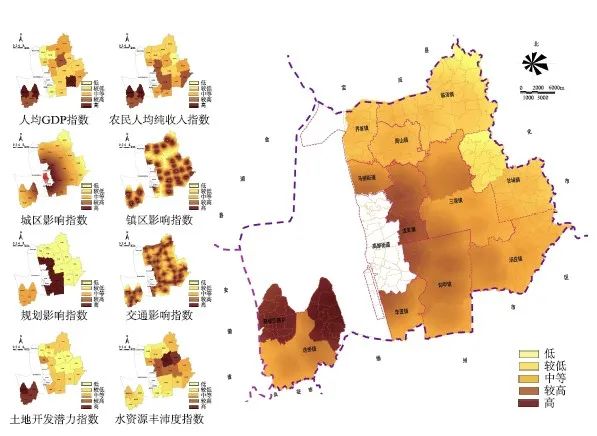

面临着人多地少、资源紧缺的省情特征,江苏始终坚持优先推进城镇化的原则,优先鼓励引导长期稳定从事二三产业的农村居民进入城镇就业居住。规划编制时强调注重县(市)域城乡空间格局和人口迁移变化趋势的分析研判,合理确定乡村人口进城、入镇、留村的比例和分布特点,为开展村庄分类提供依据。同时,强调要在县域层面制定明确乡村分区发展的策略要求,在此基础上综合考虑乡村发展基础、资源禀赋、发展潜力、生产半径、设施服务能力等因素(图2),进一步细化明确不同分区的村庄分类规则要求。自2005 年到2018年间,江苏城镇化率从50.5%增长至69.6%,城镇村人口分布格局逐步优化,城区、镇区人口分别增幅49.66%和41.07%,乡村人口减少34.86%。

图2 某市镇村布局规划通过分区引导城乡空间优化

3.1.2 注重村民参与,充分尊重农民意愿

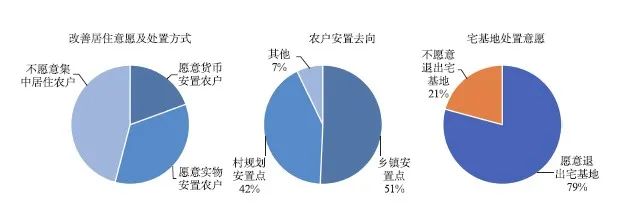

江苏三版镇村布局规划均强调要尊重村民意愿,注重群众参与。2019版镇村布局规划进一步提出以县(市、区)为单位,以乡镇为基本编制单元,按照村级酝酿、乡镇统筹、市县批准、省厅报备的程序,推进规划工作。规划编制过程中,坚持“开门编规划”的理念,引导农民群众参与规划编制全过程,充分保障农民群众的知情权、参与权,积极响应农民群众的关切。围绕“人往哪里去”的问题,各地先期开展了农民意愿摸底调查,准确掌握进城、入镇、留乡的人口规模及分布状况。在此基础上,合理确定村庄分类方案,引导农民按照城镇化规律居住。如,淮安市统计局和国家统计局淮安调查队在规划编制前期开展了涉及农民现状住房条件、农户改善居住意愿及处置方式、农户安置意愿及去向情况、宅基地和承包地处理意愿等方面的调查(图3)。

图3 淮安市农民意愿调查主要结论

3.1.3 优化村庄分类,引导差别化设施配置

考虑到乡村规划政策的延续性,江苏省自然村庄分类从原来的三类(重点村、特色村、一般村),对应国家乡村振兴战略规划要求调整为五类(集聚提升类村庄、特色保护类村庄、城郊融合类村庄、搬迁撤并类村庄和其它一般村庄)。在制定涉农政策、确定资金投放、进行公共设施配置时,优先向集聚提升类村庄、特色保护类村庄和城郊融合类村庄这三类规划发展型村庄倾斜,提升资源配置效率。对于暂时无法分类的村庄,规划采取了“留白”措施,将其纳入“其它一般村庄”,保证了规划弹性。

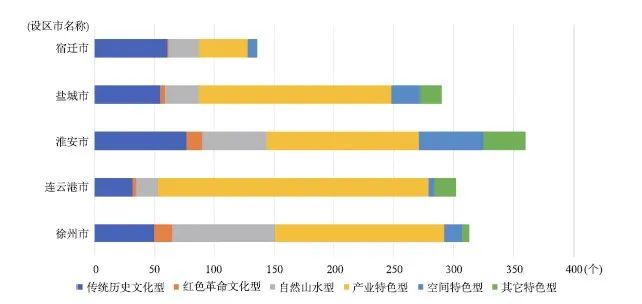

3.1.4 提升乡村风貌,留存乡愁记忆

在引导乡村空间优化的同时,镇村布局规划特别注重保护乡村特色,留存乡愁记忆。镇村布局规划要求注重挖掘整理自然环境优美、历史文化资源丰富、特色产业发展前景良好的村庄,建立不同类型、不同层级的“特色保护类村庄”管控名录,保护好历史文化名镇名村和传统村落,留住乡愁记忆(图4)。在原有形态上改扩建的村庄要注重挖掘、保护和彰显历史文化特色,延续传统空间格局和街巷肌理,保护乡土文化和乡村风貌,同时注入产业发展活力,让乡愁有所寄。对于新建村庄,也要求建设与自然山水和谐共生、具有鲜明文化特色、时代特征和地域特点的新型农村社区。

图4 江苏苏北五市特色保护类村庄类型统计图

3.2 全域全要素管控,探索编制多规合一实用性村庄规划

2019年初,江苏即启动了“多规合一”实用性村庄规划编制技术和政策研究,在全省5个设区市开展了编制试点,并在试点基础上印发了指导全省工作的村庄规划编制指南,加强了全省村庄规划的规范性。

3.2.1 多规合一,强化全域全要素管控

推动规划在乡村地区多规合一、实现全域全要素管控是自然资源统一管理和国土空间规划编制的基础与核心要求(易斌,等,2019)。江苏强调村庄规划要在整合已经开展的原村庄规划、村庄建设规划、村土地利用规划、土地整治规划等基础上,统一规划对象、统一工作底图、统一数据标准、统一工作平台,全面梳理村域范围内“山、水、林、田、湖、草、村”等要素,“锁定”具体用途与边界,明确管制要求,作为协调各方利益、统筹各类要素的空间基础平台。

3.2.2 保护优先,集约高效优化建设空间

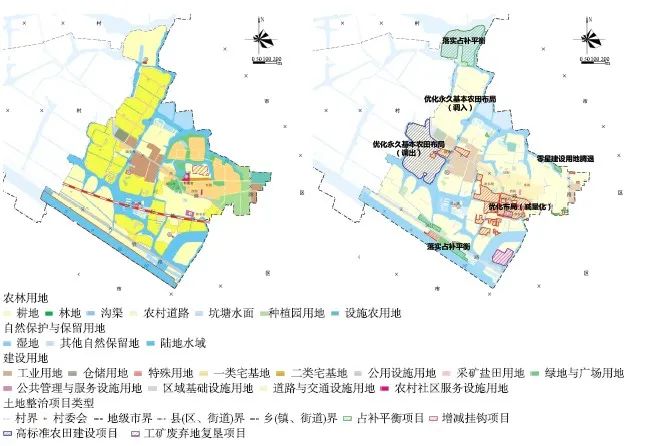

落实国家生态保护和粮食生产安全的战略要求,将生态保护红线、永久基本农田以及其他历史文化保护线、区域基础设施安全防护范围等作为村庄规划的底线要求。在此基础上,综合谋划乡村产业发展,保障村庄人居环境提升需求,统筹优化村域内各类用地布局,全面梳理建设用地分布特征和使用效益,逐步引导外围零散、低效的建设用地集中集聚,有序推动农村建设用地高效、集约利用,引导建设用地减量化。例如,仪征市马集镇合心村村庄规划在自上而下落实生态保护红线、永久基本农田基础上,充分对接镇、村、企业三方,谋划乡村产业,落实村庄人居环境提升需求,优化各类用地布局,引导外围零散建设用地集中集聚,提高用地效率的同时实现建设用地减量10hm²(图5)。

图5 仪征市马集镇合心村村庄规划用地调整示意图

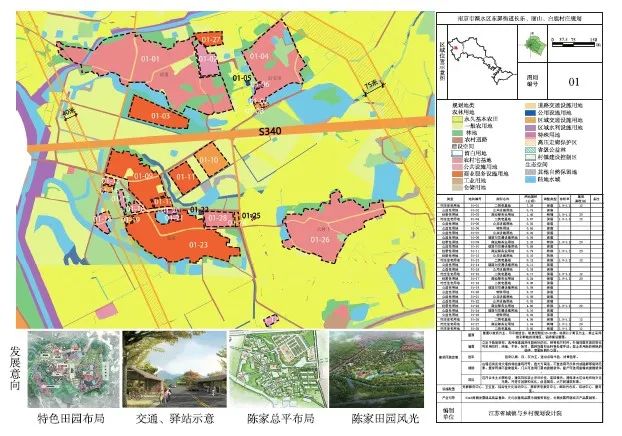

3.2.3 发展赋能,细化管控集体经营性建设用地

《中华人民共和国土地管理法》(2019修正) 明确集体经营性建设用地可以入市交易的背景下,通过村庄规划对集体经营性建设用地入市作出了明确规划安排。围绕乡村产业发展谋划,全面梳理并分析存量集体经营性建设用地的规模和布局特征,统筹确定各类集体经营性建设用地的规模需求和空间布局。在此基础上,参考城市控规的管控方式,详细制定集体经营性建设用地的具体性质、边界、容积率和建筑高度等开发指标。通过合理规划集体经营性建设用地布局和规模,为集体经营性建设用地入市提供了规划保障,为农民增收开辟了新的路径。例如,南京市溧水区作为全省集体经营性建设用地入市的试点地区,在村庄规划中,全面梳理了存量用地,结合产业发展的策划和研究,在落实生态和耕地保护要求的基础上,优化集体经营性建设用地布局,制定详细管控图则,明确具体的用途、容积率、建筑高度、建筑密度等要求,作为后续用地入市交易的规划条件(图6)。

图6 南京市溧水区某村村庄规划图则示意

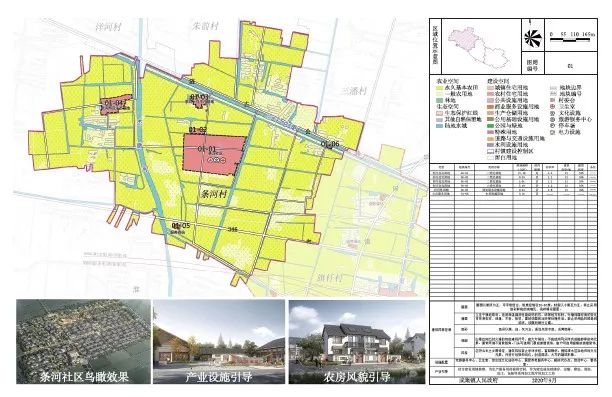

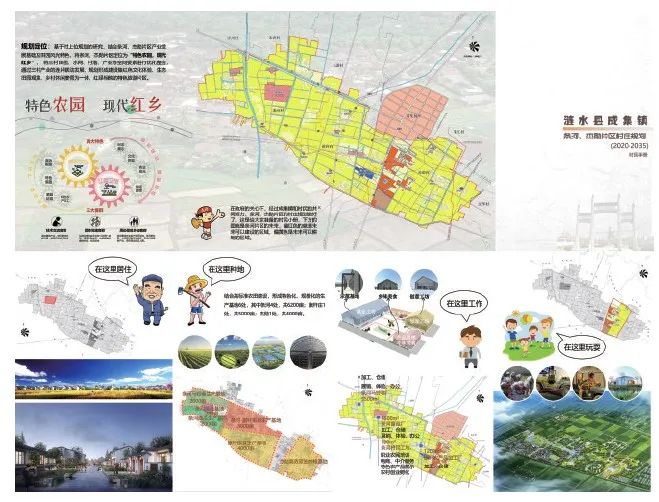

3.2.4 通俗易懂,分类形成简明操作手册

为满足乡镇基层规划管理人员、村集体以及村民的使用需求,与不同主体的技术水平和理解能力相适应,村庄规划成果的表达以图表和简洁的文字来表述,让各类群体能够“记得住、看得懂,好实施、能落地”。其中,面向基层的规划管理者,规划成果采用“前图后则”的表达形式,重点表达与规划管理密切相关的各类用地布局和用途管制要求(图7)。针对村民使用,规划编制公开图则或村民成果手册,以通俗易懂、接地气、活泼的图画和语言表达村庄的各类功能安排、管控要求和建设效果示意等内容,便于村民能够较好地推动并监督规划实施(图8)。

图7 面向规划管理的管控图则

图8 面向村民使用的村民手册

3.2.5 按需编制,弹性选择规划编制内容

由于村庄的基础条件和发展需求不一,规划编制的重点和内容也各不相同。因此,各地在实际编制过程中,结合村庄的发展基础和需求,因地制宜选择编制内容和深度,例如有历史文化保护需求的村庄编制了历史文化保护专篇。有的地区结合村庄的经济水平和建设时序,分步编制,分步报批,先编制近期急需的内容,后期逐步完善,最终实现村域“一张图”。

3.3 创新土地管理政策,推动规划有效落地实施

在贯彻国家相关政策要求的基础上,江苏积极开展农村“三块地”改革、全域土地综合整治等土地管理政策的创新探索,推动了村庄规划实施(何芳,等,2020)。

3.3.1 联动“三块地”改革,开展村庄规划编制与实施

常州市武进区承担了国家农村“三块地”改革试点任务,在试点工作中同步创新了村庄规划编制与实施路径,实现了规划与政策的有效融合。一方面,村庄规划为土地改革政策的实施做好了基础安排,如武进区在村庄规划中明确农民居民点布局、土地征收范围、集体经营性建设用地空间、村庄内部各类土地用途等相关要求,支持“三块地”改革政策的落地实施(图9)。另一方面,通过三块地改革试点政策制定推动村庄规划的实施,例如,通过宅基地改革和土地征收试点,建设农村住房集聚点,打造宅基地改革示范区,提升村庄人居环境;在集体经营性建设用地改革方面,大力推进集体经营性建设用地入市,有效“唤醒”了乡村地区“沉睡”的资源,截止2019年8月,全区实现了8.67万亩(57.8km2) 集体经营性建设用地入市,新增农用地1.34万亩(8.93km2),全部盘活后带来经济效益超过100亿元。武进区的做法被认为是村庄规划和土地政策融合的示范,在村级层面实现了经济社会、产业发展、土地利用、村庄建设、环境整治的“一个规划、一本蓝图”(陈威,等,2018)。

图9 武进区余巷村村庄规划用地布局与实施路径

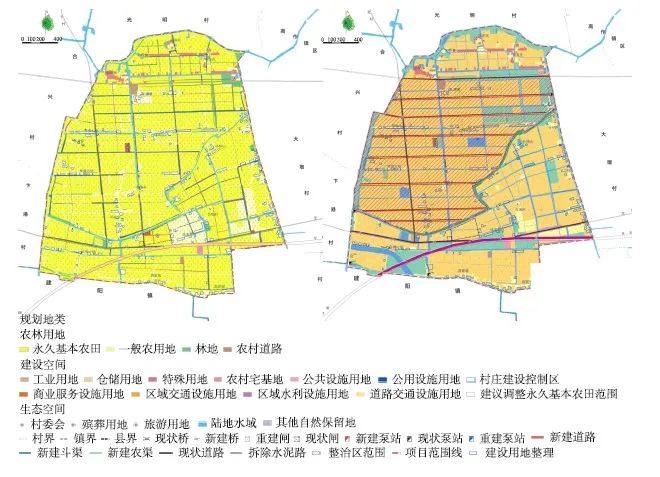

3.3.2 联动全域土地综合整治,推动村庄空间布局优化

建湖县高作镇是全国全域土地综合整治试点,根据试点要求,开展了建设用地整理、农用地整理和生态保护与修复等工程。围绕着全域土地综合整治需求,同步开展了村庄规划编制工作,在村庄规划中重点明确了农村居住空间布局、产业发展空间格局、水系及生态安全格局、道路及市政公用基础设施配置等相关要求(图10)。在此基础上,开展全域土地综合整治实施方案,细化明确农业、生态和建设空间的具体整理要求,形成整治项目库,并通过上图管理、财政投入、资金监管和绩效考核的策略推动实施,有效保障村庄规划的重要意图和目标得以落地。预计项目实施完成后,可增加5%的耕地,全面提升全镇耕地质量水平;可落实和保障100亩左右的农村新产业新业态用地,引导部分农民通过城镇化或进入新型农村社区改善居住环境。

图10 村庄规划与土地综合整治衔接

4 结语

在国土空间规划体系建构的大背景下,随着乡村空间治理内涵特征的变化,乡村空间规划将成为涉农政策统筹的平台。从江苏围绕镇村布局规划和村庄规划的探索可以看出乡村空间需要系统性谋划,一方面县级层面的镇村布局规划统筹考虑了城镇化战略下留村人口以及未来村庄分类,以引导公共财政投入和设施配置;另一方面村庄规划在依据上位规划定位以及约束性指标前提下优化了全域的空间布局,并结合全域土地综合整治等政策工具推动规划实施,提高了土地效率和改善了人居环境。如何更好地形成行之有效的实用性村庄规划,使之成为用途管制和规划许可的有效依据,仍有待我们进一步实践探索。与此同时,伴随着新时代我国国土空间规划理论体系的建构,乡村空间规划的理论方法也有待我们进一步的深入研究。

作者简介

陈小卉,江苏省自然资源厅国土空间规划局局长,研究员级高级规划师

闾海,江苏省城镇与乡村规划设计院城乡规划所所长,研究员级高级规划师

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章 欢迎在朋友圈转发

识别二维码 订阅本刊2017-2020年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

官方网站:http://www.upforum.org

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊):【文章精选】陈小卉 闾海 | 国土空间规划体系建构下乡村空间规划探索——以江苏为例 | 2021年第1期

规划问道

规划问道