通过“一宅两门”,盘活乡村资产,激活村民内生动力,推动整村运营,让农民建设农村,让村干部成为乡村振兴主体。北京绿十字运营团队“农道云巢”落地实践,从一家一户开始,从一块田一片菜园渗透,从一个人一个村组起步。

湖北省十堰市郧西县关防乡沙沟村的村民汪贵银,家中共有六口人:夫妻俩、两个孩子和两位老人,属于农村最典型的家庭。其旧有住宅为当地普通二层民居,一层自住,二层闲置,占地面积约120平方米;院中另有一处50平方米的小平房供两位老人居住。

为了养活一家老小,汪贵银的丈夫长期在外务工,汪贵银在家照顾老人和孩子,打理着家中的两亩土地。但即使夫妻俩一年努力的工作干活儿,所得的收入也仅仅满足家中的最基本生活,富裕小康是他们想都不敢想的。

在郧西县委县政府和关防乡政府领导的大力支持和努力下,特别是在村书记的带动下,成都农道完成规划设计落地,沙沟村有了“结庐在人境,而无车马喧”的胜境。汪贵银的家庭也迎来了新的转机,积极响应政府号召,装修改造自己房屋。房屋改造总共花费14万元,其中3万元左右由政府补助。根据自家的条件和未来经营需求,主要资金用于外立面改造、闲置房屋改造装修、软装等,尤其一层与二层设计成两个门(入口),改造完成后取得了房屋对外的营业许可资格,可以用于经营增加收入。类似的情况,目前全村已经改造了10来户。

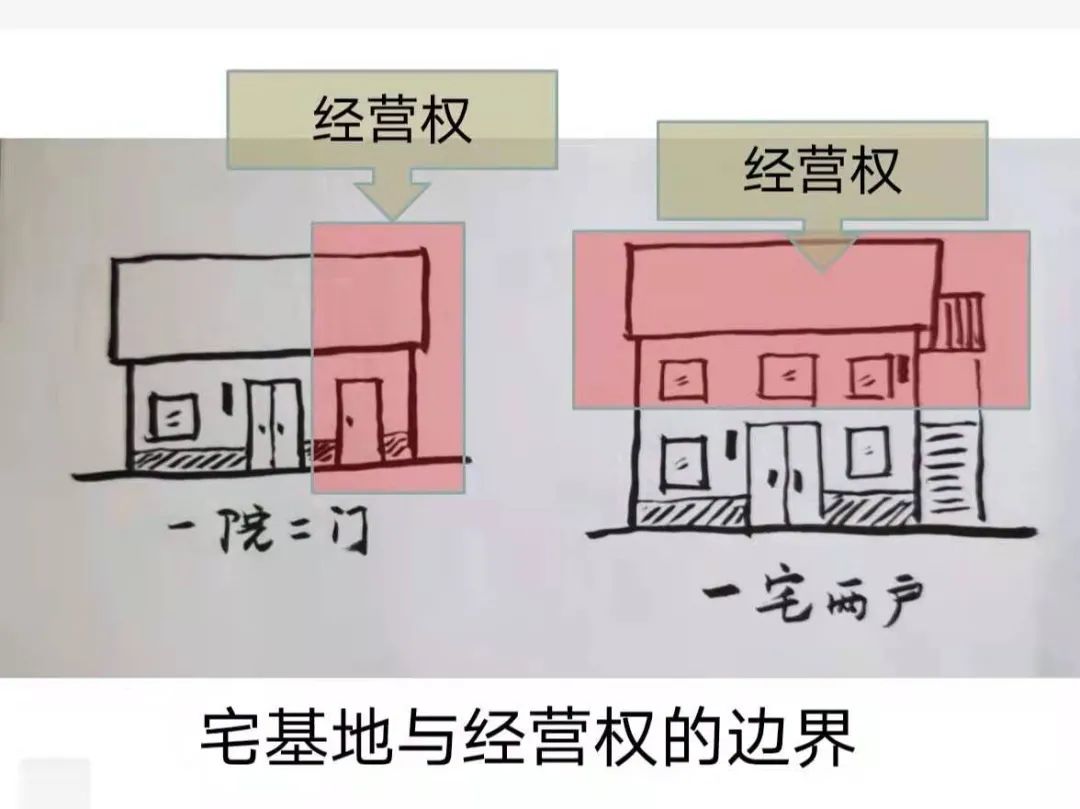

一边是农民手中大量闲置房屋,一边是城市人要体验乡愁、养老度假的刚需,政策拒绝土地与房屋买卖,于是出现了“三权分置”的政策。如何将绿水青山打造成乡村振兴的资本?如何将城乡资源互通,让乡村资源得到最充分的利用,让村民获得最大的收益?为缓解乡村空房资源和劳动力闲置,孙君老师提出了“一宅两门”的“保农旅居”概念,沙沟村的乡村振兴开始实践。

孙晓阳老师一直在说:让农民做产业、生意、品牌就像让僧人上战场,肯定不是正业。我们一定要做农民会做的,村干部想做的,难度不大的事。而不是放弃农村,把农民赶出乡村,拆村并村,流转收购等等,这个方向一定是错误的。引领鼓励农民安居,以农为荣,让他们在乡村看到希望,有自信能乐业,这才是振兴之道。几千年都能安居乐业,怎么到了今天就成了“三农问题”?

这是一个非常难做的项目,前期成都农道李明初带领团队努力推动“全民参与”,后期有北京绿十字再次启动的托管式运营沙沟村,激活农村宅基地,以最小的干预,最小的成本,最大的热情与付出,在县乡村领导力挺之下,把沙沟闲置农房、闲置劳动力、闲置农田与菜园激活,核心是与村书记一起步入整村运营,落地实践、承担风险、合作奉献。整村运营才能真正意义上推动乡村振兴,这是资本的弱项,也是规划设计的弱项,专家学者的弱项,更是政府的弱项。但是,这一定是村干部的强项。

“一宅两门”即一层原居民住,二层另设一个门给游客住,游客与原居住若即若离。未来城市人追求这种亲近自然又有一定私密性的新生活:有农民陪伴,有人照顾,有温度,有乡愁,有田园,有家一样房子……“一宅两门”包括菜园与基本农田,长期租赁与短期旅居都可以。保护了农民宅基地,又适合于城市人旅居与养老。最终目的是打通城乡资产流动,盘活乡村闲置资产,把绿水青山筑建悠然见南山。

农民也欢迎城市人来,因为可以把他们闲置房子用起来,在家也有事做,花最少的钱,利用好农村现有资源,在平凡与生活中找到乡村的价值。这里不是“高大尚”的民宿,没有大师的“设计作品”,更没有景区、田园综合体、康养等花里胡哨的规划设计。这里只有普普通通的农民、农田、农家、勤劳朴实的农妇、为乡村而生的村干部,还有北京绿十字运营团队“农道云巢”的陪伴,沙沟村孕育出“一宅两门“的乡宿、村宿、整村运营,未来村投公司、农宅置业等会随之而来。

村干部感觉这些理念适合乡村,实事求是,量力而行,农民也很愿以参与,政府也非常支持。这一次不是设计师与政府推动,而是由村干部与农民发起的“把农村建设得更像农村”,这应该是孙君老师心中的乡村振兴,也是农民心中的乡村振兴。

村干部也发现越是普通的农村越有价值,越是有农民的村价值越高,越是由成都农道李明初设计的农村越像农村。原来农民往城市跑,现在市民渐渐地回流到村,成为农民喜欢的新村民。村里有老人、小孩、菜园、养鸡、养猪、土狗,左右邻居来来往往,这种“花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开”的生活不仅杜甫老先生喜欢,李明初与代娟、李强与孙晓阳、村长助理孙君与村书记卢从信也喜欢,何况今天的新村民呢?

一个全新的沙沟村,以普通人家“一宅两门”为业态的村宿成为乡村振兴中最适合城市人需要,又让农民充满自信的家园。

原文始发于微信公众号(北京绿十字):农宅置业•推动“一宅两门”

规划问道

规划问道