都江堰二王庙震后抢救性保护项目——戏楼修复保护工程案例

作者:王帅,张荣

工程背景

戏楼位于二王庙中轴线中心地带,是二王庙主殿——大殿、二殿的正门,是都江堰二王庙的重要的文物建筑组成。2008年5月12日,四川发生里氏8.0级特大地震,二王庙古建筑群遭受了非常严重的破坏。地震中戏楼完全震毁,是二王庙乃至整个汶川地震中受损最为严重的古建筑。在戏楼的修复保护工程中,工作组对震后场地、留存构件进行详细的勘察研究,结合对戏楼震前资料的搜集整理,形成戏楼复原设计的依据。

戏楼震前原状

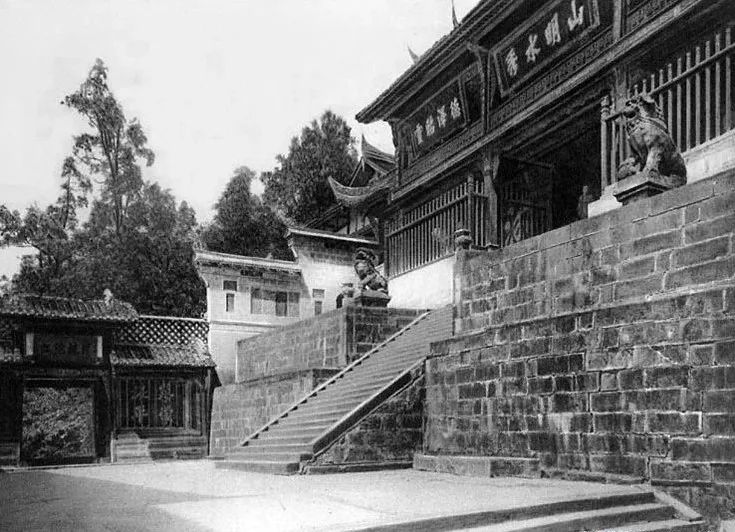

根据史料记载,戏楼建筑的始建年代为康熙四十五年(公元1706年)。但按二王庙的历史格局演变关系研究,当时的建造可能是对原有山门的改造。自康熙年间至清末,二王庙至少遭受过一次灾祸,导致大量殿宇重建,但当时戏楼是否被毁并重建不得而知。

1925年二王庙遭受火灾,戏楼也因此被毁,导致1927年之后戏楼这组建筑的重建。汶川地震之前的戏楼及两翼建筑组群应为民国年间这次重建的结果。

通过1909年左右Ernst Boerschmann拍摄的历史照片与震前状况的对比可以明确,在民国期间的这次重建,戏楼的位置和外观均有较大的变化。

图/戏楼历史照片

图/戏楼震前照片

遗址勘察

二王庙戏楼、东西连廊、东客厅在“5.12地震”中完全塌毁,构件沿陡坡塌落,大木构件折断、劈裂严重,小木构件、瓦件基本完全破损。

图/震后戏楼场地

西客堂建筑未倒塌,柱根滑动错位,大木结构整体向西略微倾斜,瓦顶基本完全滑落,墙体、小木震损严重。

图/西客堂震后

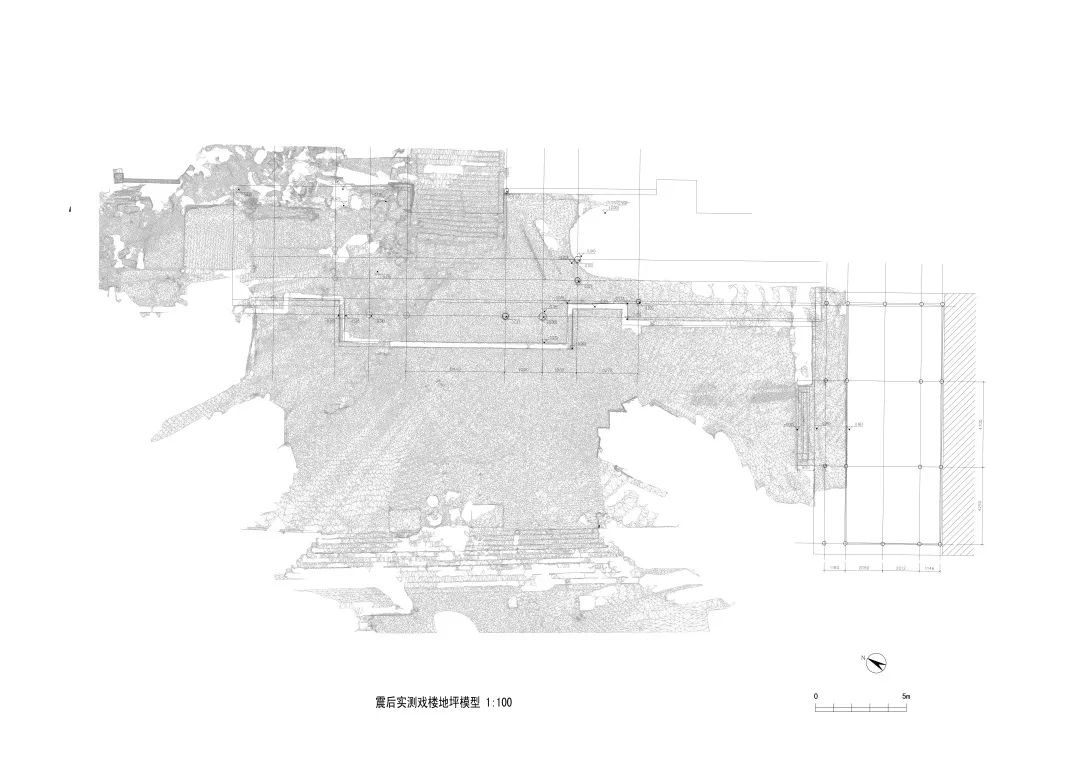

戏楼现存地面明间东侧、东侧连廊及东客厅受地震影响,塌陷20~60厘米,地面铺装完全碎裂被毁;戏楼明间西侧地坪高度及柱础基本保持震前状况,地面铺装残损较为严重。

对现有场地进行现场实测,未受到地震明显影响而保留的柱础共有五座,位于戏楼东北角及西连廊,经过仔细观察发现每座在柱心位置留有人工刻凿小眼,以该眼为基准点测量现存平面数据。

图/残留柱础

图/左为现场勘察,右为三维激光扫描图

本次针对戏楼地坪现场测量还进行了平面标高测量,以戏楼西北角柱础为标准,测量了戏楼现状保留的所有柱础、地平面(包括受地震影响塌陷的地面),排水沟,以及看楼等建筑地坪标高。

图/震后残留

尺度推断

由于戏楼已经完全塌毁,仅能依靠现状场地测量(柱础分布)及对原有测绘结果进行推算。

图/震后实测图

|

|

原始尺寸(毫米) |

计算尺寸(寸) |

推测丈尺(寸) |

推测数据(毫米) |

|

戏楼次间开间 |

2050 |

64.9 |

65 |

2054 |

|

连廊尽间开间 |

1900 |

60.1 |

60 |

1896 |

|

戏楼中柱 至脚柱进深 |

3155 |

99.8 |

100 |

数学 |

表/现存柱础柱网尺寸实测推测

|

|

原始尺寸(毫米) |

计算尺寸(寸) |

推测丈尺(寸) |

推测数据(毫米) |

|

戏楼总开间 |

9500 |

300.6 |

300 |

9480 |

|

戏楼总进深 |

6450 |

204.1 |

200 |

6320 |

|

戏楼中柱 |

3250 |

102.8 |

100 |

3160 |

|

连廊总开间 |

15735 |

497.9 |

500 |

15800 |

|

东客厅总开间 |

13200 |

417.7 |

420 |

13272 |

|

东客厅总进深 |

6377 |

201.8 |

200 |

6320 |

表/戏楼建筑主要柱网尺寸原测绘数据推测

对戏楼、东西连廊、东客厅留存主要大木构件进行测量,尤其测量榫卯尺寸,以核实本营造尺度推断。

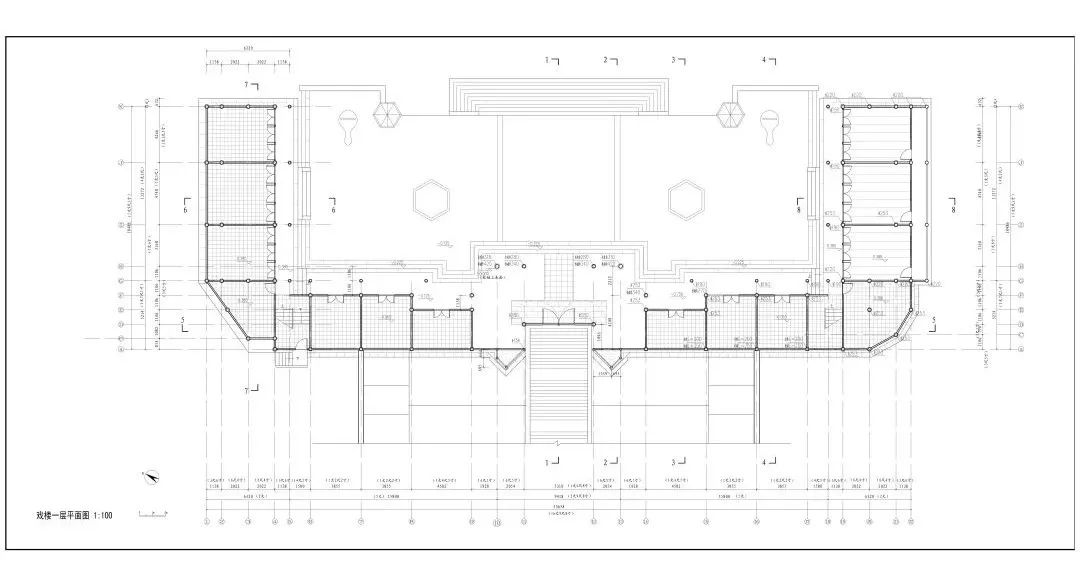

经过比较推算,戏楼及连廊、看楼整体布局符合《清工部工程做法》,以丈尺寸为基本单位进行设计及建造,经推算其建造基本单位为:1营造尺=316毫米,基本与清代营造尺(320毫米)吻合。

经推算,戏楼总开间3丈,总进深2丈,东连廊总开间5丈,东客厅总开间4丈2尺,总进深2丈。戏楼及其配楼的总平面布局非常吻合该营造尺模数。

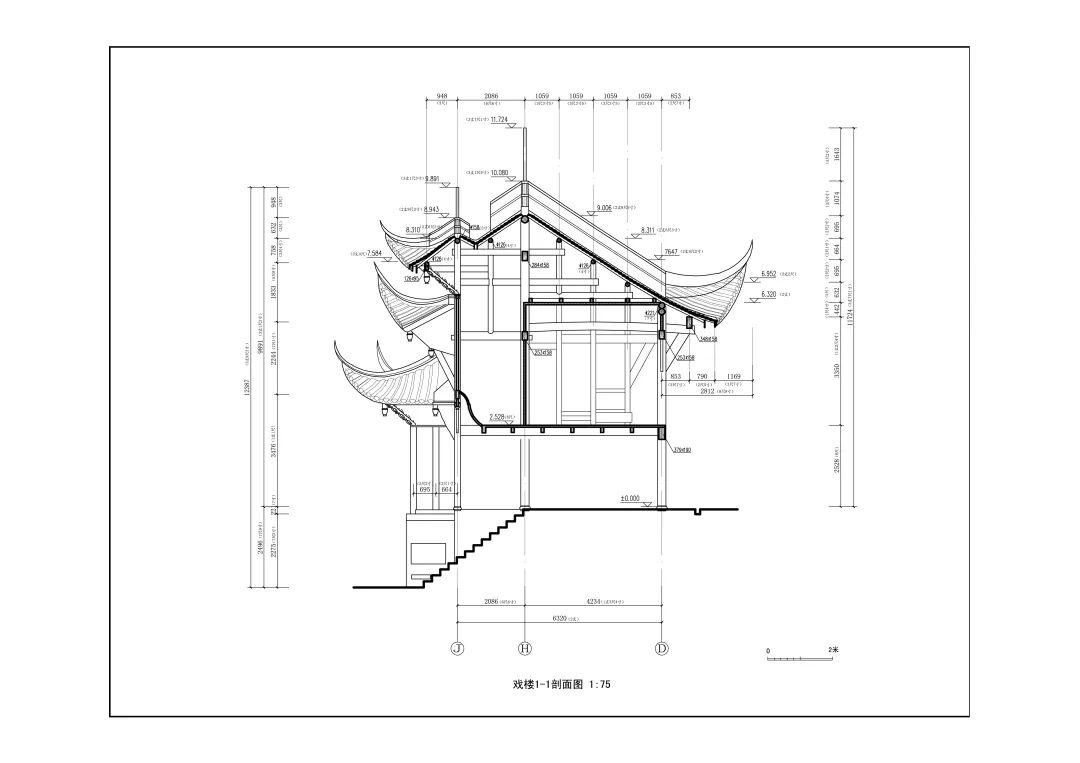

戏楼等建筑的其他开间、进深及标高尺寸也吻合此尺丈规律,戏楼明间宽1丈7尺,次间宽6尺5寸,进深两进各1丈,戏楼一层楼地面高8尺,戏楼部分檐檩高2丈,山门部分檐檩高2丈4尺。整个建筑尺度规整,非常符合316毫米为1营造尺的模数制度,这为戏楼结构尺度复原提供了准确的标准,具体尺寸见勘察图。

图/勘察平面图

图/勘察剖面图

图/震前模拟模型

图/戏楼流线分析

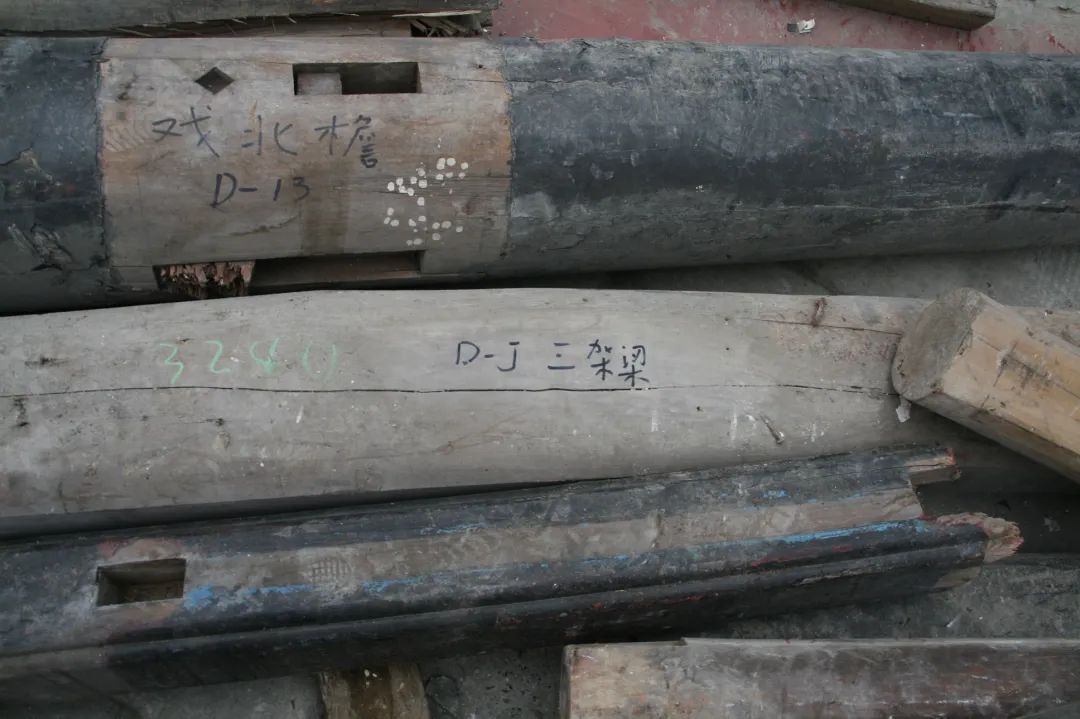

构件清理调查,位置判断和维修做法

对所有戏楼、东西连廊、东客厅大木构件主要大木构件进行勘察,初步考察主要大木构件40余件,将调查结果列入表中(表略)。

所需调查内容:

1. 测量所有构件尺寸。

2. 对所有戏楼区域留存构件进行判断,根据构件形制及原始塌落位置判断构件首先判断构件是否属于戏楼及东西连廊、东西客堂。对属于戏楼及东西连廊、东西客堂的构件根据构件类型(基础、大木、小木、砖瓦)及所属建筑进行分类。

图/左为对构件进行分类标注,右为对构件进行分类标注

3. 对分类后的构件进行残损及强度判断,区分为以下三类:

(1)完好构件(可以在复建工程中直接使用的构件)

(2)局部残损构件(可以通过加固维修继续使用的构件)

(3)残损严重的构件(无法继续使用的构件,但可以做为构件复制的依据)

图/可直接使用的构件

图/加固后可使用的构件

图/左为震后断裂构件,右为构件劈裂

保留无法辨认位置的构件,以便将来在施工过程再次判断利用。

图/无法辨认位置的构件

(该部分详见原文附表:戏楼、东西连廊、东客厅大木构件构件调查表)

特殊部位的做法推断——斗栱等

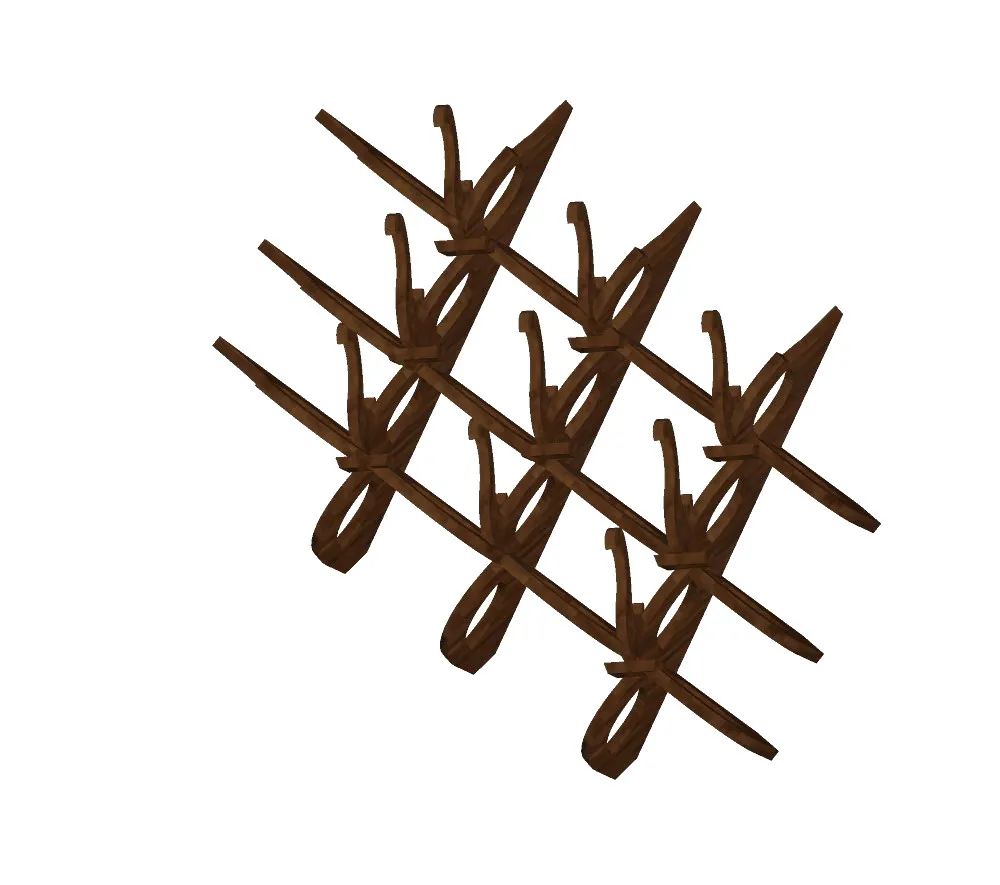

装饰构件:花栱是戏楼最重要的装饰构件位于檐下,形式上起到模仿斗栱的效果,但无结构作用,造型比较独特,极具地方特色。据地方专家介绍,这种花栱形式俗称“凤凰巢”,比较少见。二王庙戏楼上的是震前留存的典型实例。但关于此处实例,据说也是老木工的传人模仿的,根据对残件的调查,很多构件链接不用榫卯,而用铁钉。此外,周边区域中有类似实例的仅有青城山山门,并且是仿照二王庙的样式做的,很多地方进行了简化,也没有二王庙戏楼转角部位的做法。

图/花栱

受地震影响,戏楼的花栱全部散落,现状仅留存部分花栱破碎构件,根据构件外形区分,可以分为大致三类构件:

构件一:斜45°构件,该类构件为花栱主要支撑构件,分为两种,为前一种的三倍长度;

构件二:垂直装饰构件,主要作用为装饰性;

构件三:小斗,相当于斗栱中斗的作用斗的作用,连接斜45°及垂直构件。

图/花栱震后残留构件

实验拼装:拼装依据已有测绘图纸(但缺少花栱大样图),戏楼原始照片,及在调查过程中发现青城山山门所使用的花栱实例做为参考。以花栱残件在地面进行组合拼装,基本拼合出戏楼南立面二层东侧花栱。

图/花栱震后拼接

花栱基本构造:花栱为连接挑檐檩与普柏枋之间的装饰构件,构件分为三层,以构件一的长构件为基本连接构件,直接连接挑檐檩与普柏枋,构件一的短构件将长构件垂直连接,每处连接处以构件三——小斗相连,在每个小斗上再安装构件二进行装饰。

花栱位于额仿之上,层层出挑,上接挑檐仿。外型上的层层出挑的栱其实是在一块完整的木版上制作出一层层栱的形式,再由多块这种木版以十字交叉的形式形成空间的井字形结构,最后于十字交叉点上再嵌入鹅形木板,其下以类似平盘斗的梯形木块装饰。不像官式做法——斗与栱是单一构件,由斗支承栱的方式层层出挑,以承上部构件,花栱则是形成一个体系,只作为外部装饰所用而已。

图/花栱模型

花栱留存构件占构件总数的40%,去除碎裂无法继续使用的构件,约有20%的构件可以继续使用。

残损致因分析

根据有关部门提供的资料,5-12大地震在都江堰区域的烈度约为九至十度,加速度峰值约为560gal,地震持续时间一分二十秒。

根据震后二王庙现场勘查的情况,在二王庙区域建筑,特别是沿山体等高线方向布置的墙体倒塌和歪闪方向总体上为东南方向。

同时,通过对现场勘查发现,戏楼明间以东台地塌陷非常严重,故而导致戏楼区域成为二王庙残损最为严重的区域。戏楼及两侧连廊,东侧看楼完全塌毁,西侧看楼大木结构变形严重。

图/编壁受挤压变形、抹灰剥落

图/地震导致的大木残损

█ 残损致因归类

根据此次的现场勘查和分析,可以将导致本次维修对象在地震中出现诸多残损问题的原因大致归纳为以下几类:

戏楼正好位于二王庙地震断裂带之上,戏楼明间东侧受地震影响,整体塌陷200mm至1000mm,该地质破坏直接导致戏楼等建筑的垮塌,还导致整个戏楼护坡的松动,塌陷。

之前的不当干预

主要问题可能在于后期戏楼所在台地的改造中没有采用较为牢固坚实的做法。从东南侧垮塌的基础来看,显现出当时填充方式采用了大量散碎的建筑废料。

已有的残损

主要包括木构件材质上的残损如虫蛀和糟朽,以及构件结构体系上震前出现的残损,如拔榫、移位、变形甚至可能有劈裂、断裂等。对于前者,主要的诱因是建筑保存环境上的不利状况,整体环境的温湿度较高,白蚁虫害的普遍性等,同时也有部分建筑的小环境带来的更加不利的环境因素,如背靠边坡等。对于后者,则是震前的维护制度及方法可能不到位造成的。

图/左为西客堂大梁扭曲变形,右为西客堂柱根糟朽严重

结构的整体不利因素

通过考察和比较本次维修的对象,可以发现,二王庙现存建筑的形态变化多样,其中部分建筑长宽比、高宽比较大,相对来说整体结构的抗震性能不很有利,再加上部分建筑自身荷载分布导致中心相对偏高,下层竖向支撑结构又相对单薄。以上因素使得此类建筑在地震力影响下更容易出现倾斜、歪闪等较大程度的结构形变。而通过建筑间的横向比较,也可以基本证实这一点。虽然最终导致这些建筑出现较大幅度的整体形变甚至垮塌还有其他相关因素,但从将来加强二王庙建筑整体的抗震防灾能力来说,需要在维修中适当考虑对有此类结构不利因素的建筑进行适当的结构加强处理,或相关的防范措施。

构造上的薄弱环节

虽然传统木结构在抗震上有较优越的性能,但从此次勘察中分析可见,二王庙建筑中仍有一些传统或震前的构造做法被证明是建筑中的薄弱环节。其中最典型的是砖柱和其他构件交接上的构造处理、柱或柱础与台基之间的处理方法、建筑跨度过大而用材偏小、檩与檩之间未作榫卯处理、柱梁之间的分段式处理方法、后期修缮时对构件交接关系的粗制滥造、屋脊的构造做法和瓦面的构造做法等。对于此类构造上的薄弱环节,维修中应进行探讨,并采取必要的方式对其适当的改进或加固。

不利的空间位置关系

从此次勘察对象的受损过程看,周边物体受损后的变化给建筑本体带来的影响也是较为普遍和严重的。主要体现在临近山体护坡墙体的建筑,由于相邻非常近,护坡墙体出现倒塌形变后,直接导致其上建筑的塌毁。对于此类状况,维修中一方面需要考虑对相关的每一个对象自身的加固处理,同时也应考虑对这些细小的位置关系的调整。

修缮措施

修缮及复原过程中保持传统材料、结构关系和建造工艺,保证结构体系的完整和有效;对维修后的日常维护工作的重视,以保障建筑材料力学性能的长久延续。

█ 对震损构件处理

构件分类辨识

根据构件形制、尺寸及震落位置,对戏楼及其配房建筑构件进行分类分拣,并按位置及类型分开堆放。

图/残损构件分类

构件残损判断

对构件受到的震损情况进行判断,是否存在劈裂、断裂、破碎等硬伤;

对构件原有材质情况进行残损判断,是否存在严重的腐朽、虫蛀、顺纹开裂等材质损伤;

无严重震损(无劈裂、断裂、破碎的构件)及无严重材质损伤的构件可以作为复原修缮的备选构件。

原始构件的选用原则

对于构件材料基本完好,并能较明确判断出原始位置的构件,在复原工程中使用原始构件,此类构件数量约50件;

对于构件材料基本完好,但无法明确判断准确原始位置的构件,按照构件类型在相应位置上使用,此类构件数量约60件;

对于存在受地震破损严重或具有较为严重的材质损伤,但能明确判断出原始位置的构件,尤其是具有雕刻或油饰彩画的装饰性构件,按照该构件材料、形制及装饰复制更换原有构件,原构件妥善保存,此类构件数量为3件;

对于具有较为严重的材质损伤,并且无法判断原始位置的构件,将具有雕刻或油饰彩画等装饰性构件妥善保存,其余部分尽量作为原材料使用。

图/现场分析

█ 新做构件

新补充构件做法原则:

对于原构件残破严重无法继续使用的构件,按照原材料、原工艺、原做法复制该构件;

对于已经丢失的原构件,根据相同位置的原始构件,及设计图纸进行复制,复制必须使用原材料、原工艺、原做法,尤其对于具有雕刻、灰塑、花栱等装饰性或具有地方特色做法的构件,聘请当地有经验的老工匠参考照片等原始依据进行复制。

图/构件恢复

█ 维修措施中对地震灾害的预防

建筑基础的加固及防护策略:

对处于不稳定状态的戏楼所在平台及下部坡体,需进行地质加固,保证整体的地基环境牢固;

图/平台加固

对于人工基础部分的加固,需针对不同建筑的具体情况逐一处理,总体策略是,加强回填基础的稳固度,保证建筑单体基础各部位强度的统一和稳定,不发生不均匀沉降,并加强柱底基层对柱体的承托能力;

对于因后期更换小柱础或使用砖或水泥等仿制柱础,造成对上层结构承托缺乏足够的保障的,应按传统规格更换柱础,以保障建筑在地震力作用下的小幅度移动有可靠的支撑。

建筑主体结构的加固和建筑之间关系的处理策略:

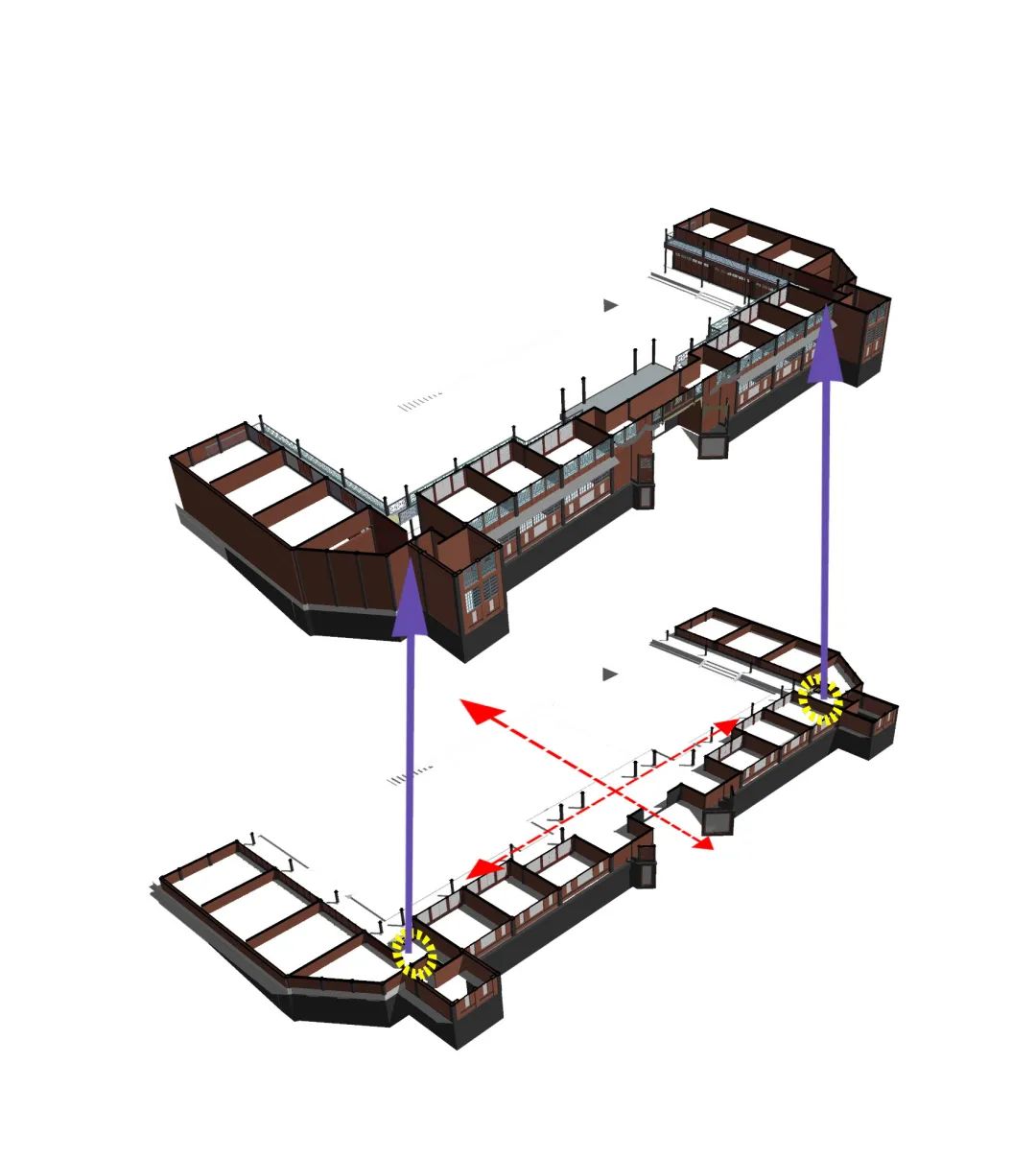

戏楼建筑组群建于临坡地带,在整体结构上横向延展长,纵向重心较高,上部荷载较大,空间位置和结构体系上有多种不利因素,且其位于二王庙上下交通要道,一旦倾倒对人员安全威胁极大。经由推测分析,原有戏楼及两翼建筑在主体结构承载力上又弱于其他现存建筑。因此根据灾后保护的总体原则,应适当加强戏楼两翼承重构件的断面尺寸以保障结构安全。在恢复传统结构体系、构造工艺的同时,应重点保证横向结构构件在整体结构抗震性能中的拉接作用,并采取必要措施防止建筑滑落或倾覆。

震前戏楼及两侧看楼之间的整体链接应是后期添建的结果,导致原本相互独立的三座建筑连为一体,相互依靠和拉接的受力关系同时存在,加大了建筑间变形影响的相互作用,在大的地震力破坏下可能成为不利因素。因此应借鉴现代建筑中变形缝的概念,将三组建筑在结构上适当脱开。同时,两拐角的连接处作为纵向交通的重要功能,需要保障其抗震能力,在构造上应适当加固,同时在与相邻建筑的关系上进行柔化处理。

部分薄弱环节节点的加固及构造补强:

通过此次灾后对二王庙现存建筑的总体勘察可以基本判断,大量原有木结构的交接方式在抵御地震力时有较明显的优势,出现的残损形变并不导致对建筑的严重损伤;

对于勘察中发现的个别结构薄弱环节,以采取改善原有木结构榫卯交接方式为优先方式,尽量避免施加铁活等加固方式,即便采取,也尽量避免将节点改为刚性节点,保持原有木结构节点相对的可变形量;

对屋面脊饰及瓦面的安装工艺,采取可借鉴的传统方式增加适当的补强加固构造做法,加强瓦面和脊饰的牢固程度。

工程实施

工程实施中,戏楼的复原设计坚持文物保护建筑的真实性原则,将震前历史照片、图纸、周边相似建筑作为复原参考依据,通过现场测绘、对震后残存构件的清理和调查进行尺寸推算。修复中尊重传统工艺,最大限度地使用了原有材料,恢复传统工艺做法与风貌形式。戏楼修复保护工程完工后,获得专家及公众的一致认可。经过科学严谨的研究,戏楼完全恢复了原有的高度与尺度,从外观上,基本完全恢复了地震前的原有状态。工程通过地质加固预防地震灾害给文物建筑造成的影响。工程在兼顾文物的真实性与完整性的同时,为该文物的长久存续,提供了保障。

震前

震后

2010年

2021年

图/工程获奖:2010年国家文物局优秀文物保护工程特别奖

相关链接:

*本期编辑:顾芸培,排版:廷廷,审核:魏青,张荣

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【学术分享】都江堰二王庙震后抢救性保护项目——戏楼修复保护工程案例

规划问道

规划问道