本期作者:于洋、吕宁、雷娴

图/6月25日,在庆祝中国共产党百年华诞的重要时刻,习近平总书记带领政治局同志参观北大红楼、参观瞻仰丰泽园毛泽东同志故居,并主持政治局集体学习发表重要讲话,来源: 网络

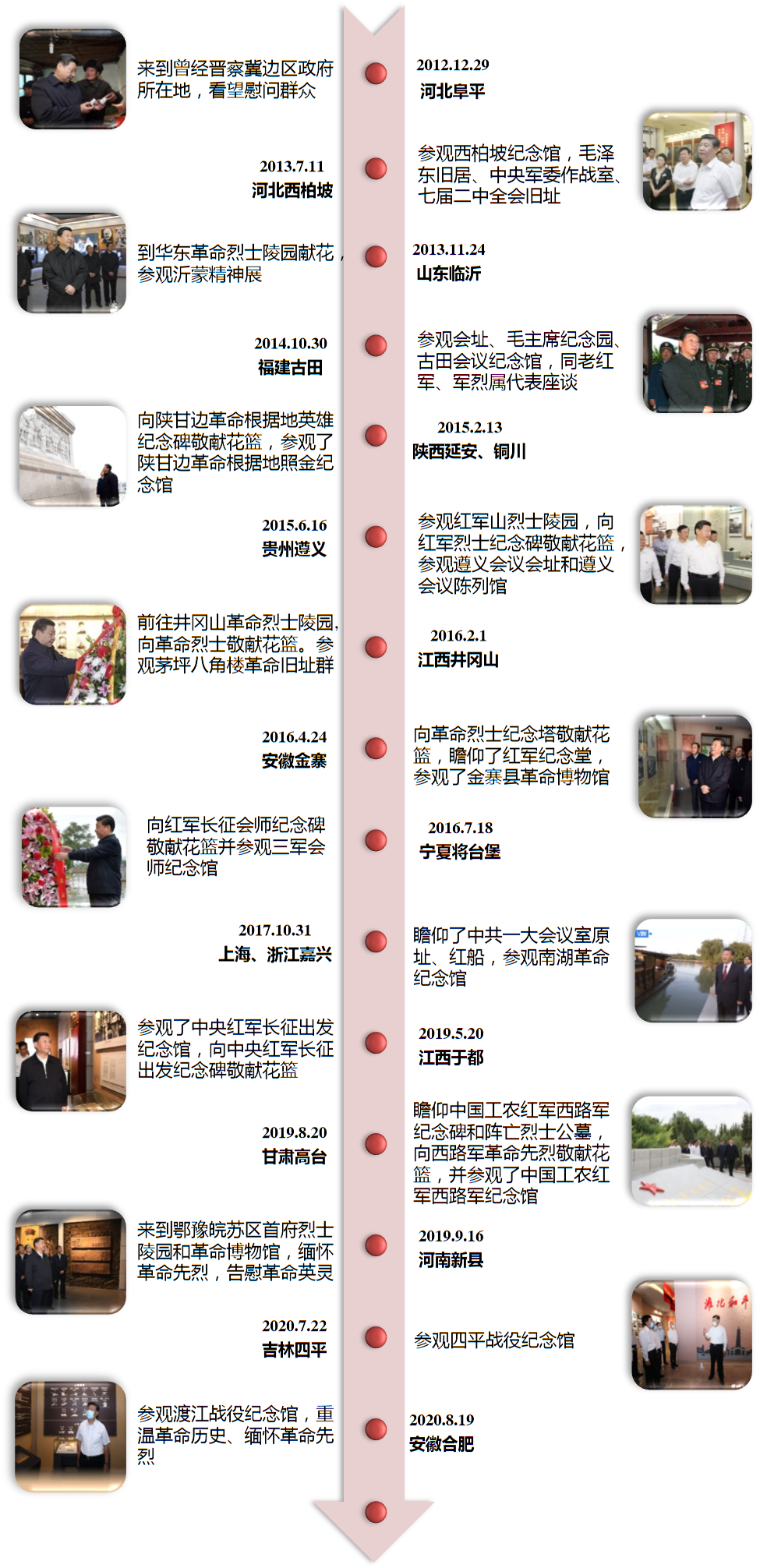

图/十八大以来,习近平考察革命老区的“红色足迹”,并多次在重要场合中对传承红色基因、弘扬革命精神作出重要指示

项目背景

近年来在文旅融合的大方向下,我国文物保护利用的发展重心已由以往的散点式项目转变为跨地区、跨级别、跨类型的线路型、片区型集群项目,国家文化公园、国家文物保护利用示范区、区域文物总规等新热点纷纷涌现。在项目视野与层级得到提升的同时,也更加强调了文物保护利用项目在区域资源整合、规划层次构建、文化体系传承、遗产活化利用等方面的重要性。

图/长城、大运河、长征国家文化公园建设方案,来源:www.gov.cn

图/第一批国家文物保护利用示范区创建名单,来源: www.gov.cn

图/三山五园国家文物保护利用示范区创建范围,来源:网络

革命文物的保护利用也不例外:为深入贯彻党的十九大精神——党中央关于建设社会主义文化强国的要求,进一步做好文物保护利用和文化遗产保护传承工作,尤其是充分发挥革命文物在开展爱国主义教育、培养社会主义核心价值观、实现中华民族伟大复兴中国梦中的重要作用,2018年中共中央办公厅与国务院办公厅印发了《关于实施革命文物保护利用工程(2018-2022年)的意见》,将“革命文物集中连片保护利用工程” 作为重点项目,以集中连片、突出重点、国家统筹、区划完整为原则,提出建设革命文物保护利用片区,并将另行确定公布革命文物保护利用片区分县名单,由此开启了革命文物保护利用发展的新局面。

图/中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于实施革命文物保护利用工程(2018-2022年)的意见》,来源: www.gov.cn

作为对该文件的积极响应,由中宣部、财政部、文旅部、国家文物局四部委联合陆续公布了两批革命文物保护利用片区分县名单。其中,第一批以土地革命战争时期的革命根据地为主体,共确定包括川陕片区在内的15个片区,涉及20个省、645个县;第二批是以抗日战争时期的抗日根据地为主体,并统筹考虑红军长征、西路军、东北抗日联军的革命史实和中国共产党领导西藏、新疆人民的革命活动,共确定了22个片区,涉及31个省、988个县。自此,全国37个革命文物保护利用片区正式确立。

图/第一批及第二批革命文物保护利用片区分布

革命文物凝结着中国共产党的光荣历史,展现了近代以来中国人民英勇奋斗的壮丽篇章,是革命文化的物质载体,是激发爱国热情、振奋民族精神的深厚滋养,是中国共产党团结带领中国人民不忘初心、继续前进的力量源泉。中国共产党领导人民在艰苦卓绝的革命斗争进程中,形成了以井冈山精神、古田精神、苏区精神、长征精神、延安精神、西柏坡精神、沂蒙精神等为突出代表的革命精神,内涵丰富、意义深远,成为中华民族精神的重要组成部分。川陕革命根据地(川陕片区)是土地革命战争时期、由中国共产党领导的中国工农红军第四方面军在川北陕南建立的苏维埃政权区域,如今保留了大量能够反映这段伟大历史的革命文物遗存,在全国范围内的革命文物遗存区域中具有相当的代表性。

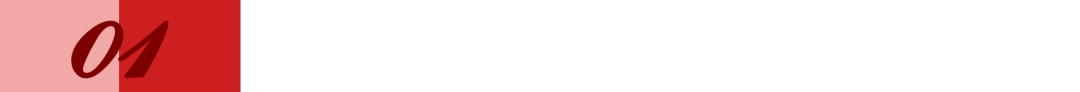

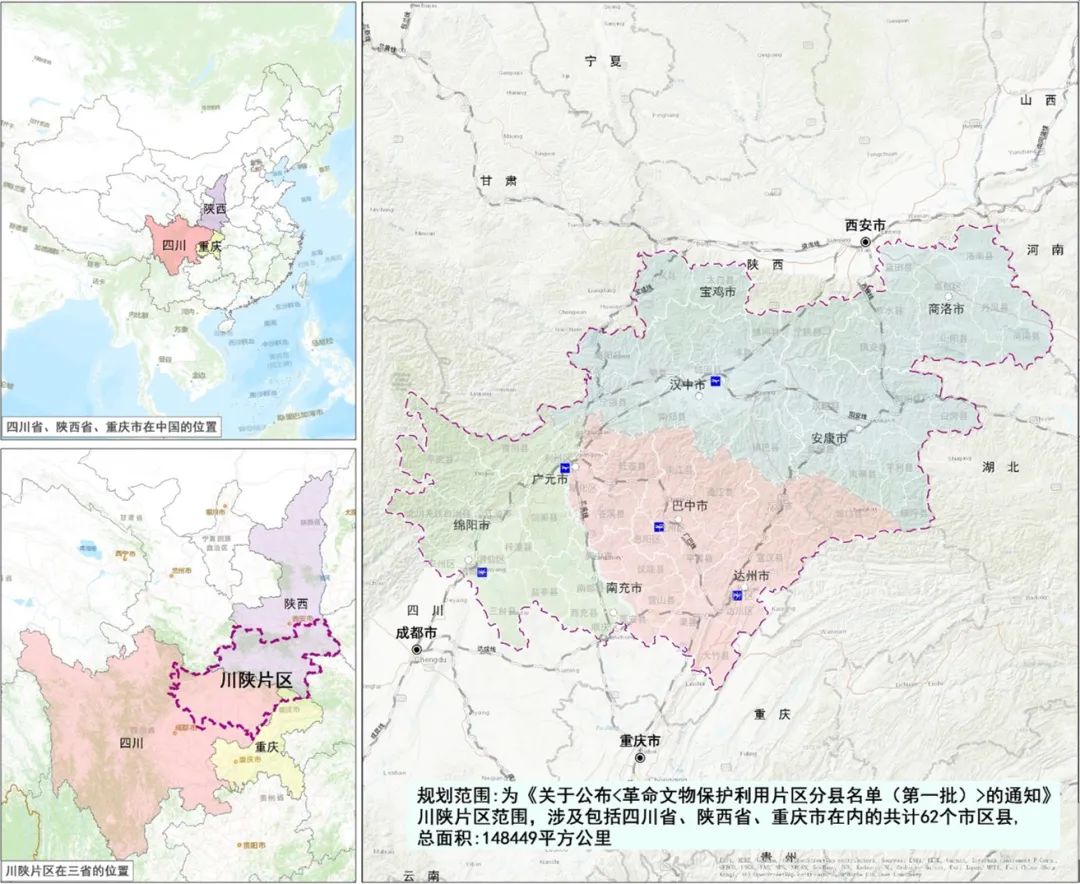

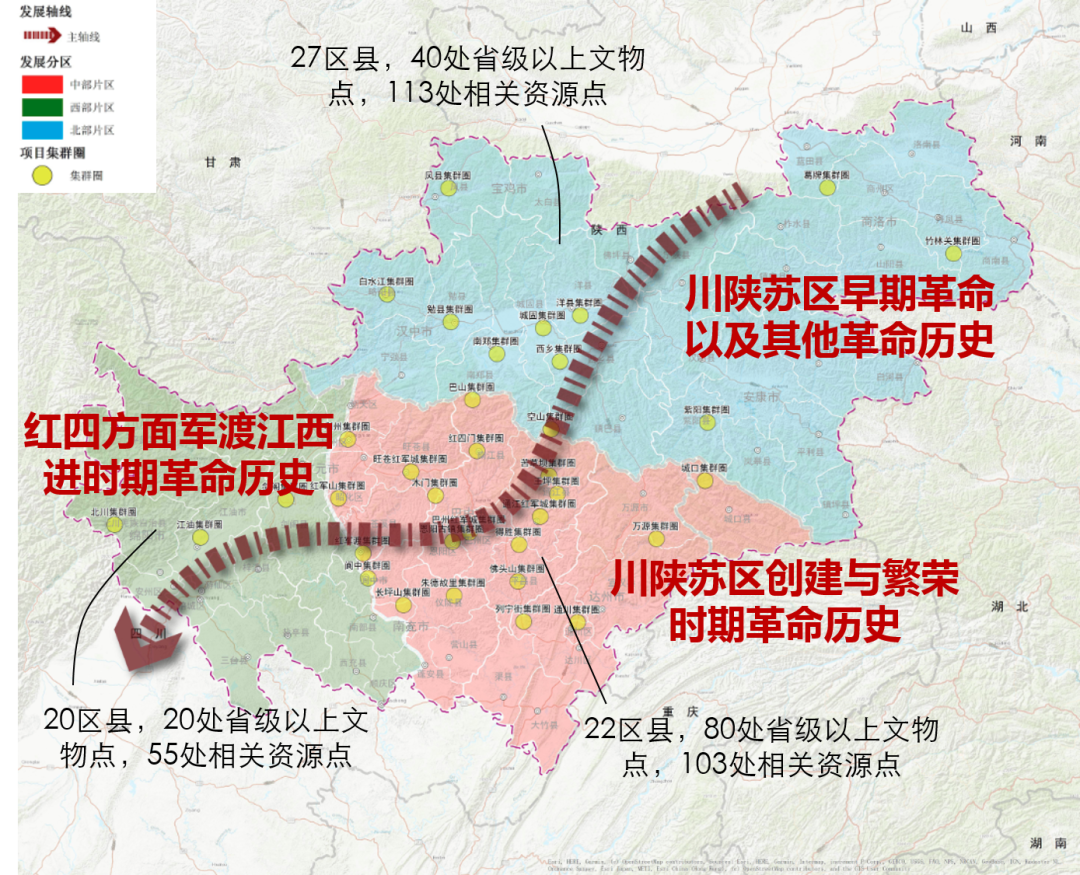

川陕片区涵盖了四川省东北部以及陕西省南部的广大地区,是地处秦巴山区的革命老区,属于经济欠发达地区,但在历史文化格局上却拥有得天独厚的优区位势:北面与陕西秦陵兵马俑等秦汉文化及延安革命圣地相倚靠、西面与四川三星堆遗址等古蜀文化及长征革命片区相毗邻、南面与重庆大足石刻巴蜀文化及红岩革命片区相衔接。川陕片区作为南北纵贯川陕两省、东西联通成渝双城的文化连接点,在串联区域文化脉络、盘活带动经济发展方面起到关键性作用。以片区各级革命文物保护与管理水平的整体提升为基础,以川陕革命文物及四方面军活动路线为抓手,可以将区域内的特色旅游目的地整合起来,以不同主题的文化线路有机串联,实现文旅融合,使川陕片区成为全国革命文物保护利用的示范性成果。

图/川陕片区文化格局区位

川陕片区革命文物保护管理规划,是在国家文物局和省文物局的指导下,由四川省文物局牵头,联合陕西省文物局、重庆市文物局共同组织编制。该规划项目由北京国文琰文化遗产保护中心、陕西省文化遗产研究院与四川省考古院合作编制。该规划是国内自革命文物片区公布以来率先启动规划编制的一批项目,对革命文物片区保护管理有相当的积极意义和探索性,也希望对其他革命片区有所示范和启发。

川陕片区革命文物的重要价值

川陕片区范围包括陕西南部、四川东北部以及重庆北部,共涉及10个地级市、62个县市区,总面积14.8万平方公里。

图/川陕片区地理区位

1932年10月,由徐向前、张国焘领导的中国工农红军第四方面军在第四次反围剿斗争失败后,被迫从鄂豫皖苏区向西转移,由秦岭进汉中、进而南下川北建立新的根据地。通过两年多的斗争,红军在川陕苏区站稳了脚,根据地得到快速发展,红军队伍也由入川时的一万多人壮大到了八万余人。1935年初,为策应中央红军北上,四方面军开始向西进攻;4月撤离了川陕根据地,开始长征。片区现存的革命文物绝大部分都是在这两年多的时间里产生,并且成为这段革命历史的见证。

图/川陕片区根据地时期革命历史脉络

图/川陕片区价值核心梳理

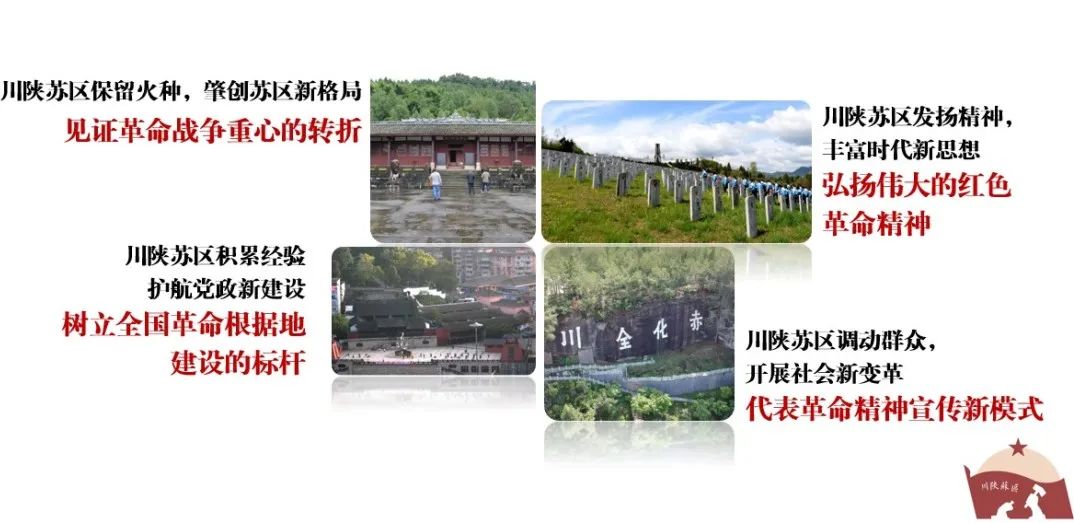

通过对历史的梳理,在听取了党史、战争史专家意见的基础上,我们将川陕片区的价值总结为四大方面。首先,川陕片区见证了土地革命时期战争重心的转移:数次重大会议、各阶段战役反映了成立、发展和最后战略转移的过程,将中国苏维埃红色版图扩大到遥远的中国西部,改变了土地革命战争中期全国革命根据地的布局,更为根据地建设和后期抗日民族统一战线的形成奠定了良好基础,推动了中国革命形势的发展。作为土地革命战争时期连通中国南北大本营的桥梁,川陕苏区对全国红军长征的胜利起到了桥梁和策应、掩护的作用,对中央革命根据地及其他革命根据地的革命斗争起到了鼓舞、支援的作用,为把革命大本营定在大西北创造了条件,并为党在从土地革命向抗日战争的过渡期间保留了一支强大的武装力量。

第二,川陕苏区树立了全国革命根据地建设的标杆:红四方面军在川陕苏区内建立起了较为完备的各级党、政、军政权机构,使其成为在中央革命根据地之外中共尝试局部执政最为完备的根据地。执政期间,川陕苏区工农业生产迅速增长,经济繁荣发展,各项社会建设事业日渐完善,人民生活水平得到提高。还培养造就了一大批治党、治军、治国的领导干部和各方面人才,对加强我国政权建设具有十分重要的现实意义。

第三,川陕片区代表了革命精神宣传的新模式:片区内保存着红军石刻标语、革命报刊文献、红色戏剧和歌谣等大量红色文化资源,为苏维埃政权的建立和范围的扩展、红军队伍的壮大、军事斗争的胜利、土地革命和其他一切建设起到了独特的宣传、动员和教育作用,是属于全社会宝贵的精神与物质财富。

这些红色物质与非物质文化遗产,孕育了“智勇坚定、排难创新、团结奋斗、不胜不休”的红军精神,把革命真理和共产党的主张传播到川陕边,为革命战争的胜利赢得了深厚的群众基础。

最后,川陕苏区精神不仅传承了中华民族古典精神的精髓、丰富了中华民族精神近代的革命目标,更是中华民族文化在实现现代转型和伟大复兴的现代化之路中的重要历程,同时它吸收马克思主义精华,是中国近代革命战争年代的核心价值所在。川陕苏区精神是中华民族在新民主主义革命时期形成的精神财富,是建设中国特色社会主义的思想资源,更是以爱国主义为核心的民族精神的伟大传承。

面临的挑战与解决策略

川陕片区革命文物价值内涵深刻,区域优势明显,各类资源丰富,但在团队数次详细的实地调研和走访后,发现该片区面临的挑战不容忽视。

首先,在文物认定和保护方面,缺乏对保护对象清晰、明确的认知与界定。在我国不可移动文物的分类体系中,革命文物属于近现代重要史迹及代表性建筑并且占有很大比重,但长久以来一直缺少对革命文物的明确定义。各地在进行革命文物认定的过程中,普遍缺乏一套能够准确界定文物时空背景与主题原则、明确文物类型范围的系统性的认定标准,导致出现革命文物漏认、错认、定级不准等情况,甚至将革命文物与近现代文物混淆等同,使文物价值受到忽视。目前川陕片区革命文物的保护对象认定标准尚需进一步确立,片区革命历史与革命精神的全部内涵不能得到全面、准确的反映。

第二,由于经济水平不发达、保护资金争取困难、保护队伍力量薄弱等客观原因,片区革命文物普遍缺乏必要的保护修缮,文物整体保存状况欠佳。据统计,所有139处革命文物中,总体保存状况较好的占不到一半,多为国保和省保,其他部分省保、几乎全部的市县保和其他文物点均表现出中度或严重的残损,保存状况堪忧,真实性和完整性都受到威胁。与此同时,由于革命文物的类型丰富多样,建筑、遗址、石刻等不同种类的文物所反映出的病害问题及程度都各不相同,保护工程缺乏质量标准和评价体系,一定程度上也提升了保护工作开展的难度。

第三,区域统筹协作管理机制尚未建立,在跨区域的横向层面,相邻的省、市、区县等同级行政单位之间缺乏针对革命文物管理上的交流与协作,导致保护与利用理念不统一,各自的经验没有得到共享及推广;在跨级别的纵向层面,各级文物主管部门中针对革命文物的专职管理机构以及纵向管理体系的建设环节薄弱,对革命文物在保护、管理、利用方面的特殊需求难以提供有针对性的解决方案。同时,现有的管理能力也有明显不足,存在人员配置少、专业技术水平有限,遗产保护专业素养薄弱等问题。

第四,展示利用对象过于局限,区域展陈体系尚未建立。目前片区中各省、市、区县内的革命相关展示资源仍然以单点展示为主,大多是以建筑旧址、组群、以及有一定规模的纪念性设施、烈士陵园等作为主要对象,缺乏对战斗遗址、红色标语、交通设施等非建筑、小尺度文物资源的利用结合;同时也偏向于利用级别高、区位好的革命文物,缺乏对所有文物资源的统筹考虑,区域展示体系网络尚未建立。在主题定位和展示方法上,也呈现内容重复、重点模糊、层次不清等问题。

根据实地调研和数据统计结果,川陕片区认定为革命文物的139处省级以上文物点中,62处文物点开放参观,展示方式基本以文物实物展示、历史场景复原以及博物馆展陈为主,利用模式比较单一,设施也多有陈旧。

另一方面,川陕片区内丰富的历史文化、自然资源与红色文化关联度较低,缺乏统筹规划和配合利用。相关的红色产业也尚在起步阶段,红色品牌尚未成型。

图/巴中市 通江红军石刻标语群

图/巴中市 红四方面军总指挥部旧址

图/巴中市 红四方面军烈士墓

图/广元市 木门会议旧址

图/广元市 红四方面军强渡嘉陵江渡口遗址

图/汉中市 何挺颖故居

鉴于此,为使川陕片区成为构建全国革命文物保护传承体系的重要支撑、革命老区“红绿结合”生态文明建设的典范、革命资源利用体系示范区和红色文化产业发展引领区、三省市文化旅游融合发展的先行地带、全国革命文物保护利用片区中保护利用总体规划与建设工作的先锋实践区域,项目确定了“保护先行,多级管理;优化布局,区域协作;红绿结合,文化互融;整体提升,产业融合”作为总体规划策略,为确保规划目标和意图的顺利实施,工作团队决定建立三级项目层次:

-

片区总规层次:以国家文物局指导下的川陕片区革命文物保护利用总体规划作为顶层,旨在提纲挈领地明确川陕片区革命文物的总体发展目标、宏观管理体系设置、分类保护原则和策略、空间格局规划和总体利用思路,并根据宏观策略和三省联合机制制定明确的行动计划和项目库;

-

各省规划层次:以各省在片区中的革命文物保护利用规划作为深化,上承总规思路,旨在对四川省革命文物的具体问题给出保护、管理、利用方面的针对性措施,建立点线面结合的红军文化园体系,并列出具体的工作计划;

-

方案层次:以规划确定节点的保护利用方案作为实施对象,根据规划思路,选取两个重要红军文化园节点,完成详细展示利用方案设计,并指导项目落地。

图/川陕片区规划总体空间布局

图/南龛山红军文化园规划方案总平面(过程版)

回顾与远望

自2019年项目启动以来,在各级文物部门领导的指导与所有规划编制团队的通力合作下,川陕片区总规在四川省巴中市、陕西省汉中市召开了两次阶段成果研讨会,得到了三省文物主管部门的肯定,并在该规划的基础上推动了三省川陕片区革命文物保护利用合作协议的签订。

图/疫情肆虐期间,chcc团队与陕西省文化遗产研究院同仁们开展网络讨论会议

图/2019.11巴中市 川陕片区革命文物保护利用合作协议签约现场

图/2020.9 汉中市 川陕片区革命文物保护利用工作会现场

未来我们将继续深入开展片区革命文物保护管理利用系列项目的相关工作,认真听取多方意见、对规划成果不断优化完善,争取早日形成具有一定指导与借鉴意义的革命文物保护利用片区规划编制模式并推广到全国其他革命文物片区的保护管理利用工作中,促进国家革命文物事业政策方针的进一步细化与落实,推动我国革命文物保护事业走上蓬勃发展的新台阶,以文物保护工作者的身份践行社会主义核心价值观,实现对党和中国伟大革命事业的献礼!

我们仍在路上。

项目名称:川陕片区革命文物保护利用规划及方案编制项目

起止时间:2019年至今

项目委托方:巴中市文化广播电视和旅游局

项目承担方:北京国文琰文化遗产保护中心有限公司

相关链接:

作者:于洋

北京国文琰文化遗产保护中心

综合一所见习项目负责人

北京建筑大学建筑与城市规划学院 城市规划学士

作者:吕宁

北京国文琰文化遗产保护中心

综合一所主任工程师

清华大学工学博士

作者:雷娴

北京国文琰文化遗产保护中心

综合一所所长

清华大学工学硕士

*本期编辑:顾芸培,排版:廷廷,审核:张荣,项瑾斐

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):革命文物片区保护管理利用规划模式探索——以川陕片区为例

规划问道

规划问道