扫码关注 开放科学计划OSID

了解本文更多信息,还能跟心水的作者聊天哟~~

【摘要】本文全面梳理新加坡“白地”规划的实施背景与制度,并以具体项目为例全面展示白地规划通过土地预留、混合利用、用途转换和土地溢价让利激发地区发展活力和应对市场不确定性的作用。国内对新加坡白地规划管理的经验引介已久,也已有一定的本土化实践,但真正实现精细化的白地规划极少,其主要原因是中新城市因发展阶段不同而存在应用机制差异,主要体现在规划体系、土地经济和开发经验等方面。在中国迈入城市高质量发展、空间精细化治理的规划阶段后,上述应用机制差异逐步缩小,关键地段进一步应用白地规划具有必要性和可行性,应满足法定规划严肃性和存量规划时代的发展需求,促进产业地块效益最大化开发、公共设施用地弹性预留和城市精细化治理水平的提升。

我国在逐步确立以控制性详细规划作为法定土地开发依据的过程中,一直伴随着借鉴新加坡规划策略和经验的实践,以期结合国情形成中国独特的新模式。回顾已引介的新加坡规划体系和规划编制方法,对“白地”(white site,国内也译作“白色地段”“白色地块”等)规划的普遍评价是其体现了城市规划适应未来发展不确定性的特征,是平衡土地规划灵活性与严肃性的重要手段,引介的内容包括“白地”在新加坡规划体系中的作用、用地性质含义、适用地段、规划编制标准和土地开发程序等。白地灵活管理用地功能的内涵对国内通过控制性详规划弹性管控用地具有启示和应用意义,尤其有助于提高新城开发地段寻求更优开发的可能性。因此国内在编制城市新区或工业开发区详细规划时往往借鉴运用“白地”,但基于国情,精细化的白地规划数量极少,大多异化为不定指标的规划待定用地。尤其在新区的规划待定用地完成开发后,其用地性质在控规中一般不作“白地”保留,而是更新为某类用地功能。一些运用在建成区规划中的白地方案实际上也并没有作为法定规划实施【参考文献提及2013年编制的《汉正街中央服务区核心区实施性城市设计》引入“白地”方案,但并未在现行武汉市“规划一张图”中体现】。相应地,方吸收学习了灵活管控用地的经验后,在控规编制中采用各类兼容用地(例如工业科研用地、商业居住用地、新型产业用地等)作为开发管理配套中具有弹性的土地分类。可见国内在白地规划的智慧运用上实现了一定的本土化。这种部分借鉴的方法在增量规划阶段对城市规划管理并无坏处,但在存量规划阶段,在规划治理中完整运用“白地”的内涵智慧是非常重要的。国土空间规划改革后更为严格地执行“一张图”法定规划管控,因规划本身灵活性不足导致的建成区土地再开发成本过高的问题会越来越明显,继而引发诸如产业升级桎梏、城市活力中心转移、旧城衰败等一系列问题的恶化。总体来看,现有研究和实践中对引用和反思白地规划的讨论仍比较缺乏。为此,本文将全面梳理新加坡白地规划的实施背景与制度,以新加坡滨海湾地标等地为例全面展示其白地的规划建设和管理应用;并反思国内对白地规划的典型借鉴,阐明以往两国应用机制的差异;最后提出在新时代详细规划中深入借鉴白地规划的可行性。

1 新加坡白地规划管理的系统运作

1.1 “白地”的概念形成和规划标准

当前新加坡城市规划体系从上至下可分为四级:长期战略性的概念规划、开发指导性的总体规划、规划实施通则与专项导则(特殊详细控制规划)、落实指标的地块控制导则(土地出让技术条款)。总体规划是概念规划的落实,由55个分区的发展指导规划组成,相当于我国目前的控制性详细规划全覆盖,制定了每个地块的用途、容积率等重要的刚性规划指标。总体规划具有法定效力,由国家发展部批准,每五年修订一次(修订程序与制定程序相同),规划刚性极强。基于新加坡总体规划的法定、明确、刚性强的特点,为了满足城市化进程中土地开发效率最优化和利益最大化,“白地”作为总体规划土地利用分类中最灵活的弹性要素被提出并应用至今。

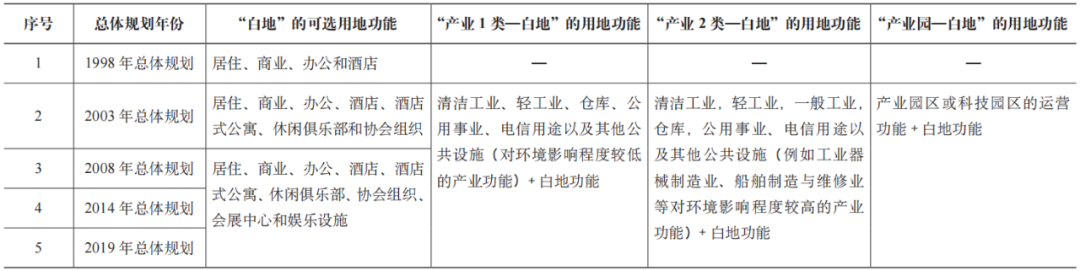

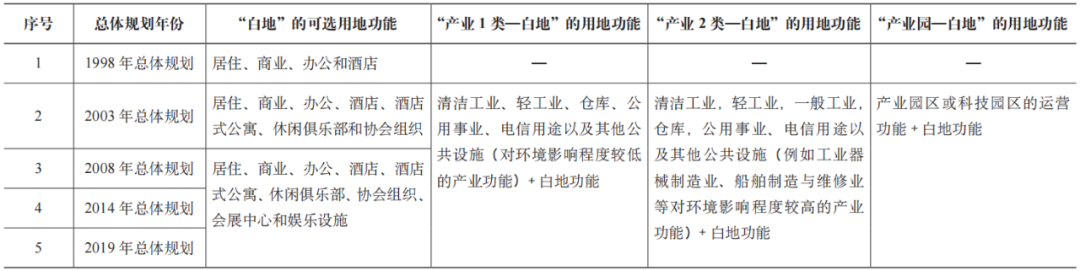

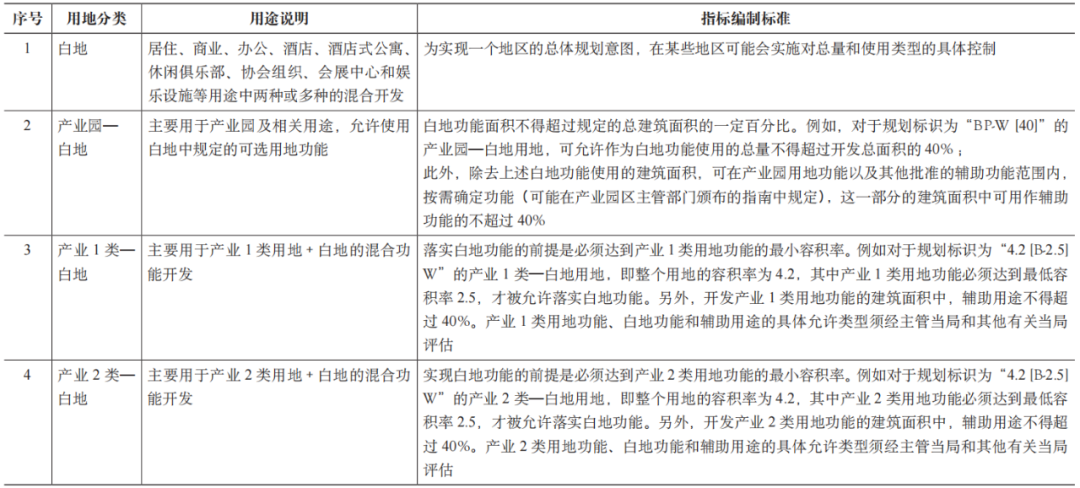

1995年,新加坡城市更新局提出了“白地”的概念设想,并在1998年的总体规划中落实了一定数量的白地,规定其土地利用可在四种功能中选择。2003年总体规划中,白地的可选用地功能新增三种。另外,根据产业对环境影响程度,生产类和生产配套服务类功能用地被分别整合为产业1类用地、产业2类用地、产业园用地,在此基础上,新增“产业1类—白地”“产业2类—白地”和“产业园—白地”三种用地类型。2008年总体规划中,白地的可选用地功能再次增加两种。经过三轮总体规划编制,白地的可选用地功能稳定为9类,并延续至其后的总体规划中,成为新加坡规划土地预留和混合利用的一种代表性模式(表1)。产业1类—白地、产业2类—白地和产业园—白地也可规划一定比例的白地功能,与主导功能形成混合功能用地,可以理解为具有“白色”成分的“白类”用地(表2)。

表1 新加坡“白类”用地功能内容的演变

表2 “白类”用地规划编制要求

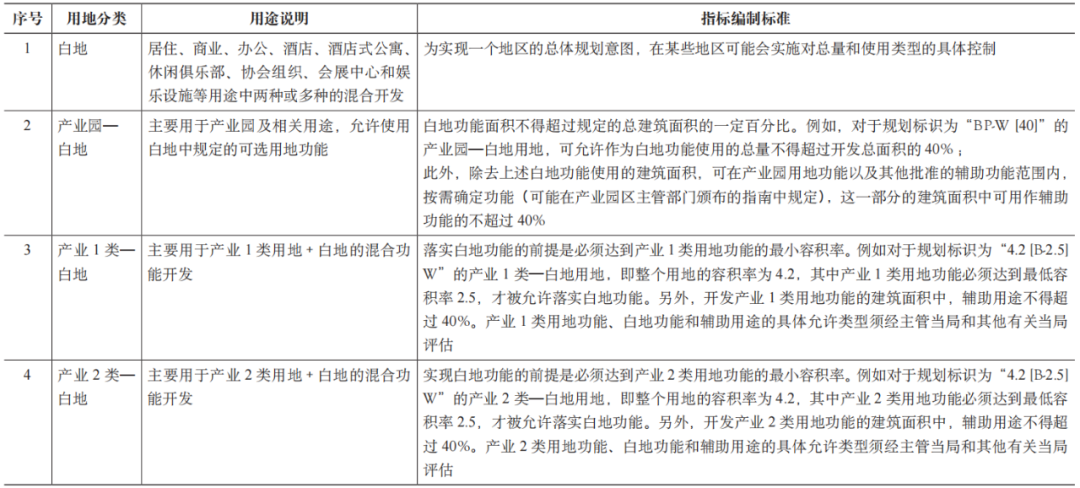

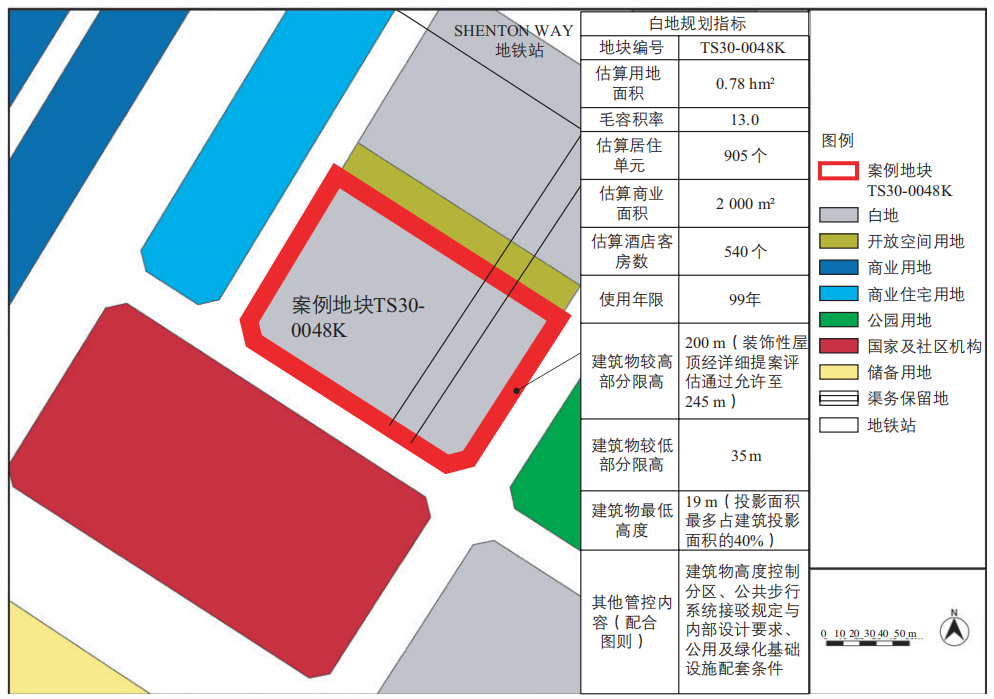

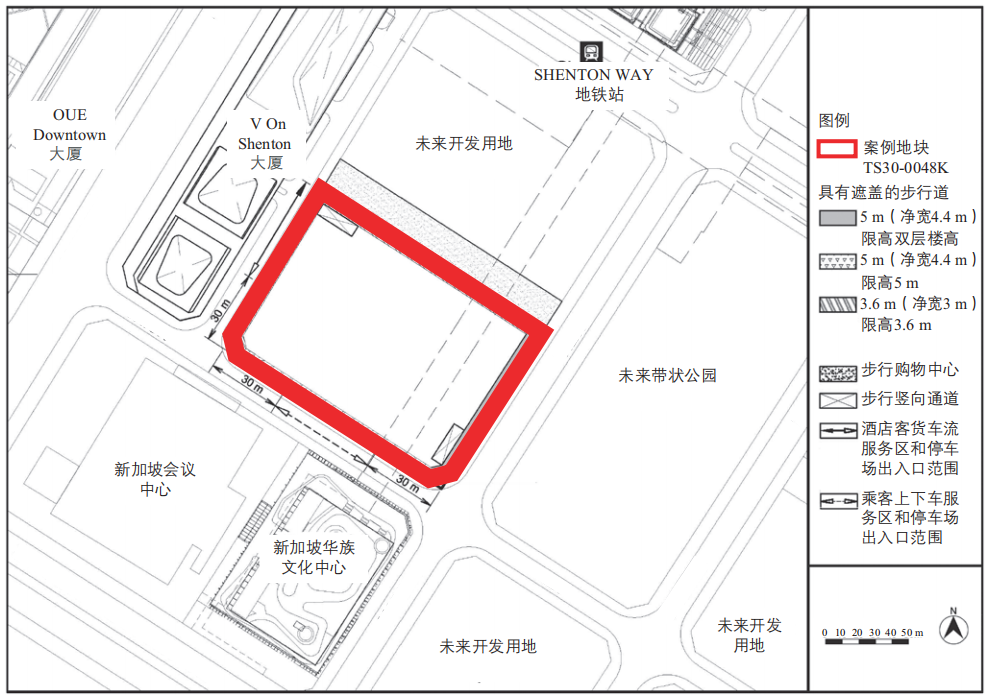

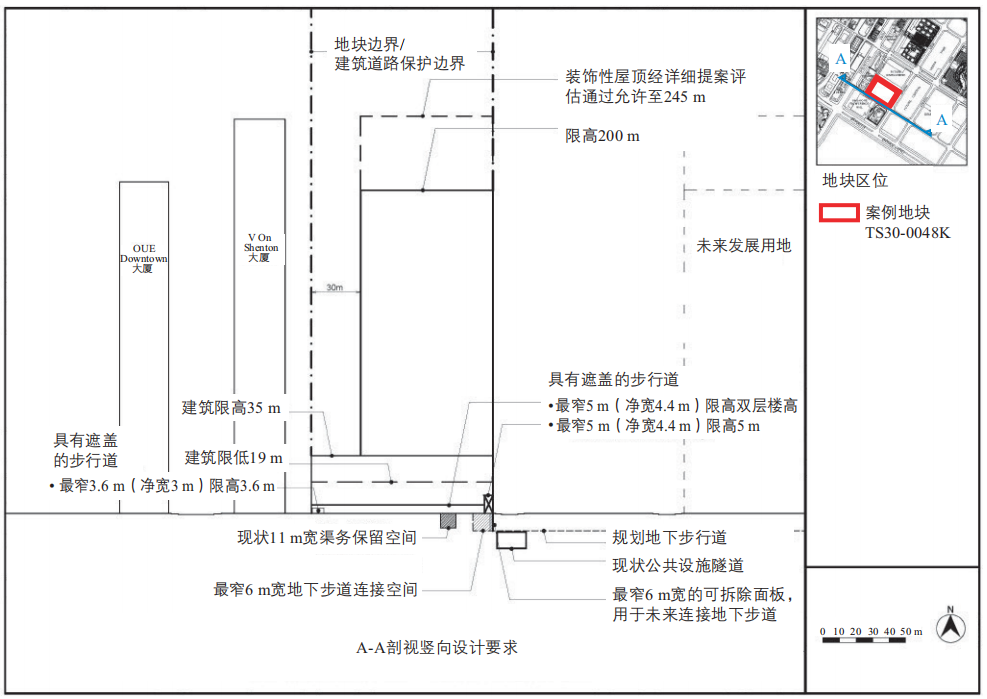

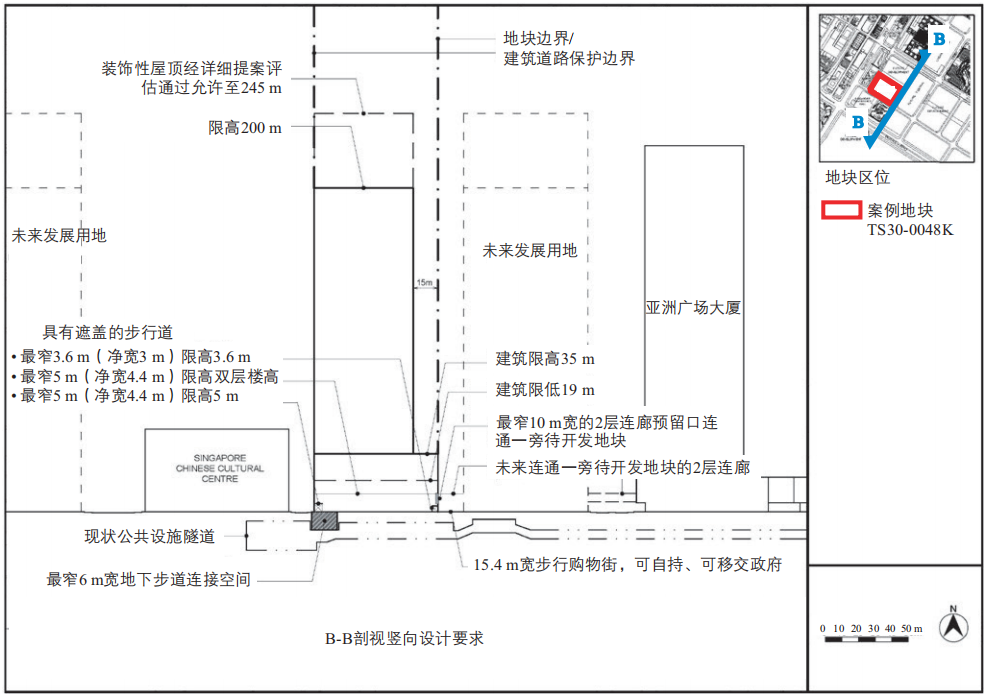

根据新加坡政府的相关规定,任何规划区域均不可随意使用白地,而须综合考虑多方面因素,将其用于开发潜力最大的关键地区(新城开发地段、商业中心地段、交通枢纽地段和历史保护地段),这些地段区位好、交通便利、配套完善,可借助土地混合利用、预留发展等措施激发地区发展活力。以2019年向市场公开招标的白地“TS30-0048K”地块为例,该地块位于新加坡CBD滨海湾区,地块控制的规划指标包括用地面积与边界、允许功能、毛容积率、地块使用期限,还包括立体空间上的相关管控和预留内容,如建筑物的高度控制分区与退缩距离,地上和地下的公共步行系统、车行系统和停车设施等,另外还有公共区域、绿化和市政设施建设的具体说明和建议【详见新加坡城市更新局2019年向市场公开招标的“TS30-0048K”地块出让条件:https://www.ura.gov.sg/maps/?service=GLSRELEASE&site=】(图1—图6)。

图1 白地“TS30-0048K”规划指标

图2 白地“TS30-0048K”建筑高度出让条件

图3 白地“TS30-0048K”地块边缘交通和市政出让条件

图4 白地“TS30-0048K”地块内交通出让条件

图5 白地“TS30-0048K”竖向空间出让条件

图6 白地“TS30-0048K”竖向空间出让条件

另外,三种产业白类用地的适用地段一般位于产业园区的交通便利处,既可用于对产业用地片区的多功能服务,也可作为公共事业用地的预留。例如淡滨尼的樟宜商务园规划中的两块“产业园白地”位于轨道交通换乘站博览站(Expo)出口处,予以白色用途最多占总建筑面积40%的规划指标【详见新加坡城市规划一张图:https://www.ura.gov.sg/maps/?service=MP】。

1.2 白地规划的实施传导

新加坡白地规划除了选择特定区位和精细设计规划编制工作,还需密切衔接土地招标、出让、建设和维护管理制度,以利于规划的实施传导。

新加坡虽然是私有制为基础的国家,但在土地市场上国有和公有制的土地占主导,土地开发模式包括政府开发和企业开发两种。政府开发模式以国有控股集团为开发主体,用地征用和基建等均由政府完成,开发前期用地作为预留用地,以绿化为主,当用途明确时再启动建设开发;企业开发模式则首先由政府负责编制招标文件,约定强制性指标,并进行地价评估,再进行土地使用权的招标出让或租赁,由企业筹集资金、办理征地和基建等手续与建设。上述两种模式分别与我国的土地划拨和土地出让模式类似。两种模式均可开发白地,但以后者为主。

新加坡政府为了实施城市总体规划,当前以每半年一次的频率公布政府土地销售计划。为了使白类用地更好地适应市场需求,政府于招标要求制定前即引入有能力的策划公司,在招标活动前招揽核心客户并了解其需求,制订更适合市场需求的招标要求建议并最终体现在白类用地的规划指标中。通过控制白类用地的开发数量和开发次序,新加坡政府进一步保障土地开发的高效利用和长期效益。根据新加坡城市重建局的公示,1996—2016年政府土地销售计划中仅成交20块白类用地。对开发数量的控制是为了有效把握公用土地供应的合理性,确保每块白类用地应有的高收益。白地的稀缺一定程度上也能减少土地流拍的可能,这些已售的白地从投放拍卖市场到成交的耗时平均不足三个月【详见新加坡城市更新局相关土地出让记录:https://www.ura.gov.sg/Corporate/Land-Sales/Past-Sale-Sites】。

在白地供地的付款方式上,政府对开发商采取政策倾斜,尽量减轻因投资数额巨大而带来的开发压力,加快白地建成以促使其尽快产生作用。一是分期付款,发展商可在获得白地后,先缴付第一阶段的地价款,为其他阶段缴付一笔选购费,当进行到某期建设时才需缴纳当期全部地价款。二是政府持股,即政府不排除在重大项目中持有部分股份的可能,以减轻发展商压力,推进实施。后续的再开发上,由于白地的兼容功能丰富,发展商可以在合同许可的前提下,根据市场开发需要灵活调整土地开发的功能性质和混合用途,而无须进行专门的用地功能变更申请和交纳土地溢价费用,从而在一开始就确保较高的建设透明度和较强的投资确定性。

1.3 白地的规划实施案例——滨海湾金沙酒店

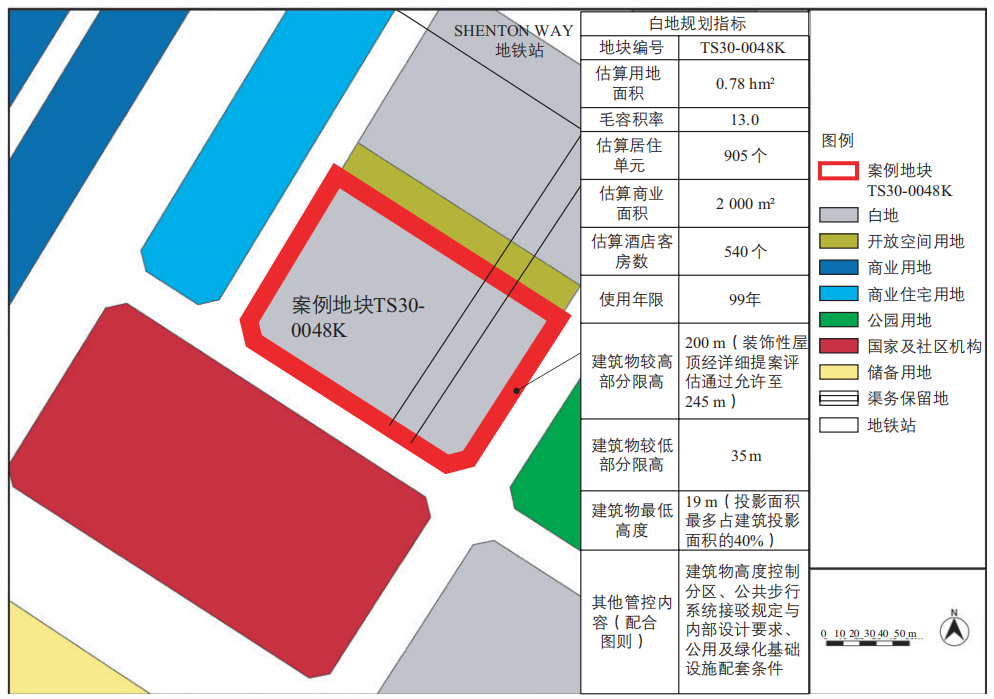

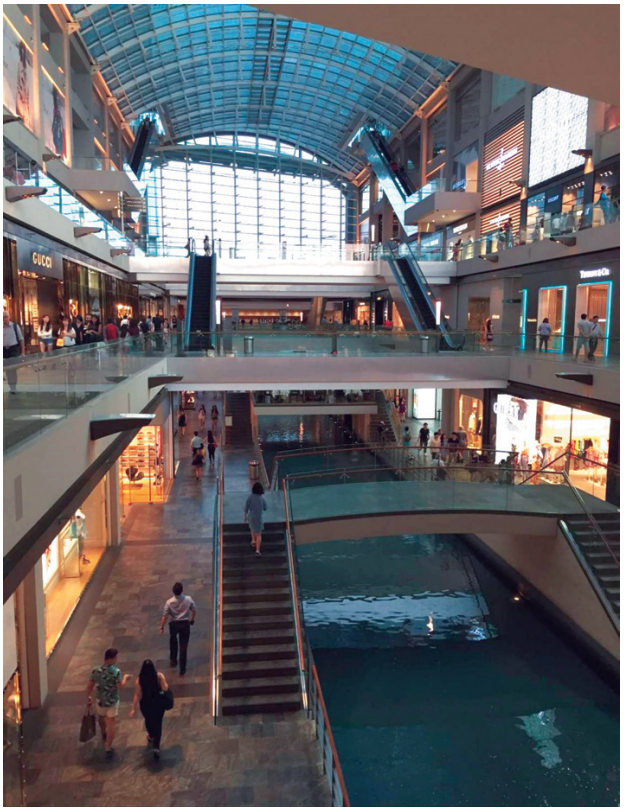

2006年,拉斯维加斯金沙集团以商业主导的开发计划取得滨海湾地标白地的开发权,并于2010年6月建成滨海湾金沙酒店。项目面积约15.49hm²,建筑面积约84.50万m²【详见滨海湾金沙酒店项目赏析:https://www.archdaily.com/70186/marina-bay-sands-safdie-architects?ad_source=search&ad_medium=search_result_ projects】,是一座多功能超大型的商业综合体,被誉为酒店史上最复杂的建筑之一,更是当前新加坡滨海湾区最重要的地标建筑(图7)。

图7 作为城市新区门户的滨海湾金沙酒店全景

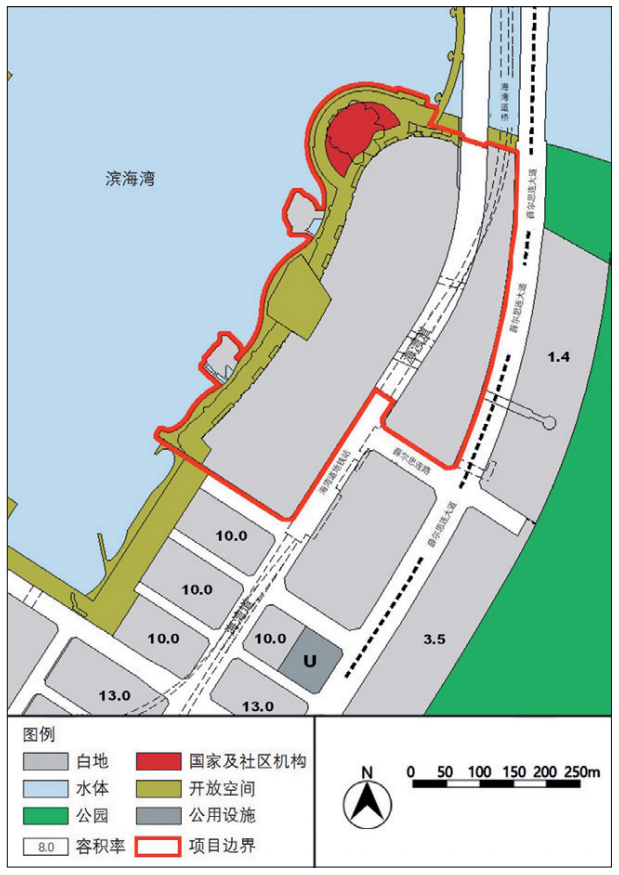

该项目被规划为白地、开放空间、国家及社区机构三类用地,容积率、建筑高度等强制性指标以详细项目设计为准,最终在国家及社区机构用地上建成艺术科技博物馆,在白地上建成世界级酒店、会展、剧院、赌场和大型购物餐饮娱乐中心商业综合体。政府通过通则和专项导则(特殊详细控制规划)对地块的公共空间保障提出具体要求,如对公共交通空间以及项目在城市尺度中承担街区联系的公共通廊进行了规定【详见新加坡城市规划一张图:https://www.ura.gov.sg/maps/?service=MP】(图8—图10)。最终项目塑造的空间吸引了可观的人流,为产业发展带来了充沛的活力。

图8 总体规划中的滨海湾金沙酒店白地

图9 特殊详细控制规划对于公共空间保障提出的部分要求

图10 连通地铁站的公共通廊建设实景

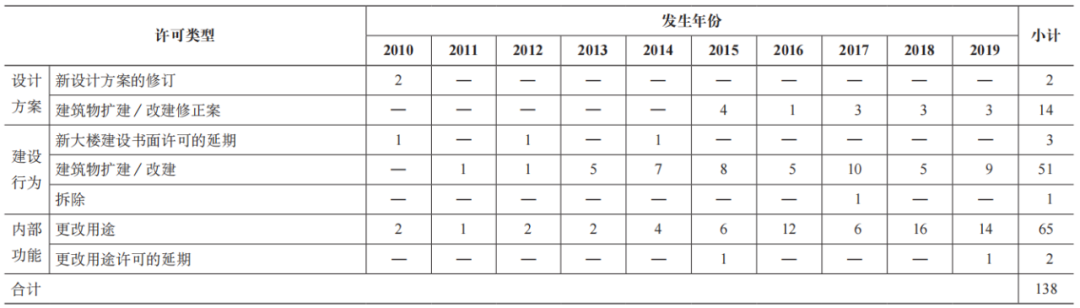

新加坡政府对金沙酒店的白地规划实施管控并非出让建设后即放任其自由更改功能的“一锤子”买卖。2010—2019年,该项目共有138宗规划许可记录,48%为内部功能的变更记录,43%为建筑物的扩建、改建和拆除记录(表3)。若以年份来统计,建筑改扩建和内部功能变更许可的案件随着落成时间推移而变得频繁,可见在项目落成后,该地块因“白地”性质确实具有建筑更新和功能转化的灵活性,大型综合体项目开发运营的现实需求与严肃性规划管控的矛盾得以最大程度降低。

表3 滨海湾金沙酒店2010—2019年的规划许可变更记录(单位:宗)

注:138宗许可中仅1宗更改用途的申请许可被拒绝。

新加坡的白地并非位于规划区内暂无法明确是否开发、如何开发的边缘待定地块,而是经过研究识别,确定为区位好、具有高价值、必须提前预留以灵活使用的地段。白地规划制度增加了新加坡总体规划中土地利用的兼容性和规划变更的灵活性,极大满足了地块在未来产业结构转型时升级的需求,并为将来提供了更多灵活的建设发展空间,使土地能在适当时候获得再开发的便利。通过土地预留、混合利用、用途转换和土地溢价让利的特质激发了地区发展活力和应对市场不确定性的能力。

2 我国借鉴新加坡白地规划经验的实践

2.1 白地用地规划的直接应用

尽管我国与新加坡的土地所有制不同,但我国的城乡规划体制与新加坡非常相似,例如:理念上强调公共配套与基础建设优先,主导力量以政府强力干预为体现等。新加坡总体规划对应我国的控制性详细规划,从法定规划的强制性到管控范畴覆盖面(如用地性质、容积率等关键建设指标)都非常相似,因此白地规划作为我国控规编制的重要参考,自概念形成初期便引起国内规划界的重视。

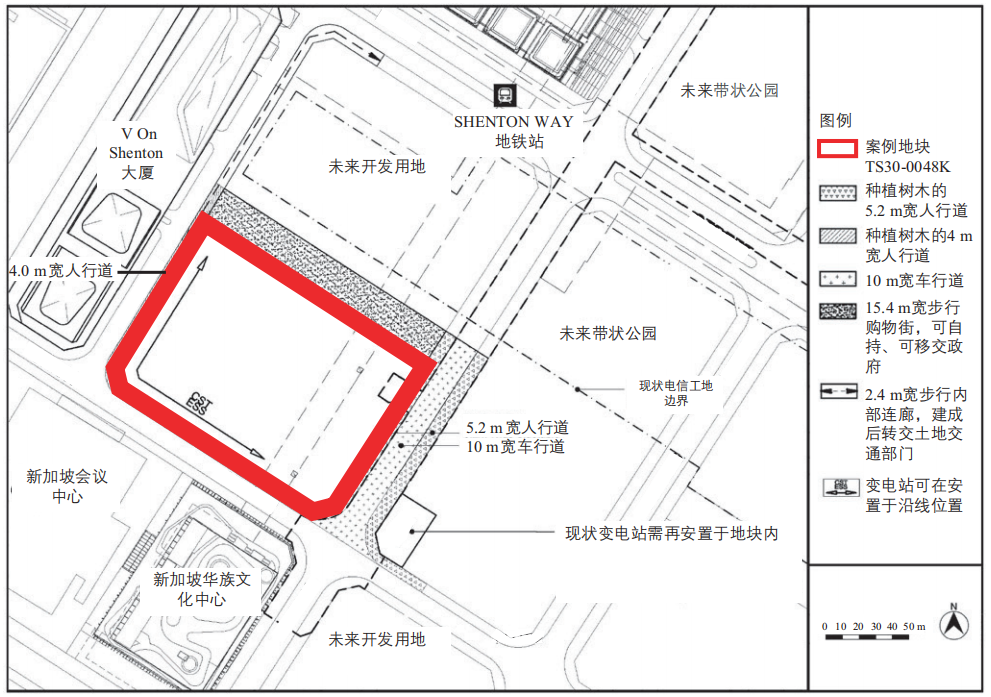

国内率先运用新加坡白地规划理念的是中新合作的苏州工业园区,其在2001年和2006年两轮规划调整阶段的片区控制性详细规划中均规划出多片白地【详见江苏省城市规划设计研究院《携手共进见证非凡——JUP伴行SIP共成长,苏州工业园区25周年规划纪实》:https://www.upnews.cn/archives/】,现行规划的白地总量较往轮规划更是有所增加(图11)。另外,其他城市在老城更新的规划设计中也提出规划白地的建议,例如:2013年武汉汉正街中央商业区的实施性城市设计方案,规划了四处开发价值最高的(位于交通枢纽或核心商业界面)的旧城地块作为“白地”,但该方案未能作为法定控规获批。近年来也有镇规划采用白地理念,例如福建省安溪县感德镇的规划于商业中心区划出一块白地,并划定数块备用弹性地块以保障适应白地开发带来的公共配套设施需求变化。

图11 苏州工业园区规划的白地分布示意图

2.2 “白地”概念特征的借鉴运用

国内对“白地”的借鉴还体现在对此概念的活用。一是“规划待定,预留空白”的“规划待定区”,即地方政府因缺乏对于“白地”前期市场进行策划所需的开发经验,考虑到城市发展环境变化过快,难以对用地采取精细化的前期估计,继而划出预留建设用地,当城市发展足以明确地块用地性质时,政府再开发土地。这种有开发需求时再确定用地性质的模式,实际上在土地开发完成后的用地性质并非“白地”,而是明确为现行国家标准的某类用地性质,用地一般不具有混合开发或二次开发的自由度。二是“功能多样、混合使用”的兼容/混合性质的土地开发。以深圳市城市规划编制法规为例,2004年即设有商住混合用地、工业住宅混合用地,2013年修订的《深圳市城市规划标准与准则》明确鼓励土地混合使用,其后制定和修编的规划管理法规也推动着城市中心区、交通枢纽、城市更新等重点区域用地从单一功能向混合功能转变,明确居住用地、商业用地、工业用地、新型产业用地、仓储用地和物流用地的主导用途建筑面积配比,并制定混合使用指引【详见三版《深圳市城市规划标准与准则》(2004、2013修编及2018局部修编):http://www.sz.gov.cn/zfgb/content/post_6565446.html;http://www.sz.gov.cn/attachment/0/395/395916/6580348.pdf;http://www.sz.gov.cn/attachment/0/396/396623/6581255】。随着城市更新的加快,国内一些主要城市开始了产业用地创新的探索,例如:东莞市出台全国首个新型产业用地管理办法,明确此类用地是“融合研发、创意、设计、中试、无污染生产等新型产业功能”,以及“商业办公、配套型住宅和公共服务设施用地”【详见《东莞市新型产业用地(M0)管理暂行办法》(2018)和《关于完善东莞市新型产业用地M0项目管理的补充规定》(2020):http://www.dg.gov.cn/dgstzcjj/gkmlpt/content/3/3378/post_3378706.html#3385;http://www.dg.gov.cn/zwgk/cwhy/content/post_3250644】,这与新加坡“产业园—白地”功能的设定基本一致。

2.3 中新“白地”应用机制差异分析

国内的详细规划并未完全应用新加坡白地规划管控方法,这是由国情决定的。白地规划理念引介初期,中国正在经历极为快速而粗放的城市化扩张,而新加坡已经完成这一阶段并处于城市与社会向高质量转型期。中新城市发展阶段的差异导致了白地规划应用机制的差异,比较突出地体现在规划体系、土地经济和开发经验三个方面(表4)。

表4 中国和新加坡在“白地”规划应用机制方面的差异对比

规划体系上,国内和新加坡应用白地规划的机制存在规划用地性质调整前提的刚性差异。总规五年调整周期的法定刚性强,是新加坡白地规划的直接起因,因无法满足城市建设用地开发功能不定的需求,产生了可应用于多类地区的白地规划。相比之下,国内与之相对应的控制性详细规划的调整相对容易,当前我国许多城市的控规调整工作仍然呈现高度的开放性和时效性,对于不确定的土地开发市场需求,往往通过规划程序调整土地功能和指标来实现,例如应用白地规划已久的苏州工业园,2019年公示控调案依然有45宗,占详细规划案的90%。

土地经济方面,国内仍处于依赖土地出让金作为地方公共财政收入的资本积累时期,而新加坡已经过渡到以城市运营相关税收代替依赖土地出让收入的空间生产通道。新加坡每半年公布一次政府土地销售计划,白地出让后,调整功能不收取溢价费用,其未来的土地增值收益主要以建筑空间所承载的产业经营或市场交易税收的形式回到公共财政中,如营业税、房产税等;但中国各地市土地出让市场高度开放,依赖高效的土地收购和出让以获取进行全面现代化城市规划和开发的资本,这一时期若完全以新加坡白地的规划管控方式管理土地市场,可能导致土地出让带来的大量资产流入非公有制主体,不利于公共财政收入的积累。

开发经验方面,白地的选址、功能和土地估价需要更为丰富的土地开发经验,也需要更高品质和精细化的前期策划和规划编制技术,而国内大部分地方政府或土地开发商以往尚不具备相关经验和技术。由于技术能力上无法满足编制白地规划的市场需求,继而在规划管理中缺乏与白地规划配套的用地标准、出让程序、建设管理等相关制度的设计,导致白地规划难以实施。另外,规划管理系统方面,以往没有“一张图”规划平台的信息集成技术,国土空间规划改革前两套坐标体系和行政许可制度容易导致信息回流和执行矛盾,不利于审批信息较多、灵活度较大的白地规划管控程序。

3 城市高质量发展需要进一步应用白地规划

3.1 新的发展阶段需要白地规划智慧

因城市发展的历史阶段不同而造成的白地规划应用机制差异已随着我国存量规划时代的到来而逐步缩小,在日趋精细化的城市规划建设管理新时代,需要进一步运用白地规划的智慧。

首先,控规的频繁修改不利于树立规划体系的法定权威,尤其不利于公用设施的用地保障。在空间规划体系改革后,规划“一张图”的法定刚性约束力将进一步增强,以白地规划智慧释放详细规划弹性、稳固法定规划刚性,有利于规划体系的稳定性和专业性,也有利于规划体系服务于城市开发和再开发中不确定的市场需求。其次,生态发展导向下,城市建设边界将进一步严控,对存量用地的经营日趋重要。因规划灵活性不足而导致建成区土地再开发成本过高,是旧城活化的重要现实制约之一,如不能妥善解决,将成为产业升级的桎梏,导致旧城衰败、活力中心转移等一系列问题的恶化。因此应用白地规划具有更强的实效性意义。第三,在可持续的城市经营导向下,以存量空间治理促进产业发展是城市规划未来的必然趋势。土地资源的有限性决定了地方政府财政过度依赖土地出让金的模式不可持续,高质量发展的核心在于提高空间全要素的生产效率。白地规划在促进实体产业发展和配合土地财税体制改革方面,有较大的市场促进和活力释放作用。

3.2 白地规划有助于产业地块效益最大化

新加坡白地的用地功能可选择下列9种用途中的两种或多种:居住、办公、商业、酒店、酒店式公寓、休闲俱乐部、协会组织、会展中心和娱乐设施,这与我国用地性质中的居住用地(R类)、商业服务业设施用地(B类)和公共管理与公共服务用地(A类)功能有所交叠,但我国无需生搬硬套其用地功能,而应该在符合本地法规和市场需求的条件下确定白地的混合用途,以促进产业地块效益的最大化开发。在具体的控规编制中,对满足一定规模和发展需求的片区可以采用白地规划方法。例如首先通过区位分析,确定白地的边界、建筑面积规模、建筑界面指标、公共空间规定等刚性指标。而白地的具体功能构成,则在土地出让的前期策划中通过咨询策划或专题研究确定,在功能策划阶段允许土地开发市场的多元主体参与,从而使土地出让条件更能满足市场需求,促成商用地块开发效率的最大化,提升建筑功能的综合性。在土地出让后,“一张图”管理平台中的规划用地性质仍为白地,即在合理的行政许可管控下允许地块在土地出让的规定条件内进行再次开发,满足市场多变的需求。

3.3 白地规划有利于公共设施用地的弹性预留

白地规划的制度设计不仅应促进产业用地效益最大化,还需兼顾保障公共设施用地。产业类白地的灵活发展,为地区带来活力的同时,也可能导致原有规划公共设施服务超负荷的后果,因此,考量“公用白地”是推广白地规划不可或缺的重要部分。以新加坡白地规划为例,与“白地”同期推动的其他“白类”用地改革,实际上也伴随着公用事业用地功能的弹性预留。而国内感德镇在规划“白地”的同时,在镇域范围的不同方位预留数块备用弹性地块,以应对未来不确定的公共服务和市政设施需求,就是考虑了上述问题。因此,进行更长远和详尽的多方案对比研究,预测服务人口变化和产能供应变化,成为白地规划所必须开展的工作,以保障地方预留充分规模的公共设施用地。

3.4 白地规划致力于提升城市精细化治理水平

城市精细化治理是空间规划发展的核心目标之一,白地规划实际上反映了土地开发和城市治理的精细化水平和经营模式,是一种“惜地”的城市管理表现。稀缺的“白地”不仅为城市带来土地首次开发的较高收益,还增加了建成区再开发的可能性,使区位合理的地块能够进行更长期的产业发展,最终通过长远的税收和长期的效益将土地溢价回收至公共财政。运用白地规划需要提升政府规划建设管理的制度配套水平,促使地方摆脱粗放式土地经营模式,重视城市空间质量管理。制定白地相关的土地和建筑管理规章办法是落实白地规划的重要路径,例如近年来粤港澳大湾区各市均出台新型产业用地(M0)规定和相应的监管政策,以与新加坡“产业类白地”相似的土地经营方式,进一步满足创新型企业发展的空间需求。

4 结语

综上所述,国内对新加坡白地规划管理的经验引介已久,并伴随了一定的本土化实践,例如开展了相关的控规编制及政策配套探索,或实施了一些符合当地城市建设水平和土地规划制度的控规“留白”。但通过全面梳理白地规划并对比国内外的应用机制差异,可以发现以往由于国情所限,国内尚未能完全发挥白地规划的作用。在存量规划时代来临后,白地规划的进一步应用将有利于空间规划转型和城市精细化治理,对城市高质量发展具有重要意义。因此,应进一步完善白地规划的相关制度设计,例如:明确白地的选址原则和规划刚性指标类型,开展白地相关的多方案规划设计评估;改良土地出让和审批流程机制,在白地出让前开展详细设计并通过专项咨询、策划研究确定详细功能配比和控制指标,据此开具出让条件;创新更符合市场需求、更有效的白地招投标机制,可参考新加坡允许专门的策划公司负责招标的经验,使土地开发市场的多元主体提早参与制定土地出让条件,使条件更能满足市场需求;重视管理建设过程,细化白地建成后的管理机制与法定程序,优化行政许可、申报备案制等管理制度的内容,更好地开展建设项目“规建管”一体化的制度建设,保障城乡空间资源的精细化经营。

作者:黎子铭,华南理工大学建筑学院,博士研究生,注册城乡规划师。zimili@foxmail.com

王世福(通信作者),华南理工大学建筑学院,教授,博士生导师。archcity@scut.edu.cn

沙龙实录 | 老旧小区改造的国际经验——新加坡公共住宅区更新『汇智沙龙No.5』

新加坡公共交通规划与管理

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 关键地段留白的精细化治理——新加坡“白地”规划建设管理借鉴【2021.4期】

规划问道

规划问道