新中国成立以来,在党中央的坚强领导下,随着七版北京城市总体规划的编制、修编及实施,作为全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心,北京不断探索和实践“建设一个什么样的首都,怎样建设首都”这一重大问题。

70年来,伴随着伟大祖国的复兴之路,北京逐步发展为现代化国际大都市。那么,北京城是如何一步一步成长为如今的模样?面对新时期、新阶段,首都城市发展又面临哪些新挑战、新问题、新机遇?在庆祝建党100周年之际,让我们一起回顾历史、思考未来。

“北京城市故实”专题立足北京“四个中心”的城市战略定位,从城乡规划、自然资源、建筑工程、市政交通、文化生活五个方面,按照新中国成立后的30年(1949-1978)、改革开放后的30年(1979-2012)、党的十八大以来(2012-至今)三个阶段,讲述北京城市“故实”(注:“故实”指有历史意义的事实),带您重温北京城市规划建设发展的故事,展现新中国成立以来北京城市规划建设之路和辉煌成就。

北京历史文化遗产是中华文明源远流长的伟大见证,是北京建设世界文化名城的根基。新中国成立以来,北京一直在进行历史文化遗产保护工作的探索。特别是在 1982 年北京成为第一批国家历史文化名城后,名城保护体系日益深入和完善,成为北京城市规划的重要部分。

新中国成立至 2000 年

新中国成立至 2000 年,在党和政府的领导下,北京的历史文化名城和文物保护工作不断得到加强,主要体现在以下方面:

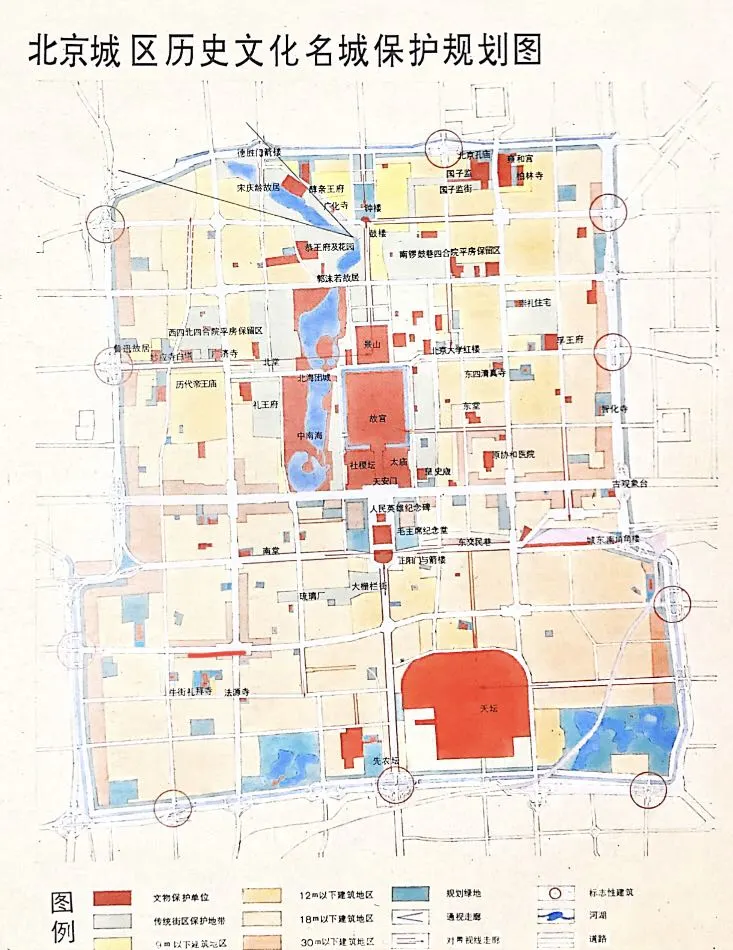

(1)1953 年和 1958 年的城市总体规划都有古建筑保护的内容;1983 年批复的总体规划提出不仅要保护古建筑本身,而且要保护古建筑周围环境 ;1993 年批复的《北京城市总体规划(1991 年—2010 年)》第一次把历史文化名城保护纳入城市总体规划,从整体上提出了保护北京历史文化名城的 10 项重点工作。

(2)制定了市区中心地区控制性详细规划,从城市设计的角度对旧城格局、建筑高度以及文物古迹的环境控制进行了认真研究,提出相应的控制规定。

(3)编制了旧城中心地区 25 片历史文化保护区的保护规划。从 1984 年至 1999 年,分 5 批公布了 208 项文物保护单位的保护范围及建设控制地带规定。

(4)开展了综合整治城市水系工程,完成了故宫护城河、六海、长河、京密引水渠昆玉段、玉渊潭至大观园段的综合治理工程。

(5)在城区道路改造中保护文物古迹和传统风貌,如平安大街和广安大街改造工程,通过调整道路断面,保护了沿街的文物古迹。

(6)大力开展地下考古挖掘工作,截至 1999 年,全市已公布了 3 批地下文物埋藏区 36 处。

(7)加大文物修缮力度,整治文物周围环境,开展了故宫筒子河、先农坛等一批文物保护单位内居民搬迁、环境整治和文物建筑修缮工程。

(8)制定了一些保护文物的法规规章,如《北京市文物保护管理条例》《北京市文物保护单位保护范围及建设控制地带管理规定》和《北京市文物建筑修缮工程管理办法》等。尤其是 1983 年和 1993 年批复的两次总体规划中,将历史城市的保护提到重要的位置。

1983 年批复的《北京城市建设总体规划方案》指出:“北京旧城是我国著名的文化古都,在城市建设和建筑艺术上,集中反映了伟大中华民族的历史成就和劳动人民的智慧。城市格局具有中轴明显、整齐对称、气魄雄伟、紧凑庄严等传统特点。许多建筑和园林也具有高度的艺术水平。近代形成的革命文物也不少。”

总体规划方案规定“旧皇城范围内为文物古迹重点保护区”。“从前门往北至北二环,是城市南北中轴线的主要地段,其景观要着重保护,两侧一定范围内,建筑高度要严加限制。天坛、国子监、孔庙、雍和宫、北大红楼等重要文物古迹的周围,也都要划出一定保护范围,并根据具体情 况,提出不同的保护要求。”

中共中央、国务院在对《北京城市建设总体规划方案》的批复中指出:“北京是我国的首都,又是历史文化名城。北京的规划和建设,要反映出中华民族的历史文化、革命传统和社会主义国家首都的独特风貌。对珍贵的革命史迹、历史文物、古建筑和具有重要意义的古建筑遗址,要妥善保护。在其周围地区内,建筑物的体量、风格必须与之相协调。”

1993 年批复的《北京城市总体规划(1991 年—2010 年)》把“历史文化名城的保护与发展”列为专题,明确指出 :“北京历史文化名城的保护,是以保护北京地区珍贵的文物古迹、革命纪念建筑物、历史地段、风景名胜及其环境为重点,达到保持和发展古城的格局和风貌特色,继承和发扬优秀历史文化传统的目的。对于新的建设要体现时代精神、民族传统、地方特色,根据不同情况提出不同要求,使新旧建筑、新的建设与周围环境互相协调,融为一体,形成当代中国首都的独特风貌。”

总体规划对从整体上保护北京历史文化名城提出了 10 项重点保护工作:

1)保护和发展传统城市中轴线。

2)注意保持明、清北京城“凸”字形城廓平面。

3)保护与北京城市沿革密切相关的河湖水系。

4)旧城改造要基本保持原有的棋盘式道路网骨架和街巷、胡同格局。

5)注意吸取传统民居和城市色彩的特点。

6)以故宫、皇城为中心,分层次控制建筑高度。

7)保护城市重要景观线。

8)保护街道对景。

9)增辟城市广场。

10)保护古树名木,增加绿地,发扬古城以绿树衬托建筑和城市的传统特色。

北京城区历史文化名城保护规划图

(图片来源:《北京城市总体规划(1991年—2010年)》)

国务院关于《北京城市总体规划(1991 年—2010 年)》的批复指出:“总体规划确定的保护古都风貌的原则、措施和内容是可行的,必须认真贯彻执行。北京是著名的古都,是国家历史文化名城,城市的规划、建设和发展,必须保护古都的历史文化传统和整体格局,体现民族传统、地方特色、时代精神的有机结合,努力提高规划和设计水平,塑造伟大祖国首都的美好形象。要在现有基础上继续明确划定历史文化保护区的范围,划定文物保护单位的保护范围和建设控制地带范围,制定保护管理办法。”“要坚决执行规划确定的布局结构、密度和高度控制等要求,不得突破。”

2000 年至 2010 年

2000 年至 2001 年,根据《北京市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》要求,为加强历史文化名城整体保护,北京市计划委员会、北京市规划委、北京市文物局共同编制了《北京市“十五”时期历史文化名城保护规划》。规划明确“十五”期间,北京要坚持建首善、创一流,保护历史文化名城,建设现代化国际大都市;要进一步完善政治中心、文化中心和国际交往中心的功能,不断地向世界展现北京历史文化名城的新风貌和新成就。

“十五”时期历史文化名城保护的主要任务有八项 :

保护旧城格局 ;

保护历史文化保护区 ;

加强危旧房改造中的名城保护工作 ;

整治京城水系 ;

保护世界文化遗产 ;

保护和修缮 文物古迹 ;

继续进行考古发掘,保护地下文物埋藏区 ;

在城市发展建设中贯彻“两个战略转移"的方针,落实 6 项名城保护保障措施。

2001 年 5 月到 2002 年 10 月,北京市规划委、北京市规划院、北京市文物局共同组织 编制完成《北京历史文化名城保护规划》,近百位专家及技术人员参与。该规划是历史上对 北京历史文化名城进行多层面、全方位保护的第一个专项规划,是指导名城保护工作的重要 文件,奠定了名城保护规划的基础。

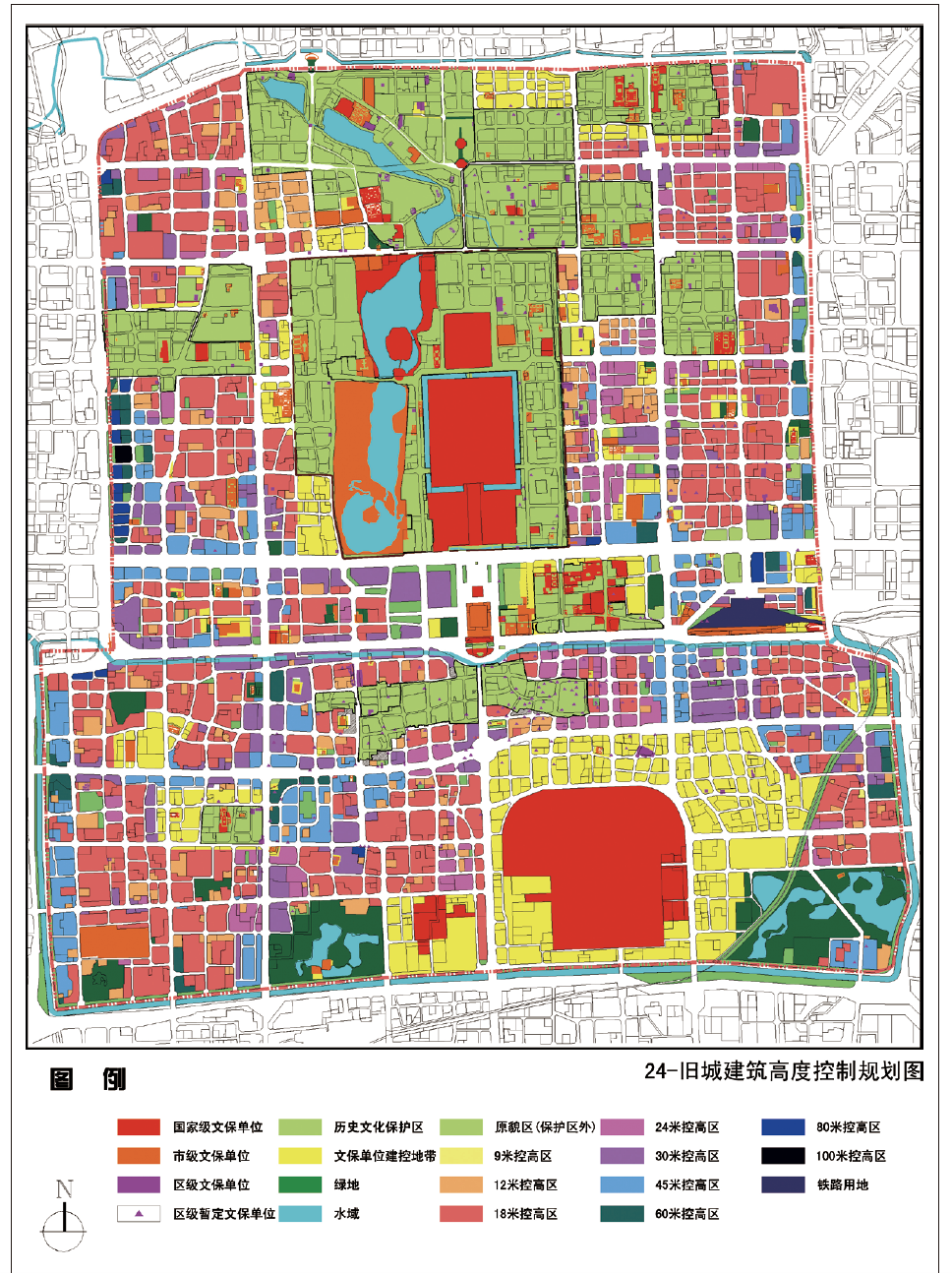

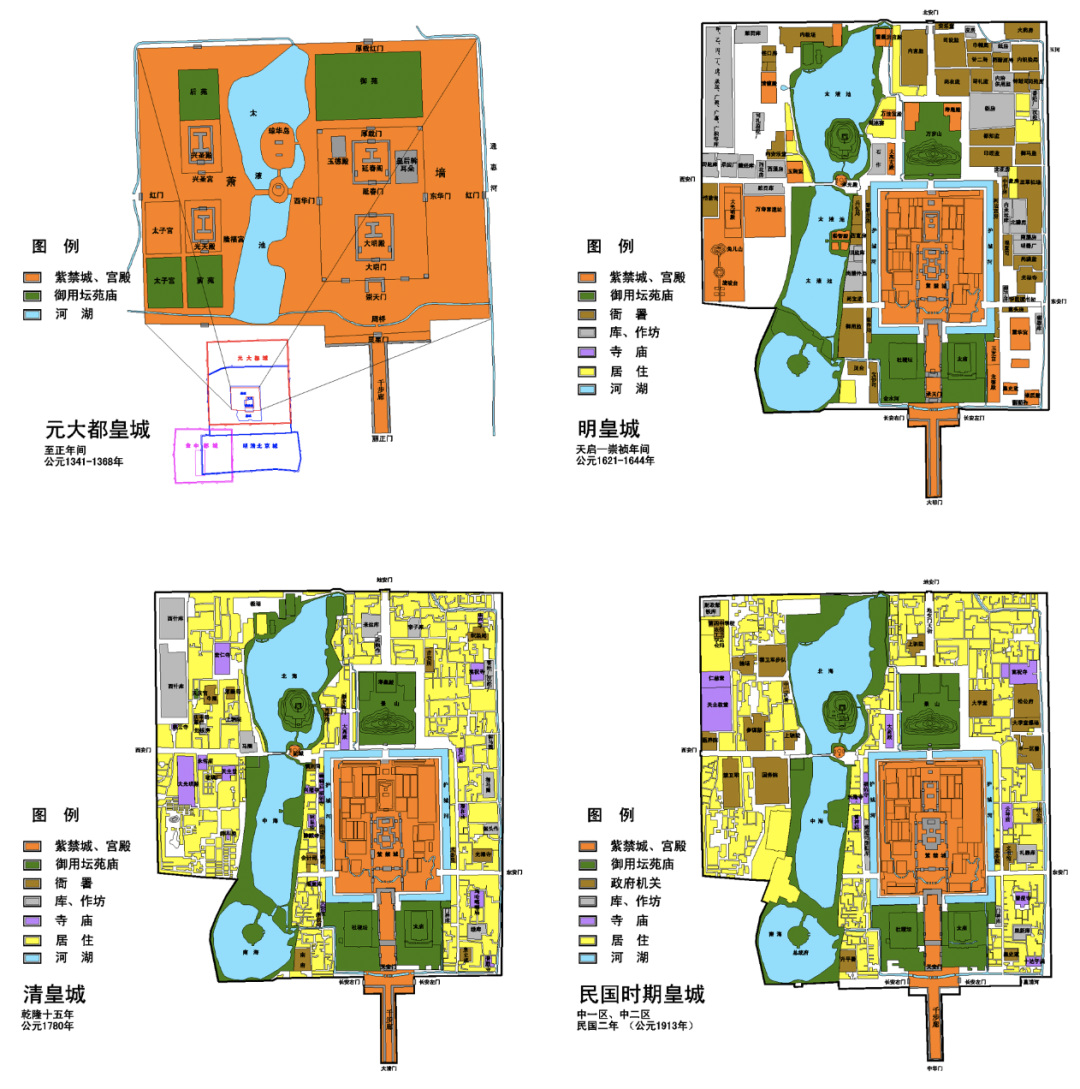

《北京历史文化名城保护规划》从文物保护单位、历史文化保护区、旧城整体格局三个 层次由点到面逐层展开,提出关于历史河湖水系的保护、中轴线的保护与发展、皇城历史文 化保护区的保护、明清北京城”凸”字形城廓的保护、旧城棋盘式道路网和街巷胡同格局的 保护、旧城建筑高度的控制、城市景观线的保护、城市街道对景的保护、旧城建筑形态与色 彩的继承与发扬、古树名木的保护、旧城危改与旧城保护、传统地名的保护、传统文化与商 业的保护和发扬以及实施保障措施等规划原则和内容。

旧城建筑高度控制规划图

(图片来源:2002年《北京历史文化名城保护规划》)

《北京历史文化名城保护规划》提出将“北京皇城”统一划定为第二批历史文化保护区之一。为进一步深化历史文化名城保护工作,北京市规划委和北京市规划院编制完成《北京皇城保护规划》,明确皇城必须严格保护其传统的平缓、开阔的空间形态。在皇城内,对现状为 1 至 2 层的传统平房四合院建筑,在改造更新时,建筑高度应按照原貌保护的要求进行,禁止超过原有建筑的高度。对现状为 3 层以上的建筑,在改造更新时,新的建筑高度必须低于 9 米。必须停止审批 3 层及 3 层以上的楼房和与传统风貌不协调的建筑。2003 年 4 月 7 日北京市政府下发《关于(北京皇城保护规划〉的批复》,为保护好皇城周边的环境及推进更新改造提供了详尽的管理依据。

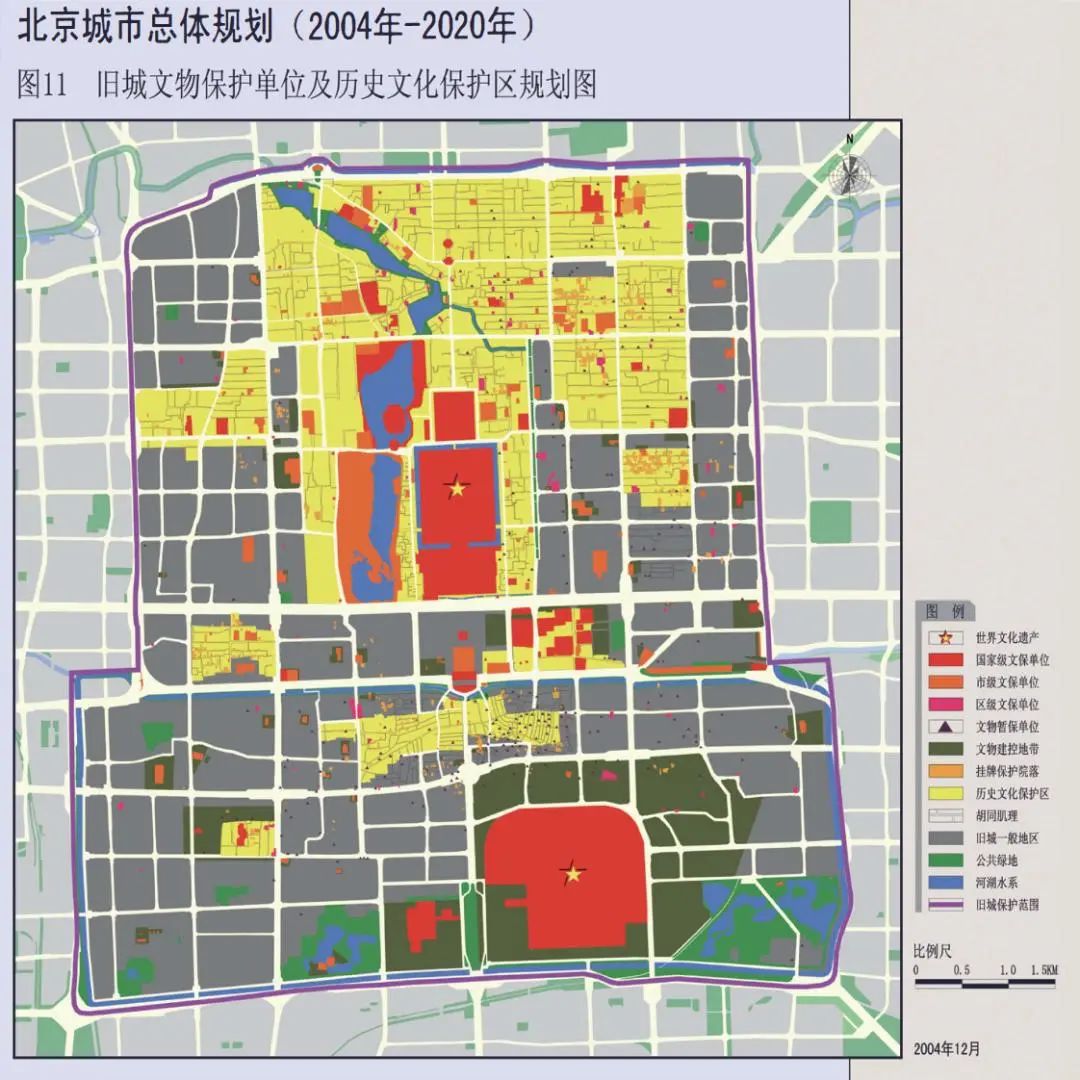

旧城文物保护单位及历史文化保护区规划图

(图片来源 :《北京城市总体规划(2004年—2020年)》)

2005 年批复的《北京城市总体规划 (2004 年—2020 年)》,对《北京历史文化名城保护规划》做了进一步的完善和提升。城市总体规划明确提出:“北京是世界著名古都和历史文化名城。应充分认识保护历史文化名城的重大历史意义和世界意义。重点保护北京市域范围内各个历史时期珍贵的文物古迹、优秀近现代建筑、历史文化保护区、旧城整体和传统风貌特色、风景名胜及其环境,继承和发扬北京优秀的历史文化传统。”

旧城文物保护单位及历史文化保护区规划图

(图片来源 :《北京城市总体规划(2004年—2020年)》)

规划强调科学保护的原则,落实科学发展观,坚持整体保护、以人为本、积极保护,坚持保护工作机制不断完善与创新,体现出规划观念从静态保护转向保护的可持续发展,更加重视保护方法的科学性、人文性,重视规划实施的可行性和长效性。

在物质领域保护方面,规划对三级遗产保护体系进行了调整与发展,新增了优秀近现代建筑的保护和市域历史资源的保护,形成旧城整体保护、文物保护单位保护、历史文化保护区保护、优秀近现代建筑保护、市域历史文化资源保护的多级保护体系。

同时城市总体规划也加强了对城市人文精神的研究,结合总结改革开放 20 年多来名城保护的经验教训,辨证梳理了旧城保护与建设的关系、保护与复兴的关系,提出统筹考虑旧城保护、中心城调整优化和新城发展的关系。

旧城景观视廊及街道对景保护规划图

(图片来源 :《北京城市总体规划(2004年—2020年)》)

2005 年 5 月起,为落实城市总体规划,北京市规划委、北京市发改委共同组织开展了作为北京市“十一五”经济社会发展规划重要专项规划之一的《北京市“十一五”时期历史文化名城保护规划》的编制工作。规划将世界文化遗产、各级文物保护单位、历史文化保护区、旧城、市域历史文化资源作为“十一五”时期的保护工作重点,制定并完善相关保护措施和政策法规。规划提出北京历史文化名城保护要整体与全方位保护、以人为本、保护与社会发展兼顾、政策保障、多手段保护、公众参与等几项新原则。

在“重点实施旧城的整体保护”基础上,将北京历史文化名城保护扩展到市域范围,扩展到历史人文资源与历史景观资源的全方位保护,提出重现金中都、元大都、明清时期逐渐形成的京郊风景名胜区。规划还提出,将加强对旧城区建筑色彩控制的研究,通过对传统建筑色彩的分析,提出旧城区建筑色彩控制的相关规定,并予以试行,鼓励国内外设计机构在旧城区内新建建筑设计与古都风貌相协调方面的探索。

2005 年至 2010 年,名城整体保护工作不断深入。2010 年 10 月成立了北京历史文化名城保护委员会,东城区成立了区历史文化名城保护委员会,形成了北京名城委、北京市规划委等 4 个核心职能部门、22 个配合委办局、区和街乡政府机构、新闻媒体和居民社会人士等五个层面相统一的统筹组织协调网络,共同推进北京历史文化名城保护工作。

注 :在《北京城市总体规划(2016 年—2035 年)》中,为体现对历史的尊重、延续和以此为起点指向未来的发展,将之前惯用的“旧城”名称调整为“老城”。为真实呈现历史文本,本文使用了规划志关于“旧城”的表述。

供稿单位 :北规院弘都规划建筑设计研究院品牌策划和社区培育中心

本文图片由供稿单位提供

点击下方图片链接

进入“北京城市故实”专题

阅读更多故事内容

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹” 由北京市规划和自然资源委员会发起主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,它系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹APP、新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):新中国成立至2010年北京历史文化名城保护历程

规划问道

规划问道