【编者按】为了更好地推广学者的研究成果,我们将不定期地推送一些尚未见刊的稿件的精华观点,以飨读者。本文为本刊已录用文章《基于公共住房制度的新加坡“就地养老”政策简介》的精华版,作品的发布已取得作者授权。欢迎读者指正、讨论。在此感谢在百忙中抽出时间撰写精华版的作者,你们的努力让学术论文的阅读体验变得更好。

1990年代末,新加坡推出了以“就地养老”(ageing in place)为核心的城市规划和建设政策以应对老龄化。就地养老在于从公共住房制度出发,通过建设老龄友好的住房、邻里、社区乃至城市,来实现老有所住、老有所养。建屋发展局(HDB)与相关政府部门围绕以下四个方面,共同发展出日趋完善的就地养老制度体系。

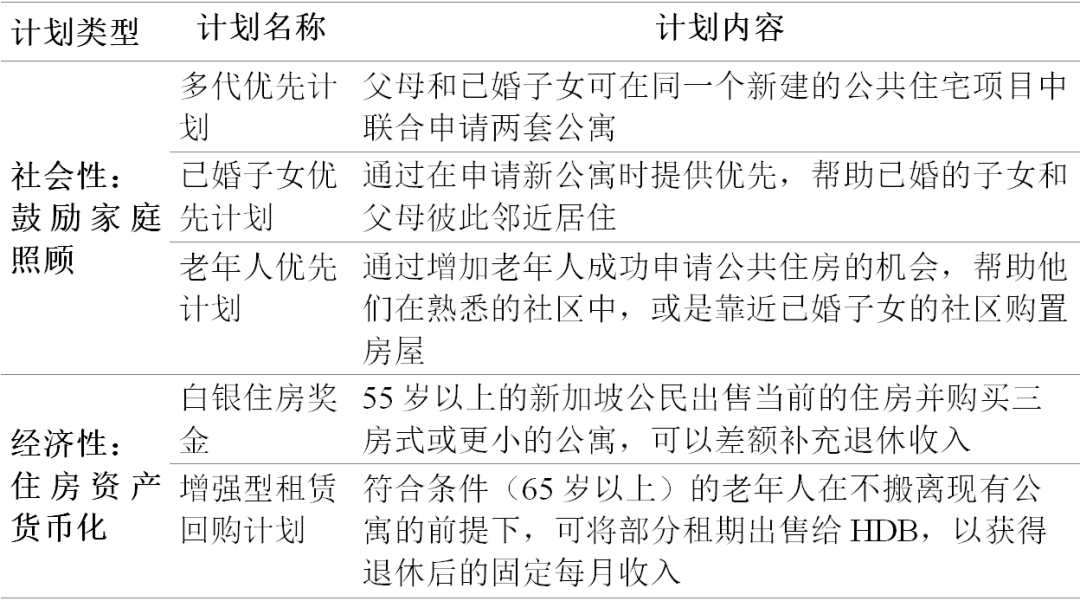

1998年起,HDB开始在公共住房开发项目中推出适老化户型。此后,政府在适老化住宅类型、户内设施、社区配套和购置政策等方面不断革新(表1),以支持老年人继续居住在他们熟悉的社区中。同时通过将适老化住宅混合配置在大众居住区中,创造富有活力、多代同居的居住环境。

表1 新加坡适老化公共住房类型一览表

注:* 1新币≈4.78元人民币(2021年7月27日数据)

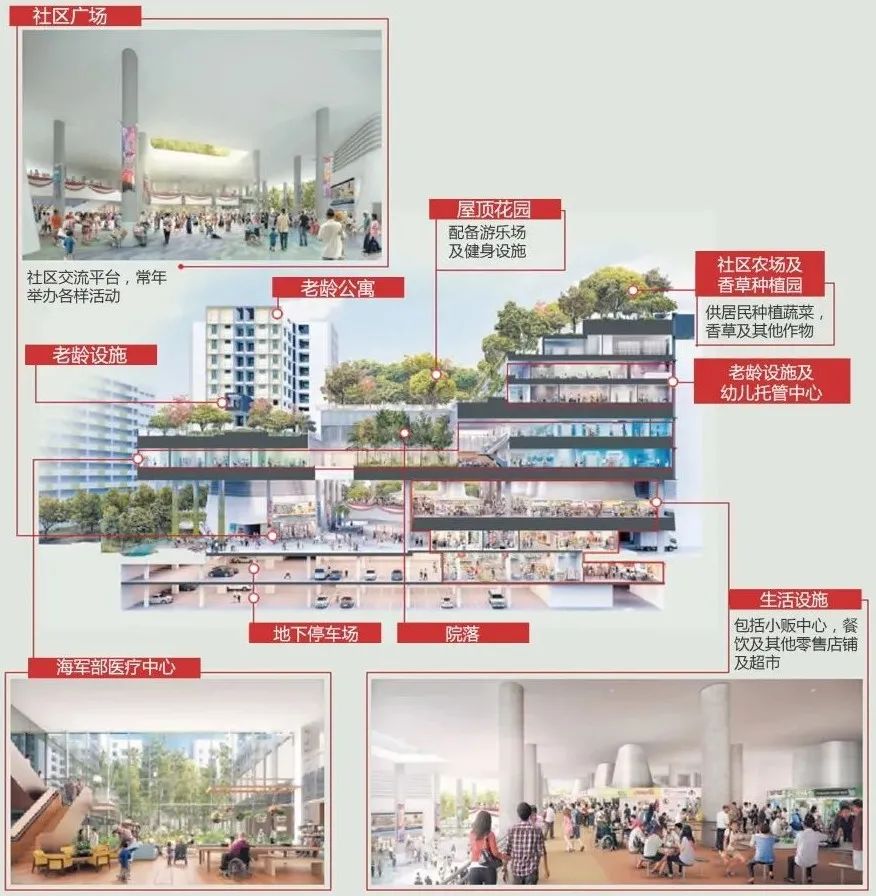

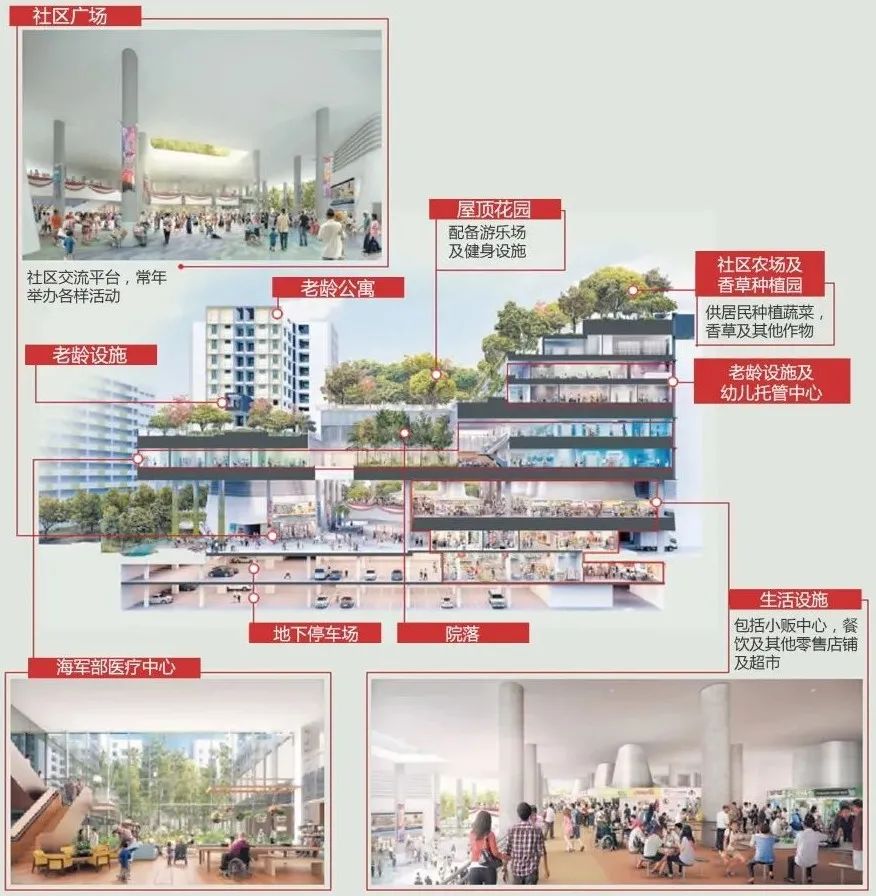

2014年起,HDB开始规划建设独立的适老化公共住房社区,通过在居住功能之外引入医疗、看护、社交等其他功能,为需要长期护理的老人和独居老人提供就地养老的空间。典型案例包括2017年9月建成的海军部村落(Kampung Admiralty)以及正在规划建设中的武吉巴督和谐村庄(Harmony Village@Bukit Batok)。

海军部村落是新加坡首个多部门合作开发的适老化公共住宅项目。HDB作为项目发起人和开发商,通过跨部门合作打造满足老年人居住、健康和社交等需求的一站式养老公寓。项目将空间垂直划分为三个活动层次(图1)。通过积极的规划管理,海军部村落打破了老龄社区缺乏活力的刻板形象,而是成功地成为新加坡北部地区重要的公共空间节点之一和一个就地养老社区的示范项目。

和谐村庄被称为“辅助生活概念政府组屋”,通过将居家看护服务融入社区基本服务,为需要长期护理的老人提供就地养老的机会。与以往的适老化公寓不同的是,和谐村庄公寓配备有看护服务包,包括24小时监护和紧急呼叫服务、基本健康检查、基本的房屋维护以及公共空间的活动安排(图2)。

资料来源:作者根据https://www.hdb.gov.sg/residential/living-in-an-hdb-flat/for-our-seniors/Buying-a-New-Flat/community-care-apartments绘制

HDB一方面通过新建适老化住宅来应对人口老龄化,另一方面也通过对老龄人口集中的老旧住区更新辅助就地养老的实现。具体来看,更新工作主要集中在三个空间层面:新镇层面的更新项目是始于2007年的“再创我们的家园”(Remaking Our Heartland)计划;邻里更新计划(Neighbourhood Renewal Programme)针对邻里和楼栋范围的更新,重点关注公共空间的设施提升及环境品质改善;家居改善计划(Home Improvement Programme)则重点关注公寓内部的更新。

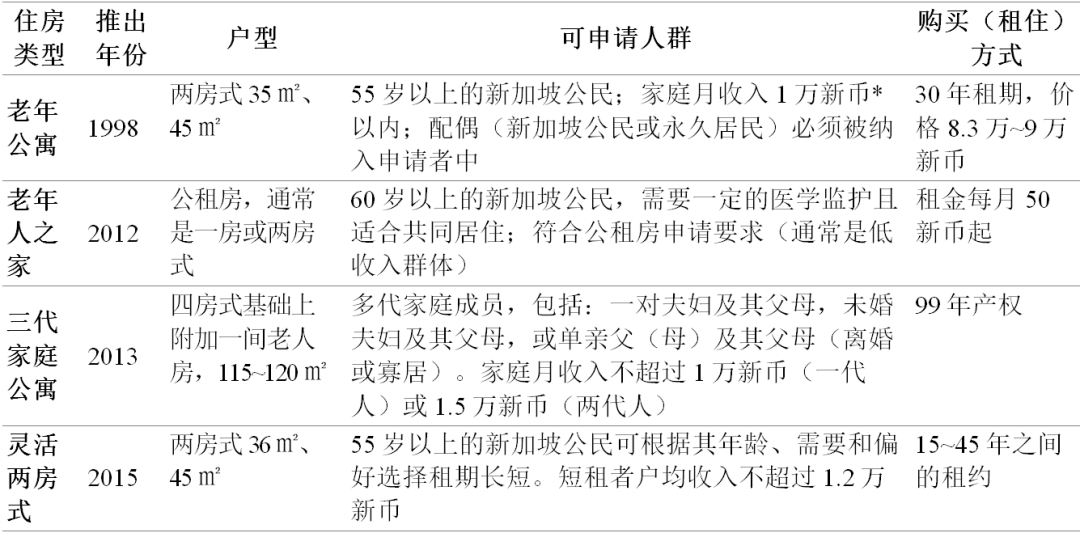

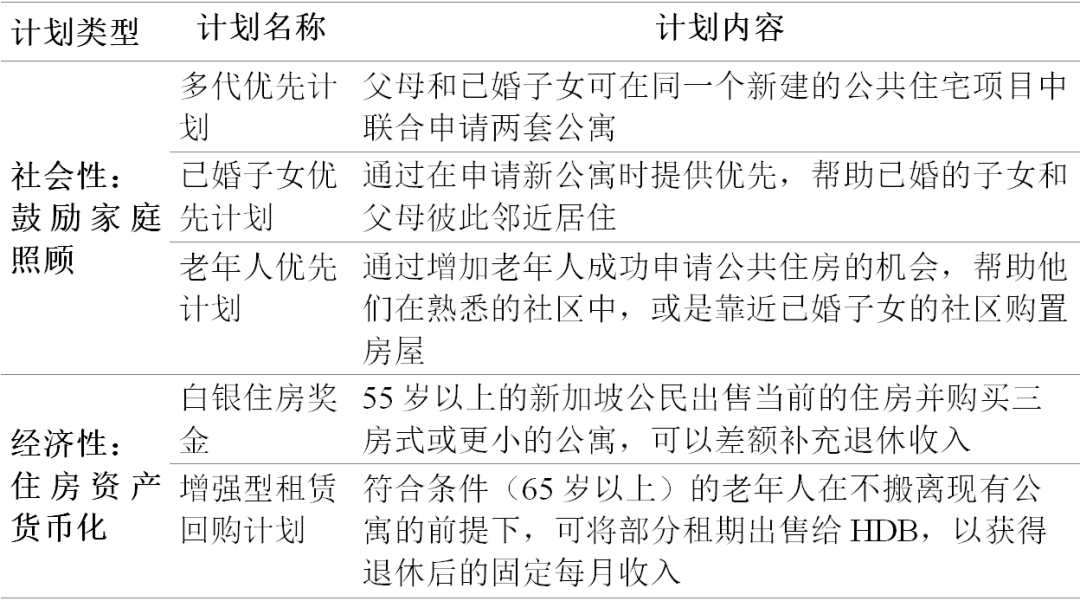

在进行物质空间建设的同时,政府也推出一系列社会和经济政策来辅助就地养老(表2)。其中,社会支持主要体现在通过调整公共住房申请政策,鼓励父母与儿女比邻而居,发挥家庭对老龄人口的支持作用;经济支持主要是通过住房资产货币化,配合公积金制度来实现以房养老。

表2 就地养老社会经济辅助政策

资料来源:作者根据HDB网站资料整理

1990年代至今,新加坡逐步形成了以公共住房制度为核心的“就地养老”政策框架,服务不同经济基础、健康状况以及家庭结构的老人。通过梳理新加坡就地养老政策,本文期待为我国居家养老配合社区养老的模式提供政策借鉴,帮助建立属于我国的就地养老模式。

作者:宁雅静,东南大学建筑学院,博士后。yajingning@u.nus.edu

【专家意见】文章从新加坡公共住房制度的视角来分析“就地养老”政策的发展和具体策略,强调“就地养老”政策是既有公共住房制度中“居者有其屋”目标的拓展,并且把视角从组屋房产本身延展到关注周边的社区环境,针对适老化社区建设总结了四种规划策略。总体上文章选题紧跟研究热点,具有良好的现实指导意义。

积极老龄化:美国活跃退休社区对中国养老社区建设的启示

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 基于公共住房制度的新加坡“就地养老”政策简介【抢先版】

规划问道

规划问道