在剖析滨水融合相关理论、梳理城水空间发展演进历程和轴线空间选择重点转变的基础上,构建从宏观纵向系统统筹到中微观横向渗透联系的拥江融合框架与策略路径,并结合成都市龙泉山东侧沱江发展轴的规划实践,提出“治水-筑景-塑业-立城-聚人”纵向融合体系、构建以“无界公园”为核心的横向融合模式,为沿江城市轴线与城市滨水空间规划研究内容的展开提供更为清晰的脉络。

刘杰希,工程师、副主任规划师,成都市规划设计研究院

张 垒,高级工程师、规划二所副所长,成都市规划设计研究院

阮 晨,教授级高级工程师、副院长,成都市规划设计研究院

纵观世界城市发展与演变历程,国内外伦敦、新加坡、纽约、上海、武汉、天津等众多滨水区域引领城市地区高品质发展的成功案例,都在新城的拓展和老城的更新中将回归滨水区作为重要对象与有利的发展动能[1]。成都着力推进公园城市建设,强调城市绿地系统和公园体系对城市空间系统结构的耦合协调作用[2],在具体的空间战略上,也提出在传统东西和南北两条传统沿路发展城市轴线的基础上,创新新区发展引擎,依托沱江优势绿色生态本底,建设“东进”区域城市发展的新功能轴、文化轴、公共服务轴和景观轴[3],在此要求下,如何依托沱江塑造城市轴线、如何塑造良好的城水融合发展关系等问题需要从理论到路径得到系统回答。

人与自然融合是永恒追求的目标,在农业文明时期,人类依附自然形成依附性的融合,而到了在生态文明时期,人类回归自然形成互动的融合。从城市的发展起源到现代城市的发展,城水的演变历程与相互关系大致可分为四个阶段[4][5][6],分别为:初步集聚、适度拓展、侵略扩张、融合优化(表1)。这一演进历程也反映出了城水关系从原始农耕文明的生态自发,到工业文明的侵略扩张,最终发展至生态文明时代保护与发展并重,生态融合一体化发展的过程。这种城市与滨水区功能的互动转变,不仅反映了滨水区与城市空间关系的演变,也反映了从单纯追求经济效益的工业化时代,向追求现代生态文明可持续发展的价值观转变。

表1 滨水城市空间与江河水体空间演进的互动关系

资料来源:根据文献[7][8][9]整理

近现代时期的城水关系,通过国内外学者对河滨水空间的相关研究来看,呈现出环境人工化、结构复杂化和功能多元化的趋势。国外的伦敦泰晤士河[7]、巴黎的塞纳河[8]、新加坡的新加坡河[9]、以及国内的上海黄浦江[10]、武汉长江[11]、广州珠江[12]等众多滨水区域的发展与研究来看,众多城市随着现代化的发展,滨水原始功能和快速交通功能逐渐后移,已将海港、码头由传统物流工业改造为集居住、办公、文化和休闲于一体的公共开放空间。

城市轴线的选择与打造提升在现代生态文明思想的指导下也显现出亲水亲绿的导向及更加多元的融合。轴线是组织城市空间的重要手段,是在城市空间布局中起空间结构驾驭作用的线性空间,依托轴线的骨架可以把城市构建为有秩序的整体[13],城市轴线可以通过轴向构图原则把城市中的不同功能分布区以串连模式连接起来,突出了城市轴线的序列性,形成了城市独特的景观风貌[14]。而随着近现代城市的发展与城水关系的演变,城市轴线的选择也开始逐渐从从封闭到开放,从单一到多元,从沿路到沿水沿绿[15]。这一空间发展选择的转变,是因为轴线规划及发展可以作为城市发展的一种动力要素,城市的“轴向”发展是与城市的生长点相结合的。通过观察国外的纽约、伦敦和国内武汉、杭州、深圳等国际大都市可以发现,从工业文明中后期到进入生态文明时期后,城市不再过渡依赖传统交通方式沿路组织城市核心功能,部分重要城市开始沿着区域重要的大江大河、回归城市滨水区成为了新的一轮战略选择。在传统轴线空间突出空间组织的基础上,强调生态网络联系、功能混合使用、整体城市形象、活力开放空间等更加多元的融合[16],城市的滨河、滨江两岸通过集聚更多的公共功能,蓝绿生态空间与城市空间相互渗透,成为生态文明最有显示度、人民群众最优获得感的典型实践区域。

2.2.1 滨水边缘区域的融合效应

由于生态因子的互补性会聚,或地域属性的非线性相互协同作用,城水、城乡等异质地域间交界的公共边缘区处,会产生超越各地域组分单独功能叠加之和的生态关联增殖效益,赋予边缘区、相邻腹地乃至整个区域社会、经济、环境等综合效益增加的现象,称为城市地域中的边缘效应[17]。城市建设空间作为人工生态系统,其与河流生态系统的过渡地带存在广泛的边缘与融合效应[18],人工系统在与自然生态系统交互处呈现高品质的空间环境和生态效益,此类区拥有整合相邻建设区和环境区外部增殖生态效益的地缘优势。城市与河流廊道将作为一个整体,不仅能发挥重要的生态功能如栖息地、通道、过滤、屏障等作用,同时也能与城市协同,形成突出的生态价值转化,增加城市景观多样性、丰富城市居民生活,创造多元的城市价值。

2.2.2 公园城市理念下的城水融合与价值重塑

2018年习近平总书记在川视察时首次提出了“公园城市”的新理念,明确“要突出公园城市特点,把生态价值考虑进去”的新发展要求。“公园城市”强调以人民为中心、以生态文明为引领,将公园形态和城市空间有机融合,真正做到“生产生活生态空间相宜,自然经济社会人文相融”的复合系统,是新时代可持续发展城市建设的新模式[19],突出将公园生态空间的价值从单纯的绿地景观价值上升到多重复合价值。而沿大江大河的滨水区作为城市生态、生活与生产共同生长发展的核心区域,现代城市建成环境与沿江蓝绿空间在公园城市框架下融为一体,塑造更加融合开放、连绵有序的空间融合网络体系。通过空间形态、功能结构、文化景观等方面的多维融合,以蓝绿生态空间为基础,实现生态保护、社会经济、健康文化等多元价值的整体重塑与提升[20]。

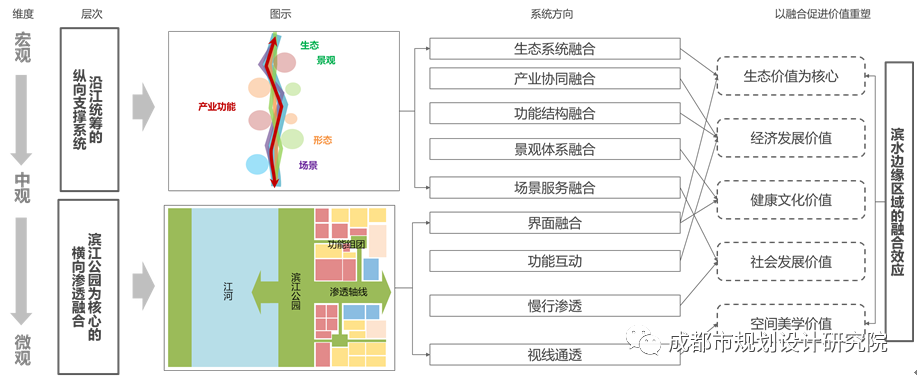

依据城水融合视角的理论指导,顺应城水演进规律,凸显不同空间层次下的生态、社会经济、健康文化、空间美学等多元融合价值,沿江轴线的城水融合重点从宏观到微观、从纵向系统到横向渗透两个方面来构建拥江融合的策略路径与技术路线。

图1 从纵向到横向的沿江轴线城水融合规划重点与路径示意图

资料来源:笔者自绘

宏观层面的融合,从系统论的观点出发,更加强调整个流域纵向层面系统性的统筹,一般包括对生态景观、产业功能、空间形态与场景等维度形成沿江纵向的系统支撑。首在生态景观方面,水系与城市空间融合的核心,在于河流水系廊道与城市滨水腹地空间网络的整合,是整个轴线空间耦合的基础,通过流域系统的水环境治理,形成上下游生态共建的合力与共识,并在拥有良好的水环境、水安全条件下,统筹区域生态斑块、廊道、基质体系,形成山水城景观融合、分段主题明显、节点突出的景观系统,奠定轴线生态价值本底;其次在产业功能方面是流域水系与城市产业功能布局的融合,是赋予整个轴线系统新的发展动能的过程,通过塑造统一轴线空间结构、功能分段与层次,辅以协同互补、差异特色的产业布局,强化滨水空间自身产业功能,与周边的农业、制造业和服务业三者彼此间的融合,从而达到带动整个轴线区域产业经济的发展与价值提升;在空间场景呈现方面注重城市形态自身韵律感与河流形态及山水格局的呼应关系,从城市更大的范围内进行景观、视觉与建设强度的分析,塑造与城市绿地系统一体化的开敞空间体系,通过城市形态的协调彰显城市地域特色,同时以人的视角出发,以场景营造为路径强化更多的滨水生活、服务与生态消费的场景呈现,实现公共健康文化与社会和谐的价值体现。

中观到微观层面的融合,是除了沿江沿河本身形成纵向的轴线空间序列的方式外,往往在中小尺度会形成从城到水、从山到城再到水的横向轴线空间序列,突出滨江公园为核心的横向渗透。这一层级的轴线空间强调以滨水公园为中心,突出蓝绿空间向城市腹地的渗透以及城市公共功能向水岸空间的集聚,建立河流和城市空间的联系,将原本独立滨水区与城市结合为有机的整体、共同发展,重新获得城市滨水的多元价值。通过界面融合,探索以水公园为核心分别向河流与城市区域进行渗透与生态价值的辐射带动;通过功能的互动,形成与城市区域功能互动的滨水特色功能植入,实现经济发展的协同提升;通过交通的衔接,以可进入、可参与的步行环境为目标,塑造无缝衔接的慢行网络,提升社会参与及公共健康;通过空间视线的融合,突出滨水建筑尺度的协调、廊道的贯通,形成江城一体的空间形态,实现空间美学的价值呈现。

3 成都沱江发展轴的规划实践

3.1 成都的城水演变历程与拥江发展选择

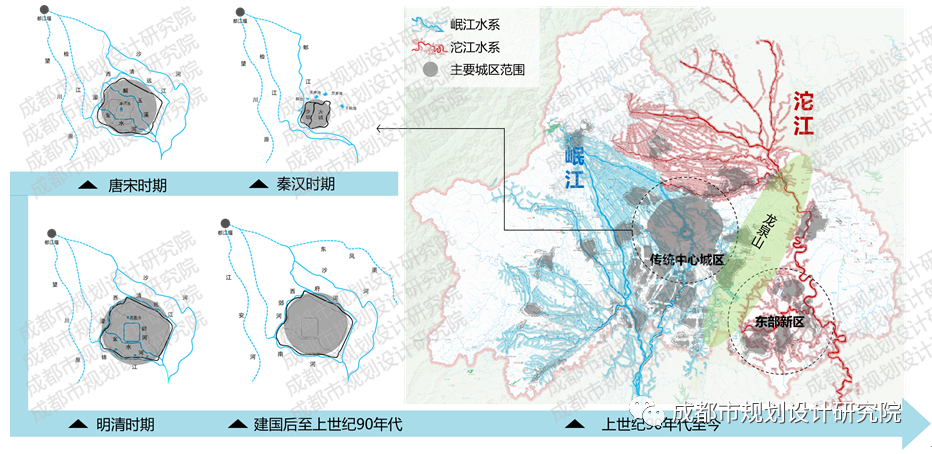

成都原老城区位于岷江水系下游,自都江堰渠首工程修建以来,河流水体从城市致灾因素变成了发展动力。从西周先秦成都依河建城,到唐朝高骈筑城形成了“两江环抱、三城相重[1]”的总体格局并持续影响着今天成都传统中心城区域的空间脉络。

图2 成都重要水系与城市发展格局演变示意图

资料来源:笔者自绘

沱江作为长江上游一级支流,流经市域东北部区域,与岷江共同构成成都两大主要流域水系润泽成都市的东西区域。2017年成都市在第十三次党代会率先提出了“东进、南拓、西控、北改、中优”的“十字方针”,依托成渝双城经济圈建设、简阳划归成都代管、选址新建天府国际机场等重大战略机遇,优化拓展城市空间、重塑城市空间结构和经济地理,跨越龙泉山实施“东进”战略。在最新的国土空间规划、总体规划和战略规划[3][21]中,沱江发展轴是区别于传统沿路发展的南北、东西两条城市轴线,是一条践行公园城市理念的拥江拥绿发展轴,从“两山夹一城”变为“一山连两翼”城市发展格局的牵引之轴(图2)。

3.2 沱江发展轴的现状特征

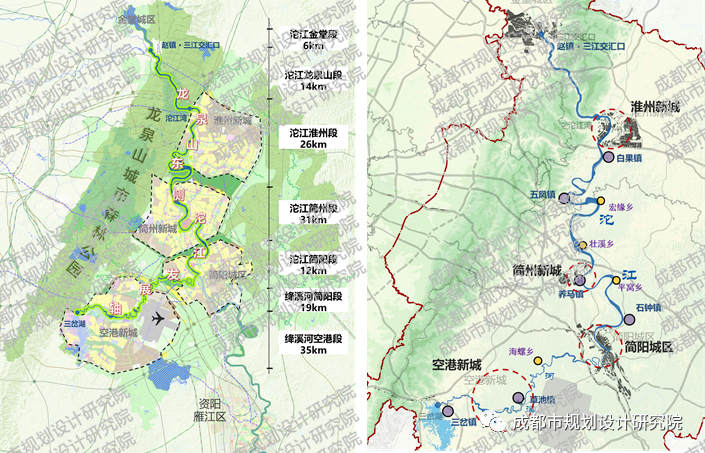

沱江河道轴线段段约143公里,顺应地势蜿蜒曲折,形成河湾半岛、峡谷、湿地、江心洲等多样江河水面形态。沿线现状城镇沿水而居,淮州、简阳城市建设呈现拥江发展的初步格局,六镇四乡临江发展,存在城市核心功能尚未集聚,沿江城市形象不佳,拥江特色显示不足等问题。

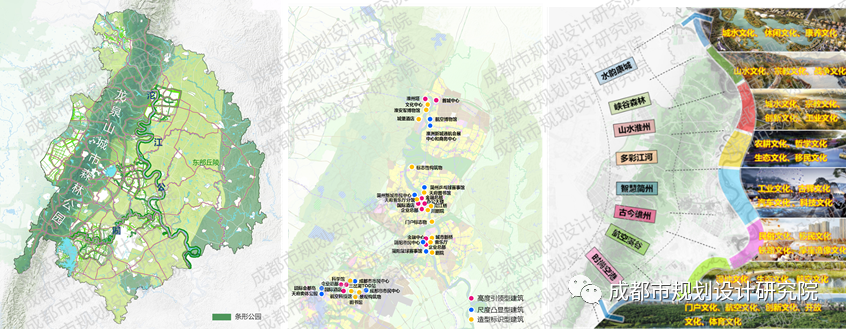

图3 沱江发展轴范围示意图(图左)、沱江现状建设示意图(图右)

资料来源:文献[22]

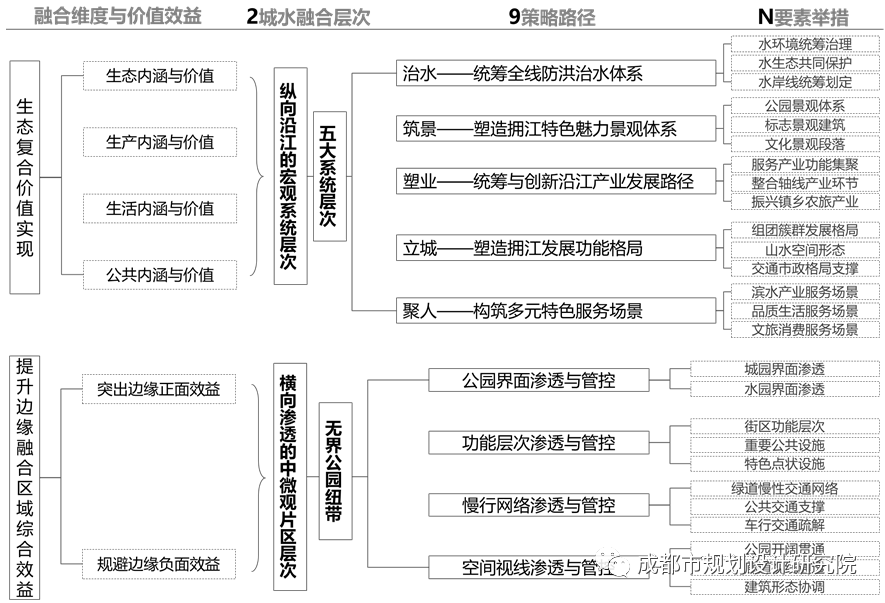

3.3 沱江发展轴的目标与城水融合发展路径

沱江轴作为串联东部城市新区“四城一园”的核心生态骨架,围绕东进区域“精筑城、广聚人、强功能、兴产业”的发展思路,以“彰显拥江发展特色、独具魅力的世界级滨水区”为目标,将沱江发展轴建设为“支撑东部城市新区、构筑公园城市新画卷、拥江发展新格局的生态轴、景观轴、功能轴、产业轴、交通轴、活力轴”[22]。

图4 沱江发展轴“2+9+N”城水融合策略路径示意图

资料来源:笔者自绘

按沿江轴线城水融合的理论与路径方法,沱江发展轴的城水融合形成了从层次到路径、从路径到要素的“2层次+9路径+N要素”策略框架(图4)。其中纵向沿江的宏观系统层次,主要围绕生态复合价值的实现,按照沿江轴线系统应当重点系统统筹的以生态价值为基础,生产、生活与公共价值协同共促的多远价值融合[2]为出发点,依循先治水筑景、后立城聚能、再塑业聚人的逻辑,形成五大方面层次递进的系统融合支撑。首先突出生态价值本底的保护与延续,通过对水环境、水生态与水岸线的价值本体塑造,形成统筹全线的防洪治水体系;在生态本底要素保护的基础上,通过节点、段落和绿道线要素串联等景观价值的提升,塑造拥江特色魅力景观体系;核心功能的集聚与价值的彰显,通过梳理总体的结构与功能层次,明确组团功能核心与山水空间形态、辅以交通市政的线性支撑,塑造拥江发展功能格局,实现区域自然生态系统与城市空间结构的融合;生产价值的提升,需通过协调滨水重点城市服务业态和乡村“农业+”文旅业态,统筹与创新沿江产业发展路径;滨水公共活力价值的在塑造,需通过生产、生活、生态等多元服务场景营造,促进滨水生态空间对城市生活质量、城市形象、竞争力、吸引力等的融合与呈现。

横向渗透的中微观片区层次,围绕城市边缘融合区域综合效益最大化的需求,突出滨水边缘区域正面效益、同时规避负面效益[4],形成界面、功能层次、慢性网络和空间视线四个方面多维渗透的路径。重点以无界公园为核心载体,对于城市界面强化功能设施、慢行活动、视野形态等的正面效益、规避洪水淹没、交通安全和视线遮挡等方面的负面效益。

3.3.1 以“治水-筑景-塑业-立城-聚人”构建纵向统筹的融合体系

(1)治水——统筹全线治水防洪体系

沱江发展轴线全线治水防洪的体系,强调沱江沿线水生态共保、水环境共治、水岸线统筹共三个方面的生态要素提升融合,通过沱江流域7个城市划定治理单元共同设立沱江流域水环境补偿协调机制(包括建立统一的监测体系和信息共享机制、流域环境保护会商和联合执法制度、流域生态环境保护和绿色发展评价考核体系);实施全流域Ⅲ类及以上统一水质目标与排放标准、实施统一截污、清淤、面源治理及生态补水举措;通过差异化的山林、农业和城镇生态功能引导、严格划定全线贯通的蓝绿保护线等共同来构筑沱江水清、岸绿、可调蓄的生态廊道价值基础。

图5 沱江流域治理单元、截污清淤、补水、蓝绿线划定举措示意图

资料来源:文献[22]

(2)筑景——塑造拥江特色魅力景观体系

沱江发展轴线拥江特色魅力的景观体系,强调总体公园景观体系、标志景观建筑、文化景观段落三个方面的景观要素提升融合。通过延续现有自然地形水貌特征,打造湖、溪、湾、岛、湿地等特色水面景观类型,以沱江公园为组织东部新城蓝绿空间的核心骨架,沿条形公园向两侧延伸,串联区域、新镇、小区和组团四级城市公园,形成网络化的绿色空间;统筹沿线标志建筑,依托重大公共设施,沿轴线打造高度引领型、尺度凸显型、造型标识型形成三大类建筑簇群,形成临湖、临江、临绿的特色景观天际线;以沿线山水与城乡风貌特征,统筹塑造沱江八大文化段落、新增文化设施,丰富百里沱江山水画卷的轴线景观价值内涵。

图6 沱江丰富水面形态示意图

资料来源:文献[22]

图7 沱江公园体系规划图、沱江标志建筑统筹布局示意图、文化景观分段规划图

资料来源:文献[22]

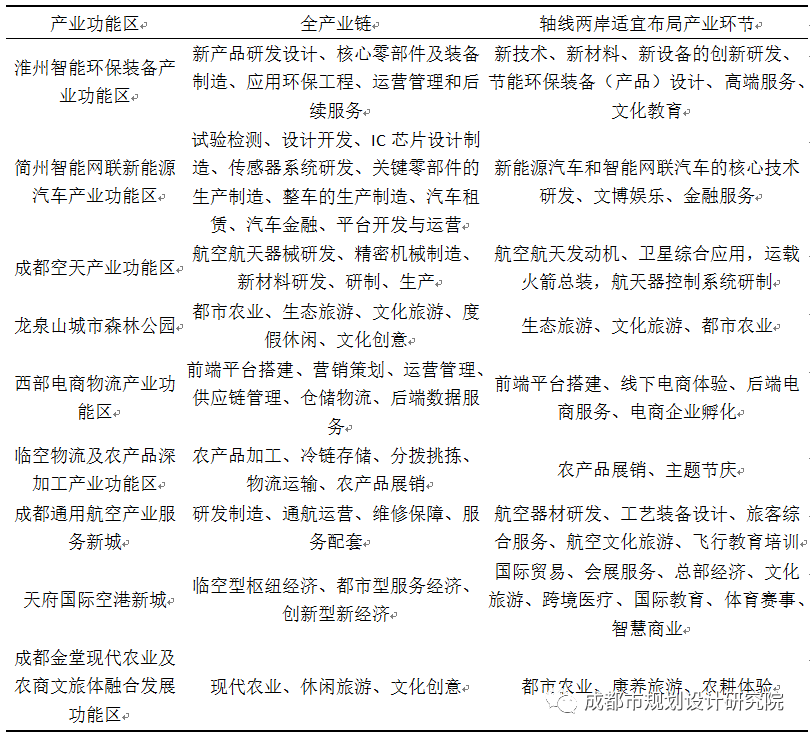

(3)塑业——统筹与创新沿江产业发展路径

沱江发展轴线沿江产业发展融合体系,强调统筹沿线产业功能区产业布局、整合轴线产业环节和振兴镇乡农旅产业三个方面的产业要素提升融合,通过统筹协调沿江产业功能区,整合形成轴线聚集的创新研发、智能科技、娱乐活力、休闲康养等高端服务业主题区。

图8 滨江高端服务功能示意图、轴线产业环节布局示意图

资料来源:文献[22]

滨江的产业布局与空间层次方面,推动产业链中高附加值且环境友好的科技研发、信息服务、商务金融、教育培训、总部经济、会展营销、文化创意、主题旅游等环节向轴线两岸聚集,创新发展产业链高端环节。另外在郊野段区域,通过“农业+”模式打造沿江特色小镇与农商文旅体融合的郊野公园,来培育轴线发展新动能,塑造现代化产业走廊价值内核,将沱江轴线建设成为实施乡村振兴、推动城乡融合发展的示范轴。

表2 在轴线两岸的布局产业重点环节一览表

资料来源:文献[22]

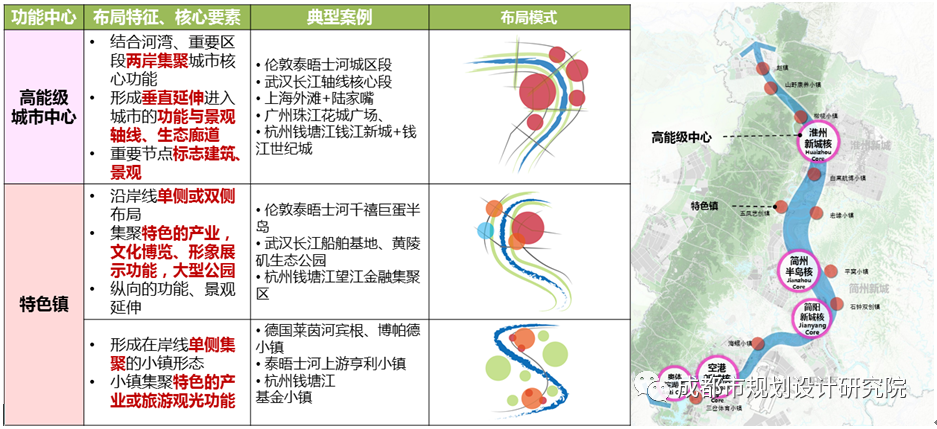

(4)立城——塑造拥江发展功能格局

图9 轴线城市功能核心层次示意图

资料来源:文献[22]

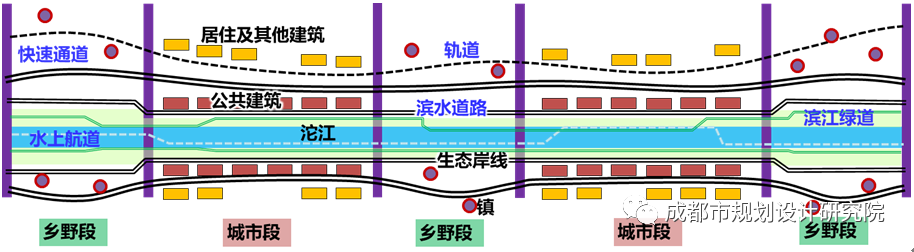

沱江发展轴线拥江发展功能格局,强调组团簇群发展格局、塑造山水空间形态、强化交通市政支撑三个方面的功能要素提升融合,通过布局轴线高能级城市中心和特色镇等功能中心理顺轴线空间序列、打造“青山为幕、碧水绕城、开敞疏朗、组团分布”的整体空间形态、构建以沱江黄金航道、滨江绿道、沿江快速通道等组成的立体交通支撑等,来强化沱江轴线空间功能结构引领片区综合发展,形成差异特色的空间序列。

图10 沿轴线功能与交通联系示意图

资料来源:文献[22]

(5)聚人——构筑多元特色服务场景

沱江发展轴线多元特色服务场景体系,以人的高品质公共生活出发,营造文体旅商农功能复合的产业服务场景、生活服务场景和消费服务场景三个方面的场景要素提升融合,通过强化滨水产业人群配套、布局绿道串联社区公园、公服设施、公交站点以及居住和就业地、结合景区与公园打造六片文化体验、娱乐休闲和旅游体验场所等来强化沱江公共与生活价值呈现。

3.3.2 以多样“无界公园”打造横向延伸的滨水融合示范

在微观层面聚焦滨水“无界公园”,重点通过景观生态、滨水功能、慢行网络和空间形态的融合延续宏观与中观尺度的要求、形成城水缝合的纽带,打造滨水绿色空间与城市功能一体的沱江无界公园,重点突出“开放共享,有机融合,一体设计”三大特征。

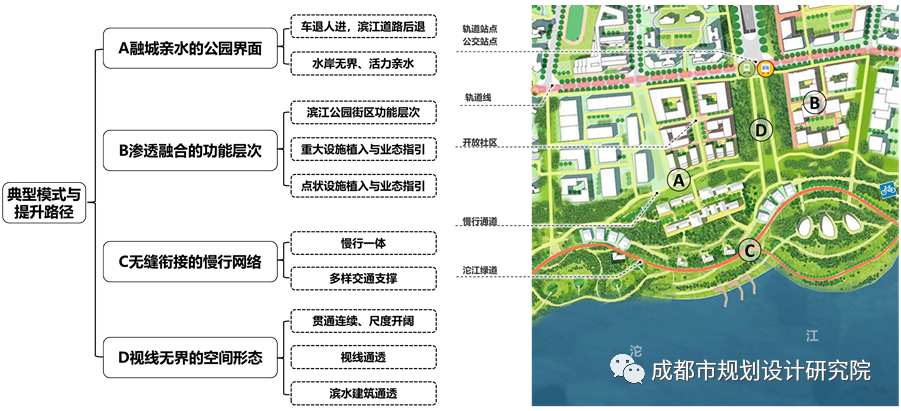

图11 “无界公园” 典型模式与提升路径示意图

资料来源:文献[22]

在进一步明确滨江无界公园内涵与特征的基础上,聚焦界面、功能、交通网络和空间形态四个维度,明确融城亲水的公园界面、渗透融合的功能层次、无缝衔接的慢行网络、视线无界的空间形态4大类10小类(图11)提升方向,打造城水一体滨江无界公园带。

(1)融城亲水的公园界面

对于城绿相接的城市界面,滨江道路后退,强调车退人进与融合开放的公园界面塑造。在规划建设中,强调滨江道路后退一个街坊或降低滨江道路等级形成滨水景观游憩道路,等级宜为次干道或支路,以免造成对城市和滨河公园的分割,街坊内部的慢行通道与沱江慢行主干走廊互联互通。同时强调以慢行绿道为串联,打开社区围墙,融合工作、生活、休闲服务等多元场景,打造开放小街区,结合不同功能地块形成不同的街道开发类型。对于水绿相接的水岸界面,突出水岸无界融合与活力亲水的活动植入,沿水岸布置滨河绿道,设置亲水平台、栈道等多样亲水设施,植入休憩、游泳、戏水、垂钓、观景、散步、骑行、划船、沙滩游乐等丰富多样活动,打造富有活力的水岸空间。

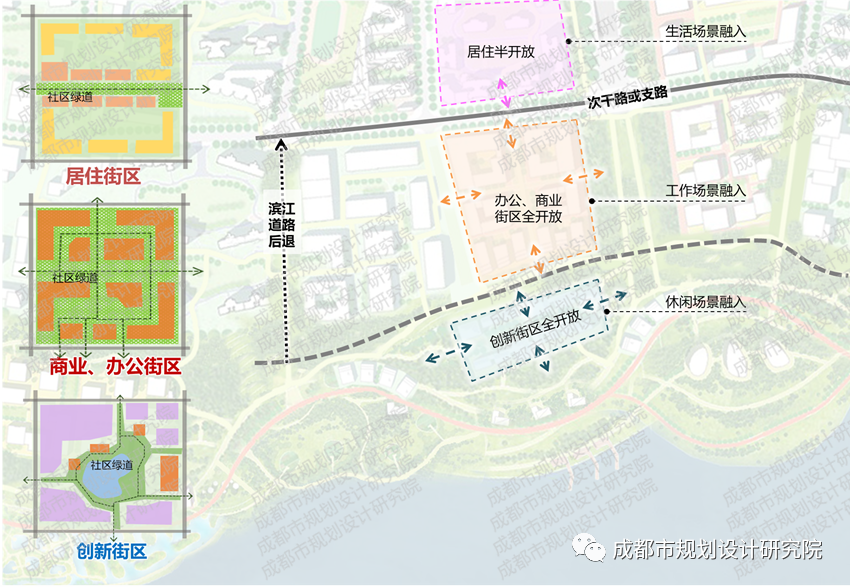

图12 滨江多类街区开放层次示意图

资料来源:文献[22]

(2)渗透融合的功能层次

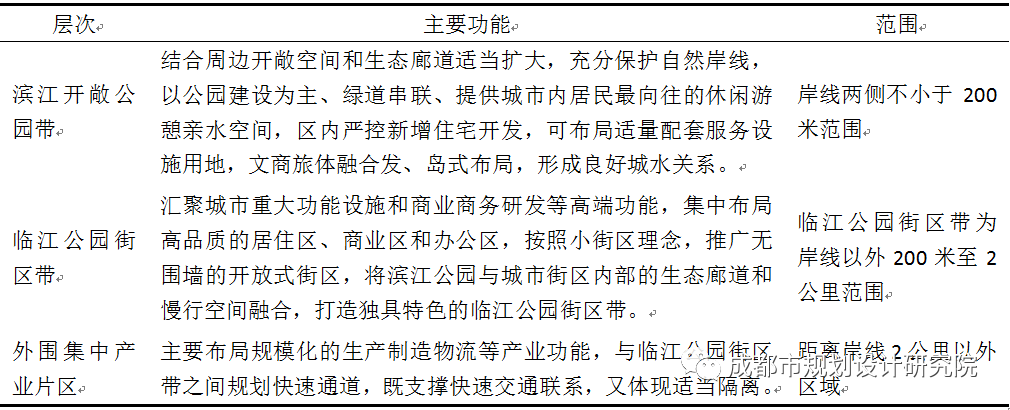

结合滨水功能层次特征,构建凸显拥江发展的布局模式,逐次形成滨江开敞公园带、临江公园街区带、和外围集中产业片区。

表3 “无界公园”渗透融合的三大功能层次

资料来源:文献[22]

图13 渗透融合的功能层次示意图

资料来源:文献[22]

在滨江开敞公园带内的设施布局上,强调重大设施植入,统筹文化展示、体育赛事、国际交往、教育研究、医疗卫生、政务服务和商业消费等功能设施沿沱江功能绿线内组团布局;除重大功能性设施之外的配套设施用地,按照一定比例小规模、组团化依附绿道多样的农商文旅体设施进行布局,植入的文体旅商功能与周边商业商务中心、生活社区、产业社区、TOD综合开发区域的功能业态相协调,形成良好互动联系,强化对轴线周边城市形态和功能业态的管控。

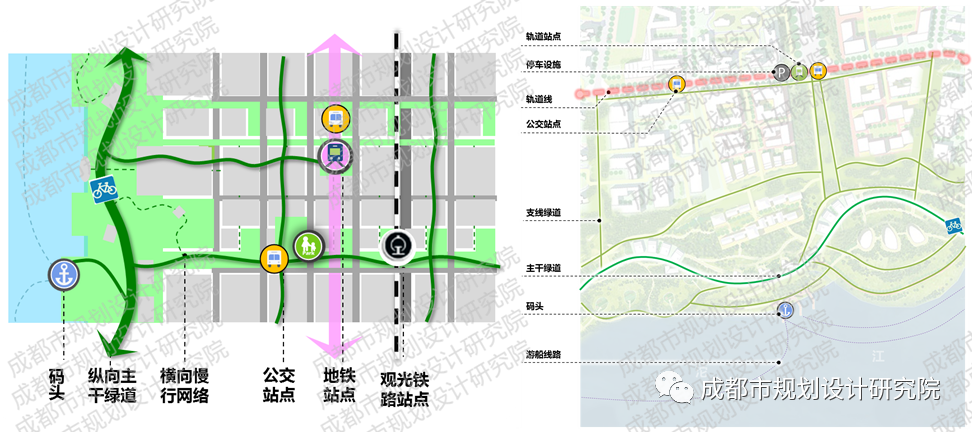

(3)无缝衔接的慢行网络

滨江慢行系统的设置,突出慢行一体的公园绿道网络设计,绿道步行、骑行可合并设置,也可分离设置,保障主干绿道的连续贯通,串联主要核心功能设施,支线绿道系统成网,与城市腹地慢行系统及公共形成联系。同时构建多样的公共交通支撑体系。在车行交通上,强调高密路网的支撑,满足小街区规制的要,公交站点、轨道站点与滨河绿道之间通过慢行通道进行无缝衔接。

图14 滨江无缝慢行网络布局示意图

资料来源:文献[22]

(4)视线无界的空间形态

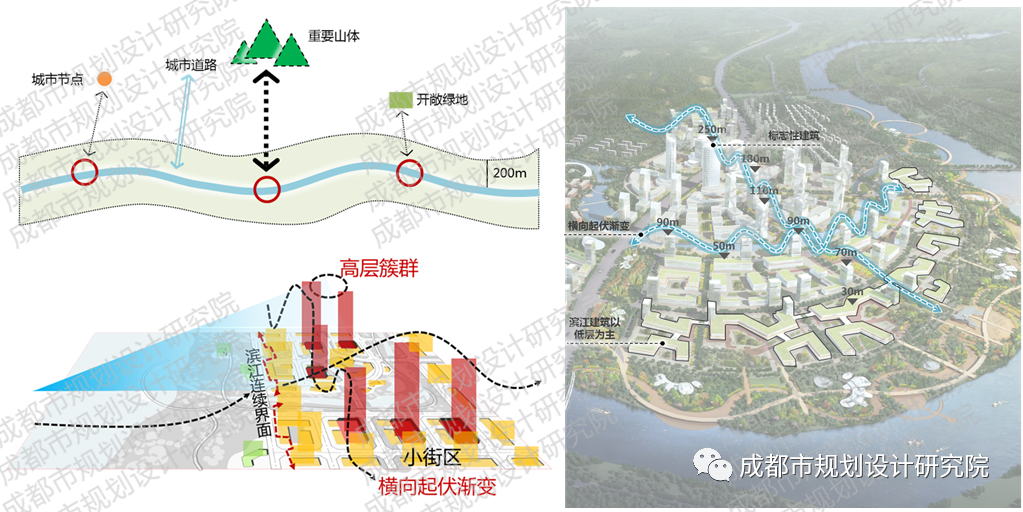

沱江横向的空间层次塑造上,一方面营造开阔的公园尺度,以河道蓝线为基准,结合江河尺度划定绿线,打造特色滨江连续公园带,并保障公园连续性,规定最窄处宽度,同时可结合周边开敞空间和生态廊道适当扩大。同时保障公园的视线通透,滨河公园与周边城市道路、开敞绿地、重要景观节点之间构成城水视线廊道,滨河公园与城市重要山体构成山水互望通廊。另外一方面打造滨水建筑横向起伏变化、纵向梯级跌落的空间形态,建筑高度上滨江建筑以低层为主,局部核心功能区允许突破,形成标志建筑节点,横向沿江天际线形成起伏韵律的天际轮廓,并与背景山体形成良好关系。

图15 滨江建筑空间层次示意图

资料来源:文献[22]

4 结语

江河及周边区域以轴线形态作为沿线物质流、能量流和信息流的重要骨架,是未来城市总体空间格局的核心要素,沱江以其独特的大江大河要素,通过环境、产业和功能等多维融合的沱江发展轴打造,奠定了区别于龙泉山西部平原的独特优势,实现从沿路发展向沿绿沿江发展的理念与格局转变,凝聚了成都实施“东进”战略的共识。接下来,随着新城新区的持续建设,城与水将不仅是空间功能形态的融合,更多的会需要在流域与片区的协同发展、一体化的规划建设管控制度等方面深化研究与实践,实现真正的一体化可持续发展和更美好的生活品质呈现。

[1] 刘博敏. 发展在水:城市滨水时代来临[J]. 城市规划,2018,v.42;No.372(03):72-79.

[2] 成都市建设公园城市专题研究项目组.公园城市内涵研究 [R]. 上海:同济大学,2018.,

[3] 成都市规划设计研究院. 成都市城市总体规划(2016-2035年)[Z].2018.

[4] 邹卓君,杨建军. 城市形态演变与城市水系动态关系探讨[J].规划师,2003,(02):87-90.

[5] 杨保军 , 董珂 . 滨水地区城市设计探讨 [J].建筑学报 ,2007(7):7-10.

[6] 李建伟. 城市滨水空间的发展历程[J]. 城市问题,2010(10):29-33.

[7] 阎水玉,王祥荣. 泰晤士河在伦敦市规划中的功能定位、保证措施及其特征的分析[J]. 国外城市规划,1999,(01):34-35+42.

[8] 任国岩. 巴黎塞纳河左岸地区改造规划与建设[J]. 国外城市规划,2004,(05):92-96.

[9] 王文丽,吴必虎. 城市滨河商业空间开发建设经验——以新加坡河克拉码头为例[J]. 城市发展研究,2015,22(5):20-23,28.

[10] 杨伊萌. 城市公共空间更新的探索与实践——以黄浦江东岸滨江开放贯通规划为例[J]. 上海城市规划,2017(2):46-51.

[11] 戴菲,王运达,陈明,黄亚平,郭亮. “公园城市”视野下的滨水绿色空间规划保护研究——以武汉长江百里江滩为例[J]. 上海城市规划,2019,No.144(01):19-26.

[12] 赵民,张佶. 回到母亲河,重塑滨江城市形象——广州市珠江滨水区建设的探讨[J]. 城市规划汇刊,2001,(02):36-38+43-83+79.

[13] 余永莲,郭建昌. 浅析中国古代城市轴线[J]. 中国科技信息. 2005,16:258.

[14] 成亮. 浅析城市轴线在城市规划中的运用[J]. 现代城市研究,2009,v.24(01):35-42.

[15] 王建国.城市传统空间轴线研究[J]. 建筑学报.2003,5:24—27.

[16] 孟兆阳,白惠艳,王艳霞. 城市形态学视角下的世界滨水区发展模式研究[A]. 中国城市规划学会.城乡治理与规划改革——2014中国城市规划年会论文集(03-城市规划历史与理论)[C].中国城市规划学会:中国城市规划学会,2014:13.

[17] 邢忠.边缘区与边缘效应——一个广阔的城乡生态规划视域[M].北京:科学出版社,2007.

[18] 邢忠,王琦,李新.城市环境区边缘地带的土地利用规划导控[J].城市规划学刊,2005(03):47-51.

[19] 成都市建设公园城市专题研究项目组 . 公园城市内涵研究 [R]. 上海:同济大学,2018.

[20] 吴承照,吴志强,张尚武,等. 公园城市的公园形态类型与规划特征[J]. 城乡规划, 2019, (1): 47-54.

[21] 成都市规划设计研究院.成都市实施“东进”战略总体规划(2017-2035年)[Z].2018.

[22] 成都市规划设计研究院. 龙泉山东侧沱江发展轴总体规[Z].2019.

原文刊载于《规划师》2021年第11期,转载请注明出处

(长按二维码识别就可关注我哦^-^)

原文始发于微信公众号(成都市规划设计研究院):【好文推荐】城水融合视角下的沿江轴线规划探索——以成都市沱江发展轴为例

规划问道

规划问道