东莞地处华南地区,是珠三角中心城市之一,“广东四小虎”之首,号称“世界工厂”。东莞是珠三角地区快速城镇化的典型样本,全市下辖4个街道、28个镇,总面积2473平方公里,2019年常住人口846万人,城镇化率超90%。东莞镇域经济发达,2019年GDP达9482亿元。全市分为水乡片区和流域地区,水乡片区河网密布,具有岭南水乡典型特征。

东莞是珠三角地区快速城镇化的典型样本(©摄图网)

东莞经济、社会的快速发展与自然资源的急剧破坏形成强烈反差。由于快速城镇化致使建设用地无序蔓延,“自然海绵体”被侵占严重;城市进入存量更新阶段,老城区问题突出,海绵城市建设需求迫切,但实施难度大;加之东莞“市-镇”两级的管理模式,镇街众多且自主性强,各扫门前雪,涉水市政基础设施缺乏系统性。过去40年粗放式发展致使城市涉水市政基础设施欠账多,水环境差。

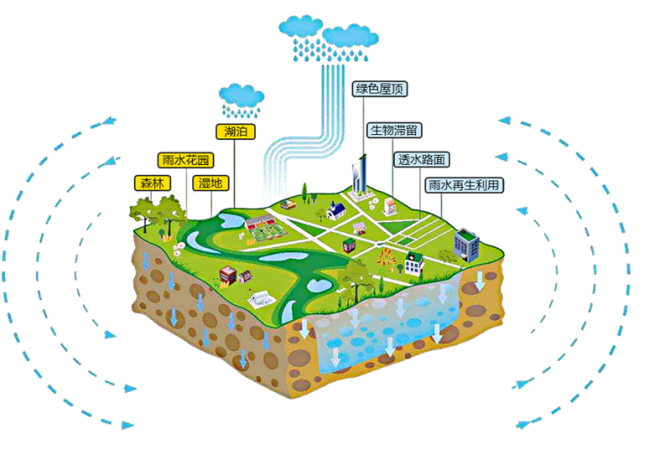

海绵城市是系统解决上述问题的有效手段。为系统推进海绵城市建设,构建全市海绵城市顶层设计,东莞市组织编制了海绵城市专项规划。

01

项目构思

PROJECT IDEAS

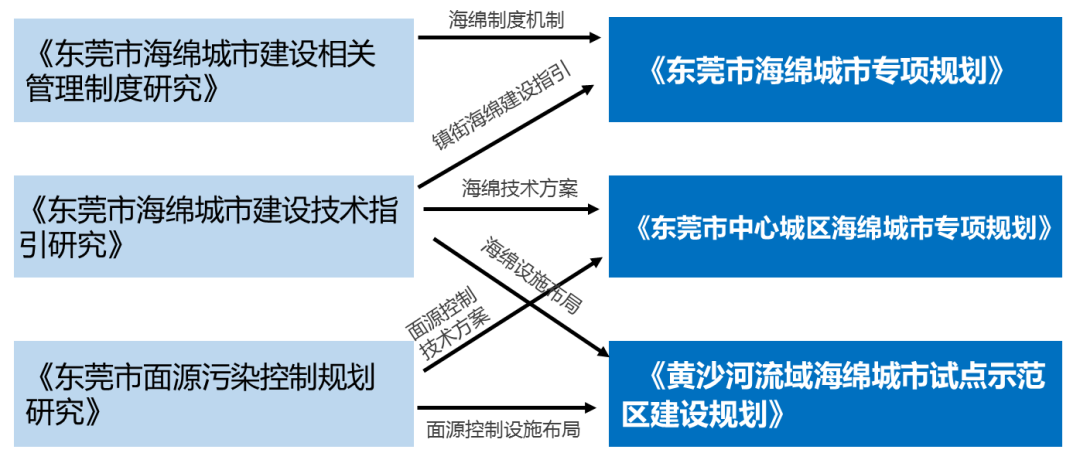

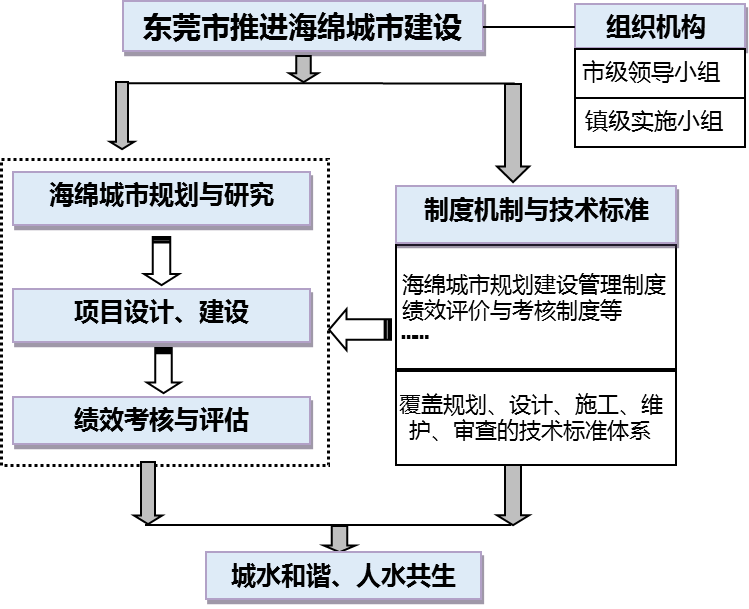

项目包括三个层次的专项规划和三个专题研究。项目通过海绵城市规划方案、制度机制、技术标准的制定,最终形成东莞市海绵城市工作的顶层设计。规划将海绵城市建设与治污、治城融合推进,提供了城镇失衡地区的生态修复综合解决方案。

海绵城市建设与治污、治城融合推进

三个层次规划

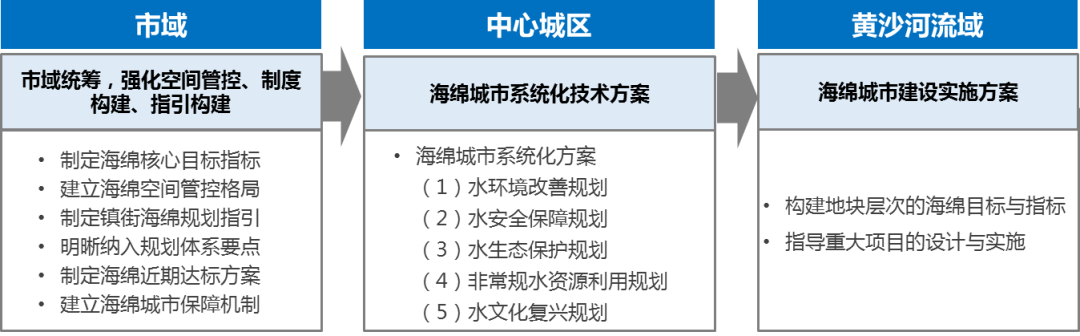

三个层次专项规划为《东莞市海绵城市专项规划》《东莞市中心城区海绵城市专项规划》和《东莞市黄沙河流域海绵城市试点示范区建设规划》,分别对应市域、中心城区、黄沙河流域三个不同尺度、不同深度的规划方案。市域层次重统筹,强化空间管控、制度构建和指引构建;中心城区着重制定了系统化的海绵城市技术方案;黄沙河流域构建了地块层次的海绵城市目标与指标,面向实施,指导重大项目的设计。

三个专题研究

项目编制了《海绵城市建设相关管理制度研究》,解决了“市-镇”两级管理模式下的海绵城市制度机制设计问题;编制《海绵城市建设技术指引研究》,解决了本地化海绵城市技术标准缺失的问题;编制《面源污染控制规划研究》,提供了城市雨水径流污染严重地区的综合解决方案。

三个层次规划、三个专题研究

02

规划内容

CONTENT

项目主要内容包括以下七大方面:

1/ 制定了海绵城市建设目标与策略。在国家相关要求的基础上,增加了水域面积率、城镇建成区黑臭水体消除率等凸显本地特色的指标。

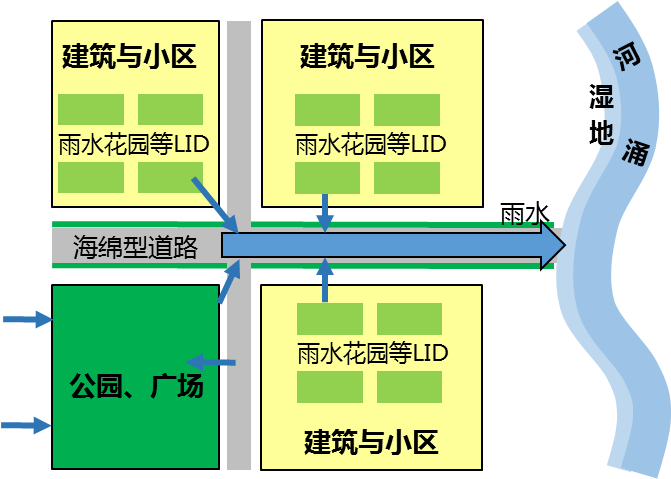

针对东莞“水乡片区+流域地区”的鲜明空间形态,制定了不同地形地貌区域的海绵城市建设策略。水乡片区构建了以“蓄+排”为主的“小区-城市开放空间-河涌”三级海绵技术路径;流域地区构建了以“渗+蓄”为主的海绵技术路径。

东莞市海绵空间格局图

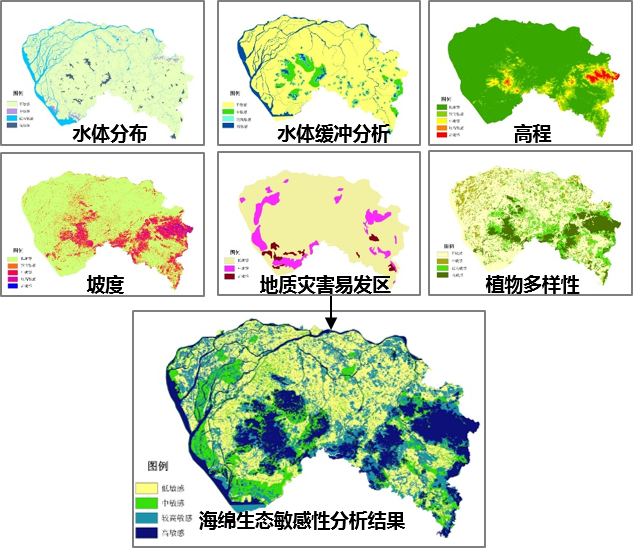

2/ 自然海绵体保护方面,全域统筹,运用GIS及遥感技术对山、水、林、田、湖等海绵基底进行分析,确定生态敏感区域位置并提出保护及修复要求;对城市蓝线、绿线、生态控制线及总规“三区划定”进行评价,根据评价结果,提出保护、修复及管控建议。

3/ 人工海绵体构建方面,采用SWMM模型辅助雨水年径流总量控制率目标的分解,全市层面分解至二级排水分区,中心城区分解至管控单元,黄沙河流域分解至地块。指标的分解始终基于对现状和规划下垫面数据的解析,首先分类明确地块级别的合理指标;再根据城市规划用地,对排水分区、流域及整个城市进行目标复核,使之上下衔接。

4/ 海绵城市基础设施布局方面,构建系统化的海绵城市技术方案,提出“灰-绿”结合、近期以灰色设施为主的布局思路,系统解决涉水市政基础设施欠账多、水体黑臭、内涝等问题。从水生态修复、水环境提升、水安全保障、非常规水资源利用、水文化复兴五大工程体系梳理项目,布局基于多目标的生态型绿色设施和传统管渠类灰色设施。

5/ 针对东莞园区、镇街众多的特点,基于海绵视角,从城镇性质、经济条件、空间形态、土地开发强度、生态本底、规划新增城乡建设用地等因素分析,将镇街分为六大类。针对各类镇街的特点,提出针对性的海绵城市建设指引,以及每类镇街海绵城市规划指引大纲,重点明晰下阶段各类镇街海绵城市规划应重点解决的问题。

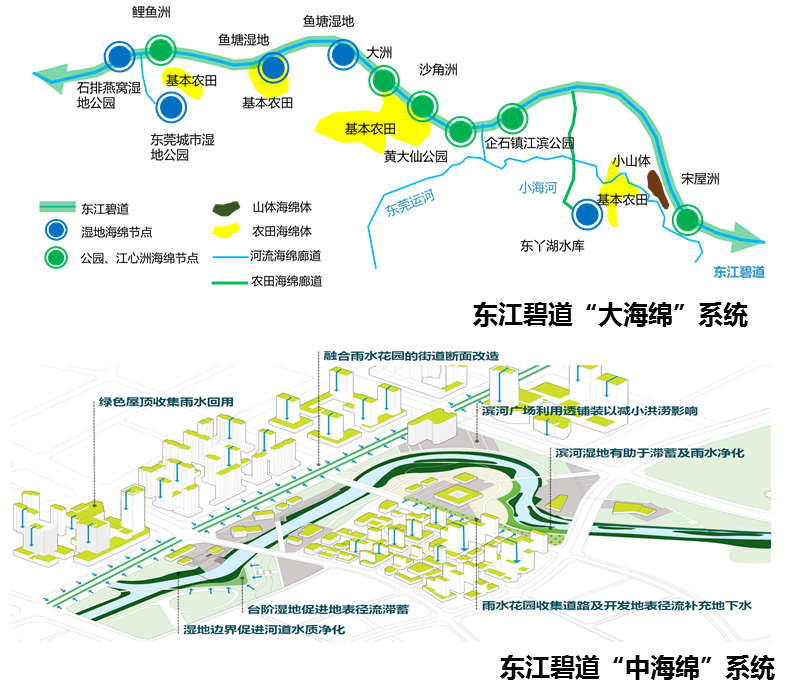

6/“点-线-面”相结合,明晰市-镇两级的近期推进重点区域及重点工程。面:全市层面划定46个海绵城市重点区域;线:结合黑臭水体治理、碧道工程等河道整治项目,打造海绵型河道;点:全市范围内的新、改、扩建项目全面落实海绵建设要求。

7/ 管理层面,构建了海绵城市规划建设管控体系。以调整完善规划编制标准、制定规划审批政策为切入点。一方面将规划主要成果与相关规划进行衔接,并修订相关技术文件,使各类规划充分融入海绵理念;另一方面将海绵核心指标纳入建设项目“一书两证”管控流程,对建设项目海绵设施进行全流程规划审查。

03

创新与特色

INNOVATIVE FEATURES

基于东莞的管理体制和建设特征,创新提出“镇街责任制+全域统筹”的海绵城市建设路径。

创新一:创新镇街技术、管理体系,凸显镇街责任制

技术层面,从海绵城市的角度出发,多因子横向比较,挖掘各镇本底特色,建立镇街差异化的海绵城市指标与管控要求,避免“一刀切”。针对各类镇街的特点,提出针对性的海绵城市建设指引,重点关注镇街实际问题与需求,提出解决问题的手段和途径,并提出下阶段镇街海绵城市规划的指引大纲。

管理层面,匹配市-镇两级权责,构建了“市政府统领、市直主管部门行业管理、镇街政府属地负责”的工作机制,变“镇街自主性强”为优势,构建考核与激励机制,促镇街政府变“被动”为“主动”作为。

创新二:自然海绵体保护方面,通过全域生态格局管控,遏制城镇建设用地的无序蔓延

强化全域统筹,运用GIS及遥感技术对全市山、水、林、田、湖等海绵基底进行分析,从海绵城市的角度,确定海绵生态敏感区域位置并提出保护及修复要求,研究成果将作为东莞市国土空间规划的重要支撑。

多因子叠加法进行海绵生态敏感性分析,确定海绵生态敏感区域位置,提出保护及修复要求

创新三:结合海绵生态敏感性分析结果,按照“生态控制线内总规模不减少”的原则,对生态控制线周边海绵生态敏感区域用地建立调入和调出生态控制用地的标准与机制,为建设用地的无序蔓延“踩刹车”,为生态控制线优化及国土空间规划提供参考。

符合调入生态控制用地的标准:位于海绵生态高敏感区域;紧邻生态控制线;现状未建设;现状为公园或绿地;符合调出生态控制用地的标准:位于海绵生态低敏感区域;位于生态控制线周边;现状建设集中成片;紧邻城市建设区域。

创新四:创新海绵城市核心目标(雨水年径流总量控制率)的分解思路,建立由常规的单地块分解到基于片区平衡理论的分解与优化方法

人工海绵体构建方面,采用SWMM模型辅助技术进行海绵核心指标管控,将雨水年径流总量控制率目标进行逐级分解。该指标常规分解思路为单地块分解,各地块径流独自消纳,这种方法导致高开发强度地块的目标难以实现;本次创新采用片区平衡分解与优化思路,打破镇域界限限制,全市一盘棋考虑,基于片区平衡进行海绵城市目标的分解与优化,提高各类项目海绵城市目标的科学性。

创新五:构建融合治污、治城工程的水乡河网片区三级海绵城市技术路径

针对水乡河网片区典型建设特征,提出水乡片区老城区融合推进的技术路径,系统解决问题。即融合老城区治污、治城、碧道建设等工作,构建“小区-城市开放空间-河涌”三级海绵技术路径:小区内结合雨污分流改造,因地制宜植入海绵设施;城市开放空间结合污水次支管网建设、城市品质提升等工作,全面落实海绵要求;结合流域治理、黑臭水体治理、碧道等工程,畅通排水通道,建设海绵型河涌。

“小区-城市开放空间-河涌”三级海绵技术路径

04

实施情况

IMPLEMENTATION

1/ 构建了东莞市海绵城市工作顶层设计。从组织、制度、标准、规划全方位保障东莞海绵城市建设工作,形成了“全市域、全行业、全类型、全流程”的海绵城市工作推进态势。

全市域:全市域覆盖,全镇街管控;全行业:各行业参与海绵共建;全类型:建筑小区、水务、交通、公园绿地等各类项目共建;全流程:建设项目规划、设计、施工、验收、维护管理的全流程管控。

从组织、制度、标准、规划、建设全方位保障海绵城市建设工作

2/ 支撑了相关政策文件、技术标准、专项规划的编制。

– 支撑了《东莞市海绵城市规划建设管理暂行办法》的出台。

– 支撑了3项现行城市规划技术标准(《东莞市城市规划管理技术规定》《东莞市地块包装暂行规则》《东莞水乡经济区特色村庄景观风貌建设指引》)的修订,纳入海绵城市建设要求。

– 指导了7项海绵城市政策及技术文件的编制(《东莞市海绵城市建设技术导则》《东莞市绿色建筑一星级评价导则》《谢岗镇海绵城市规划技术指引》《建设项目海绵城市设计技术指引》《建设项目海绵城市设施竣工验收指南》《建设项目海绵城市设施维护管理指南》《建设项目海绵城市技术审查指南》)。

– 基于本规划提出的自然水体保护要求,东莞市组织编制了《东莞市蓝线专项规划》,全市划定河道蓝线91条,水库蓝线66座,湿地17座,原水管线2条。

– 指导了18项园区、镇街海绵城市规划及实施方案的编制,指导辖区内海绵城市的建设。

3/ 规划构建了“刚性+弹性”的建设项目海绵城市目标与指标体系,各级自然资源部门已将本规划制定的海绵城市目标纳入建设项目“一书两证”,实现海绵城市指标的常态化管控。截至2020年6月,全市已开展30余项市级重大项目的海绵城市方案设计及施工图设计专项审查,有效保障了重大项目的海绵城市建设效果。

4/ 以雨水为纽带,统筹治污、治城相关工作,系统解决问题。规划布局了多目标的生态型绿色设施和传统管渠类灰色设施,形成海绵项目库240余项。截至2020年6月,全市已建设完成220余项海绵城市达标项目,初步形成了“项目到片区”的稳步推进态势。

5/ 支撑了广东省“万里碧道”建设融入海绵城市理念,指导海绵城市要求纳入《东莞市碧道建设技术指引》。指引规定了碧道岸线系统、慢性系统、服务系统、交通接驳系统、(湿地)滞洪区的海绵城市设计要点。

支撑广东“万里碧道” 建设融入海绵理念

6/ 依托本规划相关研究,申请海绵城市发明专利两项:

发明专利一:一种基于SWMM模型的道路年径流总量控制率速查法(申请日:20180212;授权日:20200417)。

发明专利二:一种基于SWMM模型考虑LID净化作用的污染物去除率计算方法(申请日:20180713;授权日:20191029)。

项目名称:

《东莞市海绵城市专项规划》

设计单位:

深圳市城市规划设计研究院有限公司

广东省水利电力勘测设计研究院

东莞市地理信息与规划编制研究中心

设计团队:

胡爱兵、任心欣、陈明辉、丁年、徐辉荣、杨少平、沈嘉聪、梁笑琼、文艳、尹玉磊、范源萌、颜映怡、冯嘉旋、林蓉璇、李冰

项目荣获2019年度全国优秀城市规划设计三等奖。

编辑、排版 | 陈程

校对 | 何瑜、连炜婷

插画 | 马梦丹

原文始发于微信公众号(UPDIS共同城市):湾区都市,品质东莞 | 东莞市海绵城市专项规划

规划问道

规划问道