写在前面:

作者以上海城市客运交通工具(含公共交通、个体机动交通)为对象,对交通结构优化和能源结构调整的碳减排效益进行量化测算。以近中期实现碳达峰为约束,重点计算三种情景对小客车电动化转型渗透率的目标要求,同时提出结构性减碳策略。

邵丹

上海市城乡建设和交通发展研究院 交通所副所长 高级工程师

为应对气候变化、减少温室气体排放,世界各国纷纷对碳中和(Carbon neutrality)目标做出承诺,并将时间和措施具体化。中国也明确承诺“力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。城镇地区是人类活动强度最大的区域,也是碳排放强度最大的区域[1]。城市客运交通是化石能源消耗和温室气体排放的重要领域,且与居民的出行息息相关。在城镇化、机动化进程持续加速的背景下,出行需求和能源消耗均呈现刚性增长态势,碳减排形势严峻。有别于发达国家在城镇化、机动化成熟稳定阶段逐步推进交通碳达峰和碳中和的发展路径,中国更加强调交通、产业、能源的同步转型,在持续挖掘节能技术潜力的基础上,形成能源结构电动化和绿色出行体系建设并重的结构性减碳策略,统筹提升能源利用效率和碳减排效率。双碳承诺对城市客运交通体系的结构性减碳提出了更具体的量化目标要求。目前,城市总体规划对客运交通体系构建已经提出了比较明确的目标,但能源结构的调整目标尚不明确。能源结构调整带来的汽车产业、电力保障、交通体系等领域的系统性变革,应坚持平稳有序、避免过于激进的原则,这反过来对能源结构调整目标的合理性提出了更高要求。

本文以上海为例,围绕城市客运交通领域碳达峰,基于多情景分析设定城市客运交通能源结构的调整目标,并对综合交通体系的发展完善提出合理化建议。

碳排放测算口径与方法

城市客运交通碳排放主要源于机动化出行产生的能源消耗,研究对象包括轨道交通、公共汽车、出租汽车等公共交通工具和以小客车为主体的个体交通工具。基于碳达峰、碳中和的总体发展要求,碳排放测算口径为交通运行阶段化石能源消耗产生的CO2排放量以及电力消耗产生的CO2排放量(包含转移到电力发电侧的间接排放)。

基于不同交通方式的能源消耗特征,依据联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)能源活动碳排放计算方法[2]进行碳排放测算。根据不同交通方式能源消耗数据的可获取性,采取分类差别化计算方法。公共交通碳排放基于能耗统计数据直接测算;个体机动交通能耗统计渠道不健全,以燃油汽车和电动汽车的活动量为基础进行测算。计算上海城市客运交通领域CO2排放总量

式中:C1,C2分别为公共交通、小客车的CO2排放量/t;AiC,Aie分别为第i类公共交通的化石能源消耗量/tce①和电力消耗量/(MW·h)(其中,轨道交通的能源仅有电力,公共汽车的能源包括汽油、柴油和电力,出租汽车的能源包括汽油和电力),由行业统计数据获取;EFC为不同种类化石能源的碳排放因子/(t·tce-1),采用最新国家温室气体清单排放因子数据;EFe为电力碳排放因子/(t·MW-1·h-1),由能源部门提供(近年来,上海外来电力占比提升,且以水电等清洁电力为主,电力碳排放因子呈现下降趋势);Qj,Qk分别为燃油汽车、电动汽车的保有量/辆,通过车辆管理部门获取;Mj为燃油汽车的出行强度/(km·辆-1),通过综合交通调查获取;Mk为电动汽车的出行强度/(km·辆-1);Wk为电动汽车的单位里程电耗/(MW·h·km-1),Mk和Wk基于上海新能源汽车公共数据采集与监测研究中心(以下简称“EVDATA”)获取的电动汽车数据测算得出;Fj为燃油汽车的碳排放因子/(t·km-1),通过与环境研究部门合作进行的机动车本地排放测试获取。

城市客运交通碳排放

现状与发展趋势

1

现状分析

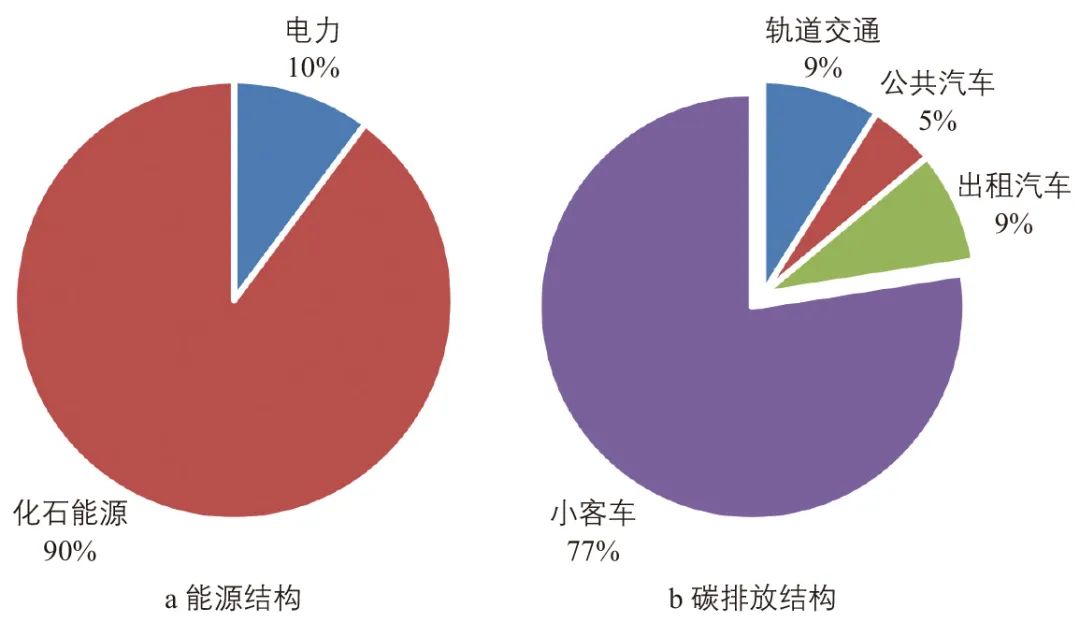

2019年上海城市客运交通能耗达到744万tce[3],其中化石能源消耗为90%,电力能源消耗为10%(见图1)。从电力使用对象看,除轨道交通外,道路交通电动化趋势已经初步形成,建成区公共汽车已基本实现电动化,出租汽车电动化也初具规模,电动乘用车的推广处于全球领先水平。基于上述碳排放口径和测算方法,上海城市客运交通CO2排放总量约为1 290万t。小客车交通虽仅承担约25%的出行,但其碳排放占比达到77%,且呈现增长态势;轨道交通、出租汽车、公共汽车碳排放占比合计为23%;小客车的出行分担率与碳排放占比倒挂,是未来城市客运交通碳达峰治理的关键。

图1 2019 年上海城市客运交通领域能源结构及碳排放结构

资料来源:根据文献[3]数据绘制。

2

趋势研判

1)城镇化和机动化发展趋势。

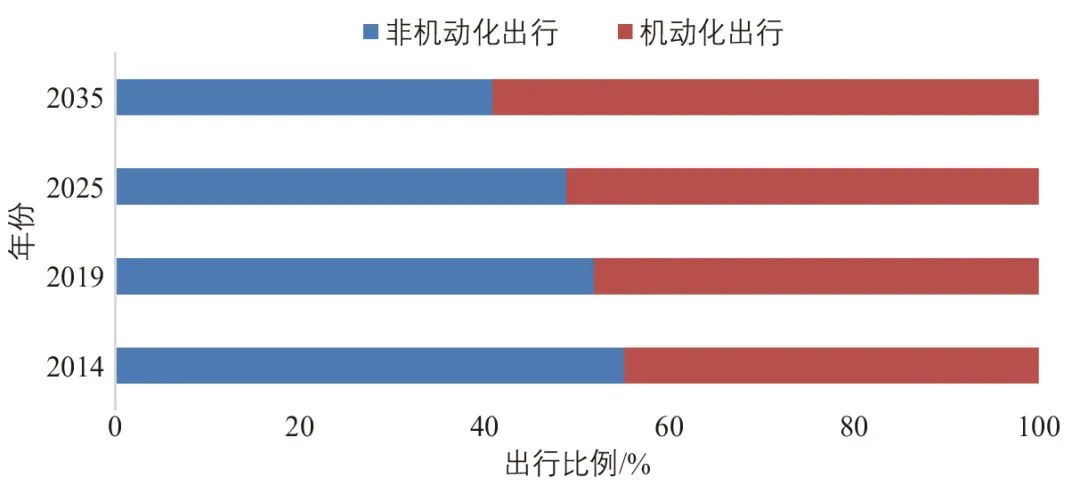

中国城镇化已经进入以城市群、都市圈为主要形态的发展阶段。第七次全国人口普查数据显示人口向经济发达区域集聚的趋势依然明显。2020年上海市常住人口规模2 487万人,较2010年第六次全国人口普查增长8%。在长三角高质量一体化发展的背景下,随着全球资源要素的集聚、产业结构的升级,以及新城、临港自贸区新片区、虹桥国际开放枢纽、一体化示范区等功能平台的建设,上海市交通需求仍将呈现持续增长态势。随着城市空间发展格局进一步从中心城向新城以及都市圈扩展传导,平均出行距离进一步延长,机动化出行比例进一步增大。预计2035年全市日均出行总量将达到7 800万人次,较现状提升36%,其中机动化出行比例接近60%(见图2),市域通勤出行的平均距离预期为10 km,均与东京都市圈水平[4]相当。根据《上海市城市总体规划(2017—2035年)》(以下简称《上海2035总规》),未来将构建由铁路、城市轨道交通、公共汽车和辅助公交等构成的多方式公共交通系统,10万人以上新市镇的轨道交通车站覆盖率超过95%,轨道交通的客运主体地位将进一步突出。此外,长期坚持小客车拥有和使用管理政策,将对交通结构的集约均衡发展形成支撑。

图2 上海市机动化出行比例增长趋势

2)能源结构和能效水平发展趋势。

双碳背景下,国家进一步加大推动节能与新能源小客车产业健康可持续发展。随着《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》的实施和修订,节能与新能源小客车快速发展,行业的整体油耗水平呈持续下降态势[5]。预计2035年乘用车(不含新能源汽车)油耗将降低至0.04 L·km-1,乘用车(含新能源汽车)平均能耗将降低至0.02 L·km-1,货车油耗降低15%~20%,客车油耗降低20%~25%[6]。随着新能源汽车产业的快速发展以及电池续航里程和充电便利性的不断提升,上海市道路交通电动化格局将加速调整。预计公共交通领域车辆将在“十四五”期间首先全面实现电动化,而私人领域的新能源小客车普及程度也将迅速提升[7]。

综上,机动化出行刚性增长诱增能源消费,进而对碳减排产生巨大的增量需求。在个体机动化尚未完全达峰的过程中引入能源结构的系统性调整,由此带来的能效提升和碳减排效益可以为机动化出行需求的刚性增长提供更大的消纳空间。但城市客运交通碳达峰时间仍将取决于活动量和能源替代减碳效益的博弈关系,以及合理的总体成本(产业体系、能源体系、基础设施等)投入。

电动化转型的碳减排效益分析

城市客运领域碳减排效益主要受交通工具技术性能、出行行为和运输组织方式等因素影响。本文对车辆电动化转型的碳排放强度和行为特征进行测算,综合判断电动化转型的碳减排效益。

1

碳减排效益估算

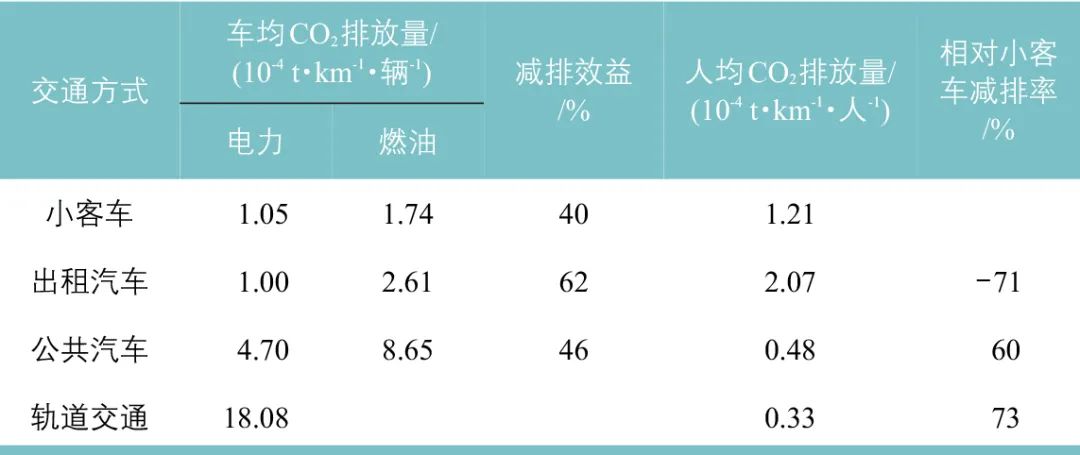

从交通结构角度出发,碳减排效益主要反映能源结构调整对交通工具自身碳排放强度的影响,基于统计和实测数据,计算得出不同交通方式的车均CO2排放量(见表1)。虽然不同交通工具电动化带来的碳减排效益有所差异,但即使考虑电力发电侧的间接排放影响,其碳排放强度仍下降40%~60%,减排效益非常明显。

表1 2019年城市客运主要交通方式的CO2排放强度

从客运组织角度出发,碳减排效益反映不同客流组织方式对碳排放强度的影响。由于公共交通的载客量大,可以大大降低人均能耗,再叠加电动化转型带来的碳排放因子的下降,可以显著降低人均CO2碳排放量。2019年,公共汽车和出租汽车的电动化转型渗透率已经有了显著的提高,公共交通相对小客车平均排放强度降低60%~70%(见表1)。但如果客运组织效率不高,也会降低碳减排效益,出租汽车相对小客车排放强度较高的原因主要是存在空驶情况。

2

出行行为转变

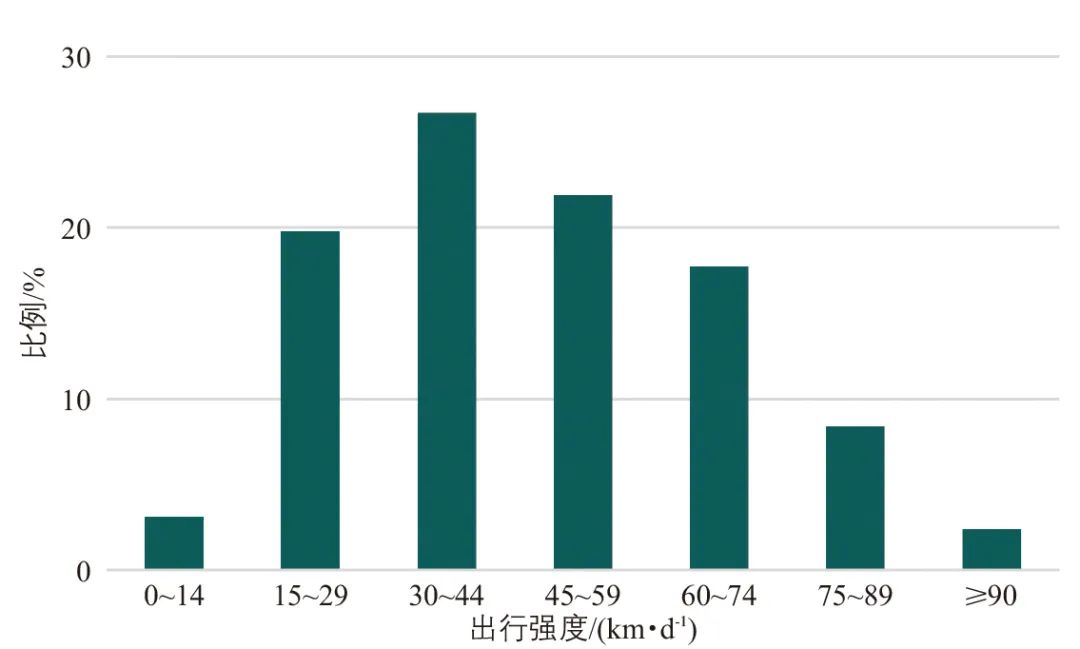

基于历次综合交通大调查、EVDATA等出行特征数据,以及油价、电价等数据,对不同能源结构的小客车出行强度、成本进行测算,分析电动化转型对出行行为的影响程度。小客车出行强度呈现持续下降态势,2019年第六次综合交通大调查结果显示,小客车平均出行强度已下降至25 km·d-1[8],由于新能源汽车总体占比较小(渗透率约7%),该数据反映了燃油汽车的出行强度特征。而EVDATA采集的2019年出行数据抽样结果显示,纯电动小客车的平均出行强度为33 km·d-1,高于燃油汽车平均值(见图3)。低廉的使用成本可能是其使用强度增加的原因,纯电动小客车平均百公里电耗约为20~22 kW·h,居民用电峰谷时段电价为0.307元·kW-1·h-1,即纯电动小客车百公里行驶成本仅为6元左右。不同排量燃油小客车油耗一般为0.06~0.12 L·km-1,92号汽油按6~7元·L-1计算,则燃油小客车百公里行驶成本约为纯电动小客车的6.5~13倍。从长远看,随着交通工具电动化的普及,小客车使用成本将整体下降,但受道路和停车资源约束,时间可靠性、停放便捷程度在出行方式选择上的重要性将高于行驶经济成本。在路车供求矛盾常态化紧张的大背景下,电动化带来的使用成本优势对出行行为的影响将逐步向以路权保障、停放衔接等为核心价值的综合成本回归,远期仍将遵循燃油汽车的使用规律。

图3 2019 年纯电动小客车出行强度分布

电动化转型对提升能源利用效率和降低碳排放具有显著的促进作用。随着能耗利用效率的进一步提升,以及电力清洁化带来的碳排放因子的进一步下降,其碳减排效益仍有进一步提升的空间。在机动化水平持续增长的背景下,能源结构电动化尤其是个体机动交通工具电动化,可以快速降低碳排放主体交通方式的碳排放水平,加速碳排放增速拐点的出现,但具体的时效仍取决于电动化的渗透率和速度。

碳达峰约束下的

能源结构电动化目标设定

1

碳达峰情景设置

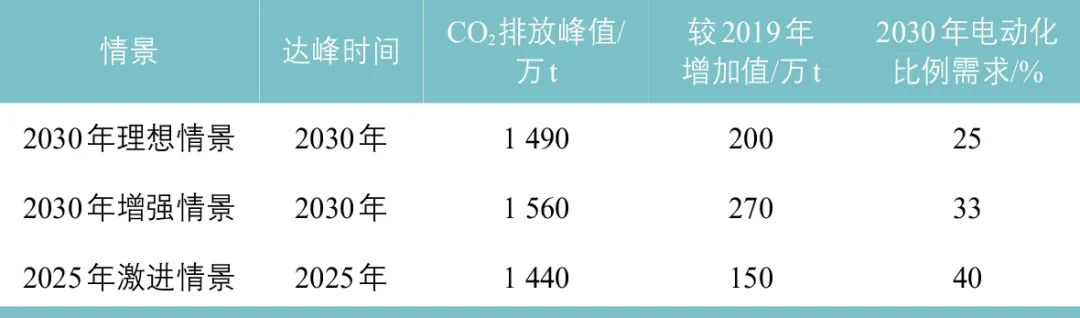

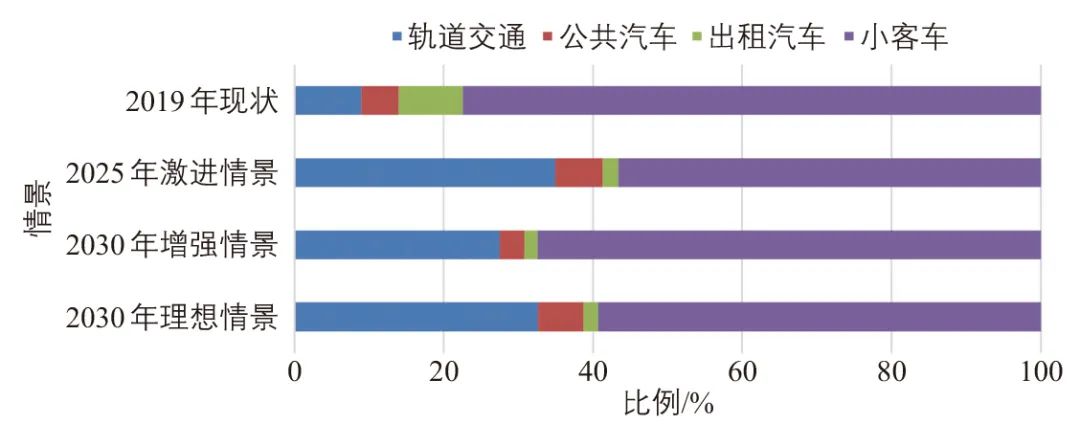

以2030年碳达峰为约束边界,以交通结构是否符合《上海2035总规》预期为变量,测算对应的能源结构目标及电力需求,形成理想、增强、激进三种情景。三种情景对应不同峰值排放,对小客车电动化转型的力度逐次增加。若交通结构偏离预期,或者需要满足2025年提前达峰的要求,则需要增强能源结构调整力度。需要说明的是,由于公共汽车和出租汽车在“十四五”期间将基本实现电动化,能源结构调整主要体现在新能源小客车发展规模和比例目标的不同。

1)2030年理想情景。

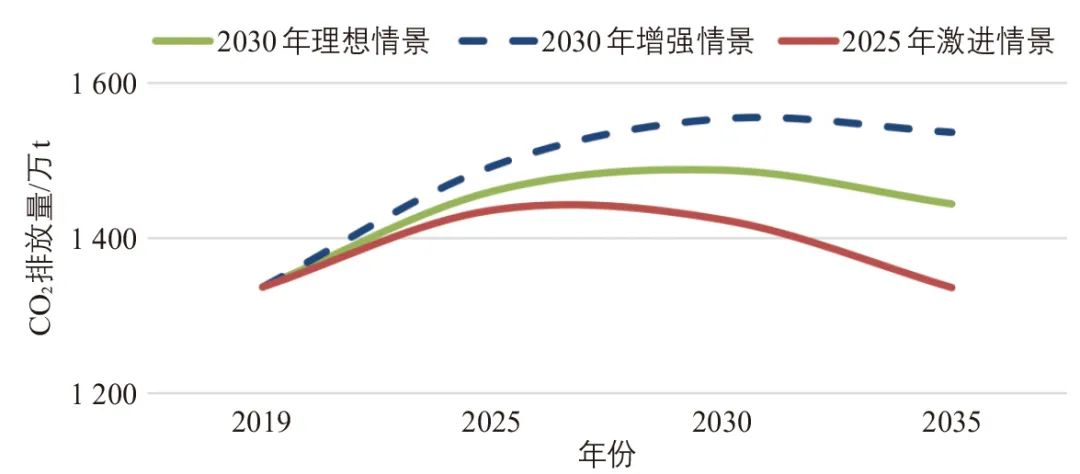

交通结构符合《上海2035总规》的目标预期,以2030年客运交通碳达峰为约束,设定新能源小客车发展目标要求。在此情景下,对小客车电动化的转型时间和渗透率要求相对宽松,小客车的电动化比例在2030年需达到25%,在2035年需达到37%左右;CO2排放峰值约为1 490万t,2035年碳排放较峰值减少3.0%。

2)2030年增强情景。

交通结构未达到《上海2035总规》的目标预期,维持现有交通结构不变,以2030年客运交通碳达峰为约束,设定新能源小客车发展目标要求。在此情景下,小客车电动化比例要求进一步提高,2030年需达到33%,2035年需达到50%左右;CO2排放峰值约为1 560万t,2035年碳排放较峰值减少1.2%。

3)2025年激进情景。

交通结构符合《上海2035总规》的目标预期,以2025年客运交通碳达峰为约束,设定新能源小客车发展目标要求。在此情景下,小客车电动化的转型周期被大大压缩,2025年需达到25%,2030年需达到40%;CO2排放峰值约为1 440万t,2035年碳排放较峰值减少7.0%(见表2和图4)。

表2 三种情景下的碳排放规模比较

图4 三种情景下的碳排放趋势比较

2

电动化目标的确定

在三种情景中,2025年激进情景的CO2排放峰值最低,但能源结构调整要求最高,实现难度较大。2020年底上海市新能源小客车占比仅为7%左右,且主要为新增额度,即使按照个人新增购置车辆中纯电动小客车占比超过50%[6]的规划目标,在燃油小客车同步增长的情况下,电动化比例达到情景要求也有较大困难。而在两个2030年达峰的情景中,理想情景在交通结构调整和能源结构调整共同的影响下,峰值相对较低,且所需的小客车电动化比例相对较低,转型时间拉长也更易于实现。

从电力保障的角度考虑,随着对电动化比例要求的提高,电力消耗也将逐渐增多(见表3);虽然新能源小客车用电量在上海市整体用电量中的比例不高,但局部地区的配电网络可能成为约束瓶颈,若小区配电变压器的容量、容量裕度都较小,过高的电动汽车渗透率将对小区的配电容量产生挑战。

表3 三种情景下的小客车电力消耗估算(kW·h)

综上分析,上海城市客运交通碳排放有在2030年左右达峰的可能,在坚持完善综合交通体系建设的同时,2030年小客车电动化比例应提高到25%~30%的水平,以便为后续的碳中和奠定基础。

3

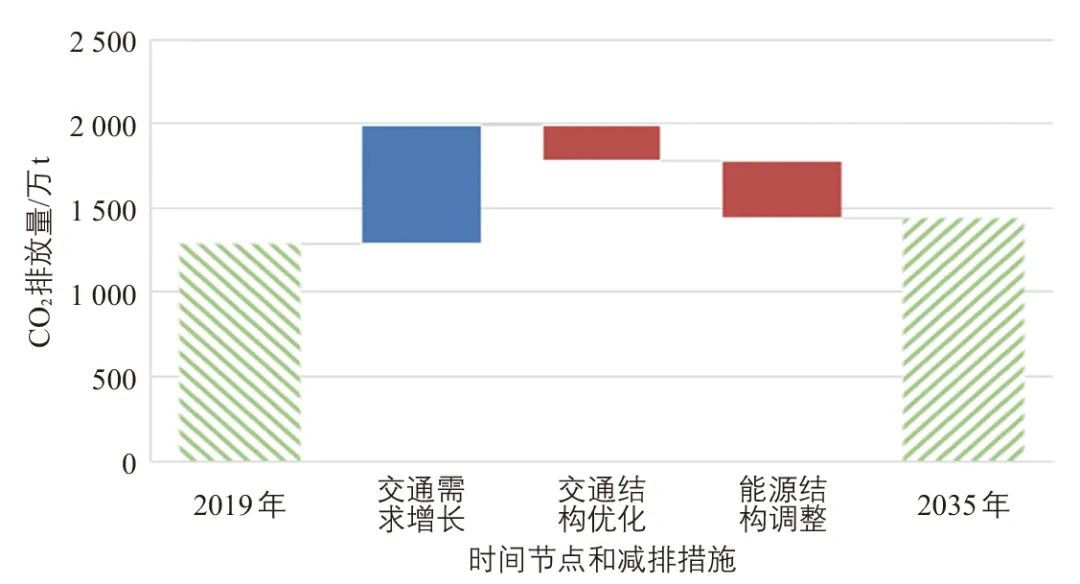

碳达峰路径贡献度分析

采用对数平均迪氏指数法(Logarithmic Mean Divisia Index, LMDI)对2030年理想情景的贡献度进行分解,交通结构优化的碳减排贡献量约为214万t,能源结构调整的碳减排贡献量约为336万t,是前者贡献量的1.6倍,确实反映了电动化转型对能效提升和碳减排的巨大效益(见图5)。

图5 2030年理想情景下各因素对碳减排的贡献度

图6 三种情景下的碳排放结构演化

写在最后

在城镇化、机动化尚未成熟的背景下实现城市客运交通碳达峰具有较大的挑战,需要从交通结构优化和能源结构调整两个维度共同着力,即以交通结构优化降低客运组织能耗强度,以能源结构调整降低碳排放强度,进而为后续的碳中和创造条件。但在具体实施推进中,仍需要强化产业、能源、交通政策的统筹衔接。

第一,加强能源产业政策与小客车发展政策的统筹。新能源小客车有效降低了对环境的负面影响,但其交通功能属性、使用特征与燃油小客车没有本质区别,均为个体机动交通范畴。目前新能源小客车仍处于产业化推广阶段,为支撑其产业发展的交通配套政策已经部分突破了公交优先、需求管理的城市交通发展总体战略要求,加上新能源汽车在通行、使用成本、智能网联等方面的优势,对路网和停车均带来了较大的增量影响。在道路、停车资源总体受限的情况下,需要加强新能源汽车和传统燃油汽车在发展、使用政策上的统筹衔接,在车辆推广上应加大对存量机动车更新替换的关注,同时加强瓶颈区域的配电保障,实现产业、交通、能源等方面的共赢。

第二,加强低碳交通体系建设与高效营运组织的统筹。以完善公共交通体系建设为核心的交通结构优化政策是交通系统低碳发展的基础保障,但能源利用效率和碳减排效率的真正提升,有赖于相匹配的客运强度支撑,低客运效率的轨道交通人均能耗和碳排放水平甚至可能高于小客车[10]。鉴于大都市内部不同层级城镇体系的人口和交通需求密度具有很大的不均衡性,以及出行场景的多样性,应强化多种交通方式协同互补,促进运力和需求的高效匹配,提升公共交通出行链整体服务体验,真正发挥大容量公共交通降碳效能。

注释:

①tce是吨标准煤当量。

《城市交通》2021年第5期刊载文章

作者:邵丹 李涵

点击“阅读原文”查看

案例研究”栏目更多内容

关注解锁更多精彩

2021201期

编辑 | 耿雪

审校 | 张宇

排版 | 耿雪

原文始发于微信公众号(城市交通):城市客运交通电动化碳减排效益和碳达峰目标:以上海市为例

规划问道

规划问道