潘玥

从自身而言,比附于中国特色的现代政治实践,建筑学的实践呈现时间维度的滞后,其条件催发常常无全然类比之可能。自鸦片战争始,中国这一古老国度在坚船利炮之下,被迫打开国门。自中西文明发生最激烈的碰撞至今,百余年的中国现代文化建设,包括建筑学无可避免的承担起了双重使命。探究西方文明,特别是观念的根源和脉络催生下现代突飞猛进的发展,已经成为我们理解并提升自身要义的借镜。传递和理解中国文明的真谛,在现代寻求突破实现传递“中国性”(Chineseness)的建筑学,是我们实现和弘扬专业理想的根本。厘清西方建筑学的思想脉络,更新中国建筑的学术传统,必须将西方建筑思想传统的生发流变以客观冷静之眼复盘和汲取,从而为我们返回现代中国之核心问题奠定坚强的学理基础。打通东西二者获取思维特质的交汇,亦是塑造现代中国精神品格的必由经路。大学之道,在明明德,在新民,在止于至善。温史知新,是人类理解过往及自身价值的人文情怀,亦是文明得以新生的精神契机。沧浪之水清兮浊兮?亦全在于国族之心胸格局。故欲实现中国建筑的伟大复兴,必先培养包括遗产保护者在内的建筑专业者的文化精神,互相激励,历经淬火,努力缔造一代又一代人的文化脊梁。由此,我们深知现代建筑人之职责所在,亦是我刊举办夏铸九教授“一二三·同济特邀学术讲座”之初衷。以下为讲座若干记录,特此刊载以飨读者。

当日阳光明媚,讲座在欢声笑语中如期开场。《建筑遗产》副主编、同济大学建筑与城市规划学院张晓春教授作为主持人,简要介绍了夏铸九教授的研究所长和著述情况,夏铸九先生任职东南大学建筑国际化示范学院教授,童寯讲席教授,台湾大学名誉教授,国际城市论坛杰出研究员。其研究与专长领域为:建筑都市设计及规划的理论与历史,历史保存,都市社会学。夏老师也出版了很多学术著作,包括《空间再现》《异质地方之营造》《窥见魔鬼的容颜》《三城记》《空间、历史与社会》《理论建筑》等等,发表了一系列文章。主持人对参会嘉宾和专业机构表达致谢,讲座由同济大学建筑与城市规划学院主办,由建筑遗产学刊承办,邀请到了来自夏威夷大学,清华大学,北京大学,东南大学、南京大学,天津大学,华中科技大学,华南理工大学,浙江大学,上海交通大学、北京交通大学,武汉大学,同济本校的多位老师和专家参会,同时也邀请了建筑学报,建筑史学刊,时代建筑,世界建筑等专业媒体的老师参加,因为疫情关系,线下讲座殊为不易,讲座在云端zoom上进行,但并不妨碍热烈程度,直播端已经聚集了近万名听众。致谢之后,主持人邀请三位专家做了讲座的致辞和导言,开场已经极为精彩。

中国科学院院士、同济大学常青教授在致辞中介绍道,夏老师为28载的良师益友。大约在1993年科隆坡斯里兰卡ICOMOS第十届大会上与夏老师认识,得赠一本《理论建筑》(Theorizing Architecture),扉页令人印象极深,题词如下:激扬文字,指点江山。从此处可以看出夏老师的格局,理解他的志向和志趣。夏老师是西方意义上左翼知识分子的杰出代表,治学几十年一直追求闻道和修术,逐渐建立了社会和空间关系批判的独特话语体系,也可以说是一种思辨性的话语体系,其中就包括了今天讲座的主题——“风土保护:反思现代性”,将之概括一下,意即抵御极端现代性和资本的本性对地域风土和文化记忆的湮灭。今天,夏老师的观点和学说已经对学界以及整个社会都产生极大的影响,其范围包括两岸,今天的讲座无疑也将让人大有收获。

同济大学前副校长、伍江教授在致辞中介绍道,作为夏老师的老朋友,最近多次听到夏老师谈到现代性的问题,资本的问题,保护遗产的问题。夏老师持续希望通过现象找到背后的一些动因根源。对于遗产保护来说,如果不去正视21世纪初这样一个特殊的转型时期,谈到跟现代性的关系问题,不接触资本力量的问题,没有办法解决遗产本身的问题。

同济大学建筑与城市规划学院院长、李翔宁教授在致辞中提及,在读博士的时候,就仔细研读了若干夏老师翻译、写作的理论,通过夏老师的写作受关于城市理论的引领。今天,夏老师演讲的题目——遗产,是当代中国也是全球建筑学领域、城市规划领域都非常关心的一个命题,不仅学术界非常重视,在整个社会各个阶层都引发了强烈关注。以上海为例,这些年上海若有哪座建筑面临拆迁,媒体以及大众都会投注热情去探讨、争论,同时有不少民间自发组织,召集了各类专业背景的人士参与遗产保护。这些现象无疑是重大的启示。正如夏老师讲座的导言中所说,遗产本身是一种批判性话语,是对快速城市化进程下,传统和记忆处于撕裂现状的抵抗。想必今天夏老师会分享很多台湾地区的经验,用台湾地区的经验来观照大陆,包括上海、南京等很多城市的保护问题。此外,夏老师近期发表了集中于南京的城市研究学派,这些命题都会对学界产生一系列启示。还有,从遗产研究的领域也需去考虑的某些新问题,在无法亲身去遗产现场考察的时期,数字化遗产是否会对未来的遗产保护提出新的挑战?诸如此类问题的思考,期待能够从夏教授的讲授中得到更多的启示。

随后,夏铸九教授的演讲便正式开始。讲座由导言;风土保护对抗现代性破坏——拉开理论竞争空间;攻击“现代风格”——风土/乡土建筑的地方空间成为“后现代风格”与后现代文化转向;夺取自由主义与现代主义的领导权——保守主义竞争历史与理论的论述话语;挑战现代性的否定性,重建可持续发展下保护的整体观——重建保护,建筑论述话语,建筑与都市设计、规划、及研究的论述话语;以及结尾的——“作为方法论”的风土遗产保护是重构批判的现代性的开放性起点,共六个部分组成。

首先,夏铸九教授以导言形式就“风土保护:反思现代性”的讲座标题进行了“破题”。他提出,由现实出发的遗产保存/保护经验,战后台湾的遗产保存论述话语(heritage conservation discourse)的移植(transplatation)与遗产保存政策(heritage conservation policies) 的演变— — 1970年代开始的文化遗产保存运动(cultural heritage conservation movement)可以说是一条主要的社会与空间线索。这是在特定历史里由乡土/风土建筑(vernacular architecture)保存/保护开启的遗产保存经验——冷战年代被美国军事力量与自由主义意识形态定义的反共第一岛链下的,台湾的文化遗产本身,是一种看不见的地景(invisible landscape)——主要以闽南汉文化为主体营造的“乡土地景”或日文汉字里的“风土地景”(vernacular landscape),也是一种被中原中心观(主要是1949 年之后由国府带来,作为东亚第一个资产阶级共和国的民族国家建构的、支配性的政治意识形态的空间与时间轴线的矩阵与垄断时空的组织架构)忽视的文化边陲,即使它是支持真实生存所必需的、生活的地方(living places)。这个遗产保存真实的历史经验,是在快速经济发展,社会动力浮现的,关乎抵抗性的、地方文化认同的文化运动开启的。经由其崛起过程与意义的经验研究,涉及这次主题— — 风土/ 乡土保护(conservation on vernacular)——它其实是对抗与质疑快速发展过程带来对环境与社会的破坏(destruction)以及文化上的断裂(break)的社会力量,这也是对现代性(modernity)的批判、反思、及重构的社会力量的空间表征与再现。而风土保护社会动力对抗现代性破坏的主要对手,正是美利坚强权维持世界和平(Pax Americana)下的现代主义建筑与规划(architecture and urbanism of modernism),以下试考量中国大陆面对的历史特殊情境,拉开理论反思的论述话语空间。(台湾的遗产保存经验研究,见:李志勇、林志宏主编(2021),《东方文化遗产系列丛书—中国台湾文化遗产保护与发展》,〈第一篇〉,夏铸九(2021),“文化遗产保存—台湾的反思”(The Cultural Heritage Preservation: A Reflexive Word of Taiwan),北京:建工出版社。(将出版)

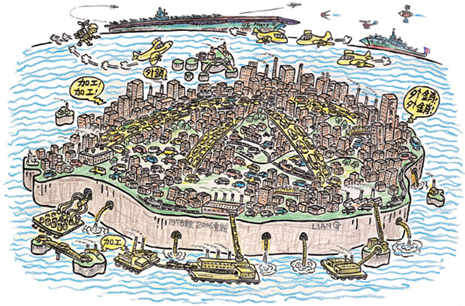

▲台湾经济发展下社会精神状态的空间再现梁正居绘〈台湾钱淹腳目〉

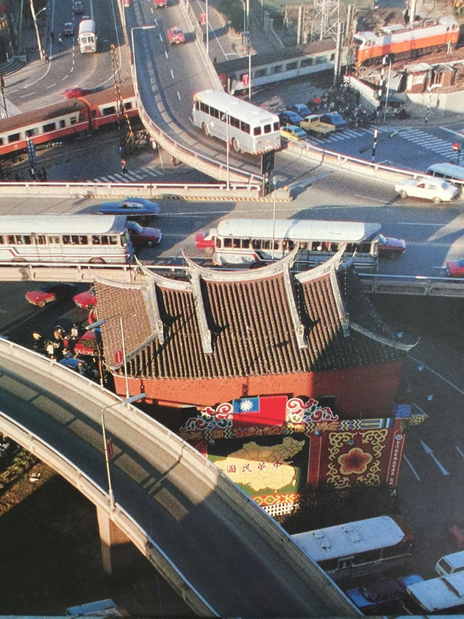

▲《汉声》1981年1月出版的第9期留下了1980年10月北门的历史纪录

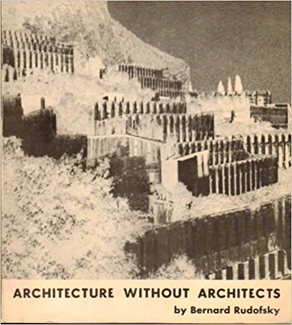

其次,夏铸九教授就“风土保护对抗现代性破坏——拉开理论竞争空间”进行了第一个理论议题的阐述。他提出,关系保存/保护价值观浮现与移植的历史事件,至少可以联系上1964年奥地利建筑师伯纳德·鲁道夫斯基(BernardRudolfsky)在纽约现代艺术博物馆(MoMA)策展,主题为“没有建筑师的建筑”展览与书籍出版,《没有建筑师的建筑》(ArchitectureWithout Architects: A Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture, 1964),展览与书籍里的主要视觉素材——风土/乡土建筑(vernacular architecture)——震撼了当时在资本主义福利国家社会后期的制度与支配性的“现代主义建筑与都市计划”范式的缺陷有关的现代建筑专业的共同体。現代范式的疏漏与缺陷进一步质疑了更深层的价值观,影响了60 年代的学生运动。它展现的价值观,历史地预示了19 世纪末20 世纪初崛起于欧洲主要城市的现代运动(Modern Movement,两个大写的“M”)的神话崩解,现代建筑论述话语的范式转移,与现代主义建筑与都市计划的死亡。

▲鲁道夫斯基《没有建筑师的建筑》(Architecture Without Architects,1964)

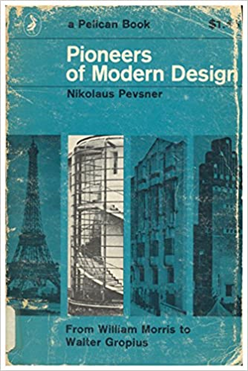

对现代建筑历史解秘是必须的认识过程:“现代设计”(Modern Design)是切断过去的破坏性创造手段,现代性(modernity)其实就是“断裂”。黑格尔右翼艺术史家海因里希·沃尔夫林(Heinrich Wölfflin),以艺术形式召唤的、单一面向的“时代精神”(Zeitgeist)潜藏的认识角度,发挥了规范性作用。它主要通过尼古拉斯·派夫斯纳(Nikolaus Pevsner)《现代设计的先驱者》(Pioneers of Modern Design,1936)的建筑史写作,编织起19 世纪末欧洲主要城市里浮现的,威廉·莫里斯(William Morris)与工艺美术运动,工程技术,先锋派艺术,德国包豪斯(Bauhaus)现代设计教育机构,区分建筑(architecture)与营造(building),定义“现代运动”(Modern Movement)。通过1914 年第一次大戰前现代先驱者的风格(style),赞扬彼得·贝伦斯(Peter Behrens)到沃尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius)主导性的角色与获致的艺术成就,“不缺优雅而获致崇高之美”。以后及于美国,格罗皮乌斯以哈佛设计学院作为中心,重建教育课程,西格蒙·基提恩(Sigfried Giedion)的《时间、空间、与建筑》(Space, Timeand Architecture,1941),披着福利国家社会支配性意识形态,技术决定论的科学话语为口号,持续建构神话,继续定义现代建筑。再加上,亨利-卢梭·希区考克与菲利普·强生(Henry-Russell Hitchcock and Philip Johnson)的《国际风格》(The International Style, 1931/1951,产生影响在后一年份),认识论上承袭既有的美学价值的再生产,巩固建筑/营造区分,支撑大师个人英雄式“形式主义风格”,助长现代-西方-美国认同,由领导权阶级控制为一种再生产其支配性社会关系的工具,成就为美利坚强权维持世界和平下普同性的领导权计划(hegemonic project)——可谓是美军与美元霸权的隐形侧翼,长年支持自由主义的现代主义的排除性美学教条,结构了现代设计师心智与不自觉的专业惯行,以及,建筑史这个在方法论上不爱自我检讨的人文学科,论述话语上建构起由(欧洲)“建筑史”(如《欧洲建筑纲要》(An Outline of European Architecture, 1942/1962))到“现代建筑史”,不自觉地助紂为虐。欧洲中心的自由主义建筑史,在作爲现代运动后记的美国建筑史一节,不仅必须面对美国现代大都会芝加哥现代摩天楼拔地而起与都市化过程的否定性一面,不得不回答《上帝特有的垃圾场》(Peter Blake, God’s Own Junkyard: The Planned Deterioration ofAmerica’s Landscape,1979)对美国地景通过现代规划与设计,“全面快速抹去重写”的人造环境恶化,因此现代建筑论述话语的变革,已是迟早的事。

▲Gropiusand Meyer, Model Factory, Cologne, 1914

▲Nikolaus Pevsner,Pioneers of Modern Design,1936

▲Sigfried Giedion,Space, Timeand Architecture,1941

在欧洲文明的“殖民风格”诠释之外,史家不但缺乏营造技术的眼光,认识到气球构与雨淋板营造(balloon frame construction, stick and shingled building)传统的2×4 木构造,如何能在营造工业化过程中转化为具设计弹性应变能力的薄壁轻钢构(LGS,Light Gauge Steel Building System),而且无能理解房地产业者,将设计模式化为房屋市场里提供消费者广泛选用的手册(pattern book);以及,在都市蔓延郊区化市场力量之下,美国民主制与规划制度的分区管制、族群隔离、空间片断化的结构性矛盾,封闭性地还自以为“现代建筑师”提供的“现代住宅”会是专业想象里的唯一答案。现代建筑论述话语流露的傲慢目光,无能应对“乡土/风土建筑”,遑论在农业庄园与大种植园的“风格”之外,有能力看到非洲裔美国人的“奴隶棚屋”,或是西岸的移民华工的聚落与建物,以至于玛雅与印加传统,美洲原住民印地安聚落与移动的居住类型。这是在族群灭绝政策,西欧正统建筑史论述话语,高雅/低俗两元对立品味的美学观之外的,阶级与族群历史存在的“乡土/风土建筑”。前述派夫斯纳开启的西欧中心与形式主义现代建筑史论述话语,一直要等到1968 后的世代,史毕罗·柯斯多夫(Spiro Kostof)有取代意图的《建筑史——场所与仪式》(A History of Architecture: Settings and Rituals,1985)出版,建筑史的历史写作才改变了航道。因此,对有自觉的发展中国家的建筑与规划专业,以及历史与理论研究者而言,它们必须受到历史审视与认识论批判。1968 年,可以说是范式转移象征性的里程碑,以及,伴随着1973 年资本主义的石油危机与各种领域的社会动员,以至于,1970 年代的后现代主义文化转向。

▲Spiro Kostof,A History of Architecture: Settings and Rituals,1985

对专业论述话语建构的核心预设,建筑形式自主性反思的要害是:现代建筑的生冷“机器隐喻”,再现的是工业社会资产阶级抽象美学主导的感觉经验,“现代主义风格”作为排除性的时代精神美学,早已遗忘了建筑原来根植于大地的地方性特质,忽视了身体、记忆、以及韵味深长的意义。这也成为1970 年代后现代建筑教育与教学,有意识地取代包豪斯-哈佛现代建筑教学模型的出路,查理·摩尔(Charles Moore)由加大出任耶鲁院长时的入门教学《人体,记忆,与建筑》(Body,Memory, and Architecture, 1973);以及,柏克莱加大瑞蒙·李夫谢兹(Raymond Lifchez)主导,加上莎娜·石川(Sara Ishikawa)、哈林·阿德翰林(Halim Abdelhalim)、刘可强(John K.C. Liu)等人,致力于设计过程的使用者考量,将残疾者、老人、儿童的弱势者参与,纳入参与式设计的过程。强调设计过程中的“剧本”(scenarios, story telling)、将剧本直接空间化的拼贴法、使用者对话与沟通价值的参与式设计过程,以至于规划设计操作性的论述话语与营造措辞(building rhetoric),简言之,展现为《模式语言》(A PatternLanguage, 1977)的形构。对照现代建筑师“设计”的干枯与缺乏地方感,就像我们总是能被无锡华彦钧阿炳的二胡曲〈二泉映月〉曲调的回肠荡气感动,被《汉声》杂志纪录民间手艺人喻湘涟、王南仙无锡泥人的活泼生动吸引,以及,蔡丽虹江南小调《无锡景》唱词的空间再现与表征,“天下第二泉,惠山脚半边。”“山脚下,两边半,开个泥人店。”惠山脚下寄畅园外,惠山横街店屋前檐廊下,“门迎天下客,户送东西南北财”,生机勃勃,整合性活态保护下,这些“没有建筑师的建筑”,风土/乡土建筑,触动内心深处。而中国大陆特殊的历史经验,1960 年代《建筑学报》上刊登的各区域的地方民居(vernacular residence)调查,是不同的社会与人民的建筑观的空间再现,可以看到不一样的历史路径。日后,徽州古村落、楠溪江村落、江南小镇、苏州园林、平遥古城、云南沙溪……终成为遗产保护的亮点。建筑是活的,活泼泼的生命力,历史空间的作品(work,oeuvre)的整体性与中心性过程,以及象征空间的力量,在范式转移开启的论述话语竞争之时,启发了另类空间实践与建筑教育的新尝试。

▲Christopher Alexander,A Pattern Language, 1977

接下来,夏铸九教授就“攻击‘现代风格’——风土/乡土建筑的地方空间成为‘后现代风格’与后现代文化转向”进行了第二个理论议题的阐述。他提出,1968 年开启了理论与论述话语的范式转移之后,1970 年代后代主义文化转向。由建筑史与建筑批评家查尔斯·詹克斯(CharlesJencks)经由约翰·萨莫森(John Summerson)提醒,《后现代建筑语言》(The Language of Post-Modern Architecture,1977)首先使用了“后现代”(Post-moderrn)这个措辞。

这个“形式的标签”十分有吸引力,它造成的冲击早超过了被贴上“后现代主义”标签的建筑师们自己的意志,如罗伯特·范求利(Robert Venturi)、查理·摩尔等;在沒有被完全清掃的普林斯顿大学校园角落,依循巴黎美术学院教学法的尚·拉伯度(Jean Labatut)的弟子们,他们都“身不由己地”接受了这个原来他们并不认同的“后现代主义”形式主义标签。詹克斯用美国圣路易低收入集合住宅普吕·艾戈(Pruitt-Igoe)1972 年7 月15 日下午3 时32 分炸毁事件作为象征,以“现代风格”(modern style)作为攻击点,却隐藏了美国社会严重而深刻的阶级与族群上的“分裂”,浮浅如同美国超市中为商品分类的贴标签工作,是典型的形式主义论述话语的历史误导,建筑学院的左翼教师与建筑史学者深不以为然。然而,在建筑形式如商品的美国社会,形式语言的文化信息商品传播,在论述话语的“文化市场”/“文化战场”上,他们的批评仅限于校园门墙之内,收效有限。

到了1980 年代,跨大西洋两岸的英美政治保守主义分别夺得了政治权力,资本主义在1970 年代高科技突破的物质条件上,推动技术—经济再结构的计划(techno-economic restruicturing project),在文化战场上,有关后现代的辩论与不同的文化运动成为论述话语焦点,越发引发社会注意,经常淹没甚至取代了对资本主义的社会转变与其文化表现的深层探究。1989 年,大卫·哈维(DavidHarvey)在英国客座时期写就的《后现代性状况》(The Condition ofPostmodernity, 1989)指出:现代性是一种断裂(break),这是资本积累的饥渴所持续推动的创造性破坏,以及,在新的全球经济情境下的后福特主义模型建构,他展现了对“后现代性”(postmodernity)之解祕。

这种福特主义—凯恩斯主义到灵活积累弹性资本主义的转向,也是信息资本主义网络社会流动空间(space of flows)的建筑表现。建筑设计形式,由风土/乡土建筑的地方空间(space of places)汲取信息,尤其是继承雨淋板传统的早期平民主义取向的,带有人文与地方温度的建筑设计,却为美国资本主义商品的大众文化淹没,有如开启了“潘桃拉的魔盒”的信息奇观(spectacles)。叫建筑已太沉重,信息无所不在,二十一世纪的建筑竟然似以信息技术与人工智能取得了生命,主动撩拨消费受众的身体,此时,建筑即媒体,社区与城镇若是成为假装的“楚门的世界”,那么城市就是超超级角色扮演下的“好莱坞”了。

▲Charles Moore在新奥尔良的意大利广场

不同于英语世界的“派夫斯纳-基提恩-希区考克与强生”建筑史的现代主义论述话语领导权建构与1970 年代后现代主义文化转向,意大利的现代主义论述话语失去正当性有其独特的历史条件与政治脉络。首先,贝尼托·阿米尔卡雷·安德烈亚·墨索里尼(Benito Amilcare Andrea Mussolini, 1883-1945)说的話:“所谓法西斯主义首先是一种美”。而意大利先锋派的政治弱点,就在他们于对意大利法西斯主义“政治承诺与献身”(political commitment)与意识形态纠结的特殊展现。朱赛普·特朗尼(GiuseppeTerragni, 1904-1943)作為核心份子与其同志法西斯组织七人组(Gruppo 7)的积极角色,高明的设计能力,语言说服能力,以及强大的组织能力,发布了反对古典主义复兴的现代主义先锋派运动宣言,简洁干净表现本质性美感的立面,承载群众情绪聚集的内外流通空间,空间秩序与权力的品味区分,流露法西斯主义的一丝邪恶,成功展现为1920-1930 年代意大利理性主义的专业能力代表。因此,特朗尼自己也未能理解(他在法西斯倒台前几个月去世了),他改变了意大利现代主义在战后意大利社会与专业学院的历史航道。不同于英语世界现代运动的功能论,意大利先锋派的政治选择,失去了战后存在的社会正当性,这也是意大利版本后现代主义崛起的政治脉络与历史土壤。

其次,都市保存/保护(urban conservation)的政治过程关乎战后意大利左翼政党的历史计划。意大利共产党意图经由民主选举而执政,这条路线既有国际性的政治涵意,也获得强大的人民支持与城市表现——战后执政已达30 年的波隆尼亚(Bologna)作为地方包围中央政治战略的中心城市。于是,意大利共产党面对国内政治做出历史性的妥协,劳工与工业资本共同合作除去落后部门。这也就是说,意大利共产党有意要显示自身对经济成长方面的实际能力,阶级对抗并不必然破坏全部市场,劳工与中小工业资本通过生产组织上的民主合作,以先进技术除去血汗工厂的落后部门,通过“第二次工业分工”与“第三意大利”取得国际市场中的竞争力,可谓早其他世界一步主动进入后福利国家的弹性积累模型了。此外他们明白宣示:资本主义会破坏文化的价值,而共产主义将保存文化的价值。波隆尼亚计划正是一个历史性的计划(historical project),在资本主义的政治中宣示了不同的政党对憧憬中的社会与明日的城市的替代性另类出路(alternative)。

波隆尼亚计划的空间专业操作具体表现在意大利都市计划史上的两位举足轻重人物之间的不同都市价值转变——1960 年主要计划的首席规划师吉赛普·肯波·范奴提(Giuseppe CamposVenuti),现代主义规划的规范性价值,朝向城市周边地区的空间改善;1969 年都市保存计划的首席规划师皮尔·路奇·切弗拉提(Pier LuigiCervellati),以反发展价值支持营造类型(building typologies)分析,朝向城市中心的遗产保护。波隆尼亚计划认为传统美学区分建筑(architecture)与营造(building)观点决定保存的价值对战后的意大利已不合时宜,因为城市不符合美的地方就会是居民的贫民窟了,可谓直接回应“乡土建筑/风土建筑”关心的“地方民居”课题了。对城市的分析针对整个都市文物(urban artifacts)的认识,有別于英、美现代建筑的机能主义思想,拒绝形式与机能间的简单关系,认为都市文物与建筑并非机能的建构,城市的历史在于都市文物的现实构造与结构本身的类型学研究。都市形式的象征表现不只是美的问题,涉及集体记忆(collective memory),城市是人民集体记忆表征与再现的地方,历史核心区为城市的历史记忆,是赋予整个城市性格的象征地方,所以波隆尼亚必须保存/保护历史核心区。因此,反对拆除波隆尼亚的历史核心区,避免迁置原有人口。为了执行保存/保护关乎都市纹理的次要建筑物,将其要求转译为规划与设计的原则。保存/保护的价值与历史研究的价值在类型学方法论层次上进行理论结合。更关键的是,波隆尼亚计划在规划史上是第一次要求两件事同时并举——人与建筑物一同保存/保护,称为是“整合性保存/保护”(integrated conservation)。这个不容易执行的工作,碰触与挑战了意大利社会与城市的深层矛盾。

1969 年的意大利共产党以波隆尼亚计划升起进步的大旗,做为一种文化的理想远大于其实际上可以执行的现实条件。首先,执行的挫折来于市场经济的缙绅化(gentrification)后果:1970 年代欧洲违建运动影响下的审美价值转变了,不再以新为美,虽未直接伤害到为政党政策保护的工人阶级,即使规划过程经过邻里参与而其价值观并未获得工人阶级全力支持,缙绅化的社会排除后果造成房地产市场与地方选举中没有权利的3万名学生激烈反弹,1977 年学生动乱对抗市市府,一名学生死亡,政治上引起了轩然巨波。一个西欧1970 年代都市改革的历史计划,意大利波隆尼亚的都市保存/保护经验是进步的计划,是保存/保护的转折点与历史典范,也是反省发展主义的先驱。至于其计划执行过程中的挫折与社区缙绅化趋势,却也说明了它揭橥的整合性/保护暴露了当时意大利的经济、政治结构,及先行的制度改革间的历史落差。意大利波隆尼亚升起了进步的红旗,以昨日的记忆展望更美好的明日的城市,也铭刻下都市的冲突,是必须记取的教训。

然而,意大利波隆尼亚“整合性保存/保护”的进步观点却开启了空间实践的“社会空间”,它不但已经成为联合国教科文组织与遗产保护/保存相关学院的价值观,也进一步在论述话语上拉开了遗产保护理论的新视野:这就是遗产保护与遗产的再利用必须同时思考,遗产保护提供了市民们新的公共空间,它们可以是市民的“公共剧场”而非必然是貌似科学理性卻实在是无聊的废墟,以及,因为遗产保护/保存关系着市民对城市的认同与归属感营造,历史诠释可以跨过“现代主义范式”支配的意识形态再生产的领域,成为“后现代文化视角”下感动市民的“热情诠释”。如果遗产保护做得好,就能感动市民,市民会爱上这个城市。

至于到1989 年世界政治巨变中进一步失去了政治正当性,就是另外一个更严肃的政治实践课题了。(1989 年柏林围墙倒塌,1991 年苏联解体,而意大利共产党在国內并沒有完全执政,为国际形势所迫,1991 年改名为意大利左翼民主党。從此,意大利共产党在很大程度上已经在政治论述话语和现实政治斗争中脱落了。以“第三条道路”为标志的意共,实质上已陷入了所谓的“认同”危机。有一位党的积极分子这样评论意大利共产党的“政治尴尬”:“意共已经从一个列宁主义政党变成一个与众不同的政党——它不是社会民主党,而是某种尚未定性的政党”了。这不是名称上的问題,而是面对全球政治经济巨变后在实践上的困境的一部分。)

随后,夏铸九教授就“攻夺取自由主义与现代主义的领导权——保守主义竞争历史与理论的论述话语”进行了第三个理论议题的阐述。他提出,1979 年英国政治保守主义玛格丽特·撒切尔(Margaret Hilda Thatcher)出任首相取得了政治制度上的权力。英国的保守主义建筑史家,如英国剑桥大学教授大卫·沃特金(David Watkin),1977 年略先一步,以《道德与建筑》(Morality and Architecture, 1977)针对前文已经提及,由派夫斯纳主导建构的,历史与理论领域长期的既得利益者,自由主义的支配性领导权,着手思想清扫——这是披着“功能主义”外衣,结构与材料的忠实性伦理,像咒语般重复的“时代精神”教条,建立起排斥性与专制性的“现代主义建筑风格”的信仰。

而引为保守主义同志,英国右翼哲学家、建筑美学家,曾任教伦敦大学博贝克学院教授,后为女王封爵,如罗杰·斯克鲁顿(Roger Scruton),则回头捍卫西方文化与制度遗产,如婚姻、家庭等的基本权利,尽取艺术精华,辩护“伟大传统”,却流露一丝悲情哀悼与注定消亡之失败气质。斯克鲁顿出版《建筑的美学》(The Aesthetics of Architecture, 1979),以乡土/风土建筑与古典建筑,成为对抗自由主义现代主义而退守的最后古典城堡。从罗杰·斯克鲁顿到查尔斯王子(HRH Prince Charles,全名查尔斯·菲利普·亚瑟·乔治·蒙巴顿-温莎)的保守主义建筑和美学的论述话语,虽显悲情,却是对抗现代主义建筑,认识遗产保护与乡土/风土建筑保护,不可不知晓的一支政治与美学思想上竞争领导权的保守力量。

罗杰·斯克鲁顿,年轻时为1968巴黎五月学运的激进震惊,深深植基于昔日同样为法国大革命惊吓的18 世纪埃德蒙·伯克(Edmund Burke)的保守主义理念,认同传统价值,对西方文明的高端成就感到荣耀,保卫公共资产,珍惜城市阵地,被视为有深度的英国保守主义思想家。斯克鲁顿认为:“保守主义发端于一种所有成熟人们共有的情愫,即,好东西毁之易,成之难。那些作为公共资产来到我们手中的好东西尤其是如此:和平、自由、法律、礼仪、公共精神、财产安全和家庭生活,所有这些,我们都要依靠他人的合作才能达成,只靠我们自己做不到。这些东西,毁之快且易,而且令人兴奋,而创造它们则很慢,艰辛而无趣。”这些观点直接关乎建筑形式与遗产保存的美学价值。也因此,罗杰·斯克鲁顿要求英国建筑“有改变文化的必要”。他是英国政府的“造得更好,造得更美”委员会(The Building Better, Building Beautiful commission)主席,为了拯救城市,号召建筑师拒绝现代主义。在柯林·艾茉莉纪念演讲(Collin Amery memory lecture)就职演说中,斯克鲁顿说,对美学价值不重新评价,建筑与营造专业的文化就不能改变。斯克鲁顿,这位保守主义哲学家,告诉中右翼政策交换(Policy Exchange)智库的听众,建筑师与开发商正在:“破坏我们的城市中心,把我们扔进垃圾里”。斯克鲁顿说,战后的发展,英国到处的城市都被“混凝土与钢铁的丑陋堆积物所抹除了”,结果是“一个国家用美学上的自残,庆祝战胜希特勒”。他痛打最近的都市建筑,特别是诺曼·佛斯特(Norman Foster)的作品。他说佛斯特设计的伦敦市政厅是一个“外星怪物”典型,使得“人们逃往城郊”。若是觉得斯克鲁顿的“外星怪物”措辞不宜,那么就该晓得工党左派伦敦人前伦敦市长肯·利文斯通(Ken Livingstone)讥讽为glass testicle,伦敦市长胜选的现任保守党首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)也戏称为glass gonad或礼貌称为洋葱。这样,对于佛斯特伦敦Gherkin的未竟大业,以非比寻常的异形挑战市民视觉极限,305 米高的郁金香观景塔(Tulip tower),经过几年折冲最终还是在2021 年11 月初被英国规划监察局否决,理由是:“将破坏包括伦敦塔在内的世界历史遗产与设计方案的营造方式是高度不永续的”。这算是市民与专家对佛斯特与几个帮福斯特打江山的疯狂老头们组成负责把关所有计划案的设计委员会(Design Board)的建筑神话制造者,直接打脸吧。斯克鲁顿又说:佛斯特与合伙人在新堡的赛奇盖谢德音乐中心(Sage Gateshead music centre)是一个“反都市的大气泡”。他认为:建筑的正立面元素,如檐口(cornices)、列柱(columns)、壁柱(pilasters),应该优先于现代建筑物“突兀与冒失的转角”,或是,玻璃帷幕墙摩天大楼的“反都市性格”。

建筑史学者若是指责斯克鲁顿对现代建筑的攻击是操作性批评——与建筑师结构性共谋的建筑评论家,扮演意象化了的意识形态(imaged ideology)鼓吹者,缺少历史写作的方法论距离——这是,也不是。斯克鲁顿并不是像一般选拔“丑建筑”活动这样表面与肤浅。相较于自由主义主导的建筑师与学院没有思想可言的“理论贫困”状态,斯克鲁顿可是被英国社会保守主义者誉为世界上最有思想深度的建筑和美学的哲学家。他拥有的论述话语正当性,来自保守主义者对美学自主性与风格的思想把握,这是对英国“菁英品味”的传统文化自信。斯克鲁顿认为,倔强的英国建筑师们应该多留意查理王子的贡献。他说:“这仅是建筑专业的顽固偏见,妨碍了为住宅市场广泛采纳的查理王子再生基金会(Regeneration Trust)建立的样板”。王子再生基金会是英国查理王子主持的一个慈善机构,2018 年并入王子基金会(The Prince’s Foundation)。它聚焦于贫困受剥夺地区的遗产导向之再生计划(heritage-led regeneration)。查理王子十分热心于环境保护、建筑、都市重建和提升生活素质等问题。他也决定重建多赛特郡的彭布里镇(Poundbury, Dorset),以实践他的建筑和城镇规划的新理念。纵使遭到讽刺,但王储仍热心于他的公爵领地内的有机作物的种植和推广等事务。2014 年也提出了都市设计10 项原则,从地方、层次、尺度、和谐、围合、材料、装饰、艺术、号志招牌与光线、社区共同体等。在一份附件文件里,他低调地恳求建筑师“重新连结传统取向与技术”。斯克鲁顿说:“就像我们的乔治亚与维多利亚祖先们营造一样营造吧”。1995 年斯克鲁顿出版《古典乡土/风土——虚无年代的建筑原则》(TheClassicalVernacular: Architectural Principles in an Age of Nihilism, 1995)。他通过“古典乡土/风土”的视角,考察建筑的性质与意义,捍卫“没有建筑师的建筑”与古典乡土/风土的乡下庶民方言的光线、比例、空间的自然语言。斯克鲁顿讨论古典建筑物行列于街道的社会影响,显示他的观点:“古典墙面,人所及的比例,安全,群居,与平静警醒,恒常提醒行人非孤独者,他处在人们邂逅相遇的世界里,以及他必须匹配,引领他的彬彬有礼墙面”。可看到这位保守主义者的文采!

▲斯克鲁顿《古典的风土》(The Classical Vernacular:Architectural Principlesin an Age of Nihilism)

将斯克鲁顿这种建筑与共同体间的交流互动,与珍·贾可柏(Jane Jacobs)《美国大城市的死与生》(The Death and Lifeof Great American Cities, 1961),在纽约人行道上起舞,保卫街道,捍卫市民,对抗联邦推土机再现的现代美国都市规划价值观相比较;以及加上,法国的马克思主义理论家昂西·列斐伏尔(Henri Lefebvre)在《空間的生產》( La production de l’espace, 1974, The Production of Space, 1991)说的话:“再现的空间是有生命力的,它会说话。它是充满情感的中心:自我、床、卧室、居所;或者广场、教堂、墓地。它体现了情感的轨迹、活动的地方,以及生动的情境。因此可以直接体现时间。随之而来,理所当然的,它可以用各种方式表现出不同的性质。可以是方向性的,情境式的,或关系的,因为它具有实质性的质量、流动性与活力性”。可以看到他们彼此之间,各具不同政治立场与相异的美学观点,然而却无碍彼此间对话的论述话语的空间。他们共享的是对乡土/风土生活空间的体验,而共同敌人則是已经殭硬死板封闭而形式主义化了的现代建筑论述话语。

在早期出版的哲学性美学思考,包括:《文化政治学》(The Politics of Culture,1981),《认识美学》(TheAesthetis Understanding, 1983),《多佛海滨的哲学家》(ThePhilosopher on Dover Beach, 1990)的基础上,斯克鲁顿经由严肃的知识角度,提供了一种对现代主义,“不仅是没心没肺的现代主义建筑”,的全面批判。安东尼·昆东(AnthonyQuinton)宣称:“斯克鲁顿以强大的力量与清新写作,及谦逊的知识,尤其,持续有意思地在过去这些年,一再提供了对十九与廿世纪建筑师成就的重新评价,而且是对这些关乎我们生活其中,或是处身于其旁的结构体,告知我们它的价值,或是他们被扭曲的作品。”斯克鲁顿以骇人的、容易接受的、古典建筑的导论,提供了令人兴奋的论辩,使人们不再对现代(与后现代、新与解构主义)建筑的黑话,能像从前那样再保持耐心了。斯克鲁顿争论,古典主义是西方建筑的语言,多多少少像是,为了说世界语,而放弃了说英文一般,抛弃了自己相近的语言。

最令人吃惊的是在2018 年,斯克鲁顿作为共同作者,为政策交换智库提出一份报告,宣称:“支持在低收入群体中用传统设计营造是最高尚的事”。作为智库的政策建议,还真不象是一向是资产阶级代言人的保守主义者之价值观,难道是在全球化年代两极化社会的新现实里,英国的保守主义企图取代廿世纪初现代主义者的理想吗?值得就其政策内容研拟,以及,最重要的执行过程,进一步追踪研究。斯克鲁顿(1944-2020)永远没有机会实践他对英国低收入群体的许诺了。在英国脱欧还未见起步前,即担心移民,忧心福利被稀释分化与权力上争夺,更欠缺物质条件支持英国版本的民族主义自信,就在新冠肺癌在英国爆发,保守党首相自身难保必须进入医院急救,这些冲击爆发之前,2020 年1 月12 日,斯克鲁顿癌症过世。而长他三岁的保守主义同志,建筑史家大卫·华特金(1941-2018),早于斯克鲁顿两年,已在另外一个世界等候他了。作为捍卫英国城市对抗自由主义现代主义的最后古典城堡,大英帝国的荣光与保守主义的政治与历史彻底过去了,而西方性与古典的、大写的建筑(Architecture),也永远过去了。

最后,理论层次上思索西方古典建筑遗产与保护必然带来的意义诠释的竞争,对发展中经济体与其殖民历史,具有很大的论述话语辩论的空间。对曾经作为日本殖民地台湾的文化遗产保存有历史的认识,也知道反思西方建筑史的建筑师/保护专家与历史研究者,认识到斯克鲁顿对英国传统与古典建筑的哲学与设计作法,在遗产保护行动之前,还要提出一个深层的理论质疑。日本殖民时期的行政长官后藤新平在殖民地台湾的“生物政治学”(后离台转任于日本殖民地东北),震摄“支那人心”的殖民统治术,在实践做法上有何不同?

若是认识到西欧建筑史论述话语的历史形构,与认识到日本殖民时期有意运用西方古典形式达到震摄人心、区分美学崇高卑下的“身体权力统治术”的话,就不会轻易地使用西方建筑史线性历史预设的既定形式主义的论述话语,其实这也是过了时的措辞,风格作为分类范畴(style as category),来描述日本殖民殖民者古典折衷主义的形式移植,一则因为转手而並不准确,二则形式主义的措辞不足以表达空间的文化形式的象征效果,而更重要的是,风格的分类无法区别殖民城市与建筑中的殖民者与本岛人的区分(distinction)。这个区别主要是政治权力关系上的,其次是文化表达方式上的。1919年完工的殖民时期的台北总督府,就是日本殖民者有意识的、英国殖民帝国古典主义的西方中心的象征移植,夸示维多利亚资产阶级的品味区分,而台北总督府高耸的“中心塔楼”与宽阔的建筑“正面”,连敏感的孩童都感受得到的“畏惧感”,不就是一个胸前挂满勋章的日本军国主义军人的再现空间吗?

这种“否定性遗产”(negativeheritage),无需“皇帝新衣”的故事以解殖民者之魅,这亇充满权力的地方就是日本殖民国家机器的建筑权力在台湾岛屿上的最高表现,亟需在新的政治与社会脉络下再领域化(re-territorialized)为公共的地方(public place)。位于汉城/首尔朝鲜王朝景福宫前方,日本殖民总督府羞辱性镇压王气的作用,1996 年等来的不仅是拆除而是“斩首”(塔尖,移天安市郊外据高临下鄙视的低处),台北总督府即使不拆除或是再利用,历史的批判与解秘却是不能缺席的。这些批判性的历史认识,是遗产保护与再利用,不可或缺地,对意义的历史诠释。缺少了历史研究的“建筑解秘”,遗产保护就会成为帝国主义“殖民文化”的再生产了。

进一步,理论层次上思索西方古典建筑遗产与保护带来的意义诠释的竞争,在帝国殖民的历史与权力之外,仍然可以做出区分,这里还有论述话语的辩论空间。西方古典建筑与东亚的交流、影响、以及穿透,更早的秦汉被视为“百越”诸地,较近的过去,清代中叶以前,即联通南洋早有互动了。现实里的历史研究已经可以告诉我们,建筑类型上的“洋楼”、“唐楼”,或“店屋”(shop house)前段面临街道的“亭子脚”,转化为“牌楼厝”类型与“五脚砌”及都市“骑楼”与“秀面”(正面,urban facade)的民间营造作法,空间形式的意义沟通与展現欲望,不同于前述殖民者官方的、正式的、建筑师专业手法的“西方移植”,使得地方智慧与草根活力,因不受拘束的“番边”(异国)风情与美好想像,而更加得到表现机会。一些建筑元素/语汇/模式(patterns),包括拱廊、拱券、门前柱头、山花、山墙等,在华南城镇即已多见。

更值得深思的是,时至今日,在网络都市化过程中(networked urbanization)的珠三角、长三角、长江中游、上游都会区域的边缘村镇,或者是,广东、浙江,福建、江苏、安徽、湖南…等地的地方城镇与乡村地区的“民居营造”,关键实不在于“风格”分类,还包括一些继续使用传统地方营造工匠师傅样式作法的民居,它们都仍然是“没有建筑师的建筑”,与建筑学院或是建筑师专业的社会文化身份认证的“现代设计”(modern design)基本无涉。它们值得我们认识驱动营造的社会动力与文化表现,直接关联本文的研究发问(problematic),用研究来回答生活空间的使用功能、样式形式、及意义象征的表现:乡土/风土保护与表现,接地气而生机勃勃,而不是封闭、死板、没有生命力的现代建筑师的现代建筑论述话语。这些当代的(contemporary)“洋房”、“洋楼”、或是“大厝”、“楼屋”,是人民生活支出满足后,对家屋消费的期待,并不只是关系着收入渐增的,发展经济学或发展社会学界定的“中收入阶级”,可以说是在网络都市化过程中新浮现的,城流乡动下的农民/市民/网民,以及,他们所喜闻乐见的、“当代家宅”的象征空间表现。浙江萧山农民宅屋顶装置与邻屋竞相比高,是上海“东方明珠”,甚至是巴黎“埃非尔铁塔”拟仿(mimicry);以及,杭州西湖西南“满陇桂雨”的满觉陇村茶园边的“楼屋”,在网上被当作宫崎骏《千与千寻》的汤屋,或是汉代楼台想象,尤其顶楼強化中心性的天窗采光,吸引网民成为网红地,加上无人机航拍,严重影响了居家安宁与茶园生态,都是其中显例。

▲杭州西湖满觉陇村“楼屋”

若是再进一步追问,电子商务,信息技术支持的越界网络,“网络”与“节点”里创造的“连结”,可谓是共同分享的关键词,即使不见得被常规性西方形式主义观点称为“城市”,这是支持网络都市化的同样逻辑与动力。在经验研究资料之上,这时我们得以分析,电子商务的活力,如何在改写新的城乡关系?重新定义城市?以及,新的市民/网民,包括草根型网络达人,以及社区共同体浮现,历史浮现的角色与意义。能接地气的经验研究才能回答:新的结构性空间意义,新的社会关系,新的城乡关系,新的空间形式与象征表现。终究,在理论辩论的层次上,质疑马克斯·韦伯(Max Weber)在信息技术与电子商务越界连结冲击下,套用永恒的经典(thetimeless classic)的“过时西方成见”:新教伦理与资本主义精神。

至于查尔斯王子表现对现代建筑师设计最引发争议的不含蓄批评,“一个奇形怪状的疔疮”(a monstrous carbuncle),爆发在ABK(AhrendsBurton Koralek)建筑师1984 年拟议的英国国家艺廊延伸设计案,可谓轰动武林,震惊江湖。英国建筑师专业者强调的社会自主与公共舆论,反弹不小。表达出与英国建筑师与建筑学院截然不同态度,克里斯多夫·亚历山大(Christopher Alexander)以“建筑史的分水岭”向查尔斯王子致意,支持他批判现代主义建筑师与对建筑教育的贡献。这就是我们转向一个与前述保守主义全然相反的政治立场,却同样被“没有建筑师的建筑”,风土/乡土建筑,深深感动的,政治上进步的,以营造者自居,而非以现代建筑师自诩的,著名建筑学院教授追求的另类空间实践与建筑教育的新尝试。他挑战现代性的否定性深层的实践取向值得我们留心。

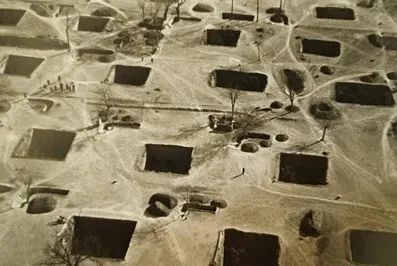

进入到讲座的高潮部分时,夏铸九教授就“挑战现代性的否定性,重建可持续发展下保护的整体观——重建保护,建筑论述话语,建筑与都市设计、规划、及研究的论述话语”进行了最后一个理论议题的阐述。他提出,对照現代建筑主要仰赖的笛卡尔主义,也是实证论的认识论取向,反向而行的克里斯多夫·亚历山大的《营造之常道》(The Timeless Way of Building, 1979)受惠于老子哲學(〈体道篇〉,“道可道,非常道”,“无名天地之始,有名万物之母,故常无欲以观其妙,常有欲以观其徼,此两者同出而异名,同谓之玄,玄之又玄,众妙之门。”),深受“没有建筑师的建筑”感动的,“跨文化的”风土/乡土建筑,符合可持续发展价值,经验到比言语更为确切的“无名特质”,建构起《模式语言》(APattern Language, 1977)。譬如说,因版权的理由无法直接使用同样的图片,亚历山大分享《没有建筑师的建筑》一书里不少类似价值观的视觉媒介,如德国汉莎公司飞行员武尔夫-迪特·格拉夫·卡斯特尔-吕登豪森(WulfDiether Graf zu Castell)1933 年-1936 年间拍摄的河南三门峡陕县地坑院的天井民居,一如台湾新竹头份客家聚落中的合院空间组织,这类型的“正户外空间”(positive outdoor space),以及,湖南娄底紫鹊界“梯田”,云南红河元阳哈尼族“梯田山村”,台湾淡水三芝永定客的“梯田”,菲律宾呂宋伊富高巴纳韦“高山梯田”(bana wei terraces, the Philippines),还有,俯瞰日本岛根県(Shimane Prefecture, Japan)聚落的“宅院”布局,一如移垦兰阳平原农业地景里的漳州农民,乔木或刺竹植栽边界而界定的“家宅院落”,或者是古蜀文明都江堰冲积扇灌溉,乔木、竹林围合而营造的川西“林盘”,农田与主要通道间的连结,区域空间要素之间基本的内在联系起的社会关系里,营造生成的建筑群体与建筑物。这些都是在特定的社会与文化中,原本具有的一种相当稳定的深层的空间-社会关系(注意,并非指涉静态古典美学的、形式的语汇),原来是传统营造师傅的一种技能(skill),与主人营造之间有话语可溝通形制、有样、有式、点工点料可算,是一种营造实践,工匠师傅们提供的手艺((craft),后为资本主义的工业生产破坏,被亚氏称为营造系统A),却是现代建筑师到现在都还无法企及的身上与手上功夫。

▲河南三门峡陕县地坑院的天井民居

进一步,可以由“理论的角度”重新审视“没有建筑师的建筑”中的模式语言,模式语言是一种空间的表征与再现(representation of space),建筑设计其实是一种象征实践(symbolicpractice),或论述话语实践(discursive practice),或是表意实践(signifying practice)。换句话说,论述话语制造出什么效果?以及,如何制造?值得我们留意象征空间, 都市象征空间(urban symbolic space,representational space)与空间的措词(spatial rhetoric)的关系,这里,营造象征空间的设计措词,空间的营造措词,就是模式语言。

简言之,模式语言是一种空间的想象,让地方(place)的“精灵”重现,“精气神”重建,让地方之所以能是地方,让地方活起来的要害所在。以及,模式语言与中心化过程(centering process)——营造空间是一种建构行为,改变生活环境的劳动,用营造措词把空间(space)具体化为我们的地方(place)。亚历山大在1970年代末已经理解到,这是深藏在模式语言之后的更深层结构,有助于空间形成的“整体性”是所谓的中心化过程。这是在不同尺度空间的营造过程中生产“整体性”的能力。

这个中心化过程所引导的都市过程(urban process),没有被既有的专业与教育训练——包括制式的规划作业、侷限于处理个别建筑物为题的建筑设计、将问题限制于视觉层次的美学问题的都市设计——提供为塑造城市的整体性之道。虽然他带领的学生团队,以五年为期,慢慢成长的设计实验与测试实验的初步的“理论假说起点”,暂时称为《新的都市设计的理论》十年后出版成书(A New Theory of Urban Design, 1987),他指出:问题不能“只靠设计”而解决,而只有在“城市成形的过程发生根本改变时”才能获得解决。

这是一个塑造空间的社会政治过程,一种新的,具有转化性的社会关系形成过程,这个成长的完整性,不只是存在于工业社会之前的古老市街、城镇、地景中“营造为作品”的历史过程,而是存在于所有“有生命的,活泼泼的”,一切“有机体”的生长中,所以具有“自主性、内在控制、以及整体成长”的“中心化过程”的特性。在2000 年以后,他进一步称其为《秩序的本质》(The Nature of Order,1998)。

这个藉由社区成员参与的行动,自发地创造“整体性”,具体地经由七个中介的规则:(1). 片段零星的一小块一小块成长(piecemael growth) vs. 大规模整体一次性完工的大型工程作业,(2). 较大的完整体成长(the growth of Larger whole),(3). 远景与视野的价值展望(Visions)与意义赋予,(4). 积极正向的积极性的都市空间的基本规则(the basic rule ofPositive urban space),(5). 大型建筑物的布局(Layout of large buildings),(6). 营建(construction),(7). 各中心之间的形构与组织(Formation of centers)。再根据地方脉络,因地制宜,调整这7 条的中介规则。

这是对认识“城市”“形成整体性运作规则与规律的都市过程”的粗略假说,不会产生在政治民主过程,没有造就多样性却导致了混乱,决策过程中为了平衡各方压力,拘泥伪装中立,反而忽略了真实的“环境整体性创造”的要害(如美国地方公共决策过程),或是技术挂帅主导的决策(如1970-80 年代美国城市被交通运输流量考量的简单观点)。整体而言,前述这些社会与空间行动是资本主义生产方式对环境与社会的伤害,以及,国家政策因应不适当,而造就的断裂性破坏,因此,城市的复原与基地修复,也亟需“重建保存或保护的整体观”,回过头来,替代了既有的规划与设计操作。肯定,这个非价值中立而具规范性的,重建保存或保护取向的,“生产整体性的中心化过程”,是最吸引人与最艰难的挑战关键,我们应该看看亚历山大在空间实践与实验的末尾,提出的初步产出与检讨:若是对加州临水岸个案建成环境已经产生的空间形式,投以对建筑物风格(building style)的要求与评论者的嘲讽:这是“拒绝了现代主义,却回到熟悉的19 世纪的措辞语汇与构造作法了吗?”亚历山大暂时承认,学生们对第6.营建与构造的过程,还可以投入多一些时间与改进。

但是参与其中的亚裔学生的视野(Visions),对临水岸休闲游憩公共地方的梦想空间,通过模式语言与中心化过程,关乎山水画与园林营造共享的论述话语,即,《芥子园画谱》“湖心筑亭有桥可通式”,超过了昔日17-18 世纪欧洲人想象中国风(Chinoiserie)的东方猎奇层次的越界移植。这是对“园林”“空间的文化形式”的象征空间表现吧?也是加州华人或唐人街投射想象的“神州故土”?这种象征空间有助于在全球流动空间里的“异地”,开放新的空间表现的文化之花。这个经验对“我们”而言,它竟然营造了一个异质地方(heterotopia)的可能性,追寻自我,看到自身,也是现代建筑专业者力所未能及,却可以再多深思的地方。

其次,不难理解营造系统A(System-A)与一定社会发展形式的结合要求。这时,可以试与1857 年马克思《政治经济学批判》“总导言”里的有名论点作理论的对话:在前工业社会的历史时期提供给我们的中心化过程与其整体性,让我们深深感动,对活的生命之共鸣,难道我们面对信息技术与网络社会的来临,不应该努力“在一个生产力更高的梯阶上,把人类社会美好童年,发展得最完整的地方,把自己的真实再现出来”吗?若是跨过18 世纪以来欧洲中心主义重塑的古希腊雅利安人文化先驱,建构为欧洲文明发源的身份认同,以及,跨过对永恒美学观点的生物结构预设,反而可以驱散西方性神话,批判现代性,然后用新的角度“留住我们自身的乡愁”,“永不复返的力量,在人类发展更高的梯阶之上”,应该要让“一般人日常生活的空间”,显示出深长永久的魅力吧。(就永恒的魅力和文化与历史上特殊的审美价值,可以参考泰雷·伊格顿(terry Eagleton)与彼得·福勒(Peter Fuller)就美学的审美价值与生物结构永恒价值的辩论:Eagleton,Terry and Peter Fuller(1983), “The Question of Value: A Discussion”, New LeftReview, No.142, Nov.-Dec., pp.76-90。亦见:夏铸九的早期论文与著作,夏铸九(1992),《理论建筑——朝向空间实践的理论建构》,台北:台湾社会研究丛刊-02,页:208-209。)

可以想象,受“没有建筑师的建筑”,风土/乡土建筑启发,在实践的检验与实际的实验过程中,受到的巨大挑战,尤其是“大尺度过程”的难处,难怪他直接指明这是两个世界系统,两种空间生产方式之间的斗争!某个程度,这种冲突已经表现在日本东京盈进学园校园规划与设计的经验里了《人间的生与美之战》(The Battle for the Life and Beauty of the Earth: A Struggle BetweenTwo World-Systems, 2012)。总之,亚历山大新的理论探索(可以感觉到受到1968 年之后的新马克思主义、现象学取向、老子哲学的影响,虽然他自己不去吊书袋,也有意不说它),直接再现了对现代主义建筑与规划的既定范式,主要是福利国家资本主义,消费主义,不可少的官僚主义塑造的空间问题,提出历史与社会的回应,以及,对有社会转化意义的另类空间实践出路的探索。他直接挑战现代性的否定性,重建具整体观的,可持续发展的,另类保护的出路,也因此,他的设计理论与实践,对改革开放后中国大陆建筑教育的再思考,有特殊的意义。

夏铸九教授进一步论述道,尤其是,面对当前美国有意图的科技遏制、贸易战、以及地缘政治围堵,质疑与其发展方式不同的挑战之时,现代主义建筑与规划并非是虚构的对手与不存在的稻草人。它是风土/乡土遗产保护的杀手,而究其根本却是现代性的破坏与断裂,強制性地去模仿一个单一色调的西方。朝向由风土/乡土建筑反思现代性,由再理论化保护,而延伸至建筑教育与教学的再思考,对于一个有巨大经济、政治、文化潜力的发展中国家或“文明国家”(civilization-state),朝向不同于欧美西方另类发展方式,竞争现代性,以更多元开放的现代性,朝向一个多样、丰富、多彩的世界,“重建领导权的抗争”,不是格外有意义吗?(注:“文明国家”(civilization-state)概念首见于马丁·雅克(Martin Jacques),是反思与竞争现代性的重要概念建构。在西方领导权200 多年支配之下,发展,被强制性地视为一条工业化、現代化、都市化、西方化的单行道,为了适应当时欧洲制定的国际规则和体系,每个发展中国家都被要求移植与模仿成为一个“民族国家”,以便成为现代西方体系的一部分。现在,虽然在某种程度上采取了民族国家的一些原则却非结构性关键,经过漫长历史时演变的中国其实主要是文明的产物,文明国家,而不是民族国家。因为国家与社会间的特殊关系,家国关系,天下的世界观,国家的制度性作用——特别是中国共产党的组织力、历史反思、创新智慧,找到了一条独特的发展道路和一种非常独特的制度,将起源于欧洲的马克思主义中国化为一种特殊的马克思主义模型,成功实现了中国的巨大转变。见:Jacques, Martin (2009), When China Rules the World: The Rise of theMiddle Kingdom and the End of the Western World, London: Allen Lane; 马丁·雅克(2021),采访/观察者网,凯莉、刘惠翻译/由冠群,“了解中国所需要的思想解放,还没有在西方落地发芽”,《观察者网》,值得建筑与规划的专业者反思自身历史感的不足:从历史中走来,就要从历史中汲取力量,也一定会在历史中成就辉煌。)

讲座行进到尾声,夏铸九教授最后以“‘作为方法论’的风土遗产保护是重构批判的现代性的开放性起点”为题做了总结。他提出,受到“没有建筑师的建筑”,地方民居,风土聚落的启发,致力抵抗创造性破坏的遗产保护的空间实践,在实践的过程中回过头来,寻求自我,看到自身。批判与反思现代性,西方本体论神话解秘,“作为方法论”的风土遗产保护,是我们再理论化保护,并进一步使专业实践重新接上地气,与人民接近的,喜见乐闻的,重建空间质量整体性与中心化过程,开启都市设计实践的新方向。这是再思考建筑教育与教学的开放性起点。

在夏铸九教授讲座环节结束后,在互动环节的观点交锋空前热烈,美国夏威夷大学缪朴教授、南京大学赵辰教授、南京大学王骏阳教授、华中科技大学汪原教授、《建筑学报》执行主编黄居正老师、同济大学张松教授、致正建筑工作室张斌建筑师、华中科技大学何依教授加盟讲座,贡献了精彩的点评。致辞人常青院士、伍江教授进行了精到的压轴点评。讨论折射了一代人不同的思考和价值取向,以及捍卫各自立场的坚定、深藏其后的反思精神、穷思论辩学理的执着。这场争辩也可谓近年罕见的建筑学论争奇观,具有一定的纪念意义和反思价值。任何一个激烈捍卫现代性以及反思现代性的人,本身就是最现代的,这恰恰就是现代精神的产物,也可称之为真正的现代性——断裂与缝合,在裂缝处剧烈思变,不断寻找新的建筑学出口。(End)

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):风土建筑的理论空间——记夏铸九教授同济年度特邀讲座

规划问道

规划问道