点击

上方蓝字

关注我们

编者按

南京,作为有着七千多年文明史、近两千六百年建城史、近五百年建都史的文化名城,在中国历史上具有特殊的地位和价值。特别是纵览中国近现代史,这座城市目睹了列强冲开国门的屈辱、垂泪于数十万同胞涂炭的悲伤、更见证了中国共产党人团结带领人民不屈抗争,从胜利走向胜利的丰功伟绩。

在市规划资源局机关第一党支部和南京市城建档案馆党支部的联学共建活动中,通过对馆藏档案、历史图集等史实资料的梳理,一个个鲜活的故事,从故纸堆中浮现。南京规划资源人对这座城市的爱,对党的事业的忠诚,在档案资料中佐证、升华!

为了更好地用档案见证中国共产党百年辉煌,用档案回溯规划资源工作轨迹,用红色档案讲好党史故事,激发规划资源人的使命感和荣誉感,我们将用市规划资源局的馆藏档案,梳理还原南京大屠杀死难者国家公祭仪式固定举办地——侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆历时三十载、前后四次的规划建设历程,共同见证建筑背后蕴含的华夏儿女对逝者的无尽缅怀和以史为鉴、开创未来的信心和决心。

红色

档案

这座纪念馆

历时30载、两位院士接力设计

本期“红色档案”,我们将通过梳理市规划资源局的馆藏档案,继续走进侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆三期扩建工程的规划、建设历程,并回顾纪念馆周边地区城市设计为该重要历史地段描绘的发展脉络和蓝图。

三期扩建工程2013年获批,何镜堂院士继续担纲设计

为推进爱国主义教育基地建设、纪念抗日战争胜利70周年,2013年12月19日,市发改委批复同意了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆三期工程项目建议书。本次建设的主要内容为抗战胜利纪念馆及相关配套设施等,拟建地上建筑面积4520平方米、地下建筑面积47715平方米。

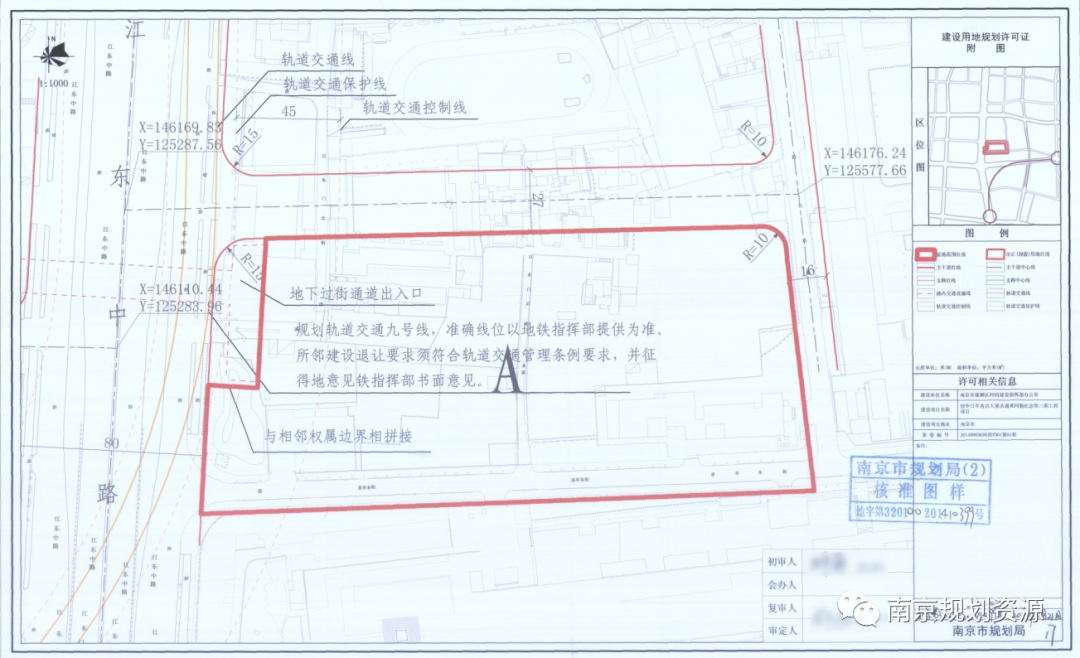

选址红线图

2014年2月12曰,市长办公会明确三期工程建设的核心主题为“抗战胜利纪念”,无论是建设方式还是展陈布置都要通过不屈、抗争、胜利等内容全面、系列地体现这一主题;建筑的表现手法以厚重为宜,要充分体现历史性和民族性的风格;建设要按既定时间有序推进,2014年3月10日完成征收拆迁工作,2015年2月同步开展展陈施工。

用地红线核准图

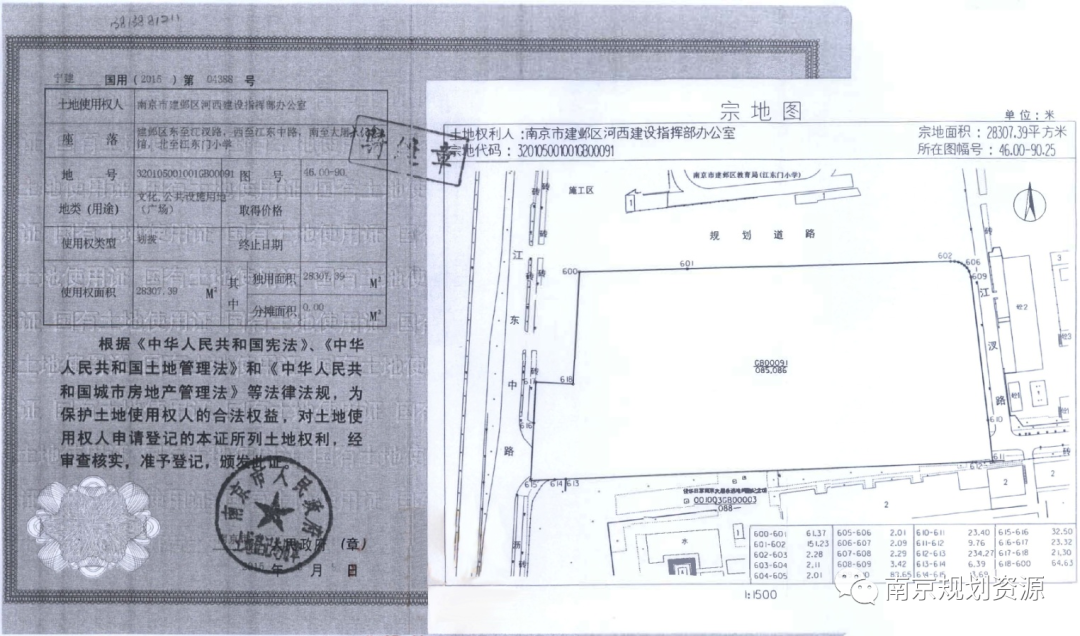

2014年2月8日的项目用地预审意见显示,该项目土地用途为公共设施用地,符合国家供地政策;申请用地面积约2.9684公顷,均为国有建设用地,项目用地符合《南京市土地利用总体规划》(2006一2020年)。

国有土地使用证

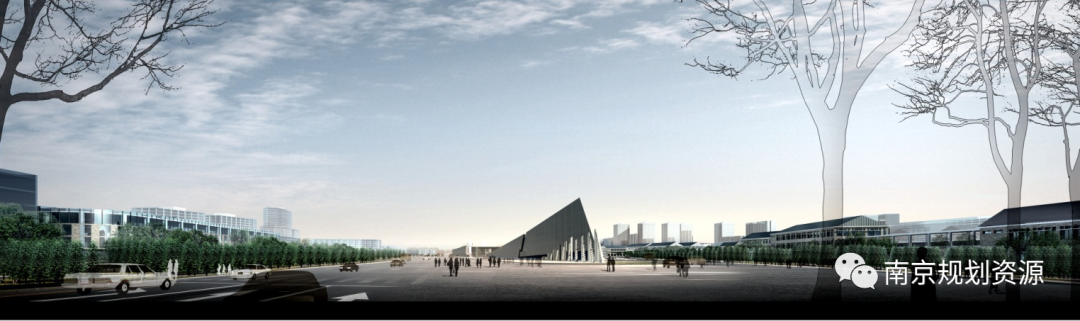

纪念馆三期工程,继续由何镜堂院士及中国建筑设计大师倪阳共同领衔的华南理工大学建筑设计研究院团队设计,该团队担当了如该馆二期工程、上海世博会中国馆等多个重大工程。三期工程的设计风格上与已建成的纪念馆相协调、呼应,又凸显出了自己的特色:在哀悼之意外,还凸显出了圆满、胜利、浴火重生的主题。

图片来源:南京发布

同步进行纪念馆周边地区城市设计,营造整体纪念氛围

为了配合纪念馆主体建设、更好地实现对周边地区的控制以形成严肃庄重的纪念氛围和整体空间秩序,在三期扩建工程建设的同时,市规划资源局开展了“侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆周边地区城市设计研究”。通过对周边地区城市空间的控制和规划,与正在施工的纪念馆扩建工程形成一个有机整体,营造这一重要历史地段的整体纪念氛围。该城市设计的研究范围北至汉中门大街、南至福园街、西至燕山路,约122公顷,由何镜堂院士领衔的华南理工大学建筑设计研究院负责编制。

纪念馆周边地区城市设计范围

城市设计总平面图

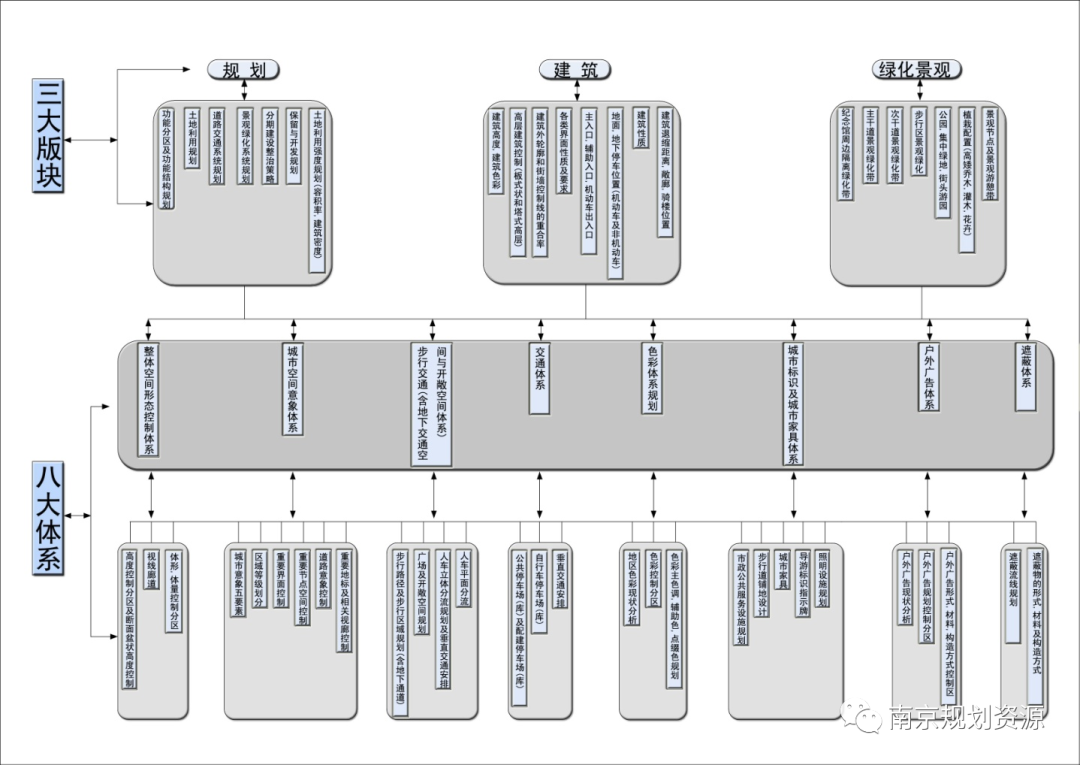

该研究从保护和创造纪念馆历史地段的历史氛围和突出纪念馆主体建筑的的基本思路出发,遵循整体性、文脉延续性、多样性、生态性和可持续发展性五大设计原则,从规划、建筑、园林三大板块全面进行了规划和控制,通过整体空间形态控制、城市空间意向、步行交通(含地下交通空间)与开敞空间、交通、色彩规划、城市标识及城市家具、户外广告、遮蔽八大体系的深入规划设计,进一步对纪念馆周边地区的城市空间进行了深入细化。

在三期扩建期间的2014年12月13日,首个南京大屠杀死难者国家公祭日公祭仪式在纪念馆举行,党和国家主要领导人出席。2015年12月7日,三期新馆正式对外开放。

审核:陶乐

审稿:朱佳

发布人:潘昕

原文始发于微信公众号(南京规划资源):红色档案 | 这座纪念馆,历时三十载、两位院士接力设计(下)

规划问道

规划问道