点击

上方蓝字

关注我们

编者按

南京,作为有着七千多年文明史、近两千六百年建城史、近五百年建都史的文化名城,在中国历史上具有特殊的地位和价值。特别是纵览中国近现代史,这座城市目睹了列强冲开国门的屈辱、垂泪于数十万同胞涂炭的悲伤、更见证了中国共产党人团结带领人民不屈抗争,从胜利走向胜利的丰功伟绩。

在市规划资源局机关第一党支部和南京市城建档案馆党支部的联学共建活动中,通过对馆藏档案、历史图集等史实资料的梳理,一个个鲜活的故事,从故纸堆中浮现。南京规划资源人对这座城市的爱,对党的事业的忠诚,在档案资料中佐证、升华!

为了更好地用档案见证中国共产党百年辉煌,用档案回溯规划资源工作轨迹,用红色档案讲好党史故事,激发规划资源人的使命感和荣誉感,我们将用市规划资源局的馆藏档案,梳理还原南京大屠杀死难者国家公祭仪式固定举办地——侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆历时三十载、前后四次的规划建设历程,共同见证建筑背后蕴含的华夏儿女对逝者的无尽缅怀和以史为鉴、开创未来的信心和决心。

红色

档案

这座纪念馆

历时30载、两位院士接力设计

本期“红色档案”,我们将通过梳理市规划资源局的馆藏档案,继续走进侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的规划、建设历程。

2003年8月,经中共中央办公厅秘书局同意,侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆将在纪念世界反法西斯战争胜利60周年和抗日战争胜利60周年之际进行扩建,纪念馆新的扩建历程由此拉开。中宣部、国家发改委将纪念馆扩建工程列入了打造国家红色旅游圣地“3+1”工程。

在纪念馆扩建工程概念设计国际方案征集大赛中,中国工程院院士何镜堂领衔的华南理工大学团队,接棒齐康院士的一期工程,负责了纪念馆二期、三期的规划设计,纪念馆逐渐成为了现在大家所看到的模样。

为纪念抗日战争胜利60周年,纪念馆扩建二期

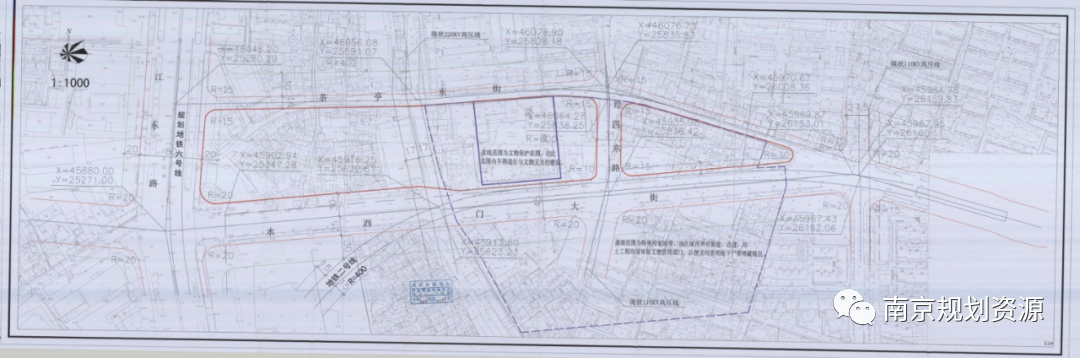

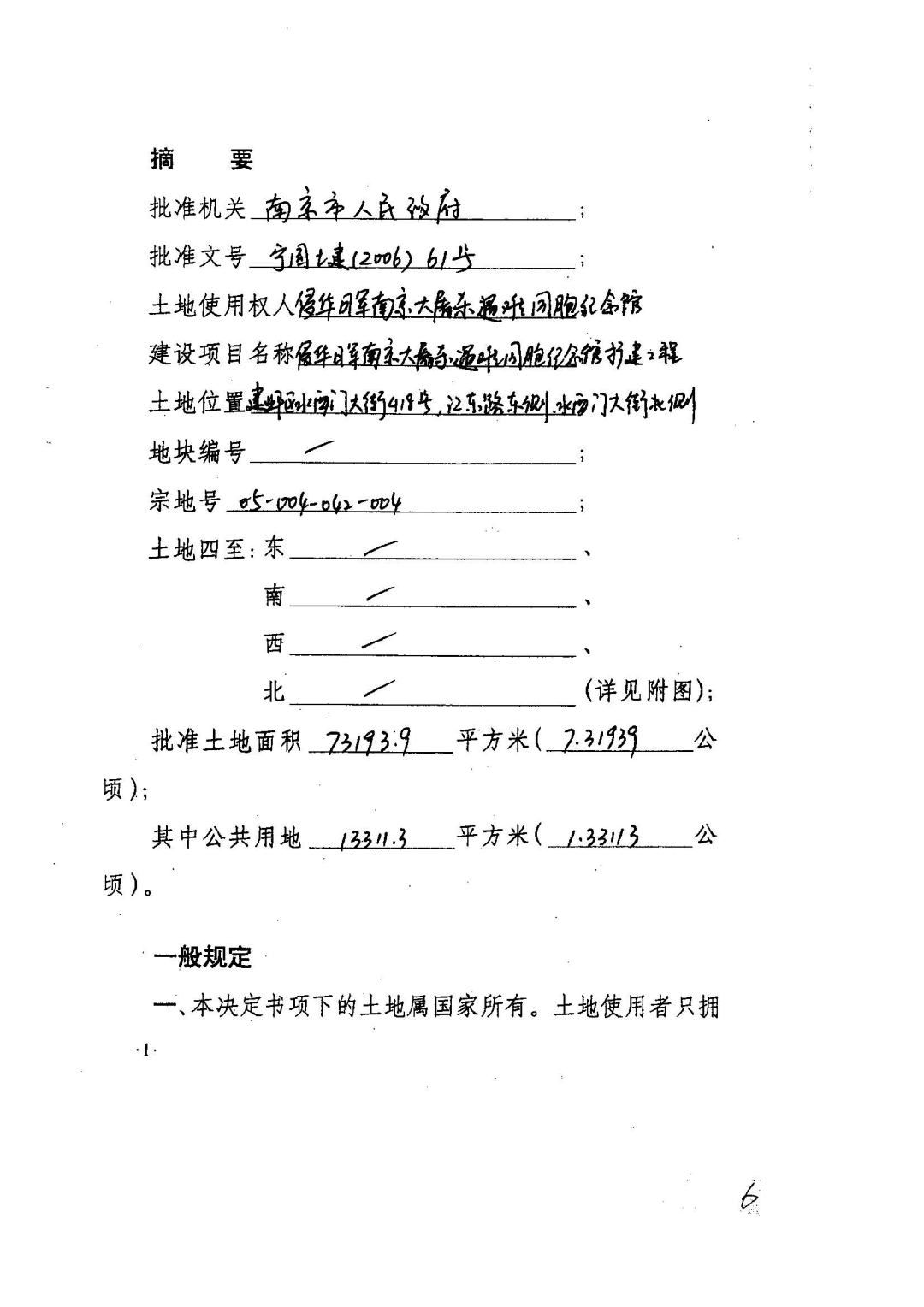

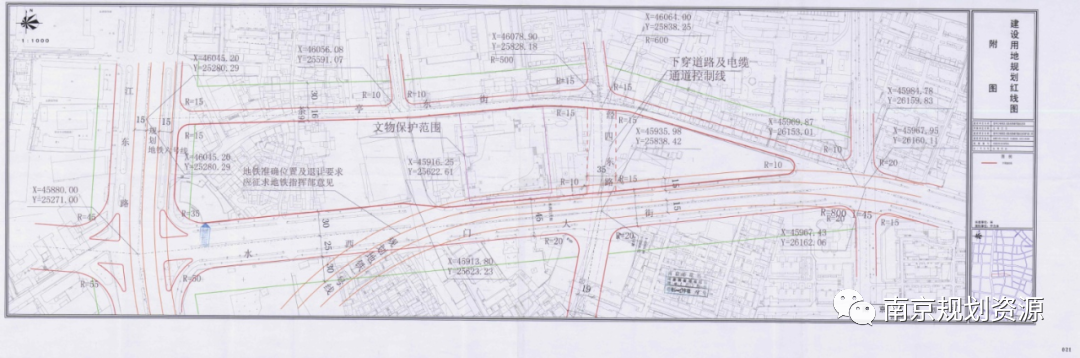

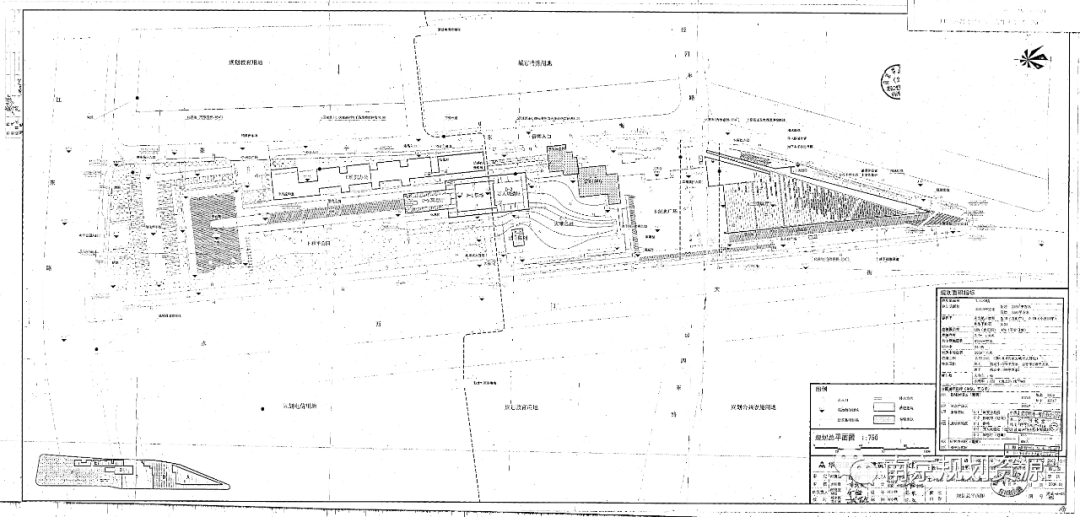

根据《河西新城区总体规划》土地利用规划要求,纪念馆扩建工程将在现有场馆基础上向东、西方向进行扩建,东到茶亭东街和水西门大街交叉口,西到经四路,南接水西门大街,北接茶亭东街,将形成一个完整的纪念性街区和爱国主义教育基地。扩建后,纪念馆总用地面积为7.4公顷,其中:东扩约1.7公顷、西扩约3.5公顷,新征用地78亩。

国有土地划拨决定书

省委书记办公会、市委书记办公会都专题研究推进扩建工作,并明确将该项目作为抗日战争胜利60周年系列重要纪念活动及十运会的配套建设项目,定位为“爱国主义教育基地、国家开展外交斗争的阵地、国际和平交流的场所、人类历史文化的遗产”。同时,河西新城区基础设施和公共设施的先行建设,为纪念馆扩建工程提供了良好的外部条件,而纪念馆扩建工程的建设,则又增强了河西新城区的文化内涵和整体价值。

用地红线核准图

国际竞赛,何镜堂院士接棒齐康院士

2005年4月20日至6月26日期间,我市组织了扩建工程概念设计国际方案征集和大学生方案竞赛国际方案征集,共邀请了12家专业水平和学术声誉都属国内一流、国际领先的知名设计单位参与。

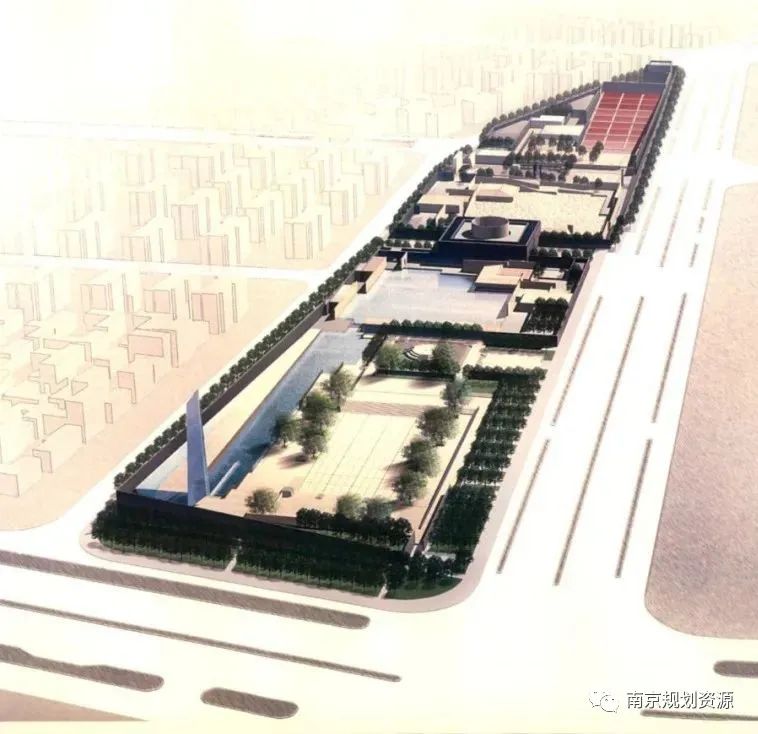

华南理工大学建筑学院竞赛作品(第一名)

境外3家设计单位分别是美国的Steven Holl Architects、英国的David Chipperfield Architects、法国的AS建筑工作室,其中:Steven Holl被美国《时代》周刊评为美国最好的建筑师,是当今国际新一代建筑大师中的代表人物;David Chipperfield完成了包括柏林博物馆扩建工程在内的许多重大项目,并赢得多项国际设计大奖;AS建筑工作室完成了包括诺曼底登陆纪念馆在内的许多重大设计项目。

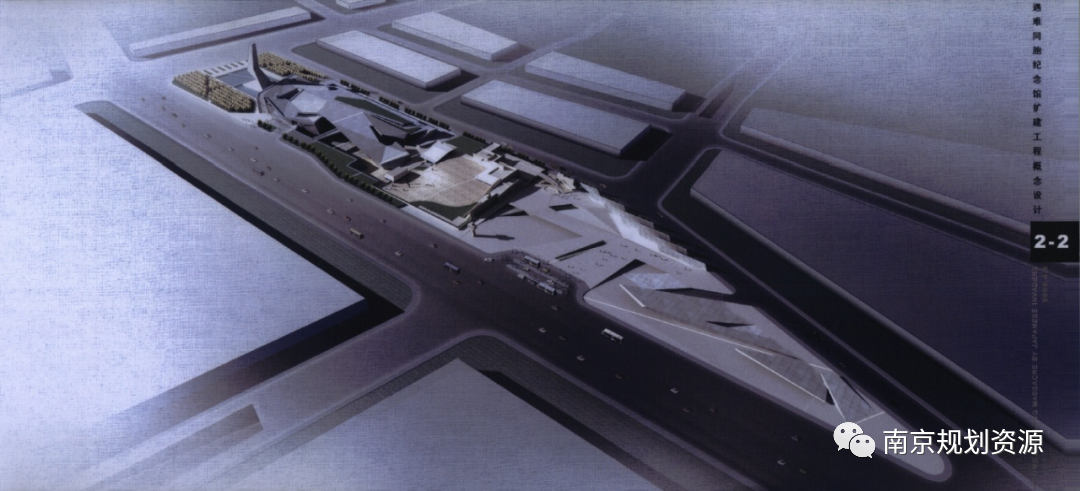

David Chipperfield竞赛作品(第二名)

国内设计单位9家,其中8家是全国排名前列的八大建筑院校,分别是清华大学建筑学院、天津大学建筑学院、同济大学建筑与城规学院、东南大学建筑学院、华南理工大学建筑学院、重庆大学建筑城规学院、哈尔滨工业大学建筑学院、南京大学建筑研究所,各高校推荐代表本校最高水平的教授专家参与本次方案征集活动,如华南理工大学推荐了中国工程院院士何镜堂、天津大学推荐了中国科学院院士彭一刚、同济大学推荐了中国工程院院士戴复东;另外一家国内设计单位是深圳市建筑设计研究总院,由该院副院长、总建筑师,国内知名的优秀中青年建筑师孟建民领衔设计。同时,我市同步邀请国内9所著名建筑专业院校的大学生参加大学生竞赛环节,共提交了111组参赛作品。

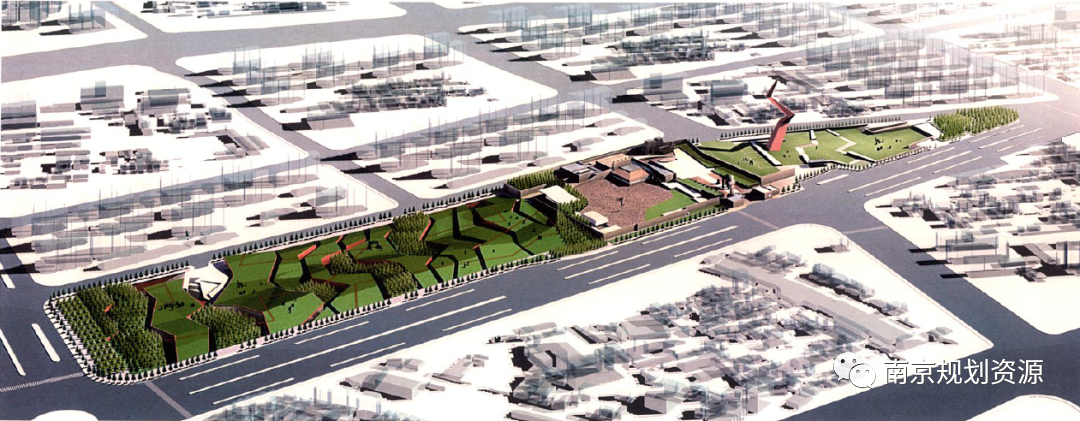

清华大学建筑学院竞赛作品(第三名)

2005年6月26日至6月28日南京规划委员会组织的国际方案征集专家评选会,邀请了包括中国科学院和中国工程院院士吴良镛、中国科学院院士齐康、中国工程院院士马国馨3位院士在内的13名国内外知名专家组成专家评选委员会。评选会专家一致认为,本次征集的方案反映了较高的水平,扩建工程有望成为具有世界水准的建筑作品。

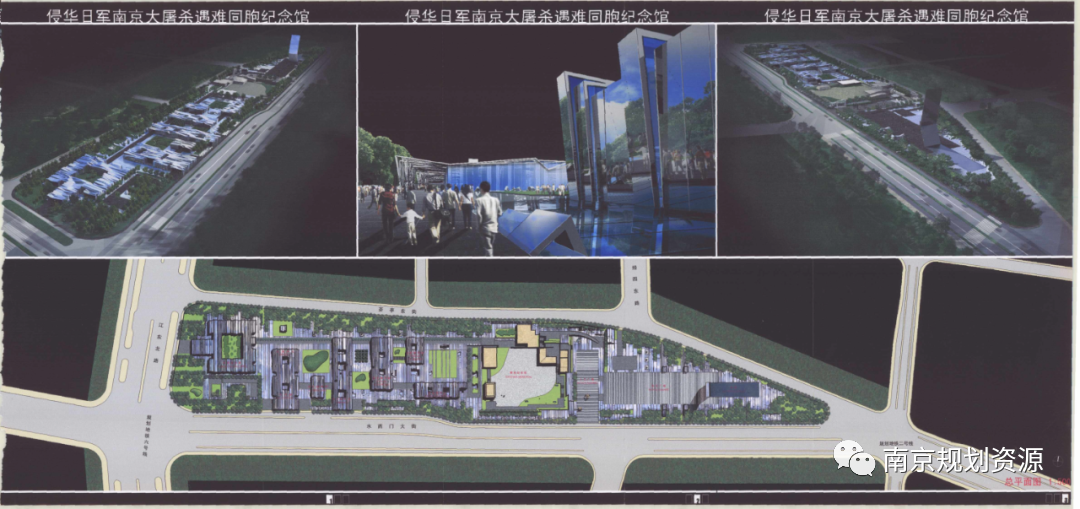

Steven Holl竞赛作品

东南大学建筑学院竞赛作品

南京大学建筑研究所竞赛作品

竞赛评选出排名前三名的方案:第一名为何镜堂领衔的4号方案,第二名为David Chipperfield领衔的2号方案,第三名为清华大学设计的7号方案。其中,4号方案和2号方案得票超过专家委员会人员半数,为优秀方案。何镜堂院士接力齐康院士,成为了纪念馆二期扩建工程的总规划师。

法国AS公司竞赛作品

哈工大建筑学院竞赛作品

深圳市建筑设计研究院竞赛作品

天津大学建筑学院竞赛作品

同济大学建筑与城规学院竞赛作品

重庆大学建筑学院竞赛作品

二期设计理念:尊重原有建筑,塑造整体氛围

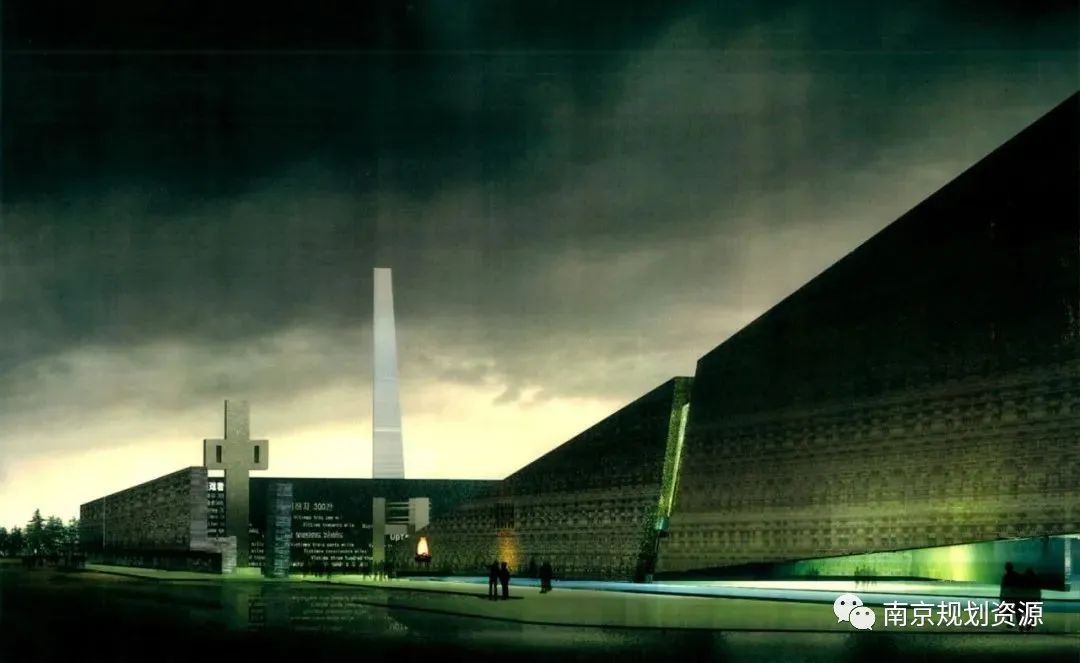

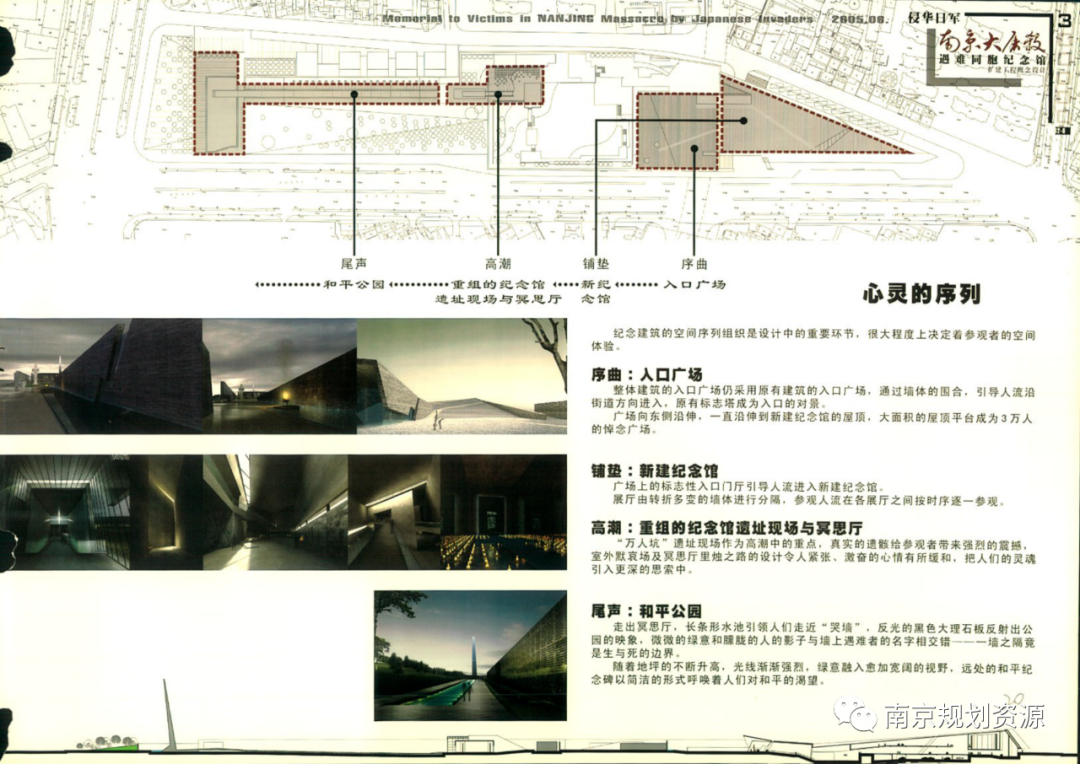

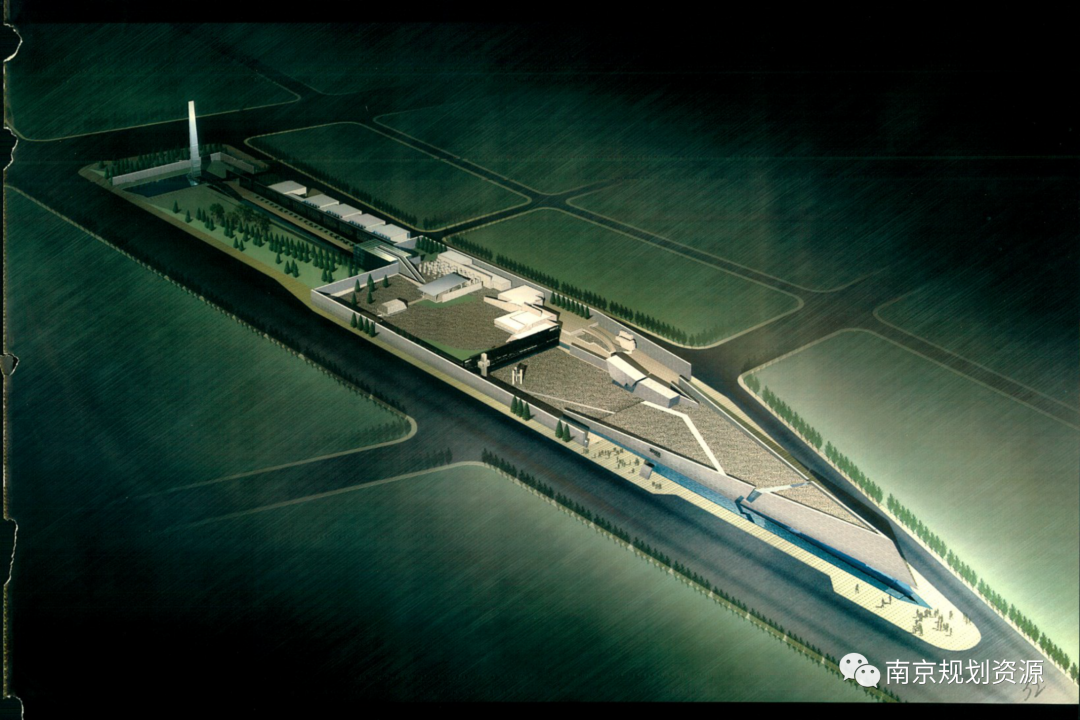

在何镜堂院士的设计作品中,纪念碑黑色花岗岩基座生长于大地,透明水晶体顶端消失于空中;原有建筑以围合的庭院、院中的砾石与枯树象征着死亡,唤醒人们对这块土地上发生的悲惨历史的记忆;形似弯刀的狭长地形,在设计中被设计成“军刀”的意向,象征着日本帝国主义在中国犯下的滔天罪行,以掩埋在土中的折断的军刀隐喻正义战胜邪恶,象征着中华民族通过艰苦卓绝的奋斗终于战胜强敌,将侵略者送上历史的审判席。

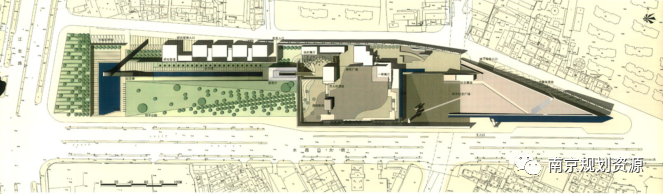

华南理工大学建筑学院竞赛作品(第一名)·总平面图

华南理工大学建筑学院竞赛作品(第一名)·设计阐述

纪念馆原有建筑以小尺度的建筑体量融入环境之中。为了塑造整体氛围,面对二期新建部分较大的建筑体量,何镜堂院士采用了“体量消隐”的设计手法,在西侧将新增的馆藏交流部分建筑体量化整为零,在东侧将新建的纪念馆结合悼念广场设计,使建筑成为景观,在空间流线上将原有建筑与新建部分整体串联起来,从而实现新、老建筑保持尺度的协调统一。新建建筑保持原有建筑的审美取向,以长长的高墙、撕裂的建筑形体、建筑材料强烈的对比、粗砺的地面以及缓缓流动的水体等空间语汇,书写“屠城”“杀戮”“祈望和平”的空间意境,与原有建筑形成统一中有变化的整体空间意境。

华南理工大学建筑学院竞赛作品(第一名)·效果图

2005年12月12日,省发改委批复同意了纪念馆扩建工程的初步设计方案。批复明确,该项目影响重大、意义深远,作为国际现代遗址纪念馆进行建设,具有收藏、展示、科研、文化四大功能。

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆扩建工程新馆规划总平面图

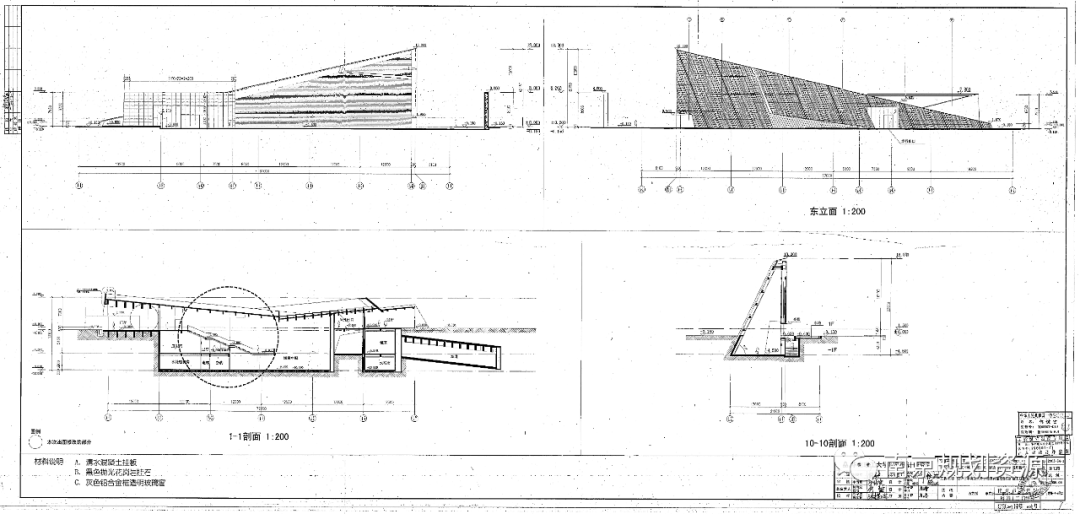

新馆西、东立面、1-1、10-10剖面核准图

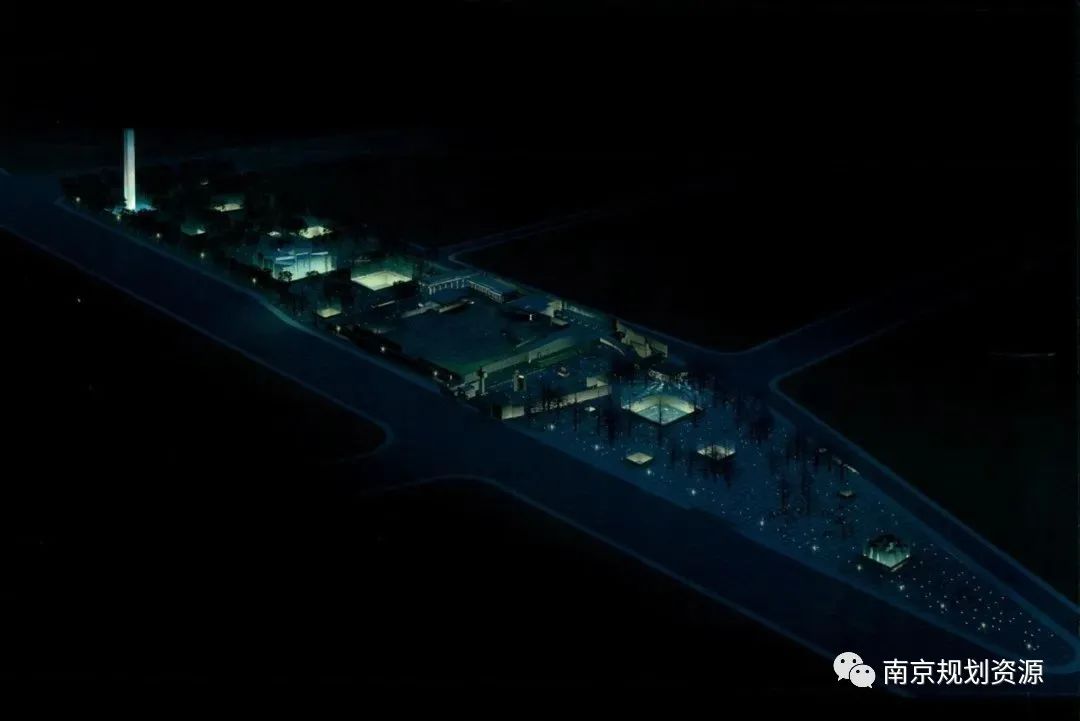

历经两年的扩建,整体形状犹如一艘巨大的“和平之舟”的新馆,于2007年12月13日重新开放,从侧面看像一把被折断的军刀,从空中看又是一个化剑为犁的立面。

华南理工大学建筑学院竞赛作品(第一名)·鸟瞰图

何镜堂院士主持设计的纪念馆扩建工程,将新老展馆巧妙地融为一体,生动地展现了“从历史走向未来”的建馆宗旨:东部拔地而起的高大船头,是陈列丰富的展厅,周边庄严肃穆的广场可容纳万人集会;中部是原馆的遗址悼念区;西部大片开阔区域,是树木葱茏的和平公园。展馆外观大气肃穆,设计布局寓意深刻:前半部分寓意为“白骨为证、废墟为碑”,后半部分体现了“人类家园、走向和平”,整个建筑设计构思可用“死亡、和平”四个字来概括。

华南理工大学建筑学院竞赛作品(第一名)·效果图

扩建后的纪念馆,建筑设计上采用了三菱锥、长方体等几何形体,并在表面赋以坚硬的花岗岩以示稳固永久。入口处,以黑色花岗岩饰面的三菱锥体块,配合十几米高的《家破人亡》雕塑,奏响一曲无语凝噎的人类悲歌。中央七部委给予了“世界一流、国内最好、国家标志性战争纪念馆”的高度评价,该馆还荣获“国家一级博物馆”称号。

下期预告

下期的“红色档案”专题,我们将继续走进侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,梳理回顾纪念馆三期扩建工程的规划、建设历程以及同步进行的纪念馆周边地区城市设计。

审核:陶乐

审稿:朱佳

发布人:潘昕

原文始发于微信公众号(南京规划资源):红色档案 | 这座纪念馆,历时三十载、两位院士接力设计(中)

规划问道

规划问道