写在前面:

中等规模城市中,自行车交通对通勤出行距离的适应性和城镇型绿道现状使用的时空规律具有良好的匹配度。依托绿道的自行车通勤出行已成为居民自主选择的出行模式之一,对于个体和城市均具有正效应。本文以浙江省金华市清风绿道为例开展研究。

龚迪嘉

浙江师范大学地理与环境科学学院 讲师

研究背景

近年来,中国各级城市大力推进绿道建设,依托沿线的自然生态和人文资源,为居民提供以游憩、健身为主,兼顾绿色出行和生物迁徙等功能的廊道。《绿道规划设计导则》根据所处区位和环境景观风貌,将绿道分为城镇型和郊野型两类。城镇型绿道依托城市道路、水系、公园绿地等建设,其发挥的功能包括但不限于承载绿色出行[1]。根据在多地的观察,城镇型绿道(尤其是依托水系、公园绿地等连接城市外围区与中心区的路段)上以游憩、健身为目的的使用者主要分布在工作日的通勤早高峰前(6:00—7:00)、午休后(14:00—15:30)、夜间(19:00—21:00)以及双休日、节假日的全天,工作日通勤早晚高峰时段上述目的的使用者寥寥无几,绿道的空间资源在时间上并未被充分利用。

另一方面,自行车交通(包括人力自行车和合规的电动自行车)对中短距离出行的适应性,及其在缓解交通拥堵、实现交通公正方面的积极意义,逐渐获得全社会的认同。自2010年起,住房和城乡建设部开展步行和自行车交通系统示范项目工作,2013年发布《城市步行和自行车交通系统规划设计导则》,到2016年共享单车在大中城市迅速兴起,有力地证明了自行车交通正处于全面复兴阶段。然而,在以存量更新为主的中心城区,道路空间资源极其有限,无论是现实中机动车增长仍处高位还是短期内难以根本转变的车本位思想,自行车出行环境的改善可谓举步维艰。北京、厦门等城市曾投入巨资,建设了独立路权的高架自行车专用路,但不同路段和时段的服务效率不一、评价也褒贬不一。

城镇型绿道具有承载绿色出行的功能,能否结合绿道使用的现状时间分布规律,引入资源错时共享的理念,将其在通勤早晚高峰时段作为自行车专用路来规划设计和运营管理?显然,其建设成本要低得多,且相对于机非混行道路而言,绿道的自行车通行效率更高、环境效益也更佳。

中等规模城市依托绿道的

自行车通勤可行性分析

1

城市空间与交通特征

中等规模城市(本文指城区常住人口约100~150万人的城市)除特殊地形限制外,多呈单中心结构。中央商务区(Central Business District, CBD)或中央活动区(Central Activity Zone, CAZ)常紧邻滨水资源或位于几条江河的交汇处,而沿江绿道正是连接城市中心和外围地区的捷径之一。

《2020年度全国主要城市通勤监测报告》表明,距离小于5 km的通勤人口比例,在II型大城市约占58%,在规模更小的城市则比例更高[2]。5 km以内的通勤距离非常适合自行车骑行。单中心城市存在显著的早晚高峰潮汐客流,主要客流通道上机非交通量大、常发性拥堵明显,若能吸引绿道周边1 km甚至更大范围内的居民选择自行车出行,不仅有助于改善交通结构和出行环境,也将有效缓解交通拥堵。

2

依托绿道的自行车通勤优势

骑行者视角

2.1

公园绿道或沿江绿道两侧的声环境(平均噪声在40 dB左右)明显优于交通干线(平均噪声为60~70 dB),能为骑行者提供较安静的环境。绿道作为步行、自行车专用通道,使用者远离机动车尾气,且由于几乎没有平面交叉口也大大减少了机非冲突,骑行的舒适性和安全性均远高于流量大、交叉口多的城市主干路(即使路段上有机非分隔设施)。同时,骑行也被公认为强身健体的有效方式,英国心脏基金会(British Heart Foundation)的研究表明,经常骑自行车——每周32.2 km(相当于通勤单程3.22 km),最多可降低50%患心脏病的风险[3]。绿道骑行能促进居民养成有利于健康的生活方式,起到提升健康水平、增强身体素质的作用。

城市视角

2.2

受平面交叉口影响的非机动车道的路段通行能力约为800~1200 辆·h-1·m-1,而不受平面交叉口影响的自行车专用路的通行能力可达1 800~2 100辆·h-1·m-1。若绿道可在通勤早晚高峰时段实现与行人的路权分离,则在承载相同自行车交通量的前提下,绿道占用的道路空间资源更少、交通效率更高。

优质的自行车骑行环境是提升自行车出行分担率的重要基础。基于通勤骑行者的需求,完善物理设施和提升服务品质,吸引中短距离小汽车出行者向自行车方式转移,对于优化交通结构、节能减排和集约利用道路空间资源均十分有利。

金华市清风绿道周边现状

与自行车通勤出行基本特征

基于2019年3—6月对浙江省金华市三江六岸绿道进行的全面观察,工作日早晚高峰时段部分居民有自主选择的绿道通勤骑行行为,证实了资源错时共享的可行性。由于建设主体与目标的差异,绿道对于自行车通勤仍存在一些不适应性,后期需多部门(如园林、市政、交通、城建等)协作,责任共担、利益共享,切实服务居民绿色出行的需求,提升自行车通勤服务品质。本文采用实地观察、问卷调查与访谈相结合的方法,以其中最典型的一段——清风公园绿道(以下简称“清风绿道”)为例,分析通勤骑行者的出行特征、选择绿道通勤的原因、出行需求、现存问题、改善意愿等,并在此基础上提出优化提质的思路和具体方案。

1

清风绿道周边现状

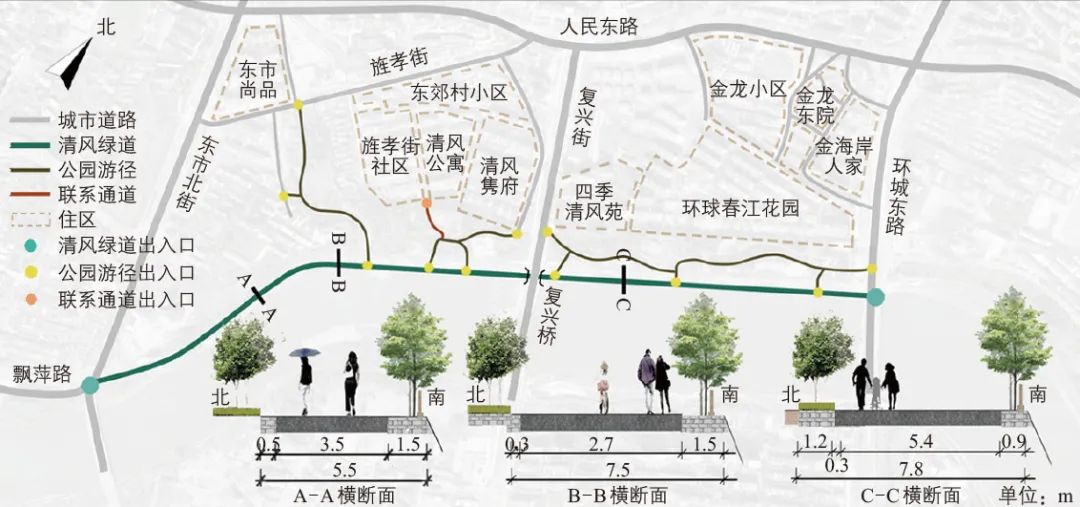

清风绿道是金华市三江六岸绿道中连接城市东北部居住片区和江北城市中心的一段,东起环城东路,与建筑艺术公园绿道相连,西至古子城历史街区,与八咏公园绿道相接,全长约1.6 km(见图1)。该绿道依托婺江江堤的一部分建设,于2017年向公众开放,是三江六岸所有绿道中最早建成开放的一段。

图1 清风绿道的区位分析

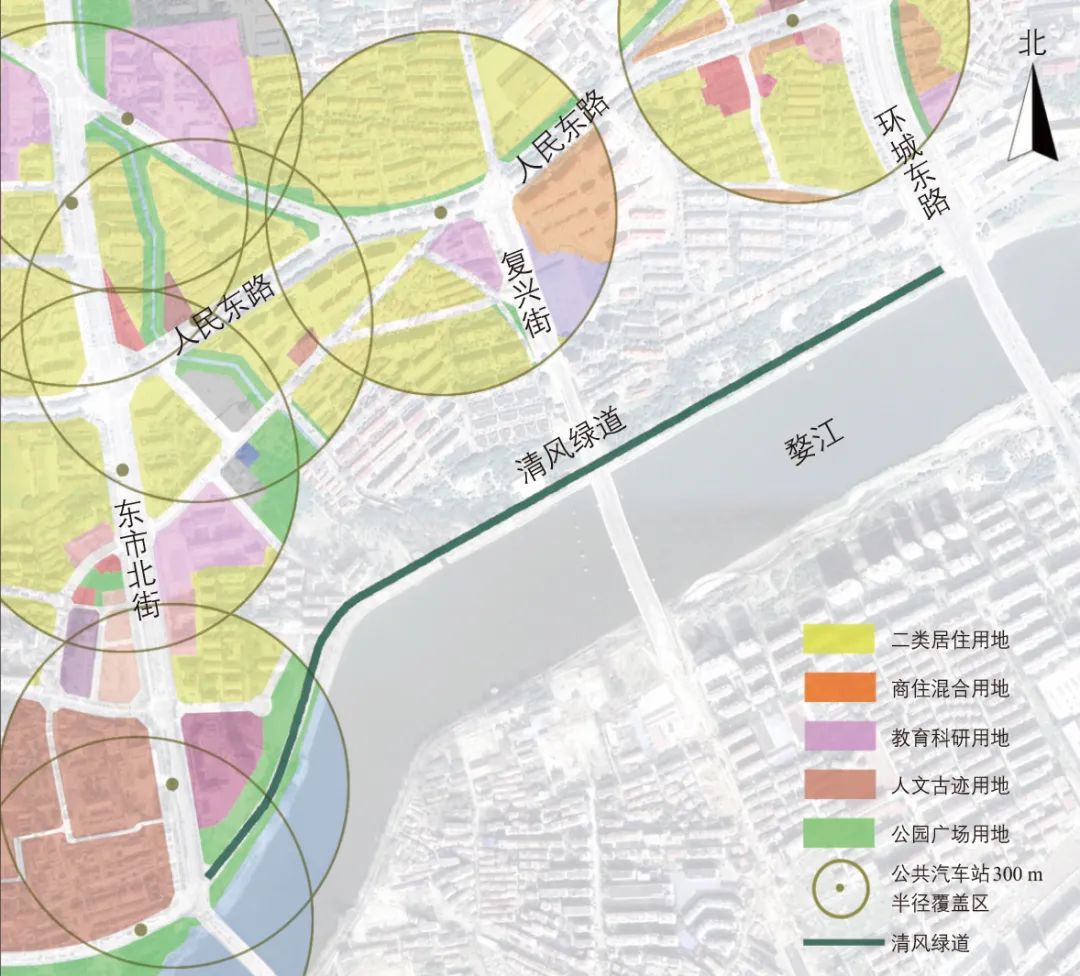

由于南北两侧受婺江和铁路阻隔,在绿道开放前,东北部居住片区的居民前往中心区的通勤交通几乎完全依赖唯一一条东西向主干路——人民东路,该道路几乎拆除了所有隔离带成为单幅路,但仍难以承担日益增长的通勤客流,机非混行导致自行车骑行环境恶劣(见表1)。人民东路与清风绿道之间以居住用地为主,服务该片区居民的公共汽车站全部位于人民东路上,以300 m半径测算,公共交通覆盖率仅为66%(见图2)。

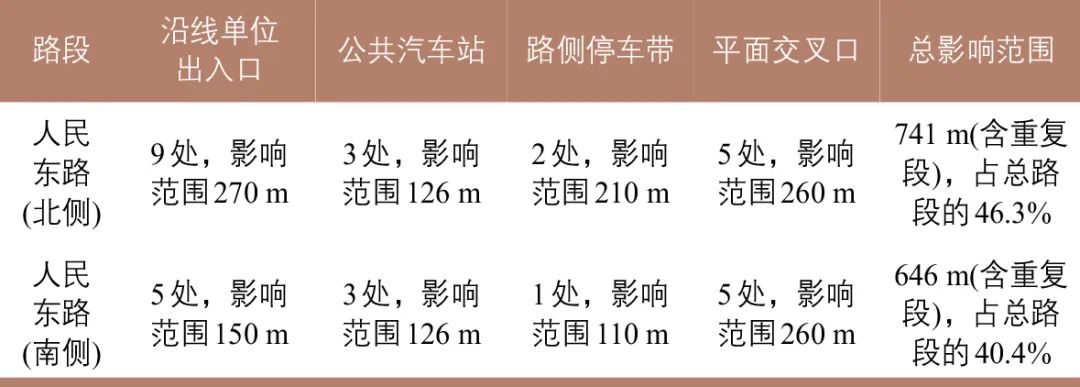

表1 人民东路(东市北街—环城东路段)影响骑行安全的节点与影响范围

图2 清风绿道周边公共汽车站300 m半径覆盖范围

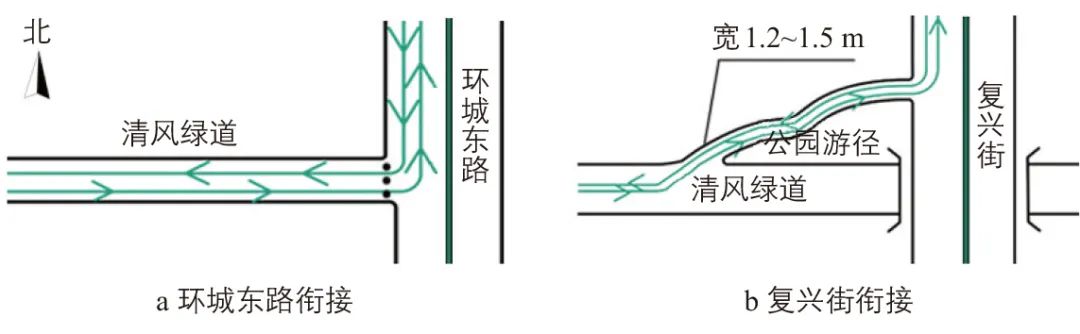

清风绿道横断面宽度为5.5~7.8 m,除下穿跨江道路处存在凹曲线线形或其他高差连接方式外,其余路段整体较为平整,纵坡在0.3%以内。清风绿道与住区北侧的部分城市次干路、支路通过清风公园内的小路相连。在复兴桥东侧,除沿江绿道外,绿道北侧的清风公园内另有贯通东西向的公园游径(见图3),宽度为1.5~2.5 m,现状使用者包括行人和自行车骑行者,流量稍大时相互干扰情况较为突出。

图3 清风绿道横断面及其与周边道路、住区等的连接现状

2

自行车通勤出行基本特征

基于2019年3—6月的连续观测,清风绿道在早晚高峰时段单向非机动车通勤流量(较大方向)为180~230 辆·h-1。本文选取气候舒适的典型工作日,采用偶遇抽样法,对75位通勤骑行者发放问卷,结果表明骑行者以18~60岁、中低收入者为主。骑行者的居住地集中分布在距清风绿道中心2.7 km范围内,单程通勤平均距离为5.1 km,骑行路径的平均非直线系数为1.45。就骑行者的工作地点而言,31.8%位于江北商务商业中心,10.6%位于江南商业中心,57.6%位于除上述两大就业中心的城市各处(见图4)。

图4 通勤骑行者的收入、年龄、居住和工作地分布

34.9%的骑行者需经过一定路程的绕行才能骑至清风绿道,他们认为绿道骑行的吸引力在于安静无噪声、路面平整、无机非冲突、空气质量佳,但绕行后总出行时耗并无明显增加甚至有所减少,可见依托绿道的通勤骑行出行效率较高。

自行车通勤出行由城市主干路向绿道转移,在提高早晚高峰时段绿道使用效率的同时,提升了出行的舒适、安全、健康性,并带来显著的环境正效益。然而,问卷调查也反映出绿道通勤骑行者对现状道路设计、设施供给、运营管理等方面的不满意之处,这些方面的改善有助于更高比例的出行方式向绿色交通转移,值得深入研究。

问题剖析

1

绿道路权划分与衔接

路权划分

1.1

由于绿道建设的初衷是以服务步行和自行车休闲健身出行为主,考虑两种方式之间无较大速度差,故采用了人非混行的横断面设计(见图5)。通勤出行受明显的时间约束,自行车骑行速度较快。目前清风绿道高峰时段最大方向上的流量为230 辆·h-1左右,远小于通行能力,尚未出现明显的人非冲突,但问卷调查中,有18.7%的骑行者认为缺少行人与自行车间的隔离措施是重要的潜在问题之一。随着未来自行车道路系统的完善,清风绿道通勤骑行者数量的增加可能会导致一定程度的人非冲突,需提前谋划应对措施。

图5 清风绿道现状

此外,在复兴桥至环城东路段平行于清风绿道的公园游径上,其宽度(仅为1.5~2.5 m)虽然明显小于清风绿道(见图6),但由于其与周边道路(环城东路和复兴街)衔接更为便捷,同样吸引着部分骑行者,造成人非混行和干扰,安全性和舒适度急剧下降。可见,在骑行者的认知中,公园游径与清风绿道并无明显差异,后期可通过铺装设计、横断面设计、沿途设施配置、出入管理等方式形成差异化的服务标准和目标人群,规范行人和骑行者的出行路径。

图6 公园游径现状

绿道衔接

1.2

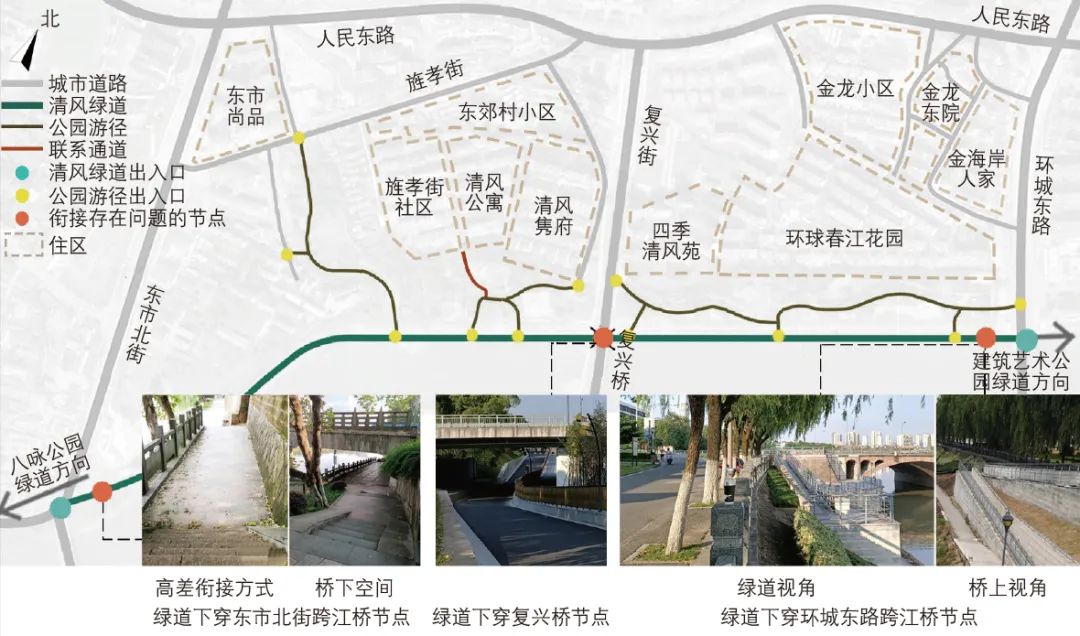

城市中的滨江绿道通常是在现状跨江道路已建成通车的基础上分段建设和开放的,因此不同绿道路段的节点衔接必然存在先天不足,尤其是与跨江道路立体交叉时的标高和纵坡处理,以及与不同绿道衔接时的高差处理。若缺乏精细化的设计,则会显得十分生硬,甚至因为纵坡过大而难以保障骑行的安全和舒适。

以清风绿道为例,由于跨江的城市主干路与江堤几乎同高,绿道被跨江道路打断的现象十分普遍。绿道在下穿复兴桥时采用了8%的纵坡,明显大于《城市道路工程设计规范》(CJJ 37—2012)(2016年版)的非机动车道坡度限值,骑行者基于视觉判断难免产生偏差,无论是高估坡度导致的情绪紧张、反应减慢,还是低估坡度导致的掉以轻心、车速过快,都会增加事故发生的概率。针对骑行者的问卷调查中,约40%的调查者反映与跨江道路交叉的路段坡度偏大,亟须改善以确保安全。同样地,与东侧的建筑艺术公园段绿道衔接时,现状处理方式为借用无障碍坡道实现桥下过街平台与绿道的高差衔接,无障碍坡道宽度仅为1.2 m且线形曲折,推行不便;与西侧的八咏公园绿道衔接时,采用的是台阶+坡道的形式下穿东市北街(跨江主干路)(见图7)。上述节点均未实现连续、安全、舒适骑行的目标,成为绿道通勤骑行的潜在安全隐患点。

图7 清风绿道与跨江城市道路衔接现状

2

绿道沿线设施配置

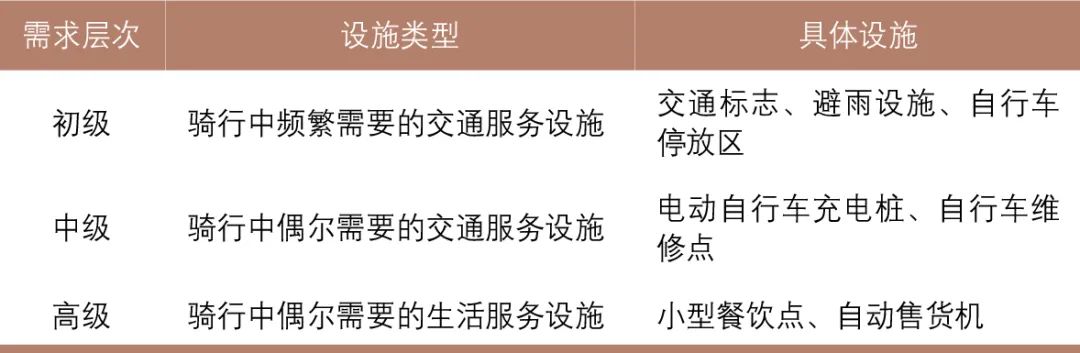

骑行者需求在设施配置的不同服务水平阶段呈现一定的差异,可粗略分为初级、中级、高级需求三个层级(见表2)。当低层级的需求满足后,会提出高一层级的需求。从清风绿道的现状来看,总体上可概括为对应初级需求的设施配置不完善和对应中高级需求的设施用地缺乏预控两方面的问题(见图8)。

表2 骑行者对沿线设施配置的需求分级

图8 通勤骑行者反映的设施配置问题

初级需求对应设施

2.1

清风绿道上的交通标志有所缺失,如未在坡度变化较大路段设置警告标志,增加了骑行的安全隐患;未对公园游径和沿江绿道进行分方式出入管理或路权划分,行人与自行车的路权未通过指示标志予以明确区分,导致部分路段的人非冲突长期存在。

此外,按照绿道设计标准,清风绿道上设置了一处驿站,可临时用作避雨场所,但针对有固定出行需求的通勤骑行者,遭遇突发降雨(雪)的概率更高,若难以在1~2 min内就近避雨(雪),不愉快的骑行经历会导致未来选择绿道通勤的意愿大大降低。

清风绿道通过公园游径与周边住区和部分位于城市支路上的设施(如菜市场、中小学等)相连,但在这些公园游径与住区出入口、公共建筑相连的节点处,均未设置自行车停放场地,难以满足通勤出行始末端或中途购物的合理停放需求。

中高级需求对应设施

2.2

从调查结果来看,通勤骑行者对中高级需求设施的增配意愿并不高,但随着初级需求得以满足,将追求更高的服务品质,如希望在车辆遇故障时能在沿途得以维修,甚至可在出行过程中购买早餐、茶饮或基础日用品、药品等,这方面的潜在需求需在用地上进行预控。考虑到绿道所服务的休闲、健身出行者也有类似的设施需求,后期建设中应同步实施,实现资源的复合利用和共享。

3

绿道与住区衔接

紧邻清风公园北侧有旌孝街社区、清风公寓、四季清风苑、环球春江花园等近10个居住小区,虽然都与清风绿道近在咫尺,但对于自行车出行而言却存在诸多衔接不便。首先,住区通往清风绿道的非机动车出入口数量不足,目前仅有3个,其中2个位于复兴桥东侧,长期处于封闭状态(见图9),骑行者需绕行才能到达清风绿道,56.3%的被调查者(基本来自复兴桥以东的住区)认为应考虑居民出行便捷性而开放出入口;另一个位于复兴桥西侧,虽然出入口开放,但与清风绿道连接段存在明显高差,采用台阶相连,阻碍了骑行的连续与顺畅性,被调查者中有43.7%的骑行者(基本来自复兴桥以西的住区)认为该衔接方式难以接受。

图9 绿道(公园游径)与住区的位置关系及衔接存在的问题

住区与通勤绿道的初始和最后50 m是精细化设计中最易忽视但会带来诸多不便甚至降低骑行意愿的环节,该环节牵涉物业管理、公园管理、市政等多个部门,相互协调必然存在一定的交易成本。但一关了之或是简单粗暴地用台阶一连了之,显然与以人民为中心的发展思想相悖。后续优化设计中,应在协调各部门利益的基础上,开放或增设通往清风绿道的自行车出入口,并将台阶连接方式改造为可连续骑行或推行的坡道,塑造与清风绿道直接相接的联络通道,方便通勤骑行者的集散。

4

绿道与城市非机动车道路网衔接

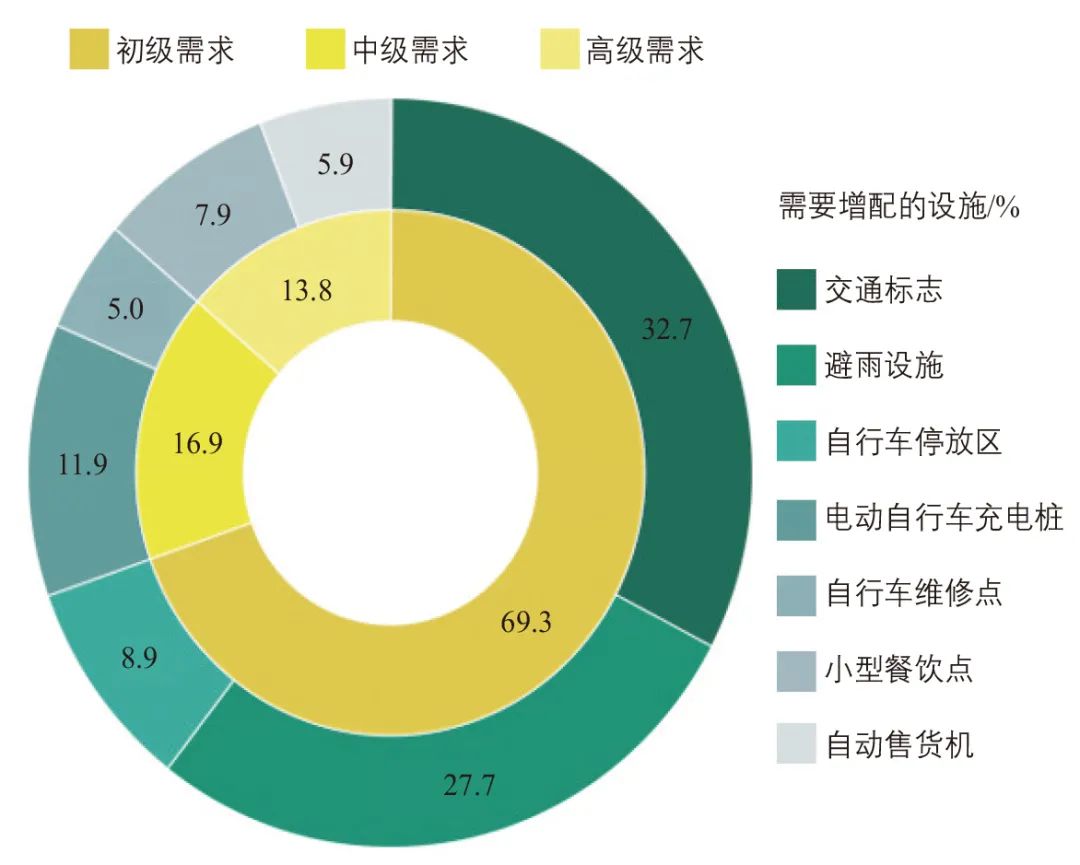

绿道应与城市非机动车道路网相结合,共同为骑行者提供安全、便捷、舒适的通勤出行。由于建设主体、建设时序的差异,沿江绿道普遍存在与既有城市道路的非机动车道衔接不畅的问题。以清风绿道为例,其与环城东路(跨江主干路、有中间分隔带)衔接时,仅能与单侧非机动车道相连,导致自行车逆行现象严重;与复兴桥下道路(复兴街)连接处并没有设计相应的通道,仅依靠1.5 m的公园游径相连,成为路网衔接中的瓶颈,降低出行效率(见图10)。有51%的被调查者反映,与城市道路的非机动车道衔接不便是骑行中遇到的典型问题。

图10 清风绿道与城市干路非机动车道的衔接现状

优化思路与方案

1

骑行需求层次与绿道分级

借鉴马斯洛需求层次理论,将骑行需求分为有路可行、安全骑行、便捷骑行、舒适骑行、自由骑行5个层次。其中有路可行、安全骑行对应的是基本骑行需求;便捷骑行、舒适骑行为吸引居民骑行的中高层次需求;自由骑行为骑行的理想状态。现状清风绿道除个别节点和路段在安全保障方面仍有所欠缺、亟须补齐短板外,已可满足基本骑行需求。

后续改造设计与运营管理中,首先对步行和自行车空间做出更合理的调配。如借鉴环境心理学的研究结论之一——界面的质感变化可作为划分空间和控制行为的暗示[4],通过改变铺地材质、适度增加台阶或阻车桩、设置引导标志等方式,禁止非机动车在公园游径通行,将其改造为纯步行空间。沿江绿道则改为自行车为主、兼顾步行的通道,在道路横断面设计中予以体现。在此基础上,对承载通勤骑行需求的绿道进行重新分级,将其分为绿道干线和绿道联络线两级。贯通性的沿江绿道作为绿道干线,是通勤骑行的主要通道,应达到舒适骑行的需求;与其他城市道路、公共汽车站、小区出入口等的连接通道作为绿道联络线,体现集散和连接的功能,并满足便捷骑行的需求。具体改善措施可根据居民需求的迫切程度,分近远期逐步实施,并及时反馈调整,以低成本投入获得高社会、经济、环境效益。

2

绿道路权划分与衔接

绿道路权划分

2.1

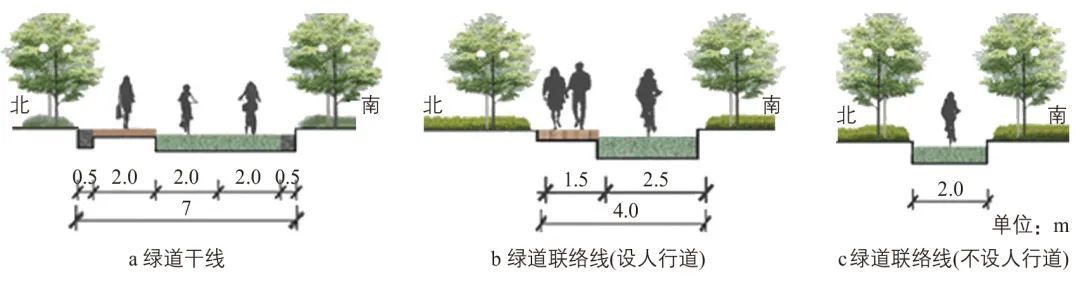

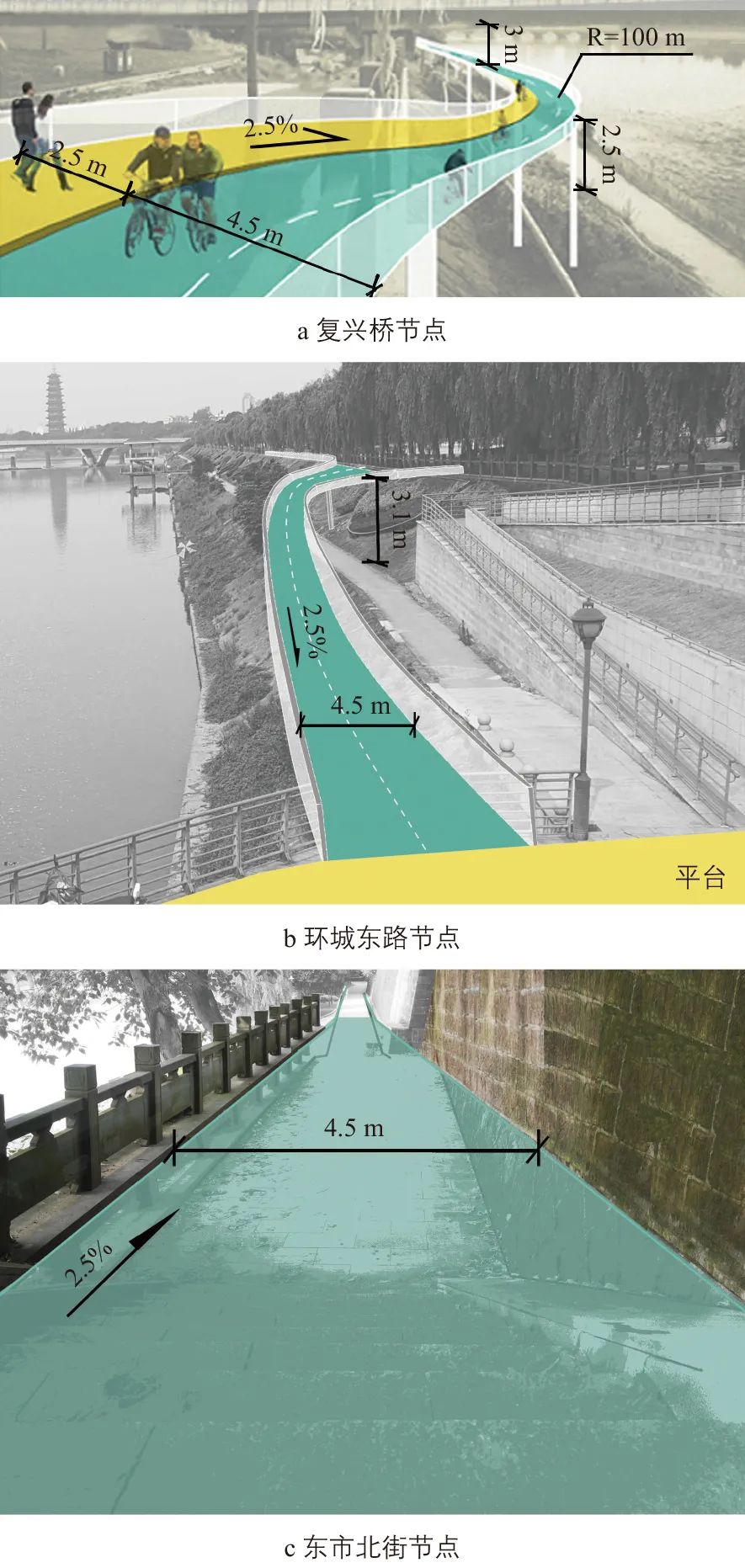

为保证绿道干线的顺畅骑行并减少与步行的干扰,将清风绿道部分路段依托公园空间进行拓宽,形成南侧4.5 m宽的双向非机动车道、北侧增设2.5 m宽的人行道。人行道和非机动车道之间设置15 cm高差并采用不同材质铺装以实现人非分离,保障行人和骑行者拥有相对独立的路权。绿道联络线至少保证2.0~2.5 m宽的双向自行车骑行空间,是否设置步行空间视具体行人流量流向而定(见图11)。

图11 优化后的绿道干线、绿道联络线横断面示意

绿道衔接

2.2

绿道干线与既有城市跨江道路立体交叉时,采用绿道适当向外悬挑下穿跨江道路的方式。悬挑路段采用支撑柱架设在防护绿地上,改造后路段应满足《城市道路工程设计规范》(CJJ 37—2012)(2016年版)的非机动车坡度限值要求和便捷、舒适的骑行需求。

以清风绿道穿越复兴桥的改造设计为例,改造后桥下路段净空设为3 m,坡度为2.5%,两侧坡长各为24 m,满足非机动车坡度建设标准(见图12a)。跨越环城东路与建筑艺术公园段的衔接亦采用类似方法,改造后坡度为2.5%,坡长为124 m(见图12b)。

西侧八咏公园段绿道的整体标高比东市北街低3 m,比清风绿道低6 m,利用原下穿东市北街的通道衔接,将台阶改造为连贯的下穿式坡道,宽4.5 m,坡度为2.5%,坡长延长至240 m,以满足非机动车坡度建设标准(见图12c)。

图12 清风绿道下穿城市道路改造方案

3

绿道沿线设施配置

根据骑行者对设施配置的需求层次,分近期和远期逐步完善。近期主要应对初级需求,设计应符合《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB 51038—2015),包括在绿道出入口处设置禁止机动车驶入标志,在绿道干线上设置规范行人和非机动车路权的指示标志,在公园游径上设置禁止非机动车驶入标志,在悬挑的立体交叉前设置警示标志以提醒骑行者注意安全和变换路径等。在避雨设施方面,保障绿道干线上的骑行者在2 min内能骑至避雨场所,以目前驿站为中心,相隔500 m新增避雨设施,采用廊架式布局。在绿道联络线连接住区、公共建筑、公共汽车站等节点处,设置满足使用需求的自行车停放区和公共自行车租赁点,方便骑行者停车。

远期需配置的设施可结合绿道后续配套建设同步进行,以满足骑行者的中高级需求,如依托驿站配置电动自行车充电桩、自行车维修点,或在沿线合适位置布置自动售货机、小型餐饮店等服务设施。此外,还可依托大数据、移动互联网等信息技术,在绿道各段的出入口设置实时发布天气状况、绿道实时流量、骑行舒适度、突发事件提醒等信息的LED显示屏,并确保骑行者在城市出行相关的APP上可同步查询上述信息。

4

绿道与周边住区衔接

通过开放已有的居住小区出入口,并对现状需绕行至清风绿道的小区增加自行车专用出入口和联络线,确保清风公园周边各小区都可依托联络线与清风绿道直连直通,实现便捷出行(见图13)。在现状与绿道联络线有高差的小区出入口处增设自行车坡道,如清风公寓出入口现状为宽3.6 m的台阶,将其改造为左右两侧各0.8 m、铺设有防滑条的坡道供居民推行自行车使用(见图14),远期若能与公园管理者达成共识,可进一步改造为纵坡2.5%的坡道。

图13 清风绿道与周边住区、道路衔接优化方案示意

图14 住区出入口衔接改造示意

5

绿道与城市非机动车道路网衔接

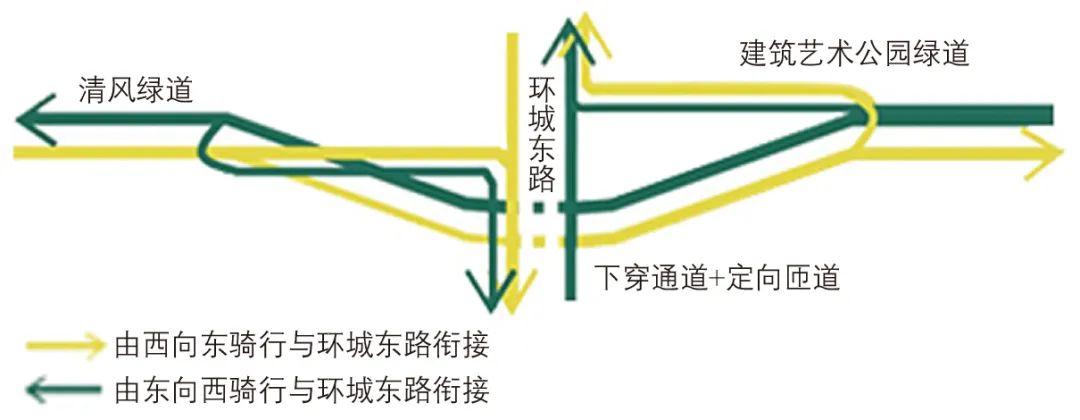

绿道干线与城市主干路相交处,采用绿道下穿方式保证绿道干线的贯通。为确保城市形成连续的非机动车道路网,需设计绿道干线与既有跨江道路非机动车道的无缝衔接。具体可采用两种方式,一种是利用新增的下穿通道和定向匝道解决绿道与对向非机动车道之间的衔接(如环城东路交叉节点,见图15),另一种则是在交叉节点外部50 m左右处通过绿道联络线连接绿道干线和既有跨江道路(如复兴桥交叉节点,见图13)。两种方法均需确保匝道或联络线的宽度不小于2.5 m。

图15 绿道与环城东路非机动车道的衔接改造模式

6

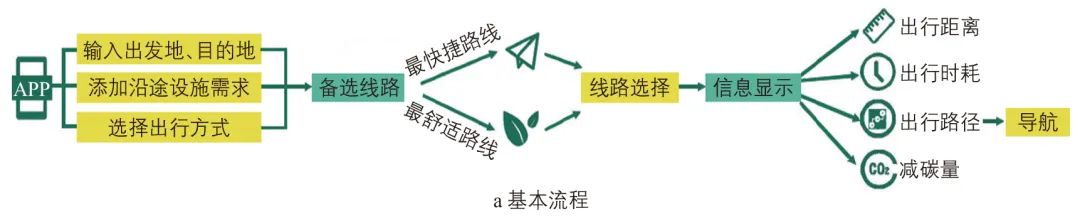

基于MaaS的自行车出行服务优化

便捷、舒适骑行需求的满足主要依赖于空间设计、管理的提质和设施配置的完善,而要真正实现自由骑行,在大数据、智能化、移动互联网、云计算新时代,出行由运输向服务的升级势在必行。当下,各城市基本建成了提供出行信息查询的APP,建议在此基础上整合服务于自行车出行的功能。骑行者在输入出发地(目的地)、沿途设施需求(如轮胎充气、购买早餐或日用品、ATM取款等)、出行方式(全程骑行或骑行+公共交通)后,出行服务系统可根据实时气候条件、路况,结合骑行者申报的出行需求,自动计算并迅速给出最快捷路线(延误少、出行时耗最短)和最舒适路线(注重环境友好、骑行省力,兼顾出行时耗)两种选择,骑行者可根据时间富裕性和体力等因素选定其一,系统显示具体的出行路径、距离、时耗、减碳量等指标,并可提供实时导航(见图16)。高品质的自行车出行服务将有效助推自由骑行理想目标的实现。

图16 自行车出行服务APP的流程与界面

写在最后

自行车作为低碳、灵活、健康的绿色出行方式,与中等规模城市平均通勤距离小于5 km的出行需求高度适应,若能迅速提升其出行环境和服务品质,未来有望吸引更多的通勤出行向自行车交通方式转移,甚至成为中短距离通勤出行的主导方式。

在存量资源紧张的城市中心区,滨水绿道作为连接单中心城市外围居住片区与城市CBD、CAZ的捷径,具有早晚高峰时段作为自行车通勤专用通道的潜力,值得挖掘。绿道干线、联络线的明确分级和路权保障,沿线设施对近远期需求的逐步满足,以及与周边住区、城市跨江道路网的无缝衔接是提升通勤骑行意愿和满意度的重要保障。值得注意的是,要在上述方面有所突破,必须有精细化的制度设计和利益协调,以及不同部门的协同治理和共建共享。在建设人民满意城市的指导思想下,持续跟踪调查通勤骑行者的出行特征和改善诉求,从细节入手,渐进式更新,有利于从根本上提升自行车出行竞争力和分担率。

限于人力和时间,本文仅选取了金华市三江六岸绿道中最具代表性的清风绿道段,但同样的研究方法也适合其他可服务于通勤出行的城镇型绿道。各城市可通过分段建设“绿道通勤示范工程”,逐步推进,并与城市非机动车道路网建设与改造相互协同,最终形成高品质自行车绿色基础设施网络和高质量自行车绿色出行服务系统。

《城市交通》2020年第6期刊载文章

作者:龚迪嘉

点击“阅读原文”查看

“案例研究”栏目更多内容

关注解锁更多精彩

2022021期

编辑 | 耿雪

审校 | 张宇

排版 | 耿雪

原文始发于微信公众号(城市交通):中等规模城市依托绿道的自行车通勤出行研究:以浙江省金华市清风绿道为例

规划问道

规划问道