小编:自《北京市无障碍环境建设条例》2021年11月1日施行,从“无障碍设施建设”到“无障碍环境建设”,北京一直在持续推进中。

目前已发布实施的市政道路无障碍标准包括:

-

《步行和自行车交通环境规划设计标准》(DB11/ 1761-2020)

-

《北京市步行和自行车交通环境设计建设指导性图集》(2018)

-

《城市道路空间规划设计规范》(DB11/1116-2014)

-

《人行天桥与人行地下通道无障碍设施设计规程》(DB11/T 805-2011)

-

《人行天桥及人行地下通道无障碍设施设计规程》配套图集(2013)

已发布实施的特定区域无障碍标准,包括:

-

《北京历史文化街区风貌保护与更新设计导则》(2019)

-

《绿色生态示范区规划设计评价标准》(DB11/T 1552-2018)

-

《北京市新型农村社区建设指导性图集》(2016)

《步行和自行车交通环境规划设计标准》

为落实“以人为本”“绿色发展”的理念,建设步行和自行车友好城市,为步行和自行车创造安全、良好的交通环境,2020年9月发布了《步行和自行车交通环境规划设计标准》。《标准》重点突出交通环境设计的安全性,要求合理布置各项设施,实现道路高效、综合利用。同时,力求创造宜人的交通环境,强化慢行交通设施规划建设和完善,引导文明出行。在无障碍设计方面,关怀交通弱势群体的出行条件,提高了无障碍标准,主要特点如下:

一是为提高人行道的平坦度,方便轮椅、行李箱、买菜车以及老年人等通行,《标准》规定居民区、交通枢纽周边道路的人行道宜采用渗水沥青路面。

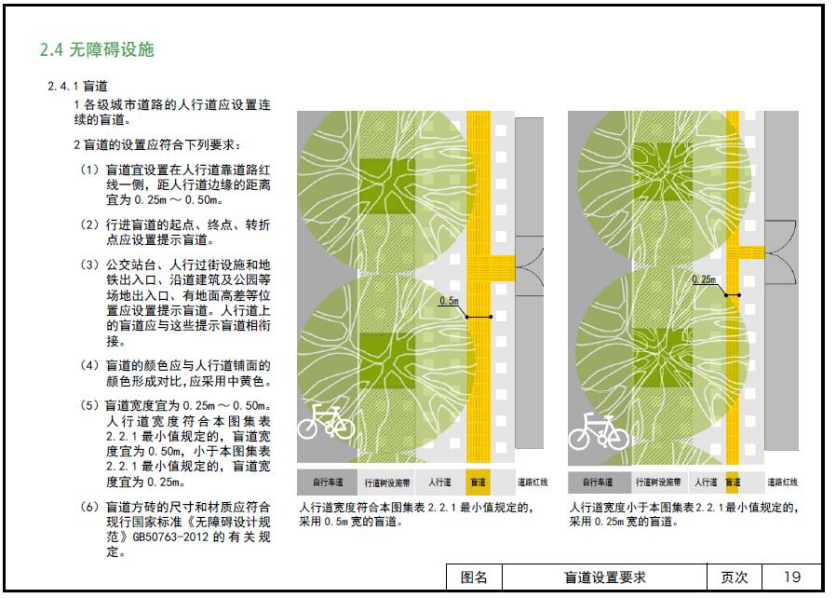

二是为提高无障碍水平,强化盲道建设,《标准》提出盲道颜色应采用中黄色,宽度宜为0.25m,应防滑。规定盲道宜设置在人行道靠道路红线一侧,与人行道边缘、围墙、花台、绿化设施带、行道树树池的距离不宜小于0.25m。宜研究开发智能盲道。

三是为满足盲人需求,确保盲人过街的便利性,《标准》规定交叉口、地块出入口、地铁站出入口以及人流量较大的建筑出入口位置,人行道应设置缘石坡道;人行横道两端、道路分隔带上的公交站台应设置缘石坡道;缘石坡道与车行道衔接范围内不应作为道路排水低点,不应设置雨水箅、井盖。

四是为提升无障碍出行安全感、体验感,《标准》规定盲校、福利工厂、盲文图书馆等盲人集中区域周边的城市道路,应在人行横道的中间位置设置连续的盲道,并应与人行道上的盲道衔接。交叉口等行人过街处宜设置过街音响提示装置,两个方向的设置位置应分开,声音应有显著区别。

人行横道中间位置设置连续的盲道

五是为提高道路设计文件的精细化、人性化水平,针对存在问题,《标准》对道路设计文件的编制深度提出了详细要求,其中包含了无障碍设计示意图应体现的内容。

《北京市步行和自行车交通环境设计建设指导性图集》

步行和自行车交通环境建设与百姓生活息息相关,是改善城市交通环境、提升出行品质的重要方式。

为满足北京市民绿色出行的需要,打通公共出行“最后一公里”,提升改善步行自行车环境,加强共享单车规范管理,使北京建设成为步行友好、非机动车友好城市,2018年3月发布了《北京市步行和自行车交通环境设计建设指导性图集》。

《图集》综合考量城市道路空间各个要素,提倡“窄马路、密路网”的道路布局理念,提高道路的可达性和通行率,减少拥堵。力求实现连续完整的双林荫道,打造“森林城市”的生态环境,提高出行品质。

同时,《图集》提出了对盲道的设置要求,并对人行道处缘石坡道的做法给出了正反面案例。

路缘石处理正反面案例

《城市道路空间规划设计规范》

为倡导绿色出行,改善生态环境,对步行交通、自行车交通、公共交通、服务设施等进行统一规范,方便公众出行,2014年8月发布了强制性地方标准《城市道路空间规划设计规范》。

一是在道路空间无障碍设计方面,《规范》规定道路周边场所、建筑等出入口设置的盲道应与道路盲道相衔接;并提倡采取双层井盖等技术手段避免“盲道曲折绕行”的问题。

井盖设置正反面案例

二是《规范》要求合理布置各项设施,实现道路空间高效、综合利用。规定“废物箱、街牌、步行者导向牌、信筒、公用电话亭、信息亭、自行车存车架和围栏”等便民设施宜设置在行道树设施带内;活动厕所、报刊亭等体量较大的设施宜设置在绿化设施带内临人行道一侧;公交同向换乘距离不应大于50m。

注:今年启动了《城市道路空间规划设计规范》的修订工作,欢迎大家持续关注。

车站候车亭改造前后效果示意图

《人行天桥与人行地下通道无障碍设施设计规程》及配套图集

为推进北京市城市道路人行系统中人行天桥与人行地下通道的无障碍设施设置标准化工作,贯彻以人为本的设计理念,保障相关无障碍设施的安全、实用、经济、完整,2011 年4月发布《人行天桥与人行地下通道无障碍设施设计规程》。《规程》创新性地提出了坡道、电梯、盲道、标识和引导系统等人行天桥、人行地下通道的无障碍设施设置要求。

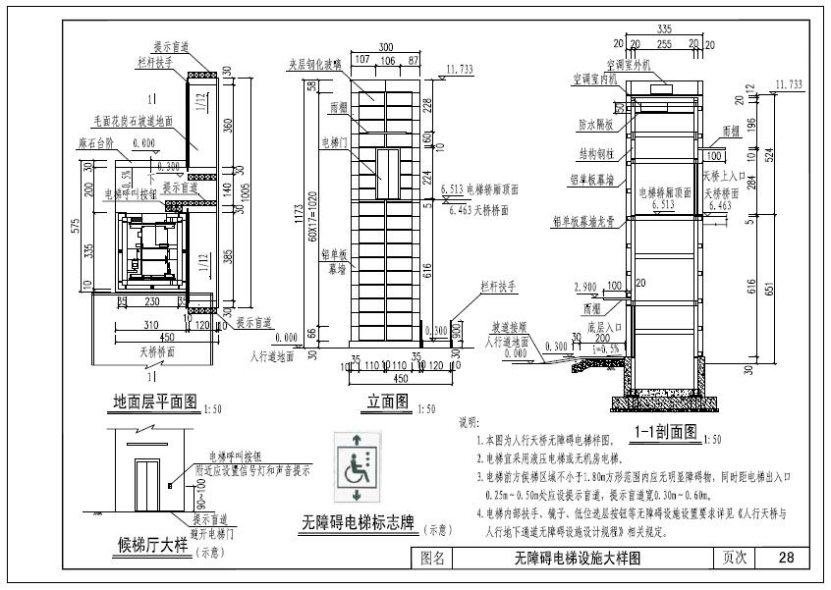

一是充分考虑坐轮椅人群的使用需求,《规程》提出电梯呼叫按钮中心高度应为0.90m-1.00m,呼叫按钮附近应有信号灯和声音提示。

二是为保障视力障碍者安全、便捷通行,《规程》提出人行天桥和人行地下通道出入口处的盲道应与周边人行道盲道系统衔接,行进盲道应保持连续。

三是为方便使用,《规程》提出人行天桥和人行地下通道自动扶梯与地面人行道连接处有高差时,宜设置坡道接顺。

为帮助和指导广大的设计和施工人员正确使用《规程》,2013年我们编制了与其配套的设计图集。图集结合实际工程中的具体情况,针对《规程》中涉及的人行天桥与人行地下通道无障碍设施的设计要求,以图例、图示及工程实例等形式予以细化、分解、对应和落实。《规程》以及配套图集的发布实施,为北京市一段时间内人行天桥及人行地下通道无障碍设施设计提供了技术支撑。

无障碍电梯设置大样图

人行天桥无障碍设施设置总览图

《北京历史文化街区风貌保护与更新设计导则》

为推进《北京城市总体规划(2016年-2035年)》实施,塑造首都风范、古都风韵、时代风貌的城市特色,推动北京市历史文化街区的风貌保护与更新工作,改善历史文化街区生活品质,增强人民群众幸福感、获得感、安全感, 在总结已有历史文化街区保护更新经验的基础上,2019年3月发布《北京历史文化街区风貌保护与更新设计导则》。

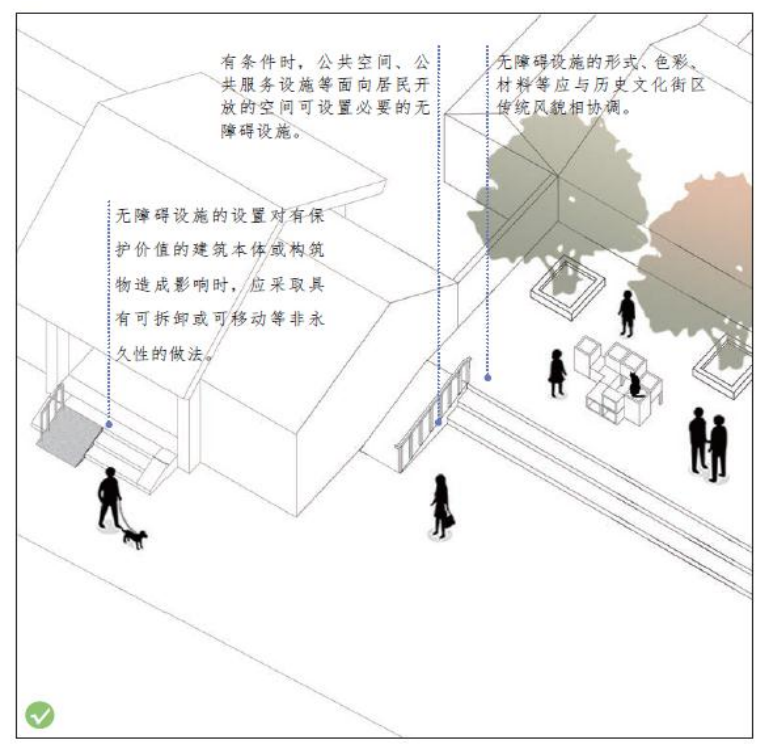

《导则》倡导保护与提升并举,以问题为导向,针对历史文化街区的特点,在尊重历史传承的同时对环境进行提升,注重保护和更新的平衡,力求处理好传统风貌保护与民生改善之间的关系,强调保护控制与更新引导相结合。针对无障碍设计,《导则》提出“具备条件时,可在街区内增加必要的无障碍设施,但应以保护历史文化遗存为前提,并妥善处理无障碍设施与传统风貌保护之间的关系。”同时,《导则》对建筑无障碍改造的风貌控制、街巷空间无障碍设施的风貌控制提出了相关要求。

历史文化街区内传统风貌保护和控制的关系

街巷空间无障碍设施

涉及有保护价值的建筑本体或构筑物的无障碍改造正反面案例

《绿色生态示范区规划设计评价标准》

为全面贯彻绿色发展理念,推进生态文明建设,坚持人与自然和谐共生,形成绿色发展方式和生活方式,建设美丽中国,切实保证城市生态环境质量的有效改善,在借鉴国内外绿色生态规划设计实践和研究成果的基础上,结合北京市地区特点,2018年6月发布《绿色生态示范区规划设计评价标准》。

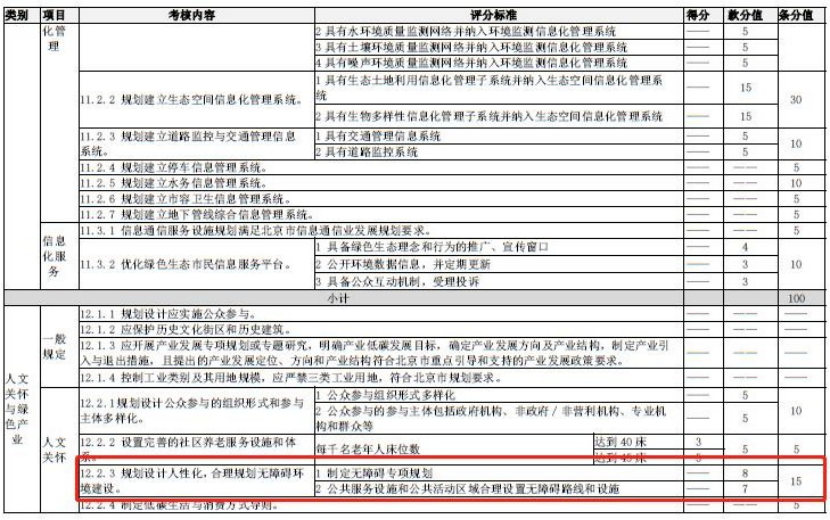

《标准》从规划设计出发,系统地阐释了绿色生态规划设计的技术要求,并提出实用可行的评价方法。针对无障碍设计,标准注重以人为本,对符合“制定无障碍专项规划”“各级城市道路旁边设置不间断的步行道,并满足无障碍要求”“在公共服务设施和公共活动区域合理设置无障碍路线和设施”等条件的绿色生态示范区在评价时进行加分。

绿色生态示范区规划设计评价要点(无障碍)

《北京市新型农村社区建设指导性图集》

为积极推进北京市新型农村社区建设工作的开展,加强农村社区配套基础设施建设,切实改善农村居住环境,2016年4月发布《北京市新型农村社区建设指导性图集》。《图集》旨在从规划设计入手,将统筹规划、全面协调、安全高效和节能环保的设计理念,纳入北京市新型农村社区建设的全过程,不仅对村庄原始文化风貌的保持提出了指导性意见,而且对新型农村社区应该配套的公共服务基础设施提出了规划建设的详细要求,指导管理人员、规划设计人员开展新型农村社区建设工作。

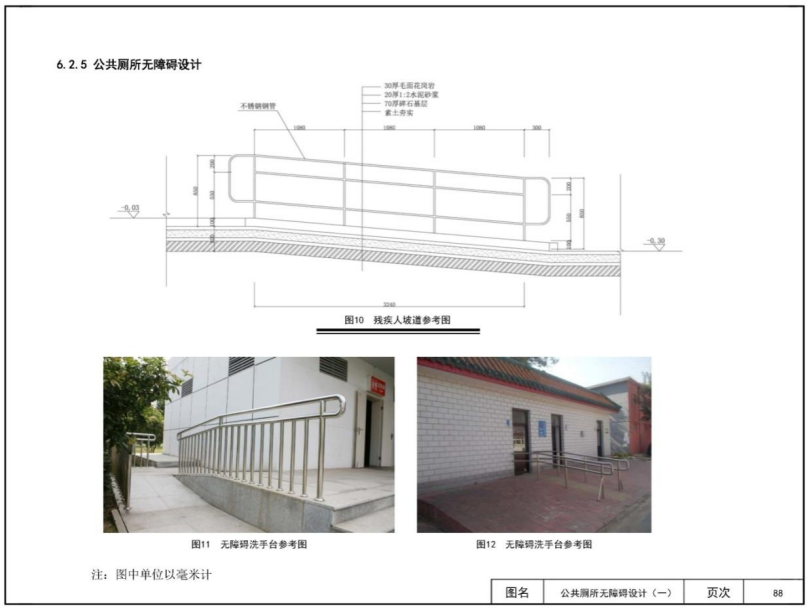

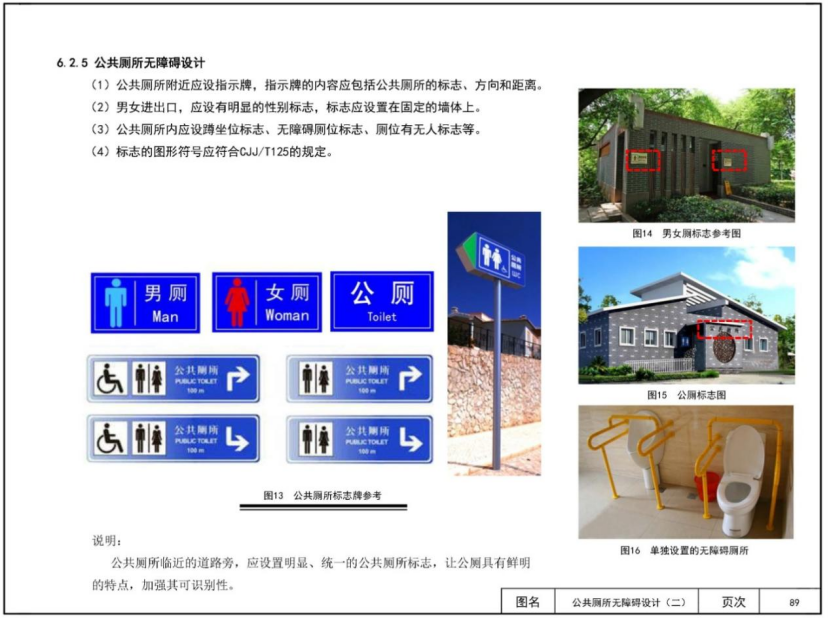

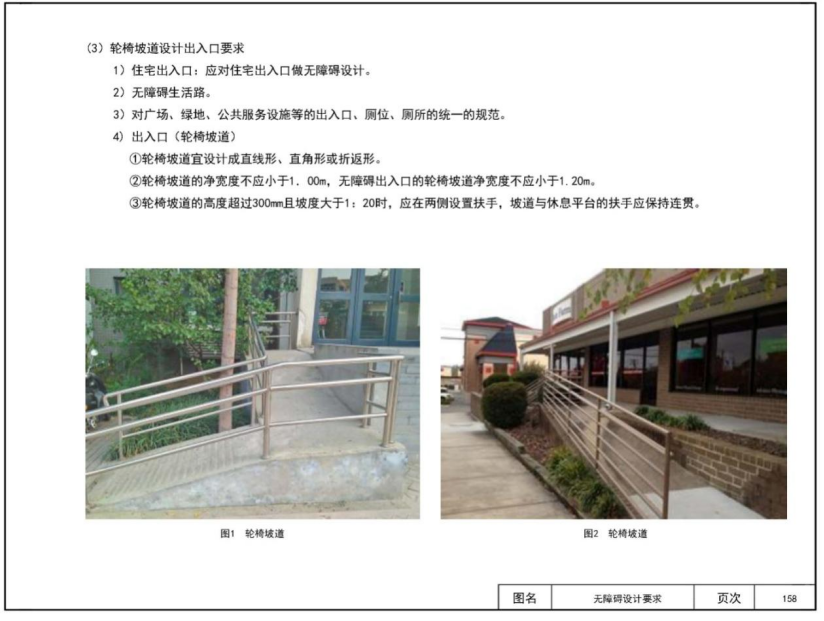

《图集》包含农村社区的规划布局以及道路系统、公共服务、市政、环境景观等配建设施,选取了典型规划设计图、北京农村风貌图样,以及部分可按农民不同面积的宅基地进行调整的通用做法,并提出了具体要求与分析说明,以图文并茂的方式为使用者提供更为全面直观的设计思路和方法。《图集》在新型农村社区的规划建设要点中提出:农村社区的文化设施应设立无障碍设施,确保畅通,满足残疾人的需求;没有无障碍设施的,应及时进行增设;要求无障碍设施设备要有明显标识,方便识认;提出了养老服务设施建筑无障碍设计要求;并给出了公共厕所无障碍设施的相关设计示例。

无障碍坐便池参考图

公共厕所无障碍设计(一)

公共厕所无障碍设计(二)

无障碍设计要求

以上部分内容在北京市规划和自然资源委员会有相关下载。

链接(点击阅读原文查看):

http://ghzrzyw.beijing.gov.cn/biaozhunguanli/bz/cxgh/

▌本文来自:北京自然资源

▌注:国匠城编辑、排版,转载请在明显位置标明来源

1、长按识别二维码加入国匠城知识星球

2、在各大应用商店可下载知识星球APP

3、在知识星球APP中搜索规划相关内容

4、进入知识星球填写置顶帖加入交流群

原文始发于微信公众号(国匠城):北京发布系列标准和图集,推进无障碍环境建设

规划问道

规划问道