作者:李晶

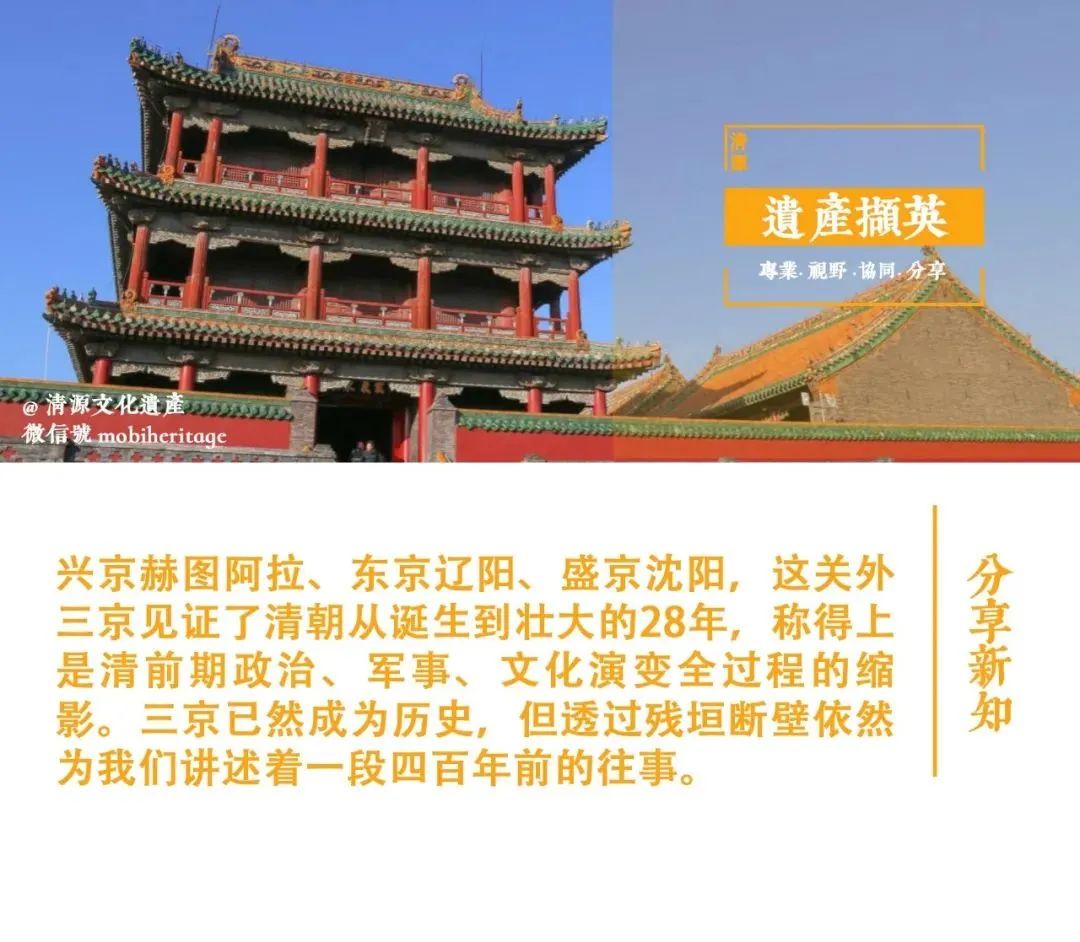

在【遗产撷英】兴京、东京与盛京(上)——满清关外三京游记中,我们对清朝关外三京的营建历史和保存现状进行了介绍,想必大家已经熟悉了后金的首座都城赫图阿拉、实际使用时间仅四年却见证了努尔哈赤实施制度改革的东京城,以及最后清军南下的“指挥所”盛京沈阳。另外,我们也提到,在赫图阿拉之前的费阿拉城是努尔哈赤称王的地方,虽然称不上都城,但也是努尔哈赤在原有旧营寨基础上重新修筑而成的具有统治中心地位的城池。而北京城,虽不是满人所筑,但作为顺治入关后正式改国号为大清的都城,也意味着这座城市的选址与格局是符合当时统治者对都城的认知的。这五座城市,在数十年中经历了从山林到平原、从部族到国家、从满族到满汉融合的重大演变,而无论是生活习俗、文化制度还是政权机构,都可以从这几座都城的城市格局和建筑特征中得到体现。

在下篇中,我们将对这几座城市展开详细的对比研究,回溯清朝建立初期的文化和制度变迁。

宏观区位关系

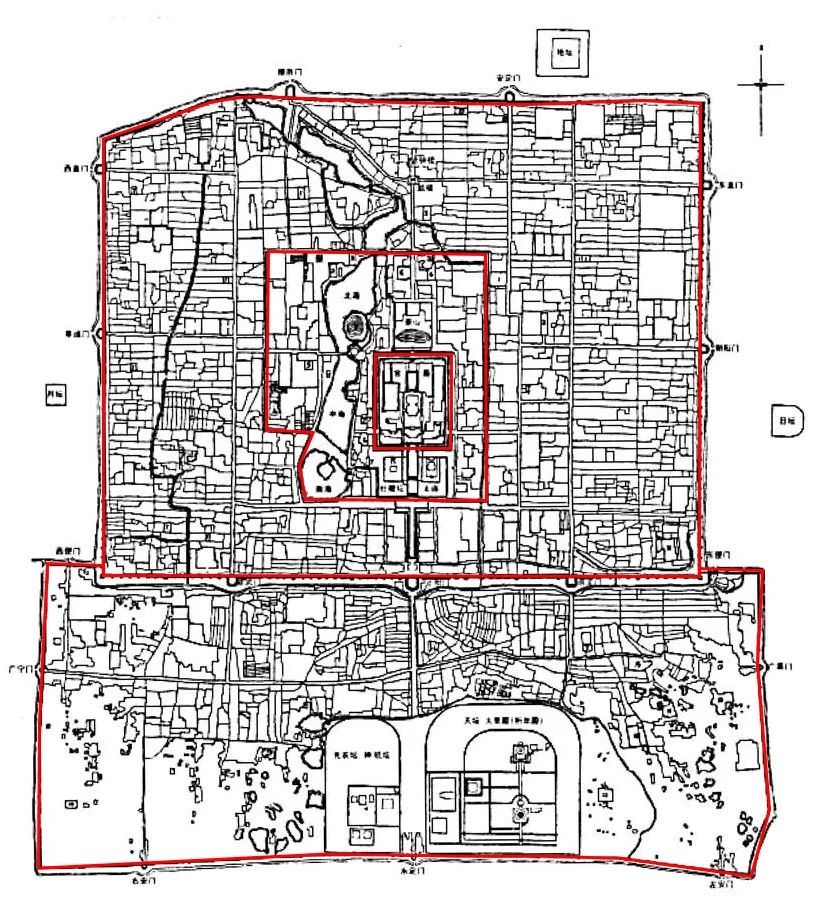

从赫图阿拉到辽阳再到沈阳,清朝(后金)每一次都城的选择都与其政权阶段及军事战略密切相关。

明代后期,努尔哈赤称王,王城费阿拉城和赫图阿拉城均位于浑河上游的苏子河流域,地处长白山余脉的中低山地带,周边山丘起伏,峰峦叠嶂,平均海拔约500米。这里是建州女真的活动中心,此时努尔哈赤主要面对的问题是统一女真各部后的政权巩固,尚未考虑到入主中原的长远问题,因此两座王城的位置仍然处在偏居一隅的山区。

在“七大恨”讨明檄文发布后,努尔哈赤的目光逐步投向了由明军直接控制的区域。万历四十七年(1619年),后金在萨尔浒之战中击溃明军,趁势夺取辽东地区,迁都辽阳成为走出山区的第一步。东京城控扼辽东,直面辽西走廊,据南下通道,后金的铁骑从此可以向东向南突驰。“东京之地,以辽阳为屏蔽,以浑河为襟带。北接开原、铁岭,南连海城、盖平,山林蕃薪木之利,沮泽沃水族之饶。我太祖高皇帝创业之初,筑城于此,一以经画宁、锦,一以控制沈、辽。”[1]但可能是因为辽阳地区汉民的反抗过于激烈,也可能是因为明将毛文龙在辽东半岛南部沿海岛屿不断的骚扰,努尔哈赤最终还是放弃了辽阳东京城,将目光投向略北一些的沈阳。

沈阳地处开阔的辽沈平原,东部为辽东丘陵山地,北部为辽北丘陵,西、南两个方向开阔平展,“西征明,由都尔鼻渡辽河,路直且近。北征蒙古,二三日可至。南征朝鲜,可由清河路以进。”[2]且背靠建州女真故地,进可攻退可守。又有浑水绕城,物产丰富,交通便利,可获得更好的经济支持。得益于沈阳的平原地势,后金人逐渐从渔猎生活适应了农耕生活,儒家文化和中原传统也更好地被接受,从部落到国家的转变,就在这一次次的迁都中完成了。

图/清朝入关前的都城位置关系及迁都路线,绘制:李晶

城市微观选址

满清早期都城的选址环境呈现出明显由山城、半山城向平原城市的过渡特征,城垣形态也由不规则向规则过渡。

费阿拉城坐落于半山腰,内外两道城墙依山势修建,属于山城范畴,城垣走势和城门布置也随地形呈不规则状。这类都城的选址考虑更多的还是军事战略需求,位置居高临下,具有很好的守备功能。

赫图阿拉城坐落在羊鼻山半山腰向北延伸的一块台地上,与下方河道约有二十余米的高差。其内城沿台地边缘修筑,外城的北、西两面临河,南部依山势起筑,由西向东逐渐升高,而东部几乎完全建于山体之上。因此赫图阿拉城具有半山城的选址特征:山上的区域,居高临下易于防守,而山下的平坦地带则利于生产生活。

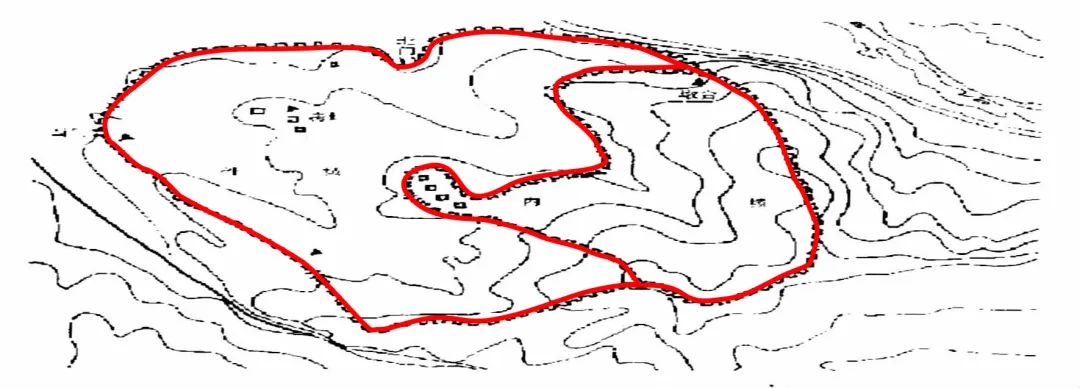

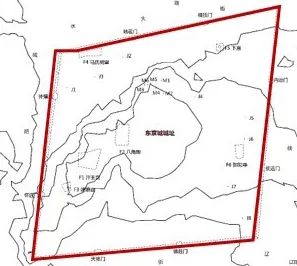

从东京城开始,后金的都城逐渐过渡到了平原地区。一开始,努尔哈赤仍沿用了原辽东都司老城,但不久便决定在城东另建新城,开启了清朝满汉双城的先河。东京城坐落于太子河东岸的平坦区域,地形略有起伏,其中汗王宫和八角殿便建于微微高起的小山岗之上,为城内最高点。

盛京城延续了沈阳中卫城的选址基础,完全位于浑河北岸的平原地区,北距浑河约4.5公里。

北京城位于华北平原的最北端,地势平坦开阔,乃典型的中原地区的平原城市。

城市整体格局

费阿拉城依山就势,城墙呈不规则型,城内亦无轴线等设置。其内外双城各有分工:“内城中,亲近族类居之;外城中,诸将及族党居之;外城外居生者,皆军人云”[3]。城内多选择在山头筑房,院落无墙而用木栅。

图/费阿拉城平面示意图,底图引自:李声能:《满族早期都城的空间特点分析》,《沈阳建筑大学学报(社会科学版)》2010年第3期。

赫图阿拉城同样分内、外两城。内城位于台地之上,呈“倒L”型,以居住为主;外城则半面靠山,主要用于驻兵。城内的核心建筑位于人为修筑的高台之上,办公机构尊号台(汗宫大衙门)和寝殿分东西两院并列于台上。”

图/赫图阿拉城平面示意图,底图引自:李向东、温树璠:《赫图阿拉城形态研究》,《辽海文物学刊》1996年第1期。

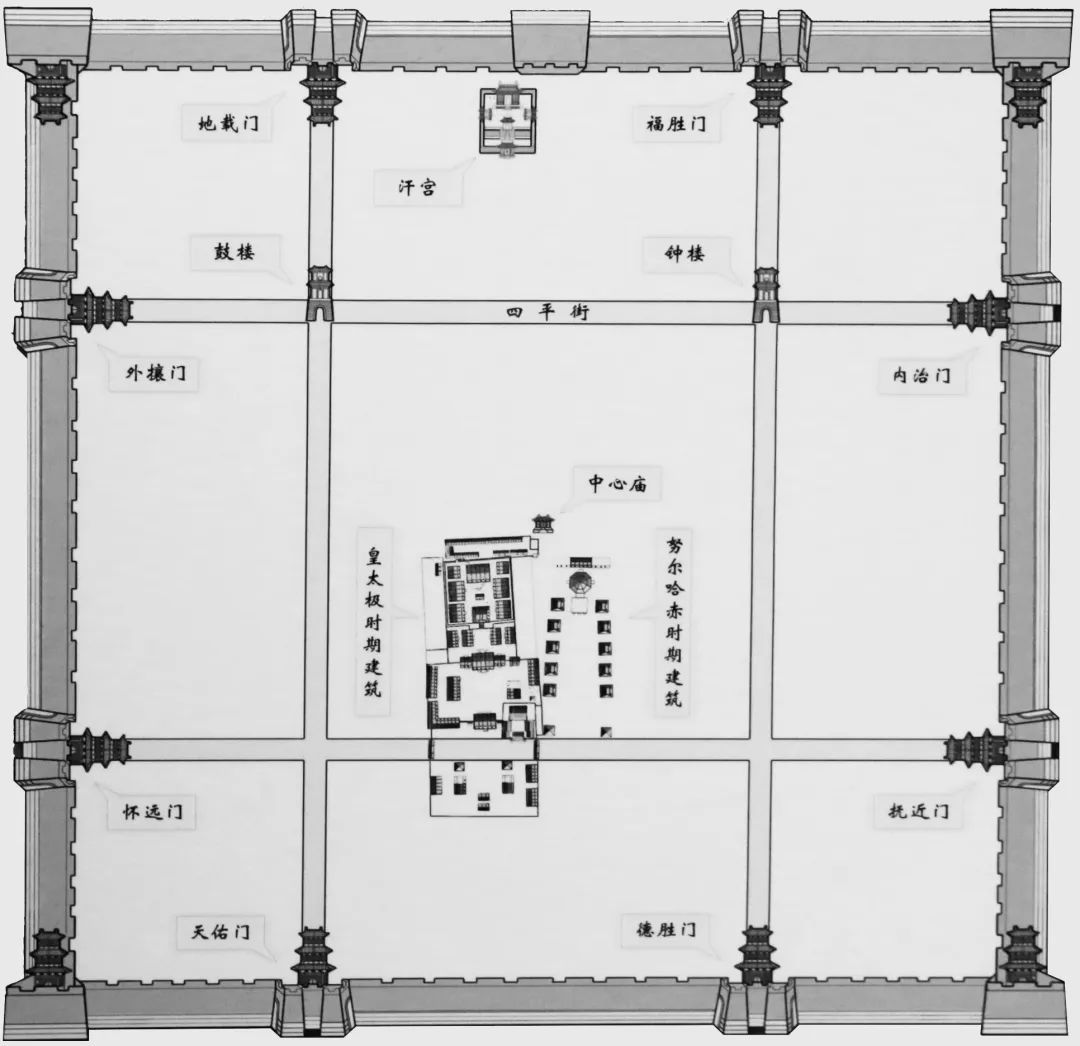

东京城四面八门,方正对称,城垣呈规整的菱形。其八座城门的命名受儒家思想影响颇深,“抚近”、“怀远”、“内治”、“外攘”明显体现出天下一统、内外安定的愿望,而“德盛”、“福胜”、“天祐”、“地载”则是儒家所追求的以德治国、承天载地。不过为了防御,东京城仍将城内最重要的汗王宫和八角殿置于城内小山岗的两个高点。因此从平面来看东京城并无明确的轴线或中心,但从纵向的立体角度观察,汗王宫和八角殿处于起伏地形最为显赫和突出之处,仍体现出了对权力和秩序的最高追求。从这个角度说,东京城具有明显的过渡性,既延续了满族早期都城以高为尊、山头筑房的传统,又学习了中原汉族城市平原选址、规整对称的特点。

图/东京城平面示意图,底图©辽阳市文物局。

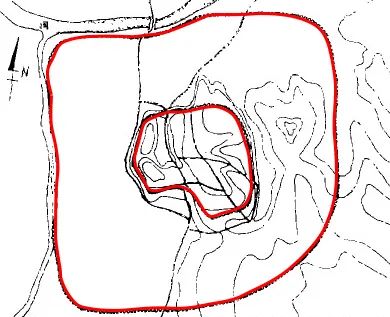

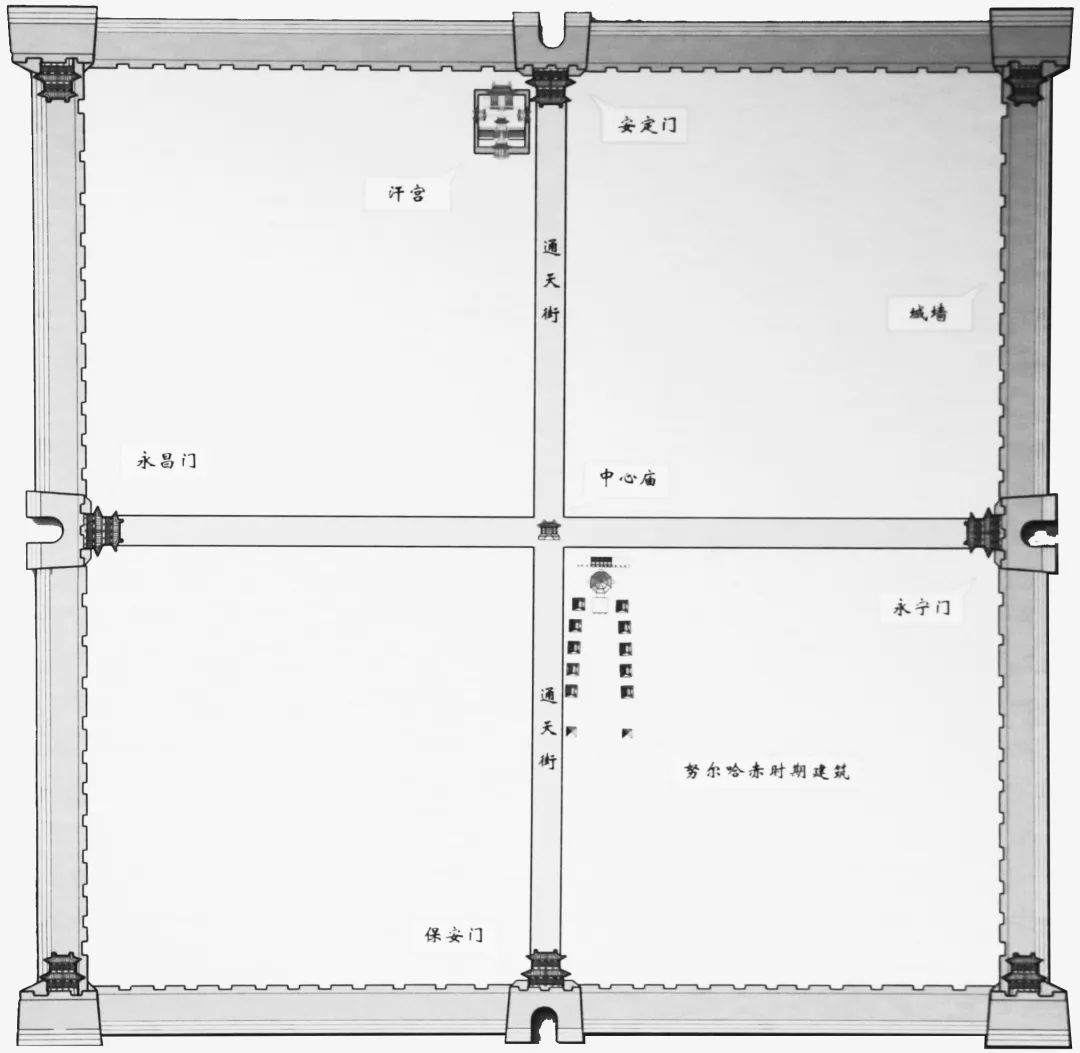

盛京城则延续了沈阳中卫城,呈标准的正方形。最初努尔哈赤在世时仅有四门、十字街,中心修建了大政殿和十王亭作为议政场所,北端是汗王宫。皇太极即位后继续对盛京城加以改造和扩建,形成了四面八门的城垣城门布局,且完全继承了东京城八门之名;盛京城内,原有的十字街改造为井字街,续建了由大清门、崇政殿、凤凰楼、清宁宫、麟趾宫、关雎宫、衍庆宫、永福宫等组成的大内宫阙。至于盛京的外城,则是在入关后的康熙十九年(1680)才增筑的,为不规则的抹角圆形。

图/左为盛京城平面示意图(努尔哈赤时期),右为盛京城平面示意图(皇太极即位以后),©沈阳故宫

清代的北京城更是完全继承了明代北京城,内城、外城、皇城和紫禁城的格局基本上全部得以保留,城内地势平坦,城池经过严密规划。

图/清代北京城,底图引自:侯幼彬、 李婉贞:《中国古代建筑历史图说》,中国建筑工业出版社,2002年。

宫、殿关系与宫、城关系

毋庸置疑,在一座都城中,君主与大臣商议朝政的议政厅和君主生活起居的寝宫,必定处在最为核心和重要的位置。二者的空间位置和相互关系,可以揭示出营建者的规划理念。

赫图阿拉城内,尊号台(汗宫大衙门)和汗王寝宫位于同一座院落内,东西分据。而东京城中,虽然八角殿与汗王宫与城内其他区域没有截然的界限,但已经相对独立,各占据一个制高点,构成宫城合一、宫殿分离的布局形式。对于满族早期的都城,并不存在满汉同城的问题,内驻之人均是跟随努尔哈赤征战多年的亲信,因此无需另建宫城。同时,由于努尔哈赤颁布了八大贝勒共执国政的政策,即由努尔哈赤与八旗衙门共同掌权,因此也不便将议政厅单独围合。

努尔哈赤定都沈阳后,沿用了旧中卫城,在城中心位置修建了大政殿和十王亭作为执政议政的核心空间,汗宫则位于城内北侧,二者也均未修建围墙。随后直到皇太极执政期间才对沈阳城大规模改建,并在大政殿系列建筑西侧续建宫殿区,轴线分明,左右对称,外设围墙,以大清门为皇宫正门。

而待满清入关定都北京后,在沿用明北京城的基础上,将内城的汉人全部迁走,改为由八旗兵丁驻守,其配偶家眷也随之在内城居住,故而形成内满外汉的双城格局。清朝虽然完全继承了明朝皇城的布局,但众多皇家宫苑被改为佛寺或民居,大量内府衙署也被逐渐废弃,皇城开始向平民开放,曾经的一些皇家禁区成为开放的城区。[4]

建筑材质及风格

在宏观的城市形制和布局之外,如果着眼于微观,通过考古还原出城内建筑的风格、材料和规制,同样可以发现汉文化和中原技艺对这几座满清都城的影响呈逐步加强的趋势。

费阿拉城和赫图阿拉城的建筑技艺还处在较为简单原始的阶段。费阿拉城城垣以木石杂筑,外以粘泥包裹。赫图阿拉城内建筑为土木材质,平房覆草或布瓦,屋顶为简单的硬山式,城墙则由夯土布椽配合垒石砌筑。二者的建造都是就地取材,以草、木、石为基础,呈现出粗犷朴素的气息。

图/赫图阿拉城城墙,拍摄:李晶

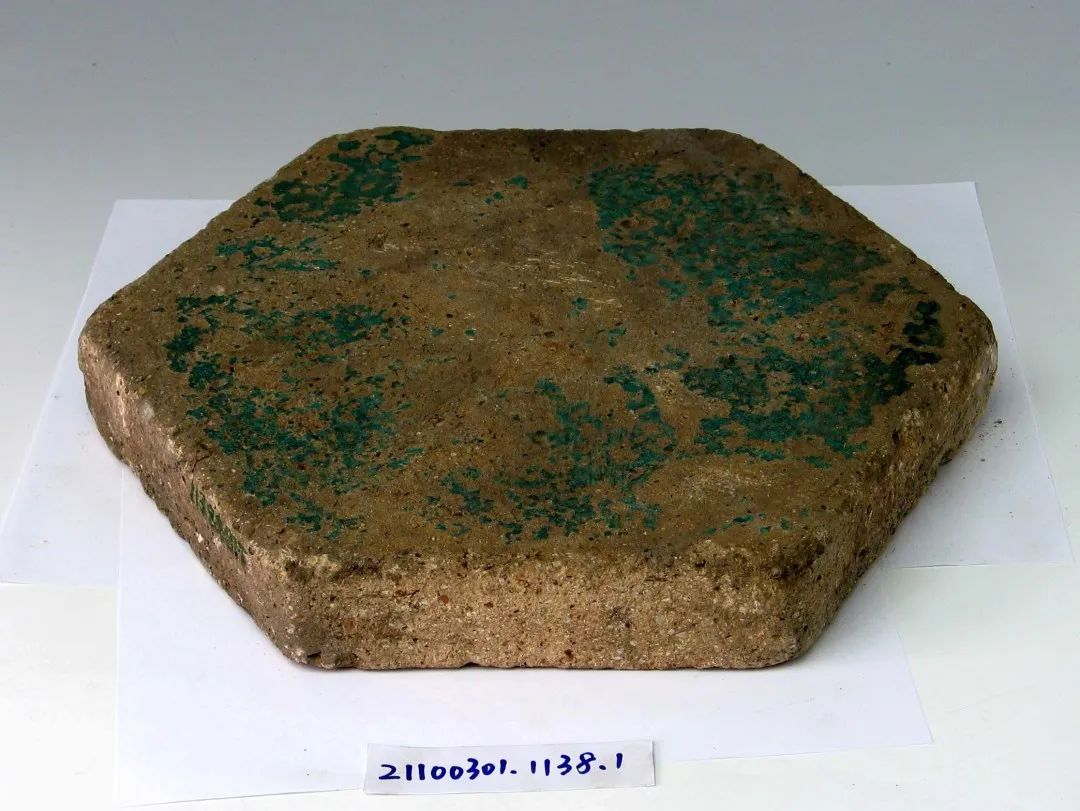

东京城使用的建筑构件和技艺明显要复杂得多。在东京城八角殿遗址附近,考古人员发现了绿彩六角砖和琉璃构件,以及绿砂石栏板和柱础石,据推断应是八角殿的建筑遗构。[5]这表明此时的努尔哈赤已经完全接受了中原的建筑技艺与礼制规则,在自己的宫殿中用上了皇家才能够使用的琉璃砖瓦。虽然选用的是草原渔猎民族更有亲切感的绿色,而非典型的皇家专用色——黄色。八角殿整体模仿汗帐做成了八角攒尖顶,仍带有鲜明的部族特色,可以说是颇有突破性的文化接纳和转变了。

而东京城的城墙,内为夯土夹杂碎石块的松散结构,但表面有包砖,且下部以条石作底,更为坚固,也是明代以来城墙修筑的典型方式。东京城从始建到完工仅用了一年的时间,其速度之快令人咋舌,因此有说法称东京城的修建大量取材于辽阳城。考古调查的结果在一定程度上证实了这种说法,比如今天在东京城的城墙残段上仍能够看到混杂着参差不齐的石碑残片、建筑构件等,显然是利用了一些旧石材、旧构建来充当城砖。这种不甚讲究的用材,也可以说是满族人初入平原,经济还处在发展初期,且尚未完全建立起礼制标准的真实写照。

图/东京城城墙遗址,拍摄:李晶

图/东京城琉璃瓦、琉璃砖等建筑构件,©辽阳市文物局

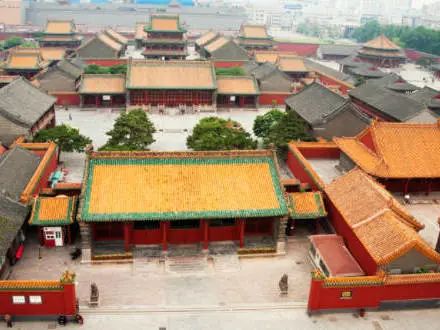

而迁都沈阳盛京以后,这种建筑材料的再利用又一次上演了。之所以现在东京城的遗存如此之少,据推断很大程度上是因为部分木材和砖瓦在迁都当年就被拆下来运往了沈阳,重新成为沈阳城的一部分。当然,沈阳盛京城的建筑等级和复杂程度又比东京城更胜一筹。其建筑采用了彩色琉璃瓦和油饰彩绘,城墙则为砖石城墙,垛口部分全部为青砖。

图/沈阳故宫,©沈阳故宫博物院

北京城的情况想必无需在此赘述,单说故宫黄色琉璃瓦与朱红色柱子的色彩搭配,庑殿、歇山、攒尖等复杂的屋顶样式,变化丰富龙凤花草的建筑彩绘,就是大家耳熟能详的内容了。

图/故宫太和殿,©故宫博物院

图/北京内城城墙,拍摄:李晶

小结

从选址上看,东京城控扼辽东,直面辽西,是南下入关的战略要地;平原为主、间有丘陵的地形,体现出后金从山林走向平原地带的过渡性,也造就了规矩的城垣形制。东京城四面八门,从儒家经典中选词作门名,门额为满汉双语,体现出承天授命的儒家思想和满汉融合的包容已经在统治者的思想中生根发芽。功能布局上宫城合一,宫殿分离,八角殿与汗王宫占据城内制高点,是满族传统城市布局的体现。而在营建技术和建筑特色上,则大量采用汉族材料和工艺,但风格上仍保留部分满族传统,是带有突破性质的文化接纳。此外,东京城开创了满汉双城的城市格局,在清代被不断模仿延续,如哈密、潼关、青州、太原、呼和浩特等都有满汉双城,从府城到县城均有体现。

东京城作为清朝(后金)走出山林后的首个都城,其价值不仅体现在城市本身的过渡性和融合性,更为重要的是,从城市形制和城市布局等多个角度,都对清代后来的城市营建产生了重大影响。

公元1644年,顺治帝入关,迁都北京,开启了近三百年的大清朝历史。而在这之前数十年的关外历史同样不可忽视。去过沈阳的朋友们肯定不会错过沈阳故宫,或多或少对盛京城的历史有一些了解。但“盛”之前还有“兴”,兴京赫图阿拉却不那么被大家所注意。至于东京城,甚至在清朝自己的史书中都记录寥寥,仿佛有意将这四年的短暂时光从历史中抹去。好在文物虽然沉默却从不说谎,通过考古学者和历史学者的不断探索,蒙在东京城身上的历史灰尘被一点点擦去,一座承上启下、在清朝历史发展和城市建设中均产生过重大过渡作用的都城,逐渐清晰起来。

注释:

[1] 乾隆《盛京通志》卷十八《京城》。

[2]《清太祖高皇帝实录》卷九。

[3](明)申忠一著、徐恒晋校注:《建州纪程图记校注》。

[4] 王佳音: 《清北京皇城布局变迁概说》.《北京规划建设》2013年第06期,第130-141页。

[5] 白洪希: 《清人关前都城研究》,《中国紫禁城学会论文集(第三辑)》,北京,2000年,第35-48页。

参考文献:

[1]李声能:《满族早期都城的空间特点分析》,《沈阳建筑大学学报(社会科学版)》2010年第3期。

[2]白洪希: 《清人关前都城研究》,《中国紫禁城学会论文集(第三辑)》,北京,2000年,第35-48页。

[3]阎崇年:《清初三京与都城三迁》,《中国古都研究(第四辑)——中国古都学会第四届年会论文集》,中国古都学会,1986年。

[4]铁玉钦:《论清入关前都城城郭与宫殿的演变》,《沈阳故宫博物馆论文集》,1982年。

[5]李向东:《赫图阿拉城形态研究》,《辽海文物学刊》,1996年第1期。

[6]陕西科文勘探有限公司:《辽阳东京城城址内地块项目文物考古勘探报告》,2017年。

项目名称:全国重点文物保护单位东京城城址保护规划

起止时间:2017年6月起

项目委托方:辽阳市文化广电新闻出版和体育局

项目承担方:清华大学建筑设计研究院有限公司文化遗产中心

项目组成员:刘业成、徐秀川、李晶、赵婷婷、韩露

作者:李晶

北京国文琰文化遗产保护中心有限公司 二所 规划师

北京大学城市与环境学院历史地理专业 博士

清源–李晶文章链接

*本期编辑胡玥,校对蔡晓萌,排版廷廷。

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【遗产撷英】兴京、东京与盛京(下)——满清关外三京游记

规划问道

规划问道