在福州的中轴线上

坐落着一处

方圆40多万平方米的古建筑群

它是中国都市仅存的一块

“里坊制度活化石”

有人这样评价它

“一片三坊七巷,半部中国近现代史”

它就是

一片三坊七巷,半部中国近现代史

三坊七巷起于晋,完善于唐五代,至明清鼎盛,衣锦坊、文儒坊、光禄坊之三坊,杨桥巷、郎官巷、塔巷、黄巷、安民巷、宫巷、吉庇巷之七巷,被称为“明清建筑博物馆”。以三坊七巷为中心,向周边辐射的“三山两塔”,乌山、于山、屏山,乌塔、白塔,均是重要历史古迹。

城市肌理的修复与文脉延续

2005年8月,福州市成立了“三坊七巷保护开发利用领导小组” 。在这个项目里,清华大学建筑学院教授张杰的“织补城市”理念得到了充分的证明和发展。根据他牵头编制的《福州市三坊七巷文化遗产保护规划》 ,保护规划方案从三坊七巷扩大到安泰河、澳门路、乌山。其改造目标是让三坊七巷重新成为福州市民公共生活的中心。

福州三坊七巷有很多技术难题,因为很多传统手艺都已失传。比如,民国时烧砖传统已经没有了,街面上的灰砖从哪里来?保护工作繁琐细致,不仅需要修复文物,还要深入研究传统风貌建筑,归纳街区的历史文化记忆,甚至具体到每个门头应该怎么做。在张杰的方案草稿中,就三坊七巷民俗文化这部分,就密布着红笔写下的字迹。其严谨程度,会让人有点迷惑:这是非物质文化遗产保护方案还是城市规划方案?

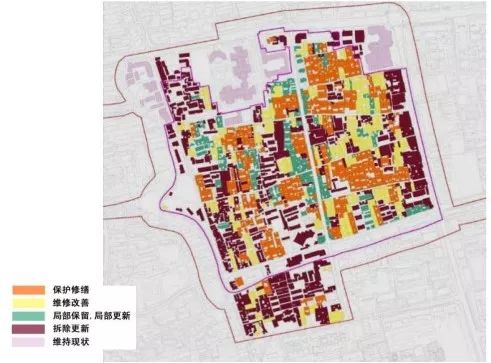

三坊七巷建筑修复现状分布

在改造过程中,对有价值的房屋进行修缮,对违章建筑或是没有保护价值的建筑进行拆除,将修复保留与拆除重构有机结合,创造出了城市大宅院的区域空间。一些街区工厂和单位或迁出,或改造,调整为更加适应城市公共活动的功能以及更为风貌协调的建筑形式。南后街的商业业态,也没有过于向地方化的旅游商业发展,其商业保持一定的、合理的开发量。就这样一砖一瓦、一房一梁地修复国家级、省级保护单位1万平方米,修复128处文物点面积为7. 7万平方米。

除了物质意义上的修复,居住人口密度的减少,也是重要的让空间能够保持更好的功能状态的重要举措。以南后街176 – 177号典型院落为例,在建筑面积2480平方米的空间,原本有20户人家共80人居住,张杰团队将之细分成以大写英文字母为编序的各个小的院落。每个院落的建议户数少则两户,多则6户,建议居住人数的上限从8人到18人不等,这样总户数控制在15到18户,大院落的人口上限控制在64人。

三坊七巷规划公共文化植入

张杰教授强调拆违对城市遗产保护是非常重要的,同时他认为保护也需要文化功能和社会功能的植入。为了实现更加现代化的居住状态,全面的工程设计工作也必不可少:市政管网工程设计、景观工程设计、照明工程设计、安防工程设计等,都把三坊七巷的居民纳入到现代城市居住空间,彻底告别杂乱、落后。而作为半部中国近现代史记忆中很重要的物质遗存,如沈葆桢故居、严复故居、林觉民故居、新四军办事处旧址等等,都成为建筑公共化利用的节点。

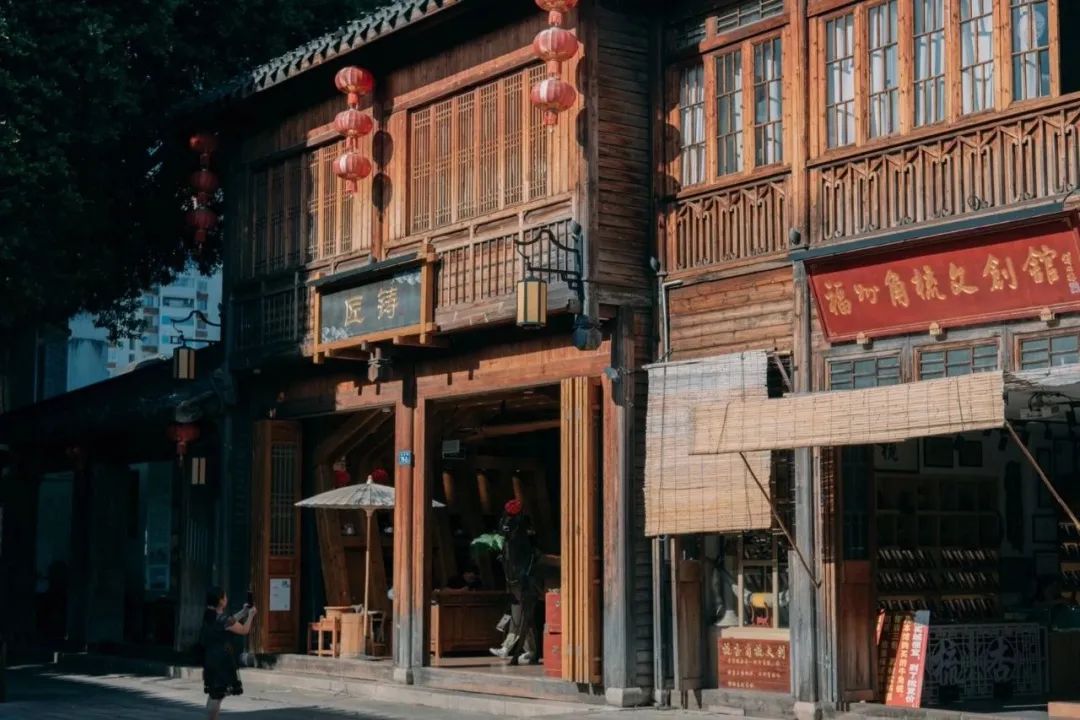

更新后的三坊七巷 © 花眠动漫

社区博物馆:延续社区记忆、提升社区凝聚力

经过近十年的保护修复,现在的三坊七巷以崭新的面貌重新回归人们的视野。以名人故居和家风家训为载体的一个个社区活态博物馆,活化了古文化和相关遗产,为一座现代化的都市在繁华地带留下了自己的根与魂。

多年来,在单霁翔、张杰等专家领导的积极倡导与推动下,三坊七巷探索以社区博物馆的形式,对这类历史文化街区中的古代建筑、周边环境、居民生活生产中包含的有形与无形文化遗产等进行综合的保护、展示、传承,通过政府主导、专家指导、居民参与等形式,集中各种资源,协调各方利益,努力在现代社会、经济与文化中为其探索一种兼顾历史、现在与未来的可持续的发展模式。

清华大学教授张杰团队主持制订了《福州三坊七巷社区博物馆规划及近期实施方案》,探讨以先进的文化遗产保护与展示理念,推动三坊七巷在文化遗产的综合保护、传承、利用方面迈出新的步子。社区博物馆的建设方案以《福州三坊七巷文化遗产保护规划》的全面实施为前提,借鉴先进的博物馆理论和经验,鼓励各界团体和人士积极参与,努力使保护、研究和教育互动,社区与博物馆和谐共生,可持续发展,突破传统博物馆“建筑+收藏+专家+观众”的组织模式,以“地域+传统+记忆+居民”的模式重新组织保护与展示等传承工作,将三坊七巷建设成“展现传统建造工艺的建筑博物馆、忠实反映社区发展历史的地志博物馆、传承社区非物质文化的生态博物馆”。

2010年11月,单霁翔亲自到福州主持召开了三坊七巷社区博物馆规划专家论证会,确定三坊七巷社区文化遗产保护和社区博物馆建设总体方案,并要求尽快建设社区博物馆核心展馆,以推动保护展示工作的顺利开展。

目前,利用老建筑改成的核心展馆的布展工作基本上完成,散布在社区中的30多个利用老建筑进行展示的社区博物馆分馆已将陆续建成开放,一个涵盖整个社区的社区博物馆初具雏形。

更新后的三坊七巷 © 城市更新网

三坊七巷社区博物馆已经成为延续社区记忆、提升社区凝聚力及社区内外公民的价值认同的一个有效的文化工具,也成为福州的窗口,福州整个城市文化的精神高地,焕发出新的价值,发挥着多方面的效益。

数字福州,智慧景区

近年来,数字福州建设如火如荼,福州力争成为数字中国建设示范城市、数字中国建设福建样本的排头兵。

三坊七巷也在探索智慧街区的建设。在过去的10多年里,三坊七巷的资源、商铺、客流等,大部分依靠人工和传统的方法进行统计、规划和保护。

三坊七巷已经连续4年接待游客数量超过1000万,落后的方法显然已经不利于文物的保护和商业的开发。

今年,第二届数字中国建设峰会期间,有100多年历史的三坊七巷沉浸在充满未来感的数字科技场景中。大数据、人脸识别、区块链、IoT、AI等数字科技手段,将古老的三坊七巷打造成了数字景区。

在此基础上,三坊七巷和高德地图共同推出了智慧景区服务,通过手绘地图,实景展现景点、酒店、风味餐厅、特色小吃、茶馆、咖啡厅、特色店铺、停车场、卫生间等吃、住、行、游、购、娱全方位服务信息,方便游客直观查找,一键导航到达。

在具有文化典故的景点,提供语音导览服务,帮助游客在游玩的同时,更好地了解三坊七巷沉淀上千年的文化底蕴。

通过高德地图智慧景区开放平台,三坊七巷管理人员可以监测景区实时交通路况,查看景区的实时游客人数、热度分布及未来游览趋势预测,从而做出更科学、更及时的管理决策。例如,当南后街有太多游客,而其他区域则游客较少时,景区可以通过高德地图发布动态消息,提示游客合理安排出游路线。

结语:跟着总书记的脚步,记住乡愁

出自:2018年CCTV4《记住乡愁》第五季

20年前,习近平应邀为《福州古厝》一书作序时,这样写道:“保护好古建筑、保护好文物就是保存历史,保存城市的文脉,保存历史文化名城无形的优良传统……” 三坊七巷的实践与探索既是文化遗产的保护、传承与利用,实际上也是一种社区再造,延续并重构着福州人的城市记忆,同时也在培养一种继承、兼容、开放、探索的城市精神。

2012年11月17日,三坊七巷成功列入中国世界文化遗产预备名单。此外,三坊七巷还荣获了2015年度亚太地区文化遗产保护奖、首批30条中国历史文化街区、国家5A级旅游景区、生态(社区)博物馆建设示范点等众多荣誉称号。

综合自:新华视点,福建发布,中国文艺网,中国城市规划,地道风物, 城市更新网等.

原文始发于微信公众号(规划中国):跟着总书记的脚步,看三坊七巷记住乡愁

规划问道

规划问道