1955-1960年,大学毕业及参加工作之初的经历

出生于1934年的邹先生,于1955年大学毕业。作为同济大学1952年院系调整后接受都市建筑与经营专业(城市规划专业的前身)3年教育的规划学子,邹先生毕业时和5名同学被授予“国家工程师”称号,并被分配到国家城市建设总局城市设计院参加工作,是极其幸运的。但与上一届同学(1953年提前毕业)相比,邹先生因晚两年毕业而未能赶上八大重点城市的核心规划工作。同时,由于1955年增产节约运动后修改城市规划、1957年开展反“四过”(占地过多、规模过大、标准过高、求新过急)运动,规划工作处于连年“挨批”的环境状况,一度情绪低落。

冯纪忠先生指导毕业设计课(1955年)

左起:邹德慈、冯纪忠、李锡然

大学时留影(1954年)

注:学生宿舍前

左起:魏祖基、邹德慈、夏宁初、李锡然、屈福森

参加工作之初(1955年前后)

注:北海公园,照片左上方依稀可见北海白塔

参加工作早期,邹先生先后参与集宁、绵阳、德阳和湘潭的规划,主持德阳总体规划工作,以及郑州、哈尔滨香坊、吉林四平等地的城市人民公社规划。

1961-1969年,规划事业“下坡路”上的幸运之光

1960年11月18日,第九次全国计划会议宣布“三年不搞城市规划”,城市规划事业遭受重创,开始走“下坡路”,规划设计项目停止,不少规划机构撤销,规划人员被大量压缩。在特殊的时代背景下,邹先生有不少时间投入到政治运动和劳动锻炼中。1960-1963年,邹先生参加了沈阳、抚顺、旅大、天津等城市煤气工程调查,以及承德城市和避暑山庄建设问题的调查。

中央城市规划研究院干部在大兴马各庄农场劳动自救(畜牧组,1962年8月)

左起:周润爱、邹德慈、刘学珍

资料来源:刘德涵提供

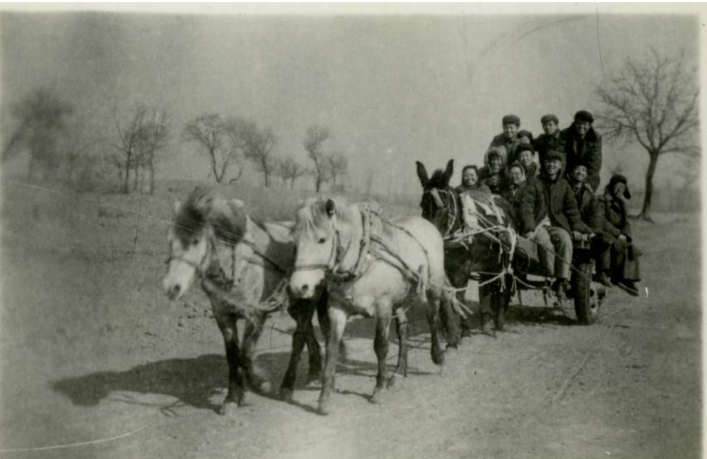

中央城市规划研究院干部乘马车下地劳动(约1962年)

注:在北京大兴马各庄办农场

前排左起:吴翼娟、周润爱、周杰民

第2排左起:董克增、邹德慈、赵垂齐、钱治国

后排(站立3人)左起:李锡均、徐道根、刘德涵

资料来源:刘德涵提供

1961年上半年,清华、同济、南工、重建工四校联合展开新中国第一本《城乡规划》教科书的编制工作,邹先生作为编写组秘书(联系人)参与其中,并承担部分编写任务,这对于邹先生科学规划理论和政策水平的学习和提升起到了很大作用。

1964年,中央城市规划研究院被撤销建制,新中国城市规划事业发展再次遭受重创,许多规划师离开了城市规划工作战线,此时邹先生则幸运地被调入国家经委城市规划局工作,后转入国家建委城市局、政策研究室和党组办公室等,开始政策研究和文书写作。期间的代表性工作是两次赴大庆蹲点调研,邹先生参与撰写的报告《大庆建成工农结合城乡结合的新型矿区》受到中央领导重视并在《人民日报》头版发表(1966年4月2日)。1966年2月,邹先生光荣地加入了中国共产党。

1969-1979年,脱离规划岗位的磨炼

1969~1974年,邹先生35~40岁期间,先后被下放到国家建委在江西清江和河南修武的“五七干校”。这段经历让邹先生感悟到“懂得一点政治,特别是中国的政治,了解中国的工人和农民,应该是中国规划师的一门必修课”。期间,邹先生曾参与江西省清江县上阳水库施工图设计、大坝及放水建筑物的建筑设计。

1974~1979年,邹先生40~45岁期间,在交通部第一航务工程设计院(天津)工作,前3年搞一航院的基建工作,后3年在土建室搞建筑设计。邹先生在同济大学学习时就喜欢建筑,他在天津工作期间苦下功夫,经过几年的勤奋努力,基本掌握了建筑设计的“全过程”, 后任建筑专业组组长,曾负责交通部北戴河疗养院礼堂门厅改造设计、秦皇岛煤港扩建工程施工图设计等项目。邹先生最大的收获是城市规划的“施工图精神”:建筑施工图的尺寸以“毫米”计,图纸中的所有尺寸都要“交圈”,而规划图比例尺通常是千分之一、万分之一,容易“失之毫厘、谬以千里”,必须注重细节。

1979-1985年,重回规划战线时期

1978年3月,第三次全国城市工作会议召开后,城市规划事业逐步得以恢复。1979年3月,国家建委成立了国家城市建设总局以及其所属城市规划设计研究所(中规院的前身)。邹先生在1979年10月调回北京,在老一辈城市规划工作者中较早重回规划工作战线。当时他参加的代表性项目是天津震后恢复重建总体规划,具体承担市区、塘沽、汉沽等地区经济分析和总图工作。

1982年中规院恢复组建时,邹先生时被任命为经济所所长,他领导参与了三峡库区移民及城镇迁建规划,他们提出的移民补偿标准大大超过了原由水利部提出的标准,并最终被采纳,为三峡库区移民及城镇建设做出了重要贡献。1981~1982年,邹先生撰写出《城市发展依据问题的研究》、《中国国城市发展的回顾和展望》和《对于研究城市发展战略的几点认识》等重要论文,并与金经元先生开始合作翻译英国城市规划学者Peter Hall所著经典名著《城市和区域规划(第1版)》

1985年12月,邹先生51岁时被任命为中规院院长。邹先生治院的11年是中规院建制度、立框架、树品牌的开拓时期,他倡导提出的中规院“院风”——求实的精神、活跃的思想、严谨的作风,得到部领导的同意,并传承至今。邹先生非常重视青年规划师国际化学术交流能力的提升,在他的倡导下,中规院输送十余批青年规划师赴英国短期培训,被称为规划界“黄埔军校”,这些人员中的很多人后来陆续成为中国城市规划事业的中坚力量。

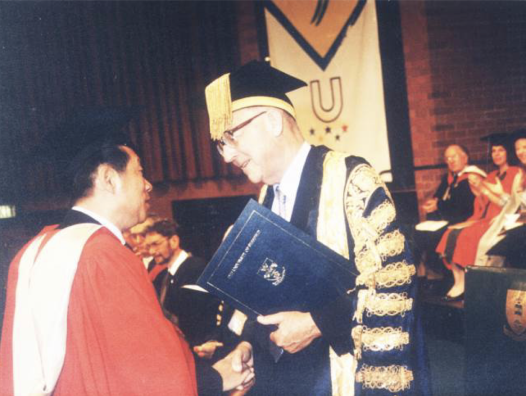

1991年7月,英国谢菲尔德大学授予邹先生荣誉博士学位,这是该大学百余年来第一次授予中国学者此种荣誉学位,也是该大学城市规划系第一位荣誉博士。2003年12月,邹先生当选中国工程院院士。

被授予英国谢菲尔德大学荣誉博士学位(1991年7月)(左)

与英国谢菲尔德大学教授合影(1991年7月)(右)

和邹家华副总理亲切握手(1993年)

左起:王凤武(左1)、邹德慈(右2)、邹家华(右1)

“一五”时期城市规划工作者相聚留影(1994年)

注:1994年10月,中国城市规划设计研究院院庆40周年

左起:周干峙、夏宗玕、任震英、曹洪涛、侯仁之、王文克、邹德慈

广大青年规划师的启迪

回顾邹德慈先生的青年时代,他经历了许多坎坷,如果以城市规划专业视角来看,一生中最宝贵的青年时光(30-45岁,1964-1979年)几乎全被浪费掉。但是,不同的时期邹先生也有许多幸运之事,这与他本人的能力和特长等息息相关,如活跃的思维、研究和写作能力、规划理论和规划政策的“多面手”等。在面对各种坎坷与不幸时,邹先生始终保持随和的性格和坚强的意志,从容应对、宠辱不惊,经过艰苦的磨练,加上努力拼搏,最终迎来个人命运的转折,也为我国的城市规划事业做出了重要贡献。正所谓:苦难兴邦,也造就人物,而性格则决定命运。

邹先生青年时代的人生经历是新中国第一代城市规划工作者的一个缩影,其他规划前辈的经历也大抵如此,命运多舛。这对广大青年规划师的重要启示在于:规划事业发展有起有落属于正常现象,应当以平常心正确对待近期工作中的一些挫折和不顺,同时注意加强学习,及时调整自我,在逆境中不迷失自我,善于思考应变,坚持、努力、拼搏,再坚持、再努力、再拼搏,终将走出灰霾,迎来曙光。

供稿 | 俞静、张硕、王睿珺

编辑 |宣传办

本发言文稿经发言人本人确认

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):【同济规划学科百年系列】李浩 | 青年时代的邹德慈先生

规划问道

规划问道