【作者简介】

陈琳,同济大学建筑与城市规划学院博士研究生,上海市城市规划设计研究院,土地资源和乡村规划首席规划师,城市规划三所所长,高级工程师

沈高洁,上海市城市规划设计研究院,规划总监,工程师

提要

上海乡村地区是超大城市发展的稀缺资源和城市核心功能的重要承载地,在“卓越全球城市”目标指引下,正迈入高质量发展的历史新阶段。面对乡村全面振兴的新形势和自然资源全域全要素管理新要求,乡村规划和资源管理的思路需随之转变。回顾上海郊野乡村地区规划管理体系构建和演变过程,总结近十年来上海郊野地区空间规划管理经验。重点阐述上海响应国土空间规划改革新要求,为保障“上海2035”总体规划有序实施和精准落地,以传导落实各级国土空间规划为目标,以行动为主线,开展衔接管理需求的全域、全要素郊野乡村地区空间规划实践和治理路径探索。上海建立了“郊野单元村庄规划+全域土地综合整治+国土空间用途管制”三位一体的郊野地区空间规划的统筹和实施平台,实现工作流程优化、各方资源整合、乡村风貌提升和全过程动态管理,为超大城市郊野乡村地区空间治理和规划管理提供创新思路和经验借鉴。

关键词

郊野单元村庄规划;全域土地综合整治;乡村空间治理;国土空间规划

国土空间规划体系构建是促进国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分,村庄规划则是推动乡村空间治理的重要工具和手段,其核心价值观是生态文明思想指导下的高质量发展。2019年以来,国家先后出台多个文件,明确要求加快推进村庄规划工作,立足乡村土地制度、经济体制特点和治理方式的差异,编制“多规合一的实用性村庄规划”,对乡村地区的空间发展权做出安排,村庄规划是推动乡村空间治理的重要工具和手段。上海市自“十一五”以来,始终将推进“城乡一体化”作为全市的重点战略。作为全国改革开放的排头兵和创新发展的先行者,上海结合国家各阶段改革要求和本地发展现状,坚持规划引领地区建设发展的创新实践和路径探索。

1 顺应时代发展的上海郊野乡村地区规划管理特点

上海的村庄规划和空间治理经历了从无到有、从粗放到精细的蜕变过程。党的十一届三中全会以后,伴随着改革开放,上海处于经济体制改革推动农村工业化阶段,尚未建立乡村规划管理体系,以土地利用规划为主导,城市无序蔓延和工业化使乡村和城市的边界日益模糊。直到2008年《中华人民共和国城乡规划法》确立了村庄规划的法定地位,全国各地开始探索乡村地区的规划方法并建立管理体系,上海开创性地提出集建区外全域划定“郊野单元”概念,将涵盖生活、生产和生态空间的郊野全域作为规划编制对象,协调开发与保护的关系,为日后构建具有上海特色的郊野地区空间治理体系奠定了基础。

随后,上海逐渐构建了以郊野单元规划为龙头,推动集建区外郊野乡村地区长远发展的空间治理模式,经历了基于土地整治专项规划的乡村地区“两规合一”规划管理和编制方法,多规合一的“土地整治+郊野地区”的综合性发展规划,统领乡村保护、开发、建设、整治工作,以及全域、全地类管理的乡村建设详细规划阶段,有三方面特点具有实践创新意义。

1.1 以乡镇全域国土空间作为规划对象

早在2010年《上海市土地利用总体规划(2006—2020 年)》获批的同时,上海就启动了各区土地整治专项规划,以传导落实耕地保护任务。凭借上海规划和土地两局合并的制度优势,着手研究基于土地整治专项规划的乡村地区“两规合一”规划管理和编制方法,率先提出将按照镇域行政边界划分“郊野单元”的概念,实行郊野地区全覆盖网格化管理。上海率先探索了村庄规划的全域视角,具有三方面实践指导价值。首先,郊野单元村庄规划以镇域为单位编制,有利于统筹城乡发展,跨村资源整合,改变城乡分治的局面;其次,开创性地整合了土地规划的农用地整治和城乡规划的农村居民点整治内容,几乎涵盖镇域国土空间全部地类;最后,通过郊野单元的网格快速实现乡村地区全域的规划覆盖,传导落实上位规划指标,形成乡村地区发展的空间框架基础。

1.2 以土地政策作为规划实施的核心工具

为统筹应对城市建设用地资源紧约束和超大城市可持续发展的综合要求,上海开始严格限制建设用地增量并大力推进乡村零星低效工业用地减量化,探索依托城乡建设用地增减挂钩的农民集中居住。郊野单元规划的核心任务从耕地整理复垦向推动建设用地减量化和合理布局生产、生活、生态空间拓展,规划目标更加多元,规划内容也逐步丰富。为实现建设用地“负增长”和乡村“精明收缩”的目标,上海郊野单元规划紧密衔接土地管理制度,在“五量调控”指导思想下建立空间奖励机制,灵活运用“拆三还一”“有条件建设区”等土地管理政策工具,在上海从增量发展向存量发展的管理转型中,以及在盘活郊区低效土地资源的过程中,发挥了重要的作用。

1.3 以土地整治作为规划落地的实施平台

郊野单元规划创建之初即是面向实施的规划。国务院批复的“上海2035”总体规划明确将郊野单元规划定位为实施性规划。土地整治是郊野地区规划实施不可或缺的政策工具,与规划“二位一体”发挥了整合各方资源、统筹各类项目的实施平台作用。自2011年开始,上海设立了市财政专项资金,专款用于市级土地整治项目,以保护耕地和整理复垦为主要目标,优化土地利用结构和农业生产布局。截至2021年,打造了8 座郊野公园, 完成了12 万亩(80 km²) 的低效建设用地减量化,补充耕地33万亩(220 km²)。

2 当前上海市郊野乡村地区面临的主要问题和挑战

截至2020 年,上海陆域面积6833 km²,共有9个涉农区108个涉农街镇。上海郊野及乡村地区面积约4000 km²,占市域面积约58%。上海农业仅占GDP不足1%,居住在农村的常住人口为266.15万人,约占总人口10%。

2.1 乡村发展面临诸多挑战,但拥有无可比拟的潜在市场

当前,上海乡村发展仍面临诸多综合性和系统性问题。一是城乡二元现象依然突出,据统计,上海农民人均可支配收入仅为3.49万元,城乡收入比高达2.2,人口结构失衡,农村人口流失严重,老年人和小孩留守现象普遍。二是土地利用效率不高,耕地碎片化,同时超大城市的乡村还承担着保障粮食安全、保护生态环境和低效土地减量化等多重任务。三是区域发展不平衡,城市和乡村、近郊和远郊因土地级差造成资产性收入差异巨大,远郊出现了“灯下黑”。四是乡土风貌特色挖掘不够,虽然上海的乡村自然资源禀赋没有江浙优越,但也拥有江南水乡的空间特色和丰富的农耕文化,依然可以成为乡村的灵魂,但却缺少足够的挖掘和展现。

然而,从区域一体化视角来看,上海市乡村地区拥有无可比拟的市场优势、要素优势和重大战略优势,未来可服务超7000万人、人均GDP超2万美元的上海大都市圈潜在消费群体。由此,上海的乡村地区是“超大城市的稀缺资源,城市核心功能的重要承载地”,亟待找准适合超大城市乡村的功能定位和差异化发展的路径和模式。

2.2 乡村资源要素丰富多元,但空间治理方式有待创新

与城市相比,上海市乡村管理水平和治理能力仍有待提高。乡村麻雀虽小五脏俱全,郊野乡村地区用地类型和资源要素多元,具有第三次国土调查全部的12个一级地类(图1),但以往的规划和管理对象仍主要聚焦建设用地,导致乱占耕地建房、大棚房、擅自填埋坑塘、占用林地等违法现象频发,由此对农用地和未利用地还需要进一步统筹。

图1 乡村地区12 种一级地类

此外,乡村地区涉及管理部门众多,多头管理矛盾突出,规划实施过程中经常面临资金难以统筹、空间不能落地的尴尬境界。条块管理联动弱、责权不清、底图底数不统一导致按照国土空间规划编制的新要求,一个镇内田水路林村底数相加超过了该镇开发边界外总用地规模,亟待统筹协调。

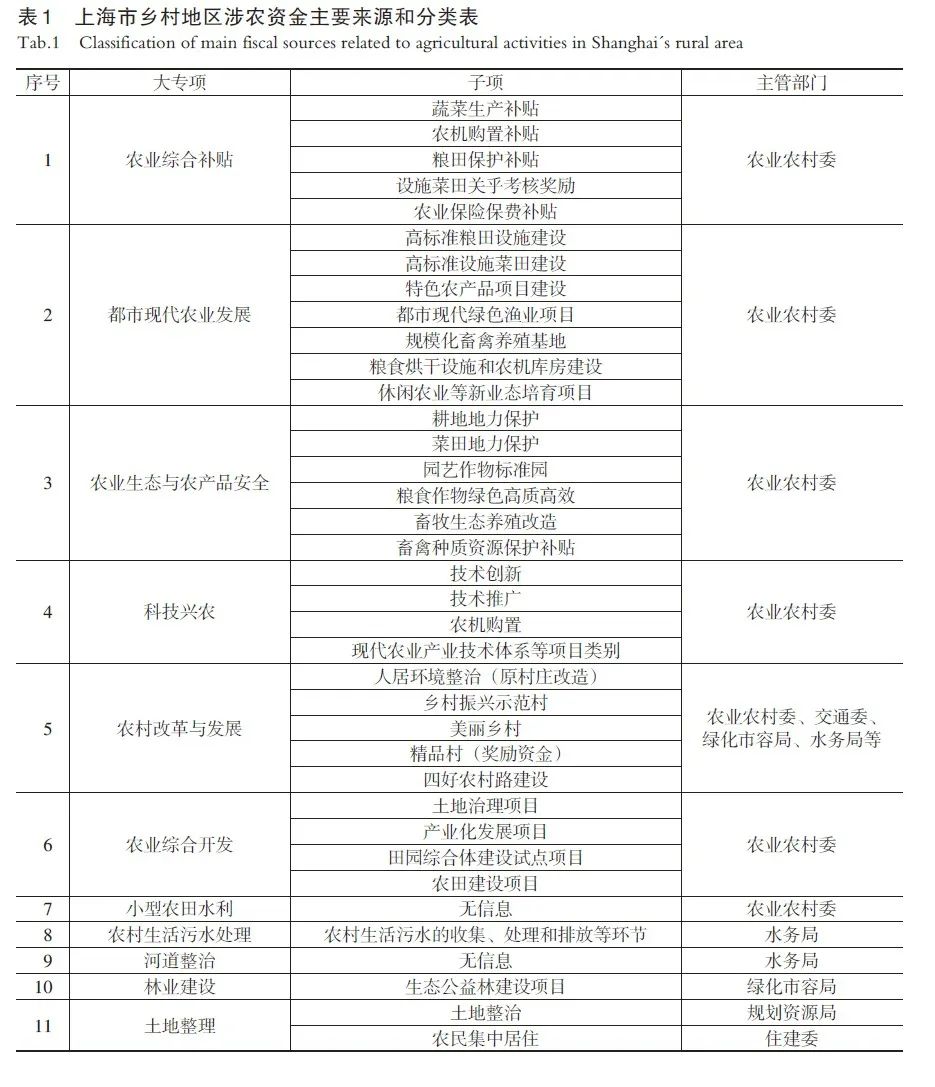

条块分割同样导致财政资金集成度不高、效率低下。尽管涉农财政预算充沛(据不完全统计,2019年全市11个涉农专项资金超过百亿元),但涉农资金投入渠道丰富(表1),跨部门统筹使用难度较大,市区财政“撒胡椒面”导致的资源浪费与镇村财政的捉襟见肘形成了鲜明对比。此外,财政支配权和话语权的高度集中也造成基层政府主观能动性难以调动,村民主体性难以体现,亟待统筹安排、聚合发力,提高效益。

综上所述,上海的乡村与城市空间上高度粘连,但依然具有农村社会、经济、文化和空间的典型特性。鉴于乡村地区空间多元、价值多元、治理多元,村庄规划必然面临多重现实困境,因此应对新发展阶段的新要求,不能简单套用城市地区空间治理的思路和方法,需要以村庄规划为依托,构建一套适用于乡村发展,好操作、易实施,并可融入国土空间规划体系的空间规制工具。

3 新时期面向行动的郊野乡村地区规划和管理方法探索

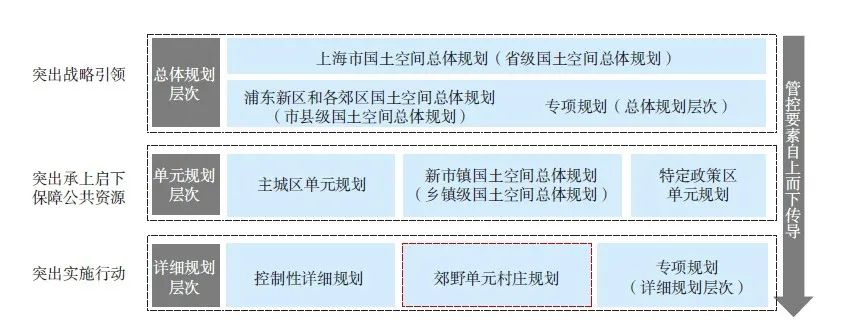

上海市积极响应国土空间规划改革的新要求,建立了国土空间规划和实施监督体系,明确了以耕地保护为核心的用途管制制度。结合全域土地综合整治工作的开展,上海开始探索郊野地区乡村空间治理的行动路径,以保障“上海2035”总体规划的有序实施和精准落地。针对乡村地区面临的现状问题和挑战,进一步明确“村庄布局规划(总体规划层次) —郊野单元村庄规划(详细规划层次) —村庄设计(项目实施层次) ”等3个层次的乡村规划管理体系,强化对自然与生态资源保护和乡村风貌引导,成为统领乡村保护、开发、建设、整治的综合性规划。截至2020年,上海全部87 个镇的村庄布局规划全覆盖,95%的郊野单元村庄规划获批。

图2 上海市国土空间规划体系示意图

3.1 上海郊野乡村地区空间规划和管理的新思路

郊野单元村庄规划作为上海乡村空间治理的核心,是国土空间详细规划层次的综合性实施规划,是开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可和进行各类建设等的法定依据,是资源统筹协调、项目计划保障的有行动的规划。郊野单元村庄规划围绕空间优化、资源整合和价值提升等三大综合目标,以全域土地综合整治为实施保障,以国土空间用途管制为管控手段,是适应上海乡村发展新阶段的创新性实践。

3.1.1 多规协同治理,搭建乡村地区空间资源的整合平台

上海郊野单元村庄规划目的是搭建乡村地区空间资源的整合平台,力争各管理主体能够围绕统一的发展目标,制定清晰的行动方案。强化规划资源部门对于空间资源的统筹协调作用,打破藩篱跨界融合,凝聚共识、聚合项目、整合资金、平衡空间、调和时序,搭建多方协同、合作共建的行动平台,将“规划蓝图”转变为指导实施的“施工图”。以郊野单元村庄规划为平台引领协调各专项规划,突出全域性、整体性、系统性和可实施性,以镇为单位整合空间资源要素,破解条块分割、各自为政的空间统筹矛盾,通过空间资源的整合与再分配厘清各部门责权,划定管理边界,有利于形成政策合力,整合各方资源。

3.1.2 精细化管理,明确乡村地区国土空间的管制规则

上海郊野单元村庄规划的重要创新探索是紧密衔接国土空间用途管制。在统一村庄规划用地分类、规划精度、统计口径基础上,进一步明确各类空间资源管控规则,明确覆盖全域“生态、生产、生活”三类空间准入条件,以及全要素地类转换实施细则。按照“管什么、批什么、编什么”的原则,对全部管控要素按照用途管制强度分类分级,将各类建设用地、设施农用地、减量化用地和永久基本农田作为核心管控要素进行图则化表达和图斑化管理,为各种地类转换提供管制依据,有效遏制违法违规建设现象,加强了规划管控力度。

3.1.3 向实施延伸,整合适应乡村地区发展的行动指引

“上海2035”总体规划批复之后,规划管理重心转向实施。从编制实用性村庄规划的角度来看,需要做到能用、好用、管用。上海在实现开发边界外乡村地区规划全覆盖后,迈入精细化管理新阶段。进一步结合乡村特点,面向群众需求,破解政策瓶颈,强化规划与实施的衔接,面向行动开展郊野乡村地区规划管理创新,为镇村“手把手”提供行动指引,以期从理念到策略,从规划到建设,从制度到政策,从项目到资金,提供一揽子的乡村建设解决方案和全过程的空间治理应用场景。

3.2 上海郊野乡村地区空间规划和管理新路径

上海按照《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》的要求,建立了“郊野单元村庄规划+全域土地综合整治+国土空间用途管制”三位一体的规划统筹和实施平台。借助第三次国土调查基本完成、永久基本农田划定和用途管制规则确定的契机,上海面向行动,注重实施,在优化工作流程、统筹全域全要素、回应民生关切、村庄设计同步介入以及全过程动态管理方面开展了上海市郊野地区空间规划实践与探索,推动了城市开发边界外郊野乡村地区国土空间迈入精细化管理的新阶段。

3.2.1 优化工作流程,实现从“静态蓝图”向“过程行动”转变

优化工作流程是上海郊野乡村地区规划管理创新的重要环节,目的是明确各级政府和部门,以及编制单位等不同主体在各个阶段的具体职责和分工,实现凝聚共识,协同推进。由此,研究制定了“规划准备、规划策划、实施监管”等3个阶段,包含“项目遴选、项目策划、方案编制、方案审批、项目实施、监测评估”等6个步骤的管理流程。

项目遴选阶段,优先选择目标明确、资金集中、基层积极性高、可操作性强的区域作为试点,体现“按需”编制原则。项目策划阶段,转变“蓝图式”规划方法,通过梳理既有项目和建设需求,帮助乡村开展功能策划,通过部门座谈会和企业意见征询,对重点项目和新增项目达成共识。方案编制阶段的重点是促进多规衔接,以镇为单位整合农、林、水、路、市政设施等空间要素,破解条块分割、各自为政的空间统筹矛盾,统筹空间布局、平衡投入产出、安排建设时序,形成一张蓝图、一条行动路线、一个项目库。方案审批阶段,区政府确认规划方案的同时夯实项目实施主体和资金来源,切实形成“带项目、带时序、带资金”的行动规划。后续项目实施过程中,规划资源部门继续动态监测,评估实施成效,形成管理闭环。

3.3.2 统筹全域全要素,发挥全域土地综合整治行动平台作用

按照国土空间规划改革,统筹全域全要素空间资源的目标要求,上海着力探索从“多规合一”的“一张蓝图”向切实可操作的“行动路线图”转变的路径。以镇为单位整合农、林、水、路、市政设施等空间要素,整合土地整治、农民相对集中居住、林地建设、河道整治、高标准农田建设、减量化、公共服务和基础设施建设等一系列优化土地资源和空间要素配置的财政投资项目,同时结合规划目标和功能定位,对合理的市场化产业项目进行动态清单化管理。工作关键在于破解条块分割、各自为政的空间统筹矛盾,编制过程中要同步召开多个部门协调会议,如廊下镇先后召开20多次部门协调会,涉及10个委办局,解决8个矛盾点。

本轮郊野单元村庄规划与以往不同,力争实现“空间、资金、时序”等3个平衡。空间方面,在满足耕地总量和永久基本农田规模各增加5%的基础上,促进耕地布局集中连片,调和生态建设、耕地保护和产业发展之间的用地矛盾,提高空间利用效率。资金方面,平衡土地增减挂钩和建设整治投入的资金账,力争全口径整合涉农资金,引导财政资金依据规划精准投放,变“九龙治水”为合作共建,发挥资金集合的叠加效应。时序方面,聚焦近期建设,充分考虑耕地“先补后占”、河道“填挖平衡”等指标动态平衡要求,合理安排建设项目先后顺序,避免重复建设。

3.3.3 切实回应民生关切,聚焦产业落地、集中居住、服务提升

郊野单元村庄规划是乡村“产业兴旺、生活富裕”的重要空间指引。上海郊野单元村庄规划中要求聚焦农业产业,开展深入的企业调查,确定淘汰一批小散产业、提升一批低效产业、新增一批优质产业,通过整合闲散低效设施农用地,支持重大优质品牌农业产业项目落地,明确图斑和规模,如廊下镇郊野单元村庄规划按此流程,着重保障了松林养猪场、叮咚产后处理中心、蘑菇工厂等一批现代农业发展的空间需求,切实促进乡村产业振兴。

郊野单元村庄规划对于分类指导村庄布局,推动农民集中居住,引导开发边界外农村居民点有序撤并和相对集中,以及构建乡村社区生活圈,提升行政、养老、医疗、公共交通、文化、农技服务等公共配套均做出具体安排。松江泖港镇充分考虑农民意愿、基础设施配套建设和各种刚性管控要素,在编制过程中实现项目实施立项与减量化立项同步,明确实施主体、时间和考核指标,切实保障了规划的可操作性。松江区泖港镇充分征求村民意愿,聘请专业设计团队进行农房设计, 农民宅基地面积由16.95 hm² 缩减至11.53 hm², 净建减量32%。通过构建乡村社区生活圈,提升公共配套水平,黄桥村的综合事务服务中心在满足本村需求的同时,还考虑面向周边行政村提供服务,如该村的村民大食堂等功能也为产业区提供服务。

3.3.4 村庄设计同步介入,保护乡村空间肌理,塑造特色村庄风貌

针对上海目前乡村地区设计水平参差不齐、设计“重建筑、轻环境”、缺乏整体性、城市设计手法烙印深、盲目追求节地率等普遍存在的问题,上海将村庄设计纳入郊野单元村庄规划,并作为重要组成部分及对二维国土空间规划的有益补充,与郊野单元村庄规划共同完成村庄的全域规划和整体设计,指导乡村三维空间的综合整治。

在具体的实践中,鼓励引入高水平建筑、景观、艺术设计团队,秉持“不掩饰,略修饰”的原则,尊重乡村历史空间格局和建成环境及自然地脉和生态特质,挖掘文化内涵,提炼文化元素,从“村域、村落、建筑”等3个层次开展村庄设计。充分利用传统营造技艺和乡土自然材料,将更多美学元素、艺术元素应用于乡村设计中,塑造特色空间,体现上海乡村独特的气质和韵味。如泖港镇在开展胡光村和腰泾村村庄设计时,深入考虑本地建筑的形制和文化元素,挖掘并尊重村落自然生长肌理。同时,在满足节地率的前提下,精准划定供地边界,优化布局,摆脱了以往农民集中安置点“兵营式”布局的套路,让村庄更加有机地和自然融为一体,进而提升乡村的美学价值。

3.3.5 全过程动态管理,注重刚性管控兼顾弹性适应,建立常态化更新机制

面向行动的郊野单元村庄规划不是“一张蓝图”管到底或“一锤子买卖”,实则是一个长期动态更新的开放式蓝图。规划编制内容紧密衔接国土空间用途管制,将管制内容通过图则形式简明扼要地表达,便于规划管理者依规审批。城市开发边界外采用分级分类的管制方式,除建设用地和农业设施建设用地需要进行“规划管理”外,其他用地类型主要适用“规则管理”,规划只提出引导性布局。此外,将国有建设用地、集体建设用地和农用地全部纳入全生命周期管理,建立全生命周期监管信息系统,推动自然资源有效保护和高质量利用。

刚性之余,为适应乡村建设项目不确定性大,调整频繁的特点,郊野单元村庄规划也预留了一定的弹性。一是经营型用地性质只分到商业服务业等一级类,给三产融合的新业态留出空间;二是在建设方案未明确阶段可通过定容量、定位置和定规模等方式预留布局和用地适度调整的可能性;三是放宽规划实施的弹性,对于设施农用地、服务民生的公益性项目或其他建设用地的小幅调整,可通过实施深化程序在建设项目审批阶段直接更新图则,无需调整规划;四是针对独立的单一建设项目开辟郊野单元村庄规划专项通道,允许通过简易程序对规划进行局部调整。

4 结语

上海紧紧围绕空间优化、资源整合和价值提升等三大综合目标,探索以行动为导向的郊野地区空间规划新路径。以泖港镇、廊下镇、建设镇等多类型试点为依托,以问题为导向,因地制宜探索差异化的解决方法,验证了上海郊野地区行动规划引领的超大城市乡村振兴路径,坚持“在空间优化中寻找价值、在空间设计中提升价值、在资源统筹中创造价值”,促进用地布局融合、空间复合、功能集聚。

上海通过确定“行动路线”、制定“行动规则”和搭建“行动平台”,探索了符合超大城市特点的郊野地区空间治理模式,为超大城市“乡村振兴”提供系统性解决方案。全镇域统筹规划、项目、资金和时序,协调各类空间要素,策划安排各类建设行动,整体推进项目实施,全力推动郊野乡村地区的规划资源管理水平和管理能力的全面提升,推动市、区、镇、村上下协同、密切配合,涉农部门握指成拳,形成合力,为促进乡村空间治理现代化提供支撑。

展望未来,郊野地区乡村发展具有不确定和多样性特点(如上海试点的廊下镇为产业发展型、泖港镇为民生导向型),未来呼应“低碳绿色发展”新趋势,响应“人民城市”新理念,结合“智慧智能”新技术应用等,在上海卓越全球城市建设目标指导下,可因地制宜持续探索多样化试点和差异化示范,持续推进绿色低碳型、生态修复型、风貌保护型等试点,为全国提供超大城市郊野地区乡村空间规划和治理的上海样板和经验。

(感谢上海市城市规划设计研究院党委书记、副院长熊健的支持,以及上海市规划和自然资源局乡村处顾守柏处长的指导。感谢上海市城市规划设计研究院骆悰、葛岩、殷玮、何京、侯晓晖在本文写作中给予的协助。)

本文引用格式:陈琳, 沈高洁. 郊野地区空间规划:面向行动管理的上海创新实践[J]. 城市规划学刊, 2022(2):90-95. (CHEN Lin, SHEN Gaojie. Spatial Planning in Rural Area: Innovative Practice of Action-oriented Spatial Management in Shanghai[J]. Urban Planning Forum, 2022(2): 90-95.)

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章 欢迎在朋友圈转发

识别二维码 订阅本刊2017-2021年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊upforum):【文章精选】郊野地区空间规划:面向行动管理的上海创新实践 | 2022年第2期

规划问道

规划问道