●

大湾区的文脉之魂

— —大鹏所城新版文物保护规划

● 申报部所:遗产保护与城乡发展五所

● 项目地点:广东省深圳市

● 完成时间:2021年11月

在拱卫着珠江口世所罕见的绵久、密集的海防遗产群中,大鹏所城是扼守于左翼的一座坚实堡垒,这里完整记载着中国明清时代的海洋军事防范体系,见证了600年来粤港澳地区文化历史的交融。大鹏所城架起了粤港澳地区血脉相连的文化桥梁,于2021年完成大鹏所城文物保护规划,守护并涵养着这里同宗同源的文化传承。

2017年11月以来,清华同衡遗产中心遗产保护与城乡发展五所开展了《全国重点文物保护单位大鹏所城文物保护规划(2021-2035)》(以下简称“21版保护规划”)的编制,以应对文物保护与活化利用中日趋复杂的保护管控需求,并响应粤港澳大湾区文化建设的重大任务。

项目历经近4年反复打磨、多次协调沟通,于2021年11月编制完成,征得当地各相关部门同意,并顺利经国家文物局审核、广东省人民政府批准,于2021年11月5日,由深圳市人民政府正式公布实施。同时,成为推动传承海防文化、加强深港地区文化遗产交流合作、协助增强港澳同胞认同感与凝聚力的典范之作。

一

大鹏守御千户所城,血脉相承文脉相通

大鹏所城,全称“大鹏守御千户所城”,始建于明洪武二十七年(公元1394年),距今已有620余年历史,是明清两代中国海防的军事要塞,有“沿海所城,大鹏为最”之称,具有重要的历史价值、艺术价值、科学价值和社会价值。

清·嘉庆舒懋官《新安县志》大鹏所城平面图

大鹏所城自明初建城以来一直担负着深港地区的海防安全守卫,多次抵御和抗击了倭寇、葡萄牙和英国殖民者的入侵,具有极高的文物价值,在科学、艺术、社会文化等方面都是明清时期海防建设的突出代表。

1. 科学价值

大鹏所城隐于大亚湾的大鹏北半岛上,三面环山,地势险要,前有龙歧海澳可停泊战船,后依排牙山后惠州大后方,科学的选址营建为海防提供了强大保障,体现了明清海防军事设施的技术发展水平。

大鹏所城的选址布局体现了《考工记》《管子》等著作中的营城智慧,建设中采用的三合土、灰塑等工艺体现了具有东南沿海特点的营造技术,是古代中国城池建设手法在海疆环境中的创新发展、与海洋防御结合的典范。

2. 艺术价值

大鹏所城的设计多出于军事功能需求,包含便捷的十字主街、均匀的街巷肌理、紧凑的布局、居于统帅地位的衙署建筑群等,于质朴简洁中展现出庄严、震慑的美学效果,体现了海防卫所秩序森然、简约务实的营造风格。

大鹏所城表现出和谐古朴的岭南聚落风貌,被评为深圳八景之首,其建筑的外观造型、空间氛围、色彩搭配、工艺手法等具有鲜明的风格韵味,丰富的装饰细节,体现了岭南地区传统民居的建筑美学。

3. 社会文化价值

文化和旅游部及国家文物局高度重视大鹏所城的保护和利用工作,多次莅临考察。2017年,时任文化和旅游部部长雒树刚强调“大鹏所城是深圳重要的文化瑰宝,要处理好保护与传承的关系,做好大鹏所城及周边地区的开发利用。”2020年,胡冰局长等领导再次充分肯定了新区的文物工作,要求文物保护单位、文物保护工作者进一步落实责任,在继续做好文物安全工作基础上,开展文物保护和利用工作。同时,广东省、深圳市、大鹏新区高度重视大鹏所城的保护与利用工作,积极推进相关工作。曾入选广东省文物古迹活化利用案例,2019年1月25日特举办“聚焦海防文化遗产共襄湾区文化协同”论坛,2019年11月举办了跨界文化遗产保护座谈会。

大鹏所城是深港地区的历史标志、当地社会与文化的重要渊源,也是本区域优质的文化资源;大鹏所城的保护与文化弘扬有助于深圳城市的追根溯源,增强文化认同感和民族自信,也为深圳东进、建设粤港澳大湾区等区域重大战略提供了助力。

二

整体保护永续传承,筑牢信念惠及民生

“21版保护规划”是以全国重点文物大鹏所城建筑群及其相关历史环境为保护对象的文物保护总体规划,是大鹏所城文物保护工作的法律依据和法规性指导文件。

1. 规划原则

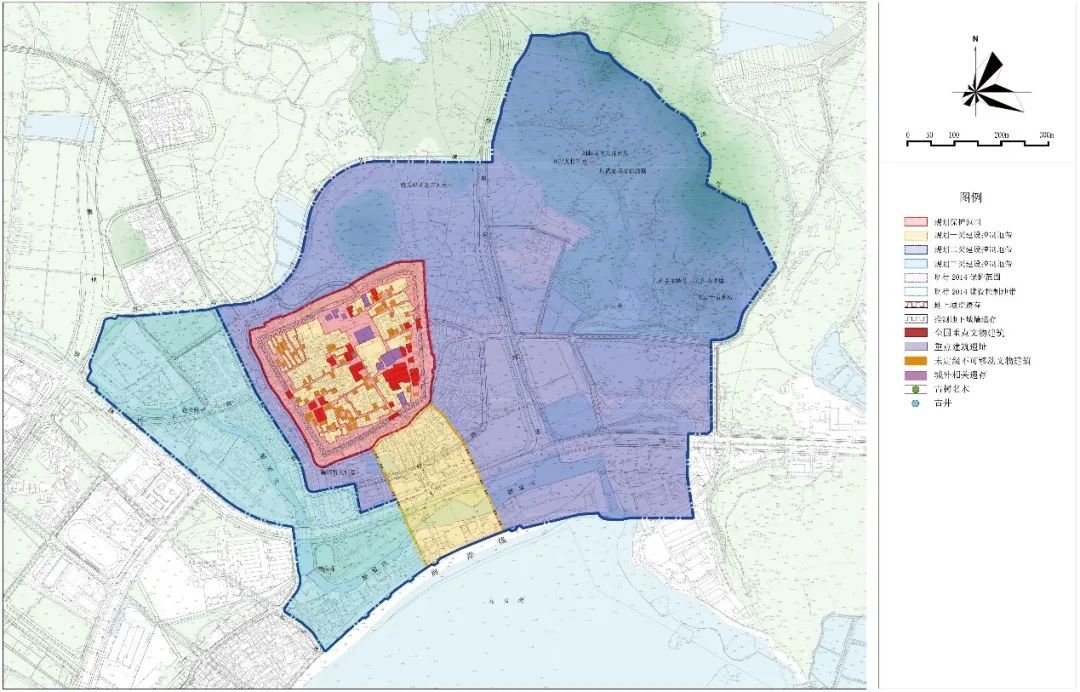

2. 保护区划

依据《中华人民共和国文物保护法》,本规划保护区划分为保护范围和建设控制地带。其中建设控制地带分为:一类建设控制地带、二类建设控制地带、三类建设控制地带。

保护范围:从原先的涵盖所城范围、城外相关遗存、周边村镇调整至包含21处全国重点文物建筑、73处未定级不可移动文物建筑、城墙遗址和城壕遗址、重点建筑遗址、历史街巷等。

建设控制地带:其东边界、南边界和北边界基本与原建控边界基本相同,根据山势地形、2018海岸线以及规划道路具体划定,西边界根据鹏飞路和鹏坝路最新道路红线划定。

最终公布保护区划

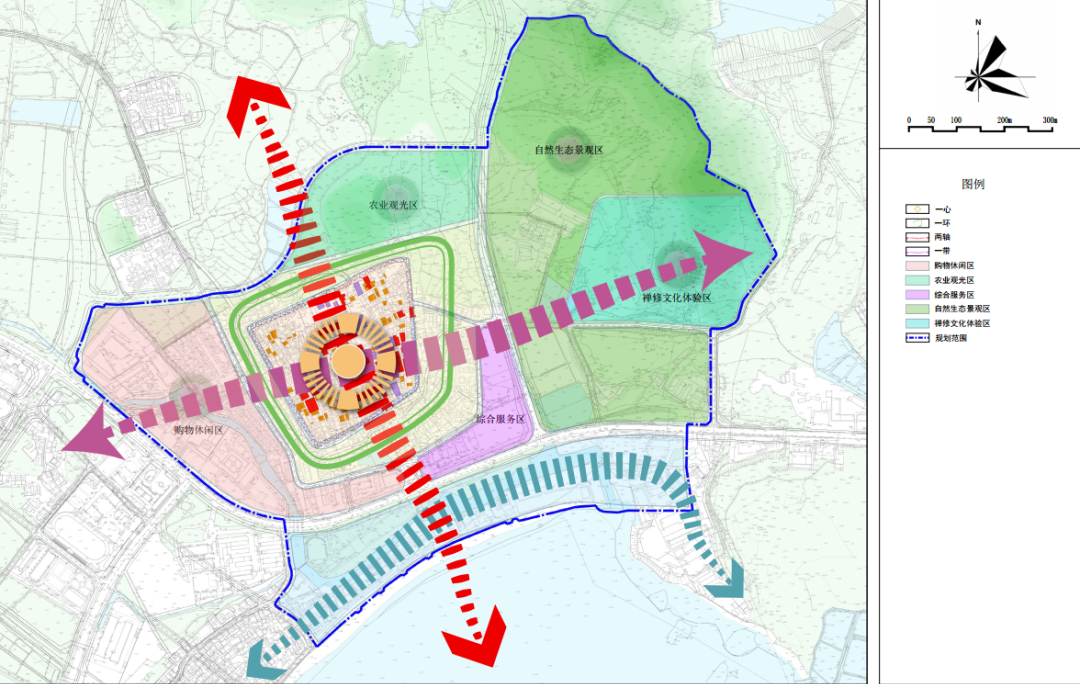

3. 片区展示结构

为充分挖掘大鹏所城的相关历史文化,传承海防文化,加强深港澳明清海防遗产交流合作,不断增强港澳同胞的认同感与凝聚力,规划一心、一环、一带、两轴、五区的空间格局。

展示结构规划图

4. 建筑价值分析

综合建筑质量、建筑风貌、建筑层数、建筑年代及建筑功能分类情况,将城内建筑价值分为三类,分别为价值一般的建筑、价值较低的建筑及破坏性建筑。

价值一般的建筑:此类建筑具有地域传统特色,能反映所城一定时期的历史特色,与古城风貌协调性较好。

价值较低的建筑:此类建筑无区域建筑特色,仅在体量、形式、建筑外立面色彩上与所城传统风貌基本一致。

破坏性建筑:此类建筑为破坏古城格局的建筑,大多是80年代后建设。

建筑价值分析图

5. 展示利用规划

-

明清海防主题展示区:结合大鹏粮仓、赖恩爵将军第、城隍庙遗址等建筑和遗存,植入海防文化展示功能;

-

红色主题展示区:依托刘黑仔故居、纪念馆等抗日英雄故居,丰富展示方式,宣扬鹏城村的爱国主义精神;

-

特色美食体验区:结合东北村现状餐饮业态,并加强地区非遗的融合,形成特色餐饮和文化体验区;

-

特色民宿体验区:利用西北村各类闲置民居,进行风貌修复,打造精品古城民宿区;

-

创意鹏城艺术区:依托西南村分布的将军府第等建筑,打造文创展销、研学聚集区。

城内展示分区及游线规划图

三

衔接协同保护发展,更新跨界活化利用

与上一版保护规划(2020年到期)相比较,“21版保规”的主要优势明显,体现在以下三个方面:

一是基于价值综合研究,广泛征集专家意见,明确大鹏所城保护对象的构成体系,包括军事防御体系、海防指挥管理体系、驻防后勤支撑体系以及其他保护对象。

二是基于保护对象的认定,兼顾活化利用与社会发展实际需求,合理调整保护区划。首先,根据国家文物局意见,保持保护区划总体规模不变;其次,点线面结合,将城内各类等级文物、城内街巷、重要遗址纳入保护范围,实施严格保护;再次,对城外建设控制地带进行分级管控、分类施策,助力片区基础设施项目加快推进。

三是落实与最新国土空间规划、城市总体规划、历史文化名村等相关规划的有效衔接与协同,各司其职,相互配合,确保规划实施可行性。

《全国重点文物保护单位大鹏所城文物保护规划(2021-2035)》的公布实施,对于提升大鹏所城文化遗产保护以及片区经济、社会发展,具有双重推进意义,标志着大鹏新区文物工作迈上新台阶。

一方面本规划对大鹏所城及相关遗存、历史环境提出切实可行的保护措施,保护大鹏所城全部价值载体的真实性、完整性,推进大鹏所城向符合国际遗产保护规范的方向发展;另一方面本规划结合片区相关规划,通过保护和保持当地传统风貌以及加强对文物价值的合理利用,对片区未来发展提升提供专业建议,在推动地方经济、文化发展等方面均将发挥积极作用。

编辑/排版|王淑芸

封面图/头图 | 郑慧晴

供稿|清华同衡 遗产保护与城乡发展五所

原文始发于微信公众号(清华同衡规划播报):传承大湾区的文脉精魂 | 大鹏所城新版文物保护规划

规划问道

规划问道