本文为中国城市规划设计研究院区域所孙建欣在“2021年度中规院学术交流会”上做的报告,感谢作者授权发布。感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

一

背景

贵州省毕节市乌江源乡村片区,国土面积148平方公里,包括28个村落,常住人口3.18万人。片区既是国家喀斯特石漠化治理重点区域,又是国家14个集中连片特殊困难地区之一,主要依靠外出打工实现脱贫。

2013年总书记考察贵州时首次提出了“守住发展和生态两条底线”要求,而时隔9年总书记重访贵州时又再次强调这一要求,并对化屋村所在的乌江源片区提出了更高的政治任务,即“积极发展乡村产业,让百姓家在门口就业”、“牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线”。

“保护和发展”的双底线是中规院由来已久的话题,十年前的《贵州省城镇体系规划(2011-2030年)》就探讨了生态制约下,“城镇化和城镇体系”与乡村脱贫之间的互动关系。而本次规划是自下而上地补充“乡村本地化发展”与乡村脱贫之间的关系。

二

生态底线

2.1 河谷地区喀斯特水土流失过程

乌江源片区处于河谷阶地,伴随地壳抬升和河流下切,形成了崖上、崖中、崖下3大阶地的地貌单元。喀斯特地区独特的地上地下二元水土流失过程造成了三大阶地生态系统特征、土壤肥力等较大的差异性:崖上地区受双重水土流失过程影响,肥力差,但遏制水土流失和治理石漠化方面作用巨大;崖中地区水土沉积和流失同步,所以土壤肥力居中,天然林和耕地分布在这一地带;而崖下地区,虽然地理面积小,但水土沉积带来了土壤肥力好,且垂直地带性带来了崖下2-3度的增温,极适宜林果业发展。

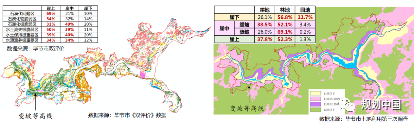

基于上述认识,规划基于30米高程数据识别并划分出崖上、崖中、崖下三个地理单元。受河流侵蚀堆积作用影响,崖中地带表现出南北岸差异,呈现北陡、南缓特征。结合双评价及土地利用关键类型分析,提出治理重点:崖上生态关键问题是石漠化及水土流失,耕地的翻耕加剧了水土流失,因而是冲突重点;崖中地带,北岸陡坡水土流失严重,林地提高服务效益,发挥固土保水作用非常关键。

2.2 崖上地区:石漠化治理及风险防控

针对崖上的石漠化治理和风险防控,规划分为2种情形处理:第一,在最严重和风险最高的区域,生态优先、有序推进生态退耕。针对已纳入国家退耕还林数据库但仍未退出的耕地(大多为25度坡耕地),加大退耕力度,以县域“进出平衡”方式逐步腾退。第二,在其他石漠化地区,民生优先,保障耕地规模前提下调整种植方式,降低生态扰动。结合中科院等学者相关研究成果,通过玉米-牧草间作等方式有效控制水土流失,通过玉米和绿肥作物轮作等方式提高土壤有机质改善土壤肥力,形成与贵州农业特点相匹配的国土空间调整对策。

2.3 崖中地区:水土保持及其高效利用

在崖中地带针对水土保持和水土流失易发的问题,尤其在陡坡地区加强林地修复,锚固水土。结合林地质量评价等专项工作,规划提出陡坡地区在林地低质量的区域加强幼林抚育、林相改造,提升郁闭度,培育复层、混交和异龄林;缓坡地区针对耕地破碎低效,加大农用地整理力度、提高耕地连片度,提高耕地质量。

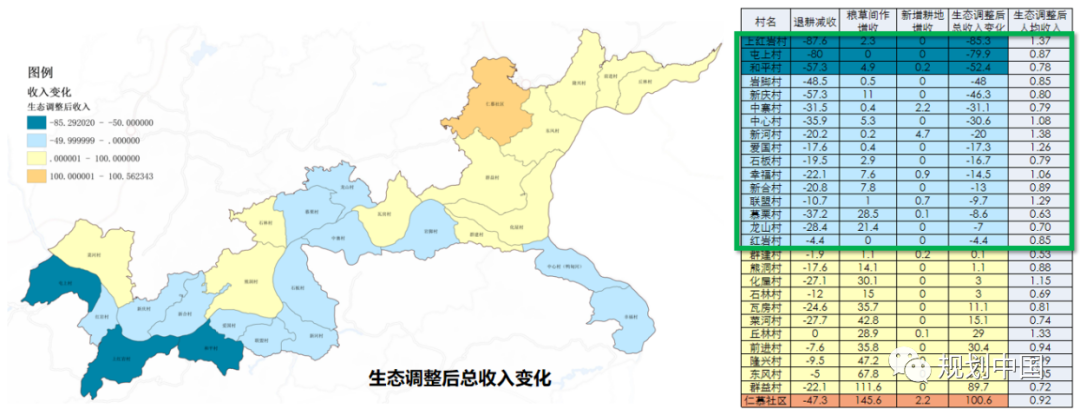

2.4 困境

在上述生态底线要求下,生态退耕和粮草间作的空间调整后,28个村庄中的16个村庄可能会面临收入下降情况。如何在守住生态底线基础上最大化地提高收入水平,守住发展底线,是规划需要解决的另外一个关键问题。

三

发展底线

贵州及毕节乌江源乡村片区传统上一直是依靠劳务输出、异地工业化实现收入增加。社科院《中国农村发展报告2021》提出了2035年全国农村居民人均可支配收入达4万元的预期,这也意味着在城镇化速度趋缓的后半程,乡村必须要正视本地化发展问题,找到内生造血机制,实现乡村振兴。

3.1 增收途径一:农林增收,从生态资源到生态产业

乡村地区最大特征就是林业、农业资源富集,因而如何释放林地的经济发展潜力是重要问题之一。通过国家林业局、林草局等政策文件梳理,规划提出发展林下经济、复合利用林地资源提高收入是兼顾生态保护与乡村增收的重要方法。按照《公益林管理办法》,一级公益林原则上不得开展生产经营,二级公益林适度开展林下经济和森林游憩,鼓励土地流转和出租。通过调研统计,单纯林地养护收益仅13元/亩,而林下经济的增收潜力巨大,例如皂角亩均收益约800多元/亩,园地类收益能搞,果树亩均收益为4000元/亩、枇杷约7000元/亩、蜂糖甚至可达1.5万元/亩,民生改善作用巨大。

基于上述思路,规划提出了分类处理方式:首先,针对既有林地提出了最大化引入林下经济的空间方案,即国家二级公益林以下的乔木林类型结合实际情况策划多类型的林下经济。第二,在退耕新增林地中,除生态极重要区坚持“生态优先”调为一级公益林(约30%)外,其他新增林地坚持民生优先,尽可能调整为二级及以下公益林,开展林地复合经营,并将上述思路反馈至修编中的林地保护利用专项规划。

针对崖下地区增加果园的国土空间调整方案进行多维价值评估。一方面,从民生带动效益出发,园地是耕地收益的8倍左右,且可通过兼业方式充分扩大农民就业。另一方面,从生态保护,尤其是防治水土流失角度比较,多年生木本植物的园地其固土效果更为突出。此外,考毕节整体耕地质量不高(耕地等别约12级),土地较为贫瘠(玉米亩产仅300多斤),且崖下小气候地区规模较小(约0.61平方公里),所以规划建议在县级国土规划重新调整中,崖下地区可适度调增园地增补,并通过县域进出平衡补充耕地。与“北陡南缓”的地理格局相对应,形成“北林南果”的农林产业格局。

通过第1轮调整后,收益有所下降28个村,实现了收益完全的增长,其中2个村庄林果增收200万以上。

3.2 途径2:旅游增收——景观资源到旅游产品

乌江源乡村片区也位于织金洞国家级风景名胜区、织金洞地质公园范围,因此将风景旅游资源转化为乡村旅游休闲发展动力也作为乡村地区增收的重要渠道。立足落实风景名胜区、地质公园、生态红线等多重保护要求,划定全域可开发区域和有条件开发区域,借助GIS开展景观资源可视化、可达性分析,常规性识别了旅游开发高价值地区。

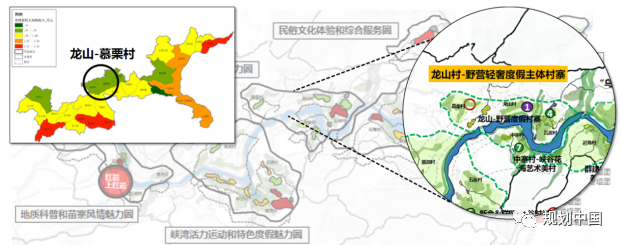

但规划也发现旅游开发高价值地区也往往也是乡村高收入地区,与脱贫要求并不匹配。针对这一难点,规划提出应发挥“雪中送炭”作用,在旅游开发中加入扶贫视角。第一,旅游扩散。挖掘、筛查有旅游潜力的低收入村庄,比如龙山慕栗,应对服务基础弱的情况,增补汽车营地等自驾游类型。第二,帮扶捆绑。总书记亲临的化屋村的旅游资源和政治名片效应非常强,尽可能把它与周边的两个收入较低的村庄进行整体策划和整合。基于化屋村在一级风景名胜区里的严格管控,我们提出“前游赏后服务”,尽可能扩大辐射带动范围。

第2轮调整后,在旅游收益带动下,收入增加200万以上的村庄预计能达到21个左右。但面向2035年农村居民人均4万的目标,仍有3/4村庄未达标。

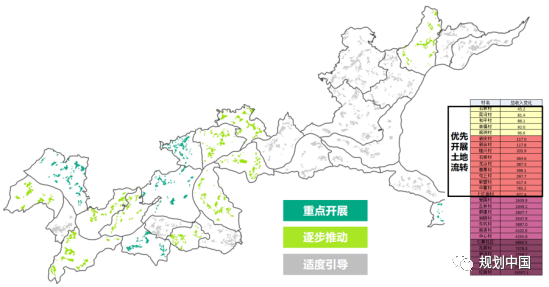

3.3 途径3:政策增收——农村土地资源资本化

除了经济手段,政策增收是规划提出的收入村庄收入增加的保底手段。针对前两轮调整后低收入村,通过设置土地减量流转的村庄优先序,促进村民财产性收入增加。运营中的化屋村“花都里”民宿,就是以“5221”合作模式展开,50%投资方占股、20%运营公司占股、20%农户持股、10%村集体占股,实现了多方共赢的局面。此外,精准识别“富余劳动力大村”,定向加强劳务输出力度,就近参与旅游服务业,提高村民工资性收入。

四

思考:

乡村地区守住“双底线”需要规划新思维

乡村地区在守护“双底线”的特定命题下,特别需要规划新思维:

第一,关于土地利用方式多元化问题,乡村地区要从关注土地性质转向关注土地使用方式。城市地区土地使用方式精细化程度高,空间使用方式包括用途、建设密度、建设强度、地块兼容性等。而乡村地区既可以通过改造林相提高密度,也可以通过发展林下经济增加兼容性提高经济强度(林菇、林禽、林粮兼做等),这些都是在相同土地用地性质基础上,以不同的土地使用方式来促进增收。通过土地使用的细分来寻找生态和民生双底线之间的平衡点,实现“帕累托改进”。

第二,政策投放的精准化。在国家治理现代化目标下,2019年《土地管理法》打通了农村流转的众多渠道,承包地流转、宅基地流转等。将来如何把这些土地政策与防止规模性返贫、乡村振兴相结合,进行更好的制度设计也是重要议题。

致谢

感谢院主管总工詹雪红,区域所主管所长商静、主任工陈睿,风景院邓武功、王斌、刘宁京,村镇所赵明、蒋鸣等领导同事的悉心指导,以及毕节乌江源百里画廊片区村庄规划项目组陈宏伟、杨杨、周凌峰、陈兴禹、王江山,以及中国地质调查局、浙大院等相关同志的共同努力。

报告整理:张园.

“守底线、走新路、现代化”——贵州空间发展的特殊省情、困境和路径探析

原文始发于微信公众号(规划中国):守住“保护-发展”双底线:贵州喀斯特贫困乡村地区的空间应对

规划问道

规划问道