一、引子

在全球化和地方化交相辉映的转型时期,城市逐步成为不同尺度的空间叠合以及不同群体实时动态交流的产物,开放、共享、创新成为未来城市发展的重要主题之一,划时代的城市形态将会由此而迸发出来。从流空间或网络空间的角度去研究不同尺度的空间结构和互动机制,剖析人、资源、能源、信息、文化等在空间网络之中的交织、交流、交易,确认这些要素在空间之中的占据和流动,变得尤为重要,指出了面向人居环境塑造的新方向和新范式。

基于此,物质空间形态本身的设计理念由此发生改变,以人感知与使用空间角度去设计空间形式,将变得越来越有特色、有智慧、有内涵、有韧性,涵括社会、经济、文化、环境等方面的多元空间表达和协同。因此,空间形态设计作为物质空间形态营建的必要路径,让人们看得到、听得到、摸得到,从而服务于高质量的城乡社会生活。

在该研究趋势之下,可以发现空间句法理论和方法提供了一些启发性思路。早在1960年代,空间句法在剑桥大学的萌芽阶段,比尔·希利尔(Bill Hillier)教授从空间之间的连接模式,去勾画空间结构的整体性与涌现性,总结了不同类型的空间模式(Hillier & Hanson,1984; Hillier,1996)。之后,基于英国社会住宅和城市更新之中面临的种种问题,空间句法聚焦了人们认知空间的内在方式、社会使用空间的集体意识、以及社会经济在空间中的再生产过程等,勾画出不同社会经济情景下的空间模式、以及不同空间构成模式下的社会经济组织方式,辨析了空间构成和使用的数学性、哲学性以及社会性(Hillier,Yang,Turner,2012; 杨滔,2016) 。

与之同时,尺度在空间形态的设计和更新过程之中扮演的重要角色。较小尺度的社区更新往往需要考虑该社区与周边的连接关系;城市片区的空间模式选择需要考虑该片区与整个城市的关联关系;城市空间结构的设计需要考虑该城市与区域的互动关系。在某种意义上,尺度是物质形态设计与空间功能布局之间的桥梁(杨滔,2017)。本文采用不同尺度的案例,对空间句法在空间形态分析和设计中的作用,加以阐述。

二、三大城镇群的空间形态研究

我国三大城镇群包括京津冀、长三角和珠三角,它们的空间形态结构是怎样构成的?在该研究之中,空间句法采用了空间效率和空间整合程度的变量,前者描述空间使用效率的高低,揭示空间发展的方向和城镇之间的空间联系紧密程度;后者描述空间可达性的高低,揭示了空间重心的位置(杨滔,2016)。不同尺度下的分析,将形成空间的图谱,其中红色表示高;蓝色表示低。

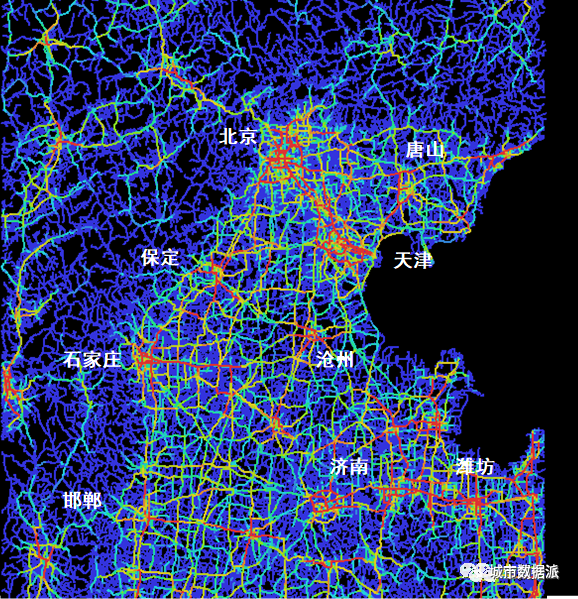

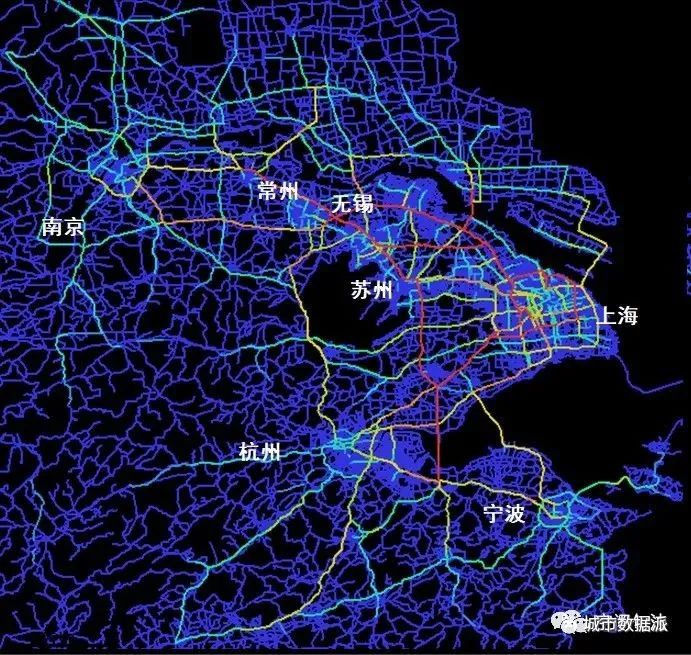

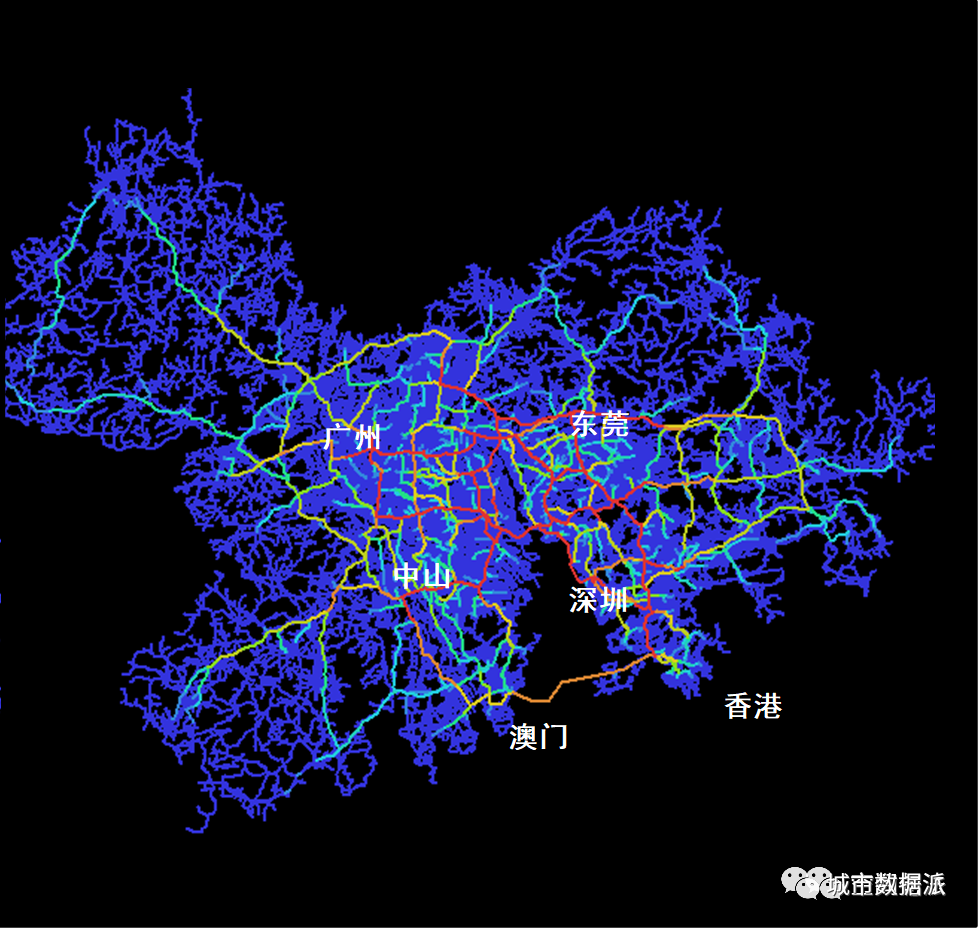

在50公里的大城市尺度下(图1),京津冀出现了北京环套环的圈层结构以及北京与天津之间的轴带,而石家庄、沧州、保定等仍然是单节点城市;反而在京津冀区域以南,即山东半岛上,出现了济南和潍坊一线的东西向轴带。长三角出现了上海圈层结构和苏锡常空间轴带;而杭州、嘉兴、宁波等则呈现单节点城市状态。珠三角明显与前两个城镇群不一样,出现了广州—中山—珠海—澳门连绵带、以及东莞—深圳—香港连绵带,且它们彼此连接起来,构成“区域城市”。

图1 京津冀(左)、长三角(中)、珠三角(右)50公里下的空间效率模式

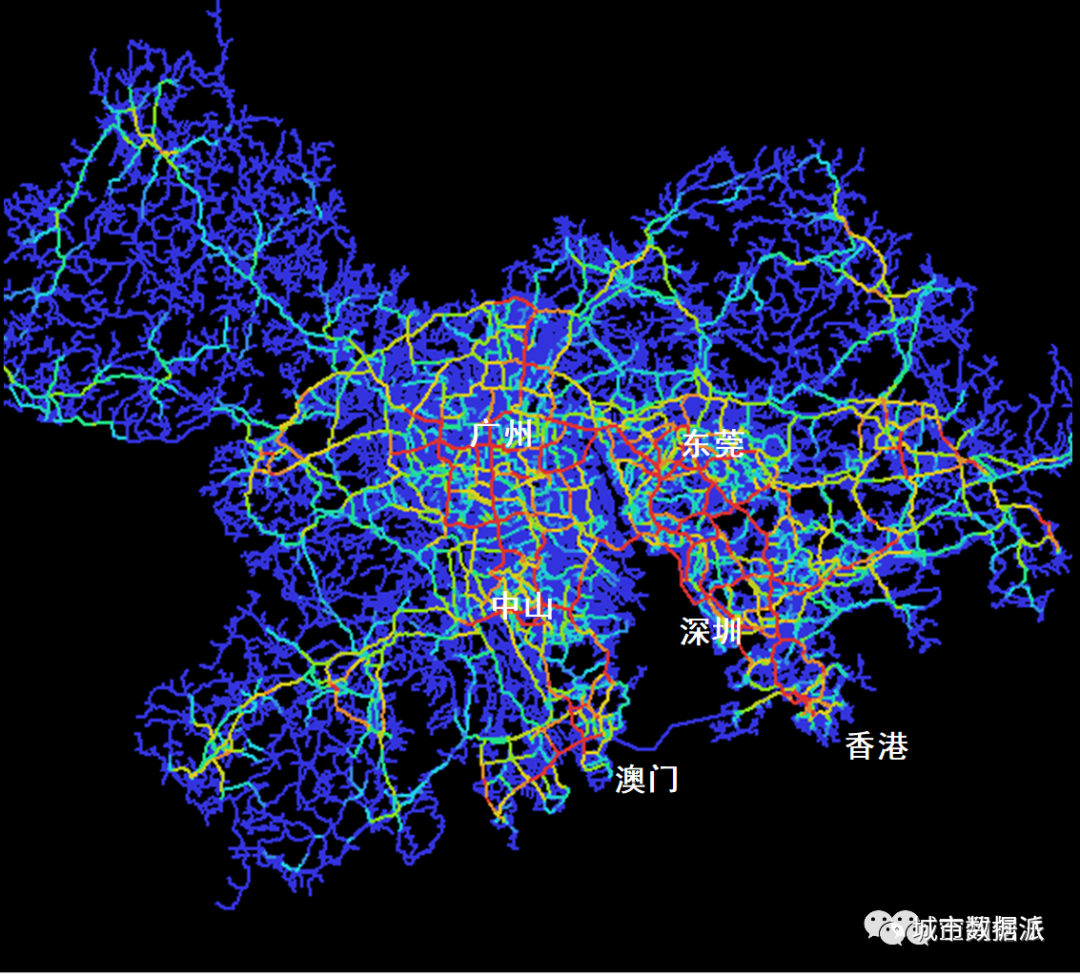

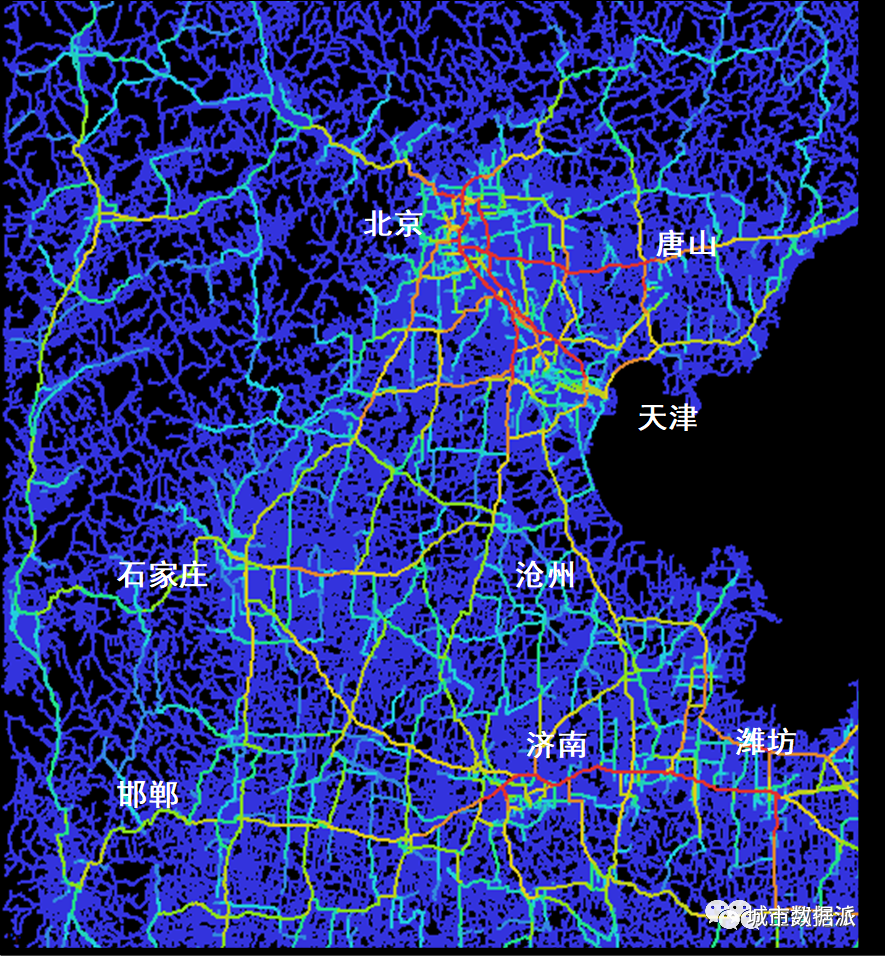

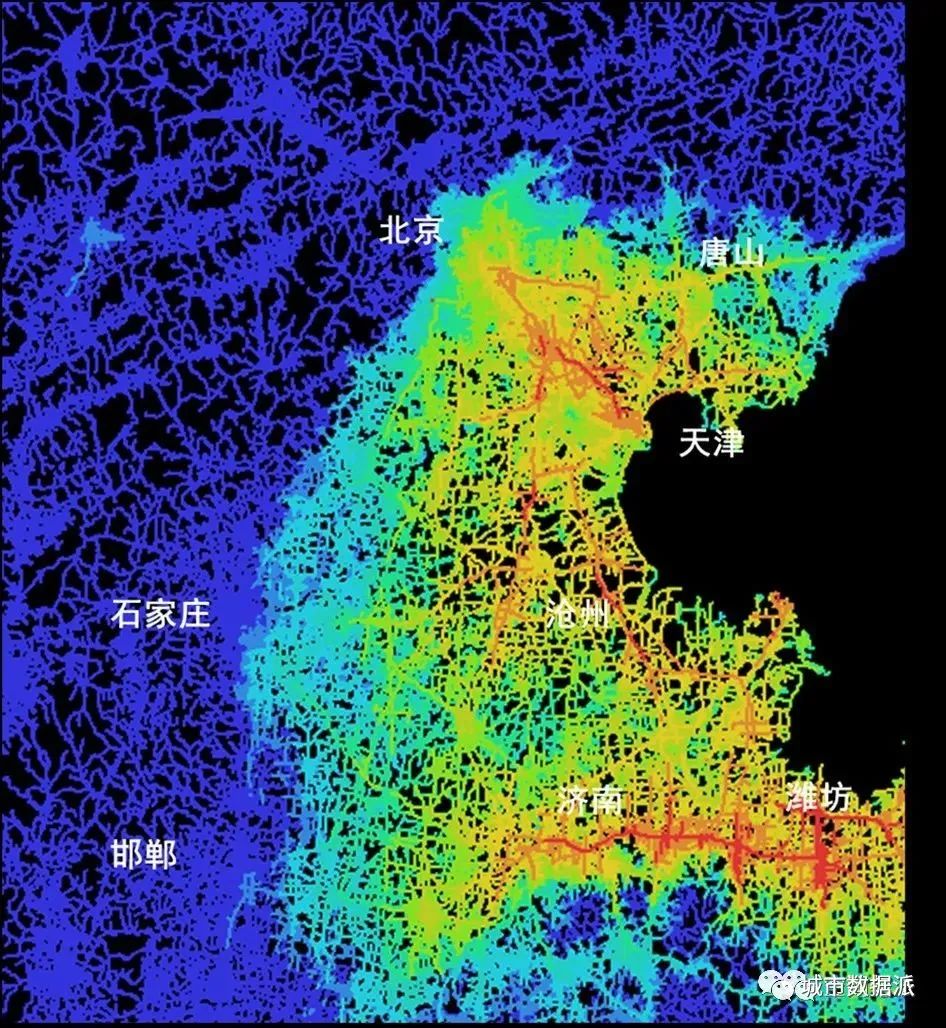

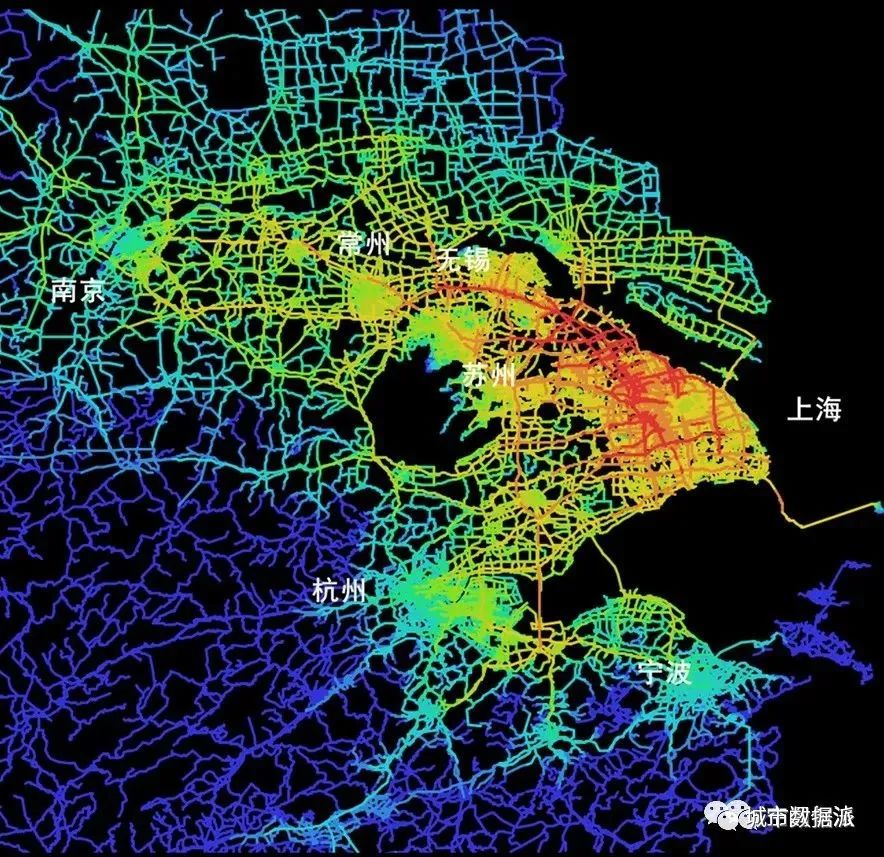

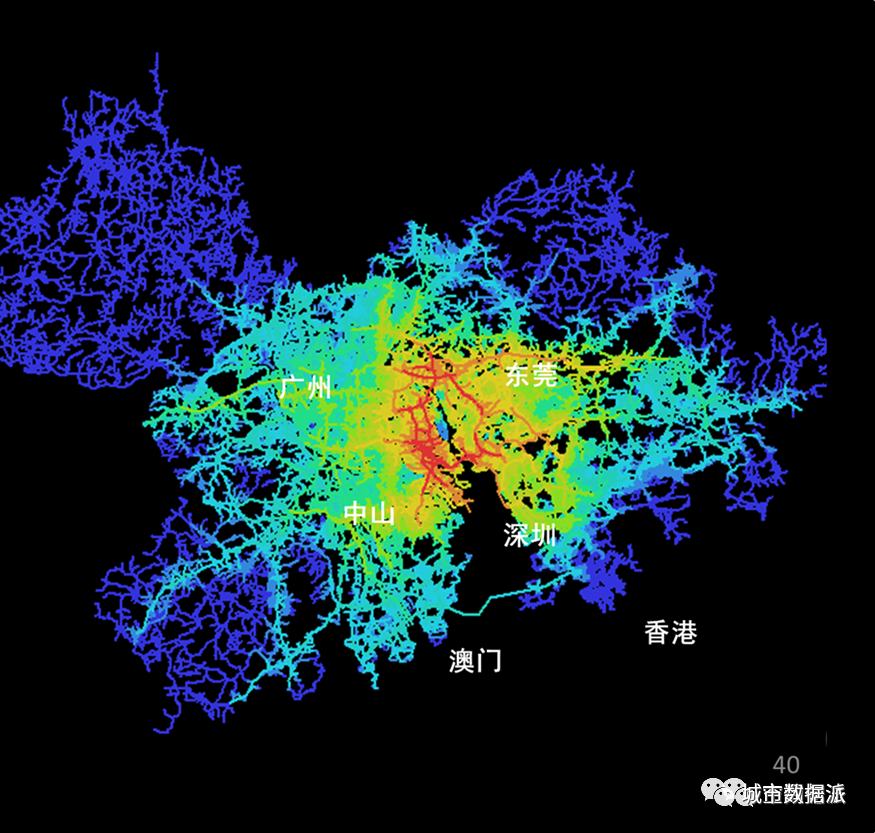

在200公里的城镇群区域尺度下(图2),京津冀只存在北京—天津轴带,石家庄一极较弱、且具有向东发展趋势;反而山东半岛的济南—潍坊—东营轴带明显。长三角隐约出现了环太湖结构,其中沪宁、沪杭、通-苏-嘉-甬轴带非常明显,交织成为网络结构;上海自身的圈层结构也比北京更为明确。珠三角形成了明显的环套环的复杂网络结构,内环为黄埔、南沙、宝安、洪梅镇,而外环为广州、中山、珠海、澳门、香港、深圳、东莞,在某种意义上体现了区域范围内的同城化效应。

图2 京津冀(左)、长三角(中)、珠三角(右)200公里下的空间效率模式

此外, 200公里尺度下的空间重心模式折射出三大城镇群在区域上的发展中心(图3)。京津冀的发展重心是“环渤海湾”,聚焦于北京—天津轴带;反而石家庄成为了边缘,而沧州则成为了承接“北京—天津轴带”与“济南—淄博—潍坊轴带”的过渡地区。长三角的发展重心在太湖与长江出海口之间,聚焦于上海以及江苏沿海通道一侧,包括苏州的昆山、太仓、常熟、张家港以及常州;而杭州方向则显得比较薄弱。珠三角的发展重心在“环珠江出海口“,聚焦于广州的黄埔区和南沙区、东莞西侧以及深圳的宝安区,这将是珠三角今后潜力发展地区。

图3 京津冀(左)、长三角(中)、珠三角(右)200公里下的空间重心模式

三、北京城市副中心

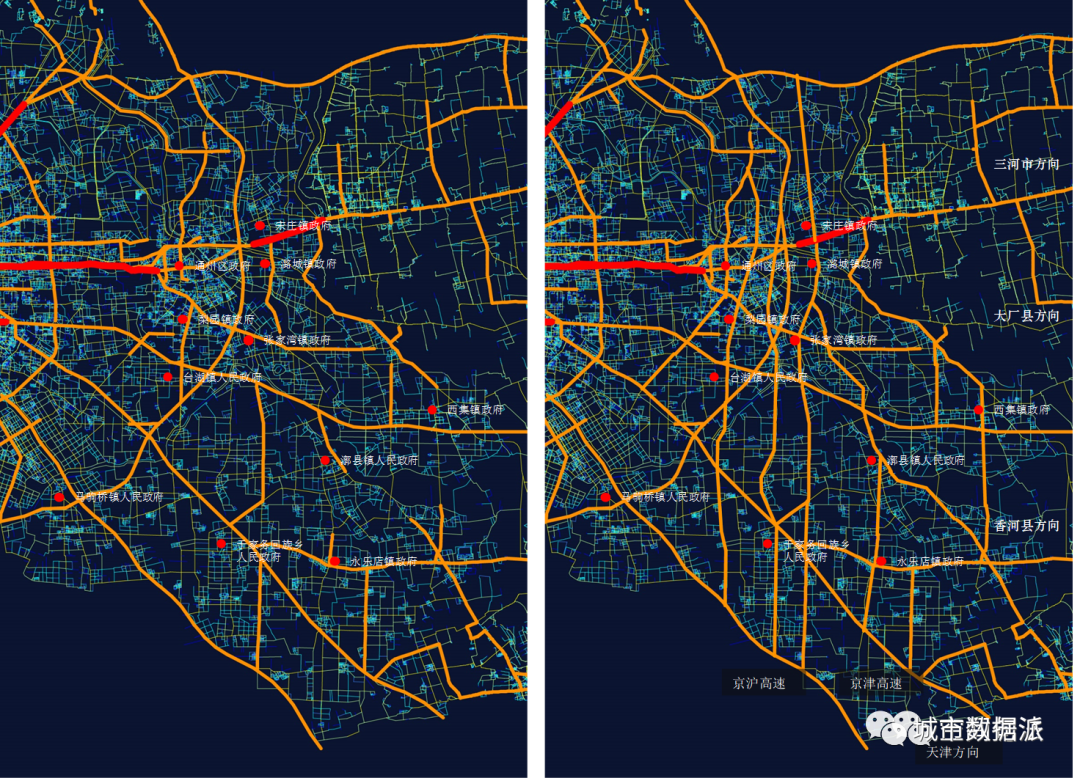

2016年,北京市组织开展了副中心总体城市设计和重点地区详细城市设计方案征集工作,坚持高起点、高标准、高水平,落实世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位的要求。12家国内外团队入围该征集工作,落实“构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融、多组团集约紧凑发展的生态城市布局”的规划设计理念。本小节讨论的空间句法应用是基于北京市建筑设计研究院和英国福斯特事务所联合体的方案。由于北京城市副中心就是通州,位于北京主城区和河北的三个县(三河、大厂、香河,简称北三县)之间,那么方案试图从更为广泛的区域去判断通州155平方公里的地界内的空间结构及其对外联系。因此,空间句法的模型包括北京六环以内的地区以及北三县(如图4)。

显然,北京的主城区构成环套环的结构,其中东三环和东四环的可达性最高,而东西向的京通快速路成为联系北京主城区与通州以及北三县的唯一重要空间走廊;北三县则更多是支离破碎的空间格局,其东西方向的联系要强于南北方向的联系;通燕高速在通州和河北燕郊之间的线路可达性也非常高,同时也表明其存在严重的堵塞现象。此外,在副中心以南,从北京主城区向天津方向放射的空间走廊并未与副中心形成良好的连接关系。那么,从空间结构的角度,方案需要解决如下目标:1)解决副中心与北京主城区之间拥堵的情况;2)充分利用好北京与天津之间的空间走廊;3)推动北三县的空间结构的优化。

图4 北京和北三县空间句法分析(红色表示可达性高,蓝色标示可达性低)

基于上述现状的分析,方案组结合我国北方“方城”格局的理念,提出了设计想法:强化副中心南北与东西两个方向的空间联系;且这些空间联系不仅仅是交通走廊,而且是绿带、基础设施以及公共服务设施相结合的低碳服务轴;从而建构起基于低碳生态服务轴和15分钟生活圈的健康城市格局。如图5左所示,可发现区和镇政府所在地基本上都位于可达性较高的道路交叉处,这与政府本身作为主体推动地方经济发展有一定关系。根据现状空间结构,选择战略性的节点或道路,尝试着向东西方向、南北方向进行延伸,然后进行空间句法的分析,去判断新的延伸或连接是否加强较大范围内的空间可达性,并缓解交通拥堵等。在设计过程之中,方案组不断进行各种尝试。可识别出某些重要的联系或延伸(图5、6),不仅仅强化了副中心与北京主城区、京津走廊以及北三县的空间联系,而且大幅度提升了副中心的空间区位,并缓解了京通快速路的交通压力。

图5 副中心及周边的现状空间分析(左)和连接东西向可能空间通道的分析(右)(红色点表示区和镇政府所在地)

图6 副中心及周边的现状空间分析(左)和连接南北向可能空间通道的分析(右)(红色点表示区和镇政府所在地)

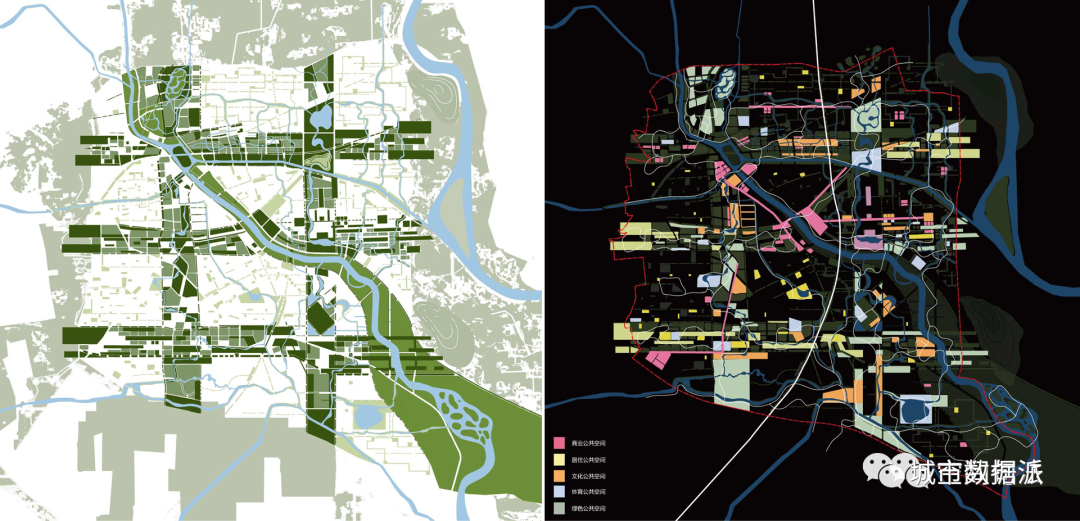

基于空间句法分析和测试,并结合现状情况,方案确定了南北向、东西向穿过副中心内部的空间通道位置,形成三横两竖的绿色健康服务轴(图7左),同时也确定了服务轴中文化、体育、商业、娱乐等不同用地的位置(图7右)。

图7 低碳健康服务轴(左)和服务轴内的文化、体育、商业、娱乐等空间(右)

四、上海平安里山寿里城市更新

在上海平安里山寿里城市更新中,采用了以空间结构优化为主的设计策略。该地块位于虹口区南端,虹口港西侧,靠近外白渡桥;北至长治路,南到大名路,西邻峨眉路,东接溧阳路,总用地面积35000平方米。通过实地观测,并结合空间结构的分析,可发现该地段的历史肌理正在退化,内部交通不畅,外部交通阻隔;可识别性缺失,滨水空间完全断裂,空间活力不足。从而导致该地段成为了虹口区南端的城市价值洼地。因此,如何通过修补其空间结构,发掘其潜力是该设计研究的重点之一。

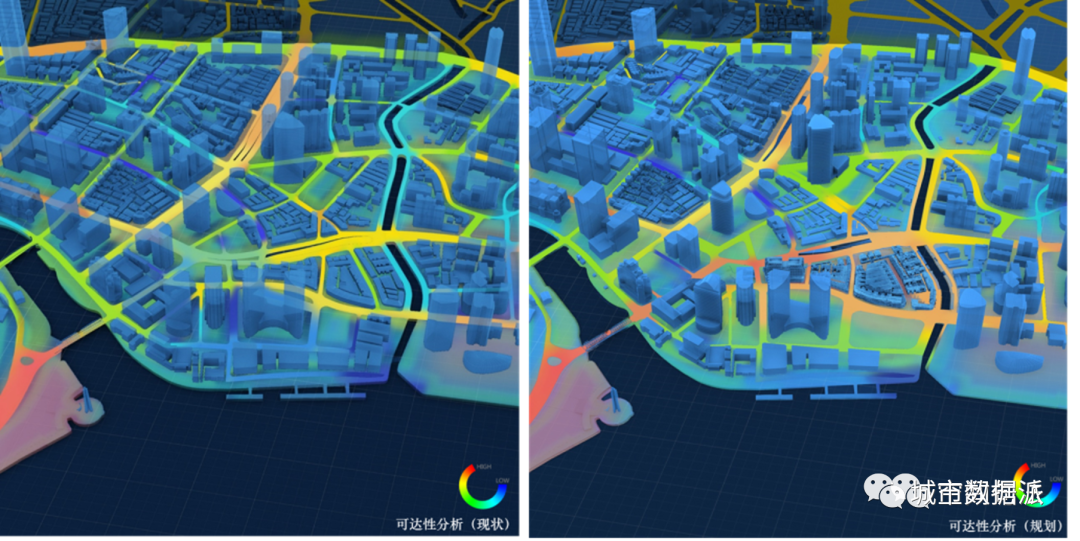

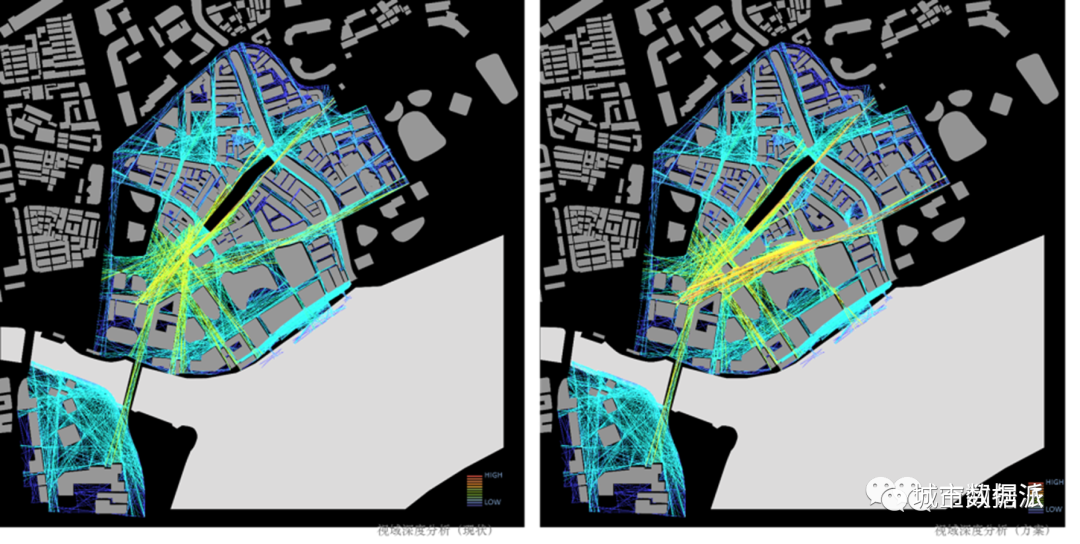

首先,根据地段及其周边的空间分析,发掘出可以恢复或增加的支路,增强地段的内聚性,并且寻求地段内外空间结构的更多直接联系,在东西方向适度地强化密路网,增进与虹口港的联系潜力(图8)。空间结构的调整有效地增强了长治路、大名路以及虹口港沿河道路的空间效率(平均增加了21%),使得该地区通过白渡桥与黄埔区更为紧密的联系,提升了空间使用效率(图9)。从地段本身来看,结合空间结构与交通流量的综合分析,可发现空间结构的调整使得步行可达性潜力增进了330%,特别是沿河人流量潜力又显著提升;而穿越型机动车交通流量潜力只是提升了8.75%,通过适当的机动车交通管控可避免加密道路网而吸引来的机动车流量。

图8 空间结构的调整

图9 空间效率对比分析(左:现状;右:规划)

其次,根据地段及其周边的视线分析,可发现调整空间结构之后,平均视线距离增长了4.35%,可视范围增加了2.6%,特别是长治路的视觉可识别性有明显的改善(图10)。针对该地段西侧街角的优势,结合建筑物拆迁的可能性,对西侧街角的视线进一步分析,发现适度地提高建筑物的高度,可强化该地段的视觉识别性,从黄埔区、虹口区腹地、黄埔江面上都有机会看到该地段上的建筑物,形成视觉和谐的错落关系,且从经济上适度地平衡该地段的开发。

图10 可视性对比分析(左:现状;右:规划)

最后,根据空间句法计算,确定建筑物功能的更新模式。在保持空间格局大体不变的前提下,适度地拆除了一些违章搭建构造物,改善局部空间品质(图11)。特别是在沿河地段抬高了道路,增加了局部泄洪基础设施,并改为步行地区,使得地段内部能直接与虹口港对话。与之同时,适度增加虹口港滨水空间界面的商业与娱乐休闲功能,并结合老旧建筑改造,充分利用屋顶空间,局部地增加建筑高度(图12),增加滨水空间的活力密度,从经济上促进城市更新的有效开展。

图11 更新前后对比 (上:现状,红色为临时搭建;下:方案)

图12 沿河空间更新前后对比 (上:现状;下:方案)

五、小结

当自上而下的空间形态设计演变为理性的包容性空间设计之后,承担责任的参与方更多,争论与协商也更多,各方是否能理性地讨论,考虑多方需求与市场变化,并形成可行的共识或者合作关系,这是物质空间形态得以实施的关键。因此,空间句法的理论与方法则提供了一种理性而中立的交流方式,辅助各方讨论空间形态,以及与之相关的社会经济因素,如人车流、开发强度、尾气污染等,促进各方讨论空间形态在城市活力、安全以及可持续发展等方面的折射,明晰物质形态的争论焦点,推动各方达成设计共识。

原文始发于微信公众号(城市数据派):基于多尺度句法的空间设计丨城市数据派

规划问道

规划问道