本文转自微信公众号“上海汇乘设计”

产业园, as Campus

(中)

建筑空间

是最容易被忽视、对人实施影响的因素

还记得上一篇(原文)的这张照片吗?

有人问是哪里?

对了!

鹿特丹的Kunsthal,在市中心的Museum Park。

(拍摄于2003年秋~2004年夏)

Rem Koolhaas/OMA早期为数不多的作品,1992年建成。

My favorite!

拍照时,正好这群孩子从那个著名的斜坡通道中跑出来,跑过来,迎着我的镜头,欢声笑语,天真烂漫。

有人说,外国的孩子怎么就那么open,lovely。

要我说,

不仅仅是制度规则、社会教育、家庭环境,

更是空间,每个人都存在于其中的,空间。

空间为人创造的自由,

是对人最大、最实实在在的尊重。

作为建筑师,

我把“构建公共空间”当作使命,不遗余力。

所以,就算在自宅改造时,也把居室几乎全部打通,

完全是出于为了给即将出生的孩子创造一个自由、开放的家庭环境的缘故(请看本公众号微文“身之所栖,心之所居”)。

改变,哪怕是一点点!

有时候,

改变的步子需要迈得大一点!

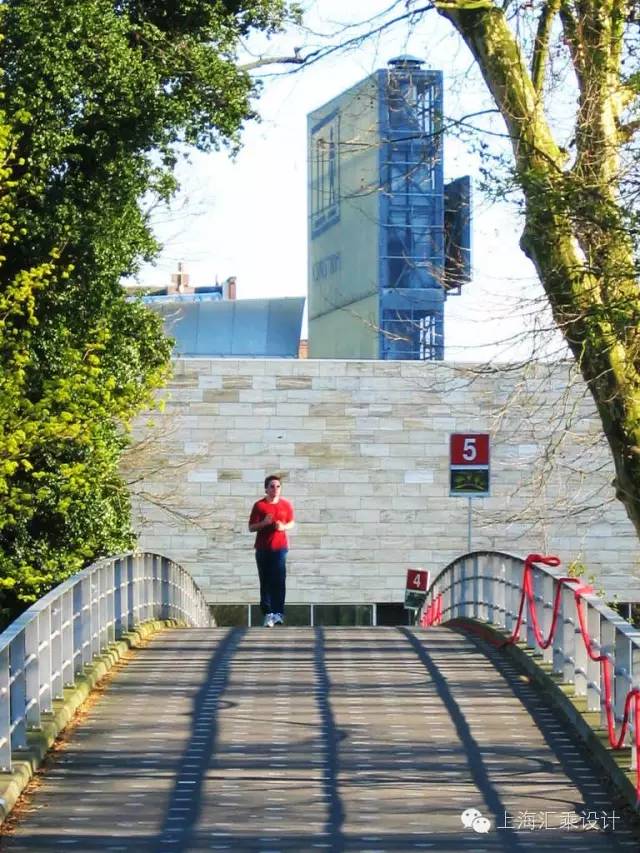

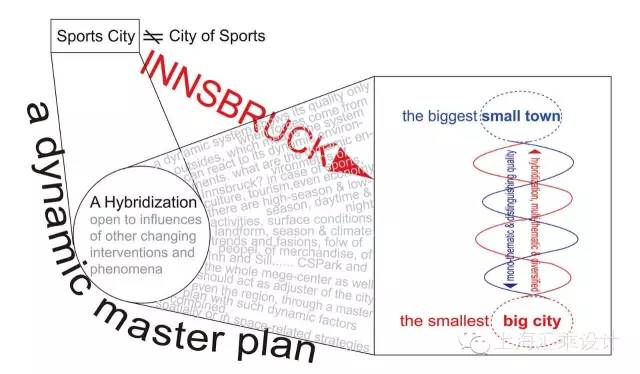

Innsbruck:The Architecture of Five Ecologies

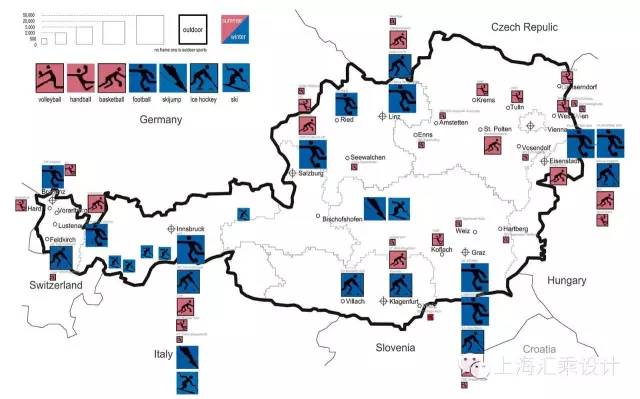

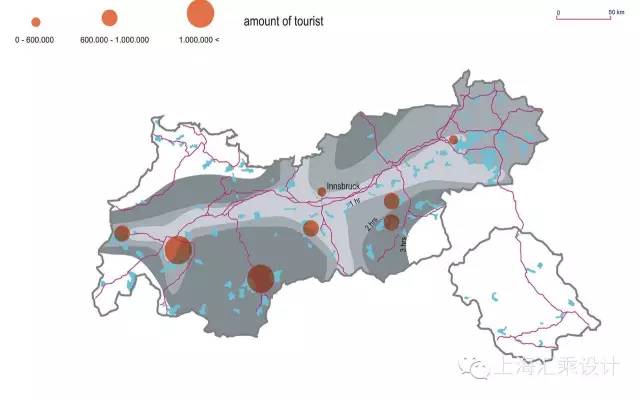

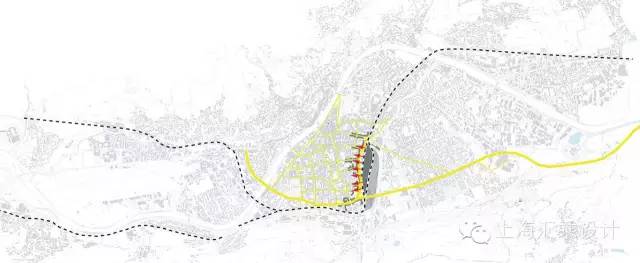

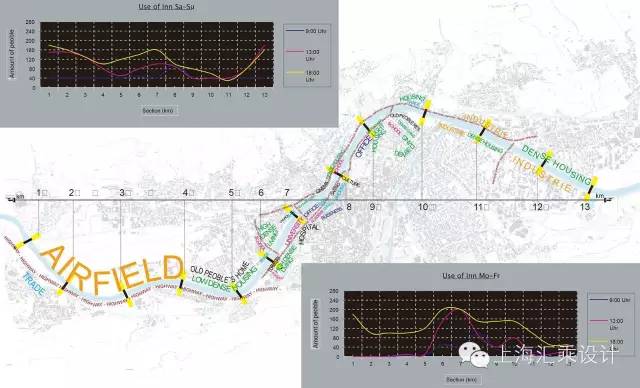

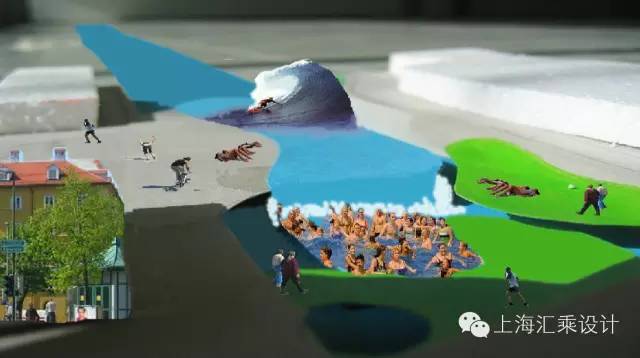

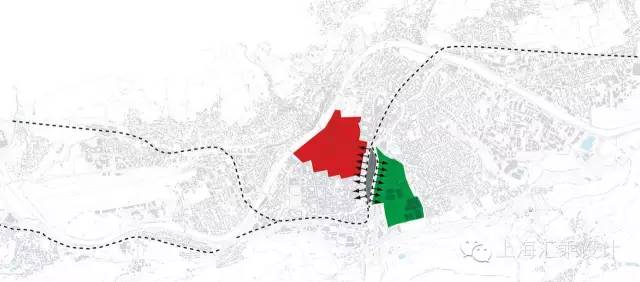

2004年春,在贝尔拉格第二学期的studio是The biggest small town, the smallest big city,还是城市设计。指导教师以Los Angeles: TheArchitecture of Four Ecologies为参照,选定坐落在阿尔卑斯山心脏、奥地利的西南部城市因斯布鲁克,并与因斯布鲁克大学建筑系联合设计。

Innsbruck

就是扎哈设计了滑雪跳台Bergisel Ski Jump的那个城市

Inn

就是抚育城市的那条河

扎婶儿的这条龙,

龙身滑道弯向天空、龙头咖啡厅回望城市,以雪山苍穹做帷幕,成为城市之巅的Miracle。(拍摄于2004年3月)

Teamwork

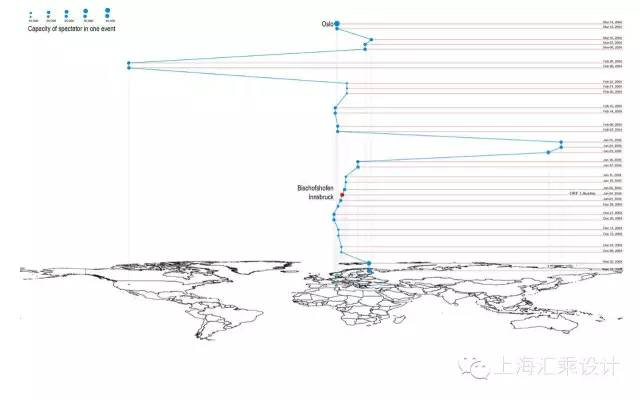

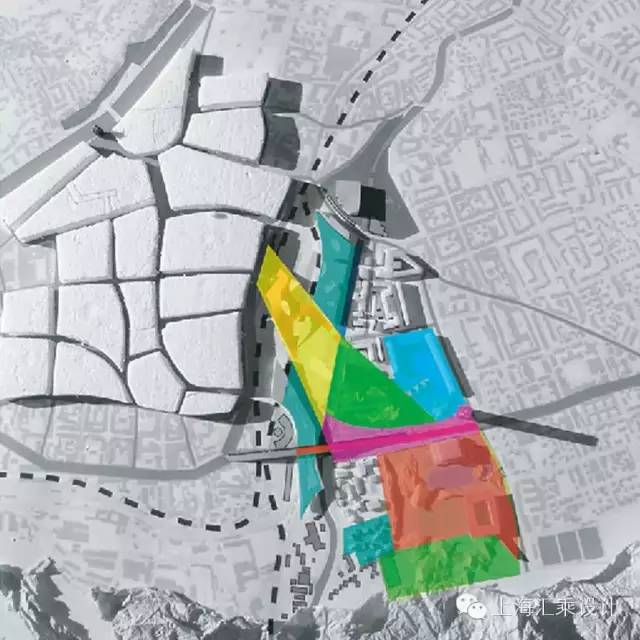

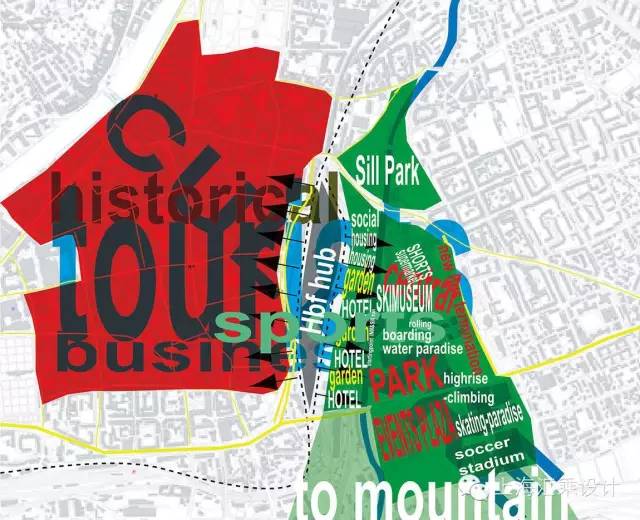

以Culture、Economy、Tourism、Olympic、Sports为城市生态的五个关键词,分组研究。

我在的Ecology of sports组一共四个人,另外还有一个日本人Hide,以及因斯布鲁克大学建筑系的Bernie和Christoph,两个奥地利人。

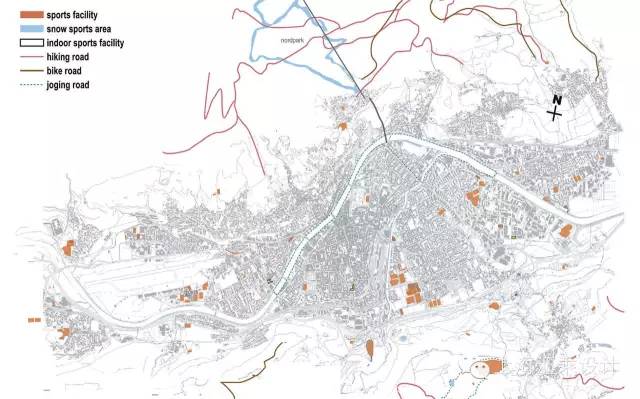

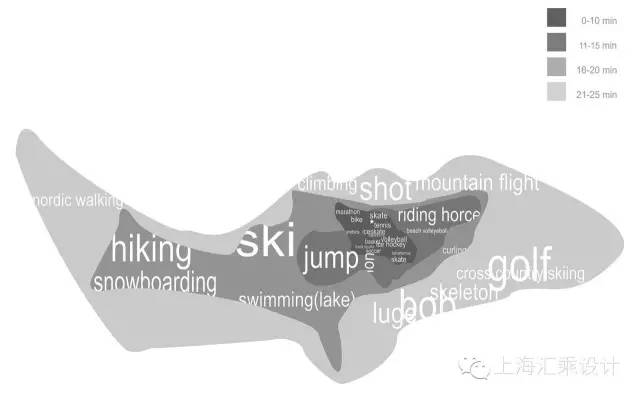

Mapping了一通,发现在这个滑雪胜城,围绕它的市中心、河流、基础设施竟然丝毫没有冰雪运动的印记!

有这么四点:

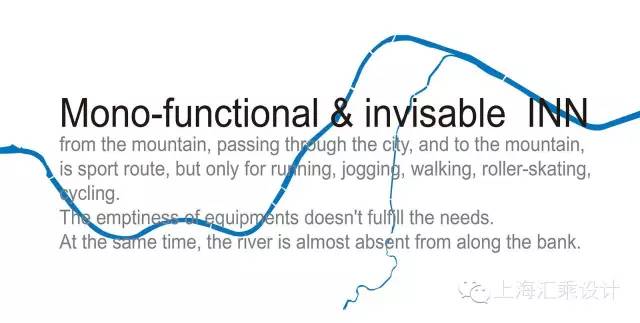

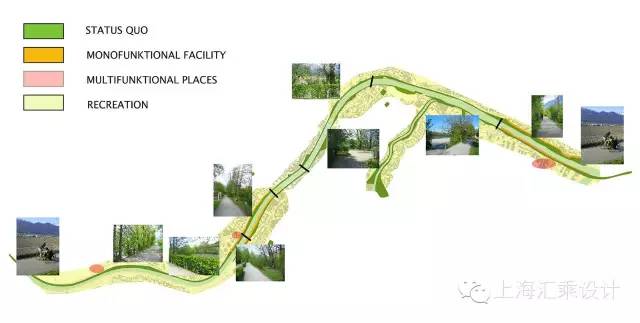

(1)

功能单一、看不见的因河

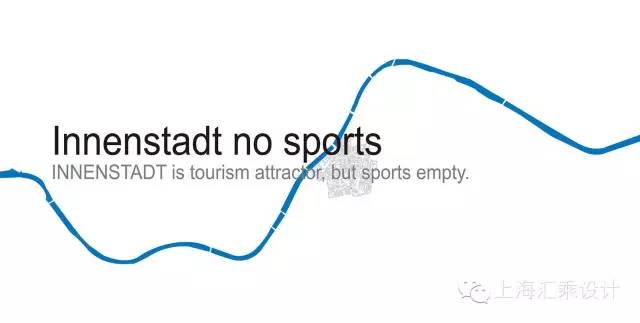

(2)

城市中心没有运动设施及场所

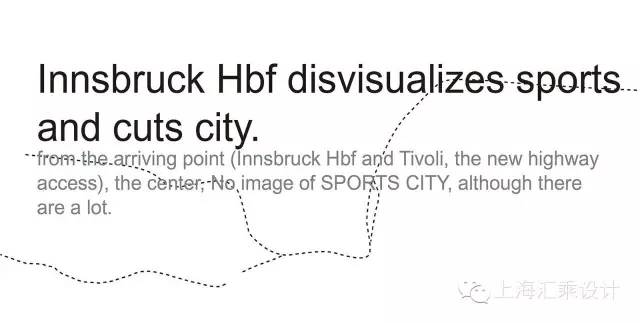

(3)

中央车站阻挡运动风景、割裂城市

(4)

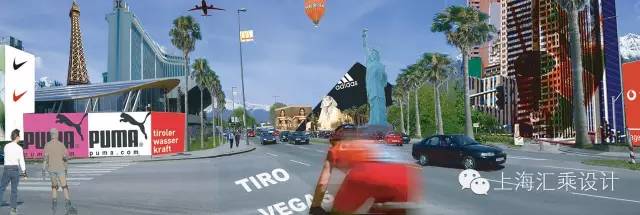

城市主干道运动缺席

然后,

针对这四个发现尝试分别提出方案,

英文用了Scenario,多么叙事、戏剧性的词汇。

Bernie和Christoph针对1展开,

Hide着手4,

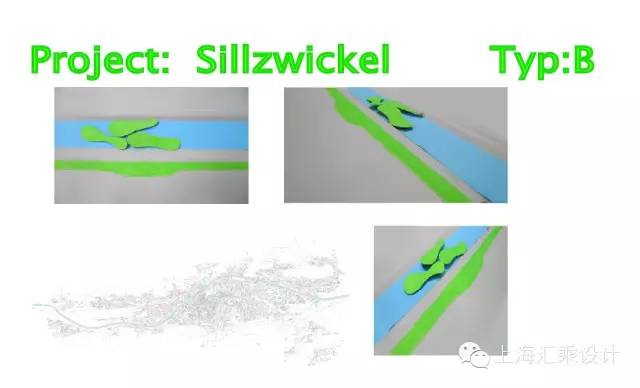

1、4合并,河流、主干道成为一个运动环。

SPORTS LOOP

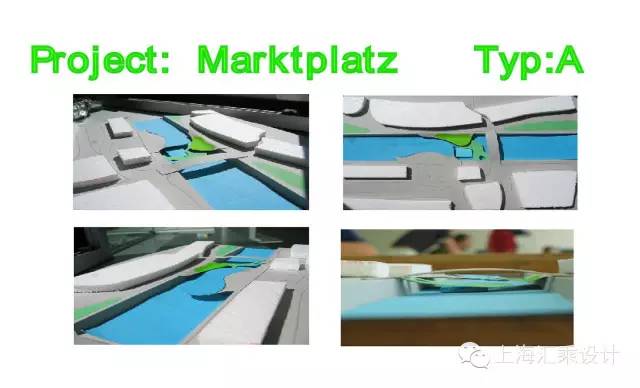

我把2、3综合,提出一个Epicenter的概念,震中。与中央火车站Central Station对应,叫做

CENTRAL SPORTS PARK

LOOP + EPICENTER!

Loop成为市民日常运动休闲地带,

Epicenter在城市中心像地震的震源,间歇性地通过大型赛事制造体育事件Events,

环中配合。

是不是有点儿CRAZY?

其实我是故意的!

期末陈述在因斯布鲁克和鹿特丹各做了一次。

在因斯布鲁克,

奥地利第五大城市、阿尔卑斯山心脏、蒂罗尔州的首府、整个都市区18.4万居民(其中2万大学生,因斯布鲁克大学)、仍然保持着800多年中世纪城市容貌的城市,也就是说在2万名、除了滑雪无处释放肆意青春的大学生看来Too Lazy的城市,这个设想引来全场学生的欢呼。

而在鹿特丹,

荷兰第二大、在二战中几乎被德国空军炸成一片废墟、只留下市政府、邮政总局、股票交易所、波伊曼斯博物馆等建筑的现代新城,presentation的结果就是完全两样,被评价为Chinese Urbanism。

呵呵,

CHINESE URBANISM!

中国式城市化,

这种并非源自中国,而是从新加坡等东南亚城市进口的、为使城市适应经济的高速增长、追求最快捷、最有效的城市改造方式,本来叫Tabula Rasa ,白板策略(即以大规模的清除来满足城市发展的需求)。

之所以后来被冠以Chinese Urbanism,实在是因为我们接过了接力棒,而且做得更举世瞩目!

这么说来,好像也不冤枉。

这种自上而下的、依靠行政指令、无视当地自然历史文化传统的开发建设模式,现在已经被我们转手出口到非洲了。西方学者这样评价,

“…they develop buildings and even parts of cities. The interventions are very often not aligned with the local context, but rather planned top down…”

虽然发展是硬道理,非洲兄弟这下够的受了。

可喜的是,

2013年12月在北京举行的中央城镇化工作会议,已经开始再次通过自上而下的方式强力改变这种状况。来自规划、建筑学界的力量,终于可以顺势而为。

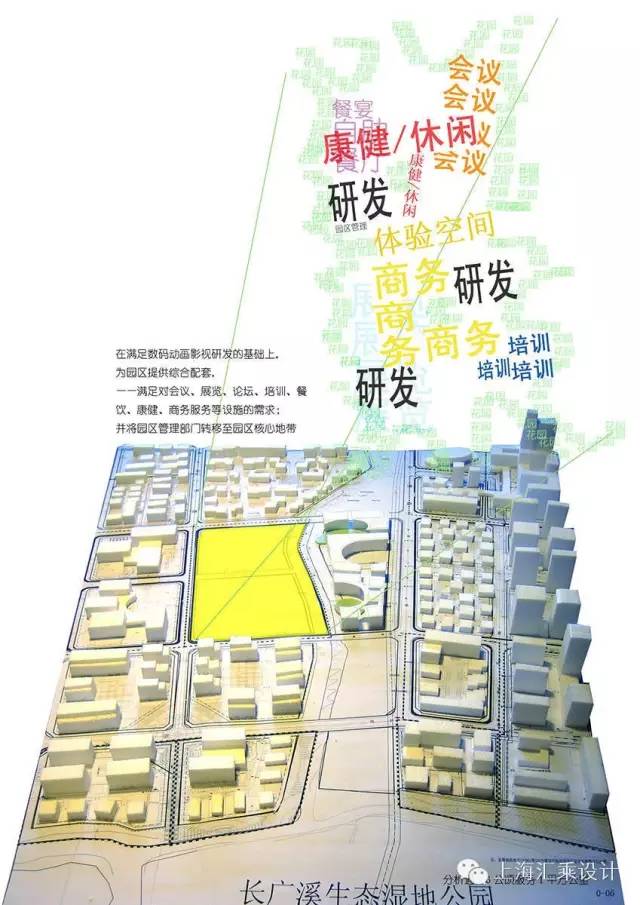

产业园,

作为一种区域经济发展、产业调整和升级的重要空间聚集形式,担负聚集创新资源、培育新兴产业、推动城市化建设等一系列重要使命,产业园区带有明显的经济生产意图和大规模征地开发建设特征。这个时候,认识到

Not Tech Park, but Campus

就具有形而上的意义了。

从字面理解,

Tech Park,更偏功能化、单一化、机器般运转、人只是在这里工作、白板策略、环境飞地、无视地域特征,等等这样方向行进;

而Campus,更强调尊重环境、区域融合、自由创新、精神人文、公共生活、认同感、共同价值观、人和人交流与聚集等等。

从可持续性的角度,

Campus,就是环境友好型产业园区。

产业园区,A Campus

Environment Friendly

天津华苑海泰信息广场之后,从2008年开始,先后做了十余个产业园的方案设计与工程实践,不遗余力地坚持开放园区、公共空间、与环境融合的理念,就是要

Give it back to the city &

be aligned with the local context!

这十余个案例在此呈现,不见得就高明到哪里,甚至难等台面。经验教训,分享交流。

低容积率实践

南京仙林-兰德地理信息产业园

未实施,2013

▼

这里是南京仙林,自然环境绝对优美,山丘环抱。

25个独栋建筑聚成鱼群,聚散离合,保持着游动的队形。栋与栋之间是不规则的室外空间,大小、形态、主题各异的庭院和广场。

在这片山林中工作、生活,是你心中的桃花源么?

或者说,有那么点儿接近?

徐州-潇湘路M1/1、M2/1项目

未实施方案,2013

▼

这块基地独特哪儿呢?

就是基地西边的那小块三角绿地,它直接接连着大龙湖风景区!

项目实施了,但我不打算在这里讨论那个实施方案。

这个未被选中的方案,我们试图以块石肌理,将基地与绿地编织,并成为大龙湖景区的延伸。每栋建筑,或者说每块石头,形状不同,但保持着设计语言的统一。

南京仙林-苏宁麒麟IT产业园

未实施,2013

▼

还是在仙林,

还是在仙林,

但这块基地在住区和商办用地的交接区域。

现在都提倡开放街区了,在国外我们经常会一不小心就从城市街道进入到一个街坊的内花园,停停、坐坐,再从另一个方向出去、回到街道上。

我们希望这个项目的中心花园,能够成为内化的公共空间、通过几个街角入口向城市敞开,欢迎穿行、驻足。

江苏宿迁–京东拍拍网总部

中标,2014,未实施

▼

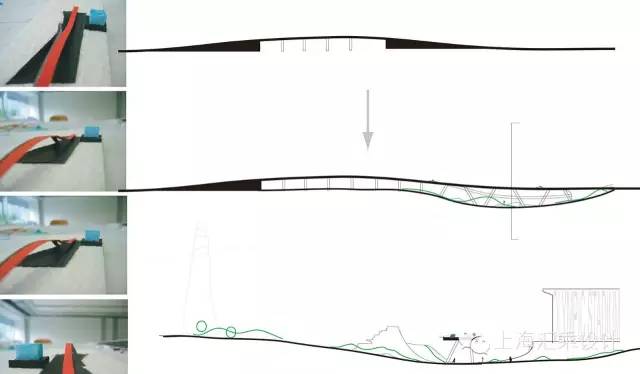

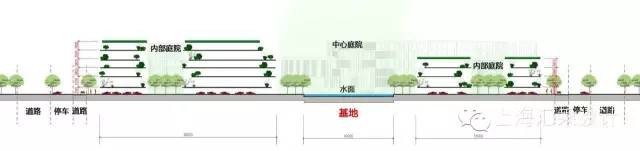

Not vertical, but horizontal!

一万多名员工将在这里办公,我们可不想把他们简单地塞进几座100米高的大楼里,上下运动。而是希望他们能够尽可能的接近地面,接触花园,接触阳光,感受清风,水平流动。

所以,

—— 我们把主要功能空间抬升到二层以上,

让人们每天来上班的时候可以从建筑下部、在花园中自由穿行,而不是沿着基地的环路、绕着一个巨大的建筑去徒劳地走。

—— 每个楼层都连着、围绕中心庭院,

每个单元的中央不是传统的、黑暗的核心筒,而是一个花园,每个办公区都夹在内外庭院之间。

—— 每个花园的主题都不一样,

呈现不一样的四季意境,成为茶余饭后、会前闲聊的有趣话题。

—— 中心庭院最大,

真的有一片水,大片的草地、树荫,各种叫不出名字的野花……天气好时,露营帐篷支起来!

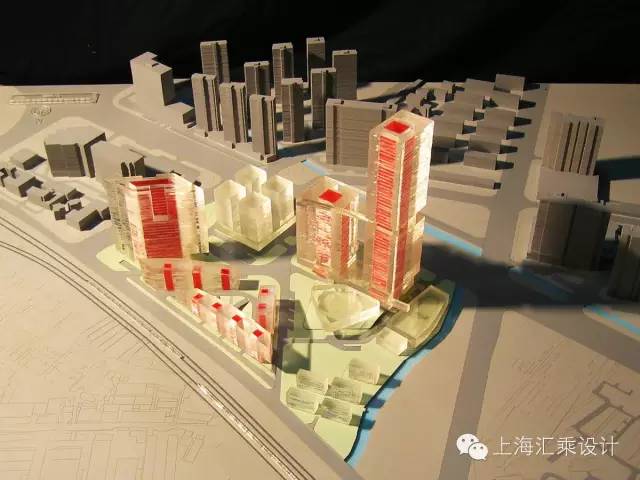

萧山-湘湖三期金融小镇东段

在建,2015~

▼

2015年,我们终于实现了一个。

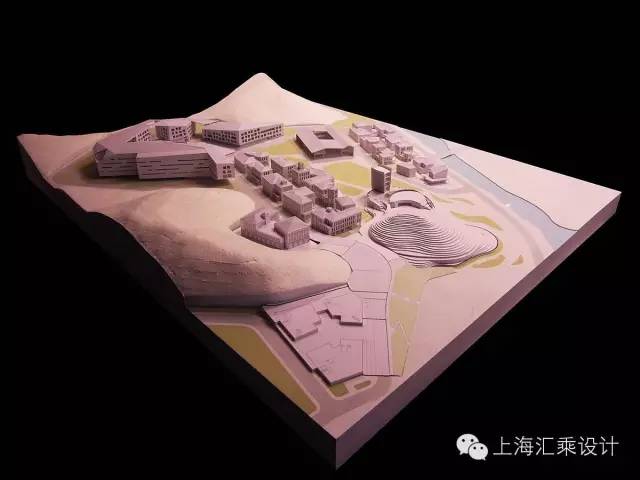

而且,一下就是半个小镇,三个山坞,19.7万平方米。

一个真正与城市融合的金融小镇!

不敢怠慢!!!

(东山坞模型。项目已经在本公众号发文多次,有兴趣的话,请查看历史消息,“因地制宜、就需而新”、“材料,存在,身体”、“放大,又如何”等。)

湘湖,号称比西湖还大!

但是项目选址并不在风景优美的湘湖之畔,而是在湘湖之南、石岩山南麓的金西村原址上重新规划一个金融小镇。虽然有山有水,但与湘湖主景区相比,此处的山水环境并无独特之处,基地内是拆除中的村宅和待拆的厂房,山坡上的公墓更是让人避之不及。

如果换个角度,如此选址却也值得称赞,

好山好水还是留着、不要碰的好吧。

红瓦屋顶的欧洲小镇,

是开发建设方要求的指导性基调。

我们怎么办?

置业主要求于不顾,搞出一个完全现代、酷毙的方案?

还是,随他吧,就来个纯正欧式的?

都不是!

我们的设计从场地分析入手,依据山坞、山体、地形、地势、河流、道路走向,用积极的设计对策转化不利因素。山脚下,从城市空间向山脉环境过渡,节点之间的通廊建立轴线联系,从街坊式秩序转化到山地自由秩序,以多层、小体量建筑为肌理,大体量建筑整束空间,呈现建筑与山水交融、有机生长的小镇空间形态。

我们把这个项目称为

一次典型的“因地制宜、就需而新”的实践,

是“建筑,平常,而又不寻常”的体现。

高容积率实践

无锡-K-PARK服务中心大厦

建成,2009~2012

▼

设计这个项目时,太湖新城科教产业园一平方公里核心区内已经建设得差不多了,那里每一块地都是一个独立的单位,围着围墙,几乎没有什么公共配套设施。

走在那里,真就像是在工业园,

没有在城市中的感觉。

鉴于此,

我们计划利用这块仅有六公顷、园区内最后的一块用地,也就是最后的机会,将其定义为“6比100”的挑战,——6公顷服务1平方公里。

项目也被业主命名为K-PARK服务中心大厦,寄以提升产业园区综合服务能力的厚望。

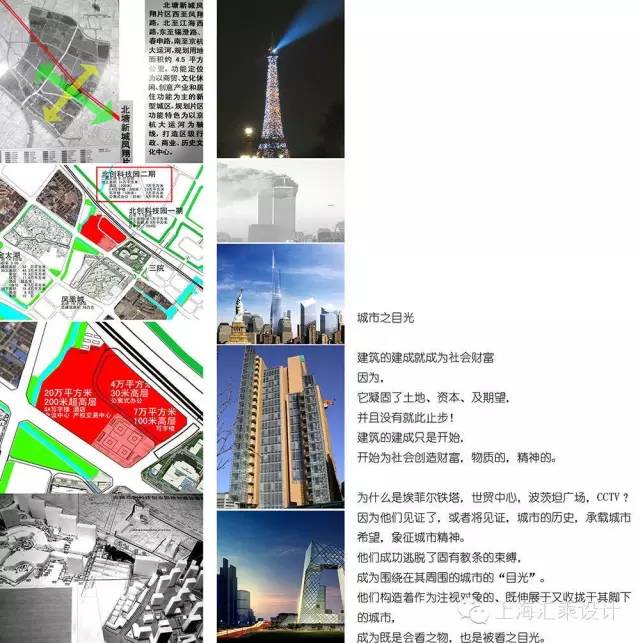

无锡-北创科技园

未实施,2008

▼

……他们成功逃脱了固有教条的束缚,成为围绕在其周围的城市的目光。他们构造着作为注视对象的、即伸展于又收拢于其脚下的城市,成为既是会看之物,也是被看之目光。

——《埃菲尔铁塔》,罗兰·巴特

那段时间在看这本书,并在投标方案中引用了罗兰·巴特的上述文字,同时写下了下面这段文字:

建筑的建成,就成为社会的财富。因为,他们在一块土地上汇聚了资本与财富。但并没有就此止步!建筑的建成意味着开始,开始为社会创造财富,物质的,精神的。他们见证了,或者说将见证,城市历史,承载城市希望,象征城市精神。

我们用清晰地几何性定义建筑之间的空间关系,形成公共空间,并以超高层塔楼作为空间、视觉的收束,希望他能够成为

城市的目光。

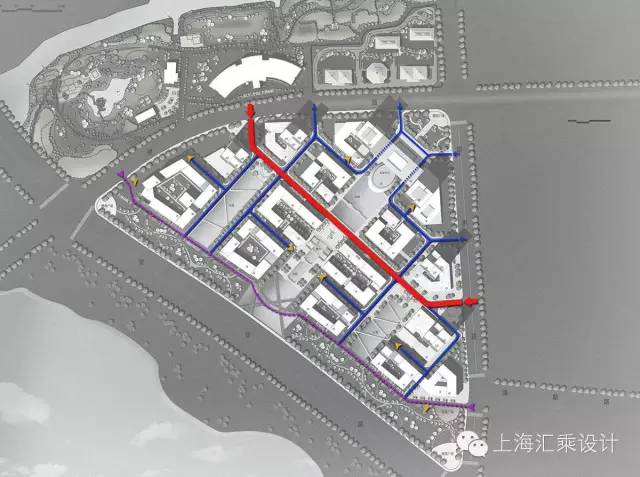

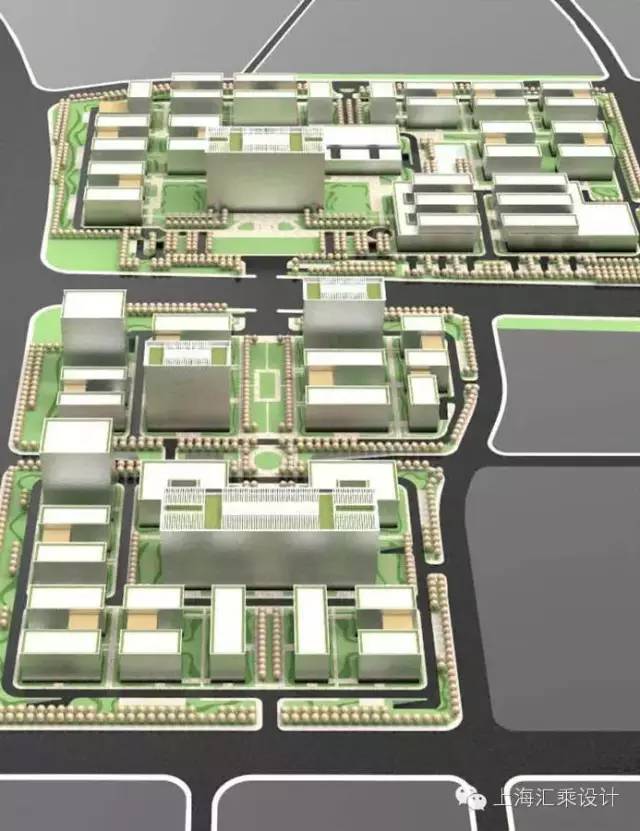

无锡-国家集成电路设计中心

未实施,2009

▼

这是一个针对已有规划方案的改进建议。

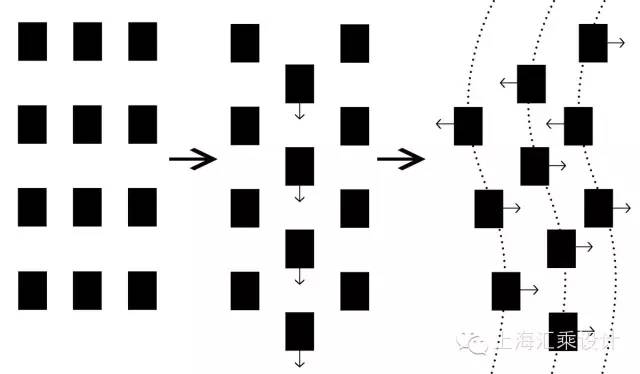

原规划方案呈现为中心轴线、左右各布置一个组团的空间形态,组团中心是一个内向庭院。

我们的方案依然源自对基地环境的分析

基地位于太湖之滨,道路南面就是太湖,我们希望能够把原方案中每个组团南部中间的建筑院落拿下,让太湖景观

不仅限于从一条中心轴线,

而是从三条轴线同时引入。

这样一改,

规划格局从双拳式,改变为指状模式,

园区向太湖、向城市敞开,

每个建筑院落都能充分享受到公共景观。

六栋高层塔楼与轴线对正、对位,

使得每条视线通廊的尽端都有视线收束。

园区主干道南移,

使得城市沿主干道引入园区的路径加长、交融。

小动作,大变化!

不是么?

我们希望能够把这个项目转化为城市滨水地带的创新中心,Give it back to the city! 就像汉堡的Hanfen City。

南京仙林-中国电子科技集团公司

第二十八研究所仙林新所区

未实施,2015

▼

这是一个大院

区别于由政府或者开发商建设、引进某类产业、形成集聚的产业园区,这个项目由隶属于中国电子科技集团公司的第二十八研究所自建、自用。出于保密级别的要求,北区基本封闭,其使用者主要是这个单位的职工,是一个大院;而南区,是军民融合、国际交流的区域。

中轴线

四季花园

成为将南北两区连接在一起的纽带

这个单位的全体职工,要在相当一段时间内在北区共同工作。有的人甚至将在这里奉献他的整个职业生涯,从青年,到中年,到老年。他熟知二十八所的历史,每一代领导人,他看着每一茬儿新人入所、走向成熟,或者离开……这就是一个Campus,是一群科技工作者的家园。

设计方案用游廊连接起每一个院落,

在灵山脚下,营造一个现代的园林。

我们借此向巴塞尔的诺华园致敬,

Learning from Novartis Campus, Basel !

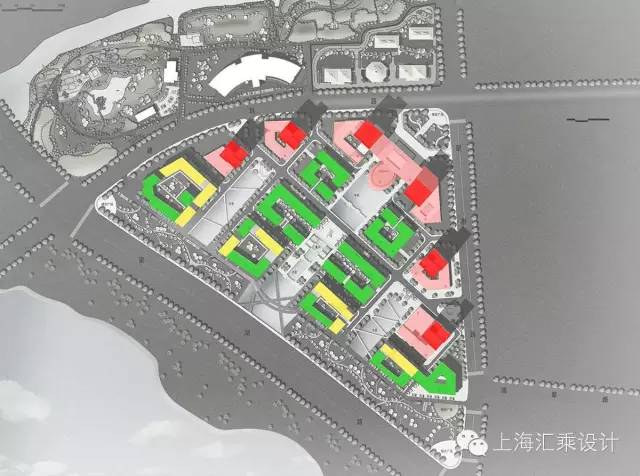

杭州–施强教育及医疗电子商务平台项目

在建,2013~

▼

这个项目正在建,预计在今年年底可以全部封顶。加上前面湘湖三期金融小镇东段项目,我们在天堂杭州就有两个项目在建啦!

很期待~

项目在杭州滨江区,随着城市的发展,滨江区已经从工业园区升级为真正的城市,居住、工作、生活、休闲。

基地原本是施强集团的办公总部和教育培训基地。为了顺应企业自身的发展,也顺应城市土地价值的提升,施强集团计划在这块土地上重新规划自己的广阔未来。

建设容积率提升至2.8,建设一栋总部大楼和若干栋独立式花园办公。

公司的老板低调而为人谦和,热衷运动,关怀员工福祉,希望能为员工创造一个舒适、亲切、自由、充满活力的施强家园。

——这下正合我们一直以来的梦想,to Design A Campus!

投标阶段,我们依旧从环境、基地、量化分析入手,多方案比较,

to reach simplicity through all the complexities。

锁定了一个我们认为最佳,

但与业主期望并不完全一致的方案。

赌一把!

2013年3月28日交标。

差点儿没赌中!

述标的时候,没有做多媒体,别人带讲的,自然没讲出要害。结果出来,第二名。

好在,

4月12日,

业主给了我们第二次方案介绍机会。而且,本来是让我们走个过场,根据修改意见调整调整,也就罢了。哪知道被我们翻盘了!——这是施强的老板后来告诉我的。

好险!

人生没有排练,每一天都是现场直播。

战役只有一次,没有如果、要是……

我们抓住这最后一颗救命稻草,对我们的方案进行了透彻的阐述。老板认真地听我讲了一个多小时,当场决定让我们“微调”一下:

把100米的塔楼从西侧移到东侧,而且一定要移到东侧。

——老板可是特地找人看过风水的!

这哪里是微调啊!!!

OK!

没问题!

会后,老板并没有安排第一名的方案去做深化、调整,而是直接锁定我们了。——这也是施强的老板后来告诉我的。

4月25日

施强的老板带领公司管理团队前往安徽,绕道上海,与我们讨论了修改方案,当场拍定新的布局方案!

6月3日

抛出一个大屋面方案,

把塔楼和独栋建筑联接成一个整体!

又一次出乎施强老板的意料。

我们在杭州汇报时,向施强抛出了立体交通、立体活动空间的想法,二层连廊、屋顶盖板花园。地面花园、二层连廊、屋顶花园,为施强员工提供了多样的活动场所和选择。

5000多平方米、环绕一周近400米的屋顶花园上,

野趣丛生,

就像纽约的High Line高线公园!

去过的,没有不喜欢!

参会人员接近20个人,各抒己见。

施强老板每次开会都是这样集体决议,代表各个部门每个人都要发言,最后老板拍板。

通过!

接下来的半年,

是痛苦的半年。

绕不过的立面!

到底是石材,还是玻璃幕墙?到底是暖色,还是冷色?纠结啊!

11月20日

终于,

敲定!

塔楼玻璃幕墙,裙房石材+玻璃幕墙。

但是!还没完。

再深化几种做法!

包括大屋面到底要不要!!!(又翻回来了)

又是一轮一轮的,客观上施强也急于建设,就这么一轮一轮的改,降低项目风险,周全。反正建筑师对每一次的要求很积极,没有怨言,而且有坚持、有响应,总有意料之外的惊喜。——这又是施强的老板后来告诉我的。

反正也不急,时间一耽搁就是大半年。

2014年6月20日

即便我们提出了一个轻型格架屋面、可以结合太阳能板、实现绿建的方案。在集体民主决议的相互推诿,降低风险、降低难度的借口下,老板决定拿下大顶(其实他也不是很情愿)。

割肉般地痛苦!

9月3日

呈现最终的定稿效果图。后来证明其实还不是最终的。

10月27日

项目名称从“施强滨江中心”,正式命名为“施强教育及医疗电子商务平台项目”,以应对土地性质的要求。真不舍得“施强滨江中心”的名字被停用。

经过最后这一轮集体决议,老板拍板,“今天是这个项目的最后一次讨论,大家都没有意见的话,就这样定了”!

不再折腾建筑师了。

12月,方案报批通过。

从2013年3月投标开始,整整21个月。

2015年3月,项目开工建设。

2015年7月,主楼入口空间深化设计。

因为这个项目,

我们有幸和施强集团的老板、虞陆平先生结识,并相互欣赏。感谢您,虞总!

有遗憾吗?虞总?

我想一定是有的~

要是我们能留下那个大顶,

留下那个城市上空的百草园……

我怎么就敢如此断言?

因为在施强集团的官网上,至今用的还是那两张带大屋顶、空中花园的方案效果图……

就是下面这两张:

要是能留下那个大顶,

留下那个城市上空的百草园……

产业园,to Design A Campus

Give it back to the city

Environment friendly

– on its way –

下集待续

中国青年规划师联盟—最有理想的规划师在想什么,说什么和做什么

我们是来自中国两岸四地规划工作一线的青年规划师,我们认为规划师应当心怀理想。我们强调原创,提供独立思考的专业平台和催化创新思想的熔炉。

我们崇尚硅谷马车轮酒吧的“非正式交流氛围”,它曾是硅谷奇迹最神秘的催化剂。我们营造规划行业的非正式交流广场–U-AGORA,希望在这个广场上远瞻前沿,近接地气,呼应时代。

我们真诚期待你的参与。欢迎投稿,参加或发起活动。我们的微信号:chinayouthplanner;邮箱:chinayouthunion15@163.com;联系人:屈先生13611052671。同时敬请关注官方微博:中国青年规划师联盟。

规划问道

规划问道